第四节 城市建设的兴起

第四节 城市建设的兴起

鸦片战争后,福州、厦门被辟为“五口通商”口岸,随着人口的增加,城市商业的不断发展和经济的日益繁荣,原来陈旧、落后的市政设施,已经不能适应商埠迅速发展的需要。但直到民国建立前,由于清政府的统治权威日益衰微,对地方的控制大为削弱,社会动荡,军阀混战,地方财力微弱,城市建设缺少安定的环境。除了厦门鼓浪屿公共租界和福州少数街区外,其他城市建设几乎没有进展。

一、租界的设立

租界是近代通商口岸城市中由外人控制行政管理权的特殊市区。道光二十五年(1845),英国驻上海领事巴富尔与上海道台宫慕久签订了《上海土地章程》,决定将洋泾浜(今延安东路)以北,李家场(今北京东路)以南之地,“准租与英国商人,为建筑房屋及居留之用”[148]。这片英人居住地也就是后来所称的英租界。以此为开端,租界在各通商口岸相继出现。厦门有英租界、鼓浪屿公共租界,福州虽未形成租界,但也建立了外国人享有特权的居留区。租界的行政运行机制和建筑风貌都不同于昔日的城区。租界在市政建设和市政管理上,完全仿照西方近代城市模式,大大改变了中国传统城市的结构和功能,对城市的现代化产生了深刻的影响。

厦门开埠后不久,1843年11月,英国首任驻厦门领事记里布就擅自入居鼓浪屿。第二年,英国领事租赁了厦门城西南滨海的南校场及水操台,作为英商营业及其眷属的驻地。不过由于继任领事阿礼国认为水操台等地“地势空阔,恐遭窃劫”,此后的几年中并未在那里租地建屋,而是到兴泉永道旧署一带租屋暂住[149]。随着各国商船日益增多,列强依仗不平等条约,要求建立租界,划定居留地。1852年初,英国驻厦领事苏里文、翻译巴夏礼准备在租地内兴建房屋。闽浙总督季芝昌认为校场等处为各营操练之所,“且有民田庐墓,均多窒碍”,委令当地官员与其领事交涉。经会勘,兴泉永道赵霖与苏里文互换照会,其中确定将岛美路头至新路头长55丈宽20丈的窄狭滩地,除前后给公用道路留出4丈外,其余作为基址,给英人建造栈房,每平方丈每年交纳税银库平l两[150]。1862年厦门英租界的界址终被确定,包括岛美路头等处的官地和官地以北向乡民永租的少许民地,总面积为24.607亩。此后英美商人又续租自新路头起至碌街路心之地段,建筑行栈,扩大了租界。1877年,英人在租界设立工部局,办理租界内一切行政事宜[151]。光绪年间中国邮政局买回义和洋行的地段,福建铁路公司买回美时洋行地段。1930年,英租界范围实际只有9段,全部面积长约90丈。而南校场及水操台已建学校,与英租界无关[152]。

英租界毕竟地方狭小,难以容纳日益增多的外国侨民。外侨大多居住在气候宜人的鼓浪屿上。岛上先后出现英、美、法、德、西、日、荷、比等12国的领事馆[153],还有外国洋行、银行,如著名的英商汇丰银行、美商旗昌银行,以及教堂、医院和学校等文化机构。外国侨民也不断增加。在这种形势下,英、德等国企图将鼓浪屿变成租界。1877年、1878年,英、德两国驻厦领事两次联合照会兴泉永道台,提出在岛上设立“工务局”,并拟定章程十条。但清政府官员认为美、德两国不明言建立租界,而是倡言设立工务局,是“意图阳袭上海工部局之名而阴收包占鼓浪屿之实”,加以拒绝[154]。英领事并未就此罢手,仍多次照会,要求设捐筹款,修整鼓浪屿的街道、水沟和路灯等。不久,英国领事未经清政府同意,擅自组织所谓“鼓浪屿道路、墓地基金委员会”。1897年,驻厦各国领事又擅自制订《鼓浪屿行政事务改善计划》,直接上报驻北京公使团,力图进一步攫取鼓岛的行政权,只是因公使团意见分歧,他们的预谋才未实现[155]。1900年5月,八国联军攻陷北京,清廷陷于混乱。闽浙总督许应骙接受了美国驻厦领事巴詹声提出的建议:如果把鼓浪屿划作公共地界,既可杜绝日本独占的野心,又可兼护厦门。许应骙即选派兴泉永道延年等与巴詹声及各国驻厦领事面议章程。1902年1月,延年等人与日、英、美、德、法、西、荷、丹麦及瑞典等9国领事、代理领事或副领事签订了《厦门鼓浪屿公共地界章程》。1903年1月,鼓浪屿公共地界的工部局成立。5月1日,全岛开始由工部局进行行政管理[156]。鼓浪屿公共地界是甲午战争后清政府唯一主动开辟的租界。但由于地方官员贸然让步,失去了行政管理权,使鼓浪屿的公共地界实际上成了公共租界。

甲午战争后,日本割占了台湾、澎湖,觊觎厦门、鼓浪屿,企图在鼓浪屿和厦门岛虎头山一带开辟租界。1899年签订了《厦门日本专管租界条款》[157]。由于中方的抵制,列强的反对,日本人未去勘丈定界,也从未进入实质性管理经营。日本租界最终未能开成。

从租界设立一开始,厦门人民就展开各种形式的反对西方列强侵略的斗争,不断要求收回租界。1925年,上海“五卅惨案”发生后,撤销英租界内工部局。1927年南京国民政府成立后,积极推行废除不平等条约及收回租界。同时,在全国人民强烈要求收回租界的压力下,英方于1930年5月向国民政府表示自愿交还厦门英租界。经过谈判,由英国公使蓝普森与中国外交部长王正廷于9月17日互换照会,宣布该租界即行取消[158]。1941年12月8日,太平洋战争爆发,日本海军在鼓浪屿登陆,接管了鼓浪屿的行政管理大权。1945年12月,厦门市政府奉行政院电正式接收鼓浪屿公界行政权[159],鼓浪屿公共租界才真正归还中国。

二、租界的城市建设与管理

厦门开埠后的城市建设是从租界开始的。位于厦门岛南部海后滩的厦门英租界是全国租界中面积最小的一个,但由于厦门是东南沿海重要的通商口岸,发展却很快。厦门英租界于1862年正式开辟后,外国商人陆续进入租界内租地建屋,设立船坞、洋行、银行等,华商的大商行也多集中于租界附近。于是,英租界及其附近地段成为厦门最繁华的商业区。到1880年,租界及其邻近地区已有洋行24家,中国批发商行183家,钱庄6家,此外还有大量商店、货币兑换商等,成了厦门的商业中心[160]。1887年,为了保卫英国租界,成立了一个由1名外国监督和7名中国警察组成的市政警察机构[161]。在英租界内,各洋行为了扩占地盘,填筑海滩和建设堤坝,也使厦门海后滩一带的交通面貌有了很大改观。在此之前,这里仅有一条“令人讨厌的街道”,“这条街道是如此狭窄以致仅能勉强通过一顶轿子。街上弥漫着最令人厌恶的臭气”。厦门英租界由于连年土石淤积,滩地逐渐向海扩大。租界内洋行为了扩充地盘,开始擅筑海滩。1877年,英商德记洋行强行填海滩筑路10余丈,嗣因兴泉永道道台的抗议而中止。翌年,道台与英领事签订了一份填筑海滩章程。商定由中国自填海滩,海滩填筑后作为公路码头。1879年5月,从威尔逊洋行仓库对面到汇丰银行前面的一段堤坝崩塌,汇丰银行立即建筑了一道花岗石堤坝。1881年9月,厦门地方政府开始重建堤坝[162]。工程于1885年竣工,耗资3万元,堤坝总长540英尺。1888年,马尔坎伯洋行在靠近贝拉米船坞的地盘前填筑了一条长186英尺的堤坝,并建筑了一座4英尺宽的伸向低水处的码头。3年后,该洋行又在他们的私人住宅前填筑了一条200英尺的堤坝[163]。

鼓浪屿是厦门早期城市建设中成绩最突出的地区。鸦片战争期间,英国军队占领鼓浪屿,直到1845年才退还清政府。列强很快发现景色秀丽的鼓浪屿很适合他们居住,于是英、美、法、日、荷、西班牙等纷纷在鼓浪屿建造领事馆、公馆、医院、礼拜堂等,鼓浪屿开始出现一批各国风格的洋楼别墅。由于规划、勘察、施工、材料设施的现代化,鼓浪屿的道路、路灯等设施以及管理都从各方面体现出新型城市的风貌。至1856年已有外国居民34人[164]。1878年英领事擅自组织了一个“鼓浪屿道路墓地基金委员会。”该委员会筹款办法如下:人头税每人每年5元,人力车每辆每年5元,马每口每年10元,其他车辆税每车每年10元,坟墓地每块每年15元[165]。利用这笔款项,在鼓浪屿修筑街道,整治水沟,添加路灯等。《厦门海关十年报告(1892—1901年)》载:外国人的住宅遍布岛上。这里平展的道路已经修成,并有人专管,以期保持道路的良好状况。路旁栽种树木,不仅使这里带有一种森林的风味,而且树木周围的阴影和微风有助于调节夏季的炎热[166]。居住在鼓浪屿的外国人也不断增加,1847年有20多人,1890年有100多人,1909年则达250人[167]。此外,断断续续修建了各主要外国机构、公馆之间以及通往渡口码头的道路。

1902年清政府与美、日、英等国签订了《厦门鼓浪屿续订公地章程》,将鼓浪屿辟为公共租界。1903年1月,鼓浪屿公共地界的工部局成立。其职能除管理市政事务外,还通过巡捕房执行警务。它实际上是一个政权机构,“管理鼓浪屿地方主权者,系工部局”[168]。同年5月1日工部局开始执行权力。工部局负责鼓浪屿治安、税收、巡捕、巡捕公堂、卫生设施、公共设施、屠宰所和市场等[169]。公共租界的管理引入了西方管理制度。工部局受董事会领导,有关地方行政兴革事宜每周由董事会议定,交工部局执行。董事会的董事名额7人,其中一名华人董事由兴泉永道台指派租界内“殷实妥当”的绅士担任。自工部局设立以来,在岛上的建设和管理方面做了大量的工作。在卫生方面,经常清理公共水井;在岛上的不同地点建立了公共厕所和垃圾箱;建立一支家庭访问护士队伍,为那些交付固定费用的居民服务;尽力通过疏通死水来消灭蚊子;雇佣清洁工以冲洗排水管,打扫道路、清除家庭垃圾;隔离传染病患者;清除粪便等。在建设方面,从1903年起,沿着道路铺设24,123英尺长的水泥排水管;修筑海堤保护临海的道路,并在田尾等地方修筑堤岸;维护公共码头;引进筑墓许可制度,制定有关死亡登记的规则,并禁止中国人在全岛各处任意埋葬尸体的恶习,划出一块特别地方作为中国人的墓地。“道路一直处于良好的保养状态,与中国城市的道路相比更令人满意”[170]。

鼓浪屿成为一个环境优美,适合居住的地方。各国纷纷在鼓浪屿修筑领事馆、洋行、俱乐部、教堂等。华侨富商也在此地购置房产。时人甚至评论说:“凡租界以内街道必广,房屋必高,工厂学校公园医院必胜于内地”[171]。虽然说得有点绝对,却也反映了租界内的现代化建设成效远远高于城区的实情。鼓浪屿市容市貌焕然一新,给对面的厦门本岛提供了良好的范本。

三、厦门岛的城市面貌

与鼓浪屿隔海相对的厦门却是另外一番景象。厦门历史不长,开埠以前,虽然街道不断增加,但没有规划,建造杂乱无章,路面狭窄,“厦地店屋向来高不过一二丈,偶尔失火,易于扑灭。今因地窄,竞事崇高,至五六丈余,妆饰楼阁。对街之店,栏槛相交,如同一室。故一经火灾,便延毁数十间,或至百间,无可着力救止。其害甚不可言”[172]。

厦门开埠后,对外贸易日盛,城市不断发展。与城市经济迅速发展相比,厦门岛的城市建设严重滞后。市区局促于厦门岛的西南一隅,市内低洼沼地很多,常年淤积不流,大部分成为倾倒垃圾的天然场所,臭气熏天,市郊五虎山一带荒坟累累;全市大部分为山坡和海滩,市中心居民稠密处污秽更甚。由于地狭人稠,城市居住和交通条件极其恶劣。在外国游历者眼里,“厦门也像在汕头或是大多数中国其他的港口城市,当地人居住区的房屋就像纷至沓来的观光者一样拥挤不堪,谁都希望自己能站在临海的第一排里。多数房屋已年久失修,风雨飘摇。横贯居民区那漆黑狭长的街道,是用十字形的大石板铺就而成,石板已磨得残损而松动,大抵上已成了徒有其表的泥坑。如果稍不留神脚踏在了那松动的石板上,溅起的泥点就会弄脏衣服而令你难堪”[173]。市区没有供水设施,居民饮水全靠井水和泉水,海滨的居民则靠九龙江上小船运来的江水,很不卫生;每年春夏,瘟疫横行;几乎没有公共绿地和公园。外国人对厦门留下了几乎是一致的恶劣印象。日本人称,“城内下水道未完成,极不洁,夏季恶疫流行,世人皆知”[174]。“各国共同居留地鼓浪屿的下水工事建成,具备了尘芥污物的清洁法,实行检查牛奶食品。厦门市街大部分是陋巷,不洁,通风差。下水道不贯通,不完全,污物堆积,恶臭扑鼻。市街不规则,如迷宫,不是长年居住此地的人行走困难。所以厦门市街俗称世界第一不洁地。”[175]

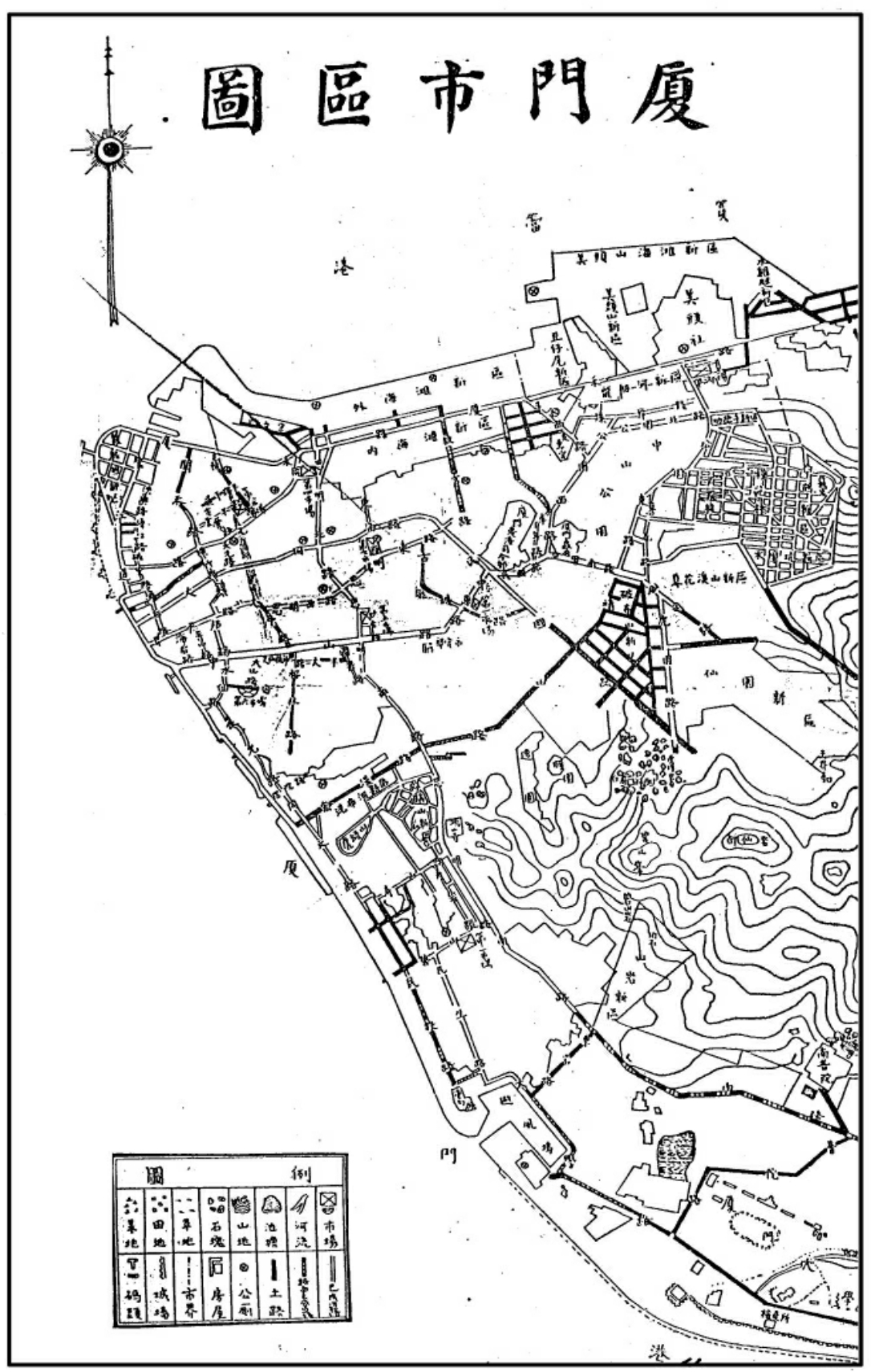

厦门市区图

资料来源:吕天宾:《天仙旅社特刊》,天仙旅社发行,1937年1月1日。

四、福州的城市面貌

开埠以后,福州的城市建设基本上没有进展。福州虽然是省会,但大多数街道阴暗狭小,卫生状况不佳。19世纪末美国传教士卢公明描绘了他眼中的福州街道情景:郊区和城内的街道都很狭窄和污秽。它们的宽度经常比不上西方城市中等尺寸的人行道。一些主要街道是如此狭窄以至于不能并行通过两辆轿子。一辆轿子必须找一处宽阔的地方停下来让另一辆先通过。店主在自己商店前面的街道上垂直放着可活动的一英尺多宽的木板。占据街道的行为使街道更窄了。商店的屋檐太窄,没有使用檐槽,一下雨,雨水直接流到街道。遇到暴雨,无法在街上行走,即使打伞也会全身湿透。福州商店没有玻璃窗。商店临街一面是活动的木板插在上下门槛和门顶的两条木板的凹槽里。这些木板好几块,可以灵活迅速地取下和放进去。晚上把它们插进凹槽里,紧紧扣着,保证店内的安全。早上把门板取下,让行人参观店内的货物,并且安置必要的灯。遇到下暴雨,大风会把雨刮进店内。寒冷天气里,店员和顾客则暴露在寒风中。通常商店临街的一面除了留一个到后面的出入口,几乎都被4英尺高的柜台占据。街道上铺筑着花岗岩的石板。遇到山坡,只好走石头阶梯。在这种情况下,即使街道够宽,也无法行驶有轮子的交通工具。城里和郊区的交通工具只有马和轿子。货物或家具等等,都是苦力在街上来回搬运。如果货物有100磅上下,可以分成两个平均的部分,由两个搬运工用扁担挑。它不能横着,否则会挡住对面方向来的人,通常会占据几乎整个街道。体积太大和重量太重的物体,就挂在牢固的6英尺以上的棍子中间,由2个人或8个人、16个人搬运。货物通常是靠搬运工肩扛、背负或手提来搬运。乡村的道路狭窄,不适合旅行或用手推车、马车运货。有的道路铺着花岗岩,宽度只容许两个人并肩通过。在大多数旅客来往频繁的道路上,每隔5里或10里有一个亭子,劳累的旅行者或苦力可以停下来歇息一会儿[176]。成书于1919年的《大中华福建省地理志》也写道:省会县治街巷皆极狭隘,且多污秽。自设警干涉后略有改良。贫居多屋室湫隘,采光通 气多不讲究[177]。在城内,除了三坊七巷一带深宅大院,就是俗称“柴栏厝”的一般木结构民居,其间仍夹杂一些破残不堪的旧城墙。街道阴暗狭窄,多为石板路,最大的南街宽不过一二丈,车辆难以通行。

1929年福州之街市

资料来源:陈文涛编:《福建近代民生地理志》,福州远东印书局,1929年。

福州开埠后,一直未设租界。福州只有外国人居留区[178]。外国人主要居住在福州南台,特别是闽江南岸的仓前山一带,与当地居民混杂居住。1855年,经清政府允准,英国领事租借仓前山上天安寺双江台后围墙内空旷山园两段为建造领事署的地基,英国商民等租借附近的观音井、下橄等处屋地“为储货栖身之所”。此后,这里遍布着各国领事馆、洋行、教堂和教会办的学校、医院,以及洋人住宅和墓园等。旅居福州的外侨也多居于此。但福州的外国人居留地的市政建设远远不如厦门的鼓浪屿公共租界。1862年,福州的外国侨民组织了“福州公路信托部”(又称“道路托管委员会”,俗称“山路公司”),负责在仓前山筑路、植树、动迁路旁旧墓、营建西人墓园、维持环境卫生等项事务。营办这些工程所需的经费由使用道路者分担。起初,在这些道路上步行者每年须付3元,骑马者6元;后改为步行者5元,骑马者10元;每个洋行出25元。19世纪70年代末,福州城内发生中国居民烧毁乌石山顶英国教会建筑等事件后,福州地方政府在仓前山南麓圈占民田350亩,租借给外人为跑马场[179]。

仓前山不是由外人专管的租界,没有建立厦门鼓浪屿工部局之类的市政机构,《闽海关十年报告(1882—1891年)》载:“福州没有外国租界,许多外国居民散居在闽江右岸的仓山一带,他们没有什么装腔作势的行动。事实证明,这种行动是十分令人反感的。……一个官员派来一名警察,但是他只于新年和节日露面,按照惯例向外国人收钱。”[180]治安也是由中国政府负责,“中国政府做了一个十分必要的特许,组织了一支警察队伍,在外国领事的领导下维持秩序,并且经常派出巡逻队进行巡查,遇有不法分子,立即逮捕”[181]。各国驻福州的领事馆曾经擅自在仓前山地区的重要地点设立警察岗亭,在遭中国居民反对后,岗亭被迫撤销,改由福州地方政府派出警察在当地执勤。但日本在1916年以保护日侨为名、把东瀛会馆作为日本警察的驻扎所,并公开悬挂“日本福州警察分署”的牌子。另外,每逢地方发生战乱,仓前山泛船浦一带皆有外国军队保护,不许中国人通过。英、法、德、日等国还于1902年前后在仓前山地区设立邮件寄递机构(即‘客邮’),进行走私活动,偷漏关税,侵犯中国的邮政权力。中国政府和海关都莫奈其何。直至华盛顿会议后,各国才陆续将在华客邮撤销[182]。

19世纪后期仓前山全景

资料来源:陈文涛编:《福建近代民生地理志》,福州远东印书局,1929年。

相对于鼓浪屿的居民,福州的这些外国居民“要经常忍受本地人邻居带来的苦恼和个别土地所有者突然而来的各式各样的骚扰。在这种环境下,对大家都有好处的公共设施自然也难于建造,而且那也很花钱”。即使是有道路修建,也只是各管自家门前的一段,“一些较大的道路修造笔直,通到各所住宅;但是道路照明没有人管,夜间出门必须自带灯具”。仓前山通往市内的道路两旁,有一排店铺。路面用大块花岗石铺砌的,十分狭窄,交通不便,行人多时,拥挤不堪,“但是政府没有把它拓宽的意图”[183]。《闽海关十年报告(1892—1901年)》载:“在这时期政府机关没有做出任何努力去改善城市管理和居民区的卫生环境。使人奇怪的是,人们居然能够在这样恶劣的居住条件下生活。沿江的堤岸、道路和路灯没有改善。无疑的,这些改善要等到本省派来几个精力充沛的官员和在财政情况允许条件下才能实行。”[184]日本人调查说,南台居留地是外人共同经营,市街、道路虽稍见整洁,但狭隘且小丘陵多,不用说汽车,连马车也没有使用,仅有一些人力车。福州市街的联络靠几十只渡船[185]。福州的市政建设直到民国后才陆续开始。

本章小结

从开埠到1911年辛亥革命的半个世纪里,以福州和厦门为代表的福建城市经历了早期的不成熟的现代化。开埠通商,洋务运动的折射,是此时城市发展的亮点。在这一时段,贸易的勃兴,工业的起步,现代金融业的兴起,租界内城市建设的新面貌,人口的增加,展现了这一时期城市发展的生机。

【注释】

[1]王铁崖编:《中外旧约章汇编》第1册,北京,三联书店,1957年,第31页。

[2]陈国栋:《清代中叶厦门的海上贸易》(1727—1833),载《中国海洋发展史论文集》(第四辑),吴剑雄主编,台北:“中央研究院”中山人文社会科学研究所,1991年。

[3][英]卫京生:《福州开辟为通商口岸早期的情况》,《福建文史资料》第1辑,第149页。

[4][美]马士著,张汇文等译:《中华帝国对外关系史》(第1卷),上海,上海书店出版社,2000年,第405页。

[5]林开明主编:《福建航运史·古近代部分》,北京,人民交通出版社,1994年,第296页。

[6]Rew.Justus Doolittle,Social Life of The Chinese,New York:Harper&Brothers,1895.Reprinted in Singapore:Grahm Brash,1986.P.19~20.

[7]Rew.Justus Doolittle,Social Life of The Chinese.P.20.

[8]Rew.Justus Doolittle,Social Life of The Chinese.P.20.

[9]廖大珂:《福建海外交通史》,福州,福建人民出版社,2002年,第425页。

[10]厦门港史志编纂委员会编:《厦门港史》,北京,人民交通出版社,1993年,第143~144页。

[11]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴(第一回)》(合订本),1937年,第836页。

[12]翁礼馨:《福建之木材》,福建省政府秘书处,1940年,第156~158页。

[13]林仁川:《福建对外贸易与海关史》,厦门,鹭江出版社,1991年,第200页。

[14]Rew.Justus Doolittle,Social Life of The Chinese.P.20.

[15]福州港史志编辑委员会编:《福州港史》,北京,人民交通出版社,1996年,第152页。

[16]姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料》(第2册),北京,中华书局,1962年,第1420~1421页。

[17]姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料》(第2册),第1181~1182页。

[18]Rew.Justus Doolittle,Social Life of The Chinese.P.20.

[19]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》(附表),厦门,鹭江出版社,1990年,第430~432页。

[20][美]马士著,张汇文等译:《中华帝国对外关系史》(第1卷),上海,上海书店出版社,2000年,第405页。

[21]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,福州,华艺出版社,1992年,第60页。

[22]林仁川:《福建对外贸易与海关史》,第197页。

[23]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第207页。

[24]张镇世等:《“公共租界”鼓浪屿》,载《厦门的租界》(《厦门文史资料》第16辑),厦门市政协文史资料委员会编,鹭江出版社,1990年,第5页。

[25][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),东亚同文会发行,1920年,第950~951页。

[26]庄为玑、王连贸:《闽台关系族谱资料选编》,福州,福建人民出版社,1984年,第19页。

[27][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第966~969页。

[28]朱英:《近代中国商人与社会》,武汉:湖北教育出版社,2002年,第4页。

[29][清]郑祖庚纂;朱景星修;福州市地方志编纂委员会整理:《闽县乡土志·侯官县乡土志》,福州,海风出版社,2001年,第257页。

[30]福州商务总会编:《更定福州商务总会章程》,民国福州刻本,第1~3页。

[31][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第969~971页。

[32]《商务官报》光绪三十三年,第32期,第12页;影印本,第630页。

[33]《商务官报》,宣统纪元,第5期,第5页;影印本,第85页。《商务官报》,宣统纪元,第13期,第11页;影印本,第233页。

[34]厦门市总商会、厦门市档案馆编:《厦门商会档案史料选编》,厦门,鹭江出版社,1993年,第316~317页。

[35]李景铭:《闽中会馆志》卷一,1942年,第1页。

[36]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第380页。

[37]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第403页。

[38]王日根:《明清民间社会的秩序》,长沙:岳麓书社2003年,第257页。

[39]严中平主编:《中国近代经济史》(1840—1894年),北京,人民出版社,2001年,第1054页。

[40]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,第143页。

[41]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,厦门,鹭江出版社,1989年,第89页。

[42]汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,第189~191页。

[43]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第368页。

[44]汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,第215~221页。

[45][日]日本外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,1921年,第39页。

[46]杜恂诚:《日本在旧中国的投资》,上海,上海社会科学院出版社,1986年,第333~334页。

[47]吕渭英:《福建金银机关近年消长情形》,载《商务官报》,光绪三十三年第26期,第23页;台北影印本,第2册,第515页。

[48]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,上海,新华出版社,1996年,第162页。

[49]杜恂诚:《日本在旧中国的投资》,上海,上海社会科学院出版社,1986年,第418~419页。

[50]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第379页。

[51]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第95页。

[52]汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,第165页。

[53][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第1022~1023页。

[54]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第90页。

[55]傅衣凌:《十九世纪五十年代福建金融风潮史料摘抄》,载《明清社会经济史论文集》,北京,人民出版社,1982年,第254~266页。

[56]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第139~140页。

[57]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第102页。

[58]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第52页。

[59]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第73页。

[60]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第377页。

[61]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第31页。

[62]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第73页。

[63]吕渭英:《福建金银机关近年消长情形》,载《商务官报》,光绪三十三年,第26期。

[64]吴亚敏、邹尔光等译编《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第377页。

[65]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第286~288页。

[66]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,287~288页。

[67]吕渭英:《福建金银机关近年消长情形》,载《商务官报》,光绪三十三年十月初五日,第26期。

[68]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第32页。

[69]《闽海关十年报告(1882—1891年)》,载《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第377页。

[70]《闽海关十年报告(1892—1901年)》,载《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第400页。

[71][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第1032页。

[72]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第287页。

[73]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第32页。

[74]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第60页。

[75]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第376页。

[76]吕渭英:《福建金银机关近年消长情形》,《商务官报》光绪三十三年,第26期。

[77][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第1000~1001页。

[78]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,第54页。

[79]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,1933年,第193页。又据《福建近代民生地理志》,第447页称:“台”指南台,“伏”和“佛”同音,谓南台人使用的佛头,因从前福州人均称香港所输入的银元为佛头角。

[80][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第1021页。

[81][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第1002页。

[82]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,第193页。

[83]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第207页。

[84]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第286页。

[85]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第345页。

[86]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第33页。

[87]吕渭英:《福建金银机关近年消长情形》,《商务官报》光绪三十三年,第26期。

[88]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第62页。

[89]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,福州远东印书局,1929年,第449~450页。

[90]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第24页。

[91]水客一般指老洋客,也称“客头”,时常往返于南洋与国内乡里,为乡亲携带银信并招华工引带新客出国,贩运土产。

[92]戴一峰:《网络化企业与嵌入性:近代侨批局的制度建构(1850s—1940s)》,《中国社会经济史研究》2003年第1期。

[93]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第261页。

[94]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第345页。

[95]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第74页。

[96]吕渭英:《福建金银机关近年消长情形》,载《商务官报》,光绪三十三年,第26期。

[97][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第1003页。

[98]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第287页。

[99]吕渭英:《福建金银机关近年消长情形》,载《商务官报》,光绪三十三年,第26期。

[100]汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,第360页。

[101]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),北京,中华书局,1962年,第42页。

[102]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》,第一辑(1840—1895),第236页。

[103]汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,第361页。

[104][日]日本外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,第28页。

[105]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),北京,中华书局,1962年,第39~41页。

[106]汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,第361~362页。

[107]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第116~117页。

[108]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),北京,中华书局,1962年,第46页。

[109]汪敬虞:《十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略》,第388页。

[110]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),北京,中华书局,1962年,第105、241页。

[111]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),第107~108页。

[112]翁绍耳:《福建省松木产销调查报告》,协和大学农经系印本,1941年,第41页。

[113]章乃炜:《福州商务》,载《商务官报》,光绪三十四年,第3期;影印本,第53页。

[114]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),第136页。

[115]厦门市政协:《厦门的洋行与买办》,载《福建文史资料选辑》第5辑,福州,福建人民出版社,1981年。

[116]林庆元主编:《福建近代经济史》,福州,福建教育出版社,2001年,第140页。

[117]林庆元主编:《福建近代经济史》,第122页。

[118]林庆元:《福建船政局史稿》(增订本),福州,福建人民出版社,1999年,第13页。

[119]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第417页。

[120]林庆元:《从马尾船政局封建经营方式看清末官办近代工业失败原因》,《福建师大学报》1980年第1期。

[121]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑,北京,中华书局,1962年,第454页。

[122]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第403页。

[123]汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第二辑,北京,中华书局,1982年,第491页。

[124]汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第二辑,第447~448页。

[125]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第417页。

[126]林庆元主编:《福建近代经济史》,第133~134页。

[127]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),第58~59页。

[128][日]东亚同文会调查编纂部:《支那之工业》,大正六年二月(1917)印制,第373页。

[129]林传甲总纂:《大中华福建省地理志》,1919年,第122页。

[130][日]台湾总督府热带产业调查会编:《南支那の资源と经济》(第一卷,福建省),南洋协会台湾支部发行,昭和十三年九月(1938),附录,第14页。

[131]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),第987页。

[132]林金枝,庄为玑:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),福州,福建人民出版社,1985年,第114页;《近代厦门社会经济概况》,第352页。

[133]陈真编:《中国近代工业史资料》第2辑,北京,三联书店,1961年,第403页;《福建省事情》,第118页。

[134]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,厦门,鹭江出版社,1990年,第351页。

[135]林金枝,庄为玑:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),第95~99页。

[136]《商务官报》,光绪三十四年十月初五日,第26期,第11页;影印本,第518页。

[137]铁道部业务司调查科编:《京粤线福建段沿海内地工商业物产交通报告书》,1933年,第22页。

[138]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第351页。

[139]郭怡诸:《福州罐头工业忆旧》,载《福建文史资料选辑》第20辑,1988年。

[140]《商务官报》宣统二年,第17期,第11页;影印本,第330~331页。

[141]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第280页。

[142]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(1840—1895),第41页。

[143]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第292页。

[144]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第351页。

[145]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第413页。

[146][日]东亚同文会调查编纂部:《支那之工业》,第300页。

[147]林庆元:《福建船政局史稿》(增订本),福州,福建人民出版社,1999年,第109页。

[148]蒯世勋等编著:《上海公共租界史稿》,上海,上海人民出版社,1980年,第44页。

[149][清]贾桢等编辑:《筹办夷务始末》(道光朝),第6册,卷七十四,北京,中华书局,1979年,第2924页、第2933页。

[150]《福建兴泉永兵备道复英国驻厦总理本国通商管事府照会》(1852年),载《近代厦门涉外档案史料》,第194~195页。

[151]《收回厦门英租界》(1930年),载《近代厦门涉外档案史料》,第203页。

[152]《收回厦门英租界》(1930年),载《近代厦门涉外档案史料》,第203页。

[153]英国领事馆于1863年从厦门岛迁到鼓浪屿。

[154]费成康:《中国租界史》,上海,上海社会科学院出版社,1991年,第294页。

[155]张镇世等:《“公共租界”鼓浪屿》,载《厦门的租界》(《厦门文史资料》第16辑)。

[156]费成康:《中国租界史》,上海,上海社会科学院出版社,1991年,第50~51页。

[157]李启宇:《虎头山租界事件真相》,《福建史志》1998年第3期。

[158]程道德等编:《中华民国外交史资料选编:1919—1931》,北京,北京大学出版社,1985年,第499~500页。

[159]《近代厦门涉外档案史料》,第333页。

[160]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,厦门,鹭江出版社,1990年,第207页。

[161]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第274页。

[162]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第254页。

[163]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第273页。

[164][美]马士著,张汇文等译:《中华帝国对外关系史》(第1卷),上海,上海书店出版社,2000年,第409页。

[165]余丰、张镇世、曾世钦:《鼓浪屿沦为公共租界的经过》,《厦门文史资料》第2辑,1983年。

[166]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第317页。

[167]张镇世等:《“公共租界”鼓浪屿》,载《厦门的租界》(《厦门文史资料》第16辑),第5页。

[168]《鼓浪屿公共地界规例》,载《近代厦门涉外档案史料》,第305页。

[169]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第354页。

[170]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第355~356页。

[171]林传甲总纂:《大中华福建省地理志》,1919年,第94页。

[172][清]薛起凤纂;江林宣、李熙泰整理:《鹭江志(整理本)》,厦门,鹭江出版社,1998年,第71页。

[173][英]约翰·汤姆森著,杨博仁、陈宪平译:《镜头前的旧中国:约翰·汤姆森游记》,北京,中国摄影出版社,2001年,第85~86页。

[174][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第56~57页。

[175][日]日本外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,第2页、13页。

[176]Rew.Justus Doolittle,Social Life of The Chinese.pp.28~29.

[177]林传甲总纂:《大中华福建省地理志》,第94页。

[178]外国人居留区是指某些通商口岸尚未发展成租界,但外人已拥有一定特权的居留、贸易区域。

[179]费成康:《中国租界史》,上海社会科学院出版社,1991年,第328~329页。

[180]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第368~369页。

[181]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第394页。

[182]黄平:《福州人民反对划定租界的斗争》,载《列强在中国的租界》,上海市政协文史资料委员会等编,北京,中国文史出版社,1992年,第373页。

[183]《闽海关十年报告(1882—1891年)》,载《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第368~369页。

[184]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第394页。

[185][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第42~43页。