第一节 贸易和商业的发展

第一节 贸易和商业的发展

进入民国以后,福建自给自足的自然经济进一步解体,刺激了商品生产的发展。福建经济愈来愈深地卷入世界资本主义经济体系,对福建城市的发展进程产生了重要影响。

一、进出口贸易的发展

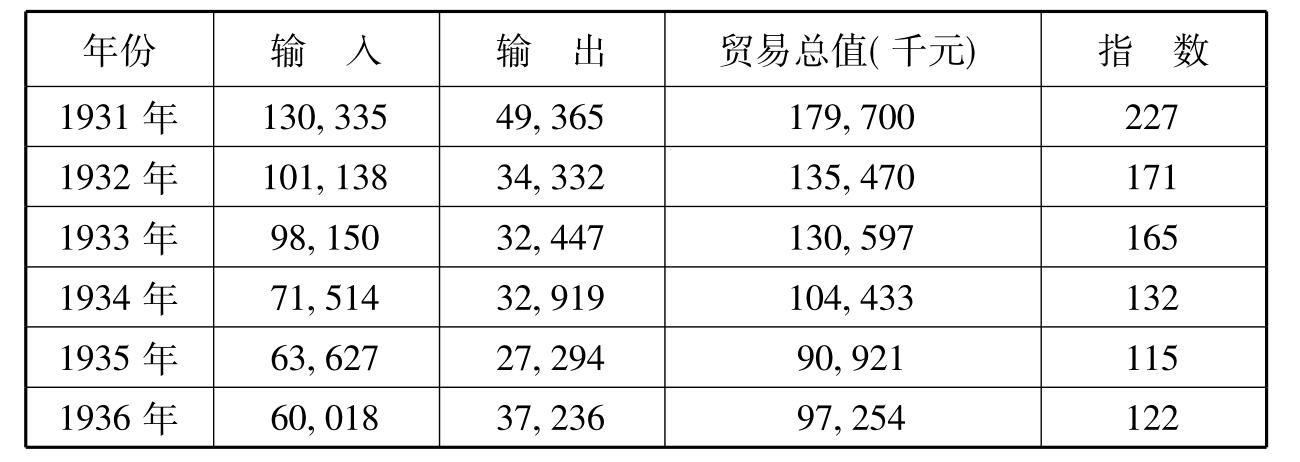

福建沿海3个开放口岸的国内外贸易,以福州和厦门最多。“福州是土特产贸易的中心,厦门为洋货的销场,三都主要是茶叶出口的口岸”[1]。从贸易总值看,自开港以来,福州大多占50%以上,厦门占40%左右,而三都澳不及10%。1932和1933年三都澳仅4.7%。然而从直接对外贸易看,厦门在福州之上,三都澳不及1%[2]。民国前期海关历年输出入货值及贸易总值如下表:

表3-1 民国前期福建省海关历年输出入货值及贸易总值(1912—1936年)

续表

资料来源:周浩编:《二十八年来福建省海关贸易统计》,福建省政府统计处,1941年。

该表虽然是福建3个口岸的合计,但由于三都澳贸易量十分微弱,可以反映福州和厦门贸易的情况。从表中可以看出,福建对外贸易大体上呈增长趋势,但增长缓慢,而且上下起伏,很不稳定。民国时期木材取代了晚清茶叶的地位。1929年出版的《福建近代民生地理志》就指出:“茶业之衰落每惹起吾人误会,影响于海关收入甚巨,不知茶业虽落,而他物代兴。即杉木一项近年之输出量已与前此茶之输出量相当。海关贸易额近年比前十年超越一倍。”[3]而1926—1931年贸易的高值与对外汇率低落,华侨汇款的购买力增强有关。1932年后贸易值开始下滑。以最大宗的木材为例:从1931年起,受银价回升和经济大萧条的影响,上海、天津、香港等地的木材需求量锐减;再加上日本侵占东北,掠夺性地开采东北松木,使江南木材的销售市场更见狭小。福州的木材输出值陡降,1928—1929年,每年输出2200多万元,1931年惨跌至362万元,仅及1929年的1/6。1932年再降至不及290万元,1933年又降至241万余元,1934年跌至谷底,仅200万元挂零,1935年为239万元[4]。

根据全省历年贸易统计,1912年进出口贸易总值为79,292千元,1931年上升至179,700千元,20年间增长1.27倍。而在分类货物总值比例上,1912年及1931年分别是:土货出口值占36.97%和27.47%,土货进口值占24.40%和40.16%,洋货进口值占38.63%和32.37%[5]。进多于出,进口值(包括洋货和土货)常占60%~70%,呈现全省贸易入超的局面。福州和厦门口岸的贸易情况又有所不同。根据1912年及1931年统计,福州港占全省的贸易总值分别为48.44%和47.95%;厦门港分别为41.12%和47.03%;三都港分别占10.44%和5.02%。1912—1931年,福州港虽有个别年份入超,但其余年份均属出超。厦门港自开埠以来,即为入超口岸,而且年年上升。1907—1915年入超额在2,000万元左右。1916—1918年虽然稍见跌落,但1919年又入超2,200万元,1921年为3,200万元,1927年突破4,000万元大关,1931年高达6,700余万元[6]。这主要是因为洋货进口值所占的比重较大。三都港虽是出超口岸,但贸易量不大,对全省贸易总值的影响无足轻重。

福建工业发展水平不高,贸易出口商品仍以农副土特产为主。据1935年调查,全省各县主要贸易土特产共有40余种。其中出口以茶、木、纸为最大宗,三者合计占总输出值的70%左右。其余有鲜果、干果、菜蔬、烟草、糖等[7]。进口商品主要有米谷、麦粉、棉布、棉纱、豆类、豆饼、化肥、煤油、植物油、车辆、纸烟、肥皂、五金、煤等。而在货物数量及价值上,以米谷、棉布和化肥等3类为大宗[8]。米谷输入虽依丰歉情形而涨落,但20世纪以后仍渐增加。1925及1934年占入口的第一位,值1000万元左右;1935及1936年减至500万元,仍居第三或第二位。福建不产棉,布匹及其他衣着用品每年输入在1,000万元左右,1934及1935年均占输入首位[9]。1914年以前,鸦片进口为大宗,1905年与1910年曾居洋货进口的首位。1914年中国禁止鸦片进口后,鸦片减少,其他洋货的进口,如布匹纱呢、五色染料、铁条、软钢、五金、电料、煤油、火柴、纸烟、西药以及百杂货等则源源而来,逐年增多[10]。

二、城市商业及其空间结构

对外贸易的发展,拉动城市商业兴旺起来。福州处于福建省第一大河闽江下游入海口,商业地位十分重要。“沿其本支各流,远通省内诸地,故内地物产,悉须一度集中于此,然后轮运国内外各埠;运入内地之需要品,亦必一度集于福州,再由水运或陆运输转,尤以对外贸易最为繁盛。”[11]福州商业主要和腹地市场联系在一起。商业除了供应本地的零售消费,批发行业主要针对闽江上游等城乡,闽江上下游经济联系频繁。福州牙行众多,据福建省会公安局调查,1929年,福州市内粮食商407户,其中米牙40家,米店300余家。米牙系批发性质,间有兼营米店者。米店则经营本洋、溪、海诸米,直接粜售消费者。经营砂糖业者30余家,在下杭街、潭尾街等地,每年交易数万担,舶来土货各占其半。除本市消费约三四成外,其余多向上游各地销售。福州煤油公司有美孚、亚细亚、德士古,美永及海满共5家,其中以美孚,亚细亚资本最大。各公司均在福州设油仓,囤积煤油。城台煤油商店200余家,各公司每年输入福州煤油约40万连,在福州市售十七八万,分售上游各县二十三四万[12]。1914年后福州道路的建设,促进了城市商业的兴盛。“在路上,特别是在河边,可以看到熙熙攘攘的人群,第一条新马路两边的新商店,商店里迅速增加的各种各样外国物品,在河流上穿梭往来、持续不断的货物船只……所有这些都说明了一个城市商业活动的增长。”[13]

厦门“地处闽西南要冲,华侨进出必经之地,内陆与南洋、沪、港各埠贸易归此集散,市井繁华,商业兴盛,为闽省之冠。市商多营大宗批发,国际贸易有茶、杉、面粉、豆饼、丝绸、土产、洋杂货等”[14]。厦门的商业不仅和国内外贸易的发展相联系,也和华侨及侨汇密切相关。雷麦在《外人在华投资》指出,厦门的“商业情形,可以从侨汇方面得以解释,而且只有从侨汇方面加以解释”[15]。厦门是海外移民进出的口岸,是闽南侨汇的集散地。在19世纪最后30年间,每年吸纳的侨汇约600—700万元。20世纪头20年,每年约1,800—2,000万元。20年代至30年代,每年约4,500—4,700万元。40年代,每年约1,300万元。闽南华侨汇款成了国内亲属收入的主要来源,据调查,约占80%[16]。厦门由于华侨出入,侨眷多,生活水平高。另外,海外移民经过厦门,往往购买棉布等商品带回家乡分送亲友,回国移民的棉布消费量约占厦门全市的三分之一左右[17]。从而在厦门形成一个颇大的消费市场,促进了本地的商业繁荣。厦门商业发达,以与市民生活最密切的粮食为例,厦门粮商网点分布密集。据1933年统计,全市有兼营粮食的洋行9家,大小粮商385家,主要集中在岛上西南滨海的鹭江道、洪本部、打铁街、典宝街一带。二、三盘商的米店、糖油粉店和番薯店则分布于市区9个市场。其中批发米商(顶盘商、二盘商)47家,分为米郊和五谷商。米郊即由本地商人经营粮食批发的顶盘商15家,又分仰光郊和大、小北郊。仰光郊主营缅甸、泰国、越南等国洋米,大北郊主营长江以北的豆类,小北郊主营芜湖大米。五谷商(专营米谷、杂粮)32家。糖、油、粉商152家,其中二盘商43家,零售店109家。米郊42家,多是前店后坊。零售米店110家,番薯店32家。据1937年统计,厦门人口265,631人,粮食月销量近10万担[18]。

福州的商业区域有两个,一个在城内,一个在南台。两大商业区各具不同特色。北部城内鼓楼商业区政府机关多,士绅富户多,居民比较集中,从而形成以消费为主要特点的商业区。城内的商市则以南大街为最盛,“各书坊、洋货、布匹、南北货及食物、茶馆等,均集于是”[19]。东街口一带是购货的中心,周围街道辅以行业性消费市场,如温泉路的澡堂,水流湾的家具市场,政府机关所在地的总督后的古字画、古玩及特艺工业品(脱胎、漆器、木雕等)市场,南后街的纸灯及纸扎市场等。沈绍安漆器的恂记在宫巷,镐记在杨桥巷。仿造者多家,设在总督后街一带[20]。总督衙门西边有一条珍宝街(Curiosity Street),那里有大量出售昂贵奢侈品的商店。外国人经常来参观,他们评价最高的是树根雕刻的工艺品和青铜制品[21]。

南台商业区位于闽江下游,历史上为闽江水系农副土特产品、沿海水产品以及省外商品的中转集散地。宋代,由于商品经济的发展,城内居民纷纷迁徙到南门外沙洲,沙洲人口不断增加,市集也逐渐随之南移。《马可波罗行记》记载:“此城为工商辐辏之所。有一大河宽一哩,穿行此城。此城制糖甚多,而珍珠宝石之交易甚大,盖有印度船舶数艘,常载不少贵重货物而来也。”[22]可见南台商业区已开始兴起。近代,南台人口集中,楼房会馆林立,成为繁盛的商业区。它以中亭街为中心,形成以中转批发为主的商业区。南台万寿桥以东至义和码头一带,“凡茶叶输出商,及市布、斜纹布、棉纱、煤油、糖等输出商,以及电话公司、银行、运送业、各杂货商、旅馆皆在此处,此外重要洋商,亦悉在此”[23]。纸行和油行集中在潭尾街、上杭街和中亭街。木材行集中在苍霞洲、白马洲、下渡洲[24]。台江码头和中亭街为水产品市场,上下杭街是南北京货、纱布、化工原料的批发市场和金融(钱庄)集中的地方,小桥左侧的达道路是水果市场,苍霞洲为茶叶市场,帮洲、义洲为木材市场。大商行、大行栈以及仓储设施等主要集中在上下杭街,是大宗交易活动的主要场所。有人把福州的这种商业区格局形象地称为“一条扁担、两个箩筐”。从南门兜至洋头口的街道,联结了南北两个商业区[25]。这条街道是有名的一条手工业街,行业五花八门,店面小而众多,前店后坊,自产自销。从民国福州的彩色地图可以清晰地看出这一格局,街道两边还都是田地。零售商业的空间结构与城市人口分布有一定的内在关系。如饮食和日用两类商店大多是零售商店,它们在各区分布的数量比例和人口比例很接近。从1934年的《福建省会营业分类统计表》可以明显看出这一趋势[26]。福州第三、第四区即小桥区和台江区是福州的商业区和金融区。全市177家钱铺中,有100家分布在第三、第四区。洋行252家中,台江区有110家,仓山区59家。杂货店699家中,第三、第四区合计496家。台江区在闽江边,旅馆、饮食店众多。从闽江上游及闽东北来的客商多在此住宿消费。旅馆98家中,台江区就占了42家。各种档次的饭店分布则又是以不同消费水平的人口分布为转移的。那些饭菜简单,价格低廉的小饭馆,多设于台江区的工厂、码头附近,以供应那些收入微薄的单身工人。而装修高档的高级饭店为数不多,且都在中心商业区,如聚春园等。

厦门的商业主要集中在西南临海的鹭江道一带。民国初期,厦门街市有中街、庙横街、怀德保、关仔内街、典宝、洪本部、提督街、史巷、镇邦街、岛美街、小走马街等[27]。20世纪30年代,最繁盛的街市当推中山、大同、开元、中华、镇邦街等处[28]。1928—1931年间,厦门集中建筑了9个市场,分别在中华路、美仁宫、厦港、思明北路、思明南路后街、鱼仔市、青龙宫、鹭江道第一段、惠灵宫[29]。此外还有鼓浪屿市场及江头墟集场。鼓浪屿纯属消费市镇,又因外国人、侨眷和中、高级职员较多,零售商店颇为发达。鼓浪屿商业区最繁荣的地点是龙头街和市场周围,街道两侧尽是店面。除饮食行业外,百货商店、布店、药房、京果、钟表、理发、照相和食杂等各行各业,应有尽有。其次是泉州路、内厝沃,再次是福建路[30]。

三、洋行和商店

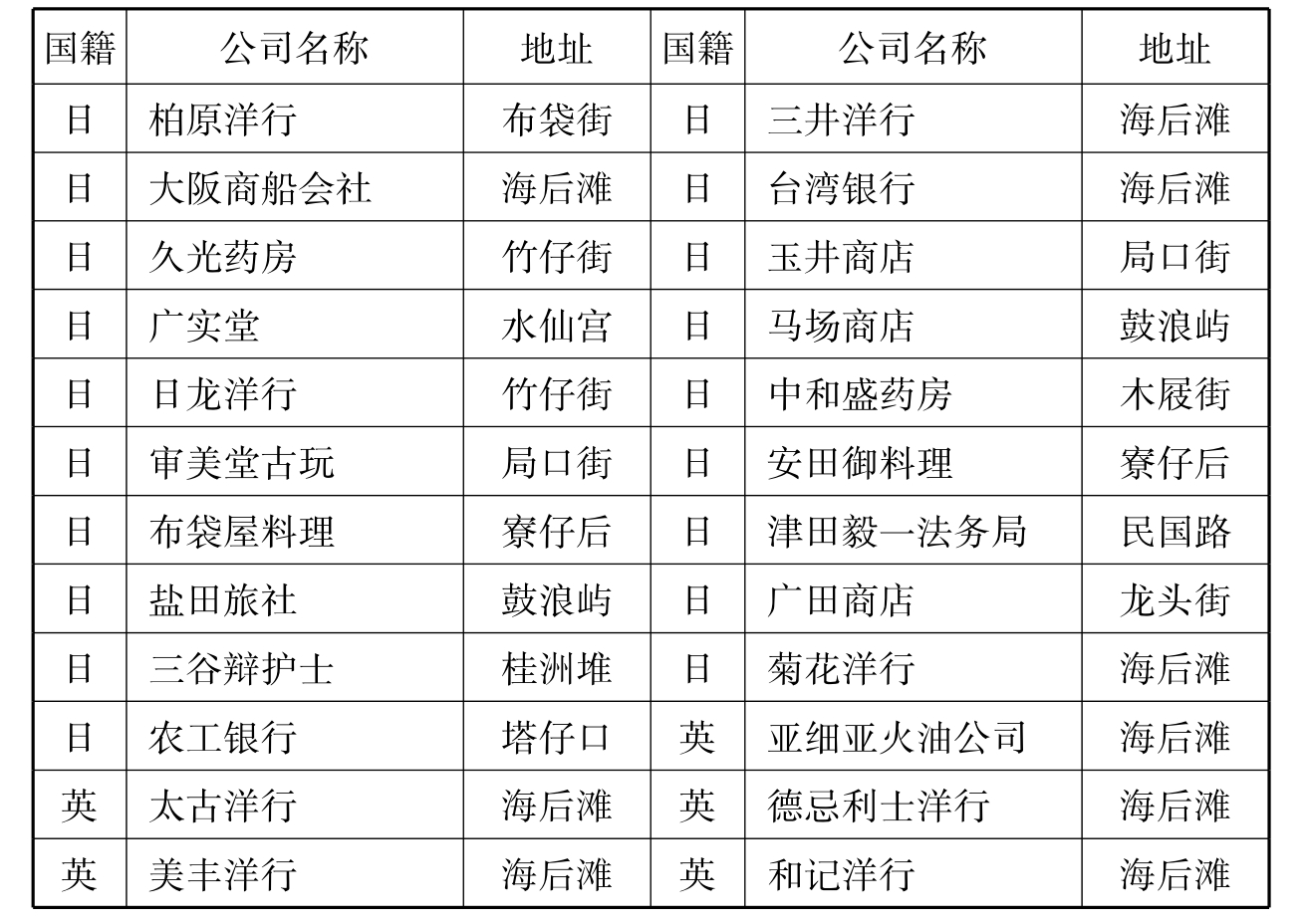

民国以后,福州和厦门洋行数量增多,业务不断扩大。如英商的怡和洋行涉足领域从进出口贸易扩大到保险、轮船、码头、房地产等。第一次世界大战期间,日本趁列强无暇东顾之机,迅速扩大在福建的势力,在福建的洋行数量也随之激增。据1915年税关统计,外国人在福州开设137家商店,其中有109家是日本人(包括日籍台湾人)开的[31]。1914年,厦门的外国商店153家,以后各年依次是203家,179家,310家,206家。日本人开的商店占大多数[32]。1920年,日本人在厦门的商店共34家,如台湾银行支行、三井物产出张所、大阪商船出张所、三五公司(樟脑)、台华殖民合资会社(移民)、广贯堂(药材、杂货)、柏原洋行(药材、杂货)、久光堂(药材、杂货)等。经营范围涉及樟脑、药材、杂货、米、面粉、杂谷、茶、烟草、纺织品、石油和香港、南洋、东洋等地的什器买卖以及砂糖制造、钱庄、外河航运汽船业等[33]。1930年,厦门比较大的外国公司见表3-2:

表3-2 厦门重要外国公司一览表1930年

续表

资料来源:陈清保:《外人营业一览》,载《厦门指南》第十篇,苏警予等编,1931年,第47页。

随着中国商人财富的积累和力量的增强,他们与在华的外商展开竞争,争夺进出口贸易中的主导地位。这种趋势从晚清时期就开始了。到19世纪80年代后期,“至于商人阶层,现在有一股强烈的趋向,要求逐步取代以前由外国控制的商业。大量的鸦片贸易现在已转由本地人经营。外国纺织品和货栈贸易现在几乎都是在中国人手中”[34]。《厦门海关十年报告(1932—1941年)》也称:“中国商人直接进口货物或拥有独立的销售进口货的代理机构,这种趋势在上一个十年业已开始,在中日战争蔓延到本口岸之前一直迅速地继续发展。利用较小量的日常开支费用,他们甚至能在降低价格的情况下营利。这一般发生于大宗买卖中。”[35]但因“华商才力单弱,不能结大公司,如洋人之雄厚,市价任洋商操纵。故一经亏折,视为畏途”[36]。因而到20世纪30年代,外贸主导权仍然受制于外商,“对外贸易之经营,悉操诸洋商之手,己则完全处于被动地位。福建输出之完全听从听命于洋商,而未能有所左右也”[37]。

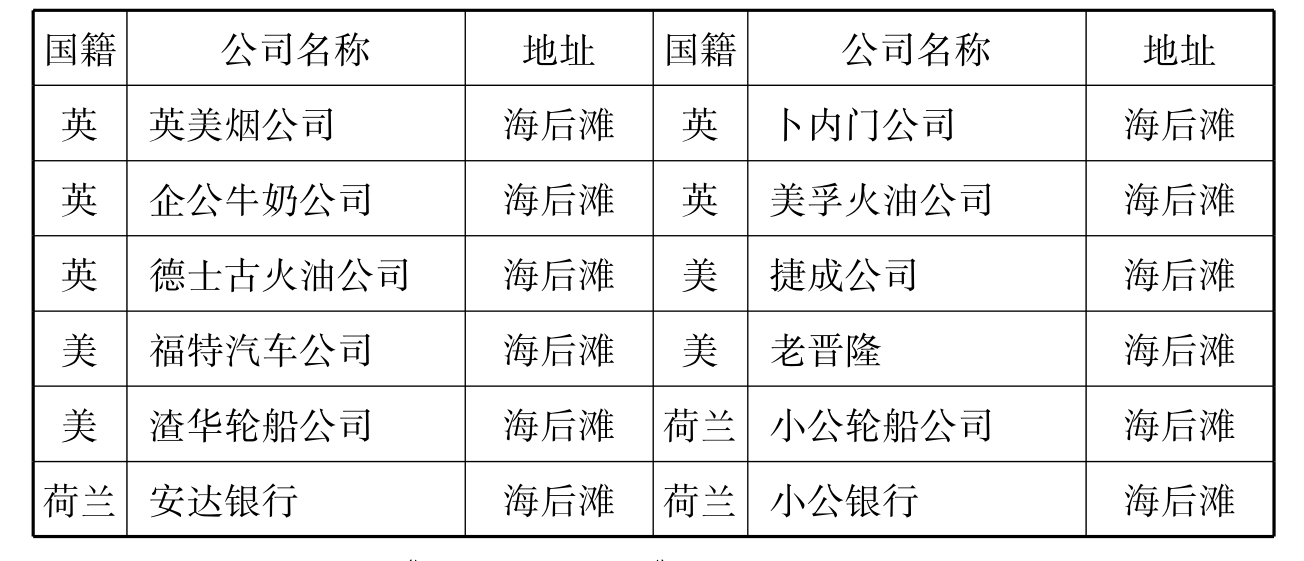

表3-3 福州商店数量、资本额、营业额和店员数统计表1935年

资料来源:福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),1937年,第800页。

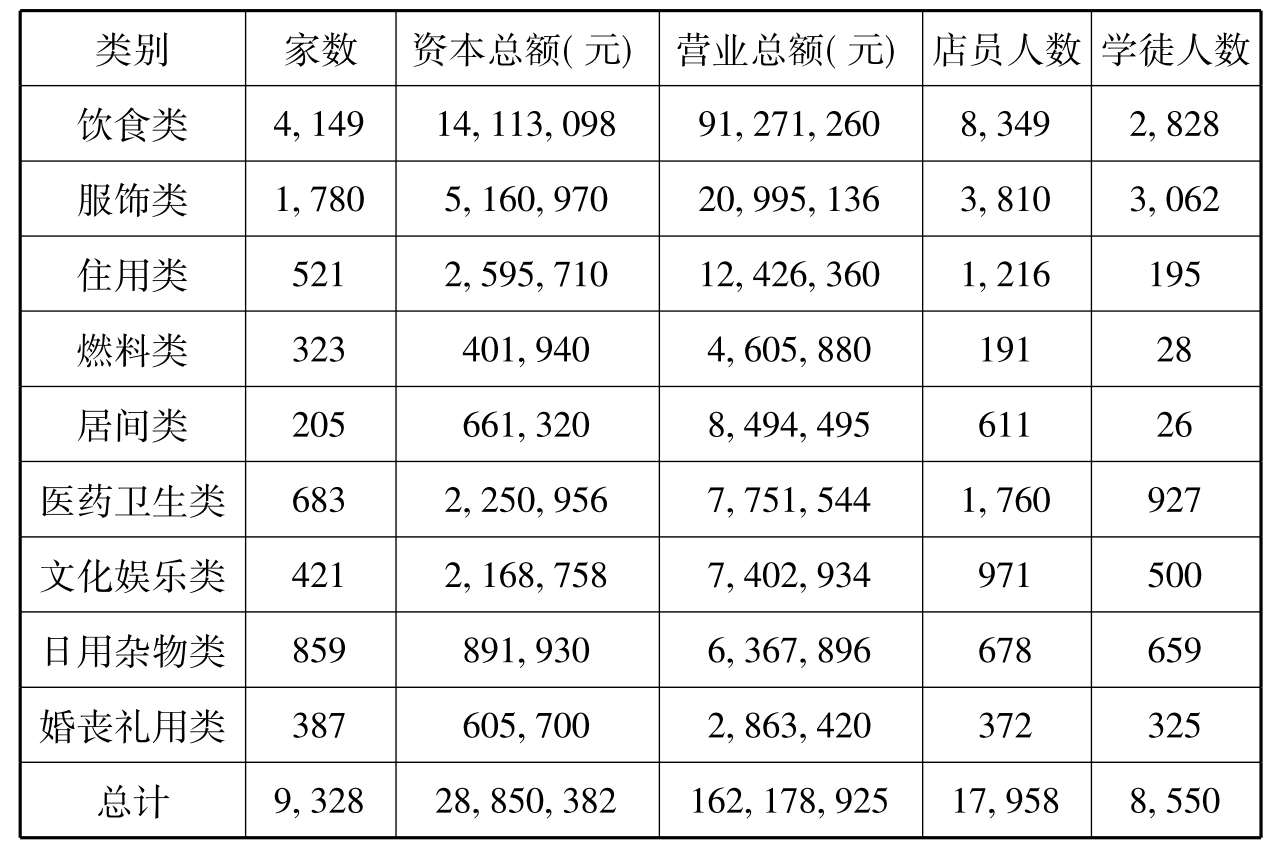

表3-4 厦门商店数量、资本总额、店员人数统计表1935年

续表

资料来源:汪方文主编,厦门市档案局、厦门市档案馆编:《近代厦门经济档案》,厦门大学出版社1997年,第98页。

20世纪30年代,福州和厦门的商店众多,种类丰富。据福建省会公安局调查,1935年,不包括钱庄和银行,有9,328家商店,资本总数28,850,382元,店员人数17,958人,学徒8,550人。详见表3-3。除钱庄和银行外,厦门各类商号5,202家,总资本达42,104,275元,店员达28,484人。详见表3-4。但平均起来,每家商店的资本都很小,福州商店每家平均3,000多元,厦门8,000多元,资本十分分散。福建城市多的是小商小贾,缺乏有影响力的富商巨贾。在厦门的商业领域,华侨投资起了重要作用。据不完全统计,1912—1949年,海外移民投资兴办的厦门商业企业有300余家,经营范围涉及进出口贸易、茶叶、棉布、五金、化工、医药、客栈、糖、粮油等20多个行业[38]。

四、商业组织

进入民国以后,郊、行、会馆等传统商业组织仍然存在。在商业中,根据营业范围不同,分成各种行帮。商帮既有以地域形式划分,也有按行业划分。行业组织作为一种经济制度,可以补充法律公序,减少交易成本,降低交易风险,并且具有提供信息,协调行动的功能。

随着时代变迁,传统商业行帮也发生了变化。透过商帮的变迁,可以从一个侧面窥视市场发展的轨迹以及城市与腹地的商品交流。福州和厦门的行帮如茶帮、粮食帮、煤油帮大都以出口为导向,和国际市场联系密切,它们在近代发展过程中不断受到国际市场的影响而发生异变。以福州茶叶商帮为例:福州茶商分为本地帮和客籍帮。各帮从事的行业各有侧重,即使从事同一行业,其经营方式、组织等往往也不同。20世纪30年代初,福州的茶业采办分为茅茶帮和箱茶帮,各有10余家,地址在下杭街、苍霞洲、泛船浦、南台三保、二保、上杭街、下北街、下渡。茶叶运销分为天津帮、京东帮和洋行帮。天津帮20余家,又分为福长兴帮和福泉兴帮,主要出售绿茶于天津、牛庄、烟台三大埠。京东帮有三四十家,又分为京徽帮和直隶帮,均系北京人和安徽人开设,运售绿茶于平津各埠。洋行帮是装运箱茶出售外洋的福州各洋行,有19家[39]。再以木材帮为例,福州木材商帮有3种:木客(又名山客),专门深入闽江上游各林区购买,贩运入福州;木牙(又名木行),专门代山客转手售卖木材;木帮(又名木商),多为江浙等省外商帮,向木行购买木材,运销到省外。厦门粮食主要靠外面输入。据1933年统计,厦门糖、油、粉商有152家,具体可分为主营外国面粉、生油,兼营土产、干果的“洋帮”17家;主营由香港转口输入的美国、澳洲面粉及南洋群岛生油,兼营闽土特产出口的“香港帮”21家;代营输往龙溪、晋江、漳浦、云霄一带面粉及杂货,介绍内地粮商来厦买卖的“出水帮”10家;主营青岛、大连、烟台、营口等地花生、大豆、豆饼、生油、豆油批发,兼营北方杂粮、土特产输入转口贸易的“北帮”12家;主营漳属7县油类,兼营粮油转口买卖的“油帮”12家;专营本市油、粉、糖的“在地帮”80家[40]。经营海外移民的客栈也有分帮。民国初年,厦门经营移民的客栈共170家。其中南安帮41家,同安帮33家,福清帮22家,安溪帮19家,晋江帮18家,头北帮8家,禾山帮9家,漳州帮7家,惠安帮11家,金门帮2家等[41]。

各帮经营的工商业常常相对集中于某一社区,乃至形成行业垄断势力。而且同帮经营的企业或商号大都雇佣来自同一地区的移民,外人很难插足其间。如厦门人力车夫兴化籍的占有半数,福清次之。而人力货车工人则多数是北方人。228名粪业工人中有225人是海澄人。厦门打铁、提督、磁街、水仙宫四个路头的驳船运送被吴、纪、陈三大姓所把持[42]。福州台江码头有号称“五澳十三帮”的势力,垄断这一带水产品市场,恃强压价,强赊硬欠。由于城市中的一些行业常为来自同一地区的移民所垄断,形成同业或多业相结成“帮”的现象,从而使城市的职业结构、移民的地缘关系以及社区结构之间构成又一层次的关系。

民国期间,会馆继续存在,但重要性大不如前,许多功能被商会替代。会馆转而侧重举办社会公益事业,加强同乡凝聚力。正如日本人调查后所言:福州“最近会馆、公所等的事业渐渐转到商会办理”。漳州“以前会馆公所的诸般事业渐次归于商会之手,这和其他地方倾向相同”[43]。到20世纪30年代初,福州的会馆、公所有广东、浙江、安徽、两广、山陕、湖北、湖南、河南、江苏、江西、奉直东、上北馆、下北馆、川滇黔、四川会馆,以及省内的泰宁、南郡、永福、宁德、福安、福鼎、汀洲、浦城、兴化、古田、延平、三山、建郡、闽清、泉美会馆等[44]。民国初年,厦门有广东会馆、永春会馆、兴化会馆、湖南会馆,其中有3家在小走马路[45]。

新式商人组织——商会得到进一步发展。1919年,除了厦门和福州的总商会外,成立商会的城市还有平潭、长乐、福清、连江、罗源、古田、永泰、永泰嵩口、琯江、古田平湖、莆田涵江、永春、仙游、晋江、同安等等[46]。从而形成一张遍布全省各城市的商会网。商务总会与各地商会,商会与商会之间经常沟通联系,传递信息,加强了城市之间的联系。1916年3月,厦门商务总会奉农商部令,改称厦门总商会。1928年依照《中华民国全国商会联合会商会改组大纲》改选,以各商业公会为本位,改会长制为委员制。1932年迁入新会所,同时奉令改称厦门市商会[47]。1928年《厦门总商会章程》指出,厦门总商会的宗旨是:本会以提倡国货、振兴实业、联络商人感情,团结商人力量,图谋增进工商业之公共福利及对外贸易之发展为宗旨[48]。1929年和1932年国民政府先后公布了《商会法》和《工商同业公会法》,促进了商会的发展。1946年厦门总商会根据修正的商会法进行了修改,定名为厦门市商会,通过《1946年厦门商会章程》,以图谋工商业及对外贸易之发展,增进工商业公共之福利为宗旨[49]。到1931年,厦门总商会第九届会员有392名,包括面粉、火柴、清洁业、米郊、南洋商业、新医药、肥粉、棉纱、猪行、照相、水果等48个同业公会[50]。1936年厦门总商会所属47个公会,共有会员13,684人。其中厦门市旅栈业同业公会和什货业同业公会会员人数最多[51]。

在局势动乱时,商会还成立自己的武装,维持治安,并参与政治活动。1922年年底,臧致平、张毅、许崇智等军队在闽南一带混战,局势紧张。厦门海关注意到“最近有一个自愿民团运动已经在市内店铺、在各个学校、在商界的青年当中开展起来了。他们正在进行班教练并用假的步枪进行练习,以便学会使用武器。自愿民团运动旨在创建一支能够保卫市区的武装力量,使它免遭强盗的袭击。”厦门海关的洋人税务司对此予以热切关注,希望“商业界奋发自强”,自愿民团成为“商人为维护自己在国家中的重要地位所需要的骨干力量”。甚至希望厦门“像西方的威尼斯和伦敦城的民团一样,通过拥有在自己控制下的军事力量来巩固他们的权力”。然而很快,“没有听到多少关于自卫军运动的消息,只听说军方和警方不很赞成”[52]。1925年11月,由于厦门商会拒绝缴纳新的赋税,海军当局逮捕并拘禁商会的两名委员。而且当局认为,这次拘捕行动具有“致意性”的作用。但有两天,厦门市区所有的店铺都关门,以抗议这一行为。最终,海军当局妥协,释放这两个人,并达成一项协议,即免征1925年的税,而1926年度的征收问题,仍待讨论[53]。

根据第九届厦门总商会的工作汇报,1927—1930年厦门总商会的工作主要有15项。大致可以分为几类:一是抗争不合理的捐税:如力争撤销火柴税,抗争土货征收内地税,抗争特种消费税,交涉印花税,力争撤销豆饼税,抗争竹木税,呈请撤销同安云霄茶务捐,抗议铺贾捐,抗争糖类税,抗争肥料重征抵补税,抗争常关征收内地税,抗议包办海味税,抗争撤销五金特税。二是振兴实业,维持市面:如维持市面金融之恐慌,救济米荒,提倡国布及国烟国酒。三是维持自身生存:如争取维持商会,设立商事公断处等[54]。商会在地方经济生活和社会活动中发挥了重要作用。厦门商会维护厦门的金融秩序和物价稳定;提倡使用国货,举办国货展;引进侨资,发展对外贸易;沟通与政府联系,调解商事纠纷,维护商界利益等。另外,厦门商会还积极参与市政建设,振兴地方教育,维护地方治安,发动民生救济,参与政治活动,增进与南洋各地社团的往来。对地方事务的积极参与,是商会组织经济职能的延伸,同时也是其政治影响的基石[55]。商会也因此成为最具影响力的社会团体之一。