第四节 城市建设的开展

第四节 城市建设的开展

随着人口的增加,城市经济的不断发展,原来陈旧、落后的市政设施,已经不能适应商埠迅速发展的需要。福州和厦门进行城市建设,引进西方的市政制度,产生了新式的市政管理。城市的开发和建设,加速了城市的现代化。厦门和福州的城市面貌发生了前所未有的变化。

一、城市道路建设和房地产业

由于交通工具和工商业的发展,开始拆墙开路,出现现代道路建设。城墙的拆除,使城内城外联成一体,为城市进一步发展提供了方便。市政建设从民国以后以前所未有的速度展开,并达到一定的规模。

1.厦门的城市道路建设和房地产

民国初期,特别是20世纪20年代开始,厦门商业日趋发展,市区逐渐扩大,并陆续修建多条新街道。厦门城市建设是以鼓浪屿公共租界为先导,在晚清时期鼓浪屿的面貌就有了极大改观。鼓浪屿租界基本参照上海公共租界,建立独立的地方行政机构——工部局。工部局受董事会领导,民国以后则由华民公会、华人议事会选举。工部局经费的主要来源靠征收各种捐税、各种许可证费、租金和罚金收入等。捐税是最大一部分,种类多达20多种,主要有产业税、建筑执照费、地产税、人头税、海滩税、市场税、轮渡税、屠宰税等。1928年,在工部局董事会之下,设立财政、建设、卫生、教育、公安5个委员会,并设有书记局和警务局。委员会对董事会有建议权而无表决权。这5个委员会均由华人议事会推荐的中国人担任,这是中国方面反复交涉的结果。委员均属义务性质,不支领工部局薪俸[155]。工部局的委员会涉及城市的财政税收、市政建设、公用事业、交通管理、治安秩序、环境卫生、文化教育等多个领域的管理,并进行了卓有成效的道路、绿化等各方面的建设,对华界产生很大的震动。

一批南洋华侨决心改造城市面貌。1919年厦门地方人士林尔嘉、黄奕住、陈培锟、洪鸿儒等人,倡议开山填海,填池、填河,进行旧城区的改造建设。先后成立“市政会”和“市政局”。“厦门市政会”是议决机关,由总商会等团体推选代表组成,属民间机构,会所设在厦门总商会,负责工程的审议和筹款。政府当局则设立“厦门市政局”,负责城市规划和市政建设,执行施工。办事人员分总务、工程、会计3课,后停顿。1920年6月重新成立。第一届正副会长为林尔嘉和黄世金,会董29人。第一届督办陈培锟,会办易兆云,委员长来玉林(次年改为周醒南)[156]。并借鉴广州等地的经验,向地方政府请准征收两个月铺捐和发行公债作为开办经费。于年底一面进行规划测量,一面派员前往徐州、温州、广东招收筑路工人[157]。从此拉开了厦门大规模城市现代化建设的序幕。海军一度在厦门影响很大,也参与了城市建设和管理。1924年,海军接管厦门及其附近地区。1927年漳厦海军警备司令林国赓任厦门市政督办。1932年十九路军来到厦门,林国赓仍留在厦门充任厦门要港司令,但是他的权力已被大大削弱,1937年才离开厦门。

厦门近代城市建设主要包括新辟马路、修筑堤岸、填河造地开拓新区等。从1920年夏开始施工到1938年抗战爆发,整个道路工程大致可划分为3个时期,1920—1926年为工程初建时期,1927—1932年为工程全面兴建时期,1933年以后工程陷入衰退,市政机构也历经变更。(1)工程初建时期(1920—1926年)。1920年12月开始兴筑从提督路头至浮屿的第一条新马路。1924年8月1日起,人力车通行。1926年铺水泥混凝土路面。这是厦门第一条现代化马路,取名“开元路”。1921年又填筑由浮屿经豆仔尾至龙船河(今美仁宫)的厦禾路,次年延伸到江头、后埔。1926年拆古城墙,分别修筑思明东路、民国路(今新华路)西段和思明南路等。(2)工程全面兴建时期(1927—1932年)。1926年漳厦海军警备司令部另设堤工办事处,委周醒南兼任顾问,计划填筑海堤。1927年海军林国赓任市政督办后,和会办周醒南着手整顿机构,分头进行市区五大干线的实测,即“四纵一横”。四纵是厦禾路西段、大同路、思明西路和中山路;一横是思明南路。到1932年,先后建成的市区道路有开元路、厦禾路、中华路、中山路、民国路、思明东路、思明北路、公园东路、公园南路、公园北路、公园西路、思明西路、思明南路、鹭江道、大同路等。(3)工程进入衰退时期(1933到1938年)。由于世界经济危机影响,南洋华侨汇款锐减,银根紧缩,百业不兴。负责工程的机构和人事频繁变换,一些在建的新区市政工程被迫停顿,市区马路也只是正常保养。1938年厦门沦陷,工程也便告终[158]。到1932年,厦门市修筑了马路40多公里,市区主要街道62条,总长52,467米;小巷27条,总长46,995米。“路面建筑或用沥青,或用洋灰,或用沙泥,或取马加顿式,清洁而美观。”[159]

厦门是一个港口城市,港口堤岸和码头的建设无疑十分重要。第一阶段建设的“四纵一横”道路,其中4条东西向的纵线正是联系港口与市区以及市区外的通道。而南北向的思明路也是连接市区与厦港的唯一通道。1926年设立堤工处,致力于沿海堤岸的兴筑。厦门鹭江道筑堤工程主要是菲律宾李清泉家族投资。到1931年,堤岸重建工程大部分完工[160]。1935年,太古洋行的仓库和两座浮动码头建成,可同时供两艘船舶停泊和装卸货物。同年,由荷兰治港公司负责建筑的新的混凝土堤岸也告竣工。1937年,市轮船公司在鼓浪屿附近和厦门的滨海区修建了两个浮动码头,为乘客上下船提供方便[161]。

厦门地狭人稠,溪流众多,填河造地,开山填海,展拓新区是近代城市改造的一个重要内容。而且发售人工填筑的新区的地价款正可用于大规模筑路修堤的经费。如削平虎头山临海岩崖,辟凿镇南关、鸿山和麒麟山。过去受这些山丘阻隔,市区和厦港间交通极为不便。开挖的土石,一部分用于填海建筑海堤,一部分用于填平散布于市区的河滩、池塘及低洼地段。新开发的土地出售近2,000万银元,全部用于市政工程。经过开山填海,打通了市区与港口间通道,还兴建了街道、货栈、商场、码头。随着厦门城市建设的发展,城市面积扩大。据统计,1920—1933年共计开发土地30处,面积116万平方米,加上原有市区土地面积293万平方米,市区土地总面积达410万平方米[162]。1936年建成区(包括厦门岛西南沿海的狭小地带和鼓浪屿)面积达6平方公里[163]。20世纪20年代,借厦门市区拓展之机,鼓浪屿也同时进行填海填河造地建房。开山填海、填河,以出售新区土地所得款项作为工程费用,而且马路修到哪里,地价便随之上升,呈资本良性循环状态。这是厦门近代都市建设的一大特色。

离市中心或商业繁华区的距离、交通条件、城市公用事业状况都会影响土地和房屋的价格。据日本领事馆调查,19世纪20年代,厦门的房屋一般连同土地同时买卖,根据位置不同,价格不同。市街等级可以分为以下几等:一等:甲——关帝庙前街,乙——港仔口街、竹仔街,丙——石埕街、镇邦街、斗美街、水仙宫、洪本部、大史巷、享仔下、提督街、磁街,丁——中街、打阳街、车轱辘。二等:甲——大走马路、河仔墘、一鸡巷、五崎,乙——外清、下溪仔等。鼓浪屿一等地每亩300元左右,二等每亩240元以上,三等每亩150元以上[164]。土地形成明显的级差。1920年后,厦门大兴土地开发和市政建设,大批旧房屋被拆除,大片新区在建设和出售。厦门市政公司,根据准备好的清单(表),补偿被拆迁房子的主人。补偿金最大一笔是5,000元,拆迁的是一座至少30英尺宽的3层楼[165]。中山公园面积2,073.5公亩,迁移民宅415家,费71万余元[166]。这些规模宏大的市政工程,扩大了城区面积,改善了城市交通条件和其他公共设施,为土地增值奠定了基础。厦门房地产市场不断升温,投资者趋之若鹜,甚至新区刚刚划定,就可凭一张设计图出售地皮。雷麦在厦门作调查时就注意到:“(地产投资)是1931年大家纷纷议论的一个题目。土地经过几次转手,价值增了三四倍,各种开发计划像雪片似的层出不穷,银行家和商人热衷于抬高地价。”[167]随着城区建设的展开,房地产业的利润吸引了越来越多的国内富户和海外华侨来此投资购地建房。在城市化的推动下,出现了专业性的房地产公司。一些华商房地产公司纷纷向政府承揽成片土地开发,而后划块出售土地或房产。比较著名的有兴兴、德兴、龙群、鹭江等房地产公司。其中兴兴地产公司成立于1922年,专业承包土地开发与土地发售。额定资本30万元,成立后招纳股份3万余元,股东31人,到1925年9月增股7万元,股东100多人[168]。厦门大规模城市建设开始几年内,由于房地产公司的积极经营,房地产交易频繁,“地产市场之活跃,较‘九一八’以前之上海,并无多让”[169]。

在厦门房地产市场,华侨资本占大多数。海外华侨投资厦门房地产始于民国初年。1918年,侨居越南的黄文华在厦门设立“黄荣远堂”,经营房地产,资本为120万元[170]。同年印尼归侨黄奕住买下洋人球埔南侧的原德记洋行的产业,兴建了南、北、中3座别墅式洋楼。1920年黄奕住又在鼓浪屿田尾滨海地带兴建了“观海别墅”,并在鼓浪屿三丘田、东山顶、梨仔园、新路头、旗山路等地购买楼房。还在鼓浪屿码头附近购买大片海滩,填地建房,开辟一条街道,街道两侧盖起一排排二层楼房出租,并以他在厦门所开的钱庄黄日兴店号,命名为“日兴街”[171]。形成较大规模的房地产业。仅仅1927—1929年,菲律宾华侨李清泉家族在厦门投资达220万元,主要用于:鹭江道筑堤填地工程,在关帝庙前建筑6座3—4层的店铺,在大生里后靠海滨一带建筑10余间楼房及一座市场,在中山路建筑8座4—5层的钢筋水泥楼房[172]。因此,厦门海外华侨公会呈福建省政府文即指出:“查厦岛自开辟马路,改良新市区,旅外华侨不惜以多年勤苦粒积之金钱,返国投资。重金购买地皮,建筑新式楼房,繁荣市区,提高厦岛地位。虽然政府提倡有方,倘非华侨热心桑梓,踊跃投资,则建设新厦门恐非易事。”[173]据不完全统计,从1926—1937年,厦门约有22家华侨、侨眷、归侨投资的房地产公司,或独资或股份或合资,全都来自菲律宾、新加坡、越南、马来亚等东南亚国家[174]。20世纪二三十年代鼓浪屿的房地产与厦门本岛同样迅速增长。鼓浪屿租界规定,凡界内居民需要新建或修建住房,都要办理申请手续,领取建筑执照。据租界“工部局”的年度报告显示,1924—1936年,工部局共颁发建筑执照1,010张[175]。

由于特殊的地理、气候、社会人文等条件,厦门的外廊式建筑和骑楼很有特色。外廊建筑尤以华侨、富商营建的私宅最为突出。与城市道路同步进行的是骑楼商住建筑建设。在新开辟的开元路、大同路、思明南北路和中山路的两侧,迅速兴建钢筋水泥楼,兼做商店和住宅,其中绝大多数采取骑楼式。同一时期,一些富商也在鼓浪屿和中山公园、虎园路风景优美地带兴建别墅式住宅。19世纪20年代至30年代初,为建设中山公园,解决拆迁户住房,在公园东侧深田路一带开发建设一片联排式的砖木结构平房,称百家村居住区。

经过20世纪二三十年代的大规模兴建,厦门城市面貌焕然一新,向开放性的商业港口城市转化,成为福建乃至东南沿海一座具有现代外观的都市。《厦门海关十年报告(1922—1931年)》载:街道拓宽工作迅速进展。在厦门及其郊区,建起了30英里长的现代公路。现在正筹划再建50英里的公路,估计需费1250万元。兴建公路和公园建筑的新规划也正在迅速而有效的实施中。尤其是在通向厦门码头的五条宽阔的马路两边,数百座旧房屋被拆除了,代之以现代化的、高质量的、用混凝土建造的楼房[176]。陈达也在《南洋华侨与闽粤社会》中评说:厦门有许多现代化式的高楼,建筑比较坚固,设备比较适合卫生。厦门市内不仅是商业建筑改换一新,即住宅区域也有改良。厦门当局自1929年后,开拓新区32处,开辟地113,807方丈,专为卖与人家建筑住宅及租住之用。如南普陀附近的华侨新村,虎溪公园附近的住宅区。新式建筑,华丽洋房,已先后落成[177]。因此,茅乐楠在《新兴的厦门》里赞叹:“最近几年来厦门市政发达,有一日千里之势。不但在市区中心,有繁盛的商店银行,整洁而平坦的道路,为上海南市所不及;并且有极宏庄的公园,极美丽的天然风景。”而且“以前地面不平的,住屋狭小不通空气的,街道曲折如蚁巢的,现在都开填平坦。洋楼高矗云霄,街道都成直线。公共游息所,则有中山公园、虎园等;公共娱乐场,则有思明、中华、开明等戏院及去年落成的新世界;教育,则有幼稚园、小学及大学;交通,陆路有广平的街道,阔大的马路;水路东北溯上海、天津,西南达香港、南洋;商业,则商店万间,鳞次栉比。故从任何方面看来,现在厦门已披上了文明都市的外衣。以前被视为‘世界上最污秽的都市’称呼,如今已成历史上的名词了。”[178]

厦门全景之一

思明南路之一段

中山公园之一部

厦门自来水池

资料来源:吕天宾:《天仙旅社特刊》,天仙旅社发行,1937年1月1日。

厦门原来的城区范围很小,城外及港口为自发形成的密如蜘蛛网的不规则街市,因而现代城市建设较少受传统格局的束缚,开山填海,筑路修堤,加上华侨的大量投资,效果特别显著。虽然如此,厦门对传统城市改造也有不彻底的地方。在中山路整齐的骑楼后面仍然是传统的城市格局,内部街区没有多少规划和改造,形成街面的近代建筑与内部旧街区的鲜明比照。鲁迅先生曾在厦大工作了半年,1927年1月,在厦门大学送别会上讲演中,他说:“前些日子,厦门海军的飞机,在演武场的高空,盘旋了好久。那时,我抬头一看,碧蓝的天空有飞机在翱翔,演武场的南面有耸入云际的无线电台,北面有厦门大学的一整排巍峨的花岗石洋楼,构成一幅美丽悦人的图画。但是你们若走到市区水仙宫一带去看,就会看到那污浊惊人的街道,你们若走到镇南关附近一带去看,就会看到那篙目伤心的荒冢,和我们这里演武场天空所看到的正成相反的对照。”[179]

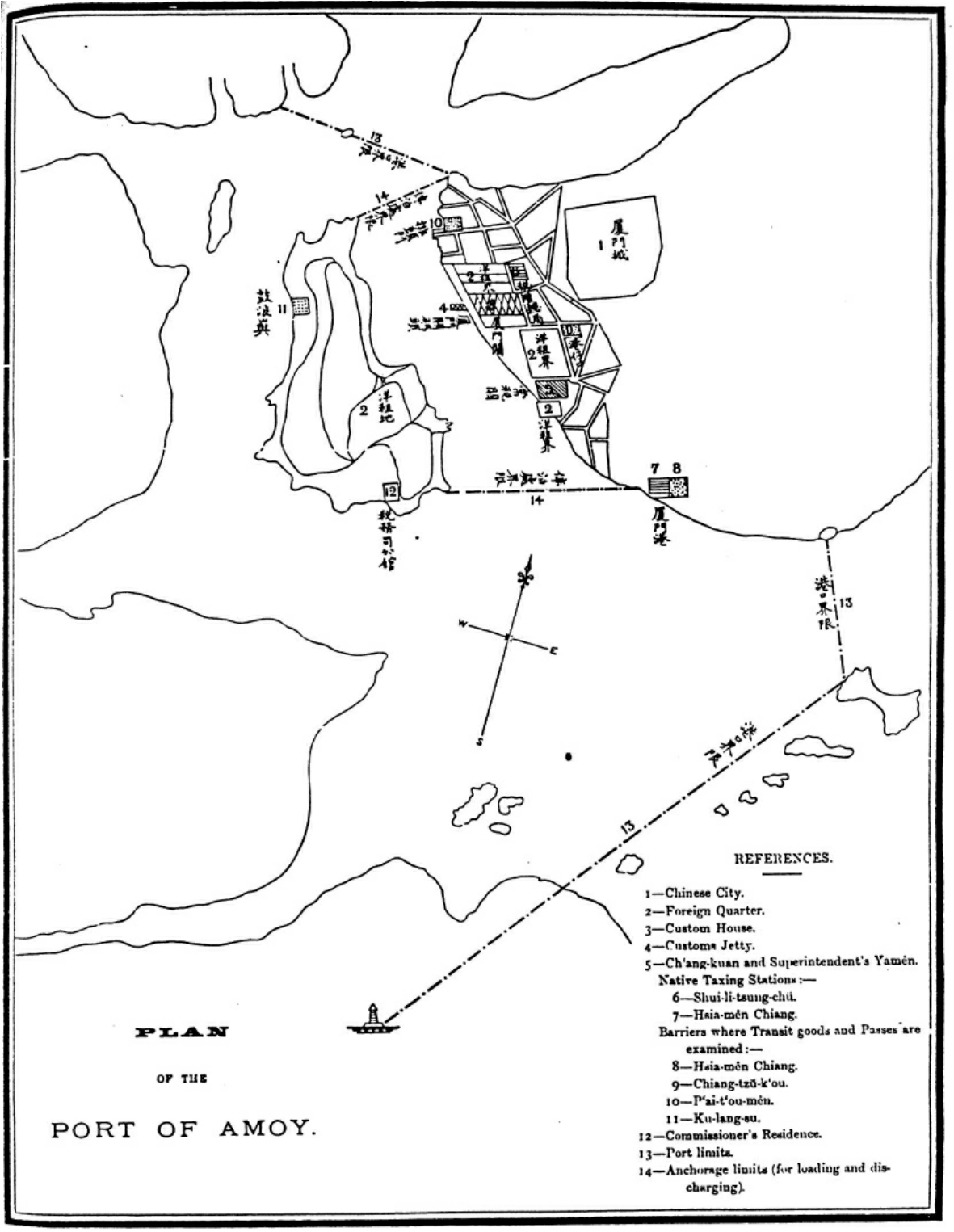

1891年厦门港口图

资料来源:中国第二历史档案馆,中国海关总署办公室编:《中国旧海关史料(1859—1948)》(第152册),北京,京华出版社2001年,第506~507页。

房地产业的发展一方面同城市的工商业总体发展水平有关,另一方面同资金投入的差异密切相关。由于房地产业的发达,一部分原来可以用于工商业的资金投入了房地产,也影响了工商业的发展。厦门房地产业不是和工商业同步发展,一些地段地价甚至比上海还要高,这也为后来的萧条埋下隐患。如金融部分所述,厦门的银行甚至钱庄也多投资于房地产业,而非工商业。银行和房地产结成了紧密的纽带,由于房地产行业投机性很强,在经济繁荣,资金充裕的情况下,房地产业很容易出现过热甚至泡沫现象。一旦资金短缺,或受战争等因素影响,房地产业往往比其他行业更容易感受到危机。而地价下跌又直接影响金融市场。1932年前后,受世界经济危机和国内时局紧张的影响,房租和地价持续下降,华侨对房地产投资锐减,房地产迅速陷入低潮中。厦门商业银行以经营地产抵押为主,地价狂跌,商业萧条,放款一时难以收回,加上该行上海分行经营标金失败,亏损过多,上海、宁波两地呆账11万余元。又被本市建源、银江、豫丰钱庄拖欠巨款30多万元,导致资金周转失灵,发生滚支。于1935年1月12日宣告停业,11月宣告破产。厦门金融市场一度波动[180]。而1938年战争爆发后,厦门人口锐减,城市建设停滞,新建住宅少。战后房地产业也一直没有起色。

厦门作为中国近代最早的通商口岸之一,大规模城市建设起于20世纪20年代,虽然这比福州乃至泉州、漳州要迟,但起点高,道路质量较好。厦门市政建设的迅速发展,海外华侨的投资发挥了重要作用,“厦门是南洋华侨兴建的商港”。据厦门市工务局的估计,整个工程所需的庞大费用1,330万元(包括收买土地300万元,工程费1,030万元),主要来自出卖新区地皮的收入,为1,300余万元。而民间的新建筑物估计约1,500万元,其中海外华侨投资约占十分之六七[181]。如果没有华侨投资,厦门是不可能变成一个现代化的都市。而1930年后,经济危机和战乱,侨汇减少,厦门的市政建设计划陷于停顿。厦门的建筑、街道、城市均经历了比较完整的现代化改造,可惜的是,这一进程因内忧外患等种种原因戛然而止。

2.福州的道路建设和房地产

1915年创设福建省会市政委员会,这是福建省市政机关的开始。之后改为省会市政局。1927年,国民军入闽,福建省政府成立,改市政局为工务局,隶属于建设厅。城市建设和市政管理等事务由福建省会警察厅(1927年后改为福建省省会公安局)和工务局共同承担。在政府的主导和倡议下,城市建设逐步展开。

福州的道路建设始于民国初年。1914年,许世英出任福建民政长(后改任巡按使),倡议修建福州城区马路。1915年,开始拆除水部城墙,修建福新街。1916年1月建成,由水部门经王庄、中选,至万寿桥,全线桥梁14座,这是福建全省第一条能行驶汽车的道路。这条路线远离繁华市区,路线迂回不便,不久另辟一条线路,从南门兜出发,经茶亭,在洋头口拐弯,沿国货路到南公园与福新街相接[182]。1915到1918年,福州市政局监督改造了城内5万英尺以上和城外10万英尺以上的碎石路,为建新路被拆迁的房子总数达到3,710座。“福州的道路建设十分广泛,引人注目,而且备有正式的文件。当地人看来很欢迎新的道路。靠近新路的房子很快升值,老房子让路给摩登的建筑。少量的汽车能够在城内和城外行驶了。福州的中国人开始推翻千年历史的古建筑城墙——传统中国城市和省会的最基本的象征——以迎接美国汽车的到来。”[183]1919年起,开始拆除部分城墙修筑西南环城马路,把拆除下来的城墙砖石作为筑路材料。宽度的增加根据当地的特点和交通的要求,“原来的‘街道’最多的由10—12英尺宽扩大到40—50英尺宽,可想而知随之而来的益处是增加的阳光和新鲜的空气”[184]。1927年秋,省政府委员许显时兼建设厅长,提案省政府改造全市马路。分为总干线、干线、支线和联络线,改造标准各不同。总干线是鼓楼前至桥南仓前桥头,长1,597.5丈。城区干线分为:东干线——东街口至东门兜;西干线——鼓楼前至西门兜,西门兜至洪山桥,省政府至肃威路。桥北区干线:东干线——南公园经王庄至水部门;南干线——南公园至台江汛,台江汛至新桥头,新桥头至三捷桥;西干线——三捷桥沿江至洪山桥;北干线——马口至三捷桥,三捷桥经洋中亭至南公园。桥南区干线:东干线——观音井至下渡;西干线——仓前街经龙潭角至上渡[185]。1928年,拓宽改建观音井路,为仓前山第一条水泥马路。1929年,南街由4—6米的石板路拓宽至15米,铺水泥混凝土路面,同时命名为中正路[186]。1928到1930年,城垣已拆去四分之三。主要线路除中亭街的一段完全是大块粗石板铺面外,其余都是水泥及柏油路面[187]。据《闽海关十年报告(1922—1931年)》载:福州交通颇形进步,城内及南台各大街宽度均已展至48英尺、人行路亦由18英尺展为38英尺,所有新筑各路均可行驶汽车,西门至台江汛,南门至洪山桥,江南桥至峡兜均有公共汽车往来。大桥包括江南桥和万寿桥两部分,横跨闽江,为连接南台及仓山的津梁。1930—1931年,对大桥进行改造,加高石墩,铺筑钢筋混凝土路面,路面由12英尺拓至32英尺。改建后,汽车即可在桥上行驶[188]。到20世纪40年代,市区道路干支线合计57线,路面材料有水泥、三夹土、粉蝉土、柏油等8种,宽度分14.6公尺,11.6公尺,10公尺及5公尺等数种,总长度44.072公里,以鼓楼为中心,计总干线2条,干线5条[189]。马路的建成,为市内交通提供了极大便利。经过大规模拆建,福州市政面貌改观不少,新旧城区融为一体。随着城市经济的发展,逐渐形成城内鼓楼一带为政治中心,南台为商业中心,仓山区为文化、涉外中心,马尾为工业区的“组团式”的空间结构雏形。

福州到郊县的公路也陆续建成,如通往闽南各地的福峡路,通往永泰等县的福湾路,通往连江以北各县的福马路,通往闽北各县的西洪路等。1927年福厦公路动工修筑,1933年3月竣工通车。1933年,福州至马尾公路建成通车,长23公里[190]。与郊县的公路建成通车,推动了福州的进出口贸易及沟通福州与山区交通往来,促进腹地经济发展。

开埠后外国人就想在城内购地建屋,但遭到中国官民的强烈反对。“本地土地所有者要求过度的价款,迫使很多商人包括重要的商行如义和洋行、乾记洋行的代表到别处去开设。”[191]外国人在居留地没有像厦门鼓浪屿租界那样的行政权力。《闽海关十年报告(1912—1921年)》载:南台道路几年来一直由外国社团管理,1918年在美国领事的倡议和英国领事的有力支持下,已移交给中国政府管理[192]。洋人控制下的闽海关在福州仓前山一带购置地产,兴建楼舍,成为房地产大户,但也不过占地百余亩,先后耗资30余万两银子[193]。在外国人居留地盖起了不少西式建筑。土地价格是:山顶上能够眺望景色的地方1坪30元左右,山腰及山脚地位稍差的地方1坪10元左右,山脚下商贾辐辏地方1坪30元左右。房屋价格根据房屋构造而论。在山上地点好的地方建面积约100坪、带有庭园的两层洋楼,价格是1.5—2万元。地点稍差地方建同样的洋房,是1—1.5万元。山上好房屋每月租金80元,山下50元左右[194]。

虽然福州的房地产业比厦门逊色,但同样也形成了区域性的地价级差。据1936年调查,地价最高地段在第四区中亭路南段、台江路以及20年代完工的台江路新填地。这几个地方在福州市的南台地区商业区,靠近闽江码头,又有公共汽车通过。地价最低的是第一区西洪路[195]。福州地价分为10等,甲等每方250—200元,乙等每方200—150元,丙等每方150—100元,丁等每方100—70元,戊等每方70—50元,己等每方50—20元,庚等每方20—5元,辛等每方5—2元,壬等(离市区较远,交通不便,无马路可通的一切荒山地水田等)每方1元[196]。新修马路旁边土地升值很快。靠近总干线马路之土地,每间房比靠近支线的多2,000元[197]。在新建的马路旁,建筑、商业很快发展起来。“建造道路经过了先前的居民区之外的开阔的乡村,所经之处,路边的建筑大量涌现。有些是坚固的两层或三层商店或住宅,多少试图模仿西方建筑风格,但很多是木板和灰泥的建筑,看上去已经很陈旧了。这些商人阶层的房子,各种各样的零售商店,戏院,旅馆,数目惊人的茶馆和饭店,展现了一个繁忙的城市的特征。”[198]传统的建筑格局逐渐被打破,构成了福州城市多姿多彩的建筑景观。

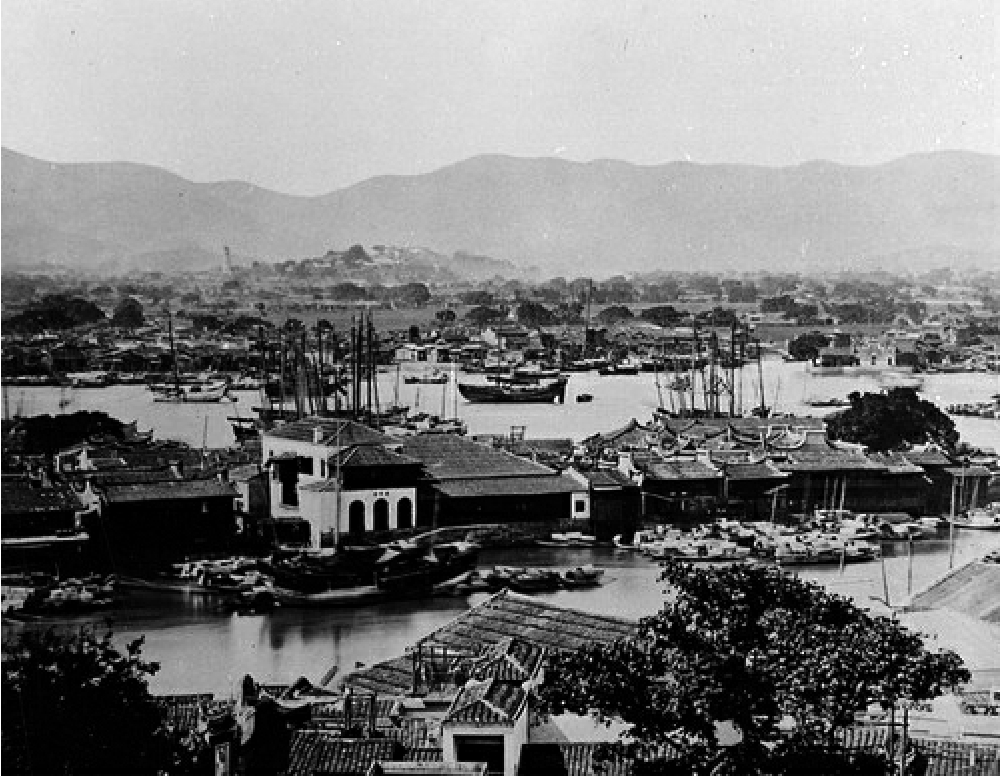

晚清福州中州岛一带

资料来源:陈文涛编:《福建近代民生地理志》,福州远东印书局,1929年。

由于政局不安定,商业不景气,金融枯竭等原因,福州房地产业也从20世纪30年代中期后走向萧条。在福州从事购买土地20余年的从业者说:“昔日国民经济繁荣时代,人民购买土地,大有争先恐后之势,获利最丰。好景不长,至民国十九年因受世界经济恐慌之影响,商业萧条。再以省中政局不安,如1930年刘卢之战,1934年人民政府之乱等,商业更见衰落,金融倍见枯竭,人民对于土地投机,一方面是无此购买力,另一方面即有此购买力之人,亦具有戒心,裹足不前。结果影响地价之跌落。眼前福州地价,可以说有跌落无增长之现象,除特殊情形外,无论城内南台之地,均呈此惨落跌价。”[199]另一位土地经纪人也说:“福州最近数年地价一直跌落。靠近总干线之马路之土地,在1929年时,每间房地值洋10,000元。现在只值6,000元,尚恐无人承受。靠近干线者,当时每间值洋9,000元,现在只值4,500元。至于靠近支线者,当时每间值洋8,000元,现在只值3,500元。”[200]

闽江是福州商务之命脉。正如《福建省政府公报》所言,“开辟马路,固为建设现代都市之第一步,然仅此不足语现代都市之完成。欲使福州为一新式都市,自以建筑马尾码头及台江汛铁浮船码头等为最要。此等码头若建筑完成,而福州又能与各县联络之马路直接通车,则福州便为各县物资之集散地,成为福建商业之中心也。”[201]1927—1930年,省建设厅在排尾至江滨路一带填沙造地,石砌岸线约1000米[202]。1930年起,在沿江各重要地段修筑堤岸。省会公务处在闽江北岸动工建台江第一至第六码头(其中第一至第四码头均为木质结构方舟行桥)及屯仓工程,1935年建成[203]。在闽江北岸大桥以东建立了台江汛新区,从当时的一份《台江汛新区与旧地联络平面图》上可以看出,已经规划了商业区、娱乐区、渔业区、货仓区等不同的功能空间[204]。

闽江下游航道由于久未整治,泥沙淤积,浅濑毕现,所有外海船舶的航行都只能以马尾罗星塔为终点,货物和旅客从罗星塔再换驳船或雇小船逆流而上至南台。在各方面的倡议下,福建省政府和闽海关合作,对闽江台江至马尾段航道进行了疏浚整治。1918年9月,各方代表在福州召开会议,10月7日通过了《修浚闽江组织法及其章程》。明确指出:“修浚闽江一举,先由福建省政府发起……以冀改良由罗星塔至南台之航行路线。”[205]从这份章程看,浚河局是由福建地方政府、地方商会、海关、领事团和外国商帮等各方面人士共同参与。参加签订章程的中方人员有福建水利局长、省政府委员陈培锟,福州总商会代表黄秉荣、卢清淇,福州商船总工会代表董昌昭、杨寿翔。但大权掌握在外国人操纵的海关手中。因工程进展不利,加上中国收回关税自主权的影响,1928年,福建省政府收回由各国领事、商团控制的董事会,修浚闽江工程总局收归中方管理,由黄翼云任局长,辞退外国人员。1928年省政府主席杨树庄兼该局董事会会长之职,1929年3月董事会正式解散[206]。1932年,修浚闽江工程总局改称福建省政府修浚闽江工程局。闽江修浚工程总局从海关操纵到海关退出,体现了地方政府控制力量的加强。1934年疏浚工程基本完工。1936年,驶入台江的海轮达到72艘次。闽江下游河道的改善减少了闽江下游的水患,对福州港的贸易和航运极为重要。

二、城市交通的改善

1.公路交通

与道路建设同步变迁的是交通工具。在新式马路建设以前,市内的交通工具主要是船,内河运输长期起着重要作用。据日本人调查,民国初年,“福州市街联络靠数十只渡船。交通工具多是轿子,数目颇多。南门外附近经过万寿桥渡口到南台的轿子往来频繁。万寿桥上5分钟内轿子往来50余顶”[207]。福州的公共交通几乎和道路的拓宽改建同时进行。1914年,当时任福建民政长的许世英开始筹办“延福泉汽车公司”。第1条马路福新街1916年竣工,次年进口3辆汽车的底盘和发动机,用银3,426元,在福州组装木结构车厢。1918年4月,福建督军李厚基等人发起成立首家公交企业——“官商合办福建延福泉汽车股份有限公司”,拥有3辆汽车,在福州市区水部至台江行驶。林惠亭等5人为董事,张遵旭为总经理。1920年,林惠亭、张遵旭等人重组官商合办延福泉公司,由张遵旭当董事长,省长公署科长高世广为总经理,从上海买来8辆旧汽车,拼装成4辆,再度营业。汽车营运路线为:南门兜——洋头口——南公园——台江汛[208]。“当地的投资者很快看到汽车的潜力,组成道路局的同样一群官员又组成汽车公司,它获得了在福州城内外汽车交通的垄断权”。延福汽车公司购买了美国生产的7辆公共汽车和6辆小汽车,设置了3条固定的公共汽车路线,有一个车库和陈列室,并获得了省政府的核准,在福州到延平和泉州之间建设公路和行驶汽车。美国领事在给国务院的报告里引用了城内一位传教士的一封信,信中写道:直到最近,道路是由一个准官方的公司控制的。这个局面现在已经打破了,任何个人都可以要求开办汽车公司,只要每月为每辆车支付75元的税。因此上星期人们冲到厦门购买福特汽车,他们花了1,250墨西哥元购买这些汽车。显然,福特汽车公司的卡车经久耐用,3名中国和1名美国的汽车进口商都倾向于接受只要汽车底盘的订单。中国人更喜欢在本地制造车身,这会节约一些产品费用和海运费用[209]。到1931年,在福州及其周边地区,有74辆小汽车,4辆卡车,26辆公共汽车和8辆摩托车在使用。在所有注册的车辆中,98%是美国制造的[210]。一位协和大学的美籍教师说:对于一个美国人来说,新的交通方式显而易见的优点之一是节约时间。从大桥到南门这段路程步行或坐轿子要40—45分钟;坐黄包车要20—30分钟,但乘坐公共汽车只要9分钟[211]。

20世纪30年代,随着福州马路建设的进展,交通事业又有发展。据调查,1930年,市内有商人组织的复兴公共汽车公司,有普通公共汽车14辆,轿车12部。另有汽车公司十余家,合计轿车60余辆,人力车500余部,马车20余架。普通车由南门开至大桥头,约20分钟来往一次,两方开车每10分钟一班,乘客颇多[212]。此后又相继成立民办的福峡汽车公司和官办的福马车务所。复兴汽车公司经营西门至大桥,西门至洪山桥,大桥至马尾3条线路;福峡汽车公司经营大桥至峡南,大桥至湾边2条线路;福马车务所经营鼓楼至洪山桥,鼓楼至马尾以及南门至鼓山游览班车。马尾是海军基地,又是福州外港,海军人员和商人在福马之间来往频繁,再加上途中的鼓山是游览胜地,因而汽车生意兴隆,旺季每月乘客超过4万人次[213]。

1927年,厦门华侨和当地人士集资创办民办全禾汽车公司。1929年与厦市汽车公司合并,改名为“民办厦禾汽车路股份有限公司”,简称厦禾汽车公司。经营厦门公共汽车及禾山区间通车,福、泉、同、溪各长途联运车客运及厦禾货运。此后一度分合[214]。经福建省汽车管理处派员办理,1935年1月全禾公司股东会议决定让予股权,移归厦禾公司接办,资本定额为25万元,实收20万元。行驶禾山及市内的客货车合计18辆。汽车所经过马路长约65.5公里,宽度2.4丈。每年本线客货运及联运客票营业收入约10万元左右。日均乘客约700人,票资收入约300余元。每月应缴纳专营费10%。公司全部职工84人,薪水最高额为100元,最低额为14元[215]。汽车也因而成为进口的一项重要商品。1925年到1936年,福州和厦门海关进口汽车1191辆,脚踏汽车32辆,脚踏车2797辆。最多的1年即1929年进口了382辆汽车,802辆脚踏车[216]。20世纪20年代后,在华侨及地方士绅的出资倡导下,闽南漳泉一带兴起了各城市间修建公路的高潮。1936年,从福州乘坐福厦联运快车(即长途汽车)到厦门,普通情形只需8小时可达[217]。

2.水上交通

福州和厦门都是港口城市,水运交通一向发达,近代轮船航运逐渐取代帆船航运,航运业一直保持着曲折而缓慢的发展。福州拥有得天独厚的航运条件,地理位置优越,内上溯闽江可连通闽北广大地区,外通东海,可达世界各著名港口城市,与沿海城市厦门、汕头、香港、青岛、天津、上海、大连都有航线。此外,航商经营的200吨左右小轮船川走福州沿海各地,如宁波、三都澳、涵江、泉州等地。台湾虽为日本占领,但闽台间仍有贸易人员往来,福州从台湾输入食糖、樟木、牛皮、煤,输出木材、纸张、笋和柴火。至于海外航线,则主要由日、英、美、德、挪威、荷兰、俄、法、葡萄牙等国外轮公司经营,其中有些外轮公司还同时开辟福州与沿海各地城市的航线。如设在南台的日商大阪商船株式会社在1905年前,就开设了福州到三都澳、香港、兴化等几条航线。后来又开设福州往上海、厦门等定期航线[218]。

厦门在鸦片战争前已是东南沿海的航运中心,在厦门海上贸易最繁盛的乾隆前期,港中“舳舻罗列,多至以万计”[219]。并已形成数条固定的沿海和远洋航线。但道光年间,随着厦门海上贸易的衰退,航运业也渐衰落。厦门开埠后,外国船只相继涌入,很快包揽了厦门与西方各国间的远洋航运,并参与了很大一部分厦门与中国其他沿海口岸间的航运。19世纪60年代后,轮船以其快速、安全的特点,迅速取代帆船,在航运中占优势地位。文学家林语堂的家乡在平和县坂仔村,幼时起就到厦门求学,以往“由村到厦门上学必须在江中行船3日,如今有汽船行驶,只需3小时”[220]。厦门在19世纪的最后10年,“在来往于乡村间的客运方面,小汽轮几乎完全取代了行走缓慢的本地民船”[221]。在贸易方面,轮船也显示它的优越性。据《厦门海关十年报告(1892—1901年)》载:“沿海民船贸易逐步减少,并慢慢地消亡。毫无疑问,这大多由于轮船公司提供了更好的便利。它不仅使商人的货物得以保险,而且使商人们可以安排他们的委托人按时成交。本口岸从事沿海贸易的民船总数,1892年为206艘,载重量为149,010担;而1901年为108艘,载重量为85,321担。”[222]“当轮船的数量和吨位都在增长时,帆船几乎消失了。”[223]英国、德国、丹麦、荷兰、美国、日本等外国船及轮船招商局参与经营厦门航运,从事厦门与福州、烟台、汕头等沿海口岸和纽约、台湾、香港以及海峡殖民地间的航运。英国籍轮船占着绝对优势[224]。甲午战争后日本的轮船公司地位迅速增长并与英国形成激烈竞争。还有许多帆船在沿海贸易和闽台贸易中继续发挥作用。“在技术熟练的勇敢的船员们的操纵下,福建帆船来往于沿海从事航运贸易,并越过海峡到台湾。”[225]各条航线的开辟和运营,促进了福州和厦门的港口客货运输,以及它们与国内外的经济交往。

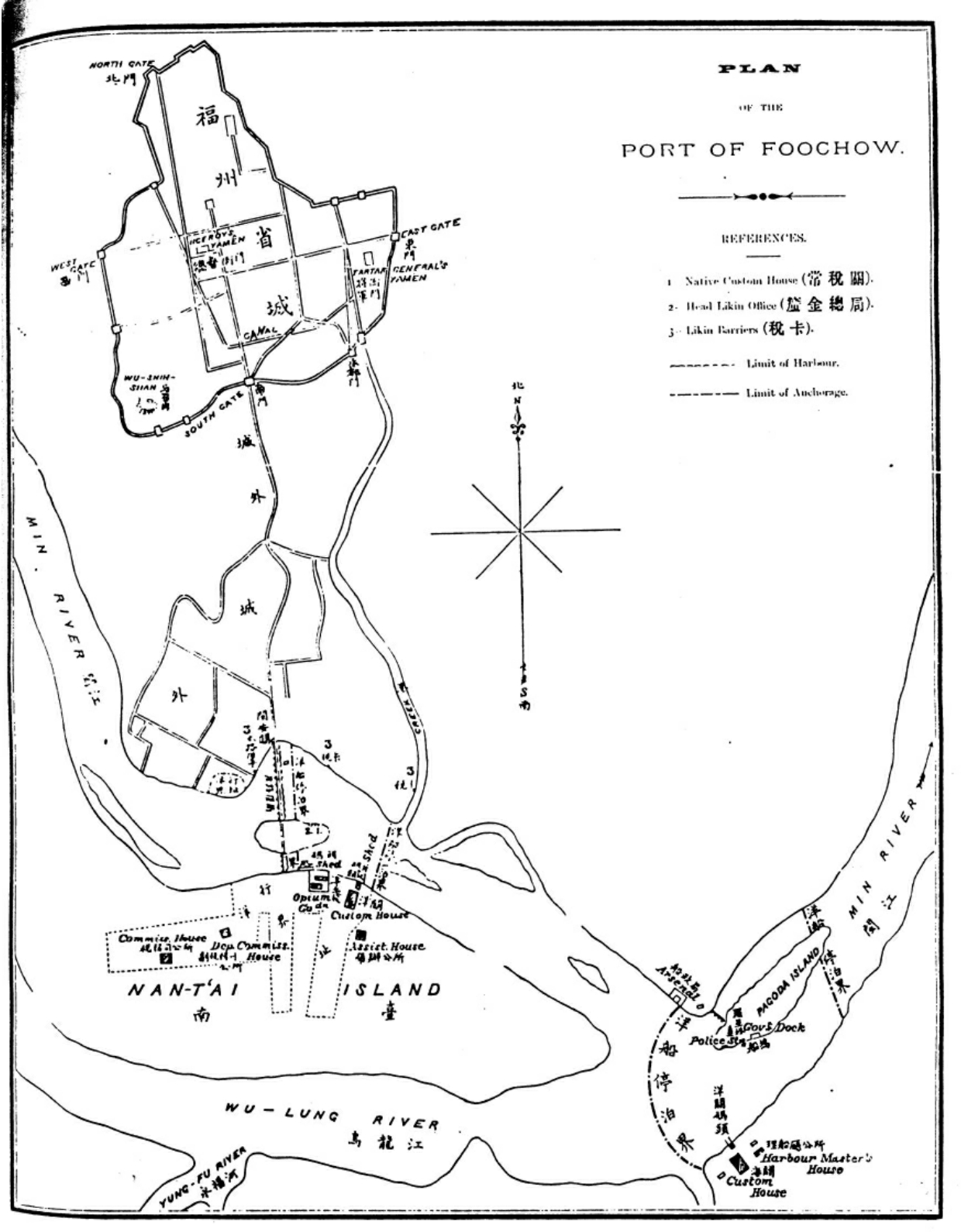

1891年福州港口图

资料来源:中国第二历史档案馆,中国海关总署办公室编:《中国旧海关史料(1859—1948)》(第152册),北京,京华出版社2001年,第418~419页。

3.铁路交通

1905年,在京闽籍官员发起组织商办福建铁路有限公司,并推举赋闲在福州老家的原内阁学士陈宝琛任总理。1905年,农工商部奏准陈宝琛等开办“商办福建铁路有限公司”,建设福建全省铁路。公司在厦门、福州、北京分设办事处,股份先招银600万元,每股银5元,于1907年注册[226]。但实际到位资本只有240多万元,其中东南亚各地的闽籍华侨170多万元。铁路公司最初计划在全省各府县大兴铁路,后来限于财力,将范围缩小为修筑3条铁路:一条沿着闽江从福州经马尾和青州到达琯头;一条从厦门到漳州,然后经泉州、兴化到福州;一条从漳州到潮州,与广东铁路相连接的分支[227]。但仍无法实施。最后仅选址在地势平坦、投资较少的九龙江下游先行兴建,取名漳厦铁路。1907年6月,漳厦铁路开始动工。到1911年底,铁路仅基本完成嵩屿至江东桥东侧一段全程28公里的轨道。轨道敷设单线,标准轨辐为4.85尺(约1.6米),沿途大小桥沟441米,桥梁5座。单单这段轨道和站房等附属设施,就花费工程费220万元,募集的股金几乎全被用光。嵩屿离厦门有海程3.5公里,从江东桥东侧过渡到西侧上陆后,距离漳州还有17.5公里旱路。旅客搭乘漳厦铁路火车,“必由船而车,复由车而船,需时既久,劳费繁多,反不如水路之利便。”铁路公司管理不善,人浮于事,年年亏损,负债累累。“铁路线并没有经过任何重要城镇,这种逆差便在预料之中。”[228]1914年由交通部接管后依然没有起色,经营断断续续。1930年漳州嵩屿间的公路告成,铁路停止营业。后来虽然几次试图恢复,都归于失败。

《漳厦铁路图说》对漳厦铁路失败的原因归纳了几条:一是受军事战乱影响,如南北军在嵩屿的战争,陈炯明占领漳州等;二是地理位置,铁路起始点是嵩屿到江东桥,既不接厦门,也不接漳州;三是枕木等材料耗费过大,经营不善。四是同一线路上公路汽车的竞争[229]。除此之外,很重要一个原因是,与投资公路、汽车相比,铁路耗资巨大,工程要求高,收益一时难以见到,很难吸引华侨资金。在海关报告里经常可以看到类似的憧憬话语:一旦铁路修到漳州这一内地主要的货物转运中心和生产中心,铁路的经营将很快能赢利。如果铁路伸延到安溪和龙岩州,那里据说蕴藏着大量的煤矿和其他矿藏[230]。如果这条线路延伸到龙岩四周的产煤区,人们便没有什么理由为公路的竞争担心了[231]。可惜,这是无法假设的。与沿海其他省份相比,福建铁路建设十分落后,这也是后来福州和厦门经济滞后于其他口岸城市的一大原因。

4.航空交通

1930年10月,中国航空公司经营的沪粤商业航线,由上海经温州、福州、厦门、汕头抵广州,福州是中途站之一,每周两次,运载货物、旅客和邮件,使用水上飞机。同年11月,在福州魁岐江畔建了一个水上飞机场[232]。1933年10月,中国国家航空公司开辟一条上海——广州的商业航线,途经温州、福州、厦门和汕头等地,运载货物、乘客和邮件。每星期有两班往返,南下飞行只需要一天,而北上飞行至少在季风季节需中途停下来过夜,一般是在福州停留过夜。1936年11月,与香港政府达成协议,允许该航线飞机享有在香港着陆的特权,因而得以与英国航空公司及泛美航空公司建立联系。该条航线业务于1937年8月中止[233]。

近百年交通工具的嬗变,汽车、轮船、飞机的出现,反映了时代的进步,尽管这种发展还有许多不尽如人意之处,但它毕竟在很大程度上促进了社会的交流和信息的传递。

三、城市公用事业的起步

城市道路的修筑,固然是城市走向现代化的基础,但电灯、自来水等公用事业的发展,同样是维持城市功能及市民生活质量所不可少的。

1.邮电

没有现代通讯的社会,是无法进入现代化行列的。传统社会时期,人们传递信息方式主要依靠官办的邮驿站、文报局和民办的民信局,以及私人传递等途径。近代后该领域发生了重大变化,福州和厦门的邮政、电讯事业获得发展。电报和电话的出现,极大地缩短了地域间的距离,加速了社会信息的传播。

1871年4月17日,丹麦大北电报公司在敷设香港至上海电报水线时,私自将水线引入厦门鼓浪屿洋楼,收发电报。1874年,经奏准,丹麦大北电报公司(The Great Northen Telegraph)铺设从福州南台到罗星塔的地下电报电缆,“沿着海岸的水下线路连接起了有外国租界的港口”[234]。1876年,该公司买回这条电报线,后铺设到长门,用以传递军政电报。同年还在福州马尾船政学堂附设中国第一所电报学堂[235]。1883年2月,官督商办的电报局开始架设苏浙闽粤电线,并决定将额定股本扩充至80万元。该线由苏州出发,经杭州、温州进入福建,连通福建福宁、福州、兴化、泉州、漳州各府城,再出省经潮州至广州;同时还架设了至厦门的支线。整条线路于1884年春夏之交竣工。1884年继设官督商办福州电报局等,又相继在浦城、建瓯、福州、涵江、泉州、厦门等处设立官督商办电报局。此后,又架设了浦城经南平、沙县、永安、龙岩至永定的电报线,北接浙江衢州、江西上饶,南连广东梅县。该线还有南平经水口至福州,龙岩至龙溪,以及永定经上杭至汀州的支线[236]。这样,甲午战争前全省就建立了电报网络。1884年,福州与川石岛之间的陆线由英国大东电报公司经营,与其沪洪水线相接。1931年,由中国电报管理局接管。到1915年,福州始设无线电报。由交通部在福州汤门设长波无线电台,收发船舶电报。“据说白天可以收发650公里以内的电讯,晚上扩大为1,300公里。”[237]1928年全国建设委员会在福州南台十四桥和厦门水仙宫设短波无线电台,可与上海、澳门、香港等城市沟通电报通信[238]。福州电报管理局于1934年并入福建电报局,陆续开通广州、南京、天津、厦门等地无线电路[239]。1912—1921年,业务量增加了30%[240]。1933年,中国电报公司铺设了一条穿越内港,联结厦门和鼓浪屿两端的新海底电缆,该电缆因实现了厦、鼓电讯联系而引人注目[241]。

1897年,德商禅臣洋行在福州仓前山程埔头装置专供领事馆和洋行使用的电话总机,这是福建最早的市内电话[242]。1912年刘崇伟等人创办“福建电话股份有限公司”。1928年该公司有磁石式电话交换机3处1,500门,实装电话机800多部。鉴于旧式电话以人工接线不甚灵敏,易出差错等情况,公司向上海美国自动电话公司购买新机。1930年元旦起,福州全部改用自动式电话,1933年用户最多时达到1,040户[243]。客户主要是机关事业单位、商店企业以及私宅。在厦门,1908年,林尔嘉创办了厦门电话公司,资本2万元。1914年被火烧后再添股2万元。1921年由归侨黄奕住收购,资本增至30万元,并改磁石式为供电式,成立了商办厦门电话股份有限公司,由黄奕住独资经营。1922年8月,黄奕住又向日商川北公司收买鼓浪屿电话公司[244]。设备开始从日本采购而来,安装381架电话。1922年后用新的美国设备更新部分系统,敷设厦门至鼓浪屿海底电缆,有600多部电话[245]。1924年1月实现厦鼓通话。1930年,继续在厦门郊区禾山创设禾山公司,并完成漳厦长途电话工程。翌年又在漳州成立通敏电话公司。同时在海沧、石码、海澄、浮宫、南靖等地设立交换所,初步建成厦门与邻近地区的长途电话通讯网络,资本也递增至100万元。1921年厦门用户1,470家,鼓浪屿310家,禾山50家,共1,830号,全年收入20万元。1936年已有用户2,400家,电话机达3,000多部。公司拥有技术人员11人,话务员77人,业务员14人,其他员工36人。每月盈利1万余元[246]。无线电台的设立迟于电话。1928年,建设委员会在厦门设立了商业无线电台。但次年控制权移交交通部。和厦门建立无线电通讯联系的城市有汕头、福州、上海、香港和马尼拉,业务稳步上升[247]。《厦门海关十年报告(1932—1941年)》载:厦门的电话业务仍保持兴旺景象,长途电话也很普及。1935年5月,建立了福建和厦门间的电讯联系,途经兴化和泉州[248]。厦门领事报告说:“厦门的电话系统再次证明,本地在基础设施上的投资是依靠南洋返回的有钱的中国人。”[249]另据统计,1936年,厦门电话线路114.4公里,用户计1,940户;福州线路84公里,用户983户[250]。

电报、电话的应用标志着信息传递方式的改变,对普通民众来说,近代邮政对生活的改善作用更为直接。1844年8月29日,香港英国邮局擅自在厦门、福州设立“香港邮政分局”[251]。1866年,总理衙门内设立邮传部。海关总税务司赫德很早就企图控制中国邮政权,奏请清政府批准他在各埠创办邮政总局。1896年4月,总理衙门批准邮政暂由海关兼办,统归总税务司督理[252]。1897年2月,在福州泛船浦海关内设立新式的邮政总局,由海关兼营,邮务司由海关洋人税务司兼任。1899年10月在城内南街始设分局,不久全省各地都设立了邮政局。清政府于1906年设立邮传部后,决定接管邮政,到1911年邮政才与海关分立,但邮政仍被外人控制。在福州,英、法、德、日等国都在仓前山自设“客邮”。邮政扩展速度很快,邮政局的业务大量增加,1898年福州有209,208件,1901年增加到391,427件。1898年以后邮政业务增加了87%[253]。1904年,已有18个邮政所(上年只有5个)和20个内地支所(比1903年多一倍)。1906年4月1日起,在福州开办特快专递业务,进展良好。1912—1921年,福建邮递线路已从7,349里发展到2万多里,邮件也从268.4万件增至1,061.2万件,信汇从20.7万元增至173.7万元,大邮政机构从341个增至427个,小机构从66个增至673个。1921年10月,邮政局开办了储蓄银行,吸收个人和团体存款,还办理小额储蓄,把5分和10分的储蓄邮票卖给储户,贴在特制的储蓄卡片上,贴满1元,邮政局把卡片收进作为现金1元存款,民众踊跃参加。到1920年12月底,仅福州地区即存入4,366.41元,储户81户。到1921年12月31日,存款增至473户,存款金额达45,005.63元[254]。福州邮政业务进展迅速。1922年,福州收发邮件共计940万件,1931年则增为1,770万件[255]。现代邮政事业也利用传统的信件传递网络和方式。《闽海关十年报告(1892—1901年)》载:本地已登记的邮政局代办所包括文报局、协泰昌、郑泰昌、正大、全泰福等19家。文报局是半官办性质,由中国招商局的代理人办理。协泰昌和郑泰昌主要收集发往福建内地的信件。往内地投信人不是信行的固定工人,除了信行预付的邮资和投递费以外,他们没有固定的工资和其他报酬。一般说来,收信和发信的时间都不固定,把信件发往不重要地点要等待机会,或者要等到信件多时才送。其他信行是普通的轮船信局,很少进行内地业务,只是简单地收集送往邮政局的信件和投送邮政局送来的信件。他们的收入是从寄去外地的信件中收取部分邮资,和从投递本地的信件中收取部分投递费。它们收发上海、天津、宁波、北京、汉口、厦门、汕头和广东的小包裹[256]。

在厦门,邮政局获得了普遍的欢迎。“它比信局的优越之处在于:有规则的便宜的费用表、汇款制度、贵重包裹邮寄的便利和准时。当这些长处愈来愈广泛地被认识时,当地居民的惠顾将会大大增加”。1898年经由厦门地区邮局传送的信件为222,236件,1901年为275,846件。汇票交易业务也出现大的增长。1898年,开出和承兑的汇票价值7,801元,1901年上升到35,891元。1898年,厦门邮局经手的来往物品为278,986件,1901年增加到349,926件[257]。1905年底,由厦门总局控制的邮政机构数量已增至85处,包括9个分局和内地机构,74个内地代办处,全部工作人员为212人,行邮路程全长为1200英里。所有这些邮政机构都具有邮政汇票机构的职能。到1911年,邮政机构增加到227处,工作人员374名,行邮路程达2,000英里。到1911年为止的最后6年里,邮寄量增加了6倍,接收的邮件也增加了3倍。1909年引进了快件制度。1911年处理的信件数量是1909年的6倍。“简言之,邮局开辟了包括大约半个福建省的一大片土地,并使之与帝国的其他地区及其外国建立了通信联系。邮政业务的增长表明了邮局满足需求的程度。”[258]

在邮政事业中,值得注意的是民信局这一银信机构。它是传统企业适应现代变化的一个很好例证[259]。到了19世纪70年代,随着侨汇数量日增,民信局应运而生。1877年,厦门出现了第一家民信局——黄日兴信局。该信局为永春归侨黄日兴所创办。其后有龙海人于1880年开办的天一信局。到19世纪80年代末,厦门已有8家民信局。专门从事厦门与海峡殖民地、马尼拉、西贡、泰国及其他国外口岸间的银信收送业务。进入20世纪20年代,由于侨汇数量猛增,民信局也借此获得大发展,1931年达196家。1938年厦门沦陷后,厦门侨汇大减,民信局数量大幅度下降。抗战胜利后随着侨汇数量回升,民信局才又增加到90余家[260]。

电话、电报、邮政等现代通讯工具的发展极大地改变了城市居民的交往状况,使他们与以往居民的社会活动空间迥然相异。人们交往空间和交往频率迅速扩大,也促进了本地与外界信息的交流传递。

2.电灯

清代,官家商户将灯笼悬挂于门前,以供夜间道路照明。鸦片战争后,煤油从西方大量输入,城区主要街巷的十字路口出现以煤油为燃料的四方形玻璃灯,吊装在5—9尺高的木杆上。闽侯城议事会第一次会议上,就有议员提出:“每10家燃灯一盏,着各段之巡士谨守之。路灯之设不特便行人,亦以察奸宄也。”[261]但煤油灯灯光暗淡,遇到风雨又极不稳定,人们在夜间行走深感不便。随着城区交通的发达和商业的兴盛,照明问题引起人们的重视。

如本章第二节所述,1911年刘崇伟等承接改组成立“福州电气股份有限公司”,从此福州道路照明用上了电灯,私人住宅以及店铺用电灯者日渐增多。福州电气公司很快发展为福州最大的民营企业。1911年,厦门绅商陈祖琛、陈耀煌父子邀集华侨富商黄世金、买办叶鸿翔等一批地方富绅巨贾,发起创办了“厦门电灯电力股份有限公司”,1915年投产发电。其后公司不断发展,供电范围也从市内扩大到郊区。

3.自来水

电灯经营利润高,容易吸引私人投资。自来水虽然是民生所需,但福州位于闽江下游,水网四布,河道纵横交错,市民长期以来饮用闽江水、井水甚至内河水,对自来水的需求还不是那么强烈。而城市生活污水和雨水也都就近排入池塘、河道或直接排入闽江,加上气候潮湿,极易遭受病菌感染,经常爆发鼠疫、天花、霍乱。《福建省事情》载:“闽江河水经过检验,靠近居民的地方,不洁物多,如有机物,恶硝酸等。外国人居住的仓前山,多墓地,水质好,但亚硝酸有机物、石灰苦土等含量高,井水水质硬。”[262]居民饮水多取给于江河,城区则取给于水井。“水井消毒可按户行之,而河水浑浊无法清源。每届夏秋均含有霍乱、伤寒及痢疾之传染病原菌。传播疾病,在所多有。”[263]因此必须对内河及沟渠排污系统加以清理和改造,并且建设卫生的供水系统。然而没有私人愿意经营自来水这样投资大而利润不高的公用事业,只能依靠政府的介入。

由于涉及工程技术及资金等大量复杂的问题,福州自来水工程进展缓慢。只有教会在仓山自办的简易自来水厂,供给教堂、美国领事馆、乐群楼、英华书院、华南女子学院、神学院及外籍人员住宅等。1921年,一家美国工程公司亚洲发展公司(the Asia Development Company)的代表提出福州的自来水厂计划。该公司希望吸收本地的资本家投资这项工程,并和经营福州电气公司的刘氏家族商谈。然而10年以后,福州还是没有自来水[264]。许显时任福建建设厅厅长之初,“即极注意福州市自来水事业”。建设厅在洪山桥等处设测量处,还派来建设厅实习的福建地方行政人员甲种养成所建设组学员10人调查“福州市各街巷用水之人数与各处井河水之情形,以为计划各分水营之标准”[265]。1930年,经过化验,决定采用闽江洪山桥以北到文山乡之间为水源起点。但因局势动荡,经费无着,没有实行[266]。1933年,省政府官员提议筹集当地资金,发行债券,建立一个建设自来水厂的基金。但是工程没有进行,“因为当地中国投资者们担心福建省不稳定的政治局势。谣言在流传,厦门和福建其他地方的有钱人不愿意在那个时候借钱给政府”[267]。1935年福建省建设厅组建“省会自来水筹备处”,委托日本三菱商株式会社设计,厂址在龙潭角[268]。所有工程及材料均由日商承揽,开工后不久,因抗战开始而中止。1946年1月,由林弥钜、刘洪业、蔡友兰等本地商界巨头,林君扬、陈培锟、邱汉平、丁超五等政界要员,联合发起组织自来水委员会,动员华侨巨商胡文虎和台湾商人投资,但没有办成[269]。抗战胜利后,福州市政府与联总及行总驻榕办事处商量,洽拨最新式滤清消毒抽水机7座,在南门、小桥、舍人庙、台江第一码头、南公园、恒昌埕及总管庙等分设7个饮水供应站。每站均有抽水机、沉淀池、过滤器等设备。每站每小时可产生清水1,000加仑,每日供水量最低可达2,500市担,7站总计17,500市担,可供8万余人之饮用,“对于公共卫生之成效实大”[270]。福州在民国后期还是办成了小型的供水系统。

福州毕竟还有闽江水环绕,城内打井深不盈丈。而厦门是个海岛,井水不好打,水质也不好。长期以来,用水主要靠内地水船输送,因而水价昂贵。此外,装水设备简陋,水质污浊不堪,极不卫生,每年春夏之交容易引发传染病。厦门对自来水的需要比福州更为急迫,因而自来水工程开始很早。1917年商界开始酝酿办自来水。归侨黄奕住、黄庆元联合本地绅商,发起创办厦门自来水股份有限公司。经向英、荷、德、美、日等国商人招标,交给德国西门子公司承包全部工程。1924年成立自来水公司,筹集股本200万元,侨资占72.86%。抗战前每年可盈余10余万元[271]。并向农商部注册为“商办厦门自来水公司”。1926年开始送水,1927年工程全部竣工,花费约92万元,当时有远东一等水厂之称。共建290万加仑蓄水池1座、日滤水255加仑的滤水池3座、100万加仑清水池1座、化验室1座,修理厂1所,安装洗沙机1架、瑞士造臭氧灭毒机1部、送水铁管及用户水管、消防设备等。自来水质量很高,各国轮船纷纷来厦门装水,仅此项收入每年即达30万元。基建工程竣工后,公司续招股本50万元,以其中40万元在水仙路盖起办公大楼。1929年以后,应租界工部局要求,公司把供水范围扩展至鼓浪屿,并再次增加股本,至1932年已招足200万元。因经济效益良好,累经扩建后,公司固定资产增至242万元,溢出股本21%[272]。1934年4月实业部发给设字第701号执照。营业事务所设在厦门水仙宫,蓄水池设在厦门禾山上里,沙滤池及清水池设在厦门禾山赤岭,分水池设在鼓浪屿。公司业务不断发展。1927年用户有1,300户,用水38,098,000加仑; 1933年达2,188户,用水189,829,000加仑[273]。每日消耗水量712,320加仑。水管总长度87,111英尺,资本2,000,000银元。而1933年全国有自来水的省份只有江苏、浙江、福建、广东、云南、湖北、河北、辽宁、吉林、南京、上海、北平、青岛等[274]。“厦门自来水公司以令人满意的管理,上乘的服务,满足了厦门、鼓浪屿以及港口船只的需求。”[275]鼓浪屿的部分水管至今还在使用。

四、公园的建立和环境绿化

城市建设还包括市民的公共空间及公共娱乐场所,如公园、草地、运动场、戏院、游艺场等,以创造良好的环境,丰富市民的文化生活。因此,设立城市公园成为各地市政工程的一项重要内容。由于兴建公园需要较大的经费支出,所以各地在开办公园时一般采取两种途径,一是拨地新建,二是扩大和改建原有的公园,包括一些在民间已有盛誉的名胜古迹,以降低成本。前者可以厦门中山公园为代表,后者可以福州的西湖公园和南公园为代表。

福州西湖历史悠久。到清代道光年间,年久失修。1914年春,“省绅集议浚湖,以沈瑜庆领衔,签请财政部、巡按使、盐运使,准拨地方寄存盐署仓谷帑款,以充浚湖经费”。当时刚好遇上中央令各省设立水利局。福建巡按使许世英以林则徐的后人林炳章为省水利局总理,负责浚湖[276]。经过200多天完工。全湖宽广35,900丈,出土14,300余立方米,治闸增梁,修复旧堤。并增设景点,复建宛在堂、澄澜阁、桂斋、荷亭,重修开化寺。园成以后,“游人如鲫,平桥卧波,横栏凝霭,湖光万顷,云影一天”[277]。许世英题“击揖”二字,竖刻石碑于飞虹桥东侧。福州西湖成为全省第一个公园,供市民游览休憩使用。“很多人进去游玩,特别是在夏季。湖里游艇很多,悬挂着灯笼,往来游荡。在几座房屋内,陈列着本省的工业产品,是一处值得玩赏的地方。”[278]1920年后,增建紫薇厅、万字亭、李铁拐喷水池、八阵图、大梦山亭和春声花圃等景点。当时游人均从西门湖头街出入,此后又修筑柳堤桥,使西湖增添了一处出入城区的便捷通道。公园的大门也改向通湖路。1929年,闽侯县长欧阳英联合省建设厅厅长丁超五、民政厅厅长郑宝菁、教育厅厅长程时煃以及陈培锟、林知渊等官员和地方人士,决定再对西湖加以整治。由曾留学日本帝国大学获得工学学位的市工务局局长林恩溥负责工程。工程后西湖面貌一新。并借鉴北平中山公园董事会的经验,成立了西湖公园董事会[279],制定了《西湖公园董事会管理公务规则》、《西湖公园游览规则》等,加强对西湖的日常管理。西湖还是端午和中秋赛龙舟、赏月等民俗活动的重要场所,“每年端午,西湖总是人多如鲫,挤得寸步难移”[280]。时人评论说:西湖公园风景宜人,点缀颇幽雅,彷吾浙西湖之景致,故有小西湖之名称。与南公园较远胜多矣[281]。

福州之西湖公园

资料来源:陈文涛编:《福建近代民生地理志》,福州远东印书局,1929年。

公园不仅供市民游览,还成为市民社会活动的重要公共场所。1927年1月福州各界欢送北伐军出发大会就在西湖公园内的紫薇厅召开。特别是抗战后,国家政权加强建构民众的国家认同和民族意识,支持抗战。1938年3月12日,福州各界召开孙中山逝世13周年纪念大会。上午8时省党部召集省会各机关学校团体代表在党部大礼堂举行纪念大会,下午2时在西湖公园紫薇厅举行种树大会[282]。五一节在西湖举行水上化装游行。一些公职人员的追悼会也借助西湖公园的开化寺等进行。

厦门的中山公园是一个完全新建的公园。1927年秋厦门堤工处筹划辟建公园。园址选择在魁星河边土地,又并入了原道尹公署的园地,园内除林木绿地外,还设计了运动场、戏园、游艺场、动物园。1931年此园建成,取名为“中山公园”,“为厦门市容增光不少”,并有“华南第一之誉”。公园面积计1,436,705平方英尺,需费80余万元,“规模可谓宏壮矣”[283]。从这一个案可以看出当时公园建设的一些特点。

中山公园是由政府和海军划地、设计、投资、兴建的。1926年,厦门设堤工办事处,委任周醒南为顾问(1925年周为厦门市政督办公所会办)。漳厦海军警备司令林国赓(1927年任厦门市政督办)委周醒南筹辟公园。周曾出省考察,赴各大城市参观访问,最后决定模仿北京农事实验场结构设立公园。他几次踏勘园址,最终选定魁星河一带。但此地水景虽好,山景独缺,于是将前清道尹公署内花园的崎山划拨过来,并入园址。为了纪念孙中山先生倡导“天下为公”的精神,将此园定名为“中山公园”。次年秋即着手兴建园址四周马路,并整理园址地坪。一面设计、一面施工,延续到1931年,因经费所限而终止。公园的布局基本上是因地制宜,根据公园所处的地形特点来兴建。园址位于厦门市的东北隅,东联蓼花溪、妙释寺,西抱魁星河至草埔尾,南临靖山麓接道尹署,东西广约320公尺,南北长约650公尺,面积达1,355公亩。有天然山水之胜,崎山屹立园之西南,荷庵、盐草、魁星诸河萦绕西北,溪沙、蓼花两溪分贯来自园东。四周绿草如茵,青柏林立。

公园集运动场、游艺场、公共广场于一体,其建筑也是中西合璧,体现出中西文化的相互融合。进大门约百步,正中建纪念碑,碑后筑运动场,有跑道、足球场、司令台、音乐亭,场地广大,可容万人露天集会,场边培植树木,阴翳凉爽。场尽头建司令台。蓼花溪之源从台后贯穿魁星河,河源分为二,中架晓春桥。桥南河心建琵琶洲,洲南建水榭,三面临水,与琵琶洲并列,为三开间平房,清雅美观,设茶社于此,对河品茗,雅趣风生。整个公园分为南部、中部和北部三个部分。山为南部主景,水为中部主景。北部有凤凰山、荷庵河,山水兼备。游艺场设在中部,四周以碧绿栏杆墙。正门面对拱桥,过桥为蓼花溪北岸,与盐草河南岸间有一段场地,四面环水,亭院罗列,酒家、茶社、照相馆丛集。中部还有华表、孙中山纪念碑,宽广的苗圃,精致的假山喷水池等。喷水池的西南面是公园的西门,门为中国式牌楼,高约4丈。北部主要有古刹、动物场、花圃、通俗教育社、建筑社等。原计划在北部山麓建仰文楼博物院、陈列厅等楼房和孙中山铜像,并筑一座160尺长的彩虹桥,以通北岸直达公园北门,但后来因故未成。公园的北门仿照法国凯旋门,而此门之上的门楼则为中式风格,可谓中西合璧[284]。园内设通俗教育社和民众教育馆。华表顶上安国徽,台四面嵌大理石,高55尺,石记“国民革命史略”,表中镌“总理遗训”[285]。反映了公园同时有对民众的教化作用。接着,厦门建成虎溪公园。时人评说:中山公园多为人工妆饰,建筑伟大,美丽异常。虎溪公园丰系天然,依山面海,稍加人工点缀[286]。正如《厦门海关十年报告(1932—1941年)》所言:新建的公共花园和公园备受称赞,这些公共设施对厦门人民的健康极其有益[287]。

福建规模最大的公园是福州西湖公园和厦门中山公园。此外福州还有城南公园、中山公园,规模均不大。1934年4月,在福州解藩路(俗称布司埕)创办福建省立科学馆,不久,科学馆的生物学部附设动物园,动物景点共分24处。珍稀动物有84种,229只,大多是省立科学馆从南洋等地重金收购来的。据统计,自1934年5月至1935年2月,平均每月参观人数达2万多次,总人数达20余万人次[288]。漳州、泉州、兴化、龙岩、永安、南平以及闽南一些较为发达的市镇均建有公园。这样,由市政当局提倡、组织、规划、设计、兴建的近代城市公园,结合中西文化的特色,成为一种新兴的城市公共空间形式,也是社会时尚的载体,对城市的社会生活产生了重要的影响。

另外,城市绿化事业也有进步。福州有榕城之称,宋代郡守张伯玉提倡大规模种植榕树,此后出现“绿荫满城,暑不张盖”的景象。明清以来,人们常在寺前庙后,山涧河畔,桥边路旁种植榕树,形成独特的城市风貌。大规模种植榕树除了遮阳避暑,改善城市小气候外,榕树发达的根系,繁茂的枝叶,还可以抵御台风侵袭,保持水土。闽海关报告里也有政府在新开的路旁种植树木的记载。1946年,省农业改进处会同市府建设科设立南门兜、鼓楼前、肃威路等处的街心花坛,在鼓西路、通湖路等道路种植行道树。市府训令由警察局与当地居民加以养护[289]。厦门的绿化事业发展更快。1936年厦门市征工造林,在醉仙岩山峰植相思树65,000株,马尾松11,000株,共76,000株,占地450市亩。在虎园路等处公路种植凤凰木、缅甸合欢等共416株,长1.2公里[290]。抗战前夕,台湾总督府派了几位技师到福建考察农林情况,他们注意到厦门市区的绿化以及树种的选择:“由厦门鼓浪屿登陆,登日光岩而鼓浪屿树木繁茂。至于厦门市,似因商业区域之关系,树木比较鼓浪屿稀少。中山公园落叶阔叶树甚多,树叶皆已凋落,宜杂以常绿阔叶树。然而一面最使吾人深羡者,即是各家庭以及官衙商店等栽种花草,此予生活上给予一种之快感并增设工作之效率。……现在厦门市在路旁种植树木,似多系种植桉树,成绩颇佳。而此树树干甚高,故至其生长达至某种程度时,当使其树枝展大。因道路阔约10公尺或15公尺,故此由路旁栽种树木之效果及由街市之美观上均甚优美。厦门以及各地之路旁树木多种合欢类,冬季落叶后,果实留于树上,被风吹动,台湾已停止种植。”[291]

民国时期福州城市建设不无成效。1925年,女作家庐隐在福州生活了一段时间。在她笔下的福州城是个拥挤不堪的地方:“街道是只容得一轮汽车走过的那样狭,屋子是一堵连一堵排比着,天空且好比一块四方的豆腐般呆板而沉闷。”[292]1936年,文学家郁达夫时隔10年后来到福州,在他眼里,“福州的情形大不同了,从前是只能从马尾坐小火轮去南台的一段路程,现在竟沿闽江东岸筑起了一条坦坦的汽车大道”。到了南台,“样子更不同了,从前那些坍败的木头房屋,都变成了钢骨水泥的高楼;马路纵横,白牌子黑牌子的汽车也穿梭似的在鸣警笛。那一条驾在闽江江上的长桥——万寿桥——拆去了环洞,改成了平面,仓前山上住着的中外豪绅,都可以从门口直登汽车,直上城里去了。十年的岁月,在这里总算也留下了成绩”[293]。1937年的《福建省概况》也称:“在昔福州道路迂回曲折,沟渠淤塞不通,厦门甚至被外人诋为世界唯一污秽之商埠,毫无市政可言。……时至今日,福州已耳目一新,而厦门则更一跃而具有新兴都市之模型矣。”[294]

我们可以把福州和厦门作一比较。福州是省会,由于有官方倡导,城市建设起步较早,但由于政府财政困难,资金不足,在成效方面要落后于厦门。城市建设主要是修建新路,拓宽道路,盖房屋比较少,房地产市场狭小。1936年建成的协和医院的4层高的红砖楼房在城内就是鹤立鸡群了。福州城基本上保持了古城风貌,近代建筑很少。另外,福州是个历史悠久的老城,保留了传统的城市格局。“在中国城市建设公路是一项令人畏惧的工程,因为市内的施工环境很糟。现存的街道很狭窄,通常只能让轿子通过。房子一座紧连一座,很少留下公共空间。福州和宁波在城市等级中是大的和高等级的城市,它们展现了中国传统的城内的格子形式,因此扩大街道至少要遵循已经存在的格局。”[295]福州要在原来的结构局限中动工,自然是缩手缩脚。所以福州新道路修筑,公共汽车的行驶都是先从城外开始的。《闽海关报告(1912—1921年)》载:有几辆汽车和两辆公共汽车在新马路上奔驰,但最远只到南门兜,因为城里路窄人多,不准进去[296]。厦门是以新兴的商业大埠面世,大规模城市建设始于20世纪20年代,厦门地方人士林尔嘉、黄奕住等人发起,海外华侨的投资发挥了重要作用。城市建设包括新辟马路、修筑堤岸、填河造地和建筑新式楼房等,展现了一个崭新的现代化都市。福州道路建设虽然起步早,但起点低,福州第一条马路福新街还是碎石路,道路质量差,极易损坏。1949年,福州市普通道路长66.4公里,高级道路长22.8公里。厦门市普通道路长3.5公里,高级道路长40.9公里[297]。福州城市范围比厦门大得多,所以普通道路长,但厦门高级道路几乎是福州的两倍,可见厦门建设的成效远远好于福州。

在近代中国沿海城市建设中,有的由外国人策划兴建的,如北方的港口城市青岛和大连;有的由外人作局部规划建设,如上海、天津、汉口的租界;有的完全由国人策划并建设,如南京。厦门的鼓浪屿是外国人一手策划兴建的,厦门市区则是地方士绅、华侨以及政府共同参与设计、筹资、施工的。华侨的资金在厦门城市改造和建设中发挥了极其重要的作用,但到20世纪30年代世界经济危机后,厦门城市建设基本停顿。而福州城市建设大部分依靠政府力量,几乎没有外国资本和华侨资本的投入,并且一直延续下来。倡议和组织者都是政府官员,如许世英和许显时等。“福州道路管理局领袖是先前的省官员,执行福州城所有道路的建设。”[298]福州市政之机关仅有市公安局及工务局,“其余市政重要机关均未组设,闻限于经济未充之故”[299]。1934年的《福建省政府工作报告》就指出:故欲改良此种古典式之都市,以适应现代生活之需要,自非重新建设不为功。自国民政府成立以来厉行建设,首先拆毁城垣,开辟道路,整理公园[300]。修建城市道路、建立码头、扩展台江新区、疏浚闽江航道、重修西湖公园等都是由政府决策、计划和施行的。而城市公共汽车公司也有官方背景。自来水等公用事业也采用官办的形式。于山南麓的南较场改为“福州公共体育场”,它和西湖公园成为各种政治社会活动的公共空间。在城市经历重大转变过程中,国家权力也逐渐渗透进基层地方社会。和其他城市不同,福州的士绅与政府多采取合作的态度,没有发生激烈的对立和冲突事件。虽然二者都是五口通商口岸之一,但城市建设的主导者并不一致,体现了两个城市不同的特性。近代以前,城市建设基本上是地方官员独揽。到民国时期,无论是福州、厦门还是别的城市,参与阶层更为广泛,包括官员、士绅、商人、华侨以及普通市民等。

本章小结

民国建立后,与晚清相比,在政体、经济、文化和社会上,都有了不容忽视的变革。这种变革也体现在福建城市社会的发展上。城市功能进一步扩大,城市的现代化曲折进行。抗战前的二三十年代,福建城市进入近百年来的较佳状态。城市的外贸、商业、金融、工业、市政建设等都进入黄金时期,市政建设是这一时期的亮点,因此在民国前期,展现在我们面前的是一条城市社会、经济发展的向上曲线。

【注释】

[1]林开明主编:《福建航运史·古近代部分》,北京,人民交通出版社,1994年,第355页。

[2]福建省政府秘书处统计室编:《福建历年对外贸易统计》,福建省政府秘书处公报室发行,1935年3月,第7~8页。

[3]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,福州远东印书局,1929年,第40页。

[4]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),1937年,第793页。

[5]福建省政府秘书处统计室编:《福建历年对外贸易统计》,第25~31页。

[6]林仁川:《福建对外贸易与海关史》,厦门,鹭江出版社,1991年,第295~296页。

[7]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),1937年,第949~961页。

[8]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),第845~869页。

[9]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),第26页。

[10]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,第38~42页。

[11]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,1933年,第157页。

[12]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,第171~177页。

[13]Lacey,Walter N.,Road Improvements at Foochow,China.,Journal of Geography,19(1920:Jan/Dec).P.348.

[14]吴雅纯辑:《厦门大观》,厦门新绿书店,1947年2月,第24页。

[15]雷麦著,蒋学楷等译:《外人在华投资》,北京,商务印书馆,1959年,第140页。

[16]郑林宽:《福建华侨汇款》,福建省秘书处统计室印行,1940年,第108页。

[17]戴一峰:《厦门与中国近代化》,载《东南沿海城市与中国近代化》,张仲礼主编,上海,上海人民出版社,1996年,第195页。

[18]厦门市粮食局《厦门粮食志》编纂委员会:《厦门粮食志》,厦门,鹭江出版社,1989年,第59页。

[19]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,第157页。

[20]陈衍纂,欧阳英修:《闽侯县志》,1933年刊本,第3页;上海,上海书店出版社,2000年影印,第558页。

[21]Rew.Justus Doolittle,Social Life of The Chinese,New York:Harper&Brothers,1895.Reprinted in Singapore:Grahm Brash,1986.P.59.

[22][意]马可波罗(Marco Polo)著,冯承钧译,党宝海新注:《马可波罗行纪》,石家庄:河北人民出版社1999年,第554页。

[23]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,第157页。

[24][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),东亚同文会发行,大正九年(1920年),第950~951页。

[25]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·商业志》,北京,中国社会科学出版社,1999年,第15页。

[26]福建省会公安局:《福建省会户口统计(民国二三年)》,福建省省会公安局编,1934年12月。

[27][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第57页。

[28]茅乐楠编:《新兴的厦门》,厦门棋轩巷萃经堂印务公司印刷,1934年8月,第16~17页。

[29]吕天宾编:《天仙旅社特刊》,天仙旅社发行,1937年1月1日,“厦门指南篇”,第39页。

[30]张镇世、叶更新、杨纪波、洪卜仁:《“公共租界”鼓浪屿(1903—1941年)》,载《厦门的租界》(《厦门文史资料》第16辑),厦门市政协文史资料委员会编,厦门,鹭江出版社,1990年,第41页。

[31]张遵旭:《福州及厦门》,1916年,第53~54页。

[32][日]日本外务省通商局监理:《福建省事情》,大正十年(1921年),第3页。

[33][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第63~64页。

[34]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第369页。

[35]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第406页。

[36]建宁商务分会:《建宁府物产产销情形》,载《商务官报》,北京农工商部署内商务官报局,光绪三十四年六月初五日,戌申第十四期,第17页,台北:“国立故宫博物院”,1982年元月影印,第276页。

[37]张果为、杜俊东:《福建历年对外贸易概况》,载《福建经济研究》(下册),福建省政府秘书处统计室编印,1940年。

[38]厦门华侨志编委会:《厦门华侨志》,厦门,鹭江出版社,1991年,第160~163页。

[39]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,第158页。

[40]《厦门粮食志》厦门市粮食局:《厦门粮食志》编纂委员会,厦门,鹭江出版社,1989年,第59页。

[41][日]日本外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,第4~5页。

[42]吴香谷:《厦门工人》,载《厦门指南》第十篇,苏警予、陈佩真、谢云声等编,1931年,第89~93页。

[43][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第956、994页。

[44]郑宗楷等编:《福州便览》,1933年,第115页。

[45][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第59页。

[46]林传甲总纂:《大中华福建省地理志》,1919年,第155页。

[47]林东山:《本会沿革》,载《厦门市商会复员周年纪念刊》,1947年,第3页。

[48]厦门总商会编:《厦门总商会特刊》,1931年,第1页。

[49]厦门总商会(工商联)编:《厦门商会史》(内部资料),2001年,第262页。

[50]厦门总商会编:《厦门总商会特刊》,1931年,第7~14页。

[51]厦门总商会(工商联)编:《厦门商会史》(内部资料),第8~12页。

[52]戴一峰主编:《厦门海关历史档案选编:1911—1949年》(第一辑),厦门,厦门大学出版社,1997年,第132、137页。

[53]戴一峰主编:《厦门海关历史档案选编:1911—1949年》(第一辑),第250页。

[54]庄金章:《本会三年来过去之工作》(1930年11月5日),载《厦门总商会特刊》,第1~7页。

[55]厦门总商会(工商联)编:《厦门商会史》(内部资料),第14~35页。

[56]杜恂诚:《日本在旧中国的投资》,上海社会科学院出版社,1986年,第337页。

[57][日]日本外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,第39页。

[58]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,厦门,鹭江出版社1989年,第92页。

[59]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第421页。

[60]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第434页。

[61][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第999页。

[62]郑林宽:《现阶段之福建金融业》,载《福建经济研究》(下册),福建省政府秘书处统计室编,1940年,第206页。

[63]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第4页。

[64]郑林宽:《现阶段之福建金融业》,载《福建经济研究》(下册),第211页。

[65]张仲礼主编:《东南沿海城市与中国近代化》,上海,上海人民出版社,1996年,第354页。

[66]林金枝,庄为玑编:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),福州,福建人民出版社,1985年,第441页。

[67]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第86、88页。

[68]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第55页。

[69]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,内部印行,1995年,第120页。

[70]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第56页。

[71]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第87页。

[72]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第84页。

[73]汪方文主编,厦门市档案局、厦门市档案馆编:《近代厦门经济档案》,厦门,厦门大学出版社1997年,第267页。

[74]朱代杰、季天佑编:《福建经济概况》,福建省政府建设厅印,1947年,第267页。

[75][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第999页。

[76]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第85页。

[77]郑林宽:《现阶段之福建金融业》,《福建经济研究》(下册),第210页。

[78]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第85页。

[79]林金枝、庄为玑编:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),第443~443页。

[80]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第81页。

[81]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,第444~445页。

[82]马寅初:《银行之势力何以不如钱庄》,《东方杂志》第23卷4号,1926年2月,第18页。

[83]戴一峰主编,厦门海关档案室编:《厦门海关历史档案选编(1911—1949)》(第一辑),第3页。

[84]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,第183~184页。

[85]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第71页。

[86]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,第84~87页。

[87]戴一峰主编,厦门海关档案室编:《厦门海关历史档案选编(1911—1949)》(第一辑),第3~4页。

[88][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第1027~1029页。

[89]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第35页。

[90]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第4页。

[91]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第73页。

[92]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,福州远东印书局1929年,第447~448页。

[93]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,第57页。

[94]郑林宽:《现阶段之福建金融业》,《福建经济研究》(下册),第212~213页。

[95]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,第88页。

[96]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第36页。

[97]《厦门市钱庄业同业公会公函·厦钱理字第47号(3月11日)》,载《近代厦门经济档案资料》,第351~354页。

[98]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,第88页。

[99]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第37页。

[100]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,第187页。

[101][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第1004页。

[102]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,第450页。

[103]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第65页。

[104]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,第78页。

[105]郑宗楷等编:《福州便览》,1933年,第260~261页。

[106]郑林宽:《现阶段之福建金融业》,《福建经济研究》(下册),第214页。

[107]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,北京,新华出版社1996年,第70页。

[108]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第25页。

[109]郑林宽:《现阶段之福建金融业》,《福建经济研究》(下册),第214页。

[110]《福州金融志》编纂委员会编:《福州金融志》,第80页。

[111]郑林宽:《福建华侨汇款》,福建省政府秘书处统计室,1940年,第67~68页。

[112]林真:《福建批信局述论》,《华侨华人历史研究》,1998年第4期。

[113]戴一峰:《网络化企业与嵌入性:近代侨批局的制度建构(1850s—1940s)》,《中国社会经济史研究》2003年第1期。

[114]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,第444页。

[115]吴崇泉:《福州金融之透视》,《福建经济研究》(下册),第198页。

[116]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第102页。

[117]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·金融志》,第108~110页。

[118][日]日本外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,第28页。

[119][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第64~65页。

[120]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第430页。

[121]张侠等编:《清末海军史料》,北京,海洋出版社,1982年,第187~188页。

[122]林庆元:《福建船政局史稿》,福州,福建人民出版社,1986年,第419页。

[123]林庆元:《福建船政局史稿》,福州,福建人民出版社,1986年,第371页。

[124]林庆元主编:《福建近代经济史》,福州,福建教育出版社,2001年,第365页。

[125]林传甲总纂:《大中华福建省地理志》,1919年,第122页;《福建省事情》,第117页。

[126]林庆元主编:《福建近代经济史》,福州,福建教育出版社,2001年,第392页。

[127]王东子:《福州刘家企业的兴衰》,《福建工商史料》第1辑,1986年,第124页。

[128]汪敬虞编:《中国近代工业史资料(1895—1914)》(第二辑),第825~826、1038页。

[129]林庆元主编:《福建近代经济史》,第369~370页。

[130]福建档案馆编:《福建华侨档案史料》,第477、629~669页。

[131]林庆元主编:《福建近代经济史》,第378页。

[132]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),第797页。

[133]李益清:《解放前台江区的工业》,载《台江文史资料》第6辑,1990年。

[134]铁道部业务司调查科编:《京粤线福建段沿海内地工商业物产交通报告书》,1933年,第22页。

[135]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),1937年,第793页。

[136]林庆元主编:《福建近代经济史》,第422~423页。

[137]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第435页。

[138]林金枝、庄为玑编:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),第147~149、154~158页。

[139]林庆元主编:《福建近代经济史》,第448页。

[140]林传甲总纂:《大中华福建省地理志》,1919年,第91页。

[141]王东子:《福州刘家企业的兴衰》,载《福建工商史料》第1辑,1986年。

[142]林金枝、庄为玑编:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),第89、101页。

[143]铁道部业务司调查科编:《京粤线福建段沿海内地工商业物产交通报告书》,第22~23页。

[144]林金枝、庄为玑编:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),第97页。

[145]罗肇前:《福建近代产业史》,厦门,厦门大学出版社,2002年,第187页。

[146]林庆元主编:《福建近代经济史》,第461页。

[147]铁道部业务司调查科编:《京粤线福建段沿海内地工商业物产交通报告书》,第20~22页。

[148]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第435页。

[149]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),第23~24页。

[150]厦门工商广告社编印:《厦门工商业大观》,第五章,第14~104页,1932年。

[151]国民政府主计处统计局编:《中华民国统计提要》,商务印书馆,1936年,第1145页。

[152]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),第23~24页。

[153]铁道部财务司调查科编:《京粤线福建段福州市县经济调查报告书》,第105~120页。

[154]厦门侨务局:《厦门市华侨投资工商业情况》(1950年),转引自《福建华侨档案史料》,福建档案馆编,北京,档案出版社1990年,第476~477页。

[155]张镇世等:《“公共租界”鼓浪屿》,载《厦门的租界》,《厦门文史资料》第16辑,第20页。

[156]吕天宾编:《天仙旅社特刊(厦门指南篇)》,天仙旅社发行,1937年1月1日,第27页。

[157]厦门市政志编纂委员会:《厦门市政志》,厦门,厦门大学出版社1991年,第55页。

[158]厦门市政志编纂委员会:《厦门市政志》,第55~59页。

[159]茅乐楠编:《新兴的厦门》,第16~17页。

[160]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第394页。

[161]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第417页。

[162]厦门房地产管理局编:《厦门市房地产志》,厦门,厦门大学出版社,1988年,第63页。

[163]胡序威等主编:《闽东南地区经济和人口空间集聚与扩散研究》,香港中文大学香港亚太研究所,1997年,第95页。

[164][日]外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,第57页。

[165]Cartier,Carolynlee:Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,Berkeley:University of California,1991.P.157.

[166]吕天宾:《天仙旅社特刊(厦门指南篇)》,1937年,第36页。

[167]雷麦著、蒋学楷等译:《外人在华投资》,第139页。

[168]厦门房地产管理局编:《厦门市房地产志》,第63页。

[169]林传沧:《福州、厦门地价之研究》,[台]成文出版有限公司、[美]中文资料中心合作出版,1977年,第43663页。

[170]林金枝、庄为玑:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),第468页。

[171]黄笃奕、张镇世、叶更新:《黄奕住先生生平事迹》,《厦门文史资料选辑》第8辑,1984年。

[172]戴一峰:《东南亚华侨在厦门的投资——菲律宾李氏家族个案研究(本世纪二十至三十年代)》,《中国社会经济史研究》,1999年第4期。

[173]《厦门市政府公报》第24期,1937年4月,载《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),第472~473页。

[174]《1926—1937年华侨在厦门和鼓浪屿投资房地产业概况表》,载《厦门市房地产志》,第125页。

[175]厦门房地产管理局编:《厦门市房地产志》,第16页。

[176]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第396页。

[177]陈达:《南洋华侨与闽粤社会》,北京,商务印书馆,1938年,第173页。

[178]茅乐楠编:《新兴的厦门》,第3页、第5~6页。

[179]刘运峰编:《鲁迅佚文全集》,北京,群言出版社,2001年,第760页。

[180]《厦门金融志》编委会编:《厦门金融志》,第77页。

[181]陈达:《南洋华侨与闽粤社会》,第173页。

[182]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,北京,中国建筑工业出版社,1994年,第253页。

[183]Cartier,Carolynlee:Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,P.158~159.

[184]Lacey,Walter N.,Road Improvements at Foochow,China.,Journal of Geography,19(1920:Jan/Dec).P.346.

[185]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,第153页。

[186]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,第43页。

[187]陈俊:《福州市政考察记》,《道路月刊》第30卷第1号,中华全国道路建设协会编,1930年4月15日。

[188]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第436页。

[189]严灵峰编:《福州要览》,福州市政府统计室编印,1947年8月,第29~30页。

[190]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,第43页。

[191][英]卫京生:《福州开辟为通商口岸早期的情况》,载《福建文史资料》第1辑,福州,福建人民出版社,1964年。

[192]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第428页。

[193]《闽海关关产的购置与变迁》,载《福建文史资料》第10辑(闽海关史料专辑),福建省政协文史资料委员会编,福州,福建人民出版社,1985年,第11~13页。

[194]{日}外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,第148页。

[195]林传沧:《福州、厦门地价之研究》,第43535页。

[196]林传沧:《福州厦门实习调查日记》,[台]成文出版社有限公司,[美]中文资料中心合作印行,1977年,第88386页。

[197]林传沧:《福州厦门实习调查日记》,第88447~88448页。

[198]Lacey,Walter N.,Road Improvements at Foochow,China.,Journal of Geography,19(1920:Jan/Dec).P.346.

[199]林传沧:《福州厦门实习调查日记》,第88384页。

[200]林传沧:《福州厦门实习调查日记》,第88447~88448页。

[201]福建省政府秘书处编:《福建省政府工作报告(1934年)》,“建设”,1935年,第5页。

[202]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,第578页。

[203]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,第43页。

[204]福建省建设厅:《福建省建设厅月刊》,第5卷第7号,1939年8月。

[205]王铁崖编:《中外旧约章汇编》第2册,北京,三联书店1957年,第1417~1421页。

[206]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,北京,华艺出版社1992年,第437页。

[207][日]东亚同文会编:《支那省别全志》(第十四卷,福建省),第43页。

[208]福建省地方交通史志编纂委员会编:《福建公路运输史》(第1册),北京,人民交通出版社,1987年,第4~8页。

[209]Cartier,Carolynlee:Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,P.158~159.

[210]John muccio,Growing market for automobiles in Fukien,China Weekly Review,August 15,1931.

[211]Lacey,Walter N.,Road Improvements at Foochow,China.,Journal of Geography,19(1920:Jan/Dec).P.345.

[212]陈俊:《福州市政考察记》,《道路月刊》第30卷第1号,1930年4月。

[213]中国人民政治协商会议福建省福州市委员会文史资料工作组编:《福州地方志》(简编)(上册),1979年,第328页。

[214]张镇世:《厦门民办汽车交通事业的始末》,《厦门文史资料选辑》第2辑,1983年。

[215]林传沧:《福州厦门实习调查日记》,第88240页。

[216]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),第867页。

[217]林传沧:《福州厦门实习调查日记》,第88395页。

[218]杜恂诚:《日本在旧中国的投资》,第108、118页。

[219][清]薛起凤主纂:《鹭江志(整理本)》,厦门,鹭江出版社,1998年,第19页。

[220]林语堂:《林语堂自传》,河北人民出版社,1992年,第5页。

[221]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第336页。

[222]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第330页。

[223]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第363页。

[224]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第178、184、213页。

[225]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第388页。

[226]北京农工商部:《商务官报》,光绪三十四年,第廿五期,第12页;台北影印本,第498页。

[227]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第352页。

[228]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第377页。

[229]林荣向:《漳厦铁路图说》,1928年2月。

[230]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第377页。

[231]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第393页。

[232]福建档案馆:《老福建——岁月的回眸》,福州,海峡文艺出版社,1999年,第63页。

[233]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第416页。

[234]Cartier,Carolynlee:Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,P.161.

[235]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·邮电志》,北京,方志出版社,1996年,第341~342页。

[236]林庆元主编:《福建近代经济史》,福州,福建教育出版社2001年,第183~184页。

[237]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第423页。

[238]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·邮电志》,第345页。

[239]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,第412页。

[240]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第371页。

[241]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第417页。

[242]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·邮电志》,第342页。

[243]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,第413页。

[244]福建档案馆编:《福建华侨档案史料》,第724页。

[245]Cartier,Carolynlee,Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,P.162.

[246]《华侨日报》1936年8月7日,转引自《福建华侨档案史料》,第724页。

[247]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第394页。

[248]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第416页。

[249]Cartier,Carolynlee,Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,P.162.

[250]福建省政府秘书处统计室编:《福建省统计年鉴》(第一回),第33页。

[251]福建省地方志编纂委员会编:《福建省志·邮电志》,第341页。

[252]中国近代经济史资料丛刊编辑委员会编:《帝国主义与中国海关(十二)·中国海关与邮政》,北京,科学出版社,1961年,第81页。

[253]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第384~385页。

[254]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第423页。

[255]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第436页。

[256]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第402~403页。

[257]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第334页。

[258]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第347~348页。

[259]戴一峰:《网络化企业与嵌入性:近代侨批局的制度建构(1850s—1940s)》,《中国社会经济史研究》2003年第1期。

[260]戴一峰:《厦门与中国近代化》,载《东南沿海城市与中国近代化》,第218~219页。

[261]《闽侯城议事会第一次会议速记录(下)》,1910年,第2页。

[262][日]日本外务省通商局监理,东京商业会议所发行:《福建省事情》,第68页。

[263]严灵峰编:《福州要览》,福州市政府统计室编印,1947年8月,第33页。

[264]Cartier,Carolynlee:Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,P.163~164.

[265]《福州市市政计划大纲》,《福建省建设厅月刊》,第5卷第7号,“计划”,1939年8月,第7页。

[266]何岑:《自来水与市政》,《福建建设厅月刊》,第3卷第8号,1929年8月。

[267]Cartier,Carolynlee:Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,P.163~164.

[268]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,第365页.

[269]林庆元主编:《福建近代经济史》,第376页。

[270]严灵峰编:《福州要览》,福州市政府统计室编印,1947年8月,第33页。

[271]厦门侨务局:《厦门市华侨投资工商业情况》,转引自《福建华侨档案史料》,第476页。

[272]林金枝、庄为玑:《近代华侨投资国内企业史资料选辑》(福建卷),第123~132页。

[273]福建档案馆编:《福建华侨档案史料》,第761~766页。

[274]国民政府主计处统计局编:《中华民国统计提要》,商务印书馆,1936年,第1151页。

[275]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第421页。

[276]何振岱纂:《西湖志》(卷三),福建省水利局1916年印,福州市地方志编纂委员会整理,海风出版社,2001年,第29页。

[277]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,第206页。

[278]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第427页。

[279]郑拔驾:《新西湖》,上海三民书店1929年,第49页。

[280]郁达夫:《福州的西湖》,《郁达夫文集》第4卷,广州,花城出版社,1982年,第180页。

[281]陈俊:《福州市政考察记》,《道路月刊》第30卷第1号,1930年4月15日。

[282]《福建民报》,1938年3月14日,第4版。

[283]陈文涛编:《福建近代民生地理志》,第216页。

[284]张镇世、郭景村:《厦门早期的市政建设(1920—1938年)》,《厦门文史资料》第1辑,1982年。

[285]吕天宾编:《天仙旅社特刊(厦门指南篇)》,天仙旅社发行,1937年,第37页。

[286]林传沧:《福州厦门实习调查日记》,第88432页。

[287]戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,第421页。

[288]福建档案馆:《老福建——岁月的回眸》,福州,海峡文艺出版社,1999年,第182~183页。

[289]刘润生主编,福州市城乡建设志编纂委员会编:《福州市城乡建设志》,第44页。

[290]“省主席陈仪关于厦门市府工作报告的批示,1937年10月”,厦门市档案馆,档号A10-149。

[291][日]上野忠贞:《关于林业之感想》,载《福建省农林视察报告书》,矶永吉等著,台湾总督府发行,昭和十三年(1938),第81~82页。

[292]中国作家协会福建分会,福建师范大学中文系合编:《福建新文学史料集刊》(第二辑),1982年,第55页。

[293]郁达夫:《闽游滴沥之一》,载《郁达夫文集》第4卷,第100~101页。

[294]福建省政府秘书处公报室:《福建省概况》,1937年10月,第89页。

[295]Cartier,Carolynlee:Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930,P.156.

[296]吴亚敏、邹尔光等译编:《近代福州及闽东地区社会经济概况》,第428页。

[297]福建省计划委员会,福建省统计局编印:《福建省统计资料汇编(基本建设部分)》(1950—1957)(内部资料),1958年,第91页。

[298]Cartier,Carolynlee:Mercantile cities on the South China coast:Ningbo,Fuzhou,and Xiamen,1840—1930.P.156.

[299]林传沧:《福州厦门实习调查日记》,第88386页。

[300]福建省政府秘书处编:《福建省政府工作报告(1934年)》,“建设”,1935年,第5页。