第三节 脾胃部第三

第三节 脾胃部第三

【脉经原文】

脾象土,与胃合为府。其经足太阴,与足阳明为表里。其脉缓。其相,夏三月;王,季夏六月;废,秋三月;囚,冬三月,死,春三月。其王日,戊己:王时,食时、日昳。困日,壬癸;困时,人定,夜半。其死日,甲乙;死时,平旦、日出。其神意。其主味。其养肉。其候口。其声歌。其色黄。其臭香。其液涎。其味甘。其宜辛。其恶酸。脾俞在背第十一椎,募在章门。胃俞在背第十二椎,募在太仓。

右新撰。

脾者土也,敦而福,敦者,厚也,万物众色不同,故名曰得福者广。万物悬根住茎,其叶在巅。蜎蜚蠕动,蚑蠷喘息,皆蒙土恩。德则为缓,恩则为迟,故令太阴脉缓而迟。尺寸不同。酸咸苦辛,大而生,互行其时,而以各行,皆不群行,尽可常服。土寒则温,土热则凉。土有一子,名之曰金,怀挟抱之,不离其身。金乃畏火,恐热来熏,遂弃其母,逃归水中。水自金子,而藏火神,闲门塞户,内外不通,此谓冬时也。土亡其子,其气衰微。水为洋溢,浸渍为池。走击皮肤,面目浮肿,归于四肢。愚医见水,直往下之,虚脾空胃。水遂居之,肺为喘浮。肝反畏肺,故下沉没。下有荆棘,恐伤其身,避在一边,以为水流。心衰则伏,肝微则沉,故令脉伏而沉。工医来占,因转孔穴,利其溲便,遂通水道,甘液下流,亭其阴阳,喘息则微,汗出正流。肝著其根,心气因起,阳行四肢。肺气亭亭,喘息则安。肾为安声,其味为咸。倚坐母败,洿臭如腥。土得其子,则成为山。金得其母,名曰邱英。

右四时经。

黄帝曰:四时之序,逆顺之变异也。然脾脉独何主?岐伯曰:脾者土也,孤脏以灌四旁者也。曰:然则脾善恶可得见乎?曰:善者不可得见,恶者可见。曰:恶者何如?曰:其来如水之流者,此谓太过,病在外。如鸟之喙,此谓不及,病在中。太过,则令人四肢沉重不举。其不及。则令人九窍壅塞不通,名曰重强。

脾脉来,而和柔相离,如鸡足践地,曰平。长夏以胃气为本。脾脉来,实而盈数如鸡举足,曰脾病。脾脉来,坚兑如鸟之喙,如鸟之距,如屋之漏,如水之滔,曰脾死。

真脾脉至,弱而乍疎乍散,色青黄不泽,毛折乃死。

长夏胃微濡弱,曰平。弱多胃少,曰脾病。但弱无胃,曰死。濡弱有石,曰冬病。石甚,曰今病。

脾藏荣,荣舍意。愁忧不解则伤意,意伤则闷乱,四肢不举,毛悴色夭,死于春。

六月季夏建未,坤未之间土之位,脾王之时,其脉大,阿阿而缓,名曰平脉。反得弦细而长者,是肝之乘脾,木之克土,为贼邪,大逆,十死不治。反得浮涩而短者,是肺之乘脾,子之扶母,为实邪,虽病自愈。反得洪大而散者,是心之乘脾,母之归子,为虚邪,虽病易治。反得沉濡而滑者,肾之乘脾,水之陵土,为微邪,虽病即差。

脾脉苌苌而弱,来疎去数,再至曰平;三至曰离经痛;四至脱精;五至死;六至命尽。足太阴脉也。

脾脉急甚为瘈疭;微急为膈中满,食饮入而还出,后沃沫。缓甚为痿厥;微缓为风痿,四肢不用,心慧然若无病。大甚为击仆;微大为痞气裹大脓血在肠胃之外;小甚为寒热;微小为消瘅。滑甚为 癃;微滑为虫毒蚘肠鸣热。涩甚为肠

癃;微滑为虫毒蚘肠鸣热。涩甚为肠 ;微涩为内溃,多下脓血也。

;微涩为内溃,多下脓血也。

足太阴气绝,则脉不营其口唇,口唇者肌肉之本也,脉不营则肌肉濡,肌肉濡则人中满,人中满则唇反,唇反肉先死。甲笃乙死,木胜土也。

脾死脏,浮之脉大缓,按之中如覆杯,絜絜状。如摇者,死。

右《素问》、《针经》、张仲景。

【白话图解】

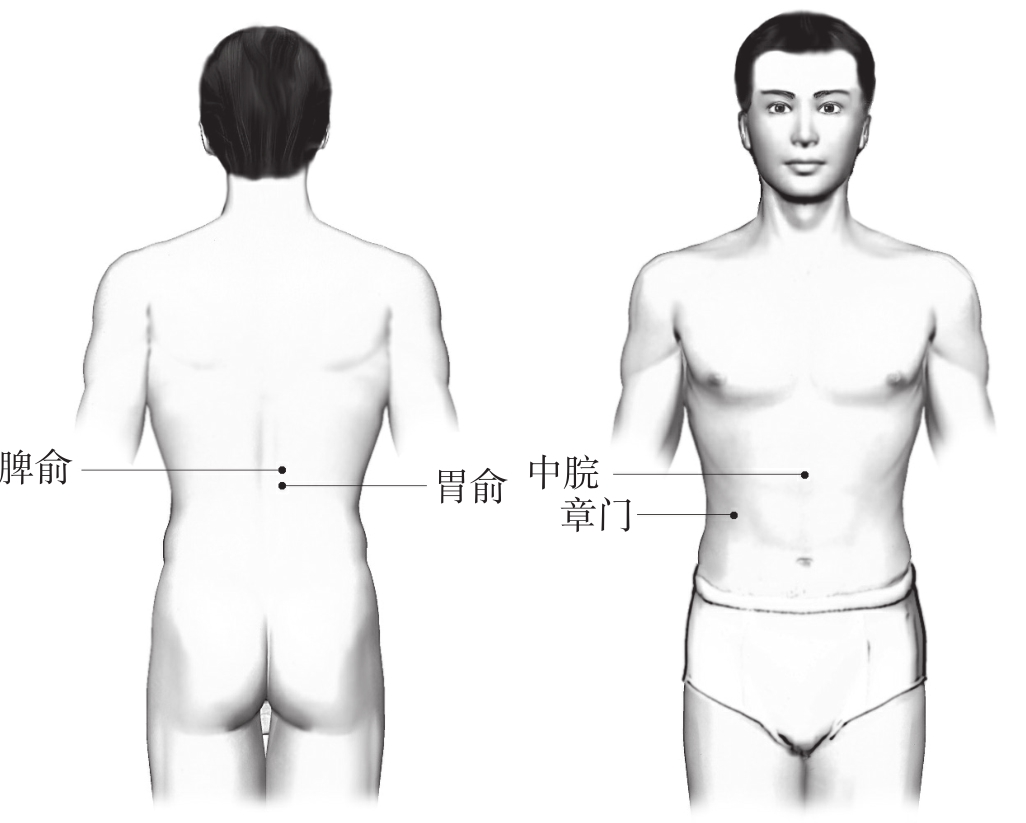

脾脏在五行中属土,与胃腑相结合。其经脉为足太阴,同足阳明互为表里。其脉缓。得助,于夏三月;旺盛,于季夏六月;衰废,于秋三月;囚闭,于冬三月;死,于春三月。旺日,为戊己;旺时,为辰时、未时。困日,为壬癸;困时,为亥时、子时;死日,为甲乙;死时,为寅时、卯时。意藏于脾,故其神主意。其主味。其养肉。其候口。其在声为歌。在色为黄。在臭为香。其液为涎。其味甘。所喜味辛。所恶味酸。脾的俞穴位于背上第十一椎旁开各寸半,募穴位于季肋端章门穴;胃俞穴位于背上第十二椎旁开各寸半,募穴位于中脘穴。

以上是新撰之文。

脾属土,性敦厚,而施福泽,助万物诸色之品类,所以其德广大。诸凡万物草木之类,不论悬根而出,或住茎而生,其叶亦随之而生。昆虫的呼吸与蠕动,草木培植与生长,二者皆受土之福泽。在万物方面,因有所“得”而为“德”,在“地”、“土”方面,因有所“赐”而为“恩”。地属阴,土性敦厚而温柔,具有厚德载物、育养万物的作用,所赐缓缓,则所得者徐徐,所以太阴脾脉的性质有缓有迟。尺寸随之不同,故寸脉缓而尺脉迟。酸、咸、苦、辛四脏之味,皆禀受脾土而生,各随其行,荣诸脏腑,并不群行至一处,所以四脏之味皆可常服。冬时阳气下存,气候反寒,而土中温暖,夏时阴气下存,气候反热,而土中清凉。土生金是母子关系,怀抱提携,密切不离。火刑金,金是怕火热来熏的,于是弃其母,就其子,逃归水中。金水相生,而收藏火神,例如隆冬时节,闭门塞户,内外不通,即人身阳气闭藏的含义。土失了金,其气表现衰微。土既衰微,则失去制水的能力,水得凌之而妄行,好似海水洋溢,淹没地面,沉浸变成水池一样。这样泛滥的水,从内向外,刺激皮肤,面目就会水肿,归于四肢,则四肢肿胀。一般的医生,只知见水泻水,以致脾胃更为空虚。然水聚而上凌于肺,发为喘浮。肺实必复克肝,故畏之沉没于下。肝沉在下如荆棘之木,脾气畏克,失其正位,则无法制水。水得流行,以克心火,肝木畏金,金水相得其气则实,克于肝心,故令二脏衰微,脉为沉伏。高明的医生诊病时,转换孔穴,通利其便,水道遂通,脾胃的津液得以通调,使其阴阳平衡,则喘息减轻,汗出正常。土能制水,则水气就会消除,肾气得治,肾水可生肝木,肝得水之而滋润,还著其根,木生火,心气因之而振作,阳气得以于四肢运行。肺主气,气平则喘息安。肾为肺之子,子能助母,肺声得以安,肾味为咸。假如金畏火克,下逃水中,金水相倚,而脾又失子之助,其气乃虚五脏因此互相克贼,倚靠致败,水浊不流,则洿积为池,又腥又臭。脾土为母,肺金为子,土得金之助,好像“山”与“丘”的关系,山大而丘小,山为丘之母,脾就像山的作用。反之,肺金得脾母的相倚,就像起“子”的作用,也就是像丘的作用,或且是两重小丘的作用。

以上是四时经之文。

脾、胃的俞、募穴图

黄帝问:春、夏、秋、冬的四时次序有着顺逆的演变。然而脾脉是单独主什么的呢?岐伯说:脾属土,为单独一脏以灌溉四脏。说:脾脏的正常与异常可以诊察得到吗?说:正常的无法见到,病态的是可以见到的。说:有病的脾脉是怎样的?说:脉来好像流动的水,这是太过,主病在外。脉来好像鸟的嘴,这是不及,主病在中。太过的脉,令人四肢沉重无法举动。不及的脉则令人九窍壅塞不通,名叫重强。

脾脉来柔软和缓,相距离像鸡足踏地一样,称为平脉。长夏以胃气为根本。脾脉来如鸡举足疾行实而满数,称为脾病。脾脉来的形状,坚硬尖锐如鸟嘴状,如鸟距,如屋漏滴水,如水流出而不返,称为脾的死脉。

真脏脾脉来弱时疏时散,色青黄无光泽,毫毛枯焦,主死。

脾主长夏,得胃土冲和之气,脉微软而弱,为无病的平脉。假使弱多缺少胃土冲和之气是脾病。但弱全无胃土冲和之气,则主死。软弱而现肾的右脉,应到冬天得病。如果肾沉石之脉过甚,现在就得病了。

荣藏于脾,而意舍于荣中。忧愁不自解就伤了意,意被伤就闷乱而四肢不举,皮毛憔悴,色泽不荣,在春三月就会死去。

六月季夏月建在未,坤未中间,属土位,正值脾脉当旺的时候,其脉大而和缓,称为平脉。假使反得弦细而长的脉,乃肝来乘脾,木来克土的缘故,谓之贼邪,这是大为反常的,十死不治。假使反得浮涩而短之脉,是主肺来乘脾,即子来扶母,谓之实邪,即使得了病,也会不治自愈。假使反得洪大而散之脉,是主心来乘脾,即母来归子,谓之虚邪,即使得了病,也较容易治疗。假使反得沉濡而滑之脉,是主肾来乘脾,即水来凌土,叫作微邪,即使得病也是较轻的。

脾脉久久而弱,来的时候很慢,去的时候很快,一呼两至为平脉;三至为病;四至为脱精;五至为死脉;六至则命绝。是足太阴的脉象。

脾脉急甚,表明筋脉瘈疭;微急,表明胸中胀满,饮食入胃而又带了口涎而吐出。缓甚为手足痿软或厥病;微缓为风痿病,虽四肢不用,而精神却很清楚,好像无病一样。大甚为卒中;微大为痞气,裹了大脓血在肠胃外面;小甚为寒热;微小为消瘅。滑甚为疝气;微滑为虫毒的反映,肠中有蚘,腹热会鸣。涩甚为脱肛;微涩为肠内溃疡,会有很多的脓血便下。

足太阴经气绝,则血脉不营其口唇,口唇为肌肉之本,血脉不营,则肌肉濡软,肌肉濡软,则人中就会肿,肿则唇外翻,这是肉先失去作用的缘故。甲日病重,乙日病死,是木胜土的缘故。

脾脏死脉,是轻按脉象大而缓,按之如覆杯状静静的。若摇动的,主死。

以上是《素问》、《针经》、张仲景之文。