第五节 脾足太阴经病证第五

第五节 脾足太阴经病证第五

【脉经原文】

脾气虚,则四支不用,五脏不安;实则腹胀,泾溲不利。

脾气虚,则梦饮食不足。得其时,则梦筑垣盖屋。脾气盛,则梦歌乐,体重,手足不举。厥气客于脾,则梦丘陵大泽,坏屋风雨。

病在脾,日昳慧,平旦甚,日中持,下晡静。

病先发于脾,闭塞不通,身痛,体重,一日之胃,而腹胀;二日之肾,少腹腰脊痛,胫酸;三日之膀胱,背 筋痛,小便闭。十日不已,死。冬人定,夏晏食。

筋痛,小便闭。十日不已,死。冬人定,夏晏食。

脾脉搏坚而长,其色黄,当病少气。其耎而散,色不泽者,当病足骭肿,若水状。

脾脉沉之而濡,浮之而虚,苦腹胀,烦满,胃中有热,不嗜食,食而不化,大便难,四肢苦痹,时不仁,得之房内,月使不来,来而频并。

黄脉之至也,大而虚,有积气在腹中,有厥气,名曰厥疝。女子同法。得之疾使四肢,汗出当风。

寸口脉弦而滑,弦则为痛,滑则为实。痛即为急,实即为踊,痛踊相搏,即胸胁抢急。

趺阳脉浮而涩,浮即胃气微,涩即脾气衰,微衰相搏,即呼吸不得,此为脾家失度。

寸口脉双紧,即为入,其气不出,无表有里,心下痞坚。

趺阳脉微而涩,微即无胃气;涩即伤脾,寒在于膈,而反下之,寒积不消,胃微脾伤,谷气不行,食已自噫,寒在胸膈,上虚下实,谷气不通,为秘塞之病。

寸口脉缓而迟,缓则为阳,卫气长;迟则为阴,荣气促。荣卫俱和,刚柔相得,三焦相承,其气必强。

趺阳脉滑而紧,滑即胃气实,紧即脾气伤,得食而不消者,此脾不治也。能食而腹不满,此为胃气有余,腹满而不能食,心下如饥,此为胃气不行,心气虚也。得食而满者,此为脾家不治。

脾中风者,翕翕发热,形如醉人,腹中烦重,皮肉 而短气也。

而短气也。

凡有所击仆,若醉饱入房,汗出当风则伤脾。脾伤,则中气阴阳离别,阳不从阴,故以三分候死生。

脾气弱,病利下白,肠垢,大便坚,不能更衣,汗出不止,名曰脾气弱。或五液注下青、黄、赤、白、黑。

病人鼻下平者,胃病也。微赤者,病发痈。微黑者,有热。青者,有寒。白者,不治。唇黑者,胃先病。微燥而渴者,可治。不渴者,不可治。脐反出者,此为脾先落。

脾胀者,善哕,四肢急,体重不能衣。

脾水者,其人腹大,四肢苦重,津液不生,但苦少气,小便难。

趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则坚,其脾为约。脾约者,其人大便坚,小便利,而反不渴。

凡人病脉已解,而反暮微烦者,人见病者差安,而强与谷,脾胃气尚弱,不能消谷,故令微烦。损谷则愈。

脾之积,名曰痞气,在胃脘,覆大如盘。久久不愈。病四肢不收,黄瘅,食饮不为肌肤。以冬壬癸日得之,何也?肝病传脾,脾当传肾,肾适以冬王,王者不受邪,脾复欲还肝,肝不肯受,因留结为积,故知痞气以冬得之。

脾病,其色黄,饮食不消,腹苦胀满,体重节痛,大便不利,其脉微缓而长,此为可治。宜服平胃丸、泻脾丸、茱萸丸、附子汤。春当刺隐白,冬刺阴陵泉,皆泻之。夏刺大都,季夏刺公孙,秋刺商丘,皆补之。又当灸章门五十壮,背第十一椎百壮。

脾病者,必身重,苦饥,足痿不收。胻善瘛,脚下痛。虚则腹胀,肠鸣,溏泄,食不化。取其经足太阴、阳明、少阴血者。

邪在脾则肌肉痛。阳气有余,阴气不足,则热中善饥;阳气不足,阴气有余,则寒中肠鸣腹痛。阴阳俱有余,若俱不足,则有寒有热。皆调其三里。

足太阴之脉,起于大指之端,循指内侧白肉际,过核骨后,上内踝前廉,上腨内,循胻骨后交出厥阴之前,上循膝股内前廉,入腹属脾,络胃,上膈,挟咽,连舌本,散舌下。其支者,复从胃别上膈,注心中。是动则病,舌本强,食则呕,胃管痛,腹胀善噫,得后与气,则快然而食,身体皆重。是主脾所生病者,舌本痛,体不能动摇,食不下,烦心,心下急痛,寒疟,溏瘕泄,水闭,黄疸,好卧,不能食肉,唇青,强立,股膝内痛、厥,足大指不用。盛者,则寸口大三倍于人迎;虚者,则寸口反小于人迎也。

足太阴之别,名曰公孙,去本节后一寸,别走阳明。其别者入络肠胃,厥气上逆则霍乱;实则腹中切痛;虚则膨胀。取之所别。

脾病,其色黄,体青,失溲,直视,唇反张,爪甲青,饮食吐逆,体重,节痛,四肢不举。其脉当浮大而缓,今反弦急,其色当黄,今反青,此是木之尅土,为大逆,十死不治。

【白话图解】

脾气虚,会使四肢失去正常功能,五脏失去滋养,致使五脏不安。脾气实,则致腹胀,大小便不利。

脾气虚,则梦饮食不饱。如得土旺时节,则梦筑墙垣盖房屋。脾气盛,就梦歌唱欢乐而身体沉重手足不得举落。病气侵犯脾脏,就会梦见起伏的丘陵和巨大的湖泊,或见风雨破坏房屋。

脾生病,午后未时神志比较清爽,在寅时,病情较重,午时维持一般情况,到申时以后便安静了。

疾病先发生在脾脏,会出现痞满闭塞不通、身体疼痛沉重的症状。第一日病传变到胃,表现为腹胀。第二日传变到肾,表现为少腹部、腰部、脊骨都痛,胫部酸。第三日,传变到膀胱,表现为臂部和脊椎的筋痛,小便不通。如果10日,病势仍不减,就会死去。冬天多死于戊亥时,人静入睡以后;夏天多死于寅时。

脾脉坚硬而长,脸色黄,当有气短而不通畅的病候。如果脉象软而散,面色无润泽,会见出现足胫水肿,像水肿一样。

脾脉沉按细软,浮按无力,症见腹胀烦闷而满,胃中有热,不爱吃东西,吃了也不消化,大便困难,四肢麻痹不仁,这病得自房事之后。若妇女得此病,会出现闭经,或者月经妄行而量多。

脾脉来大而虚,这是腹中有病气积聚的缘故,病人自觉有一股逆气作痛,这种病名称为厥疝,女子亦同样有这种情况;它的得病原因是由于剧烈劳动、汗出当风所致。

寸口脉弦而滑,弦主痛,滑主实。疼痛是筋脉拘急的表现,气实而逆会造成筋肉的 动,两者相合,就会有胸胁紧急窜痛的感觉。

动,两者相合,就会有胸胁紧急窜痛的感觉。

趺阳脉浮而涩,浮是胃气微,涩是脾气衰,胃气微与脾气衰相搏,就会呼吸不舒适,此乃脾胃失其常度的缘故。

两寸口都出现紧脉,病的趋向是走向里面,其气无法外达,病不在表而在里,症见心下痞硬。

趺阳脉微而涩,趺阳是胃脉,脉微是无胃气;脉涩是脾伤的表现,这病是因为寒气在膈所致。在治疗时,若反用攻下法,寒气因而在内积滞,无法消退,致使胃弱脾伤,谷气无法运行,进食后,胃气受阻不能下行,上逆发为噫气。寒滞在胸膈,上虚下实,谷气不得畅通,而传变成闭塞的病证。

寸口脉缓而迟,以迟缓而分阴阳,则缓脉属阳,主卫气充盛;迟脉属阴,主荣气丰盈。荣卫和调,刚柔相得的正常脉象,三焦均能受气,故见气强而有力。

趺阳脉滑而紧,滑是胃气实,紧是脾气伤,食后不消化,是脾病而胃无法运化所致。如果能食腹不胀满,此乃胃气实而有余的迹象。如果腹满而无法进食,心下有饥饿感,此乃胃气不得运行所致,由于心气虚,火不能生土,以致胃气不行。假如食后腹即胀满,此乃脾家有病,无法运化的缘故。

脾受风邪的侵袭,病人会出现轻微发热,形状好像醉酒一样,腹中不适,烦满而重,皮肉跳动,而且出现呼吸短促的现象。

凡是由于受到击伤或跌仆,若醉饱后房事不节,汗出当风,则使脾脏受损。脾伤,就会中气、阴气、阳气相互分离,使阳不恋阴,所以可根据中气、阴气、阳气三部分的是否协调来诊候其死生情况。

脾气衰弱,病就下利色白,有黏液,或大便坚硬闭结不通,汗出不止,此乃脾气弱的症状。也有的表现为五液注下,出现泻下青、黄、赤、白、黑的液体症状。

病人鼻下平坦的,说明胃受病邪侵袭。鼻下略有赤色的,是感受痈疮病邪。略有黑色的,乃热病证候。有青色的是寒病证候。有白色的预后不良。口唇色黑的,胃先发病。口唇略干燥而口渴的,经治疗后预后尚好。口不渴的,不容易治疗。脐翻出的,是脾气先竭的征象。

脾胀病,常发呃逆,症见手足拘急,身体沉重无力,连穿衣服都感困难。脾有水气的病人,腹部肿大,四肢沉重,水气不化,津液不生,感到呼吸细促,小便困难。趺阳脉浮而涩,浮是胃气强的表现,涩是脾阴不足的表现,会出现小便次数多。浮、涩两脉象并见,大便就会坚硬,脾受约束无法为胃行其津液,所以脾约病的病人,大便硬,小便利,反而口不见渴。

凡是病人病症和脉象都已缓解,而在傍晚时分,反有微烦不安的,这是认为病已稍愈,而强与饮食,因脾胃之气还衰弱,无法消化水谷所致。只要减少饮食,就会痊愈。

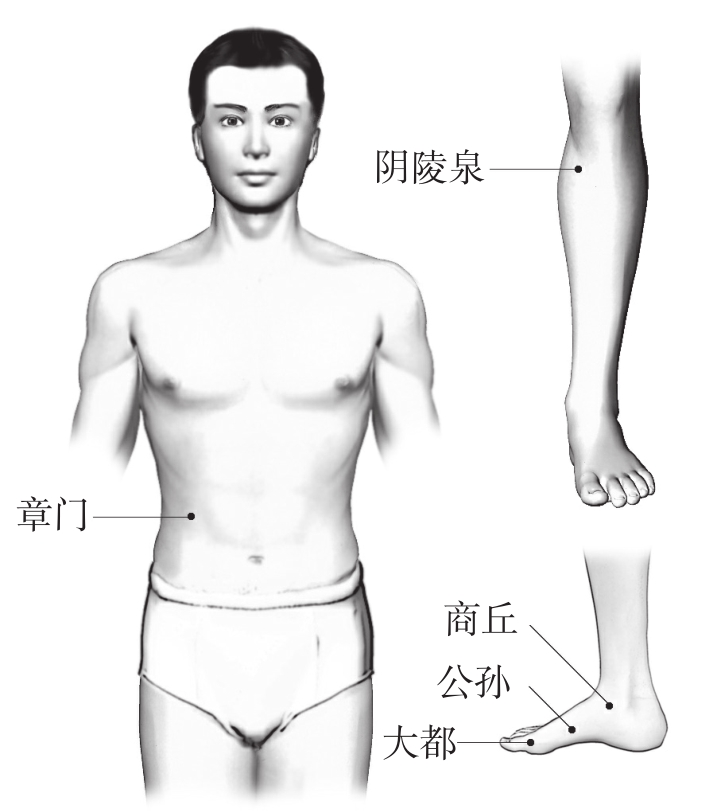

脾病取穴图

脾的积聚病,称为痞气,在胃脘部,根大顶凸,像覆着的盘子。很久不愈,病人四肢难以屈伸,发为黄疸病,饮食无法充养肌肤,这病是在冬天壬癸日得的,这是什么道理呢?因为肝病传脾,脾应当传给肾,肾水在冬天当旺,旺时是不易受邪的,脾又重新还给肝,肝不肯受,故留结在脾而成积,所以,便可得知痞气是在冬天壬癸日得的。

脾病,症见肤色黄,饮食不消化,腹部胀满,身体沉重,关节痛,大便不利,脉象微缓而长的,可以治疗。治疗时,宜服平胃丸、泻脾丸、茱萸丸、附子汤。如在春、冬两季,皆用泻法,即春天应当针刺隐白,冬天应当针刺阴陵泉;夏、秋两季,皆用补法,即夏天应当针刺大都,六月份针刺公孙,秋天针刺商丘。又当灸章门穴50壮,背部第十一椎脊中穴100壮。

脾病病人,必见身体沉重,常会感到饥饿,足痿软而难以屈伸。小腿部位会抽筋,腿的下部疼痛。脾虚的,就有腹胀满、肠鸣、泄泻,食不转化的症状出现。治疗方法,取足太阴经脾脉,足阳明经胃脉,足少阴经肾脉,刺其出血。

脾脏受邪,则出现肌肉疼痛症状。如阳气有余而阴气不足,则出现中消,消谷善饥症状;如阳气不足而阴气有余,则出现内寒、肠鸣、腹痛症状。假如阴阳俱有余,或俱不足,就出现有寒、有热症状。都可以取足三里穴,用有余则泻、不足则补的方法加以调治。

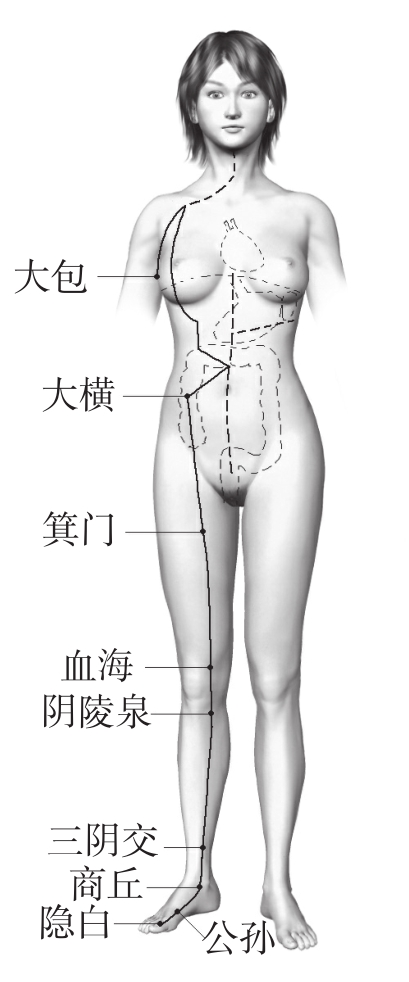

足太阴经脉,自足大趾尖端起,沿大趾内侧赤白肉分界处,经过大趾后核骨的后面,上行于足内踝的前方,再上行于腿肚的内侧,沿胫骨后方,穿过足厥阴肝经的前面,上行于膝股内侧的前缘,直达腹内,属脾脏,联络胃腑,从胃上膈膜挟行咽喉,连于舌根,散于舌下。它的支脉,又从胃分别上行过膈膜,注于心中。这一支脉,相接于手少阴经。本经受病就会引发舌根强硬,食即作呕,胃脘作痛,腹胀,常发噫气。在大便或矢气后,觉得松快并且有食欲,但身体仍感到沉重。本经联属的脾脏发生病变,会见出现舌根疼痛,身体不能动摇,食不下,心烦不安,心下掣引作痛,寒多微有热或但寒不热的寒疟病,大便溏泄或下痢,或小便不通,或全身及面目发黄而成黄疸,喜欢卧床,不喜食肉类,唇部色青,勉强站立,则股膝部内侧而兼冷厥,足大趾无法运动。脾气盛,寸口脉大于人迎脉三倍;脾气虚,寸口脉比人迎脉反而小了。

足太阴的别络,称为公孙穴,位于大趾本节后一寸处,别行入于足阳明经。其别脉上行入腹,络于肠胃。如果病气上逆,则引发霍乱。邪气盛,则腹中剧痛;正气虚,则腹胀如鼓。在治疗上,要区别对待。

脾病,出现面色黄,肌肤带有青色,遗尿不禁,目直视,唇外翻,爪甲发青,饮食后即吐逆,身体沉重,关节痛,手无法上举等症状。此时脉应当浮大而缓,现在反而弦急;肌肤应当黄色,现在反见青色,这是木克土,是大为反常的逆证,必死而无疑。

足太阴脾经图