第八节 大肠手阳明经病证第八

第八节 大肠手阳明经病证第八

【脉经原文】

大肠病者,肠中切痛而鸣濯濯,冬日重感于寒则泄。当脐而痛,不能久立。与胃同候,取巨虚上廉。肠中雷鸣,气上冲胸,喘不能久立,邪在大肠。刺盲之原、巨虚上廉、三里。

大肠有寒,骛溏。有热,便肠垢。大肠有宿食,寒慄发热,有时如疟状。大肠胀者,肠鸣而痛,寒则泄,食不化。

厥气客于大肠,则梦田野。

手阳明之脉起于大指、次指之端外侧,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,上入肘后廉,循臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出柱骨之会上,下入缺盆,络肺,下膈,属大肠。其支者,从缺盆直入,上颈,贯颊,入下齿缝中,还出挟口,交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔。是动则病齿痛,颈肿。是主津所生病者,目黄,口干, 衄,喉痹,肩前臑痛,大指次指痛不用。气盛有余,则当脉所过者热肿:虚则寒慄不复。盛者,则人迎大三倍于寸口;虚者,则人迎反小于寸口也。

衄,喉痹,肩前臑痛,大指次指痛不用。气盛有余,则当脉所过者热肿:虚则寒慄不复。盛者,则人迎大三倍于寸口;虚者,则人迎反小于寸口也。

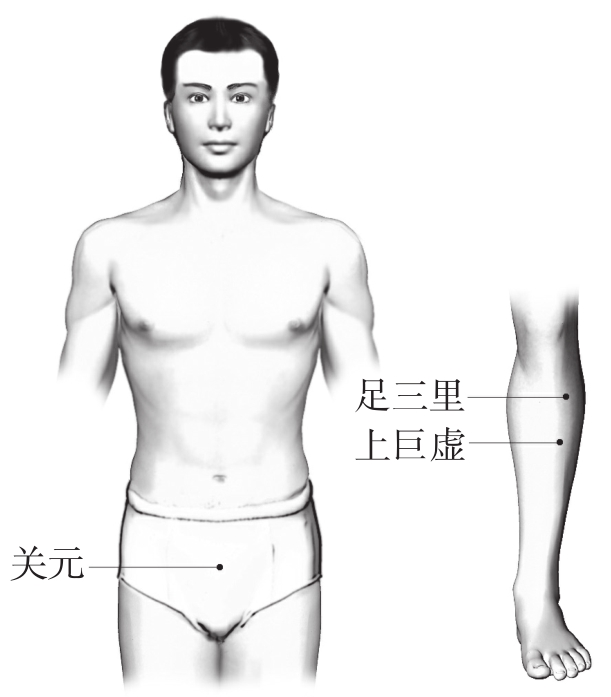

大肠病取穴图

【白话图解】

患大肠病者,肠中绞痛,伴有如水流动的声音,若是冬天再感受寒邪,就会引起泄泻。腹部当脐疼痛,甚则无法久立。其诊治与胃经相同,即取上巨虚穴位以治之。如果腹中雷鸣,气上冲胸,气促无法久立者,此乃大肠受邪的证候。治疗时,针刺关元、上巨虚、足三里穴。

大肠有寒,多水粪夹杂而下,好像鸭的大便。大肠有热,会有黏液排出。大肠有宿食,则恶寒战,发热,有时如疟状。大肠胀的,肠鸣疼痛,若感受寒邪,则大便泄泻与饮食不消化。

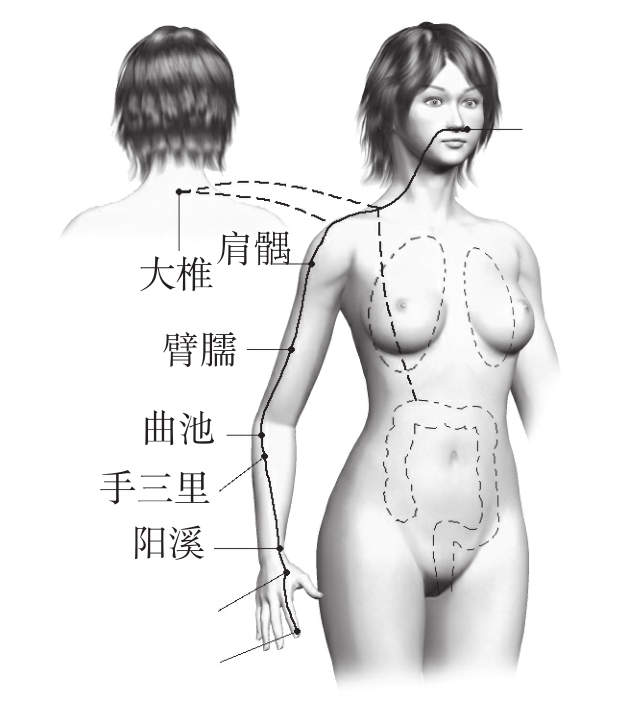

手阳明大肠经图

邪气于大肠积留,则梦田野。

手阳明经脉自大指、食指尖端外侧而起,沿着食指(拇指侧)上缘出合谷穴,通过第一、二掌骨的中间,前入腕上至拇指后,从两筋中间凹陷处,沿前臂上方,至肘外侧,再沿上臂外侧前缘,上肩,出肩峰前缘,上出于背,于柱骨大椎穴上与诸阳经相会,下入缺盆,联络肺脏,下膈,入属大肠腑。其支脉从缺盆直入上颈,贯通颊部,下入齿龈中,回转重绕上唇,左脉向右,右脉向左,交叉于人中,复夹行鼻孔两侧。本经受病,就会发生牙齿痛、颈部肿。凡本脏所主津液而引发的病变,使经脉受到影响,症见眼睛发黄,口中发干,鼻塞或出血,喉中肿闭,肩前及臑内作痛,拇指和食指疼痛,无法屈伸。本经气盛而有余,在经脉循行的部位上,发热而肿;经气虚不足,则恶寒战 ,难于恢复温暖。正气盛的,则人迎脉比寸口脉大三倍;正气虚的,则人迎脉反比寸口脉小。

,难于恢复温暖。正气盛的,则人迎脉比寸口脉大三倍;正气虚的,则人迎脉反比寸口脉小。