三、东北科技创新的现状和问题

三、东北科技创新的现状和问题

(一)东北科技创新的主要进展

1.拥有一支数量较多、素质较高的科技人员队伍。

从整体上看,东北地区的科技人力资源较为丰富,特别是在制造业方面,如黑色金属冶炼及压延加工业、普通机械制造业、交通运输设备制造业等领域,科技人才充足。2002年东北地区从事科技活动人员总数为35.2万人,平均每万人中有科技人员31.7人,其中辽宁省从事科技活动人员总数为19.7万人,居全国第5位。在黑色金属冶炼及压延加工业方面,仅辽宁科技活动人员就达19744人,占全国近1/5,居全国第1位;普通机械制造业方面,辽宁科技活动人员达7140人,仅次于江苏和上海;交通运输设备制造业方面,辽宁省科技活动人员达15075人,仅次于陕西、湖北、江苏。在高层次人才方面,东北地区总量也不少,如辽宁拥有中国科学院、中国工程院院士44人,黑龙江拥有“两院”院士28人。

2.拥有一批实力很强的科研机构,在装备制造业和材料工业等相关领域具有较强的研发优势。

东北三省借助早期工业的发展和国家的支持,沉淀了一批优秀的科技资源,积累了较为雄厚的研发力量。截至2002年年底,东北地区共有中直、部属和省属科研开发机构502家,其中中直院所34家,省级以上工程技术研究中心69家,省级以上重点实验室126家。这些科研机构中的不少科研院所在所属研究领域内处于国内外领先地位。例如,中科院沈阳金属所在新型纳米材料、金属功能材料等领域居于国际领先地位;中科院长春光机所在光电子材料等领域有很强的技术优势;信息产业部49所是全国最大的传感器技术研究基地;航空工业集团627所是我国第一个拥有风洞实验室的空气动力学研究基地;中国船舶重工集团703所是我国最大的舰船燃气轮机及新型动力研究基地;中国机械研究院哈尔滨焊接技术研究所是我国实力最强、规模最大的焊接技术研究基地;等等。

3.企业技术研究与开发体系初步形成,企业技术创新能力持续增强。

通过技术引进、自主开发和产学研结合,东北地区企业的技术开发能力、高新技术转化能力和市场竞争力在近些年得到了较大程度的增强,初步形成了企业技术研究与开发体系。到2002年年底,东北地区共有省级以上企业技术中心约280家,其中吉林和黑龙江各拥有国家级企业技术中心28家和10家。尤其值得关注的是,在国有企业技术创新能力持续得到增强的同时,东北地区高科技民营企业的群体不断扩大,其自主研发的积极性逐步提高。例如,沈阳大陆激光、哈尔滨威克科技、哈尔滨四海集团和吉林修正药业等民营企业均具有产品科技含量较高,自主研发或与高校、科技院所合作研发的活动较为频繁等共同特点。

4.高新技术产业发展取得明显成效。

经过近几年来的快速发展,东北地区高新技术产业的发展框架基本形成,高新技术产业化成为科技创新的重要组成部分。2002年,东北三省高技术产业共完成增加值222.26亿元,占规模以上工业增加值的比重为6.7%。东北地区7个国家级高新技术产业开发区的建设取得重要进展,2003年东北国家高新区R&D投入达到35.6亿元、拥有授权的发明专利905项,均占整个东北地区的40%以上。近年来技工贸总收入的年均增长率均高达40%,是所在城市经济增长的重要引擎。目前,辽宁省的计算机、先进装备制造、生物制药、新材料和软件,吉林省的生物医药、光电子、先进制造技术和新材料,黑龙江省的机电一体化、现代制造、精细化工和现代中药等高新技术产业的发展已初具规模,正逐渐成为东北老工业基地进一步发展的主要接续产业,对改善东北地区的产业结构,推动东北地区新型工业化的进程发挥了积极作用。

5.主导产业科技水平有较大幅度提高。

近年来,东北地区的装备制造、材料、医药、农产品深加工等主导产业发展迅速,科技水平的提高在其中起到关键作用。例如,在装备制造业科技领域,通过消化吸收与创新,掌握了若干重大成套技术装备的设计与制造技术,计算机辅助设计(CAD)和计算机集成制造系统(CIMS)等一大批共性技术的推广应用,大幅度地提高了装备制造企业的技术创新能力;在材料工业科技领域,自行研发和从国外引进了一批具有国际水平的工艺技术和生产设备,如原油二次加工技术和薄板坯连铸连轧技术等,为材料工业的发展奠定了良好基础;在农产品深加工科技方面,重点研究了玉米深加工技术,在变性淀粉新工艺新产品研究、淀粉高分子材料研究、膜分离技术在淀粉及深加工产品中的应用研究等多个领域取得了显著成绩,为农产品深加工产业的发展提供了有力保障。

(二)东北科技发展水平的总体评价

由于在经济发展阶段、资源结构特征和改革开放程度等方面存在差异,因此我国各地区之间的科技发展水平往往有所不同。对东北地区的科技发展水平进行评价,目的在于从总体上了解该地区的科技发展在全国的地位,与先进地区的差距以及差距所表现的基本方面。

综合考虑评价指标的代表性和统计数据的权威性,这里采用科技部每年发布的对全国及各地区科技进步统计监测的结果作为科技发展水平的评价依据。表10是根据2004年统计监测结果将全国分为6个地区计算的综合科技进步水平指数。由表可见,全国综合科技进步水平指数为41.51%,高于全国水平的是长江三角洲地区和环渤海地区,珠江三角洲地区与全国水平相当,东北地区比全国水平略低,但高于中部和西部地区。按省市区分析,东北地区的辽宁、黑龙江、吉林三省的综合科技进步水平指数分别为45.19%、35.76%和33.2%,在31个省市区中分别排在第6位、12位和15位。这就表明,目前东北地区的科技发展尚未达到全国平均水平,与先进地区的差距更大;在东北地区内部,三省的科技发展水平也有较大差异,辽宁省较强,黑龙江省次之,吉林省相对较弱。

表10 东北地区科技发展水平与其他地区比较

资料来源:根据《2004年全国及各地区科技进步统计监测结果》计算整理。

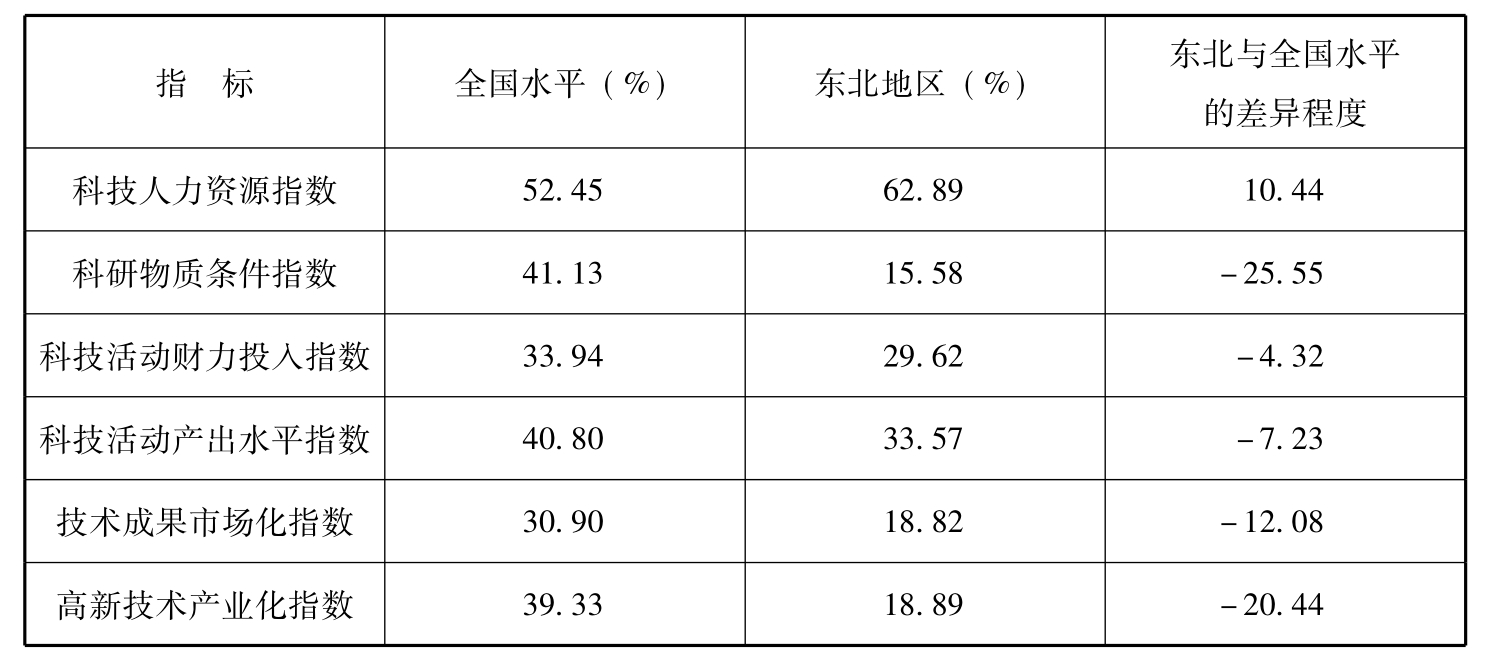

在综合科技进步水平指数的12个二级构成指标中,进一步遴选出科技人力资源、科研物质条件、科技活动财力投入、科技活动产出水平、技术成果市场化和高新技术产业化6个指标,以分析东北地区在这些方面与全国水平的差异程度。从表11可见,在上述6个指标中,东北地区只有科技人力资源指数高于全国水平,前者高于后者10.44个百分点。在低于全国水平的其余5个指标中,差距较大的是科研物质条件指数和高新技术产业化指数,两者分别低于全国水平25.55和20.44个百分点;而技术成果市场化指数、科技活动产出水平指数和科技活动财力投入指数则分别低于全国水平12.08、7.23和4.32个百分点。

表11 东北地区科技发展主要指标与全国水平的差异

资料来源:根据《2004年全国及各地区科技进步统计监测结果》计算整理。

(三)东北科技创新存在的问题

1.企业研究开发的投入严重不足。

从全国的情况看,目前全国R&D经费的60%以上已投向企业,但政府投入非常有限,大部分经费主要靠企业筹集。由于东北地区的多数工业企业社会负担沉重,银行负债率高,自身积累能力弱,很难得到银行的支持,从而造成技术创新和技术改造投入严重不足。国际上一般认为,技术开发资金占销售额1%的企业很难生存,占2%的可以维持,占5%的才有竞争力,而东北地区的这一比重仅为0.6%左右。

2.科技成果与经济发展的需要脱节。

东北地区每年发布的科技成果并不少,2003年占到全国省部级以上科技成果总量的18.4%,这一比重大大高于东北地区GDP和工业增加值占全国的份额。与此形成对照的是,东北地区科技成果的市场成交额却相对较少,2003年仅占全国总成交量的13.1%。这说明东北地区科技创新的努力方向与经济发展的需要存在比较严重的脱节现象,同时也反映了科技创新组织上长期存在的科技机构与生产企业“两张皮”的问题依然突出。

3.科技创新的动力和激励机制尚未健全。

由于东北地区国有企业的比重大,加上受计划经济的惯性推动,相当一部分企业无论从内部还是从外部都缺乏对科技创新的有效激励,创新主体地位难以确立。从外部机制看,政企不分的情况未能得到根本改善,地方政府没有很好地从计划体制下的直接介入式管理转化为市场经济条件下的宏观调控服务,企业没有充分的决策权,创新的自主性大受影响。从企业内部看,制度再造缓慢,产权界定模糊,法人治理结构存在严重缺陷,企业经营者重速度轻效益,不愿着力向内挖潜、改造和创新。

4.科技创新资源整合性较弱,缺乏区域联动。

东北地区的科技创新资源丰富,但由于分属于不同的部门和地区,加之受三省行政区各自的约束和政策措施不力等原因,相互之间的联系处于一种相对松散的状态,自成体系,缺乏互动,没有形成相互开放、资源共享、联合攻关的协同网络。科技创新资源的关联性和整体性较差,将会影响到知识、技术和人才等创新要素在区域内的自由流动,最终也将削弱东北地区整体的科技创新能力。

5.科技创新环境不适应市场竞争的要求。

虽然东北地区整体上已经形成科技机构、大学、企业技术中心、中介服务组织等创新组织体系,但有些环节特别是中介服务组织的服务支撑功能还比较薄弱,经营水平良莠不齐,创新服务体系应具备的可行性论证、融资担保、专利代理、纠纷调节等功能还远未发挥和完善,难以为企业提供全方位的优质服务。另外,东北地区的市场规范化程度较低,对创新成果缺乏有效的知识产权保护,创新企业与跟进企业的利益差别不大,导致企业难以从战略高度上重视技术创新。

6.高技术产业规划趋同现象严重,专业化分工与协作有待提高。

在东北三省高新技术产业开发区的科技发展规划中,大都把电子信息、生物医药、新材料、先进制造技术等作为各个高新技术产业开发区科技发展的主要方向。在经济技术起点不同的开发区生产相同的产品,彼此之间缺乏合理的产业分工,导致各开发区缺乏产业特色,产业结构雷同。