二、东北装备制造业产业发展和科技支撑需要解决的问题

二、东北装备制造业产业发展和科技支撑需要解决的问题

我国已经和即将实施的一批重大工程项目,如“西气东输”、“南水北调”、“西电东送”、“青藏铁路”、液化天然气项目以及电力、冶金、石化等国民经济各部门和国防、城市基础设施建设等,既给东北装备制造业提供了难得的发展机遇和潜在市场,也给其发展和创新提出了巨大挑战。为了迎接这个挑战,东北装备制造业必须加快解决其自身和发展环境等多方面的问题。

东北装备制造业产业发展和科技支撑需要解决的问题,有体制改革滞后、经营机制不活的问题,有历史包袱和社会负担沉重的问题,有产业结构和产业组织不合理的问题,也有国家产业政策和技术政策不够完善的问题。许多问题都有特定的历史和时代背景。准确把握东北装备制造业需要解决的问题,是制定国家科技支撑政策和配套保障措施的重要基础和前提。

1.发展速度相对滞后,内生的增长力量受到抑制。

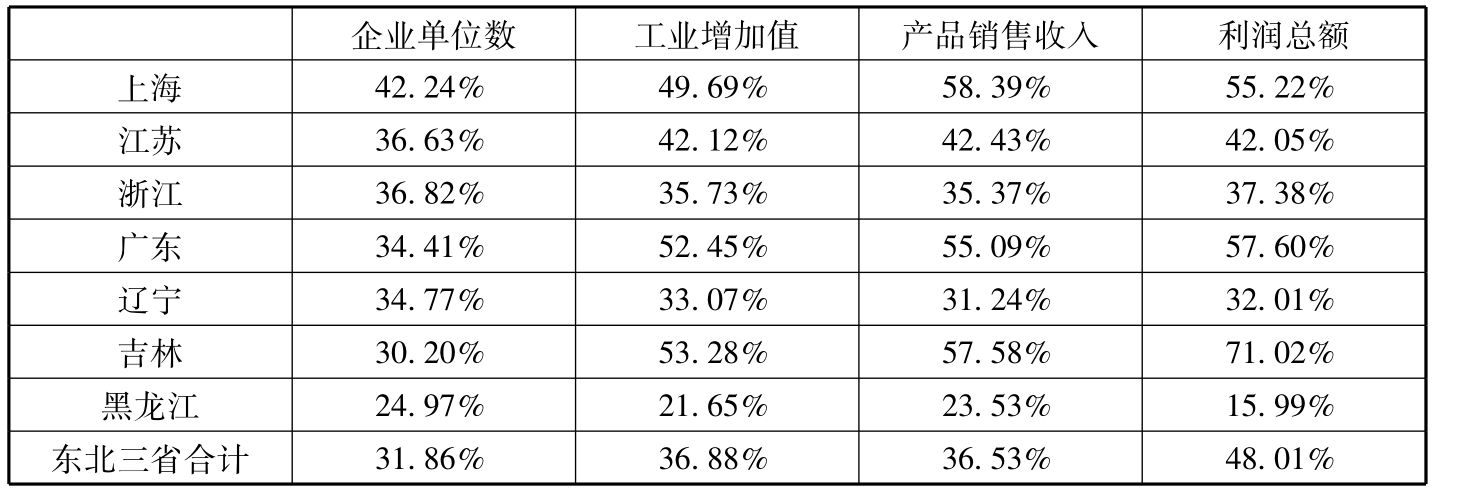

改革开放以来,面对国内经济发展和市场环境的变化,东北老工业基地的体制性、结构性、阶段性矛盾日益显现,内生的增长力量受到抑制,东北装备制造业发展相对滞后,结构地位相对下降。从统计数据来看,2003年全国装备制造业的工业增加值占全国制造业的36.43%,产品销售收入占39.33%,利润总额占40.50%,资产占37.18%。东北装备制造业工业增加值、产品销售收入、利润总额分别占制造业的36.88%、36.53%、 48.01%,东北装备制造业在制造业中的比重并不高于全国的平均水平。

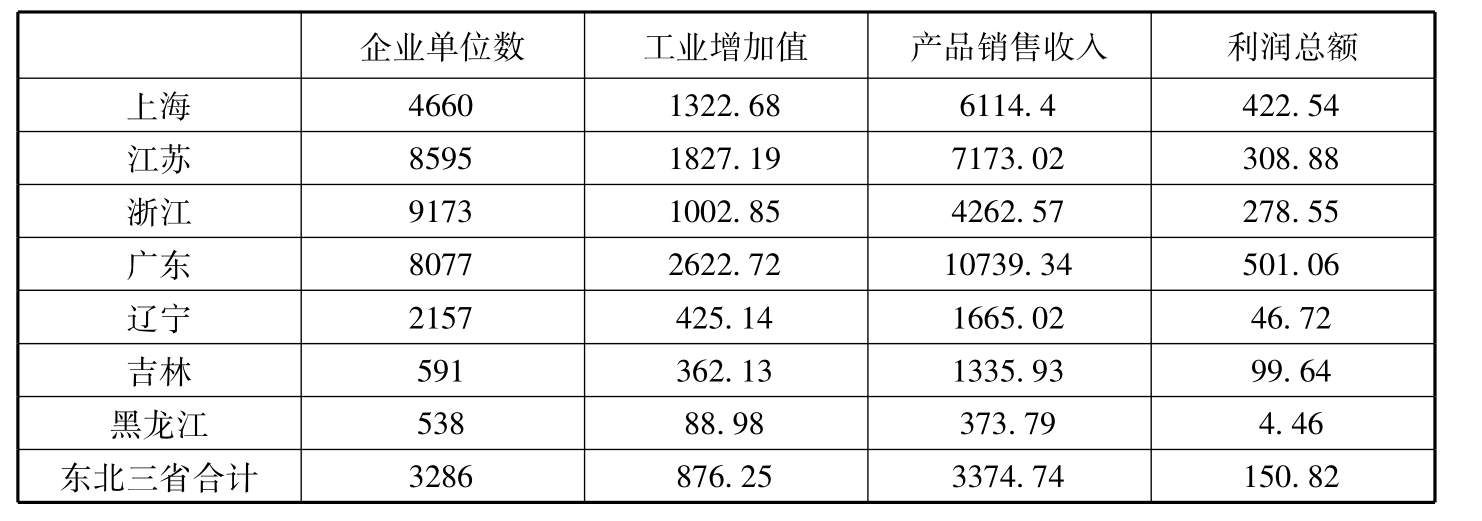

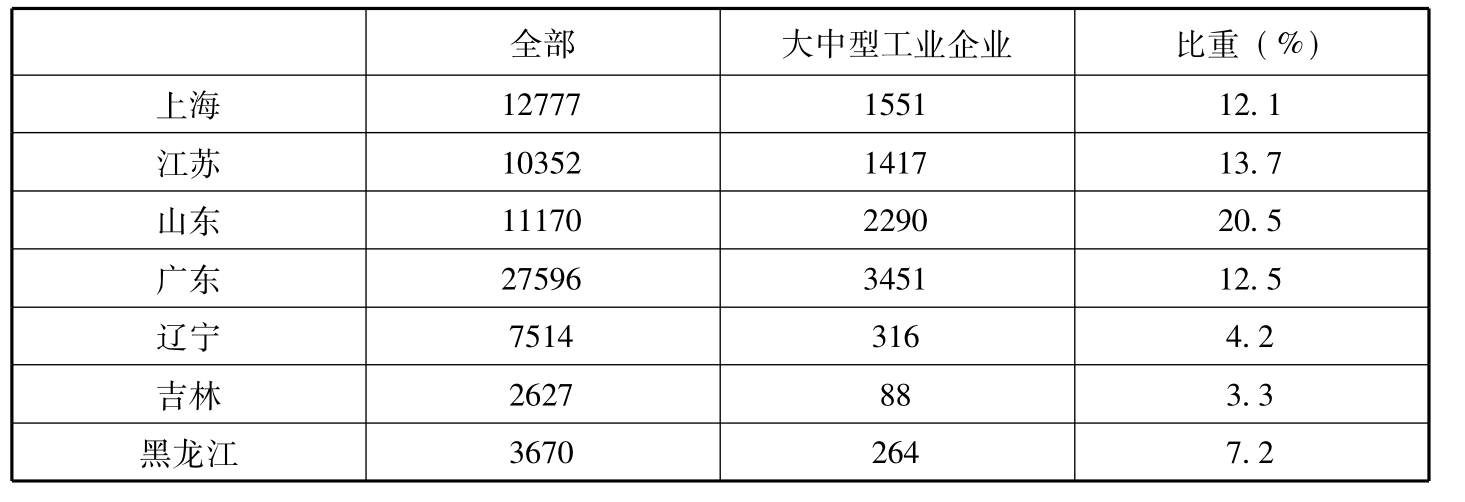

2003年东北有装备制造业企业3286个,占全国同类企业的5.82%。工业增加值876.25亿元,占全国的7.06%;资产合计4703.91亿元,占全国的9.89%,产品销售收入3374.74亿元,占全国的6.92%;利润总额150.82亿元,占全国的6.04%;职工平均人数121.96万人,占全国的7.71%。从产出规模来看,东北装备制造业并不具有优势,上海、江苏、浙江、山东、广东每一省市的装备制造业的企业数量、工业增加值、产品销售收入以及利润总额均超过了东北三省之和(见表3)。同样,这些省市装备制造业工业在制造业中的比重也超过了东北三省和三省合计(见表4)。

表3 东北三省装备制造业规模与东部沿海一些省市的比较(2003) 单位:亿元

资料来源:根据《我国统计年鉴》(2004)、《黑龙江统计年鉴》(2004)、《吉林统计年鉴》(2004)、《辽宁统计年鉴》(2004)数据整理。

表4 东北三省装备制造业在制造业的比重及与部分省市的比较(2003)

资料来源:根据《我国统计年鉴》(2004)、《黑龙江统计年鉴》(2004)、《吉林统计年鉴》(2004)、《辽宁统计年鉴》(2004)数据整理。

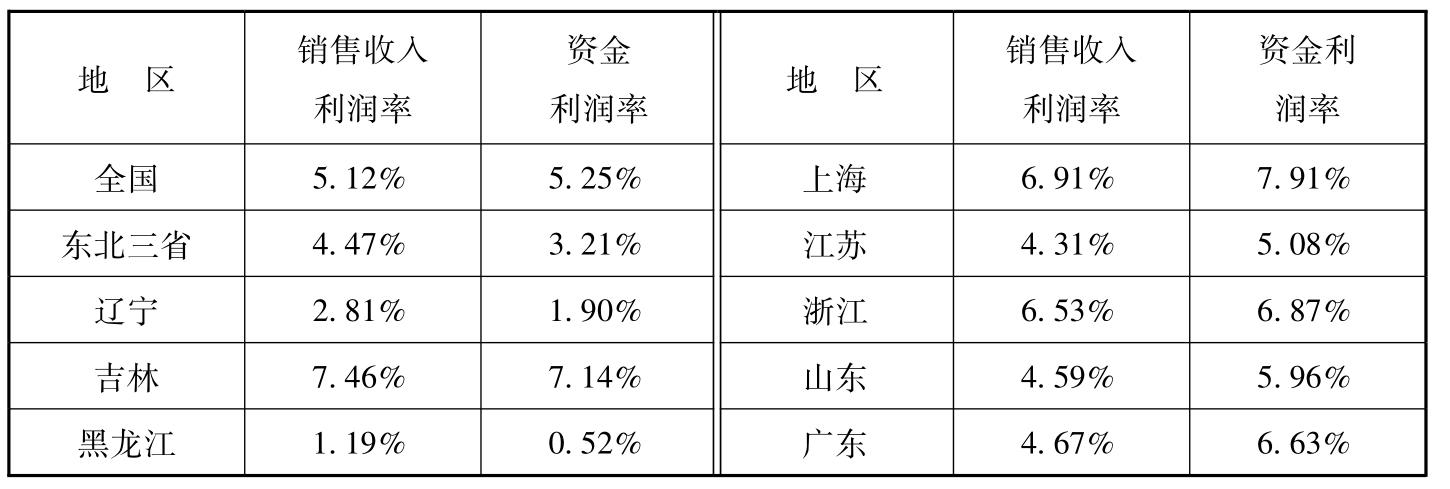

近几年来,东北三省的装备制造业的经济效益虽然有所提高,但是经济效益水平仍然较低。2001年到2003年全国装备制造业工业增加值和产品销售收入分别增长了63%和67%,而东北增长了49%和56%,分别比全国平均水平低14个百分点和11个百分点。2003年,东北三省装备制造业的销售收入利润率为4.47%,比全国平均水平低0.65个百分点(见表5)。

分别就装备工业的七个行业来看,东北地区只有专用设备制造业的工业增加值和产品销售收入超过了全国平均增长速度,但是利润总额增长幅度却大大低于全国平均水平。

对东北三省进行比较,吉林由于汽车产业占有较高的比重,销售收入利润率与资金利润率较高,而辽宁与黑龙江的销售收入利润率和资金利润率不仅低于全国平均水平与东部沿海一些省市,甚至低于银行长期存款利率。

表5 东北三省装备制造业销售收入利润率及其比较(2003)

资料来源:根据《我国统计年鉴》(2004)、《黑龙江统计年鉴》(2004)、《吉林统计年鉴》(2004)、《辽宁统计年鉴》(2004)数据整理。

2.传统装备制造业比重高,新型装备制造业发展缓慢。

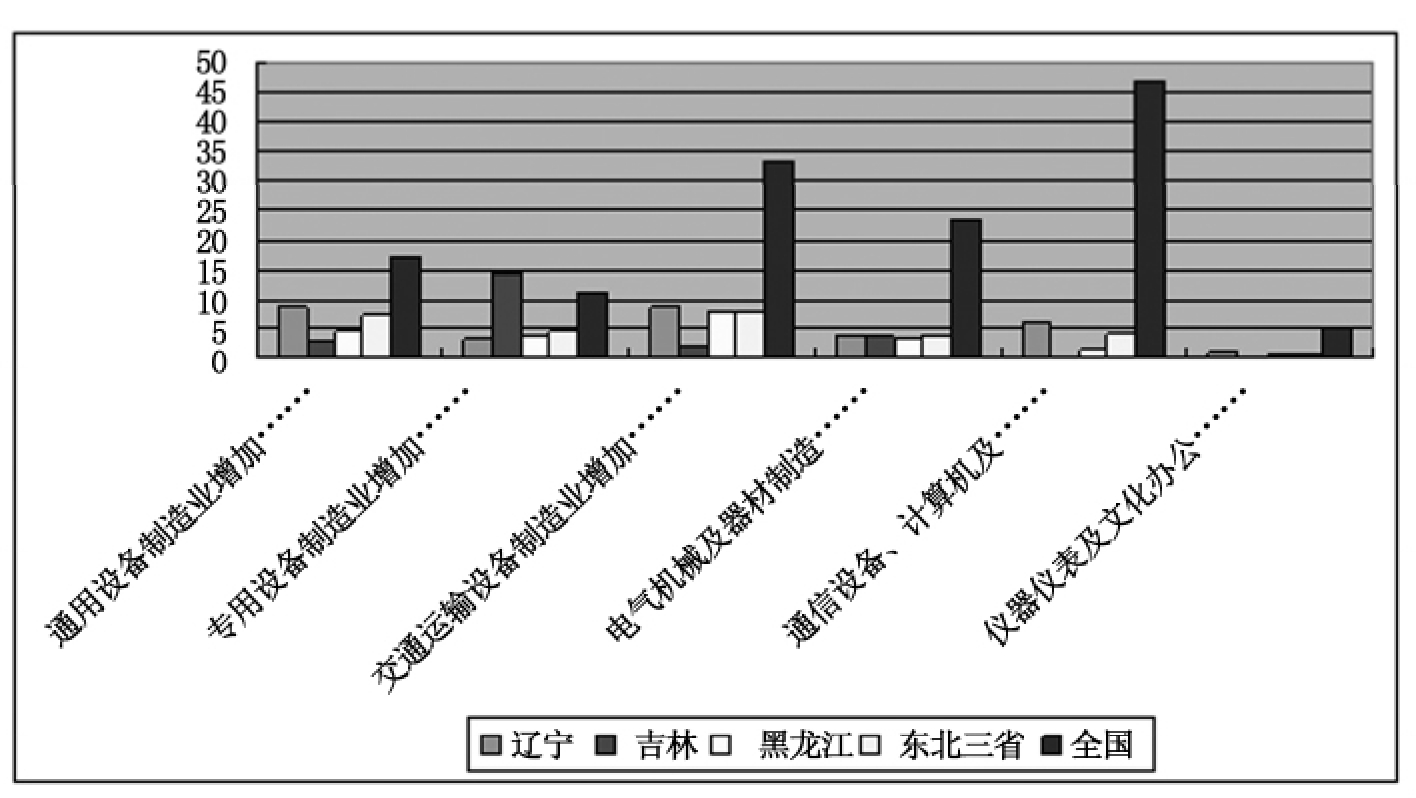

相对于新兴的装备制造业来说,传统的机械制造业增长较为缓慢(见图2),市场竞争激烈,利润率低。东北装备制造业发展较为缓慢,效益不高,与东北装备制造的产业结构侧重于传统装备制造业有一定的关系。黑龙江金属制品、通用机械、专用机械三个行业占装备制造业43%,辽宁占42.65%,而上海、江苏、浙江、山东、广东等省市新兴的装备制造业如交通运输设备、电气机械、电子通信产业基本占50%以上。交通运输设备,电气机械,电子通信业是我国近十几年高速增长产业,产品的附加值与赢利空间比较大。在东北三省中,辽宁的装备制造业企业数量和职工人数较多,是吉林和黑龙江两省之和的两倍,其工业增加值、总资产、产品销售收入也高于吉林、黑龙江两省,但是吉林装备制造业所创造的利润总额却比另外二省之和还多。各省装备制造业在制造业的比重除企业数量辽宁领先外,其他各项指标吉林均高于其他两省,其中重要的原因就是吉林的装备制造业以交通运输设备为主。

图2 2003年东北三省装备制造业各行业增加值占制造业的比重(%)

3.国家经费支持过低,企业缺乏技术投入能力。

科技活动经济内部总支出是创新投入的重要指标之一,它涵盖所有与技术活动有关的经费,其支出多少是体现对科技的重视程度。全国大中型企业的科技活动经费支出占销售收入的比重由1998年的1.28%上升到2002年的1.73%和2003年的1.52%,上海、江苏、山东、广东大中型企业的这一比重也不断上升,接近2.0%。东北三省在科技活动经费内部支出上,从1996~2003年,科技活动经费支出占销售收入的比重一直在1.3%左右徘徊,增长率一直低于全国平均水平(见图3),更低于沿海一些经济发达省市。

东北装备制造业企业拥有比较雄厚的研发人员,但研发投入渠道单一、总量少,研发方向和重点缺乏国家引导和支持的问题比较严重。企业除了用于创新的投入增长较低外,在创新投入的结构方面也与全国及沿海发达省市有较大的区别。由于东北企业大多数是老企业,需要依靠技术改造来保持和扩展规模,因此东北企业的技术改造的支出增长率高于全国平均水平,但在技术引进经费、消化吸收经费的支出自1996~2003年却出现较大的下降。

从创新的产品来看,全国新产品销售收入占总销售收入的比重为15%,东北地区平均为9.7%。东北三省企业专利申请数,1996年总水平高于上海和江苏,到2001年东三省合计只有上海和江苏水平的1/3,与山东与广东相比相差更远。东北三省辽、吉、黑大中型工业企业专利申请数占全省专利申请数的比重只有4.2%、3.3%和7.2%,大大低于沿海一些省市(见表6)。这说明东北大中型企业虽然数量较多,但是创新能力不强。

图3 2003年东北三省研究与发展投入及其与全国的比较

表6 2001年东北三省大中型工业企业专利申请数与部分省市比较

资料来源:《中国科技统计年鉴》(2002),中国统计出版社,2002年12月。

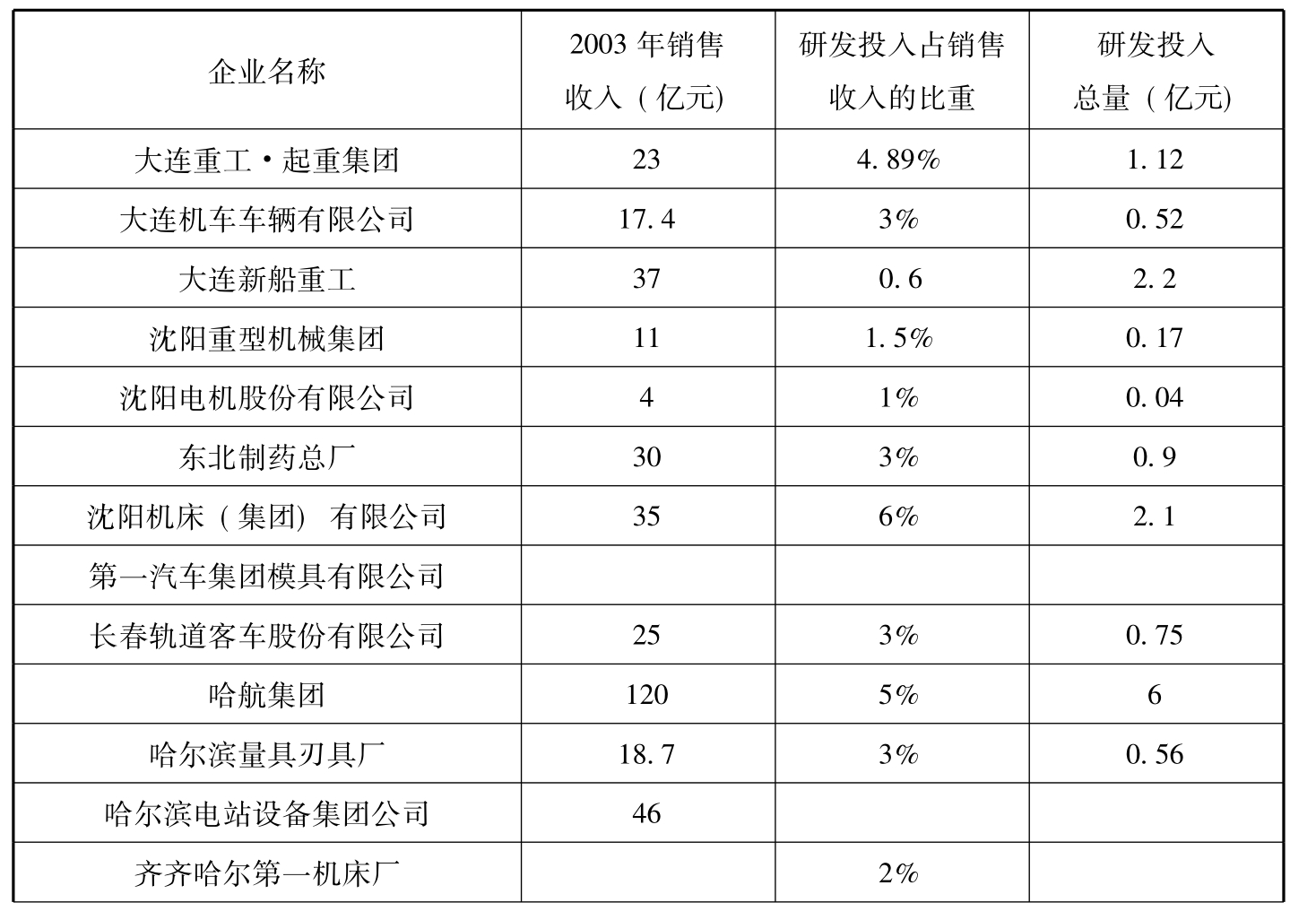

由于缺乏国家经费的引导和支持,企业研发重点停留在解决短期技术问题上,没有能力从事关系产业和企业长期发展的基础、共性和关键技术研发。技术、人才、市场方面的竞争日趋激烈,产业开放程度不断扩大,企业难以维持一支具有较高技术水平、相对稳定的研发队伍,企业长期积累起来的技术能力难以转化为持续创新能力。因此,许多行业骨干企业的技术开发能力和配套技术水平低于世界知名公司,有的还低于国内同行。例如,哈航集团在国内直升机和通用飞机制造领域处于领先地位,但由于主要依靠自身积累,投入水平始终受到限制,产品没有系列化,与国外大型航空产品制造企业相比投入总量偏低,在经营规模和效益上处于劣势。在转包生产方面,波音、空客基本控制了大型、干线飞机国际市场,在我国的转包比例越来越高,但哈航集团参与得十分有限。长春客车厂在2000年与铁道部脱钩以后,国家没有延续铁道部对企业的倾斜、支持政策,企业失去了资金来源和政策支持,资金紧张、研发投入不足、发展后劲缺乏的问题日渐突出。大连新船重工没有军品,而国外用户订购的是船舶,面临研发经费短缺。

表7 东北装备制造业若干骨干企业研发投入

续表

注:本表销售收入、研发投入占销售收入的比重来自于访谈,研发投入总量为计算数据。

资料来源:课题组2004年9~10月对相关企业的调研访谈,数据未必十分精确,仅供参考。

4.核心技术和关键装备对国外依赖程度较高,自主研发的产品和核心技术少。

引进外国先进技术装备对提高东北装备制造业技术水平发挥了积极作用,但对引进技术的再创新一直是薄弱环节。在引进过程中,主要资金和精力用于硬件设备和生产线的进口,忽视技术专利、专有技术和研发人才的引进,缺乏对引进技术的系统集成、综合创新。一些引进项目过分关注短期制造能力,技术能力陷入“引进—落后—再引进—再落后”的恶性循环之中,国内技术需求和研发能力受到削弱甚至扼杀。

东北装备制造业在半个多世纪的发展中,多次试图摆脱依靠技术引进和模仿创新的路径,形成自主知识产权的技术体系。但是,这种努力一直面临挑战。许多在国民经济中发挥重要作用的产业以及主导产品的设计、生产,往往不是建立在自主知识产权的基础上,而是依靠外国技术和装备进行生产。一些已经形成一定国际竞争力的产业或产品,对国外技术仍然具有很强的依赖,特别是产业的核心技术和领先技术一般仍由国外公司控制。东北装备制造业研发、制造能力与装备制造业的战略地位极不相称。例如,哈航集团的关键产品加工均大量采用国外设备。长春汽车零部件企业虽然在转向传动系统、制动系统、发动机零部件系统、热力交换系统等方面形成了制造能力,但技术上仍受国外汽车零部件供应商的控制。长春轨道客车股份公司对国外技术的依赖比较强,尤其在系统集成、高速转向架等核心技术领域没有形成自己的能力。只有尽快改变这种状况,才能应对经济全球化背景下国家间竞争日益加剧的挑战。

5.体制改革尚未完成,企业社会负担和历史包袱依然沉重。

东北装备制造业多为国有企业,基本上是国有独资或国有绝对控股企业。尽管经过多年改革,企业仍然受到旧体制的束缚,同时对旧体制存有较高的依赖,各种历史包袱、社会负担、改革成本仍在拖累企业。从调研情况看,资金不足和负担过重两大问题比较突出,债务、富余人员、办社会三大包袱导致企业非生产性支出比重过高。一些企业经营、发展主要依赖银行贷款,企业负债率居高不下。例如,长春客车厂于2002年3月进行了股份制改造,但社会负担和历史包袱没有解脱,体制机制上没有脱胎换骨。齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司在企业办社会方面占用资产22510万元,员工1846人,年工资支出3025万元,分别占企业总资产、员工总数和年工资支出的13.3%、19.1%和17.1%。哈电集团企业所属企业办社会职能的机构64个,办社会机构的在册人员5348人,离退休人员20967人,资产总额为4.73亿元。2003年办社会的费用支出共计2.57亿元;供水、电、热等公共设施的改造费用预计2.6亿元,需解决企业转供能源移交问题;另外,由于地处北方高寒地带,受地域和区域经济的影响,哈电集团每年要支付的取暖费和高寒补助费,材料和产品运输(半径)费用大大高于南方同类企业。

6.配套和基础产业发展滞后,专业化协作程度低。

总体上看来,东北地区大中型企业的比重高于沿海一些经济较为发达的省市。如果仅就装备制造业来看,东北地区大中型企业的集中度还要高。数据分析显示(见表8),我国大中型企业的研发投入与创新产出远远高于小型企业。但是,东北大中型企业聚集并没有产生应有的效果,其主要原因是企业是“大而全”,工业生产的社会专业化分工水平较低,为装备制造业主导企业配套的元器件、零配件企业成长缓慢,区域内大中小企业之间、各类开发区和工业园区之间的分工协作体系没有形成。

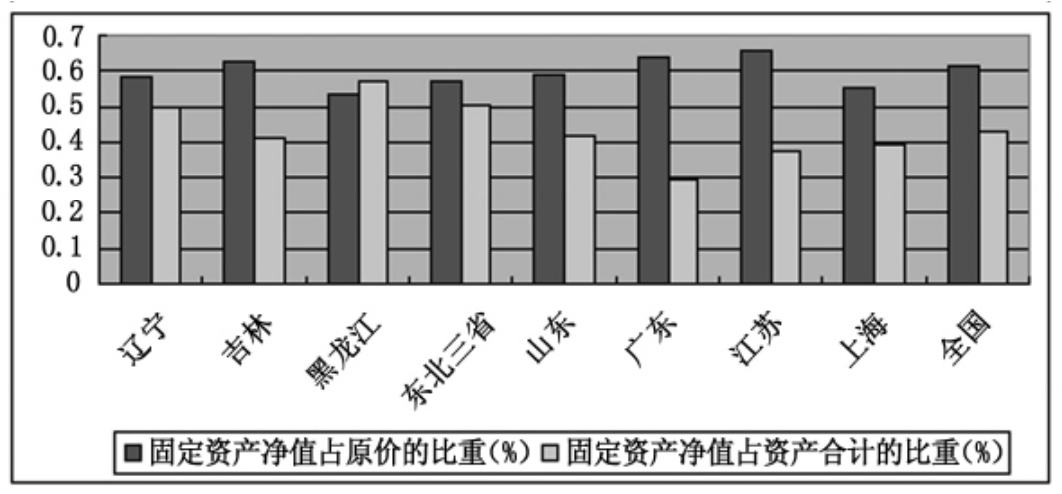

东北装备制造业虽然进行了大规模技术改造,但是,由于企业生产历史长,陈旧设备多,技术改造主要集中在部分关键设备和关键生产环节上,从而形成企业之间装备水平不配套,而且企业内部装备水平参差不齐的问题依然存在。这可以从固定资产净值占原价的比重得到印证。在正常提取折旧的情况下,固定资产净值占原价的比重,可以在很大程度上反映固定资产的新旧程度,从而间接反映设备水平。由图4可见,东北三省固定资产净值占原价的比重,除吉林省与全国平均水平相当外,黑龙江和辽宁均低于全国平均水平。例如,齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司虽然进行了大规模装备改造,但原材料、半成品、产成品仓储设施基本维持在建厂初期的状况,输电、配电系统设备老化,能源计量设备陈旧和落后。配套企业初级产品多,深加工产品少,高附加值、高技术含量的产品比重偏低,自主发展的基础较弱。调查显示,吉林省工业企业技术装备达到20世纪90年代水平的仅占15%,60%以上属于七八十年代水平,甚至为60年代以前的水平。

由于缺乏充分的社会化协作条件,企业内部的资产利用效率低,在研发、生产、采购、库存等方面的协作成本较高,不利于企业的规模化和成套化生产。例如,东北地区拥有多家发动机制造企业,包括研制航空发动机的哈尔滨东安集团、哈尔滨电站集团、沈阳黎明集团,研制铁路机车发动机的大连机车车辆有限公司,这些企业之间没有建立起分工协作关系。由于国内发动机、机载设备等辅机厂和铝厂没有取得适航证,难以给整机厂配套,哈航集团的专业化协作水平受到抑制。沈阳电机股份有限公司反映,国内外电机产品差距的根本原因在于原材料,国产绝缘材料比国外的厚。吉林汽车零部件产业有一批全国龙头企业,掌握制造能力,但设计能力弱,没有能够为500万~1000万辆整车配套的企业。一汽模具制造有限公司一直受到上游企业技术落后的制约,特别是铸件质量不稳定对磨具质量和制造周期产生负面影响。又如,大连新船重工负责人反映,我国与日本、韩国在造船领域的差距主要在配套能力方面。近几年,我国船舶工业规模迅速扩大、造船产量急剧增加,船舶品种结构不断升级,但船舶配套设备企业的研制、开发和创新能力未能得到有效加强,多数配套企业的工艺落后、设备陈旧、处境艰难,船舶配套业滞后已经开始制约我国造船业的发展。

图4 东北三省固定资产净值占原价的比重及其比较

表8 2003年东北与部分省市大中型工业企业集中度的比重

资料来源:根据《中国统计年鉴》(2004)数据整理计算,中国统计出版社,2004年12月。

7.企业信息化和制造技术水平低,应对市场的快速反应能力差。

现代制造模式要求依托信息技术为核心的管理技术,将先进制造技术与生产经营方式相结合,对企业体制、生产组织、经营管理、技术系统的形态和运作进行整合,实现技术、组织、人力三大资源的系统集成,构筑起现代制造模式。目前,工业发达国家十分注重开发快速而有效的信息交换方式,提高企业生产经营活动的智能化,把制造业自动化的概念更新并扩展到集成化和智能化的高度。制造技术也因此由传统意义上的单纯机械加工技术,转变为集机械、电子、材料、信息和管理等诸多技术于一体的先进制造技术,行业领先企业普遍采用精益思维、柔性制造、敏捷制造、计算机集成制造、并行工程、供应链管理等现代制造技术。

但是,东北相当一部分企业甚至部分骨干企业,仍然沿用传统方式处理信息,在产品设计、制造、物流、营销环节,信息化应用程度和制造技术水平较低,应对市场需求的快速反应能力差,不适应现代制造业发展的方向和要求。