三、东北材料工业及科技总体状况

三、东北材料工业及科技总体状况

(一)东北材料工业现状及特点

1.材料工业是东北支柱产业之一,是东北工业的重要基础。

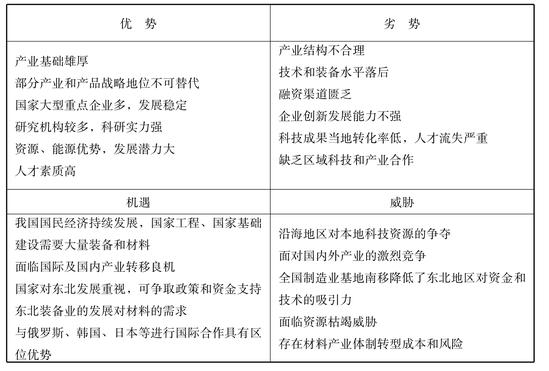

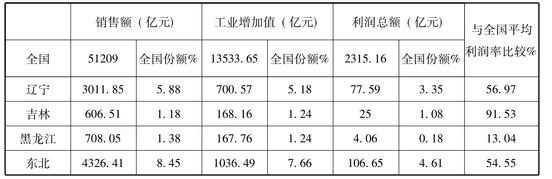

材料工业在东北地区的工业发展中具有重要地位,无论从销售额还是工业增加值来看,都是东北的重要支柱产业。

2003年东北材料行业的销售额和工业增加值分别占当地全部工业的37.78%和26.62%,销售额占当地工业产值的比例高于全国平均水平,其中辽宁省最为突出,高于全国平均水平14个百分点,而吉林省和黑龙江省则低于全国平均水平。

从产业结构来说,东北材料产业不但是东北的支柱产业,而且对装备制造业等东北标志性产业的发展也具有十分关键的支撑作用,是东北工业基地发展的重要基础产业。

表1 东北材料工业增加值和销售额在当地工业总额中的比例

注:根据《中国统计年报》数据整理。

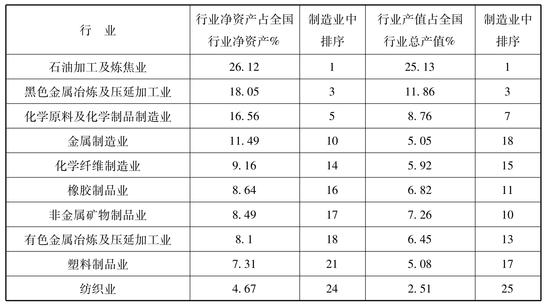

2.材料产业门类齐全,在全国具有重要地位。

作为老工业基地,东北地区有着非常完整的材料工业体系,主要材料产业都具有一定的规模,其中石化、冶金等材料体系形成了从上游原材料到最终消费品的完整产业链。

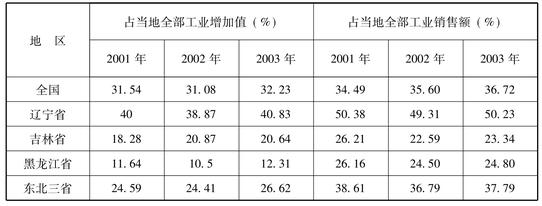

东北的材料工业在全国占有重要地位,特别是石油加工及炼焦业,占全国市场份额的20%以上。黑色金属冶炼及压延加工业的市场份额在10%以上,另有三个行业市场份额在5%以上。总体来说,东北地区的材料工业在全国的市场份额占9%左右。据2001年统计,在10个主要材料行业中,行业净资产占全国相应行业净资产比重在10%以上的有4个,4%~10%的有6个,行业产值在全国也具有一定规模。

就东北地区材料工业本身的发展而言,10个主要材料行业在近三年都得到了较快发展。特别是2003年,10个行业中的7个都取得了20%以上的增长幅度,其他3个行业的增幅也都在10%以上。但这10个行业在全国相应行业中所占的市场份额都呈现出了萎缩趋势,表明东北地区材料产业在全国的市场地位正在逐步下降。

表2 东三省材料工业占全国份额

表3 东北材料产业各行业在全国的地位(2001年)

资料来源:《中国工业发展报告》(2003),经济管理出版社,2004年。

3.材料工业经济效益大大低于全国水平,总体竞争力有所减弱。

2003年东北材料产业销售额占全国份额的8.45%,而利润总额仅占全国份额的4.61%,利润率仅为全国平均水平的54.55%。说明东北材料行业的效益较差,大大低于全国水平。

表4 2003年东北材料产业销售额、工业产值及利润总额占全国比例

注:根据《中国统计年报》数据整理。

占东北材料行业主导地位的石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业等都是凭借东北的石油、铁矿等自然资源发展起来的,至今材料工业还是以原材料的生产加工为主,深加工产品较少。例如,辽宁省2003年石化工业产品销售收入占全国石化工业的9%,居全国第三位,但精细化工率只有27.7%,与全国平均水平40%相比具有很大差距。另外,高附加值的新材料产业在东北材料中所占比例还较小,造成东北材料行业整体效益大大低于国内平均水平,东北材料产业在全国的竞争力在逐步减弱。

4.冶金、石化两个行业在全国地位突出。

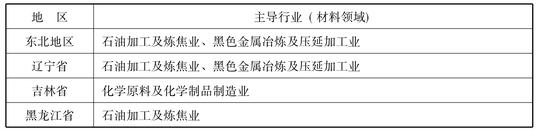

从东北地区材料产业的工业增加值来看,现在东北地区的材料主导产业为石油化工和黑色金属工业,合计占材料产业的50%以上。这两个产业在全国也占有重要地位:石油加工及炼焦业占全国市场份额在20%以上;黑色金属冶炼及压延加工业占全国市场份额在10%以上。其中,辽宁省的钢铁和石油加工业较为发达,吉林省以化学原料及化学制品为主,黑龙江省则以石油加工为主。

表5 东北主导产业(该行业增加值占该地区全部工业增加值比重>5%)

资料来源:根据国家统计局《工业统计年报》(2000、2001、2002、2003)整理。

石油化工是东北三省的共同支柱产业,从原油开采、炼油、乙烯到化工产品已形成了较完整的产业链,8家企业排全国化工行业前20位,包括抚顺石化(4)、大连石化(6)、吉林石化(7)、大庆石化总公司(9)、大庆炼化(12)、锦西石化(13)、锦州石化(16)和辽阳石化(18)等。

辽宁省具有以抚顺石化、大连石化、辽化、沈化、锦化等国内著名化工企业为代表的门类齐全、配套性较强的完整的产业体系,是省内第一大行业,2003年原油加工量达到4446万吨,居全国第一位;吉林省主要依托中国石油吉林石化分公司和吉化集团公司,目前原油加工能力550万吨,乙烯年生产能力53万吨,化工总生产能力465万吨,10余种化工原料产能居全国第一位;黑龙江省石化工业主体企业包括大庆石化公司、大庆石化总厂、大庆炼化公司、大庆石油管理局化工企业、大庆林源炼油厂和黑龙江石油化工厂,主要经济指标均居全省工业之首。

东北的冶金行业以辽宁为主,有200多家企业,形成了包括矿山、冶炼及加工等产业的完整钢铁工业体系。2003年辽宁钢铁生产能力居全国第二位。2004年东北三大特钢重组东北特钢集团,打造全国特钢行业的航空母舰。鞍山地区已探明铁矿石储量约占全国储量的1/4,周围还蕴藏着丰富的菱镁石矿、石灰石矿、黏土矿、锰矿等,为黑色冶金提供了难得的辅助原料。

2003年,东北有5家钢铁企业进入中国500强企业,辽宁4家,包括鞍山钢铁集团公司、本溪钢铁(集团)有限责任公司、辽宁特殊钢集团有限责任公司(现为东北特钢)、凌源钢铁集团有限责任公司;吉林1家,为通化钢铁集团公司。其中辽宁的鞍钢、本钢分别排在钢铁行业第3、4位,鞍钢集团在世界钢铁企业10强中处于第8位。2003年辽宁钢铁生产能力排在全国第2位,钢材、热轧板、冷轧薄板和镀锌板生产能力,在全国均排名第2位。辽宁特钢生产在全国也处于重要地位,2002年生产能力120万吨,产量115万吨,全国排名第3位。2004年东北三大特钢重组东北特钢集团,其生产能力及产品品质会有更大提高。

5.某些产业和产品在全国具有不可替代的战略地位。

由于历史原因,东北地区有一批围绕军工服务或者是为重型装备配套的材料企业,对我国具有重要的战略意义,其生产能力也是其他地区不可比拟的,具有不可代替的地位。此外,这些企业长期形成并积累的管理水平、技术水平也是新兴企业所不具备的。

东北轻合金有限责任公司是我国最大的军用轻合金材料生产基地,提供全国60%~70%的军用轻合金材料,在我国航天航空工业中有不可替代的战略地位,神舟5号飞船就由东北轻合金有限责任公司提供了大量先进材料;第一重型机器厂、哈尔滨焊接研究所、哈尔滨玻璃钢研究所、沈阳金属研究所等为大型水电设备、核电站、重型机床以及军工装备等提供的关键材料具有不可替代性。

6.材料企业以大中型国有企业(中央直属)为主体,民营企业规模较小。

石化、冶金等传统材料工业以国有大型企业为主,民营或外资企业较少。占材料工业绝大部分产值的大型石化和冶金企业都是国有企业,如石化企业基本都分属于中石化、中石油等大型国有石化集团;鞍钢、本钢、东北特钢等大型钢铁企业也都是中央直属国有企业。

随着民营经济的发展,在精细化工、特种陶瓷材料、工程塑料等新材料产业领域出现了一批民营企业,有些企业通过上市等资本运作形成了一定规模,如大连路明、大庆华科、中科英华等;有一批中小型国有材料企业经过改制也逐步转变为民营或股份制企业,如牡丹江的碳化硅、碳化硼国有企业基本都已经转制为民营企业。但从材料产业整体规模来看,材料行业的民营资本比例还相当小,工业产值所占比例仍然较少,材料工业的主体仍然是以石化、冶金等行业为代表的国有大型企业。

7.新材料产业发展较快,形成了特色产业集群。

东北地区的主要工业城市,如大连、沈阳、抚顺、长春、吉林、哈尔滨、大庆、牡丹江等都把新材料列为产业发展的重点,并给予了大力扶持,新材料产业得到了快速发展。新材料企业在东北各地高新区都占有一定比例,并对相关行业的发展起到了带动作用。

大连的高分子材料、氟涂料、稀土发光材料等;沈阳的三耐(耐高温、耐摩擦、耐腐蚀)金属材料、电池材料等;长春的光电子材料、汽车材料、特种高分子材料等;哈尔滨的轻合金材料等;大庆的新型化工材料等;牡丹江的碳化硅、碳化硼等都形成了一定的竞争优势,都有一批技术领先的企业。

凭借资源和技术聚集优势,东北的某些新材料产业已经出现了集群式发展态势。长春的光电子材料依托长春光机电所在激光材料、显示材料、半导体发光材料等方面的科研优势,形成了在全国具有较强竞争力的企业群体,如吉林北方彩晶、华禹光谷、长春联信等;牡丹江在碳化硅、碳化硼材料方面集中了近30家生产企业,硅硼粉体材料的国际市场占有率为40%,国内市场占有率为80%,工业制成品的国际市场占有率为15%,国内市场占有率为80%;营口的镁质材料技术优势明显,矿资源储量大、品质优,资源优势明显,探明储量占全国总储量的85%,菱镁制品国内市场占有率达90%以上,出口量占国际市场交易量的55%左右。

另外,大庆的新型化工材料、大连的发光材料、鸡西的石墨材料、长春的汽车材料等也都有集群发展的优势条件,有望形成具有资源、技术或市场优势的新材料产业集群。

8.辽宁省材料产业分布特点。

辽宁的材料产业主要分布在沈阳、大连、鞍山、本溪、营口、抚顺等地,优势领域为金属材料、石化材料、特种功能材料、镁质材料等。

金属材料是辽宁支柱产业,工业总产值占全省工业销售额的25%左右,2003年钢产量居全国第2位,其中鞍钢、本钢、东北特钢等六大钢铁公司资产总额为1440亿元,生产规模占全省的96.6%,产业集中度很高。

辽宁省化工材料近年来发展迅速,形成了以华锦化工、沈阳化工、大化化工、抚顺乙烯、本溪化工五大企业集团为代表的较为完整的化工体系。

营口是国家镁质材料产业化基地,镁质材料的生产和出口在全国占有重要地位,我国每年出口的镁质材料有200万~300万吨,占据世界交易市场的60%,其中95%以上出自辽宁。

以大连和沈阳为主的新材料产业发展很快,如耐热合金、电池材料、精细化工等在全国都有一定地位。

9.吉林省材料产业分布特点。

吉林省的材料和新材料产业主要分布在长春、吉林、四平等城市,重点领域为汽车材料、石油化工材料、光电子材料、纳米材料等。

与材料相关联的产业主要有石化工业和汽车工业,作为吉林省的支柱和优势产业,这两个行业的产值占整个工业的50%以上。

汽车材料产业具有一定技术和市场优势,“一汽”集团作为全国最大的汽车生产基地,为汽车材料产业提供了很大的发展空间;吉化公司是全国重要的化工原料基地,现有乙烯生产能力53万吨,每年可提供30多种近百万吨化工原料;吉林省光电子信息材料产业在全国具有较强竞争优势、纳米材料等新材料产业发展很快。

图1 辽宁省材料产业空间布局

图2 吉林省材料产业空间布局

10.黑龙江省材料产业分布特点。

黑龙江省材料产业主要分布在大庆、牡丹江、哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯等城市,主要优势领域为石化产业、装备配套材料、特种陶瓷材料等。

黑龙江材料产业以石化工业为主,形成了以大庆为中心,以哈大齐牡石化产业带为主体,以肇东绥棱粮食石化及精细化工小区、佳木斯鹤岗农药化工小区、桦林子午胎生产基地协调发展的“一带多区”的全省石油化工新格局。

黑龙江省为国家重点工程和重型装备配套的材料产业具有特色优势,如东北轻合金的铝镁合金、一重的大型铸锻件等。

牡丹江特种材料产业基地是国家火炬计划新材料产业基地,依托资源优势已形成独具特色的产业群,产品包括碳化硅、碳化硼、特种陶瓷材料及其制成品等十几个品种。硅硼粉体材料占国际市场的40%,绿碳化硅粉体材料占国际市场的60%,工业制成品占国际市场的15%。

图3 黑龙江省材料产业空间布局

(二)东北材料工业科技特点

1.东北材料科技力量雄厚,科研系统完善。

东北三省借助早期工业的发展和国家的支持,沉淀了一批优秀的科技资源,积累了较为雄厚的研发力量。

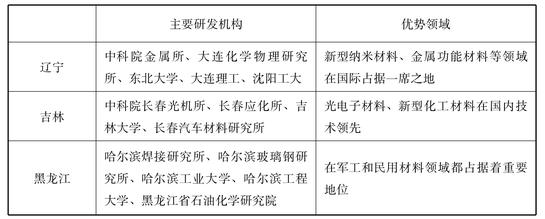

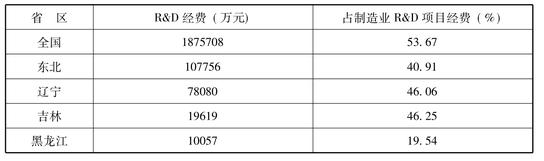

辽宁省目前拥有与材料有关的国家及省属研究机构21个,设有材料学科的高等院校近20所,如中科院金属所在新型纳米材料、金属功能材料等领域在国际上居于领先地位。沈阳化工研究院、大连理工大学、东北大学等都有很强的材料科研力量;吉林省在新材料领域具有较强的基础与优势,拥有长春汽车材料研究所、吉林大学、中科院长春光机所、长春应化所等科研单位的研究力量,在光电子材料等领域有很好的技术优势;黑龙江省哈尔滨焊接研究所、哈尔滨玻璃钢研究所等都在同行业中处于领先地位,哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等在军工和民用材料领域都有着重要地位。

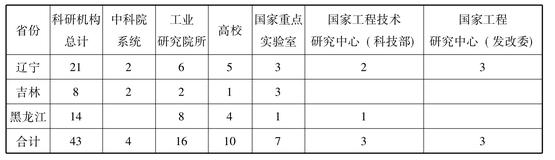

东北地区材料产业的主要科技资源,包括研究所、大学、国家重点实验室、工程研究中心等,如表6所示。

表6 东北地区材料相关科技资源一览表

注:数据截至2003年年底。

2.东北材料科技人才资源丰富,但流失严重。

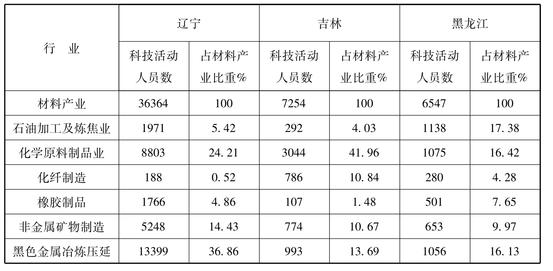

根据国家2000年科技清查数据,东北地区材料产业科技活动人员数达到50165人,占全国的8.43%。辽宁省占整个东北材料产业科技活动人员数的72%。

图4 2000年材料产业科技活动人员比较

从各主要材料行业来看,东北的石油化工科技人才量已经占到整个材料产业人才资源的相当份额,其中辽宁29.63%,吉林45.99%,黑龙江33.80%。东北地区也有一批优秀的材料学科带头人,主要集中于中科院系统研究所、高等院校等研究机构。

表7 材料产业各主要行业科技活动人员数

资料来源:《全国R&D资源清查工业资料汇编》,中国统计出版社,2003年3月。

虽然东北材料人才数量高于全国平均水平,但人才效率却低于全国平均水平。人才效率低,其价值不能充分体现,造成报酬和待遇较低,从而导致人才流失相对严重。特别是年轻科技人员大量流向经济发达地区,不利于东北地区材料产业的持续发展。东北地区科技活动人员近年来增长缓慢,最核心的研发机构人员已出现持续负增长的情况。

另一个问题是人才配置不合理,高素质的人才多集中在机关和事业单位,如吉林省专业技术人员74.31%在事业单位,只有25.69%在企业,高学历人才远离生产一线,不能充分发挥作用的问题十分突出。

3.材料领域科技水平居全国领先地位。

东北材料科研机构较多,其中有一些科研水平比较突出,在全国占有重要地位。在东北新材料产业的发展方面,这些研究机构提供了强大的技术支撑,形成了一批有竞争力的新材料企业。

表8 新材料研究优势领域分布

4.科研机构成果的当地转化率低,科技对产业支撑不够。

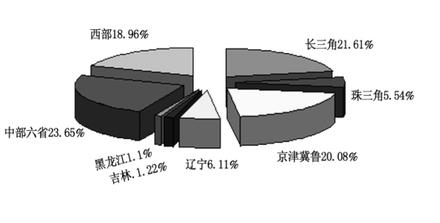

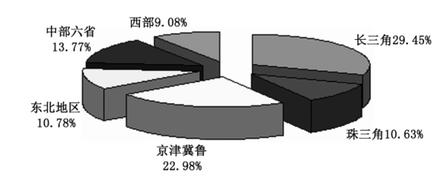

东北地区科技资源丰富,与材料科研开发有关的科研院所及高校众多,每年都有大量研究成果产生,科研水平在全国都占有重要地位。但众多院所的科研成果在东北地区的转化比率较低,如长春应用化学所仅有20%的科研成果在东北三省转化,金属研究所、沈阳化工研究院等研究成果也主要在长三角及珠三角一带企业进行产业转化。整个东北工业技术成果的成交额为53.16万元每万人,不到全国平均水平的一半,说明东北地区在技术成果转化方面还存在严重障碍。

从材料工业来看,影响成果转化的主要障碍是缺乏成果中试基地、缺少科技中介机构等相应成果转化服务环节。

5.企业的科技创新能力弱,以企业为中心的创新体系尚不完善。

从科研院所与企业的产学研结合程度、企业的科技创新能力、R&D投入水平、科技创新环境等来看,东北地区的科技创新体系还很不完善,应该大力加强科技创新体系的建设。

据2000年国家科技资源清查数据显示,东北地区的R&D项目经费投入与各大区相比排名第四位,仅相当于广东一省的投入水平。相对于东北地区材料工业的规模来说,其科研经费的投入是相当低的,对材料工业科技进步的支持达不到材料工业的需求,直接影响了东北材料企业的创新能力。

从创新体系的主体来看,企业在创新中的作用逐渐增强,但东北材料企业由于效益和体制原因,造成研发资金少、企业创新内在动力不足等现象,企业还未成为创新主体。创新能力相对较强的大中型企业技术开发经费占其销售额的比例在1.5%以下,而发达国家的大公司一般都在5%左右,高技术公司甚至达到15%~20%,对比之下,东北企业还具有相当大的差距,自主研发能力明显不足。

图5 2000年我国各地区主要材料产业2000年R&D项目经费分布

表9 2000年材料产业项目经费比较

资料来源:《全国R&D资源清查工业资料汇编》,中国统计出版社,2003年5月。

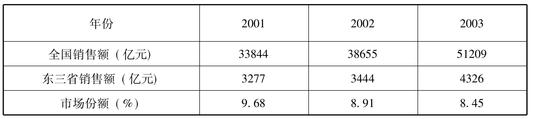

(三)东北材料产业及科技发展分析

根据我国近期对材料工业和科技发展的需求及东北材料工业及科技的特点,结合当今材料产业发展的环境和趋势,应该说东北材料产业及科技发展具有一定的优势并面临着良好的发展机遇,同时自身也存在着一些不足并面对着较强的竞争威胁。

1.发展优势。

东北材料产业及科技的发展优势主要体现在东北有非常雄厚的材料产业基础,材料资源丰富,经过多年发展形成了完整的产业和科研体系。

作为东北材料产业主体的化工和冶金行业在全国具有重要地位,并且自然资源丰富,能源、水资源、土地资源等方面都具有优势。东北一直是我国原油产量最高的地区,从原油开采、炼油、乙烯、原料到化工产品形成较完整产业链,8家企业排全国化工行业前20位;鞍山地区已探明铁矿石储量约占全国储量的1/4,鞍钢、本钢分别排在钢铁行业第3、4位,鞍钢集团在世界钢铁企业10强中的处于第8位。

东北的材料科研体系完善,有众多在全国具有重要地位的科研院所和大学,大型企业的技术中心也有很强的研发能力。东北人口素质较高,平均教育水平处于全国前列,材料类科技人才拥有率也高于全国水平。

2.发展劣势。

东北材料产业及科技的发展劣势在于,体制改革滞后,产业结构不合理,对资源的依赖性较大,高附加值的深加工产品和新材料产品较少,造成企业效益差,自身积累发展不够。

国有企业改制滞后、人的观念落后等都阻碍了东北材料产业的发展。东北地区在材料科研方面的优势没有充分转化为当地的产业优势,存在科研成果转化环节障碍。东北材料企业人才流失严重,特别是创新能力相对较强的大型国有企业或研究所,由于机制原因人才流失尤为严重。民营企业发展不够,中小型民营材料企业融资渠道匮乏,银行信贷手续烦琐、缺少风险基金等严重制约了企业科技和产业发展的投入。

3.发展机遇。

“十六大”报告提出振兴东北老工业基地为东北材料工业提供了非常难得的发展机遇。我国经济持续高速发展,正处于工业化的阶段,基础设施投资巨大,材料行业面临着巨大需求。东北地区材料产业的主体行业化工和冶金需求旺盛,发展速度一直保持较高增长,为东北材料发展提供了一个良好氛围。

随着全球经济一体化的发展,全球产业正在进行重新分工,国际产业资本向我国转移已经明显呈现出由轻变重的趋势。发达国家会逐步将材料等资源、能源消耗性产业向发展中国家转移。东北完全可以凭借本身材料工业基础和资源优势,承接产业转移来提升材料产业的技术水平和竞争力。随着我国向重化工业阶段的发展,大型成套设备、工业基础原材料的需求将大大增加,对东北材料产业将是一个良好机遇。

东北具有与俄罗斯、韩国、日本等进行国际合作的区位优势,这些国家在材料方面都有各自的优势领域,通过技术交流或资金引进可以较快地提高东北材料产业的产品竞争力。

4.面临威胁。

东北材料产业的整体竞争力在全国的地位正在下滑,并有几大因素会促使这种趋势的发展。东北材料企业的技术装备普遍较为落后,有些在全国处于重要地位的大型企业其装备还处于20世纪五六十年代的水平,并且由于人才及科研成果的大量外流极大地降低了企业的自主创新能力,东北材料产业所具有的优势会逐步减弱。

东北材料企业持续的低效益运行,使其自身积累严重不足,缺乏进一步发展的资金。东北的技术及资本交易环境较差,对外来资本吸引力不强,也严重影响了企业发展速度,与珠三角、长三角等区域相比,差距还有进一步拉大的可能。

资源丰富是东北材料产业优势之一,但对自然资源的过度依赖也会带来巨大风险,部分资源枯竭导致的消极后果在东北已经出现。随着资源进一步的消耗,如何对待资源枯竭也是材料产业不能回避的问题。

东北以国有为主的材料企业正处于改制过程中,产业转型的成本和后果目前也难以预料,如何控制风险也是材料发展面对的一大挑战。

总体来说,东北材料产业的优势、劣势、机遇、威胁如下: