二、东北区域创新体系现状的若干特征

二、东北区域创新体系现状的若干特征

东北区域创新体系建设是一项系统工程,涵盖企业、高校、科研院所、政府和中介机构间的互动机制建设、人才吸引和培养、制度环境建设、产学研合作等方面。目前,东北地区在科技人力资源、创新服务体系、产学研合作等方面各具优势和不足。

(一)优势领域科研实力雄厚,但未转化为企业创新能力

1.科研机构具有领域优势,但效率不高。

东北地区拥有一批实力很强的科研机构,在装备制造业等相关科研领域内建立起了较强的优势。例如,黑龙江信息产业部49所是全国最大的传感器技术研究基地;航空工业集团627所是我国第一个拥有风洞实验室的空气动力学研究基地;中国船舶重工集团703所是我国最大的舰船燃气轮机及新型动力研究基地;中国机械研究院哈尔滨焊接技术研究所是我国实力最强规模最大的焊接技术研究基地等。

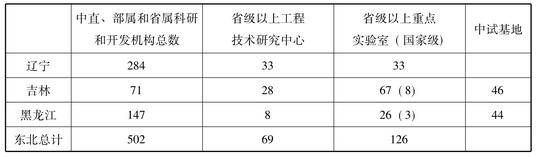

2002年东北中直、部属和省属科研和开发机构共502家。其中中直院所有34家,省级以上工程技术研究中心69个,省级以上重点实验室126家,其中黑龙江和吉林分别有3家和8家国家级重点实验室,辽宁则更多(见表1)。

表1 科研院所情况(2002年) 单位:家

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

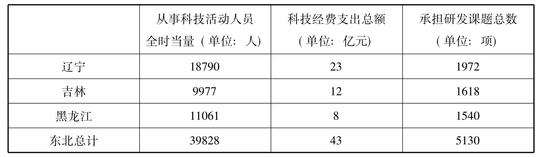

科研院所中从事科技活动人员全时当量为39828人,科技经费支出总额达到43亿元,承担研发课题总数为5130项(见表2)。

表2 科研院所科技活动情况(2002年)

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

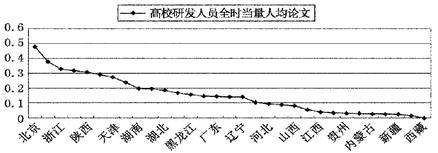

总体来说,东北的科研机构具有很强的科研和开发能力,但也存在一些问题,例如,庞大的科研机构规模带来了科技经费分散、人均科技经费太低、政府财政压力大、效率低下等弊端,科研力量布局分散,机构和专业设置大量重复,各科研机构彼此之间缺乏联系,管理难以协调。以全国31个省区高等院校R&D活动人员全时当量的人均论文数量作对比研究(见图2),东北三省的吉林、黑龙江和辽宁在全国分别处于第12、13和17位,总体效率仅略高于全国平均水平。

图2 高等院校R&D活动人员全时当量(人·年)的人均国际论文数

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

2.国有企业居于主导地位,但创新能力不强。

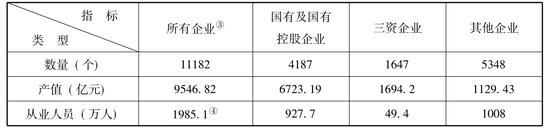

(1)国有企业在经济科技活动中居于主导地位。按所有制类型把企业划分为国有及国有控股企业、三资企业和其他企业(1)三类,表3为东北地区不同类型企业数量、产值和从业人员数量。从表3可以看出,东北地区国有企业产值占到工业总产值的2/3,从业人员也占到将近1/2,国有及国有控股企业(2)占有明显的主导地位。

表3 东北地区不同所有制类型企业数量、产值和从业人员数(2002年)

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

③此处“所有企业”是指国有及规模以上非国有企业,国有及规模以上非国有企业是指全部国有企业及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业,小规模非国有企业相关数据难于统计,且其数据不会对结果带来很大影响,因此忽略不计。

④此处统计城镇就业人口。

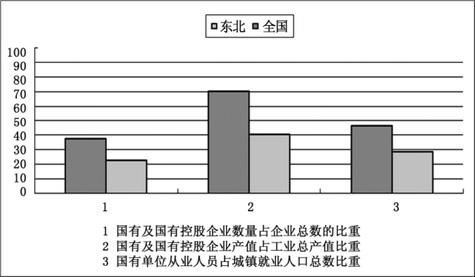

另一方面,比较东北国有企业在全国同类指标上的比重(见图3),可以看出东北地区国有企业在各项指标中的比重几乎是全国平均水平的两倍,东北地区国有企业在本地经济中所处地位明显高于全国平均水平。

图3 国有企业各项指标东北所占比重与全国对比图

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

表4给出了不同所有制类型的企业在企业科技机构、科技活动人员、科技活动经费、科技活动项目及专利等几个方面的情况,各项指标中国有及国有控股企业的比重都在50%左右,科技活动经费支出国有企业比重更是达到了2/3,可以看出东北地区的国有企业参与科技活动的人员、经费投入以及获得的科技产出要多于其他所有制类型的企业,是经济活动的主导者和带动者。

表4 东北地区不同所有制类型企业科技活动参与状况(2002年)

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

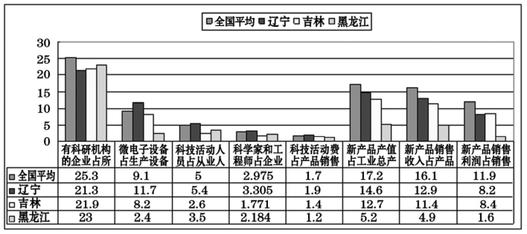

(2)创新低投入、低产出、低效率。(3)通过产学研结合、智力引进和自主开发相结合,东北企业技术开发能力、高新技术转化能力和市场竞争力在近几年得到了一定程度的增强,初步形成了企业技术研究与开发体系。截至2002年,东北拥有省级以上企业技术中心约280所,其中黑龙江和吉林各拥有国家级企业技术中心10所,可以说已经涌现出了一批具有一定研发实力的企业(见表5)。但三省有科研机构的企业占所有企业的比重分别为21.3%、21.9%、23%,低于全国平均25.8%的水平。

表5 省级以上企业技术中心情况(2002年) 单位:家

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

①所有企业仍指国有及规模以上非国有企业,不包括小规模非国有企业。

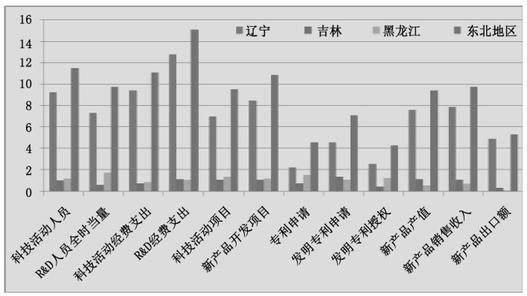

通过微电子设备占生产设备的比重、大中型企业科技活动人员占从业人员的比重、科学家和工程师占企业职工数比重、科技活动经费占产品销售收入的比重等四项指标与全国平均水平的比较来衡量东北企业技术创新投入情况,通过新产品产值占工业总产值比重、新产品销售收入占总销售收入的比重、新产品销售利润占总销售利润的比重三项指标与全国平均水平的比较来衡量东北企业技术创新产出状况,可以发现,东北大中型企业在科技投入与产出上呈现低科技投入、低科技产出的特征(见图4)。

从图4中可以看到:在创新投入方面的几个指标上,吉林、黑龙江两省均明显低于全国平均水平。(4)其中吉林在人员投入、黑龙江在设备和经费投入上远远低于全国平均水平,这显示出东北企业创新投入不够,自主创新意识不强。在创新产出方面,东北企业创新活动带来的经济绩效不明显,新产品的产值、销售收入、利润比重均远低于全国平均水平。其中,黑龙江这三项指标分别只有5.2%、4.9%和1.6%,创新产出水平明显偏低。同时,东北大中型企业科技投入与产出的效率低于全国平均水平。图5比较了东北地区大中型企业创新投入与产出指标占全国的比重。

图4 东北大中型企业创新投入与产出比较图(%)

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

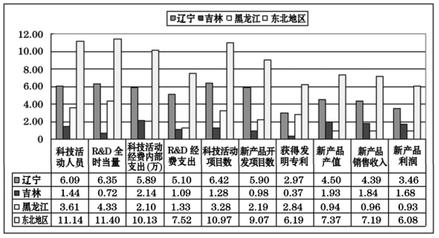

从图5中可以看出,东北地区大中型企业的科技投入占全国科技投入比重在11%左右,其中R&D经费支出所占比重略低,为7.52%;科技产出几项指标分别占全国比重的10.97%、9.07%、6.19%,低于科技投入相应比重,其中发明专利所占比重尤其偏低,科技产出没有达到应有水平;创新的经济产出几项指标占全国比重均在6%~7%之间,远远低于科技投入相应比重,经济产出也没有达到应有水平。这表明东北地区大中型企业创新投入不能带来预期的效益,企业创新效率偏低。

图5 东北大中型企业创新投入与产出占全国比重比较图(%)

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

(3)负担重、装备差制约国有大中型企业的创新活力。东北国有大中型企业以重工业企业为主,由于技术更新和改造的成本高,多数企业技术水平比较落后。虽然国有企业改革的步伐在加快、改革的广度和深度也同步增加,但还是有一些企业由于债务和社会负担过重而处于体制不健全、机制不灵活、管理不完善的落后状态。

当前阻碍国有大中型企业创新能力的一个主要问题是企业负担过重,“企业办社会”现象还没有根本改变。例如,黑龙江省16户重点装备企业中有子弟学校将近80所,职工医院17所。仅2000年,用于社会福利和保障的支出就高达3.6亿元,这些企业离退休职工共计6.2万余人,每年费用支出额超过4亿元;而吉林的国有及国有控股工业企业有2100多个社会职能机构,每年需支付约35亿元的资金。

过重的负担使多数国有大中型企业在人才、资金等多个方面受到了限制,影响了其在技术创新和科研开发活动中的投入,降低了企业技术创新能力,阻碍了企业的进一步发展。另外,在企业技术装备方面,多数国有大中型企业技术装备老化,由于多数工业企业自身投资能力弱,缺乏技术改造资金的投入,进一步制约了技术装备的更新换代。据2002年资料显示,吉林省工业企业技术装备中达到90年代水平的只有15%,而七八十年代水平的技术装备则达到60%以上,无法适应国际市场的激烈竞争;(5)沈阳市工业企业技术装备属于国际先进水平的仅13.4%,国内先进水平的仅19.2%,两者之和不到1/3;(6)哈尔滨市工业企业设备服役年龄超过20年的约占23.8%,30年以上的也占了9.2%,全市还有1/4以上的企业仍然沿用20世纪60年代陈旧落后的装备。(7)

3.民营企业创新动力强,但缺乏科技支撑。

与国有大中型企业发展状况形成鲜明对比的是,东北地区的民营企业近几年发展迅速,展现出了相当的活力,并呈现出了以下几个方面的特征:一是民营企业的规模不断扩大,市场应变能力越来越强;二是民营企业的资产状况良好,资产负债率有所下降;三是民营企业提供了大量的就业机会,为社会稳定作出了贡献;四是民营企业科技含量逐步提高,高科技民营企业的群体不断扩大,参与国有企业改造初见端倪;五是高科技民营企业自主研发积极性逐渐提高,参与技术创新活动愈发频繁。

课题组调研的沈阳大陆激光、哈尔滨威克科技、哈尔滨四海集团和吉林修正药业等民营企业都在近几年得到了较快的发展(其中,吉林修正药业的发展速度位居全国民营企业中的第二位),几家民营企业体现出一些共同的特点:科技含量普遍较高,技术创新的积极性和主动性较高,自主研发或与高校、科研院所合作研发的活动也较为频繁。但是另一方面,民营企业的快速发展又加大了其对现代技术的需求,迫切需要区域技术研发与服务体系的支撑和引领。

(二)人力资源丰富,但结构失调、活力不足

1.科技人员总量规模大,但创新效率较低。

从整体上看,东北科技人力资源较为丰富,特别是在制造业方面,如黑色金属冶炼及压延加工业、普通机械制造业、交通运输设备制造业等领域,科技人才充足。2002年东北地区从事科技活动人员总数为35.2万人,平均每万人中有科技人员31.7人,其中辽宁省从事科技活动人员总数为19.7万人,居全国第5位。在黑色金属冶炼及压延加工业方面,仅辽宁科技活动人员达19744人,占全国(109948)的近1/5,居全国第1位;普通机械制造业方面,辽宁科技活动人员达7140人,仅次于江苏和上海;交通运输设备制造业方面,辽宁省科技活动人员达15075人,仅次于陕西、湖北、江苏。在高层次人才方面,东北地区总量也不少,如辽宁拥有中国科学院、中国工程院院士44人,黑龙江拥有两院院士28人。

表6 2002年东北地区科技人力资源 单位:万人

资料来源:中国科技统计网,http://www.sts.org. cn。

但东北地区科技人员创新产出并不高,特别是大中型制造业企业的科技人员创新产出更低,无论从发表国际论文、专利申请与授权以及新产品价值等,与东北科技人力资源大省地位是不相符的。从整体上看,2002年东北地区的科学家与工程师占全国的11.75%,而专利申请授权和国外收录论文(2001年)仅占全国的7.26%和9.32%;大中型企业的科学家与工程师占全国的11.70%,而所产生的专利申请仅占全国的4.76%;大中型制造业企业的科学家与工程师占全国的9.20%,而所产生的专利申请仅占全国的2.92%(见表7)。

表7 东北地区科技人员及创新产出占全国的比重 单位:%

资料来源:国家统计局、科学技术部:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

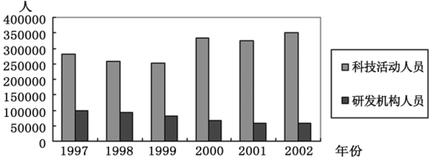

另外,尽管东北地区科技活动人员总量较大,但近年来增长缓慢,甚至在某些年份出现负增长,尤其是研发机构的科技人员数量已出现持续负增长。根据1997~2002年科技人员统计数据,东北地区科技活动人员数基本呈现出不稳定的缓慢增长态势,年均增长率为4%,其中1998年和1999年出现负增长;研发机构人员数则持续逐年减少,从1997年的93911人减少至2002年的56586人,年均增长率为-11%。研发机构人员的减少将会大大降低东北地区的创新能力。

图6 1997~2002年东北地区科技活动人员及研发机构人员总量变化态势

资料来源:《中国科技统计年鉴》(1998~2003年),中国统计出版社,2004年。

2.企业家资源紧缺,数量增长缓慢。

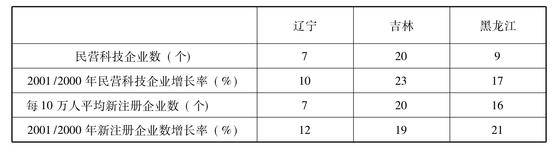

东北产学研结合面临的最大问题是企业家特别是科技型企业家资源短缺,民营科技企业增长缓慢。民营科技企业数、新注册企业数及其增长率反映了一个地区的企业家总量以及企业家增长的速度:辽宁民营科技企业的增长率居全国第10位、吉林与黑龙江的增长率分别居全国的第23位和第17位;辽宁新注册企业数增长率居全国第12位、吉林与黑龙江的增长率分别居全国的第19位和第21位。表明东北地区的企业家特别是管理科技型企业的企业家数量较少,增长也缓慢(见表8)。

表8 2001年东北地区创业水平全国排名

3.熟练技术人才及高层次人才流失严重。

在东北,熟练技术人才,特别是掌握关键技术、拥有核心技术攻关能力的拔尖人才和管理类人才流失相当严重,部分科研领域及企业已经出现了科技人才青黄不接的现象。课题组在调研过程中,人们纷纷反映:“近年来东北地区已成为全国各地的人才培养基地和输出基地”。东北地区过去培养的一大批技术熟练、攻关能力强的人才,由于体制等各种原因,纷纷流向东南沿海地区及京津等地区;高层次的人才也不愿留在东北地区,相当部分的企业和科研机构出现了人才“断层”现象。如辽宁大量企业技术研发人员由于体制环境、创新环境等原因而流向广东等省,走的是“精英”,来的是“新生”,对辽宁企业持续创新的负面影响很大;又如黑龙江省1992~1996年省内共毕业802名博士生,流往外省556人,占博士生总数的69%,其中省内生源579人,流往外省451人,占总数的78%;硕士毕业生7700人,流往外省5540人,占总数的72%; 1992~1999年黑龙江省共毕业博士、硕士生13444人,留在省内工作的只占36%。(8)

(三)服务体系初具雏形,尚需推进系统优化

创新服务体系问题一直是制约东北地区创新创业活动高效开展的重要因素,主要表现在:政策法规制度不健全、金融市场体系不规范、技术服务体系不完善、社会保障能力不足等几个方面。这些问题使创新创业活动无法得到有力的支撑和保障,导致社会创新创业高成本、高风险。

1.政策法规体系不够完整,执行力度有待加强。

在制度环境建设方面,东北三省政府正致力于制度创新和完善重点科技计划支撑体系,在促进高技术产业发展主体多元化和投融资多渠道体制建设方面取得了长足的进步。例如,吉林省先后制定了《关于加快发展高新技术产业若干政策规定》、《吉林省促进科技成果转化条例》、《关于进一步鼓励企业技术创新的若干政策规定》等。但总体来说,东北目前的科技政策法规环境尚有欠缺,主要表现为:科技政策、法规在对象上针对性不强,缺少对不同对象的专门规定;总体上科技政策法规体系框架未形成多层次、多维度的高效结构等。在调研过程中,一些科研院所和企业纷纷表示在现今激烈的市场竞争环境下,需要政府进一步改善政策法规环境,并提出了相关政策需求,包括安置离退休职工的优惠政策、技术创新引导和支持政策以及有利于成果转化和推广的优惠政策(例如对销售费用的税收鼓励政策);吉林修正药业也针对自己在新药研发和技术市场推广过程中所遇到的问题,提出政府关于知识产权的保护力度还不够,导致中医药行业的知识产权侵权问题屡屡发生。这些例子说明,东北地区的政策法规环境还远未健全,政府在营造良好市场环境、规范市场竞争秩序、引导企业技术创新和推动技术成果转化方面依然有许多工作要做。

同时,东北地区现有的一些政策法规也未得到充分落实。调研过程中我们发现,政府针对院所转制而制定的相关优惠政策有许多并没有得到落实。例如,黑龙江电工仪表研究所反映一些关于技术装备改造的优惠政策并没有得到兑现,从而导致其不得不放慢技术装备改造的步伐;而沈阳一家高科技民营企业大陆激光也表示,由于相关优惠政策未得到落实,使他们在与长三角部分企业的竞争中处于不利地位,只能在艰难中谋求发展等。从以上例子我们可以看出,东北地区相关政策的制定和落实有一定程度的脱节,导致部分政策并没有起到实效,政策法规的执行力度和相关监督机制有待于进一步加强和健全。

2.金融市场体系急需改善,风险投资发育不足。

在金融市场环境方面,东北地区风险投资服务体系不够完善,风险资金退出机制尚未健全,导致较大部分风险投资资金闲置,企业创业创新难于获得必要的风险投资支持,以政府投入为引导,全社会积极参与的多元化、多渠道的科技投融资局面尚未形成。

3.技术服务水平较低,中介服务有待健全。

在技术服务与支撑环境方面,东北地区已有一些中介服务机构和技术成果转化机构,主要从事技术交易、人才交流、项目推介、评估认证、法律咨询、工程设计等方面的中介服务活动。截至2002年末,东北地区建立生产力促进中心共计147家,在企业辅导、教育训练、CAD技术推广应用等方面为企业发展服务;吉林设有12个常设技术市场来推动技术成果产业化。但已有的一些服务机构能力不强,对政府的依赖性大。社会化科技中介服务体系仍不健全,服务人员素质、服务水平还有待于进一步提高。缺乏技术中介服务机构和技术评价仲裁机构,企业较难识别有市场潜力的技术,大量技术因此闲置,难以实现商业化。

另外,东北地区咨询机构数量少,规模小,缺少大型专业性强的综合类咨询公司。例如,黑龙江省咨询机构仅161家,从业人员2180人,与国内其他省市(上海7000家,从业人员5万人;北京5000家,从业人员10余万人;江苏1227家,从业人员3.5万人)相比差距甚大。并且,现有咨询公司多偏重于技术服务和法律咨询等方面,关于企业管理、经济咨询、信息咨询的机构很少。

可以看出,东北地区中介服务和咨询服务的发展尚处于初级阶段,技术创新的服务与支撑环境有待于进一步改善。

4.社会负担日益沉重,社会保障能力明显不足。

社会保障问题是东北地区的重要问题。随着经济结构的调整,企业下岗职工增加和农村富余劳动力的转移,新创造的就业岗位满足不了实际需要,就业和再就业矛盾突出,大量的下岗、失业人员需要安置,东北三省下岗职工一度占到全国的1/4。在调研过程中发现,2002年吉林省下岗失业人员总数已经超过了100万人,另外有105万国有企业离退休人员。而同时东北地区社会保险参保面小、覆盖面窄。城市中有权享受养老、医疗、失业保障待遇的人员只占城市总人口的小部分,相当多的城市人口被排斥在社会保障覆盖范围之外,难以保障最需要保障的脆弱群体的基本生活。

随着社会保障负担日益沉重,当前东北地区的社会保障能力很难满足社会需要,加之社会保障体系还很不完善,东北地区面临着很艰巨的社会保障任务;日益突出的社会保障问题,又使得人们害怕承担风险、害怕“丢掉饭碗”。人们无暇顾及创新活动的开展,而大胆创业更是无从谈及,进一步制约了社会整体的创新创业能力。

(四)产学研合作进展积极,机制有待健全

1.产学研合作取得进展。

东北地区产学研合作已取得一定的成绩,2002年东北地区技术市场交易总额已达到68亿元。通过举办大型的产学研合作项目洽谈会,把数以千计的工业企业和许多高校、科研院所组织在一起,进行大规模的技术合作洽谈,并安排专项资金,扶持洽谈会上成交的重点合作项目,以此来推动产学研合作的深入,取得了很好的成效。东北地区多数大中型企业现已与科研院所、大专院校建立了技术合作关系。例如,哈尔滨工业大学、大连理工大学、东北大学等高校与企业建立了校企合作委员会,并取得了实质性进展。大连理工大学已与一些重点企业合作开发了一批项目,组建了一批校企共建的技术中心,提高了企业的技术开发能力,并在科技成果转化、解决企业技术难题等方面取得了一定成效。1998~2001年,东北大学与辽宁省工业企业的技术合作项目总数达277项,合同金额3553万元。

但是总体来看,东北地区产学研三方关联度仍然较低,与沿海地区的差距仍然很大。2002年,辽宁、吉林和黑龙江高校和科研院所科技经费筹集总额中来自企业资金的比重分别为0.11、0.12、0.03与全国先进水平(如天津,其比重为0.3)还存在较大的差距。东北地区国内科技论文合著次数为7364次,其中,辽宁3133次,居全国第8位,黑龙江2346次,吉林1885次,分别排在全国第13位和第16位;在国际合作次数排名中,辽宁合作次数为210次,位于第7位,黑龙江和吉林分别为97次和91次,位于第10位和第12位。东三省用于购买国内技术的经费为1850亿元,占全国的比例为7.6%,仅相当于长三角的35%和广东的28%;从技术市场成交合同额看,东北三省技术市场成交合同额为711357亿元,占全国总额的8%,与珠三角基本相当,但仅为长三角的1/3。可见,东北地区产学研合作还有待大力加强。

2.科技成果成熟率不高。

目前,科技成果转化成功率较低,其主要原因在于目前的科技成果大都是科技人员在实验室条件下取得的,或由于受高校、科研院所科技人员知识的制约,在研究开发时对工艺方面考虑不够;或由于样品、样机的研制和产品的批量生产之间本身存在着差异,往往在效率与效益方面难以过关。在实践中发现,东北地区企业虽然每年都在大规模地引进技术,特别是工业生产技术和装备,但科研机构和高等院校能够向企业提供的通常都是单项的甚至是不成熟的技术和产品,不能满足企业大生产对技术的需求,技术供给能力不足成为制约产学研合作的重要“瓶颈”之一。因此,尚需高校或科研院所的科技人员与企业技术人员之间加强紧密合作和知识优势的互补。

3.合作机制不够完善。

对于科技成果的推广、应用、选择合作伙伴、沟通信息等介于企业、高校和科研院所之间的协调管理缺乏有效的制度和机制。产学研三方都有自己的政府主管部门,各个职能部门都希望推进产学研合作,但又都希望保护自己所属基层单位的利益;而各部门运行机制不一样,对于企业、高校和科研院所之间各种合作的协调管理缺乏有效的制度和机制,甚至包括政府对产学研合作的机制,如管理机构、管理程序、管理制度和政策等都不尽完善。

同时,军民两大研发和产业体系之间长期处于分离状态,造成两大创新体系的割裂和封闭。一些重要的研发活动往往在军民两个体系之间重复进行,不适应当今军民技术日趋融合、高新技术两用化的趋势。另外,目前东北地区跨行政区划的产学研合作项目还很少,跨行政区划的产学研合作亟待加强。

(五)制造业科技投入强度大,但创新效率不高(9)

除原材料工业外,东北地区的制造业创新效率明显低于全国平均水平。

1.制造业总体创新效率低于全国平均水平。

(1)用对比法计算,东北地区制造业科技投入在全国的比例为9.5%~10.2%,但是科技产出比例只有3.6%~9.1%,略低于全国平均水平(见表9)。就三省内部来看,辽宁省和黑龙江省的科技投入效率低于全国平均水平,吉林省大致与全国平均水平相当。

表9 东北地区制造业的科技投入与产出对比(在全国的比例%)

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

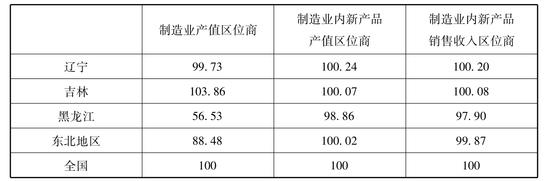

(2)用区位商进行计算和评价,计算结果如表10。从总体优势看,东北制造业的总产值区位商低于全国平均水平,目前的专业化程度还不够;而从竞争优势看,东北的区位商接近全国平均水平。如果考虑小企业,则东北的各项指标区位商都可能低于全国总体水平。就三省内部来看,辽宁和吉林无论在总体优势或竞争优势上都与全国持平,而黑龙江竞争优势明显高于总体优势。

表10 东北制造业产值、新产品产值和新产品销售收入的区位商

资料来源:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社,2003年。

综合考虑对比法和区位商,可以判断东北制造业科技投入效率略低于全国平均水平(本报告将东北制造业分为原材料加工制造、一般加工制造和装备制造三类分别研究)。

2.原材料工业创新效率高于全国平均水平。

原材料工业包括造纸及纸制品制造、石油加工及炼焦业、化学原材料及化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业共10个行业。

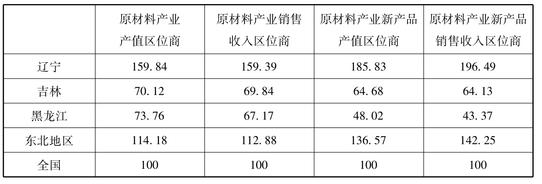

(1)用区位商进行分析。对上述10个行业的大中型企业工业产值、产品销售收入、新产品产值和新产品销售收入的区位商分别计算,计算结果(见表11)显示东北的总体优势高于全国平均水平,而从竞争的角度看,东北与全国平均水平相比更具优势。

就三省内部来看,辽宁无论在总体优势或竞争优势上都明显高于全国平均水平,而吉林和黑龙江都低于全国平均水平,黑龙江的落后状况更为明显。

表11 东北原材料产业四项指标的区位商

资料来源:根据《中国科技统计年鉴》(2003年)有关数据计算。

(2)用对比法分析。从图7中可以看出,原材料工业中科技投入与产出的效果略低于全国平均水平,主要是辽宁的科技产出指标比较低所致。

图7 东北地区原材料工业的科技投入与产出对比(在全国的比例%)

资料来源:根据《中国科技统计年鉴》(2003年)有关数据计算。

综合考虑对比法和区位商,可以认为东北原材料工业的创新效率高于全国平均水平。

3.加工制造业创新效率明显低于全国平均水平。

一般加工制造业包括食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工业、纺织业、服装及其他纤维制品制造业、皮革与毛皮等、木材加工等、家具制造业、文化体育用品制造业和印刷制品业,共11行业。

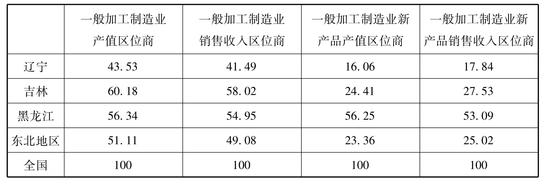

(1)用区位商进行计算,结果如表12。从总体角度看,东北一般加工制造业的区位商都比较低,而从竞争的角度看则更低,反映了无论是专业化水平,还是产业竞争力,东北的一般加工制造业在全国处于不利的竞争地位。就三省分别与全国水平相比,辽宁和吉林总体优势低,竞争优势更低,黑龙江两者大致相当。

表12 东北一般加工制造业四项指标的区位商

资料来源:根据《中国科技统计年鉴》(2003年)有关数据计算。

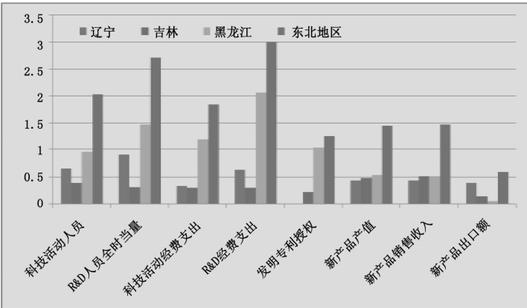

(2)用对比法,从图8中可以看,东北科技产出水平要低于科技投入水平,其中辽宁省和吉林省的科技产出水平远低于科技投入水平。

综合考虑对比法和区位商,可以认为东北一般加工制造业的创新效率明显低于全国平均水平。

4.装备制造业创新效率低于全国平均水平。

装备制造业包括普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造、电气机械及器材制造、电子及通信设备制造、仪器仪表与办公用机械设备制造6个行业。

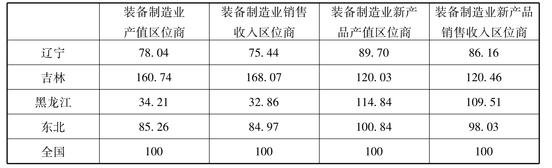

(1)用区位商进行计算,结果如表13。从总体优势角度看,东北的区位商低于全国平均水平,从竞争的角度看与全国平均水平相当,显示出东北的装备制造业在全国竞争中并不占有优势。

就三省内部来看,吉林无论在总体指标,还是竞争指标上都具有优势,发展速度将高于全国平均,专业化程度将进一步增加;黑龙江虽然在总体指标上很低,但显示出一定的竞争力,辽宁的竞争优势指标高于总体指标,但都低于全国平均水平,说明在全国竞争中处于劣势。

图8 东北地区一般加工制造的科技投入与产出对比(在全国的比例%)

资料来源:根据《中国科技统计年鉴》(2003年)有关数据计算。

表13 东北装备制造业四项指标的区位商

资料来源:根据《中国科技统计年鉴》(2003年)相关数据计算。

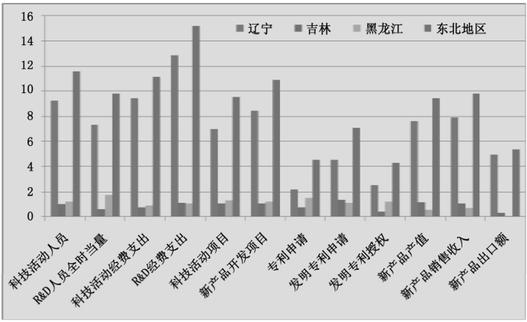

(2)用对比法,从图9中可以看,与全国相比,东北装备制造业的科技投入比重高,但科技产出的比重低,其中辽宁属高投入、低产出,吉林和黑龙江则属低投入、低产出。

综合考虑对比法和区位商,可以认为东北装备制造业的创新效率低于全国平均水平。尽管东北的装备制造业是东北的主导产业,但是科技投入与产出效率低于全国的平均水平,这说明振兴东北老工业基地的难度不可低估。

图9 东北地区装备制造业的科技投入与产出对比(在全国的比例%)

资料来源:根据《中国科技统计年鉴》(2003年)有关数据计算。

(六)创新资源高度集中于哈—大轴线,形成梯度分布格局

1.创新资源具有高度集聚特征。

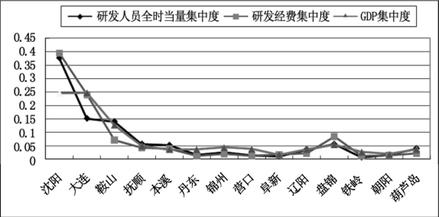

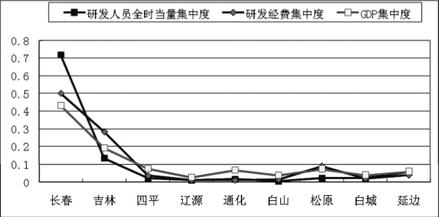

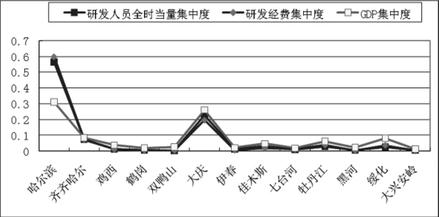

图10、图11和图12分别对比了辽宁、吉林和黑龙江三个省区地级市科技实力和经济实力的空间分布情况,三省区都具有以下相同特征:

(1)科技资源和经济资源集中在极少数城市。如辽宁集中在沈阳和大连,吉林集中在长春和吉林市,黑龙江集中在哈尔滨和大庆。

(2)科技资源的集中程度比经济资源的集中程度更高。从图中可以看出,经济资源的空间分布趋于平衡,而科技则表现更大的非均衡性。

(3)研究开发人员的全时当量和研究开发经费的支出在空间上的分布具有很大的相似性。

图10 辽宁省区地级市科技与经济集中度对比

图11 吉林省区地级市科技与经济集中度对比

图12 黑龙江省区地级市科技与经济集中度对比

2.科技、经济资源集聚于哈尔滨—大连沿线。

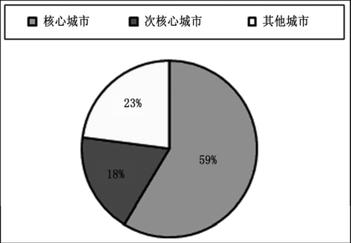

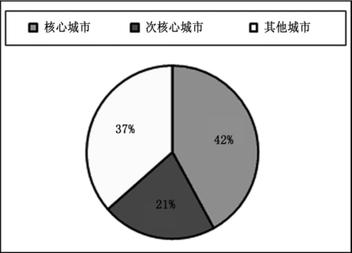

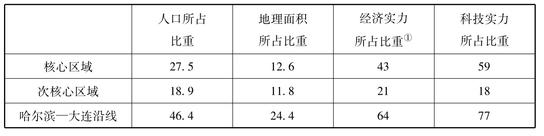

哈尔滨—大连沿线集中了东北大部分的科技与经济活动,可以把四个主要城市沈阳、大连、长春和哈尔滨作为核心城市(总面积10万平方公里,占东北地区总面积79万平方公里的12.6%,总人口数2900万,占东北地区总人口数10537万的27.5%),把哈尔滨—大连沿线的辽阳、营口、鞍山、抚顺、四平、吉林、大庆作为次核心城市(总面积9.3万平方公里,占东北地区总面积的11.8%,总人口数1992.8万,占东北地区总人口数的18.9%)。用研究开发经费的支出代表科技实力、用GDP代表经济实力,从图13和图14可以看出在核心城市集聚的科技实力达到59%,经济实力达到43%;在次核心城市集聚的科技实力达到18%,经济实力达到21%;两者之和形成的哈尔滨—大连沿线科技经济带在科技实力和经济实力分别达到77%、64%,而从地理面积、人口分布角度看,哈尔滨—大连沿线对应的数据远低于科技与经济资源集聚数据,对哈尔滨—大连沿线区域人口、面积、科技与经济指标占东北的比重进行对比,可以看出科技、经济资源较人口、地理面积更集中在哈尔滨—大连沿线(见表14)。

图13 哈尔滨—大连沿线在东北的科技实力

图14 哈尔滨—大连沿线在东北的经济实力

表14 哈尔滨—大连沿线人口、地理、科技与经济要素在东北的比重 单位:%

哈尔滨—大连沿线核心城市沈阳市一度曾是东北地区经济活动的中心,在普通机械制造业等领域具备较强实力;大连市是东北地区对外开放的窗口,在造船和电子及通信设备制造业等领域实力较强;长春市是我国汽车制造业的发源地,在食品加工和光电子领域具备一定实力;哈尔滨市则是全国装备制造业和电机、锅炉、汽轮机生产的重要基地。

东北地区许多在全国具有影响力的企业多集中于该核心区域,如哈尔滨电机集团、哈尔滨东安动力、长春一汽、长春铁路客车制造厂、沈阳机床厂、沈飞客车制造厂、东北药业、东大阿尔派、大连大显、大连造船厂,等等。

哈尔滨—大连沿线核心区域也聚集了一批实力很强的科研机构,包括信

①人口、面积资料来源:《中国区域经济统计年鉴》,中国财政经济出版社,2003年。

息产业部49所、航空工业集团627所、中国船舶重工集团703研究所和中国机械研究院哈尔滨焊接技术研究所,等等。

东北地区知名的高校也多集中于哈尔滨—大连沿线核心区域,包括东北大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学等,近年来,围绕这些知名学府建立了大学科技园区和软件园区,包括东北大学科技园、大连理工大学科技园、吉林大学科技园、哈尔滨工业大学科技园、哈尔滨工程大学科技园等,其中东北大学科技园、哈尔滨工业大学科技园等还被列为首批国家重点建设的国家大学科技园。

【注释】

(1)为便于计算和避免统计交叉,本报告未采用一般的按注册登记类型的划分模式;国有及国有控股企业包括国有企业、国有资本占多数的国有与集体联营企业、国有独资公司、国有控股的股份有限公司和有限责任公司等;三资企业包括港澳台商投资企业、外商独资企业及中外合资、合作企业中外商控股占主导的企业;其他企业包括私营企业、股份合作企业、个体企业、部分集体企业以及民营控股的股份有限公司和有限责任公司等。

(2)主要为国有大中型企业。

(3)本报告中大中型企业主要指国有大中型企业。

(4)辽宁省设备、人员、经费投入水平略高于全国平均。

(5)《吉林省老工业基地科技发展战略研究》,2003年9月30日。

(6)《辽宁省老工业基地振兴规划(草案)》,2004年2月22日。

(7)《黑龙江省振兴老工业基地科技发展规划》,2004年3月29日。

(8)黑龙江区域创新体系建设规划。

(9)本报告在参考相关文献的基础上将工业分为采掘业、制造业总体、原材料工业、一般加工制造业、装备制造业和高新技术产业(其中高新技术产业与相关产业属于交叉计算,主要是为了突出高新技术产业)。本报告的指标分三组数据:科技投入(人力包括科技活动人员和R&D人员全时当量,财力包括科技活动经费支出和R&D经费支出)、科技产出(科技活动项目、新产品开发项目、专利申请、发明专利申请、发明专利授权、新产品产值和新产品销售收入)、经济指标(包括工业总产值和产品销售收入)。本报告采取两种计算方法:一是对比法,通过分别计算区域科技投入与产出占全国的比重,再进行比较,确定产业科技投入与产出的效率,主要是由于科技产出的形式有多种类型,如果进行标准化处理则对比的样本又不够,所以对于不同类别的指标主要采取这种方法。二是引入区位商的概念。区位商用来衡量某一行业在一特定区域的相对集中程度,如果高于100则成为专业化部门,越高则专业化程度越高,表明该区对这一行业的吸引力越大。计算区位商可采用经济指标(包括工业总产值和产品销售收入)和产业的技术进步指标(新产品产值和新产品销售收入),前者表示该区对这一行业的总体吸引力(或总体优势),后者表示该区这一产业的技术进步水平(或竞争优势)。