三、跨行政区创新体系的形成与发展

三、跨行政区创新体系的形成与发展

(一)跨行政区创新体系建设基本框架与主要内容

1.总体协调机制与系统。

跨行政区创新体系建设的首要任务是突破政策壁垒,主要通过总体协调来完成。在宏观上则要依靠各地方政府根据利益统一协调的原则,通过协商达成共识,有计划地推进。建立由各地方政府参加的制度化的跨行政区协调机制成为跨行政区创新体系的必需。跨行政区协商机制可包括以下几个层次:(1)

(1)成立由上级政府与本级政府共同参加的协调领导小组,负责制定大区域发展战略和政策,协调解决区域整合中的重大问题与关键问题,特别是共同基础设施建设、跨行政区城市体系规划等问题。

(2)建立由各地区创新主体共同参加的运行协调制度,负责解决创新活动中创新要素自由流动以及创新合作与互利问题,负责解决科研、教育资源的共同开发和利用等问题。

(3)组建地区性的行业协会和其他中介机构,例如,建立大区域的联合商会和主要行业协会等,负责解决各产业、各行业创新整合问题。

(4)建立全区域性的合作与发展论坛,组织区域内甚至国内外官、学、商界的代表人物和专家学者为跨行政区创新体系的建设献计献策,提供思路,以及在各种重大合作问题上达成共识。

2.共同市场与环境。

创新主体特别是企业的共同市场的建设,对于跨行政区创新体系至关重要,没有共同的目标市场,无法形成一个系统。共同的创新环境也是各地区创新主体合作与交流的基础。

加快建立、健全创新要素自由流动和优化配置的市场环境。要大力深化科教体制改革,为各类人才自由流动、各类科技力量的整合和科技成果的转化创造宽松良好的政策环境。要建立高水平的统一的产权交易市场、资产评估市场、技术交易市场等有利于创新要素自由流动的市场体系。(2)

多区域联动,创造一个公开、公正、公平竞争的共同的创新环境,要规范各地区政府的管理、行政和司法行为,努力做到高效管理、依法行政、公正司法,打破地方保护主义,打破部门垄断和行业垄断,不断扩大开放领域,允许和鼓励各类创新主体的依法进入与公平竞争。优化服务环境,建立、健全统一高效的创新创业服务体系。主要包括:市场信息服务体系、产业孵化基地、融资担保服务体系、科技援助服务体系、科技型中小企业园区建设、中小企业法律援助和权益维护中心等。(3)

3.地域分工与协作机制及其网络。

根据地区优势与不足,各地区联合制定全区的地域分工,明确自身的行业定位和在产业链、创新链与增值链中的定位,避免重复建设与恶性竞争,提高创新绩效。

建立与强化各地区创新主体之间的联系:提高大学人力资源培养的力度,为大区域的企业与科研机构培养人才;促进大学与科研机构技术的扩散,使技术资源为更多的企业所运用;加强企业间信息联系,积极推动企业技术的合作开发;协同制定跨行政区高新技术产业发展规划等。

(二)跨行政区创新体系运行与发展

跨行政区创新体系的形成与演化可能经历以下几个阶段:

1.跨行政区创新孕育阶段。

在跨行政区创新体系形成之前,跨行政区创新合作与联系较少,各相邻地区的创新活动比较独立。由于相邻地区经济发展水平与科技发展水平的差异,不同行政区的创新体系发育水平可能存在着较大的差异,有的行政区内已形成了比较完善的创新体系,而有的行政区正处于建设阶段,还有的行政区可能由于创新要素的缺失而无法形成完整的区域创新体系,也有可能相邻行政区的创新体系发育水平相当。

但是,随着全球化和信息的日益深化,各地区都将直接面对全球范围内的竞争,即使是已建成区域创新体系的地区也难以保证有全面的竞争优势,各地区基于日益增加的竞争压力,都加快了区域联合的步伐。同时,产业转移进一步加强了各地区的社会经济技术联系,为区域之间的科技合作提供了客观条件与基础,而随之的技术扩散更是直接促进了区域之间的科技交流与合作,特别是知识与技术等的邻近扩散对相邻地区的科技合作与交流更是作用巨大。

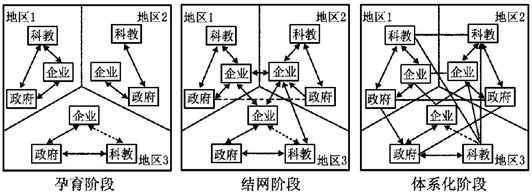

在各种主观需求与客观条件的作用下,各区域的政府等都开始寻求多区域合作(其中一个重要的方面就是区域科技合作),以提高区域竞争力;各地区的企业也开始寻找合作伙伴,加强合作与联系,以增强企业竞争能力;而大学与科研单位主要为本地区科技服务,可能也有少量的跨行政区合作,但主要限于理论研究。这些合作与联系都将在事实上促进更大的区域创新体系的形成与发展(见图1)。

2.跨行政区创新结网阶段。

产业联系的日益加强,人才流动日益频繁,科研合作的日益密切,各地方政府在相互合作的基础上,制定多区域共同的合作与交流的标准、规则、目标与行动计划等,(4)并大力改善市场条件,创造良好的投资环境,不断降低交易成本,保障各创新主体能在良好的市场环境进行创新活动,以实现多区域合理分工、优势互补,如体制改革,增强人才的流动性,使科研技术人才在政府、科研单位、企业间自由流动,以促进知识与技术的扩散与流动。企业更加有目的地整合各种创新资源,提高生产水平,降低生产成本,扩大市场,增强竞争力。大学与科研单位也有组织地开展科技条件平台整合、科研联合攻关、联合专利开发与申请以及科技人员的流动(5)等(见图1)。

3.跨行政区创新体系化阶段。

随着相邻行政区域的创新主体之间的联系进一步加强,各创新主体的创新活动实现了网络化,一个行政区域的政府、大学、科研单位、企业与相邻行政区域的政府、大学、科研单位、企业形成了多向的、紧密的联系,不仅使不同行政区域内同类创新主体形成紧密联系,不同类型的创新主体也会跨行政区发生自由联系,如某行政区域的科研单位对另一行政区域的企业的科技服务如同对本区域的科技服务一样,创新主体与要素能够达到充分、自由流动。特别强调的是:政府的作用已经从支持合作伙伴的建立和启动合作转向创新网络的运行与管理。(6)这时,相邻行政区的创新主体以及产生创新联系与创新活动等形成了一个整体、一个系统——跨行政区创新体系(见图1)。

图1 跨行政区创新体系发展阶段(7)

【注释】

(1)《从全球角度看长江三角洲地区的经济一体化》,http://channel.eastday.com/epublish/gb/paper425/1/class042500004/hwz922539.htm。

(2)《长、株、潭产业一体化研究》,http://channel.eastday. com/epublish/gb/paper420/index.htm。

(3)《长、株、潭产业一体化研究》,http://channel.eastday. com/epublish/gb/paper420/index.htm。

(4)European Commission. Methodology for Regional and Transnational Technology Clusters: Learning with European Best Practices[R]. 2001.3.

(5)柳卸林:《21世纪的中国技术创新系统》,北京大学出版社,2000年。

(6)Federal Ministry of Education and Research(German). Networks of Innovation in International Perspective[R].2002: 1-29.

(7)图中的“科教”指的是大学、科研单位以及其他教育科研单位。