宗教文化

(图一)韶 关

一、韶州是佛教禅宗圣地

在韶州的宗教传播史上,佛教的影响最大、最广泛。据《韶关市志》记载,早在隋唐以前,佛教就传人粤北.韶州城北的灵鹫山寺是最早的佛寺。相传梁武帝天监元年(502年),天竺高僧智药三藏法师航海到广州,又经惠州、翁源到韶州弘扬佛法,他在曲江曹溪水口“闻曹溪水香”,在此地创建了月华寺,并预言170年后,有肉身菩萨来此演法。因此,在韶关历史上有“先有月华,后有南华”的传说。唐仪凤二年(677年),六祖惠能驻锡宝林寺(今南华寺),在韶州弘扬禅法近四十年。六祖惠能到南华寺时,刚好是智药三藏预言的170年之后。不论是佛教神话还是民问传说,韶州的确是神奇的禅宗佛地。六祖惠能开创的禅宗在唐末五代时的发展成为“五家七宗”,宝林寺也成为禅宗祖庭。五代时高僧文偃法师,于后唐同光元年(923年),在乳源云门山构建梵宫,初名光泰禅院,义名大觉禅寺,开创了云门宗,后称云门寺,成为全国著名的六祖禅五大宗派之一。

(图二)韶关 月华寺

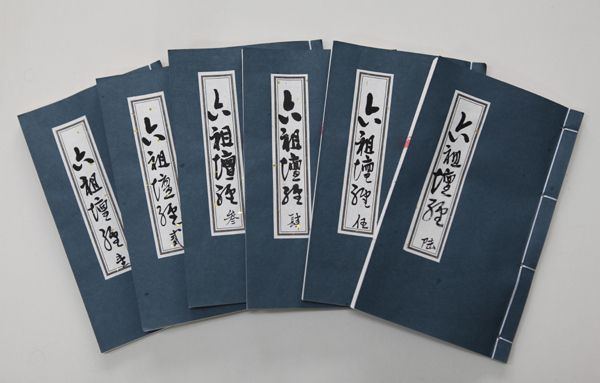

1.中国化的佛教经典《坛经》在韶州演绎诞生

六祖惠能当年存昔梅百祖孙继承衣钵扳回岭南,并选择在粤北韶州传播禅法,创立禅宗祖庭,随之在韶州讲经说法近四十年,形成《六组坛经》而名扬天下。《六组坛经》在韶州创作并非偶然,它的产生离不开当时的天时、地利、人和三大因素。

唐代的韶州已是岭南重镇。唐代著名文学家皇甫浞为韶州朝阳楼题铭记时曾说:“岭南属州以百数,韶州为大。”当时的韶州物产丰富,水陆交通发达,是岭南与中原实施经济文化交流的重要交通枢纽历史上,岭南地区的粤北开发较早,中原文化传人岭南首先进入粤北、韶州是岭南的北大门,交通畅达,商贸繁荣,经济环境领先岭南其他城市。韶州在岭南文化的发展中具有天时、地利的优势。在佛教传播方面,韶州环境宽松,三教兼容,历来是佛教传播的首选之地。唐代韶州佛寺林立,高僧云集,信徒众多,是岭南其他地方无法比拟的。加上当时中原社会动荡,战事繁多,地处岭南地区的韶州恰是理想的。

(图三)韶关 南华寺

相传,上古“舜帝南巡奏韶乐”至此,韶州即以“韶”命名。城北的韶石山丹崖赤壁,峰奇石怪,丹山碧水、风光绮丽,自古就是岭南的风景名胜。韶关历史上为纪念“舜帝南巡奏韶乐”而兴建的名胜古迹很多,如著名的九成台、虞帝祠、舜峰寺、韶亭、望韶亭、尽善亭、九成坊、熏风路、聆韶路等,至今在韶关仍留有箫韶遗韵,和善熏风。凶韶关自古受到箫韶遗韵的熏陶,这块岭南尽美和善之地,从卉至今都是具有开放性、包容性和多元性的城市。厚重古朴的粤北历史文化逐渐形成了岭南文化中有特色的“韶文化”,六祖惠能选择在韶州弘扬禅法,应该是经过深思熟虑的。正是由于六祖的真正大智慧,才在韶州创作诞生了著名的中国佛教经典《六祖坛经》。《坛经》的基本思想包括:定慧为本,一行三昧,无相为体,无念为宗,无住为本,顿悟菩提。这些构成了六祖“顿悟成佛”的根本理论。《六祖坛经》在韶州诞生,使唐代的韶州名扬大江南北,宝林寺也成为闻名海内外的禅宗祖庭、弘法宝地。禅宗文化的发展,和韶州具有不解之缘,所以后来有学者认为禅宗文化是韶文化的精髓。

(图四)韶关云门寺

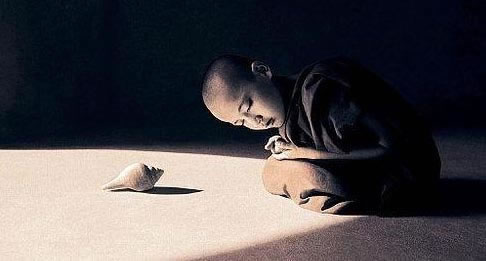

2.禅宗思想不仅孕育了韶州儿女,而且引无数大家虔诚朝拜

韶关自古物华天宝,人杰地灵,人才辈出,是岭南历史上的精英荟萃之邦。在这块神奇毓秀的土地上,曾经孕育过很多著名人物,如南朝陈开国时期文武双全的大将侯安都;盛唐名相,被称为“岭南第一流人物”的张九龄;学深刚毅,文采拔萃的北宋大臣余靖;深孚众望,为官清廉的明代清官谭大初;博学能文,生性简傲的清代布衣文人廖燕等等。

二、禅宗思想熠熠生辉,流布深远

禅宗是中国佛教的重要宗派,是隋唐时期众多佛教宗派中的一派。在禅宗产生前后,还有天台宗、三论宗、唯识宗、华严宗、律宗、净土宗、密宗等诸多的宗派。随着历史的推移,这些宗派逐渐式微,唯有惠能开创的南宗禅,经其弟子神会等人的大力宣传弘扬,在中唐以后不断发展壮大从唐代中晚期开始,南宗禅盛行天下,进入一花五叶、五家七宗的繁荣发展阶段、其中南岳怀让、青原行思两个系统尤为突出,后来义逐渐发展为“五家弹”,使弹宗进入极盛时期。所以佛教界认为,神宗的完整形象足在““家禅”时期形成的。禅宗的创立,使印度佛教真正中国化。直至今日,弹宗仍然是我国佛教的主要流派,具有广泛、深刻的影响,在中国佛教史上熠熠生辉,流布深远。

1.禅宗的基本思想——顿悟成佛

禅宗的基本思想集中反映在慧能《六组坛经》中。众所周知,慧能本人自称不识字,《六组坛经》是由他的弟子法海根据六组慧能的苦行记录整理而成的。六祖圆寂后,其弟子神会义长期走南闯北弘扬禅宗“顿悟法门”,使惠能的南宗成为禅宗正统,韶州也名闻天下。存佛教界,神会在禅宗的发展史上作出的重要贡献是得到公认的。正是由于惠能众多弟子的极力宣传和《六祖坛经》的广泛传播,禅宗思想才得以存全国范嗣内得到认可,并远播东亚、东南亚、欧美等地。

禅宗的基本思想认为心性本觉、佛性本有,主张明心见性、见性成佛,强调不立文字,顿悟成佛。它既区别于其他佛教宗派,更与印度佛教别有不同。充分反映了六祖惠能的改革创新思想,所以说禅宗是真正的中国佛教。

2.禅宗的贡献——佛教的改革创新

惠能创立的南宗禅,是对中国佛教的一次重大革新,他对佛教实施大胆的深化改革,使佛教更加中国化。惠能的禅宗思想影响最深远的仍然是他提出的“顿悟成佛”说。他所说的“顿悟”,是指参禅修佛,无须长期修习,只要突然领悟自己本有佛性,便是成佛之时。惠能南宗禅的创立,打破了佛教出家僧侣日常生活的固有模式,使他们与中国的生产方式和生活方式相适应,增强了禅宗自身的应变能力。弹宗提倡自由任远的生活方式,提倡僧侣自给自足,靠劳作度日,“一日不作,一日不食”。把中国古代小农经济的生产方式和生活方式与佛家僧侣的生活方式紧密结合。这一变革使禅宗与中国封建社会结构得到进一步协调,从而获得强大的生命力,受到广大僧侣信众的普遍认同,使禅宗的传播发展深远。特别是《六祖坛经》,一千多年来有多个版本流行于世,现在日本就有二十多种。目前,公认的有代表性的有四种,即敦煌本、惠昕本、契嵩本、宗宝本。《坛经》各种版本不同,内容则大同小异,基本上都代表了惠能的禅宗思想。

3.毛泽东对禅宗的论述评价

毛泽东是伟大的马克思主义理论家、哲学家,他对佛教虽然没有系统的研究,但对佛教的禅宗却印象深刻。他小的时候常跟随母亲到佛寺焚香敬佛。1959年10月22日,毛泽东在与班禅大师谈话时说:“我不大懂佛经,但觉得佛经也是有区别的,有上层的佛经,也有劳动人民的佛经,如唐朝时,六祖的佛经《法宝坛经》就是劳动人民的”。这说明毛主席对《六祖坛经》也是十分关注的。《坛经》确实通俗易懂,能与中国当时的实际相结合,是一部老百姓能理解的佛经,所以世人公认《六祖坛经》是中国的唯一一部佛教经典。

毛泽东还说过:“惠能主张佛性人人皆有,创顿悟成佛说,一方面使繁琐的佛教简单化,一方面使印度传人的佛教中国化”,明确指出惠能所创立的禅宗思想和特色。所以,毛泽东认为,惠能是“禅宗的真正创始人,亦是真正的中国佛教的始祖”。这是他对六祖惠能及禅宗的高度评价。

三、禅宗文化是韶关旅游文化的灵魂

禅宗文化是岭南文化的重要组成部分,同时也是韶文化不可或缺的重要内容。韶关是韶文化的发源地,同时也是禅宗文化的发源地。暨南大学教授冼剑民先生在《惠能在岭南文化中的地位与影响》一文中曾讲到:“岭南文化的发展造就了惠能,惠能的学说丰富了岭南文化,蜚声中外,在岭南文化的发展历程留下了惠能学说的深刻烙印。”以韶文化为代表的粤北文化是岭南文化的一部分,而禅宗文化义是韶文化的重要组成部分,是韶文化的精髓之一。

1.禅宗名片的不可替代性

韶关是禅宗文化的发源地,具有不可替代性。民间相传,当年六祖在故乡圆寂后,新州、韶州、广州三地相争供养六祖真身,各自据理力争,相持不下,后协商同意,以焚香的烟飘方向定夺真身去向,结果香火娴气直飘韶州方向,于是六祖真身得以回归韶州。近些年来国内许多地方都在打禅宗牌研究禅宗文化,湖北黄梅、广东新兴、广州光孝寺、四会六祖寺等地,都曾留下六祖足迹,近年都曾举办六祖禅宗文化研究活动。然而,韶关作为禅宗文化发源地,是最能全面反映禅宗文化的禅宗圣地。六祖惠能当年在韶关讲经说法近四十年,在韶关演绎了佛教史上《六祖坛经》。至今南华寺仍供奉着六祖真身,千百年来,南华寺作为禅宗祖庭,名扬海内外,韶关是禅宗文化不可替代的真正的发源地。

(图五)乐昌 西石岩寺

2.禅宗佛寺与旅游相结合

韶关的旅游资源丰厚,山水风光,生态旅游已在广东创立了特色。但韶关的人文旅游资源还未新成特色。近些年广东建设文化大省所说的最多的话题就是要“地方特色多样化”。禅宗文化就是韶关人文旅游资源首屈一指的闪亮品牌。中国佛教研究所所长吴立民先生认为,“有禅有文化,无禅无文化”,把禅宗的文化地位提到了相当高度。其实早在一千多年前中国的佛教禅文化就与名山大川融为一体,“深山藏古刹”,“名山僧占多”,禅文化早已成为中国名山秀水中的人文特色。

(图六)韶关 芙蓉山寺

韶关是禅宗文化的发源地,早在清朝韶州七县就有佛寺二百九十多座,仅城区(包括曲江)就有六十三座,可以说是佛寺林立、僧人云集的佯宗兴盛之地。南华寺、云门寺都是千年古刹,记载和传承了六祖惠能禅宗文化的光辉历史。曲江乌石蒙里的月华寺是隋唐以前粤北地区早期的佛寺,后来有六祖的弟子在此弘扬禅宗佛法,至北宋时香火达到鼎盛时期,大文豪苏东坡游月华寺时曾为月华寺题梁,还写有《月华寺》诗一首丹霞山别传寺的寺名来源于禅宗的“传法心印”、“别不外传”的禅理。清康熙元年(1662年),广州海幢寺的澹归和尚在此弘扬禅宗,别传寺因此声名远扬。乐昌的西石岩寺千古闻名,这里的“石室仙踪”占迹是记载了当年六祖惠能北上黄梅之前曾往此岩小住憩息的遗迹,至今洞内仍存有六祖石床景观,还留有唐代“荼圣”陆羽的题字和北宋名臣余靖所题的碑记。在韶关还有芙蓉山寺、森林公园的万寿寺、马坝狮子岩的招隐寺等。另外,有乐昌的西石岩寺、仁化的临汀寺、华林寺、澌溪寺;翁源的东华寺、南雄的沙水寺、梅岭的六祖寺等,都是历史悠久的禅宗古刹名寺,既是禅宗文化的缩影,义是丰富多彩的人文旅游资源。

(图七)仁化 华林寺

3.打造名副其实的禅宗之都

禅宗文化作为岭南文化的重要组成部分。韶关是禅宗文化的发源地,是《六祖坛经》的诞生地,是禅宗祖庭圣地,这些资源和文化的优势,是打造禅宗之都的基本条件和强有力的依托。首先,要把对禅宗文化的研究提到相应高度和重要议事日程,可以借鉴新兴县打造六祖故乡的经验,像韶关前几年研究张九龄那样对禅宗文化进行广泛的深层次的研究,邀请国内外资深号家和地方学者对“禅宗文化在韶关”进行深入研究。其次,在韶关市人文旅游资源以及现有佛寺的基础上,重点为禅宗文化树碑立传,将禅宗文化与历史名人研究相结合;禅宗文化与建设历史文化名城相结合;禅宗文化与旅游名胜景观相结合;禅宗文化与韶文化研究相结合;树立中国《六祖坛经》诞生地招牌、禅宗祖庭地招牌、禅宗文化发源地招牌。广泛搜集整理六祖慧能与韶关的历史传说和民间故事,大力宣传禅宗文化与韶关的历史渊源,打好六祖禅宗文化名片,将韶关打造成无可争议、名副其实的禅宗之都。

(图八)翁源 东华寺