一、陆羽的一个惊天发现

陆羽之后,才有茶,才有茶学。

陆羽之后,茶的品鉴与审美得以传播,也才有了茶学。《茶经》不仅仅是世界上第一部茶学著作,更重要的是它为茶界定了一切。

(辽)佚名《神农采药图》

茶就是“人在草木间”。在中国人的观念里,天人合一就是自然之道。茶来自草木,因人而获得独特价值。确切地说,茶因为陆羽而一举摆脱了自然的粗野,并上升到一种精神层次,成为华夏饮食精神的缩影。

在中国人的情感体系里,总少不了那一部《诗经》。“草木如诗,美人如织”,打动我们的是植物的秘密、自然的秘密,也是人的秘密。对人与自然的关系,枚乘《七发》说是“原本山川,极命草木”。山川永远横亘在人的视野里,人们要尽力认识它上面生长的植物。所幸,有茶,“人在草木间”,可以尽情诉说。

陆羽之前的时代,“茶”写作“荼”,有着药和食品的属性。

传说,神农氏毕生都在寻找对人有用的植物,并尝遍百草。后人根据先人们实践得出并流传下来的知识编撰成《神农本草》。它里面记载了许多植物的功能与性质,体现了中华民族先人对自然的朴素认识,记载了哪些草木是苦的,哪些性热,哪些性凉,哪些能充饥,哪些能医病。神农氏“日遇七十二毒,得荼而解之”,这样的记载很显然强调的是“荼”作为药物的功能。茶第一次出现在欧洲,也是被当做能医治百病的“百灵草”。

茶不仅在野外茂盛生长,还在典籍里葳蕤数千年。

荼,《尔雅》训为“苦菜”。《诗经》记载:“谁谓荼苦?其甘如荠。”在食物意义上,荼与味觉有关,苦引发的是一种记忆以及感怀。

只有在这个意义上,才能接受荼是茶的事实,不然一定会掉进训诂学家思维的陷阱。

槚,《尔雅》解释为“苦荼”。这个古老的称呼,在藏语发音(呷)中得以保留,一些欧陆国家称茶为“chai”,而英语里的“tea”,则来自厦门话的发音。这也让我们看到,无论茶的传播路线如何千变万化,那文化的烙印历经千年时光也不会消失。

“槚茶苦于常茶”,槚无疑就会给人苦的深刻印象。不过,中国文化中特有一种“苦味”审美。和甜味的淡薄比起来,苦的滋味更悠长,意味更深远。正如人们把处境艰辛更多作为一种磨炼来体会,是对自身意志的锻炼,然后方能苦尽甘来。

陆玑在《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》说,就是再苦的荼,只要经历风霜,就会变得温和寻常,甘甜清脆。也许他的记述来自民间,这是一个至今在民间依旧适用的方子,苦味的青菜,最佳食用时间正是一年里第一场霜降之后,经过霜之摧折,诞生了另外一种甜、糯的口感。

吃苦是好的,国人总是这样鼓励自己。在苦难哲学里,有人信奉“吃得苦中苦,方为人上人”,与孟子那段著名的励志句子——故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能——的意思一样。

茶之苦,朱熹也有过很好的阐释:“物之甘者,吃过必酸;苦者,吃过却甘;茶本苦物,吃过却甘。问:此理何知?曰:也是一个理,如始于忧勤,终于逸乐,理而后和。盖理天下之至严,行之各得其分,则至和。又如,家人嗃嗃,悔厉吉,妇子嘻嘻,终吝,都是此理。”大理三道茶的灵感是否与此有关,还不好说,但茶的苦涩与甘甜从此被人熟知。

有趣的是,在汉儒许慎的《说文解字》里,“槚”是一种容颜娇美的植物,让人联想到更深远的儒家君子之美,植物尚且如此,何况人乎?

相反,《尔雅》、《说文解字》里并没有收录“茗”,倒是北宋的《说文新附》收有这个字。不过郭璞在为《尔雅》“槚”作注时,加了一句“今呼早取为荼,晚取为茗,或一曰荈,蜀人名之苦茶”。小字一行,让茶的身份因时令而明确起来,“荼”是茶的芽,而“荈”是茶的老叶,但苦的属性不变。

问题在于,有些时候太咬文嚼字会闹出笑话。魏晋时,中原人任育长到南京友人家做客,才坐下就有人端茶上来,他发问:这到底是荼还是茗?弄得主人很是尴尬,他只好改口说,他问的问题其实是热的还是冷的?

茶的分类的难点还在于,有着太大的区域特点,各地的叫法及字典不同的解释会给人带来更多困惑。“荈”这个字,在汉字的使用上,其意思几乎完全等同于茶。在著名的以茶代酒的故事中,韦曜只有二升的酒量,有损形象,孙皓便告诉他可以秘密地“以荼荈代酒”。

“茶圣”陆羽诞生之前,茶的各种名称就如同“荼荈代酒”一般,有着三国式的混乱。尽管它们的属性是一致的,但各自占据一方山川秀美,任由名士随意叫唤。

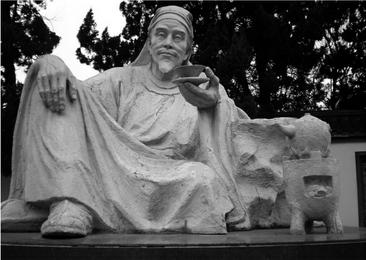

茶圣陆羽的雕像

而陆羽对这些字做了详细的区别,“其味甘,槚也;不甘而苦,荈也;啜苦咽甘,茶也”。当然,这种区分也不是一天形成的,只不过“茶圣”陆羽挟“专业技术”与“理论知识”,终于让茶之大名独占鳌头。

《正字通》引《魏了翁集》说:“茶之始,其字为荼,如《春秋》齐荼、《汉志》荼陵之类。陆、颜诸人,虽已转入茶音,未尝辄改字文。惟陆羽、卢仝以后,则遂易荼为茶。其字从 从人从木。”也就是我们今天挂在嘴边的“茶”字。所谓茶就是“人在草木间”,草木人合一。

从人从木。”也就是我们今天挂在嘴边的“茶”字。所谓茶就是“人在草木间”,草木人合一。

不过,陆羽也列过另一个“蔎”字(也有人认为是“葭”字,扬雄认为四川西南一带的人这样称呼),那是一种香草,但也曾被当做茶。名士的力量在此处显现,这类字的使用者都集中在四川一带,如王褒、司马相如、扬雄、常璩等等,这些人都是文学史上举足轻重的人物,他们的影响力足以让见识广博的陆羽不能忽视。

《茶经》开篇就把茶作为主体,陆羽用史家为人作传的口吻描述道:“茶者,南方之嘉木也。”自此开始了对茶的全面拟人化定义,陆羽以不容置疑的语气对茶作了评判辞,涉及茶的出生地(血统)、形状(容颜)、称谓(姓名)、生长环境(成长教育)、习性(性格、品质)等方面。而茶与人的关系,因为人物、山川、气候之差异,也变得更为复杂,需要区别看待。

陆羽说:“精行俭德之人,若热渴、凝闷、脑疼、目涩、四肢烦、百节不舒,聊四五啜,与醍醐、甘露抗衡也。采不时,造不精,杂以卉莽,饮之成疾。茶为累也,亦犹人参。上者生上党,中者生百济、新罗,下者生高丽。有生泽州、易州、幽州、檀州者,为药无效,况非此者!设服荠苨使六疾不瘳。知人参为累,则茶累尽矣。”

唐代饮茶,已是日常普及之事

茶不仅从自身的药物属性中脱离出来,也从其他类植物中脱离出来。一旦喝了茶,醍醐、甘露之类的上古绝妙饮品都要做出让步,成为附庸。

在此,陆羽不似茶圣,反而更似医圣,把饮茶的作用写得很详细。而其对产地之重视,甚至比得上医家对人参产地的重视,那可不是种植人参泛滥的时代。想要喝到好茶,就要花足够的心思,茶的时令、造法一旦有所误差,喝了不仅没有益处,反而会喝出病来。

陆羽秉承神农衣钵,凡茶都亲历其境,“亲揖而比”、“亲灸啜饮”、“嚼味嗅香”,尽显虔诚谨慎的姿态。三卷十节,不过7 000字的《茶经》,记载了和茶有关的秘密。

《茶经》是爱茶人的必备书,即便完全没有上过学的人,也知道《茶经》的内容以及茶的要义。他们会说,陆羽是这样说的。“茶圣”的地位从来不曾动摇过。

在《茶经》后面的几节里,喝茶这件风雅的事情,被落实到具体的生活物什以及操作上,仿佛一本详细的指导手册。

茶之具,谈采茶、制茶的用具,如采茶篮、蒸茶灶、焙茶棚等;茶之造,论述茶的种类和采制方法;茶之器,叙述煮茶、饮茶的器皿,即造茶具二十四事,如风炉、茶釜、纸囊、木碾、茶碗等,后人总结为“二十四将军”;茶之煮,讲烹茶的方法和各地水质的品第;茶之饮,讲饮茶的风俗,即陈述唐代以前的饮茶历史;茶之事,叙述古今有关茶的故事、产地和药效等;茶之出,将唐代全国茶区的分布归纳为山南、浙南、浙西、剑南、浙东、黔中、江西、岭南等八区,并谈各地所产茶叶的优劣;茶之略,分析采茶、制茶可依据当时环境,省略某些用具;茶之图,教人用绢素写茶经,陈诸座隅,目击而存。

从茶的实物到器皿,再到水的选择,呈现各地风俗,茶的华夏版图也变得清晰可见,最后形成的是茶的图腾与仪式。《茶经》所要表达的意图也十分明了:人要把自己的精神融合在格物运化之中,只有与自然浑然一体,才能再回到自然。

为了更好地了解陆羽赋予的茶精神,就需要从陆羽这个人说起。

-

- 茶叶战争——茶叶与天朝的兴衰

- 周重林 太俊林