1.丑的美丽表现

所有文化皆有其美的观念,亦有其丑的观念,不过,以考古出土物来说,其中所画之物在当时是不是真的被视为丑,难以判定:在西方人眼中,其他文化的拜物与面具是可怖、畸形之物,当地人则可能认为其中刻画着正面价值。

蛇发女怪瓦檐饰,

公元前4世纪,

那不勒斯,

国家考古博物馆

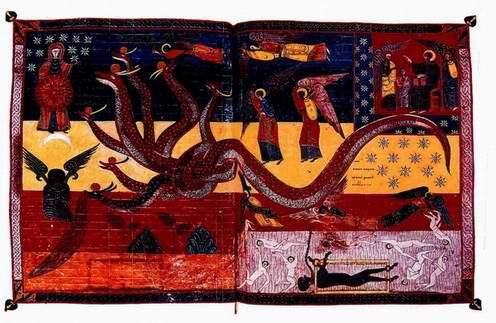

恶龙、母子、天使长米迦勒及他的天使,

取自圣黎巴纳《启示录注释》,

费迪南德一世夫妇泥金抄本

(Code B.N.马德里),

8世纪

苏格拉底

柏拉图(公元前5—前4世纪)

《会饮》,215-222

我说,他和席林纳斯的那些胸像一模一样,雕塑匠店里可以看到的,嘴里咬着笛子,肚子打开来,里面还藏着小神像。我还说,他也像半人兽马斯亚斯。你自己也不会否认吧,苏格拉底,你的脸像个半人兽。……你们有没有看见苏格拉底多么喜欢美男子?他经常和他们为伍,为他们着迷,又经常一副什么情况都不知道,什么事情都无知的样子。这是他装出来的样子。这一点,他不也挺像个席林纳斯吗?当然像,他的面孔就是席林纳斯头像。但是,酒友们,打开他的肚子,那里面藏着多少节制和清醒!

希腊神话即富于半人半羊的牧神、独眼巨人、狮头羊身蛇尾之吐火怪兽、人身牛头怪,或普里阿普斯(Priapus,希腊男性生殖神)之类神怪,凡此皆属荒怪之物,不合波里克利特斯或普拉克西勒斯所雕作品表现的美。不过,对这些怪物的态度并非尽属憎恶。柏拉图在其《对话录》中频频讨论美与丑,只是,面对苏格拉底在道德上的伟大,他莞尔以对苏格拉底的难看长相。自古代以至中世纪,各派美学理论以比例为身体或道德之美的基础(参见本书第三章),视丑为美之反面,视丑为破坏比例规则的一种不和谐,或者,视之为一种欠缺,欠缺一个生物天然应该具备的某种东西。不过,也有一点是公认的:世上虽有丑物,艺术却能以美丽的方式刻画之,以这种美使丑为人接受。从亚里士多德到康德,不乏此说之例。进一步来看,问题实甚简单:自然中的丑令我们退避,但是,在“美丽地”表现丑的艺术里,丑变成可以接受,甚至可悦。不过,表现丑(或怪),到底哪一点能令人着迷呢?中世纪人已提出魔鬼之美丽再现的问题。这问题在浪漫主义时代强烈重现。

古典时代晚期,尤其基督教时代初期,丑的问题所以转趋复杂,并非偶然。黑格尔说之甚当,基督教感性及传达这种感性的艺术降临,进据核心位置的是痛苦、苦难、死亡、酷刑、地狱,以及受害者与施刑者身体的畸形,主题涉及基督教及迫害基督教者之处尤然。

欠缺

臭维尼的威廉(13世纪)

《善恶论》

我们要说,三只眼睛的人,或只有一只眼睛的人,是不悦目的,因为前者不适宜,后者则是缺少适宜。

魔鬼之美

波纳文图(13世纪)

《名言集四篇注释》,Ⅰ,31,2

形象或绘画之美,其指涉模型的方式本身是不值得尊敬的,例如,不能如圣尼古拉之像那样受尊敬。但是,“美”指涉模型的方式,本身有一种美,不是只有它所表现的主体才有美可言。所以,主体只有一个,美的模式却有两种:画法得当,是一种美,如实表现一个主体,是另一种美。因此,一幅画如实表现撒旦之邪恶,虽然可憎,画的本身却可说是美的。

达摩迪纳,

地狱壁画,

约1410,

博洛尼亚(意大利),

圣彼得教堂

表现丑

康德

《判断力批判》,Ⅰ,2,48.1790

一种自然美是美的东西;艺术美则是将一件东西作美丽的呈现。为了将一种自然美当作自然美,我不必预先对此对象应当是怎么样的事物具备一个概念;也就是说,我不需要知道材料的目的是什么,因为使我们产生快感的是其形式本身,而不是我知道它的目的是什么才有快感。不过,如果这对象是被呈现为一件艺术品,而且应该被界定为美丽的,那么,由于艺术的目的每每富于其原因(与因果性)之中,我们必须先有一个这东西是什么的概念。而由于一件东西的完美来自其内在的多重性与其内在定义一致,因此,对艺术美的任何鉴赏都必须将此物的完美也纳入考虑。对自然美本身的鉴赏则完全不用考虑这个层面。在鉴赏有生命的自然对象时,例如人,或一匹马,固然通常也考虑其客观的目的,以便判断其美,但这种判断已经不是纯粹的审美判断,亦即不再只是品位判断。自然不再因为它看来是艺术而受判断,而是以它真的是艺术(虽然是超人类的那种)而受判断。目的论的判断成为审美(判断)必须考虑的基础和条件。在这样的情况下,当我们说“有个美丽的女人”,我们实际想到的是,大自然塑造她的方式,使她的形式卓越地表现了女人形体应有的目的。因为我们如果要以合乎逻辑条件的审美判断来设想一个对象,就必须越过区区形式,抵达一个概念。

美的艺术,其优越性在于,它美丽地描写在自然里丑或令人不悦的东西。复仇女神、疾病、战争的蹂躏等等,虽是恶事,也能描述得非常美,甚至以图画表现。只有一种丑能依照自然的样子来表现而不破坏一切审美快感,因而也不破坏艺术美:亦即,那些令人恶心的东西。这种特殊的感觉纯粹倚赖想象,对象被呈现成仿佛我们有义务去享受它,但我们又在猛烈拒斥它:于是,就我们的感觉而论,这对象的呈现和这对象本身的自然不再有所区分,因而不可能被视为美的。

表现痛苦

黑格尔

《美学》,Ⅲ,1,c.1798—1800

上帝生命的真正关键点,是他放弃他作为“这个”人的个体存在之时,受难,在十字架上受苦,精神的髑髅地,死亡的折磨。其内容本身隐示,肉体、表象、个体的存在是否定的,因此精神通过感官与主观特殊性之牺牲,来臻至它自身的真理与天国。就此而论,这个表现领域比古典造型理想都更超脱。

一方面,尘世的肉体与人性的脆弱,事实上由于上帝化身于他们而获得提升;另一方面,这人性与肉体性又是否定的,并且通过受难而显现,在古典理想里,则它与精神、实质之间的和谐并未丝毫减损。希腊之美的形式不能用来刻画基督头戴荆冠遭受鞭打,拖着十字架前往酷刑折磨之地,钉上十字架,在漫长殉难的痛苦里死去。

但这些情况的神圣性,其深邃性,受难作为精神永恒一刻的无限性,以及神圣的镇定与认命,使这些情况有了优越性。

这个人物周围站着朋友和敌人。甚至这些朋友也不是理想,而是特殊的个人,是被精神的冲动引向基督的平凡人;但那些敌人,他们由于与上帝对立,谴责、嘲笑、牺牲他,将他钉上十字架,因此被表现为内心邪恶,内心邪恶、敌视上帝,表现于外在就是丑恶、粗糙、野蛮、暴戾,身形是畸形的。在这方面,非美被表现为一个必要阶段,古典的审美观就不是如此。

审美地狱

罗森克兰

《丑的美学》,导论。1852

研究人心的名家曾投身可怖的恶之深渊,描述他们在那黑暗里遇到的可怕人物。大诗人,如但丁,写这些人物尤其精彩;画家如欧卡纳、米开朗基罗、鲁本斯与柯奈流斯,将他们摆在我们眼前,音乐家,如史佛尔,则让我们听见那沉沦地狱的残忍声音,恶人在那里吼出他们精神上的所有不和谐。

不但伦理、宗教上有地狱,美学上也有。我们沉入邪恶、罪孽,也沉入丑恶。没有形状的与畸形的、粗俗的与残忍的恐怖,化身为无数人围着我们,从侏儒到那些巨大的畸形,带着地狱般的邪恶看着我们,咬牙切齿。我们希望下去看看的,就是这个审美地狱。下此地狱,则不可能不同时进入恶之地狱,真实的地狱,因为至丑之丑不是大自然里令我们憎恶的丑:沼泽、扭曲的树、蝾螈、蟾蜍、睁着鼓凸凸的眼睛瞪着我们的海中怪物、厚皮动物、老鼠、人猿,而是那以奸诡肤浅的行事,以阴沉的眼神、以罪行表现其愚蠢的自我主义。……

丑恶是一个相对观念,只能相对于另一个观念才能了解。此理不难明白。这另一个观念就是美:丑只因为美,才存在美是其正面。无美即无丑,因为后者只因为是前者之否定,所以存在。

美是本初的神意,丑是一种否定,只有次级的存在。并不是说美的东西因为是美的,所以同时也可能丑,而是说,构成美之必然性的那些特质被转入其反面。

美与丑有亲切的关系,意思是,前者的自毁是后者也会自我否定的可能性的基础:因为,以丑是美的否定而存在这一层次而论,丑可能回复与美的统一而消解其矛盾。在此过程中,美显示它是一种制伏丑的反叛的力量。由此和解之中,生出无限安详,引得我们微笑和畅笑。丑在这里摆脱其混杂、自私的本性,认知自己的无力,而生喜剧感。喜剧内在往往含有一股朝向纯粹、单纯理想的负面冲动;在喜剧里,这负面化为乌有。喜剧有一个正面的理想,因为它的负面表现消失。……

但是,丑是相对的,因为它不能以自身为衡量尺度,只有美才是衡量它的尺度。日常生活里,人人自随其品位,一人认为美的事物,另一人可能认为丑,反之亦然。但是,如果我们想将这偶然的“审美/经验”判断提升以超越其缺乏确定性与清明性的层次,我们必须使之受批评,置之于至高原则之光底下。俗成之美的领域,时尚的领域,充满如果以美的理念来判断,只能界定为丑的现象,但这些现象一时却被视为美。并非因为它们自身即美,而是只因时代精神认为这些形式是其特殊性格的充分表达,并且因此而习惯它们。

时代精神最常与时尚彼此呼应:在这里,连丑也可能被视为适当的表现手段。过去的时尚,尤其是最近的,通常被视为丑或可笑,这是因为感性的转移只可能靠对立来发展。四裔宾服的罗马共和国,其公民习惯刮胡须。恺撒与奥古斯都都不留胡子,直到浪漫的哈德良时代,帝国日益屈服蛮族支配,长胡须始成时尚,仿佛罗马人意识到自己软弱,冀图以此让自己相信自己仍然雄武。

林堡兄弟,

地狱,

取自《贝里公爵的富贵》,

1410—1411,

尚蒂伊(法国),

孔代博物馆