今日财经关注:货币自由化、债务与危机:阿根廷的半世纪血泪史

三、今日财经关注

文/芝加哥大学贝克尔·弗里德曼研究所;译/夏立 来源:金融读书会

(一)债务与通胀螺旋

本文将回顾1960 - 2017年阿根廷货币及财政政策的历史,在此期间,该国遭受了数次国际收支危机 (balance of payments crisis),三次恶性通胀,两次政府债务违约和三次银行业危机。总而言之,在1969年至1991年间,经过数轮货币改革,阿根廷货币的面值中已经删去了13个0(译者注:因恶性通胀后同单位货币购买力下降,支付产品和服务所需的金额也就随之增大,为便于使用,政府会进行货币改值,称为去零)。

本文认为,上述历史都可归结为一个反复发生的问题:阿根廷遏制财政赤字的失败努力。阿根廷未来的经济发展在很大程度上取决于其能否建立良好制度架构及加强治理能力,并保证政府支出不会超过其一定时期内的真实税收收入。

关键词:通胀 (inflation);赤字 (deficits);财政与货币交互 (fiscal and monetary interactions);政府预算约束 (government budget constraint);宏观经济史 (macroeconomic history)

绪论

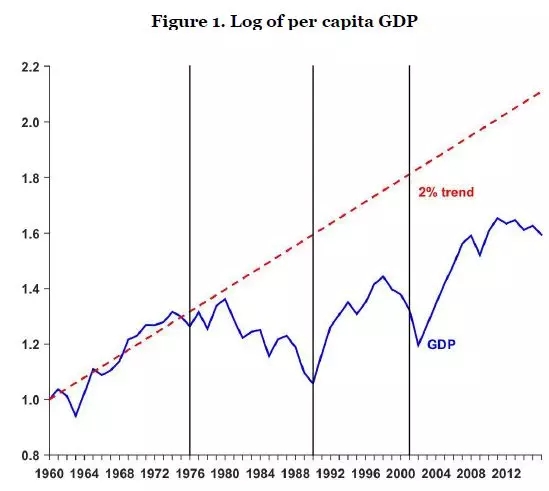

图1阿根廷人均GDP(对数)

在本章中,我们回顾了1960年至2017年阿根廷的货币和财政政策的历史;这一时期是阿根廷历史上宏观经济不稳定程度最高的时期。当时,经济的增长表现非常令人失望,特别是在1973 - 2003这三十年间,人均GDP几经起落,在2003年又回到了1973年的原点(图1)。

将自1960年起GDP每年增长2%的假设趋势(红虚线)与1960 - 2017年间的实际人均GDP进行比对后,从图形上我们可以将这五十七年分为四个子时间段(下文中将详述具体划分)。

1960 - 1974年,经济增长趋势良好,基本与2%的趋势(美国人均产出的长期增长率)一致。

1976-1991年间,阿根廷经历了债务违约和恶性通胀,其间增长率高度波动,人均GDP大幅下降。

1991年阿根廷开始阿根廷经济才回复增长,但好景不长,1998年阿根廷陷入严重萧条,到2002年才重新触底反弹。

2002年开始,经济在萧条后复苏得很快,高增长率一直保持到了2010年。但此后,停滞卷土重来,并持续至今(2017年,即本研究覆盖的最后一年)。

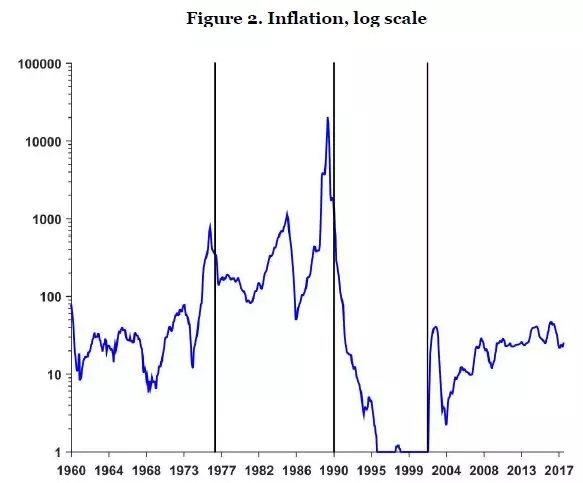

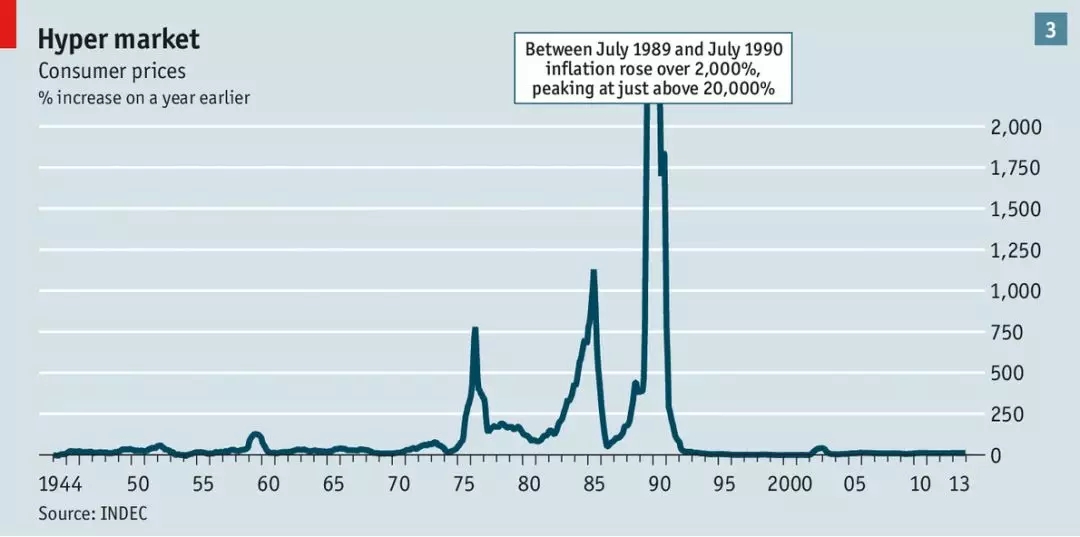

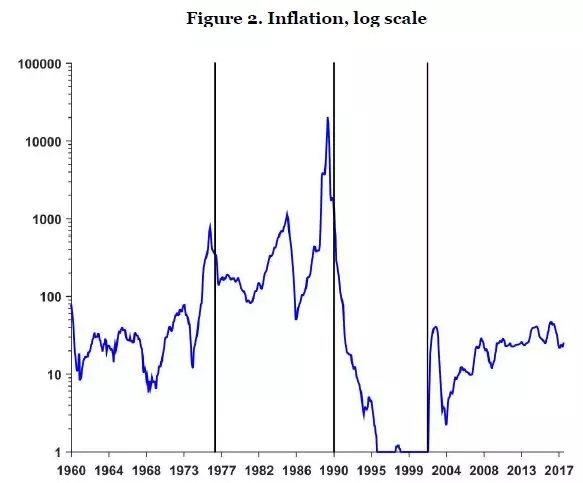

图2展示了全时期的通胀率(译者注:因阿根廷经历过恶行通胀,为更准确观测非恶性通胀年间的通胀率,图2左侧的坐标系数并非等比例绘制,且将每年较前一年的通胀率除以12作为月通胀率进行绘图;以年为单位等比例绘制的通胀率见图2b)。自1960年起的第一个十年中通胀相对温和,但在其后十五中逐渐失控,一直持续到1991年货币局制度的实行(将汇率与美元挂钩)。1991年后的十年,是阿根廷唯一与发达国家通胀率相似的时期,年均通胀率为2.7%。随着2002年初货币局制度的惨痛“破产”,通胀率又回升1960年代后期的水平。

图2 阿根廷通胀率(对数)

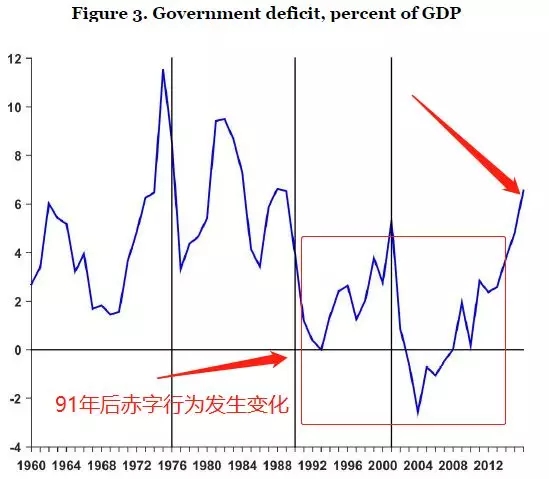

图2b 阿根廷通胀率 来源:The Economists

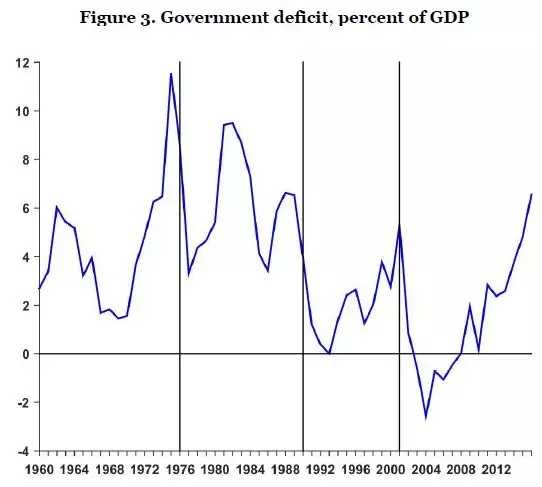

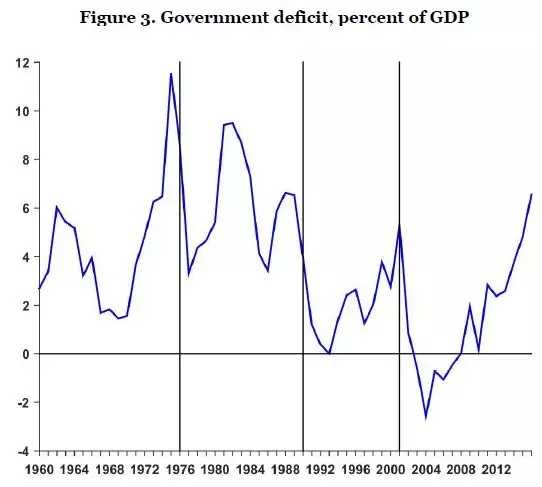

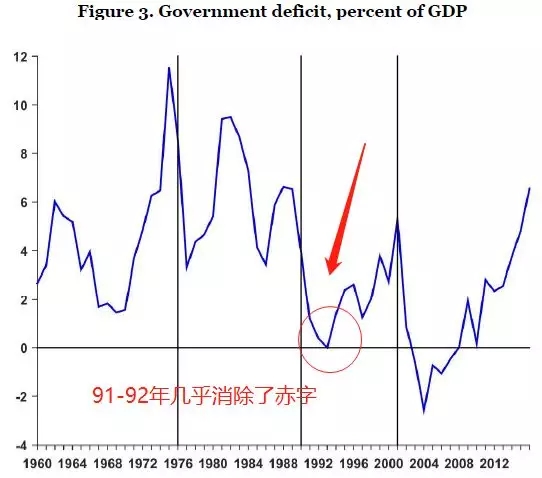

图3描述了全时期阿根廷财政赤字(包括国有企业及各省份的赤字)在总产出中的占比。1960年起的前十五年间,赤字变动缓慢且相对较低,1960 - 1973年间的平均水平为3.2%。但到1973年后,情况发生了转变,伴随高通胀的是更高且不稳定的赤字,1974年到1990年的赤字GDP平均占比为6%。1991年,恶性通胀戛然而止,而那一年则恰好是赤字行为发生结构性突破的年份(详见译者注)。尽管1960 - 1990年间赤字几乎从未低于2%(平均为4.7%),但1991年-2010年间则几乎没有超过2%(平均为0.6%)。

值得注意的是,1998年至2002年阿根廷遭受了大规模经济危机,赤字却并没有显著增加。阿根廷自1998经济开始衰退,到2001年陷入萧条,2002年总产出较1998年底的峰值下降了近20%。期间发生了重大的银行业危机,债务违约,及上述仅存在了十年的货币局制度的“破产”。尽管如此,在这几十年来最严重的经济衰退时期,赤字也仅仅是达到了4%。危机之后的几年,阿根廷获得了自二战以来从未有过的财政盈余。但“好景不长”, 财政赤字很快便再次出现,且逐年增加。2017年已经达到了自恶性通胀结束以来从未有过的水平。然而,如图2所示,至少截止2017年,此次赤字的增加对通胀的影响非常温和。

图3 阿根廷政府赤字GDP占比

比较图2和图3后可以发现,从1960年至1973年,赤字和通胀都相对较低,这一时期阿根廷经济健康增长。与此形成对比的是1973 - 1991年的高赤字-高通胀时期,期间总产出增长也最低。如图1所示:人均GDP在1960 - 1973年间增长了约30%。而在1991年,人均GDP又回落到了1960年的水平。1991年成功地迅速终结了恶性通胀后,与低通胀率相伴的是稳健的产出增长。而2001年的危机,再次终结了低通胀和产出增长的“蜜月”。

不过经济从2003年开始迅速地从危机中恢复过来,在2010年之前通胀率都保持在非常低的水平。如图3所示,这七年间 (2003-2010) 阿根廷财政支出方面大为改善,录得二战以来最低的财政赤字,平均为-0.4%(即财政盈余)。而人均GDP则以2%左右的速度增长。然而在2010年之后,通胀再次抬头,人均收入增长陷入停滞。而伴随第二轮停滞的,同样是财政赤字的恶化。

下文中,我们将更详细地解释赤字的演化及政府的融资方式。通过解释政府债务的演变,及在不同时间节点实施的不同政策,我们得以更好地了解阿根廷在这些年经历的所有主要宏观经济事件(若干次国际收支危机,恶性通胀,银行业危机和债务违约)及其根源。根据第二章所提供的概念框架,赤字的融资方式对于理解宏观经济的主要变量的演变至关重要。政府多大程度上可以通过发行债务为赤字融资,取决于其进入国内或国际金融市场的能力。因此,我们在选择每个子时间段的起点和终点时,政府的借贷能力是主要的考量因素。

译者注: 本文为拉美国家财政及货币政策史系列文集中的一章,而对国别历史演变的阐述均基于系列第二章的概念框架;此处将对第二章中的概念框架进行概述。 为评估十一个拉丁美洲国家在1960 - 2017年期间实施的一系列货币和财政政策的影响,首先我们从萨金特 (1986) 制定的框架出发;该框架曾用于评估美国在20世纪80年代初实施的一套货币和财政政策的影响。该框架包含两个主要思想:预算限制 (budget constraint) 和对真实货币 (real money) 的需求。 为预算限制所建立的模型中,政府的所有融资来源有三种:税收,付息及无息债务,和印钱。因此,它对宏观经济政策的三个不同方面施加了约束:政府的收支平衡;负债增张;及货币供应的增加,并意味着不同的政策决定。为满足确定其中两者,第三者则必须随之调整。简而言之,赤字要么带来政府债务的增加,要么带来货币供应的增加,或两者皆有。 而对真实货币的需求,在一般价格水平 (general price level)、短期名义利率 (short-term nominal interest rates)、总实际收入 (total real income) 和一些货币计量 (measure of money) 之间建立了系统性联系。系统性的增加货币供给会带来通胀。上述两个观点,并不意味着持续的赤字必然导致通胀,因为政府(在增加货币供应之外)可以通过增加负债来为赤字融资。但发债意味着政府承诺未来的盈余将被用于偿还债务。如果这些承诺缺乏可信度,政府可能会面临借款能力的限制。结合两种观点,财政赤字与通胀之间存在直接联系。因此,付息债务相对于GDP的规模至关重要。 然而萨金特用来研究80年代的美国的框架,并不足以解释拉美的危机;在当时的美国,温和通胀是唯一的宏观经济问题。而拉丁美洲国家与美国之间的差异并不仅仅在其更高和且不稳定的通胀率。拉美国家经历了各种其他类型的危机,因此框架需要进行调整。 首先,我们用开放经济体版本的萨金特框架来研究国际收支危机,并在均衡的模型中加入违约的因素,美国政府当然不会去考虑债务违约,然而这却是一些拉美国家的政策选择。 其次,在模型中,我们不仅考量总债务的规模,也纳入债务的特征。债务的模型中包含短期债务的规模与债务的计价货币,这两者都能影响经济的结果。最后,我们尝试得出一个多重均衡的模型,来解释即使模型中的各项基本要素(赤字,负债,货币发行等)不变,仅由预期驱动的危机仍有可能发生。

下文我们将对4个子时间段分别分析:

第一个阶段是从1960年至1976年。期间,经济对资本流动并不开放,阿根廷国内的信贷市场并不发达且受到严格监管。因此,政府的举债能力相当有限。

第二阶段是从1977年至1990年。这一时期,阿根廷国内金融市场首次自由化,大量新金融机构进入,利率由市场决定。同时,资本账户对外开放,信贷市场与世界市场融为一体。这使政府得以在国际市场上借款,短短几年内,政府的外债迅速增加。但在1982年,同其他许多拉美国家一样,阿根廷债务出现违约。违约意味着政府融资除了印钞外别无他法。这导致了其后十年的高通胀率,直到1991年货币局制度的实行令通胀告一段落。

货币局的出现开启了1991年至2001年的第三阶段,随着第二次金融和国际市场的自由化以及成功的债务再协商,政府得以再次在国际市场上借贷,带来了低通胀和高增长的十年。然而,债务持续增长,在2001年面对银行业危机和新的政府债务违约时,货币局制度崩溃。

最后一个阶段始于2002年,由于2001年12月的债务违约,阿根廷再次被国际信贷市场拒之门外。2005年,阿根廷与债权人举行了一轮谈判,当时约75%的债务得到再协商。第二轮谈判在2010年举行,又有18%的债务得到再协商。而剩余的债权人通过诉讼,最终在2016年全额拿回了本息。因此,该阶段的特点之一是政府无法向国外借款。经济从2001年危机中复苏地很快,人均收入增长率较高。通胀率虽然高于1990年代,但相对于阿根廷剧烈波动的20世纪下半叶而言,通胀温和且稳定。

上述讨论为图1至图3中出现的时间轴上三条竖线提供了依据。

本章的其余部分安排如下。在第2节中,我们讨论了阿根廷政府债务的演变及其一些特征。第3至6节将详细描述了每个阶段的主要宏观经济事件。在每一部分中,我们还基于第2章的概念框架来理解这些事件。在第7节中,我们将就基于分析框架对每一阶段进行回顾总结,并在最后,译者将根据作者提供的框架,辅以其他要素,为阿根廷2018年再次爆发的危机提供解释。政府债务的演变

政府债务的演变

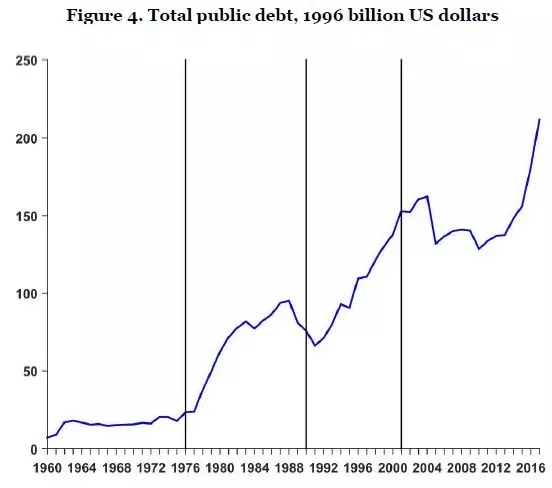

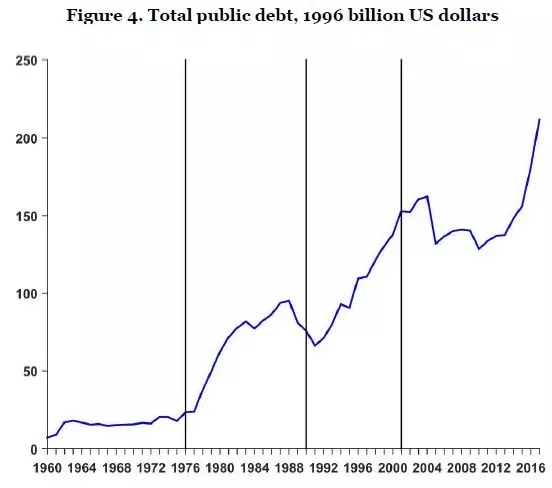

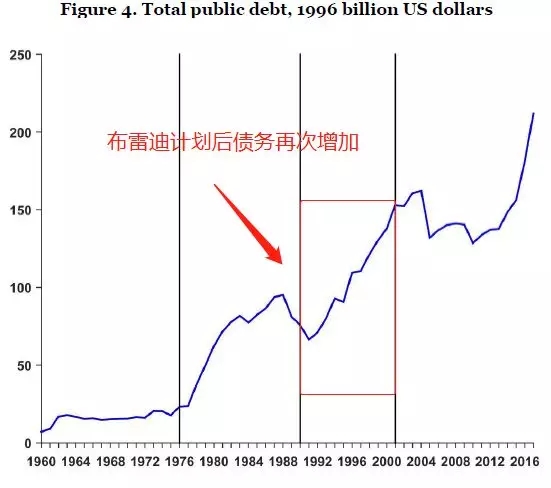

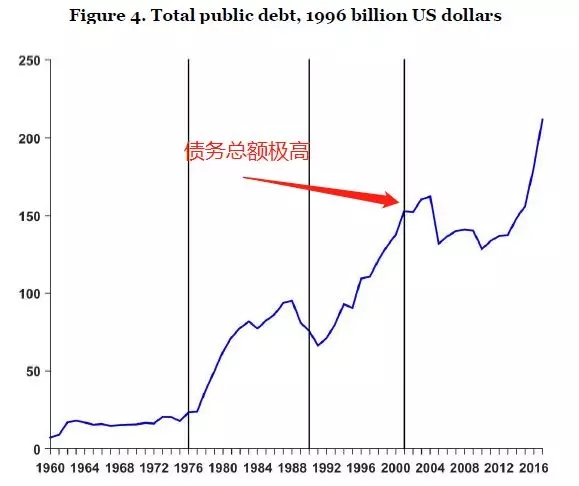

图4 阿根廷公共债务总量,以1996年美元计价

图4展示了阿根廷联邦政府的债务总额,包括债券、银行债务、其他政府和金融机构的债务,以及(当有可用数据源时)各省和公共企业的债务。在第一阶段,债务水平很低且相对稳定。然而,自1975年至1982年债务违约前夕,债务年均增长近30%。1982年违约后到1990年,债务总额大致保持不变,其较小的变动基本上出于两个因素:第一,由违约导致的逾期欠款,第二,由1981年的国际收支危机和银行业危机产生的负债,随着债务的到期逐渐浮出水面。

20世纪90年代初期,随着政府重返国际资本市场,债务再次开始增长(年均增长10%)并一直持续到2001年的危机。债务在2002 - 2004年急剧增加,并于2005年急剧减少。这些波动背后是危机带来的财政成本(债务增加)以及随后的债务重组中对于资本的大幅削减(债务减少)。

到2011年,政府债务达到了2001年危机之前的水平。随着财政赤字的增加,债务再次上升。由于2001年违约的一部分债务在2016年之前仍处于违约状态,(译者注:在2016年全额本息赔付由秃鹫基金为首的不接受重组谈判的“钉子户”债权人前,阿根廷无法在国际市场上借款)因此发行的新债大多数是国内债务。在2016年初的最终达成协议后,政府可以重新在海外举债。在过去几年间,政府赤字的增加也导致了总债务的相应地急剧增加。

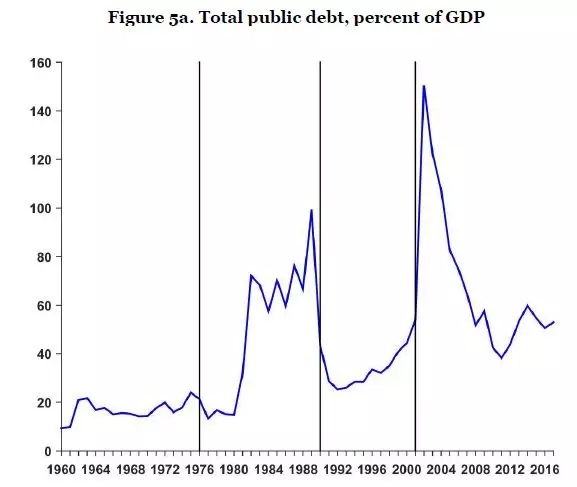

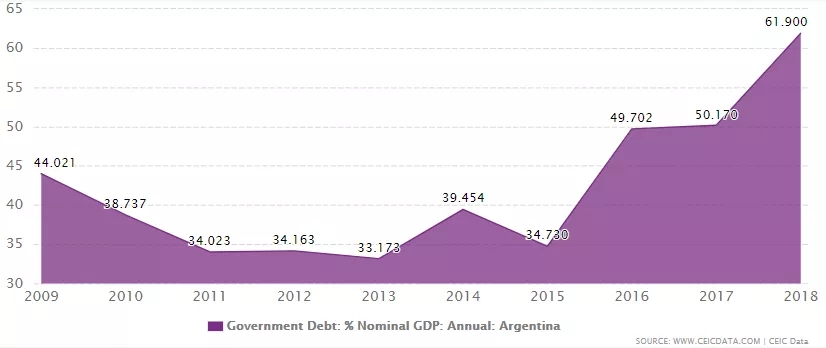

图5a 阿根廷公债总量在GDP中的占比

图5a描绘了阿根廷的债务GDP占比,该数字主要受两个因素影响:首先,GDP增长的重要性显而易见。其次,对阿根廷来,阿根廷比索和美元之间的实际汇率变动也非常重要。GDP及以比索计价的抗通胀债务会根据比索价格指数 (price indexes) 进行调整,而以美元计价的抗通胀债务会通过美国的价格指数及比索与美元之间的名义汇率进行调整。因此,实际汇率(Real Exchange Rate, RER) 的任何变动都会影响债务与GDP的比例。其重要性在于,它意味着债务GDP占比的变动与赤字规模的演变无关,但与相对价格 (relative price) 的变化有关,而阿根廷在我们研究的时期内,其相对价格发生了相当大的变化。

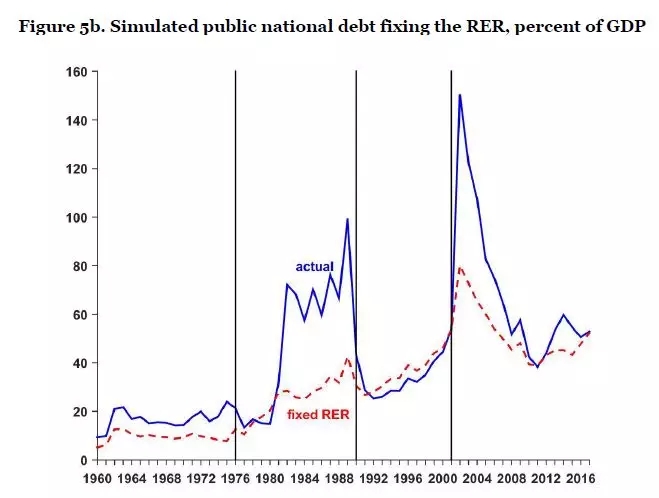

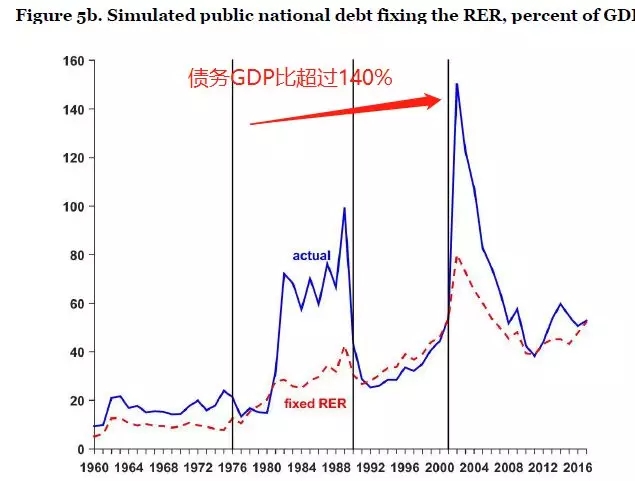

图5b 公共国家债务在GDP中的占比,真实浮动RER和固定RER

为了分解实际汇率变化对债务演变的影响,我们假设实际汇率在整个研究的期间内,等于其在1991年的值。图5b中(红线)显示了使用该汇率,估算以美元计价的债务并得出其占GDP的比例。我们可以发现,两条曲线之间的差异非常大。实际汇率在解释债务GDP占比的变化中十分重要。因此,当债务GDP占比可能低于国际标准时,实际汇率的突然升值会将该比率大幅拉升。而现实世界中,实际汇率的大幅度突然升值并不罕见。

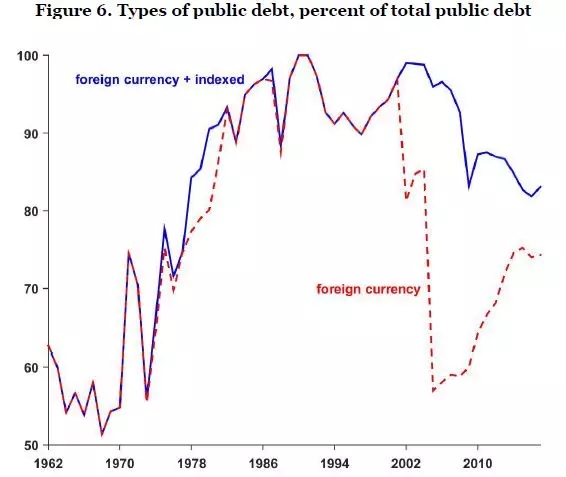

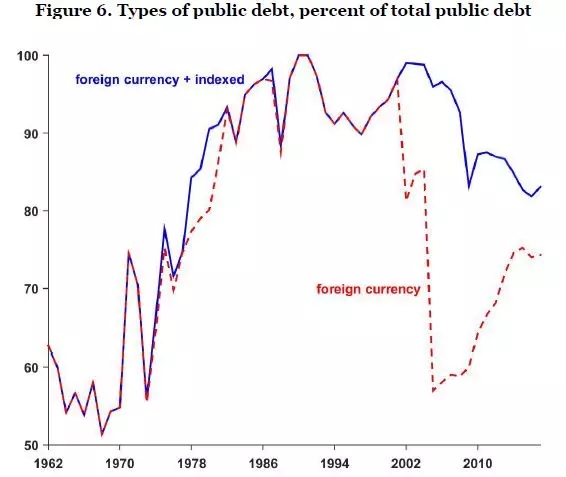

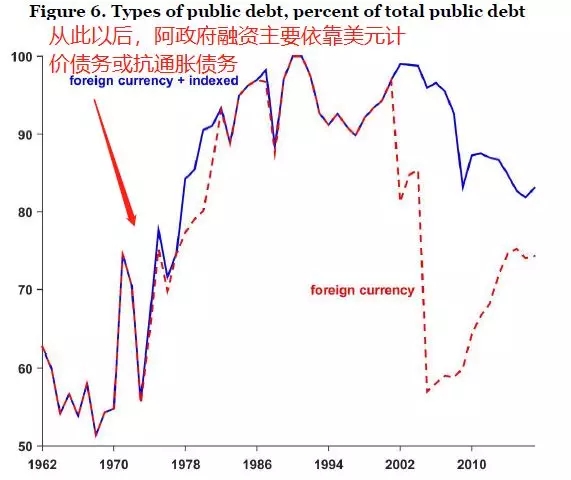

图6 外币和抗通胀公债在公债总量当中的占比(百分比,蓝线为两种公债占比之和,红虚线为外币公债)

为了进一步理解前两个数字,在图6中,红线为外币计价债务在政府债务中的比例,蓝线则为外债加上抗通胀债务后的比例。在20世纪60年代,比索计价债务的份额不低,约占债务总额的三分之一(译者注:以比索计价的债务比例则为100%减去图中所示外币的占比),但到了高通胀时期,几乎所有政府债务都以外币计价。比索计价的债务在1990年代略有增长,但在2001年的危机之后再次“消失”。此外, 20世纪90年代发行的大部分以比索计价的债务不是抗通胀债券,而在2000年代后发行的则多为抗通胀债券。

通过图5和图6可见,在正常时期,债务GDP占比虽然呈上升趋势,但整体较低。然而,这一比率对实际汇率波动非常敏感。在所研究的时间段内,大约90%的债务是以美元计价的,因此实际汇率的贬值将对该比率产生重大影响。比如说,如果要将债务GDP占比从25%提高到40%,政府得在十年间,保持其赤字(包括利息支付)占比增长比产出增长率高3%。然而最近的事实显示,如果危机发生,汇率贬值50%(这一幅度并不算太高),债务GDP占比从25%到40%的增加将立即实现。

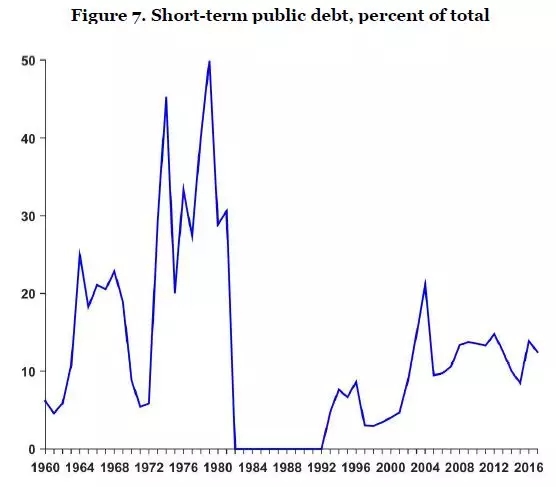

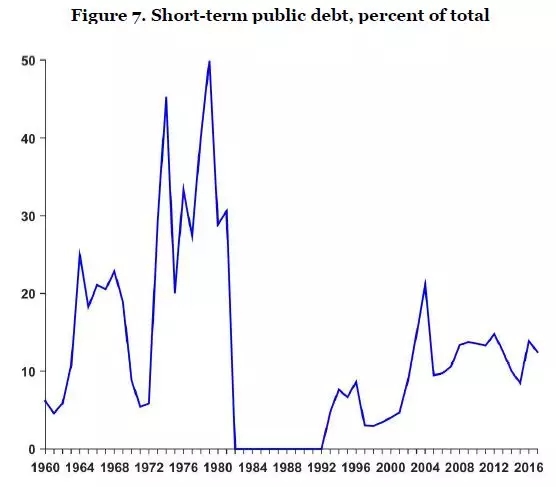

图7 短期政府债务占总债务的比例

债务的期限结构也是值得讨论的特征。图7通过展示一年内到期的债务占总债务的份额,描绘了政府债务期限的结构,历年来发生了多次重大变化。1970年代后期的稳定期继承了高度偏向于短期债务的期限分布。几乎三分之一的债务是在一年内到期的。短期债务的累积最终导致违约,因此展期风险可能是债务危机的重要导火索。

在依据布雷迪计划 (Brady Plan) 进行债务重组后,一年内到期的债务降低至不到10%。然而这更多是因为债权人考虑到阿根廷政府无法快速产生结余以偿还债务(所以放宽期限),而不是阿根廷政府对其债务期限结构有着明细的管理政策。

图4中所示的1990年代的债务扩张,则主要是政府向国际资本市场主动发行的外债,因而得以保证健康的债务期限结构,到1997年,只有不到40%的债务会在四年内到期,而在一年内到期的债务只有8%。而到2000年,期限结构问题有所恶化,一年内到期的债务比例增加到GDP的14%,但期限问题并不如1982年危机之前那般严重。2009年时期限结构与2000年类似,然而到2017年期限结构进一步恶化:一年内到期的债务超过了债务总额的20%,相当于当年GDP的12%左右。

决定债务演变的最后一个因素是该国的实际利率。利率的变动可以通过国际无风险利率或违约风险的变化来解释;而这又由第二章所述的各项基本要素或共同作用驱动。

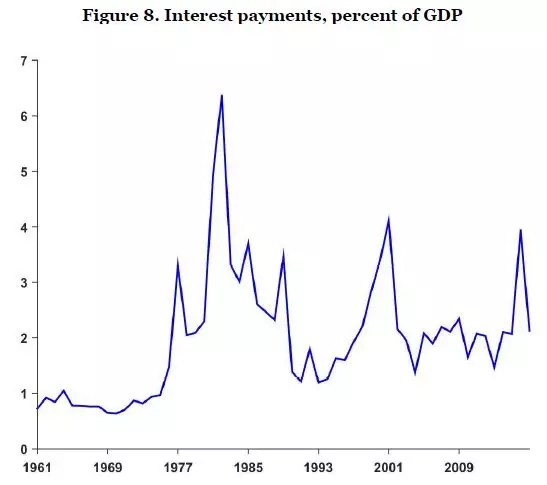

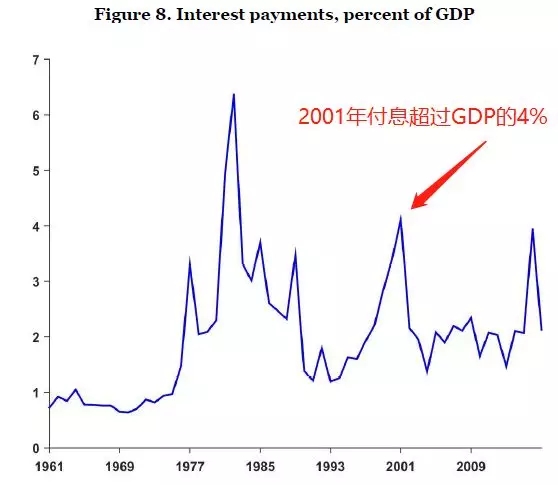

图8, 总付息在GDP中的占比

在图8展示了总付息GDP占比。如图所示,在两次违约中,付息GDP占比非常之高。1981年第一次违约时,恰逢美国的实际利率高企。但在2001年第二次违约时,国际无风险利率并没有明显飙升。这表明投资者预期到违约风险时,会要求更高的利率。尽管可以用利率的变动来解释图8中付息的变化,但应考虑债券所遵循的会计惯例,支付的利息总额取决于债券的发行种类的票息。而在20世纪90年代初的债务重新谈判时,有一些债券的结构是设计为到期一次性还本付息,这一特征也解释了20世纪90年代后半期这一数字急剧增加的部分原因。

(二)危机的一百种死法

在我们研究的第一阶段,阿根廷不允许国际资本流入,同时严格监管国内金融市场。政府锚定利率,信贷中介主要依赖于国有银行。因此,通过债务为财政赤字融资的空间很小。1960年,政府债务GDP占比仅为9.8%。

这一阶段始于1959年推出的旨在降低通胀率的稳定计划 (stabilization plan),选定的名义锚是汇率。但如图3所示,阿根廷在财政上并未依据稳定计划作出调整,赤字从1960年的2%上升至1962年的约5%。如第2章所述,由于借款困难,这一赤字的部分资金来自中央银行的货币扩张(印钱)。

图3 阿根廷政府赤字GDP占比

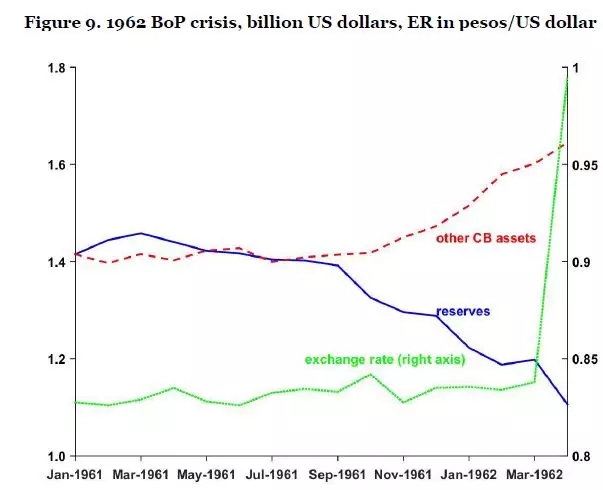

我们在图9中展示了基础货币的两个组成部分:外储和国内市场的信贷。从1961年初开始,伴随着国内信贷的增加,外储随之减少,到年底已流失过半。这一趋势一直持续到1962年2月,阿根廷放弃了固定汇率政策。比索在随后三个月贬值60%,并在1962年底将通胀率推至30%。图9是,如第二章所述,通过货币扩张为赤字融资,导致国际收支平衡危机的绝佳案例。

图9 1962年国际收支危机(左轴:蓝线外储,图中外储规模算术加上10亿美元以方便制图,红虚线为国内总信贷(红色英文图例名称标注有误),单位:10亿美元;右轴:绿线为比索兑美元汇率)

第二章中的框架,即预算限制模型和对真实货币需求的模型,这样解释国际收支危机:许多拉美国家都曾经试图通过固定货币汇率防止贬值,当赤字和付息无法调整时,为满足预算限制,政府通过货币扩张进行融资,而因无法借贷,模型中其余要素不变,唯一可变得即为外储,最终预算赤字转化为外储的减少。因锚定汇率,一系列赤字由外储填补后,每个经济主体最终会预见到面对做空攻击时,外储必然难以为继,通胀随之而来。固定汇率制度会通过消耗央行的外储推延由长期财政赤字带来的通胀,但通胀终究虽迟但到。

在1960年代剩下的时间里,阿根廷的赤字和通胀率逐渐调整,在1969年终于降到了个位数。而阿根廷人下一次生活在个位数通胀里,得等到1993年。

自1970年开始,赤字状况再度恶化,并且逐年增加,赤字GDP占比在1975年达到了创纪录的11%。如图4所示,60-75年这15年间,鉴于借贷的困难,政府的总债务没怎么增加。

图4 阿根廷公共债务总量,以1996年美元计价

从上述的概念框架推导,你可能已经知道,赤字不能通过发行债务融资,那么通胀就来了,正如图2所示。

图2 阿根廷通胀率(对数)

图2和图3之间明显的矛盾特征是,尽管同期赤字猖獗,但通胀率在1973-1974年间却有所下降。其背后的原因是阿根廷政府的限价政策 (price control),而限价则导致了国内产品的短缺(有价无市)。当限价在1975年7月被取消时,通胀随之而至,在1975年和1976年的几个月内达到了折合年通胀率300%-700%。在1962年危机期间和1968年的危机期间,公共债务总额两度下降(不论是按美元计还是按GDP占比计算)。

我们推测,债务的下降算是以比索计价债务的“好处”,意外的通胀和政府对于名义利率的直接控制减少了政府背负的债务。之前有提到,在第一阶段,阿根廷国内金融部门受到严格监管,政府对名义利率设置最高限额。请注意,到1975年,超过90%的债务要么是抗通胀债务,要么以美元计价(见图6)。

图6 外币和抗通胀公债在公债总量当中的占比(百分比,蓝线为两种公债占比之和,红虚线为外币公债)

总之,第一阶段的景象与第二章的框架非常吻合。政府无法进入国际信贷市场,而从国内市场融资有限。因此,财政赤字在这一时期推动了通胀。当赤字在1975年失控时,通胀也随之爆炸。

1977-1990

短命的自由化和国际收支危机的重演

第二阶段(1977 - 1990)初期的特点是对经济的普遍松绑。贸易壁垒大幅减少,资本账户自由化,放开私人和公共借贷。政府得以在高度流动的国际市场上从海外为其赤字融资。此外,国内信贷市场也放松管制。私人金融机构的准入限制放宽,利率由市场决定。同许多国家一样,阿根廷政府也提供了存款保险。

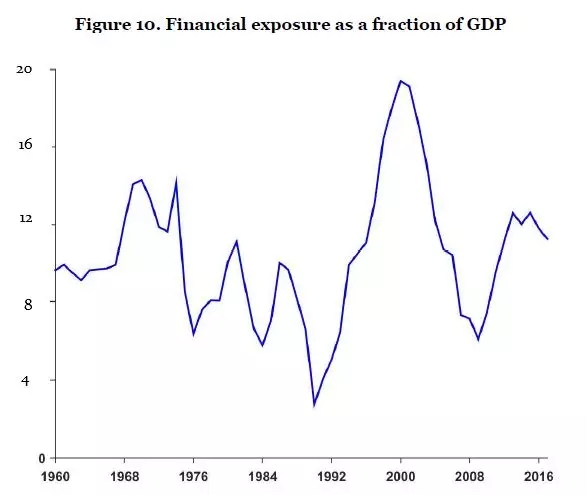

随着这些改变,许多银行进入市场,金融部门在GDP中的比例急剧增加。图10中我们展示了阿根廷的金融风险敞口,计算方式为金融部门的总负债减去央行的外储,再除以GDP。图10中的指标代表着政府持有的隐性 (implicit) 或有负债 (contingent liabilities),只要不发生银行业危机,这部分负债就不会记入显性 (explicit) 债务当中。然而危机还是爆发了。这些存款保险就变成了显性或有负债。由于阿根廷在研究时期内经历过三次重大的银行业危机,这一指标有助于我们理解政府债务总额在某些时刻的变化。

图10 金融风险敞口 (Financial Exposure) 在GDP当中占比

第二阶段最后一个重要特征是,政府在此时还采用了爬行钉住 (crawling-peg) 汇率制度来逐步制止通胀。阿根廷的止胀计划与智利和乌拉圭在同一时间采用的非常相似,通过一系列事先宣布的比索兑美元贬值,旨在靠汇率贬值逐步降低通胀率。在1976年,阿根廷的年通胀率已超过700%。为使汇率制度更加可信,政府在发生货币贬值时提供汇率保险。

在1977年,在反通胀率计划实施后,赤字GDP占比也跟着从1976年的8%以上降至1977年的不到4%。但是,如图3所示,在1981年赤字再次回升达到8%以上。爬行钉住汇率制度在初期取得了一定的成功,尽管赤字在增加,但政府因为可以进入外债市场借债来融资(见图4),所以通胀的下降一直持续到1981年。

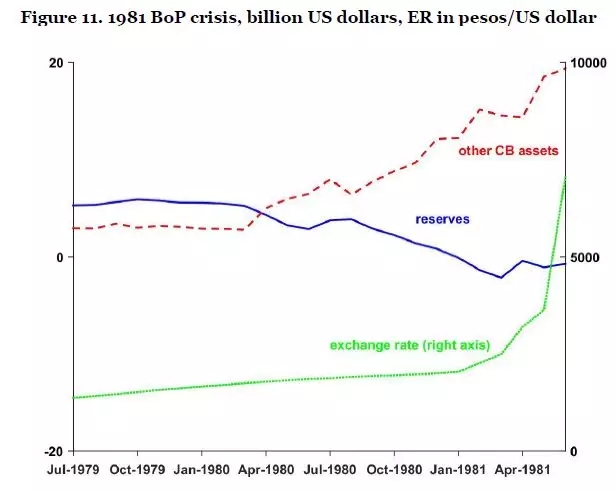

然而,如图11所示,从1980年开始,央行开始通过增加基础货币的国内信贷部分(放水)来为猖獗的赤字融资。因此,1962年的危机在1981年重现。在阿根廷的外储难以为继之时,汇率一飞冲天,通胀随之而来。

图11 1981年国际收支危机(左轴:蓝线外储,红虚线为国内总信贷(图中红色英文图例标注有误),单位:10亿美元;右轴:绿线为比索兑美元汇率)

汇率的贬值引发两种机制。首先,阿根廷政府必须兑付汇率保险。其次,由于资产和负债的货币错配 (currency mismatch in assets and liabilities),贬值影响了银行业。除此之外,对金融机构薄弱的监管,再加上存款保险,造成了系统性道德风险 (systematic moral hazard)。金融机构资产负债表中出现了大量不良贷款。这些连环炸弹制造了巨大的银行业危机,迫使阿根廷将银行业和债务国有化。猖獗的赤字及或有负债的实现 (realization),最终导致了1982年的高额债务,高通胀和政府债务违约。

关于债务到期结构的理论有助于理解上述的情况。政府的汇率保险和存款保险机制使其积累了或有债务。一方面,金融机构的存款期限很短,大多数是几个月。而在汇率保险机制持续了一年半之后,政府也开始为短期负债担保,即救济(bail-out)的对象还包括短期债务。在1982年,大量负债都是短期债务,如图7所示,超过40%的债务都将在一年内到期。因而,在1982 - 1983年,银行业将面临大量的负债到期。

图7 短期政府债务占总债务的比例

1982年的债务违约,迫使阿根廷政府在90年代初之前无法再从国际资本市场融资,因此,财政失衡只能靠铸币税 (seigniorage) 填补。根据第2章框架中的预算限制模型:赤字则意味着通胀。在阿根廷,1985年时,尽管赤字有所下降但仍处于高位,因而引起了恶性通胀。1985年6月的南国计划 (Austral plan,南国计划为阿根廷在1985年实施的止涨计划,国内实行价格及工资控制,并削减财政赤字,同时将原比索以1000:1的比例兑换成新的奥斯特拉尔币) 迅速降低了通胀,而财政上的努力将赤字GDP占比控制在1985年的3.7%和1986年的2.9%。然而这些努力很快付之东流,在其后三年内,赤字又增长到了5%左右,直至1989年新的恶性通胀再次出现。这十年出色地证实了第二章中关于政府预算限制的概念框架,即无法通过借款融资时,赤字就会带来通胀。因为无法进入信贷市场,阿根廷政府的负债总额在20世纪80年代呈下降趋势(见图4)。

事实上,在这一时期,除了印钱之外,政府唯有通过国内金融系统融资,即增加商业银行存入中央银行的准备金要求,并按照市场利率支付利息。通过这种方式,国内储蓄的一部分成为了央行融资的来源。央行成了财政部的融资工具。这种机制使阿根廷的债务结构中出现了大量短期的以比索计价的债务。这为日后地高成本债务问题埋下了祸根,并最终导致了1989年12月的Bonex计划(下文将详述)。

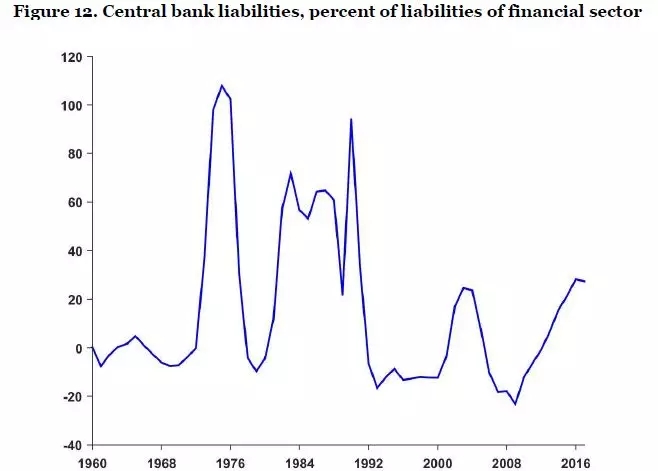

图12描绘了中央银行的计息负债(扣除外储后)在金融部门总负债中的占比,来帮助理解1989年至1991年到底发生了什么。央行的间接债务期限结构,也就是金融系统负债的期限结构,主要由存款组成。在这一时期,大部分存款都是一周到期,几乎没有超过一个月的。政府通过金融系统向私营部门负债,而债务的期限非常短。这种短期限和高利率的融资方式(政府向民间借高利贷), 是另一个有关展期风险事件的起源:1989年12月的Bonex计划。

图12 央行负债,按金融机构负债的百分比计算

让我们先回到图12,在1989年,银行业近90%的贷款能力都用于为政府融资。由于通胀高度波动,最常见的存款期限是一周。因此,中央银行的负债中存在大量的超短期债务。在稳定计划的档口,超短期比索计价债务(当然那时用货币不叫比索而是奥斯特拉尔币),为金融稳定带来了期限结构和计价货币上的双重压力。这可以通过使用第2章的概念框架来理解。

译者注:概念框架中相关段落如下。 期限结构:债务危机可能由投资者的预期触发,即当投资者认为不会出现债务危机时,债务危机就能得到避免,当投资者普遍认为债务危机会发生时,债务危机就真的会到来。尽管投资者已经意识到债务危机的可能,但是比起不参与其中,他们会选择通过减持长期债务来减少或消除这份风险,从而改变市场的期限结构。 政府债务的机制如下:政府需要获得财政结余才能支付其负债及利息。首先我们假设所有债务都在第一阶段同时到期,如果政府在第一阶段过分地削减开支或增加税收以获得结余,则会导致经济在下一阶段陷入衰退。如果政府在第二阶段以同等规模再次融资,其在第二阶段必然无法偿还债务。那么,政府在第一阶段,保证衰退不会发生的情况下,所能获得的最大财政结余如果大于其所需付的债息,那岁月静好。然而如果政府为了偿还其债务,在第一阶段所需的财政结余会在第二阶段催生衰退(导致在第二阶段债务违约),那政府则会选择在第一阶段就债务违约。 现在我们引入债务的期限机构(即债务在不同时间到期), 假设在第一阶段结束的时候只有一半债务到期(剩余的在第二阶段到期),那此时只需要兑付一半的债务及利息。因此,在第一阶段获得的财政结余,就很有可能在不引起衰退的情况下避免债务违约。第一阶段到期的债务进行再融资,并在第三阶段到期,那在第二阶段,也仅有一半的债务及利息需要兑付,这种将错开债务期限并将部分债务循环再融资的做法,降低了违约的概率。 合理的债务期限结构可以避免投资者对于债务违约的预期。然而当违约的预期普遍存在时,投资者会要求更短的债务周期和更高的利息,并赌在政府债务违约前拿回本息。 债务计价货币:当债务以本国货币计价时,存在两种平衡。当投资者预期汇率将保持稳定时,债务利率就会走低。而当投资者预期本国汇率将会贬值时,利率就会升高。

Bonex计划恰恰是对债务期限和计价货币的置换。它强制性地将私人部门以比索计价的短期存款置换为10年到期的美元计价债券。该计划的效果如图10所示,1989年银行业的负债大幅下降。当然,Bonex计划互换可能已经避免了上述的一种糟糕可能,即:投资者预期高违约概率并要求高利率,而高利率则导致了更高的违约概率。因为它针对性地改变了阿根廷政府债务的计价货币和期限结构,而在第二年又推行了货币局制度 (Currency Board, 阿根廷比索和美元挂钩)。Bonex计划很可能是在20世纪90年代阿根廷得以遏制高通胀的重要因素。阿根廷多次发行Bonex债权(向国内发行以美元计价的债券),并强制将存款置换成Bonex债权。政府从未在Bonex上违约,每期都到期全部兑付。然而,在计划之后的那一周,新发行的债券以每一美元30美分的价格出售,这意味着大量来自存款人的财富因为强制置换被再分配(Bonex计划没收了商业银行中所有超过100万奥斯特拉尔的账户,并将其转换成Bonex债券)。

Bonex债券可能有效改善了阿根廷在1990年的债务特征,然而赤字的问题依然存在。尽管阿根廷已经努力去减少在1987-1989年间高达GDP 6.5%的财政赤字,但收效有限,1990年时赤字仍高达4%。此时,阿根廷政府根本无法从国际市场举债,却维持着较低通胀率。这三者显然不能兼得,新的“戏剧”在1990年三月再次上演,月通胀率在该月达到了100%,在1990年末时物价比起年初已经整体上涨了700%。恶性通胀为1991年4月设立的货币局制度铺平了道路,这标志着第三阶段的起点。

货币局将比索(货币局建立的同时废除了1986年间通行的奥斯特拉尔币,重新启用比索)与美元的汇率固定在1:1,此外它还改变了阿根廷央行的职能,为基础货币提供100%的美元背书。央行只有在美元外储扩大的情况下才能够印刷比索,彻底关闭了对政府赤字的货币融资。货币局的逻辑很简单:根据法律,它让预算限制中的通胀税(译者注:通过货币扩张带来通胀,货币购买力下降让政府变相收税)变为零。因此,任何赤字都必须通过发行债券来进行融资。这些新的尝试旨在结束过去几十年来财政的主导地位,并开始建立新的由货币主导的制度。与之相应的,国会立法确保了央行的独立性(不过这项法律在2002年危机后再遭修订)。然而,当时阿根廷仍处债务违约的状态,在国外举债的能力有限,因此在1980年代,阿根廷还是无法避免由高财政赤字带来的通胀。经过反思后,货币局的策略是将所有鸡蛋放在同一个篮子里:实现财政盈余!

从图3可见,随着货币局制度的实行,阿根廷在1991和1992年基本消除了赤字,甚至在1993年产生了盈余。这一切背后的重要原因,则是在1990年代初的国企私有化,这直接增加了政府的收入。在竞价中,政府接受它自己发行的债券作为(买家的)支付手段,因此某种意义上,私有化进程是国有企业股份和政府债券的互换。

图3 1991-92年间阿根廷政府几乎实现财政盈余

而这正是货币局所施加的显著影响;货币局旨在迫使财政赤字急剧减少,并成功的达成了这一目标,货币政策的地位在这几年间一直占据上风。回头再看图3,1960-1990年间,赤字仅在1966年至1970年之间低于过GDP的2%,而在其他年份都超过了2.5%,而在研究涵盖的31年间,赤字平均为GDP的4.7%。与之相对,自1991年以来,赤字只在1996年和1999年大幅超过2%,在2001、2011年和2013年也仅是微微超过2%(译者注:但是在2013年后赤字有一次大幅飙升),从1991年到2013年,赤字GDP占比平均为0.75%。显然,1991年是发生结构性改变的一年。而财政上的努力,实际上比图3中的数字更为激进。阿根廷在1993年改革了社会保障体系,后者从现收现付制 (pay-as-you-go) 转变为全额由私人账户支撑的基金制 (fully funded with private accounts),这对政府赤字产生了重要影响,因为改制前一部分养老金需要由税收填补。

到1993年,随着经济高速增长,阿根廷政府签署了布雷迪计划 (Brady Plan),该计划旨在重组违约债务,主要将银行债务在债务减免后转换为主权债券。计划实行后,阿根廷政府得以再次在国际市场上举债,图4中可以清楚地看到,布雷迪计划后阿根廷的政府债务再次增加。而根据预算限制的框架,我们自然可以得出结论,正是布雷迪计划让阿根廷政府在1994年后得以再次为赤字融资。

图4 1993年阿根廷政府签署布雷迪计划,公债规模再次增加

1995年初,由一场严重的银行挤兑开始,银行业的存款总额在五个月内下降了近20%。同年,阿根廷的总产量下降了4%。1995年的这场银行业危机尤其艰难,因为货币局暗示,央行作为最后贷款人的操作空间将严重受限。如果银行业危机进一步恶化,将会迫使政府为现有的或有负债增加融资。如图10所示,1995年阿根廷的金融敞口约占GDP的13%。同期,债务GDP比约为25%。阿根廷政府当时是否可以向海外举债以面对相当于总金融敞口的额外负债,现在已不得而知;然而后面的事实证明没有这么做的必要,银行挤兑在1995年中期就结束了(译者注:但是躲得过初一躲不过十五,当2001年再次发生大规模银行挤兑时,问题就严重的多了)。

赤字在1994年再次出现,债务因此开始上升,并在大约十年内翻了一番(见上图4)。如图3所示,赤字规模增加的幅度有限,并不足以解释债务的大幅度增长。债务的大幅增加,可能是因为过去十年中(1980年代)的或有负债,在这一时期被陆续实现。

随着1997年东南亚金融危机和1998年俄罗斯债务违约,从1998年开始,阿根廷经常账户发生了逆转,经济开始出现衰退,终结了GDP年增长6%的强劲复苏势头。不巧的是,这与布雷迪计划设计的偿付时间撞了车。计划中债务的偿付是到期一次性还本付息,而其中大部分将在2001年到期,因此2001年仅是需要偿付的利息(不计本金)就超过了阿根廷GDP的4%(见图8)。

图8 布雷迪计划的偿付期限使得2001年阿根廷的付息GDP占比飙升超4%

阿根廷偿付外债的困难显而易见,加上长期的经济衰退,货币局制度的可信度被削弱了。这引发了对银行稳健性的怀疑,并且由于金融体系高度美元化,2001年的挤兑发生时,银行存款开始大规模流失。如图10所示,当时银行负债的总风险敞口已超过GDP的16%。因此,尽管货币局暗示央行可以为100%的基础货币背书,但除非央行可以从国外获得等额贷款,央行并无力作为最后贷款人为银行提供救济。然而此时恰逢(全球范围内)重大信贷紧缩,这场银行业危机可谓毁天灭地!

这场挤兑持续了一整年,(能撑那么久)得感谢央行对于银行业极高的资本和流动性要求。但截至2001年11月时,已有超过27%的存款离开了银行系统。一些银行开始无法提款,并不得不在当年11月底冻结了存款。然而,冻结只持续了几个星期,因为代理政府在这场危机中垮台。阿根廷经历了几十年来最严重的萧条,政府最终宣布债务违约并在2002年1月废止了货币局制度。

在1991到2001的这十年间,阿根廷的通胀、赤字和债务在GDP中的占比都满足了马斯特里赫特条约 (Maastricht Treaty) 的要求,即满足进入欧元区的门槛;在该条约签署后的几年内,实际上所有欧洲签约国都没有满足条约中的要求。尽管如此,当时阿根廷发行债务的国家风险 (country risk) 年均仍高达6%。这份国家风险意味着在10年内阿根廷所需额外支付的利息相当于GDP的15%。假设阿根廷的国家风险为零,而这些本来用于支付利息的资金现在可以去偿付本金,那在2000年阿根廷的债务GDP比就会是25%,而不是40%。那么我们不禁要问,如果国际市场对阿根廷的违约预期没有那么高,那阿根廷还会债务违约吗?依据本文中上述的关于投资者预期的多重均衡模型,违约预期带来的风险,可能是阿根廷90年代经历危机的关键因素。

(三)坚持紧缩就能走出中等收入陷阱吗?

2002年一季度阿根廷迎来经济衰退的低谷,当时阿根廷GDP已较1998年的水平下降了近18%。失业率之高前所未有,贫困率则超过了40%。就其对公共债务的影响而言,这场危机同样代价高昂,可见图4与图5b。

图4 2002年前后阿根廷公共债务总量创阶段性记录

图5b 2002年阿根廷债务GDP占比突破140%,创历史记录

三个因素造成了债务的“突飞猛进”:

其一,是对银行业的救济(bail-out)。由于资产端和负债端在转换成比索时使用的兑换比并不一致,银行业已经破产。事实上,银行以美元计价的存款在转化为比索时兑换比是1.4,但以美元计价的贷款在转换成比索时的兑换比却是1.0。

其二,在2002年,联邦政府通过置换吸收了多个省级政府的债务。

其三,为帮助最贫困人口度过危机,阿根廷实行了特设的社会(救助)项目 (social program)。

2005年,在违约债务的再谈判之后,债务总量终于开始大幅下降。一小部分债权人接受了2005年的债务重组计划,不过这些债权人所持债务占总额的近四分之三。2010年第二轮谈判时,93%的债务得以重组。其余7%(前一章所提及的“钉子户”秃鹫基金)通过法律诉讼,在2016年与阿根廷政府达成协议,最终获得了全额本息赔付。值得一提的是,即使经过了2005年的债务减免,阿根廷在2006年的债务总额(图4)和债务GDP占比(图5a)仍高于2001年违约前的总额。第二章中对于拉美国家选择违约的讨论中,论述了许多国家在支付了选择违约的各项成本之后,其最终债务水平却得以大幅下降。但是至少在阿根廷,情况并非如此。

在经历了1998 - 2002年大衰退后,阿根廷经济复苏得非常快,并史无前例地连续六年迎来了财政盈余。财政盈余意味着,即便违约后无法进入信贷市场,政府也不需要通过提高铸币税的方式融资,自然也不会有为赤字融资而引发的通胀。在2003年到2007年,阿根廷的通胀率基本保持在个位数水平。2010年的债务总量与2006年第一次再谈判时差不多。情况在2008年至2010年间开始变化,健康的盈余逐渐消失。到了2013年,阿根廷又回到了2%的财政赤字。此后赤字继续增加,在2017年时达到了令人担忧的近6%。在2016年可以重新发行外债之前,赤字必须由铸币税融资,因而通胀再次上升,达到年均近25%,在样本结束的2017年一直保持在该值附近。

当然,这一阶段的所有赤字并非都由中央银行印钱来提供资金,债务总量在2010年来呈上升趋势,这意味着阿根廷也向国内发行债务。在2016年达成协议后,阿根廷的赤字则通过发行外债融资,所以16-17年间的巨额赤字并没有迫使央行打开印钞机。上文中提到阿根廷的的赤字行为,在1991年发生了结构性变化(如图3所示),但近年来似乎又已经回到了1991年之前的水平。

图3 政府赤字GDP占比

根据第2章理论框架,我们可以得出结论,如果不改善财政赤字,阿根廷的经济状况还可能再次出现大幅波动。本章的撰写完成于2018年底,此时赤字再次恶化的一些潜在风险乃至再次飙升的债务负担,已经产生了显而易见的影响。通胀率一直高于预期,美元兑比索汇率在短短几周内翻了一番,并导致2018年中央银行两次易主。与此同时,阿根廷债券的利率大幅上升,政府被迫向IMF寻求财政援助。

编者注:由于作者成文的限制,并未对2018年的阿根廷货币危机进行详尽讨论,编者在此处将依据本文的理论框架梳理2017年至今阿根廷又发生了什么。

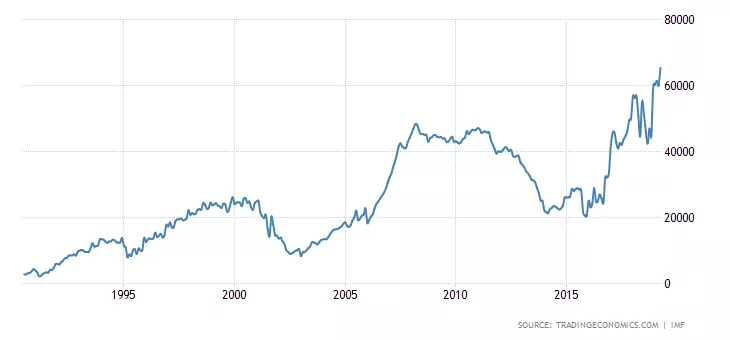

作者原文中没有提及的,是第四阶段后期(2010年)阿根廷政局发生的变化。在前胜利阵线(奉行左翼庇隆主义,高公共开支及社会福利)总统克里斯蒂娜2007-2015年任上,阿根廷的原始赤字逐年增加,在2010年从盈余转为赤字。此间阿根廷奉行贸易保护主义,进行外汇管制,以保证比索汇率稳定。但正如上文所述,由于在2015年之前,左翼政府的大量开支无法通过发行债务融资,导致通胀飙升(尽管图B中使用阿根廷国际统计局的官方数据显示,在2015年前通胀率在10%左右,但多方信源表示实际通胀率远高于此),同前文所述的两次国际收支危机的影响相似。2015年右翼总统马克里接手时,阿根廷央行的外储在多年下降后,只剩200亿美元(图A)。

图A 阿根廷外汇储备,单位:百万美元

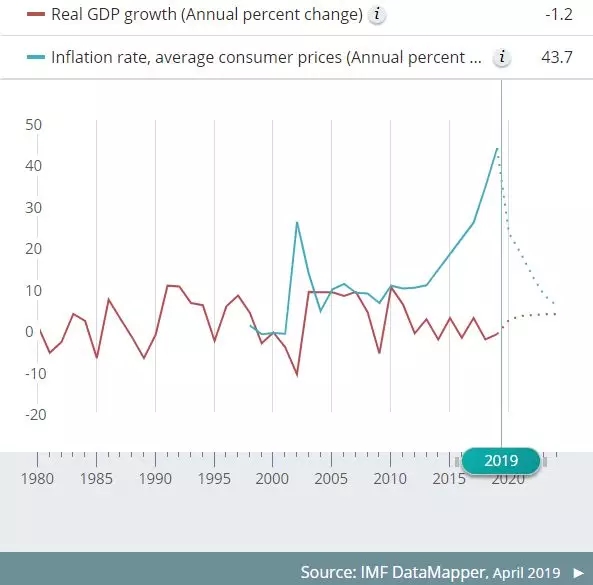

图B 阿根廷GDP增长率与通胀率

马克里凭借着终结通胀的口号赢得了选举,在上台后立刻取消了外汇管制(外储得以回升)并实行了一些列市场化改革:包括结束贸易保护主义和削减政府开支。在马克里任期的第一年,他就大幅削减了对公共事业 (utilities) 的补贴,并引起了大规模的抗议。

放松外汇管制止住了外储下降的势头,虽然在金融上的松绑对吸引外资起到了推动作用,但也加速了资本外流和货币贬值。如图C所示,在2015年间取消外汇管制时,阿根廷比索就经历过一次大幅度的贬值。由于汇率的贬值,尽管政府在2016年达成协议后,融资渠道转向外债,停止了通过铸币税填补赤字,但还不足以停下通胀的脚步。(图B)

图C 美元兑阿根廷比索汇率,来源: XE.com

由于此前贸易保护主义期间,实行进口替代工业化,但阿根廷本国的制造业竞争力有限,进口替代工业化仍需要大量进口技术、设备和中间产品。出口方面,由于阿根廷出口商品结构单一,外汇收入主要来自大宗商品(农产品),而全球大宗商品市场又在2011年陷入长期低迷。2013年后,阿根廷几乎每年都存在大量的贸易逆差(图D)。贸易逆差,和放松外汇管制下的资本外流继续带动外汇贬值,使得通胀继续增长。

图D 阿根廷经常账户,单位:百万美元

此前几年,如图A所示,阿根廷的经济增速明显放缓,到2018年已陷入衰退(-1.2%)。在马里克完成对赤字的削减并带动国内总产出增长之前,阿根廷在2018年受到了外部因素的冲击,点爆了危机。美联储2018年内的多次加息,推升利率令美元再次强势,加速了新兴市场货币贬值,阿根廷在国际市场上融资成本增加,不得不向IMF寻求援助。同时阿根廷2018年主要创汇项大豆因天气原因减产,贸易余额跌至历史低谷(图D)。半个多世纪以来经历多次危机的阿根廷国民,早就对比索丧失了信心,民间普遍持有美元并抛售比索。如图C所示,比索兑美元汇率在2018年初开始大幅跳水,从年初的20比索兑1美元下滑至6月的40比索兑1美元。另一方面,由于财政紧缩在政治上的推进困难,此时财政上仍存在不低的原始赤字。另一方面,靠发行债务为赤字融资,债务增加的同时付息总额也随之增加,进一步加大了缓解总赤字的难度。

图E 阿根廷债务GDP占比(最新至2018年)

2018年6月,阿根廷不得不向IMF求救,寻求500亿美元的资金进行纾困。同年9月,拉加德宣布将救济金额追加至571亿美元,允许阿根廷央行开展外汇干预将汇率维持在34-44美元兑1比索的区间内,并开出了同2001年危机时相同的药方:削减财政赤字!IMF对自己的药方抱有很大的信心,从图B的虚线中,IMF预测阿根廷可以在未来取得较稳定经济增长,并大幅降低通胀水平。

根据最新发布的,阿根廷2019年第一、二季度政府报告,阿根廷取得了相当于GDP0.2%的原始盈余 (primary surplus),然而路透社采访的分析师认为,之后的日子只会更加艰难。下半年IMF给阿根廷定的赤字目标是低于0.5%,而根据阿根廷财政分析研究所 (Argentine Institute of Fiscal Analysis) 预测,阿根廷在下半年可能会录得0.7%的原始赤字,再算上不低的利息偿付,前景不容乐观。

阿根廷在今年10月将进行总统大选,现总统马里克能否连任将决定阿根廷能否长期服用紧缩的药方,然而在如今通胀尚未缓和时,削减公共开支与福利已经显著降低了阿根廷民众的生活水平。虽然民调领先的前总统克里斯蒂娜在19年5月宣布不参选总统,为马里克的胜选增加了概率,但阿根廷天空的阴霾仍未散去。

回顾与总结

再回到原文,让我们结合第二章中的概念框架,从融资需求和融资手段的变化两个方面对四个阶段进行复习和总结。融资手段的变化主要包括:债务及铸币税的变化,而需要融资的原因主要是:原始赤字 (primary deficit) 和为债务的付息 (interest payments)。

第一个阶段的融资需求由极高的原始赤字和小额的付息组成。由于无法借助国际市场为债务融资,这一阶段债务平均增长缓慢。因此,货币融资成为了主要手段,三分之二的融资源于铸币税。这就是为什么在此期间通胀率很高。这也是财政转移 (transfer, 译者注:此处transfer指的是公共部门向私人部门的转移,为负则意味着私人部门的财富向公共部门转移) 为负的唯一阶段。许多地方债务以比索计价,而通胀的增加稀释了债务的实际价值,这等同于将私人部门的财产充公。而如图6所示,阿根廷的人民吸取了“教训”,此后,政府再难发行用比索计价的非抗通胀债务。

第二阶段的原始赤字虽然比过去十年略低,但仍处于高位,而利息支出在此时占据了总赤字的一半。由于在第二阶段早期政府债务的大幅增加,为填补赤字,铸币税在此时远高于第一阶段。因此,第二阶段出现了极高的恶性通胀。

从1991年开始,原始赤字的行为发生了根本性变化。由于货币局制度,铸币税在1990年代无从谈起,因此四三阶段的赤字主要由债务融资。债务的增加主要来自于付息,并一定程度上带来了公共部门向私人部门的正向转移。这些转移大部分是在通胀率稳定后的几年内产生的,政府为了偿付主要属于养老金受益人的未记录债务(为此政府还被告上了法庭),发行了这一系列债券。

最后一个阶段的特点是铸币税的卷土重来,即使这些年间原始赤字平均为负,但是付息的存在抵消了降低原始赤字的努力。随着原始赤字在过去几年中开始恶化,阿根廷政府不得不再次动用铸币税为赤字融资。同时,2002年危机期间,债务的大幅增加导致了向私人部门的高额财政转移。因此这一阶段的预算外支出非常大;尽管在2005年债务重组时阿根廷得以豁免大量债务,也难以让赤字有所改观。

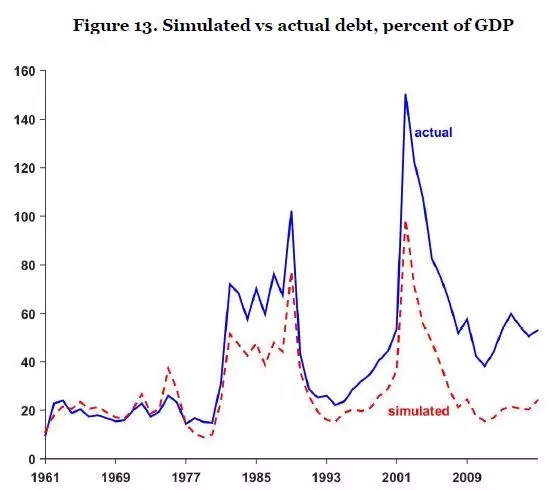

为了研究这些预算外支出带来的争议性影响,我们将这些年间每年的财政转移假设为零,并做了模拟。图13中的红虚线展示了模拟后的阿根廷总债务。正如之前所预期的,在第一阶段,模拟债务高于实际债务。然而这一趋势在1980年代初期发生变化。这可能是由于1982年,阿根廷政府为存款和汇率提供保险。在1990年代初期,模拟债务与实际债务的差距拉大,因为政府为偿付之前未记录的债务发行了债券。2001年危机时模拟债务大幅背离实际债务,两者之差在债务重组后有所减少,但近来又呈现出继续增加的态势。实际债务与模拟债务之间存在差异,恰恰是因或有负债 (contingent liabilities) 产生的表外费用。

图上反映了一个戏剧性的事实。截至2017年底,阿根廷的债务GDP占比略高于50%,而模拟结果表明,如果债务变化仅基于赤字需求,该比率应该只有20%。也就是说,有超过60%的公共债务发端于“意外因素”,而非政府经过深思熟虑的赤字应对措施。

总而言之,我们分析的结果是:从1960年到1990年,政府收入和支出之间的系统性不平衡,导致了阿根廷在这三十年间周期性高通胀。在通胀率最高的十五年间,阿根廷经济极其糟糕:1990年的人均收入基本上与1960年相同。分析还解释了为什么从1991 - 2001年间,尽管原始赤字平均为零,阿根廷不得不平均付出其总产出的2%用以偿还债务。为支付利息而导致的债务增加,引爆了2001年债务危机。

债务危机的财政成本非常高昂,即使考虑到2005年债务再谈判中第一步商定的债务豁免,政府最后还是承担着比违约前更高的债务水平。时至今日,这些债务负担仍然存在,主要赤字的大幅恶化加剧了这种负担,其水平与通胀率高和经济表现不佳时的水平相近。

阿根廷的宏观经济史,在半个世纪内因各种“特别事件”声名狼藉。这些事件为阿根廷平民百姓带来的只有悲伤和苦难。而我们认为,这一切的症结在于政府无法将支出限制在真正的税收收入水平以下。“病魔”在2010年再次复燃,症状在2018年开始急剧恶化。为了获得IMF的巨额贷款支持,政府再次提出了削减赤字的治疗方案,然而阿根廷能否就此度过危机仍有待观察。

悲观的说,阿根廷社会很有可能没有吸取教训。历史可能再次重演,新的宏观经济危机再次来临,阿根廷在乐观和挫折中循环往复。但如果这份药方有效,且阿根廷能坚持服用,我们可能会看见阿根廷结束宏观经济的不稳定,并在延迟了几代人后带来经济的增长与繁荣。

来源:

Burin, Gabriel, Argentina fiscal goals on track for now - but about to get much harder, Reuters, Jun. 29th 2019

The Role of the IMF in Argentina, 1991-2002, (2003)

Buera, F., Nicolini, J.P., The Monetary and Fiscal History of Argentina, 1960-2017, Federal Reserve Bank of Minneapolis - Research Department Staff Report, February 2019

Kehoe, T.J., Nicolini, J.P., Sargent, A Framework for Studying the Monetary and Fiscal History of Latin America, 1960-2017, Federal Reserve Bank of Minneapolis - Research Department Staff Report, March 2019

高庆波:《阿根廷债务危机:起源、趋势与展望》,载《国际经济评论》,2015年第6期,第92-105页。

高庆波,芦思姮:《阿根廷经济迷局:增长要素与制度之失》,载《国际经济评论》,2015年第6期,第92-105页。

【免责声明】《现代财经》微信公众平台所转载的专题文章,仅作佳作推介和学术研究之用,未有任何商业目的;对文中陈述、观点判断保持中立,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任;文章版权属于原作者,如果分享内容有侵权或非授权发布之嫌,请联系我们,我们会及时审核处理。

四、健康生活

【喝功能饮料会诱发猝死?】 最近网上有文章称,功能饮料在国外已经禁止,并且导致多人猝死。真的这么可怕吗?中大医院临床营养科夏朋滨主管营养师介绍说,对于一般人来说,喝功能饮料可以起到提神醒脑等作用,喝一小罐,不会有问题。但是对于咖啡因比较敏感的人,喝功能饮料会引起血压升高,往往会感觉心慌、头晕,甚至恶心,导致心脏的不舒服,出现心悸、心律失常等一系列的不适反应。

《现代财经-早读分享》是由《现代财经》天津财经大学学报编辑部编辑出版(总第1273期)

编辑整理:蔡子团队

团队成员:高阳、徐姗姗、王燕、张赢、姜倩雯 、王鹏丽、殷杰、李莉、郭蔷、许思宁