今日财经关注:兼济天下还是独善其身:大股东股权质押与慈善捐赠

三、今日财经期刊关注

兼济天下还是独善其身:大股东股权质押与慈善捐赠

作者: 天津财经大学 富钰媛

269217484@qq.com

、苑泽明 来源:《当代财经》2019年第7期

导读

摘要:大股东股权质押是提升还是降低企业的捐赠水平?这是一个具有竞争性的命题。以2009—201 6年中国A股上市公司为研究样本,考察了大股东股权质押对慈善捐赠的影响。研究发现:大股东股权质押对企业慈善捐赠具有促进作用,且质押规模、频次均与捐赠水平显著正相关。进一步研究发现:大股东与中小股东之间的代理冲突削弱了大股东股权质押对慈善捐赠的正向影响;信息透明度会增强大股东股权质押对慈善捐赠的正向影响;企业面临的诉讼风险会削弱大股东股权质押对慈善捐赠的促进作用。研究结论对投资者、监管部门以及上市公司具有重要的参考价值。 关键词:大股东股权质押; 慈善捐赠; 代理冲突; 风险防御; 引用格式:富钰媛,苑泽明.兼济天下还是独善其身——大股东股权质押与慈善捐赠[J].当代财经,2019(07):118-129.

一、引言

作为企业社会责任的最高表现形式(Saiia,2001),慈善捐赠是企业重要的商业策略。[1]中国慈善联合会发布的《2017年度中国慈善捐助报告》显示,2017年中国境内共接收国内外捐款1499.86亿元,其中企业捐赠额达963.34亿元,占捐赠总额的64.23%。可见企业已成为中国慈善捐赠的中坚力量。

现有研究对企业慈善捐赠的动机进行了丰富的探索。主要观点有高管自利性动机(Galaskiewicz,1997)和利他性动机(Campbell等,1999)。[2-3]基于自利性动机的自利观认为,高管可利用慈善捐赠获取个人私利(Galaskiewicz,1997)。[2]基于利他性动机的利他观认为,企业进行慈善捐赠只是不计回报地实现资源再分配(Campbell等,1999),具有纯粹利他性。[3]但这种观点对中国企业捐赠行为解释力并不强(李四海等,2016)。[4]随着研究的深入,自利观和利他观日渐式微,战略目的以及政治目的逐渐成为解释捐赠动机的主流观点。战略观(Post和Waddock,1995)认为,尽管公司没有获得有形价值,但慈善事业能产生战略性无形资产。[5]这对提升企业竞争优势有重要的增量贡献(Wang和Qian,2011)。[6]政治动机观认为,慈善捐赠有助于企业增强政治合法性(Wang和Qian,2011),是企业的一种“政治献金”(戴亦一等,2014)。[6-7]可以看出,在经济因素与社会因素双重驱动下,企业“达则兼济天下”的情怀得到了较好的解释。

前述文献多是基于西方经济体的视角,将经理人或企业作为慈善捐赠主体进行探讨。事实上,不同于西方资本市场中企业股权结构高度分散,中国企业具有“一股独大”的特征,大股东可通过委派董事与高管等方式,对企业经营活动与决策进行干预。既有研究表明,大股东对公司治理的效果存在两面性,即利益协同或是壕沟防御(Porta等,1997)。[8]前者表现为在大股东治理下经理人代理成本下降,即能对经理人的自利行为形成有效抑制,股东财富由此增加;而后者表现为大股东对上市公司进行掏空,损害中小股东利益。由于以往研究缺乏大股东行为的数据,只能通过考察大股东持股企业的行为表现而间接对其治理作用进行探索(何威风等,2018),故而缺乏直观性。[9]中国证监会对上市公司大股东股权质押提出了强制性披露要求,这为研究大股东行为提供了直观的证据。因此,本文将基于大股东股权质押这一特殊行为,考察大股东对企业慈善捐赠的影响。

既有文献表明,中国上市公司大股东缺乏“乐善好施”精神(Tan和Tang,2016)。[10]从理论上看,相对于“自掏腰包”且被迫与其他股东分享慈善捐赠产生的超额收益,大股东更倾向于通过隧道(Tunnelling)行为侵占中小股东利益(Johnson等,2000),因此缺乏捐赠动力。[11]加之,大股东选择股权质押这种控制权转移风险较高的方式进行融资,表明大股东面临较大的财务困境(郑国坚等,2014),其对上市公司的占款程度会进一步提升,并导致上市公司资源被挤占,使企业捐赠能力下降。[12]由此可以认为,大股东在股权质押后,从成本-收益原则考虑,会更倾向于利用掏空方式获得私利而非付出真金白银进行捐赠。但现实情况是,部分上市公司在股权质押后仍热衷于慈善捐赠。如2018年阳光城集团在股权质押且质押率高达41.34%后,仍向当地院校捐赠1000万元以发展教育事业;美的集团在2018年累计质押7.82亿股,占总股本的11.87%,却还向家乡(顺德北滘镇)捐赠1000万元以支持公益事业。那么,大股东在面临财务困境时是否依然会进行“兼济天下”的慈善捐赠呢?如果会,其中的作用机理是什么?这是值得研究的问题。

为回答以上问题,本文选择2009—2016年间中国A股上市公司的数据,实证检验了大股东股权质押对慈善捐赠的影响。研究结果表明:大股东股权质押对企业慈善捐赠有促进作用,且捐赠水平与质押规模和频次显著正相关;代理冲突削弱了大股东股权质押对慈善捐赠的正向影响;信息透明度增强了大股东股权质押对慈善捐赠的正向影响;诉讼风险会削弱大股东股权质押对慈善捐赠的促进作用。

本文的贡献主要体现在两个方面:一是本文丰富了关于大股东股权质押经济后果的研究。现有研究主要是从代理成本、控制权转移风险等视角,认为大股东股权质押会对上市公司盈余管理(谢德仁等,2016)、股价崩盘风险(谢德仁等,2016)、审计师风险应对(翟胜宝等,2017)、信息披露(李常青和幸伟,2017)、公司违规(吕晓亮,2017)、现金持有(李常青等,2018)、税收筹划(王雄元等,2018)、风险承担(何威风等,2018)等产生影响,而本文以企业的社会责任表现为切入点,探讨大股东股权质押对上市公司慈善捐赠的影响,扩展了关于大股东慈善捐赠行为的研究。[13,13-18,9]二是不同于以往文献将管理层作为慈善捐赠的实施主体,本文认为大股东在企业慈善捐赠决策中扮演着重要角色,大股东会利用慈善捐赠的信息传导与声誉建立的功能进行市值管理,防范股价下跌的风险。这拓展了关于企业慈善捐赠主体的研究。

二、文献回顾与研究假设

(一)大股东股权质押

股权质押是上市公司股东将所持股权质押给银行等金融机构的一种债权融资方式。大股东在保持控制权的基础上,可以缓解融资约束,因此备受市场热捧(谢德仁等,2016)。[13]据Wind数据库显示,截至2018年10月,中国上市公司质押股数共6372.51亿股,占所有上市公司总股本的9.94%,市值达到44386.32亿元;其中大股东质押股数为5999.78亿股,占所持股份的6.69%。然而,股权质押作为上市公司的“达摩克利斯之剑”,在便于企业融资的同时,也会增加企业的风险。既有研究主要从引入外部监管、第二类代理冲突以及控制权转移风险三方面对股权质押的经济后果进行了探讨。

从引入外部监管来看,股权质押后,质权人(银行等金融机构)①《证券公司股票质押贷款管理办法》第三章第十二条:用于质押贷款的股票应业绩优良、流通股本规模适度、流动性较好;第五章第二十五条:贷款人应随时分析每只股票的风险和价值,选择适合本行质押贷款的股票,并根据其价格、盈利性、流动性和上市公司的经营情况、财务指标以及股票市场的总体情况等,制定本行可接受质押的股票及其质押率的清单;第五章第二十六条:贷款人应随时对持有的质押股票市值进行跟踪,并在每个交易日至少评估一次每个借款人出质股票的总市值。以及监管部门(吕晓亮,2017)对于出质人(上市公司)的治理力度会进一步增强。[16]由于作为质押物的股权其价值具有高度的波动性,因此质权人基于信贷风险控制的考虑会增强对质押物的治理(谭燕和吴静,2013)。[19]从监管部门来看,股权质押作为一种信号机制会更加吸引监管部门的关注。这将增大企业违规后被稽查的概率,继而降低企业的违规倾向(吕晓亮,2017)。[16]

从第二类代理冲突来看,股权质押会损害企业的利益。中国《担保法》明确规定,质押物所生孳息由质权人所有②《中华人民共和国担保法》第六十八条:质权人有权收取质物所生的孳息。。这将增大企业现金流权与表决权的分离程度(Yeh等,2003),[20]终极控制人与中小股东的共享利益下降(Porta等,2002)。[21]前者会从高溢价收益(Lin等,2011)、低掏空成本(夏婷等,2018)、缓解财务困境(郑国坚等,2014)等角度考虑,对企业进行掏空,损害企业价值。[22-23,12]

从控制权转移风险来看,大股东会利用掏空手段攫取控制权私利(Johnson等,2000),[11]但股权质押后,掏空带来的股价下跌极易引发控制权转移,大股东会因此丧失控制权私利。此外,股价下跌引发的强制平仓也会使股东财富受损(李常青等,2018)。[17]因此,大股东出于保有控制权的考虑,有强烈动机的稳定股价,会通过操纵盈余或控制信息等手段进行市值管理(谢德仁等,2016;谭燕和吴静,2013)。[13,19]

(二)大股东股权质押与慈善捐赠

中国《担保法》规定,大股东若在股权质押期满后无力偿还债款,质权人(银行等金融机构)有权对质押人(大股东)的股权进行处置③《中华人民共和国担保法》第五十三条:债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的,抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。。此外,质押期间若上市公司股价达到预警线,质权人亦有权要求质押人继续追加质押物,一旦出现股价崩盘,质权人可提前对质押物进行处置④《中华人民共和国担保法》第七十条:质物有损坏或者价值明显减少的可能,足以危害质权人权利的,质权人可以要求出质人提供相应的担保。出质人不提供的,质权人可以拍卖或者变卖质物,并与出质人协议将拍卖或者变卖所得的价款用于提前清偿所担保的债权或者向与出质人约定的第三人提存。。这种制度安排为大股东控制权转移提供了可能性。从对控制权转移成本高的考虑,大股东倾向于在股权质押后采取盈余管理等手段稳定股价,但这些手段只能起短期作用(谢德仁等,2016)。[13]

既有研究表明,慈善捐赠(Saiia,2001)能对股价崩盘风险起良好的抑制作用(Zhang等,2016),[1,24]因此本文认为,大股东在股权质押后有动机通过慈善捐赠进行市值管理,并且可以从慈善捐赠的信号效应与风险防御效应进行解释。

从信号效应的视角来看,投资者通过大股东股权质押的信息,可感知到大股东的财务困境(郑国坚等,2014)以及企业业绩不佳(翟胜宝等,2017)等负面信号。[12,14]这将引发投资者恐慌情绪并反映到资本市场,从而造成股价下跌(Gennotte和Leland,1990)。[25]既有研究表明,企业释放积极信号有助于拉升股价(Aharony和Swary,1980)。[26]慈善捐赠作为正面信号具有“强心剂效应”,可以对冲股权质押的负面信号。企业牺牲利润的慈善捐赠可向投资者传达自由现金流充足的乐观信号(Shapira,2012)。[27]这可以有效安抚投资者由于股权质押负面信号产生的恐慌情绪。

从风险防御的视角来看,慈善捐赠为企业带来的无形资本与有形资本可共同抵御大股东股权质押对企业带来的经营风险。既有研究表明,大股东股权质押后会采取消极的策略应对控制权转移风险(郑国坚等,2014;谢德仁等,2016;李常青和幸伟,2017)。[12-13,15]这将激化企业与其利益相关者的矛盾,增加企业经营风险,同时也会损害企业的社会声誉和社会形象。而具有亲社会性的慈善捐赠是企业的自由裁量行为,能为企业积蓄无形的道德资本(Godfrey,2005)。[28]通过声誉保险机制,慈善捐赠可保护企业社会网络资本和收益流,防止企业因经营风险而造成经济价值损失(Godfrey,2005)。[28]此外,政府俘获理论认为,向官员提供政治资金可使企业获得有利于其发展的扶持政策(Hellman等,2000)。[29]大股东股权质押可能会导致企业业绩下滑(翟胜宝等,2017),[14]而慈善捐赠作为一种“政治献金”(戴亦一等,2014),[7]能为企业赢得政府提供的优质营商环境(Porter和Kramer,2002),如融资便利(彭镇和戴亦一,2015)、政府补助(杜颖洁和冯文滔,2014)和良好的投资机会等(戴亦一等,2014)。[30-32,7]这些有形资本的流入可缓解大股东因股权质押引起的业绩下滑不利局面,稳定股价。

此外,大股东在股权质押后不仅具备捐赠动机,还具备实施能力。慈善捐赠的实施主体虽然为企业高管,但由于大股东掌控了高管的任命权(谢德仁等,2016),上市公司经营活动实际由大股东控制。[13]因此,大股东也掌握了企业是否进行慈善捐赠的终极裁量权。加之,控制权转移会使管理层发生人事变更(王雄元等,2018),[18]为防止管理层人事变动对高管个人带来损失,管理层会与大股东利益趋同,有意愿配合大股东进行捐赠以防职位变更。因此,大股东有能力操控管理层进行慈善捐赠。

基于上述推论,本文提出假设H1a:

H1a:在其他条件相同的情况下,大股东股权质押与上市公司慈善捐赠正相关。

然而,从第二类代理来看,在法律保护较弱的新兴市场,大股东与中小股东的利益冲突较严重(Porta等,2002)。[21]大股东可通过企业的金字塔形组织结构使控制权与现金流权相分离(Johnson等,2000)。[11]在保留控制权的同时,大股东可控制留存收益,通过隧道行为侵占中小股东利益,因此大股东倾向于高自利性、低风险性的公司决策(Almeida和Wolfenzon,2006)。[33]由此看来,慈善捐赠的利他性有悖于大股东的目标函数。加之,股权质押本身也说明大股东存在财务困境(郑国坚等,2014),大股东直接对上市公司进行掏空获利更快。[12]此外,相比于大股东不得不与其他股东共同分享慈善捐赠对企业带来的好处,大股东更倾向于独享由掏空带来的私利(Tan和Tang,2016)。[10]

基于上述推论,本文提出假设H1b:

H1b:在其他条件相同的情况下,大股东股权质押与上市公司慈善捐赠负相关。

三、研究设计

(一)研究样本与数据来源

本文以2009—2016年间中国沪深A股上市公司为研究样本。大股东股权质押、慈善捐赠与控制变量的数据来自国泰安(CSMAR)、锐思(RESSET)和万德(Wind)数据库。样本观测期间的初始样本共计18721个,剔除ST类公司、金融行业公司与数据匹配过程中数据缺失的公司后,最后得到样本17889个。为避免极端值影响,本文对连续型变量进行了双侧1% 的Winsorize处理。

(二)模型设计与变量说明

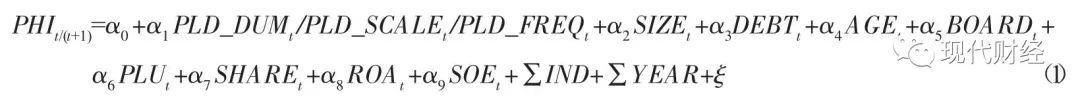

本文构建模型(1)以检验大股东股权质押对慈善捐赠的影响:

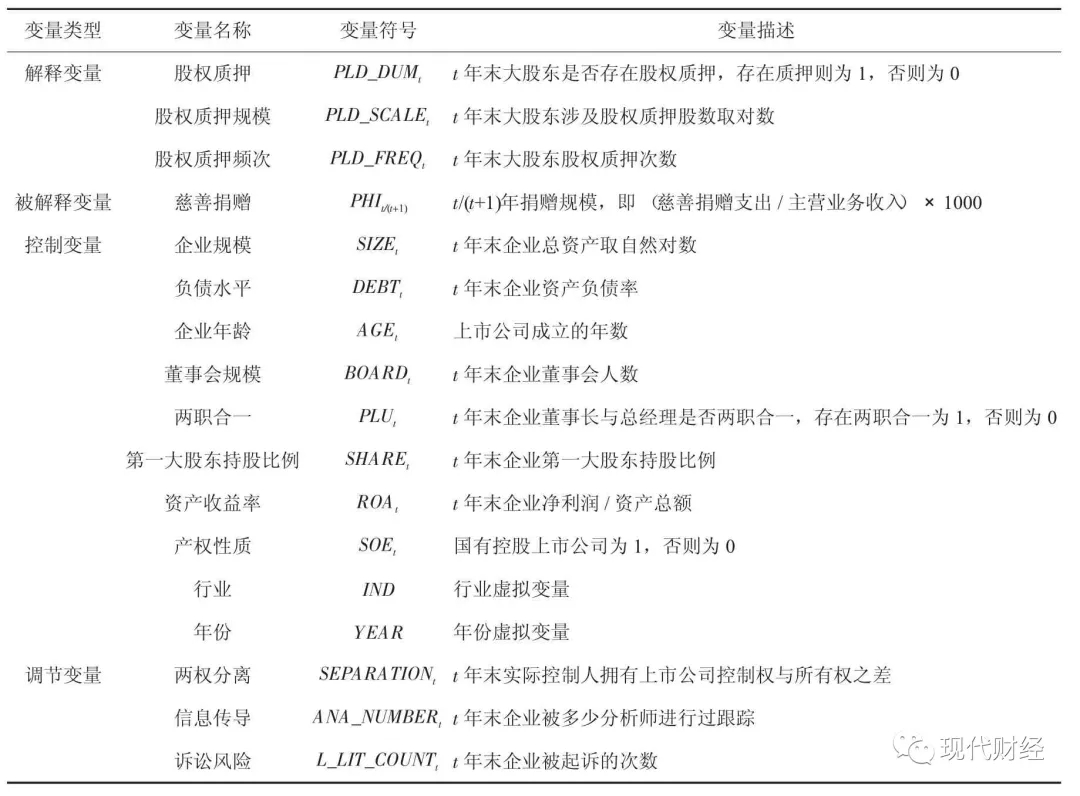

其中,股权质押(PLD)采取三种方式衡量,分别是股权质押与否(PLD_DUMt)、质押规模(PLD_SCALEt)和质押频次(PLD_FREQt)。需要说明的是,由于股权质押规模与频次仅存在于进行质押的样本中,因此本文在回归中剔除了未质押企业的样本。借鉴谢德仁等(2016)的研究,股权质押(PLD_DUMt)以企业大股东当年是否发生股权质押来衡量;质押规模(PLD_SCALEt)与质押频次(PLD_FREQt)分别选取大股东年度质押股数和年度质押次数来衡量。[13]借鉴王端旭和潘奇(2011)、李四海等(2016)的研究,慈善捐赠(PHIt)使用营业外收支中慈善捐赠金额与主营业务收入的比值来衡量,并将该比值乘以1000以消除量纲的影响。[34,4]由于股权质押对慈善捐赠的影响可能有一定的时滞性,故分别对t期与t+1期慈善捐赠规模进行回归以保证结果的稳健性。控制变量的选取借鉴王端旭和潘奇(2011)、傅超和吉利(2017)以及李四海等(2016)的研究。[34-35,4]各变量的名称与定义见表1。

表1 变量名称与定义

四、实证结果分析及稳健性检验

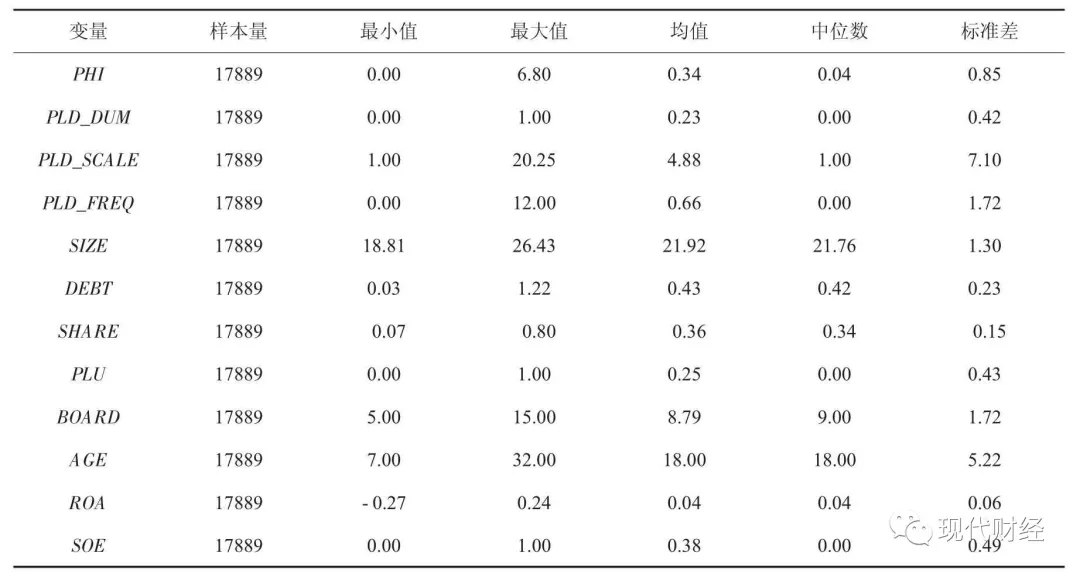

(一)主要变量的描述性统计

表2为主要变量描述性统计结果。从中看出,慈善捐款(PHI)的均值为0.34,最大值为6.8,说明样本公司间慈善捐赠存在较大差异;股权质押(PLD_DUM)的均值为0.23,表明股权质押在资本市场中较为普遍;股权质押规模(PLD_SCALE)的均值为4.88,最大值为20.25,说明样本公司间股权质押规模差异较大;股权质押频次(PLD_FREQ)的均值为0.66次,最高达12次;第一大股东持股比例(SHARE)的均值为0.36,表明上市公司股权相对集中,确实存在“一股独大”的情况。

表2 主要变量描述性统计

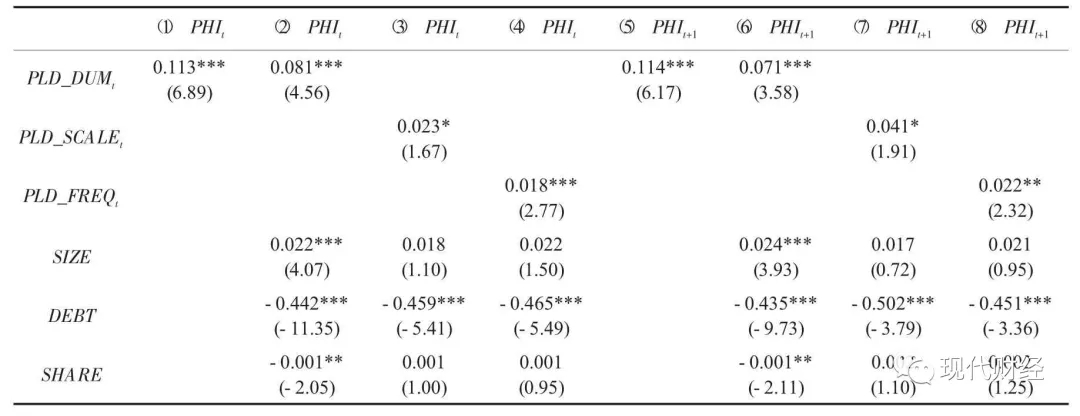

(二)回归结果分析

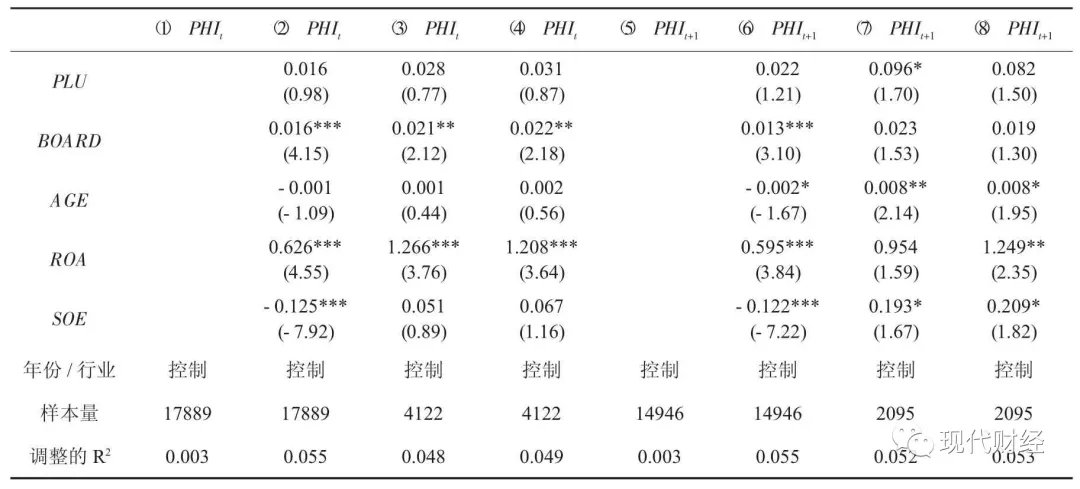

利用模型(1)进行回归,结果见表3。在表3列(1)的单变量回归结果中,股权质押(PLD_DUMt)的回归系数为0.113且在1%的水平上显著,初步验证了假设H1a。从列(2)的多元回归结果可看出,股权质押(PLD_DUMt)的回归系数为0.081且在1%的水平上显著,表明大股东股权质押对慈善捐赠有显著的正向影响。由列(3)、列(4)可看出,股权质押规模(PLD_SCALEt)、股权质押频次(PLD_FREQt)均分别与慈善捐赠(PHIt)显著正相关,表明随着股权质押规模和频次的增加,大股东更倾向于提升企业慈善捐赠水平。列(5)至列(8)为t+1期慈善捐赠的回归结果,从中看出,无论是否加入控制变量,股权质押(PLD_DUMt)、质押规模(PLD_SCALEt)和质押频次(PLD_FREQt)均分别与企业慈善捐赠(PHIt/(t+1))显著正相关。这进一步验证了假设H1a。

表3 大股东股权质押与慈善捐赠的回归结果

续表3

注:括号内为t值, ***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

(三)内生性及稳健性检验

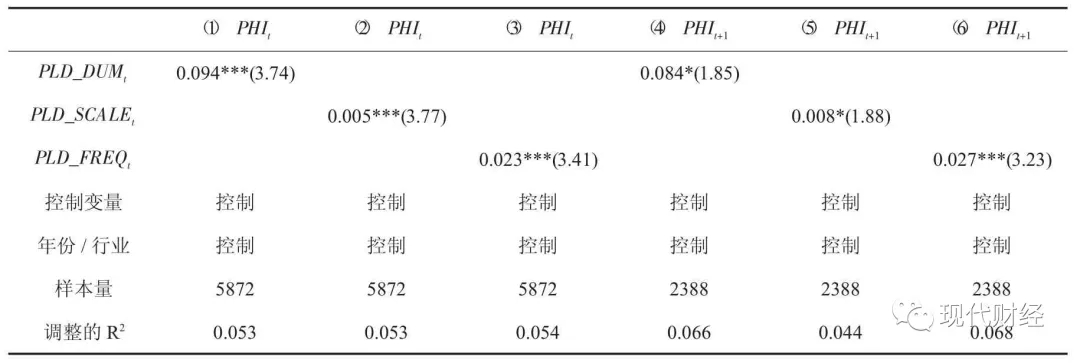

1.内生性检验。由于股权质押的上市公司样本可能存在选择偏差的内生性问题,因此本文采用倾向评分匹配法(PSM)以解决内生性问题。借鉴谢德仁等(2016)的研究,选取企业规模、资产负债率、资产收益率、年度股票回报率、企业性质与企业所属行业作为协变量,对股权质押企业进行一比一近邻匹配,共得到5872个样本。[13]利用模型(1)对配对后的样本进行检验,结果见表4。由表4看出,股权质押(PLD_DUMt)、质押规模(PLD_SCALEt)和质押频次(PLD_FREQt)均分别与t期(PHIt)和t+1期(PHIt+1)的慈善捐赠显著正相关。可见PSM匹配后的回归结果与前文结果一致。

表4 内生性检验

注:括号内为t值, ***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

2.稳健性检验。为使本文的结果更具可靠性。本文还进行了以下稳健性检验:首先,为避免测量误差,使用替换变量进行检验。参考李四海等(2016)的研究,本文将慈善捐赠替换为(捐赠支出/总资产)×1000重新回归(回归结果略,但留存备索),结果与前文一致。[4]其次,更换控制变量进行检验。参考谢德仁等(2016)的研究,本文将控制变量中第一大股东持股比例更换为股权集中度,将资产收益率更换为净资产收益率重新回归(回归结果略,但留存备索),结果与前文一致。[13]最后,更换样本区间进行检验。2013年5月上交所发布了《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(试行)》,允许券商参与股权质押业务。该外部政策冲击导致质权方范围扩大,股权质押的频次以及规模激增。基于此,本文选取2014—2016年间股权质押相对活跃的7842个样本重新回归(回归结果略,但留存备索),回归结果与前文一致。

五、进一步的研究

(一)自动性动机的影响

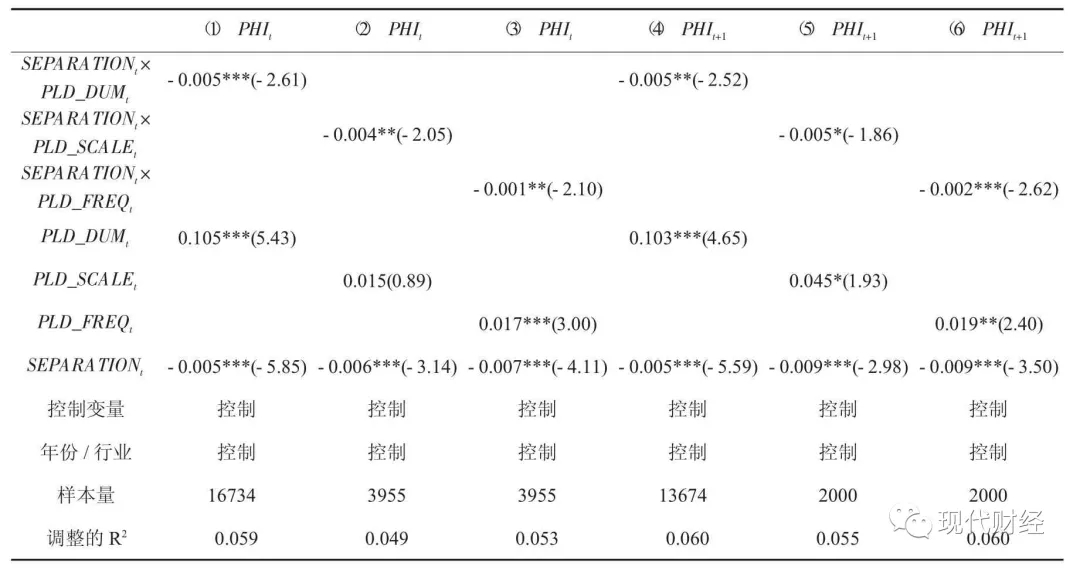

根据前文分析,大股东与中小股东之间的代理冲突可能会引起大股东对上市公司进行掏空,由此大股东控制权私利会增加,大股东的自利性动机会进一步提高。那么,股权质押后大股东的自利性动机会影响其实施利他性的慈善捐赠吗?基于此,本文参照肖作平和刘辰嫣(2018)的方法,以现金流权与控制权分离程度(SEPARATIONt)来衡量大股东侵占中小股东和投资者利益的自利性动机的代理变量(Porta等,2002),[36,21]并构建模型(2)以此检验大股东自利性动机与利他性的慈善捐赠的关系。如果两权分离程度与股权质押交乘项的系数(η2)为负,则表明在股权质押后,大股东的自利性动机会削弱其利他性的慈善捐赠动机。

表5为自利性动机对慈善捐赠影响的回归结果。表5中列(1)至列(6)回归结果显示,股权质押(PLD_DUMt)、质押规模(PLD_SCALEt)和质押频次(PLD_FREQt)分别与自利性动机(SEPARATIONt)的交乘项 PLD_DUMt×SEPARATIONt、PLD_SCALEt×SEPARATIONt和 PLD_FREQt×SEPARATIONt,均分别与t期和t+1期的慈善捐赠显著负相关。这表明,代理问题引发的自利性动机会削弱大股东股权质押对慈善捐赠的正向影响,即随着代理冲突的加剧,大股东掏空的自利性倾向将会抑制其股权质押后的慈善捐赠动机。

表5 自动性动机调节作用的回归结果

注:括号内为t值, ***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

(二)信息传导作用

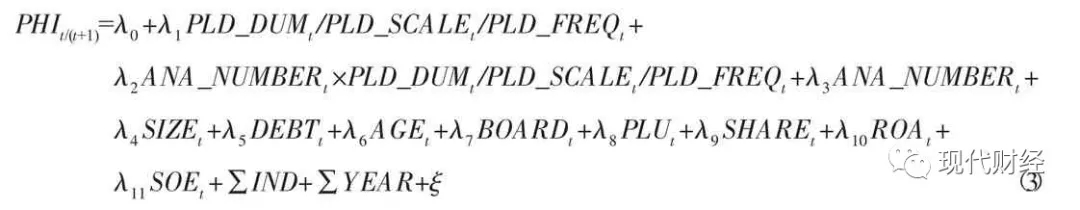

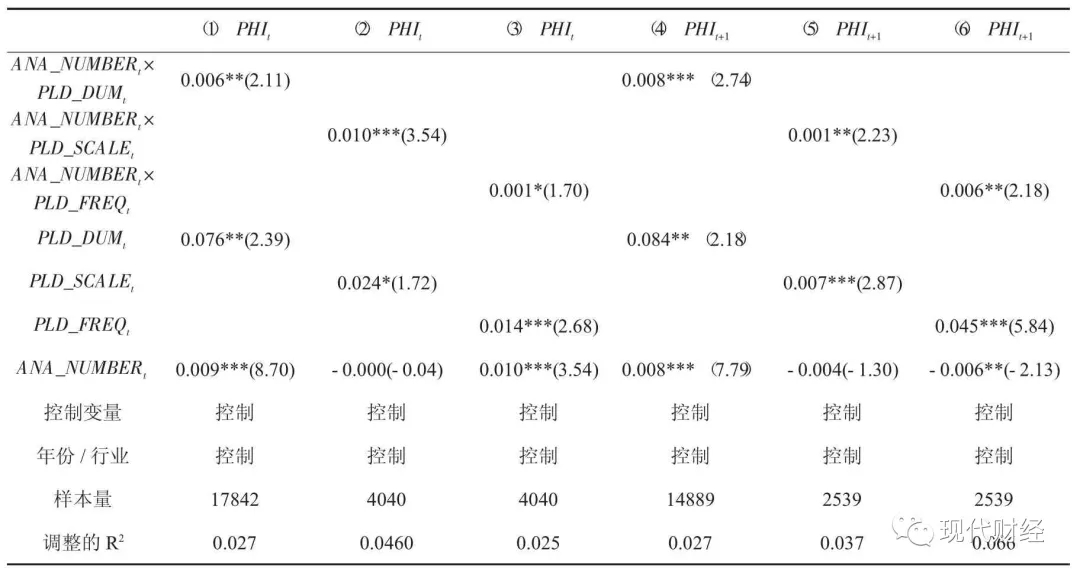

分析师是资本市场有效的信息中介,分析师跟踪及其撰写的关于上市公司的研报对提升上市公司信息环境透明度有重要影响(许年行等,2012)。[37]投资者可利用分析师的研报获知许多关于公司经营的信息。因此本文认为,分析师跟踪越多表明公司透明度越高,信息传导性越强,大股东在股权质押后越热衷于慈善捐赠。这是因为,一方面,为防止股价下跌,大股东会弱化掏空动机,防止或减少投资者获得公司负面消息的可能性;另一方面,在信息传导效果较好的环境中,投资者能及时获知慈善捐赠的信息,由此投资者可收获更多的投资回报(Servaes和Tamayo,2013)。[38]基于此,本文以分析师跟踪数量(ANA_NUMBERt)作为信息传导的代理变量,并构建模型(3)以检验信息传导在股权质押与慈善捐赠之间的调节作用。

表6的列(1)至列(6)的回归结果显示,股权质押(PLD_DUMt)、质押规模(PLD_SCALEt)和质押频次(PLD_FREQt)分别与分析师跟踪数量 (ANA_NUMBERt)的交乘项 PLD_DUMt×ANA_NUMBERt、PLD_FREQt×ANA_NUMBERt和PLD_SCALEt×ANA_NUMBERt,均分别与 t期和 t+1期的慈善捐赠显著正相关。这表明,分析师的信息传导在大股东股权质押与慈善捐赠之间有正向调节作用。分析师跟踪越多,企业慈善捐赠行为越容易被传递至资本市场。这能提振投资者的信心并稳定股价。由此,大股东在股权质押后会更加积极地进行慈善捐赠。

表6 信息传递作用的回归结果

注:括号内为t值, ***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

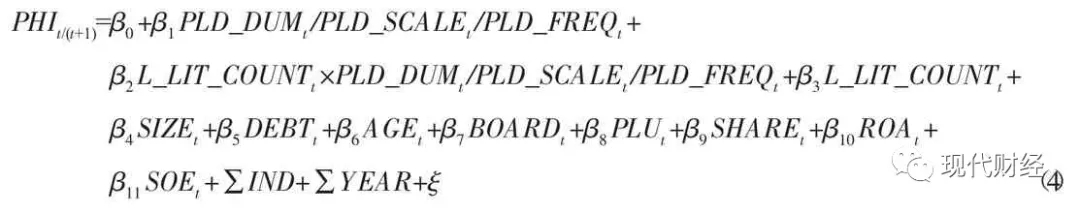

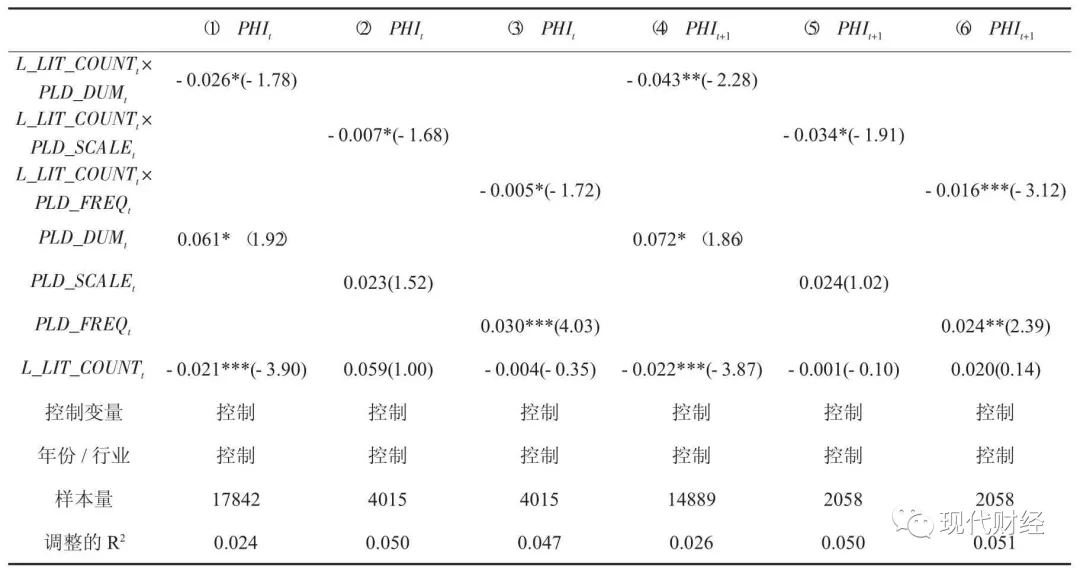

(三)风险防御作用

既有研究表明,慈善捐赠可积累积极的道德资本而防御企业风险(Godfrey,2005)。[28]企业遭遇诉讼表明企业引起了利益相关者的不满(戴亦一等,2014),会对企业的声誉形成负面影响(傅超和吉利,2017)。[7,35]面临诉讼的公司若以慈善捐赠来防范企业价值下滑的风险,可能存在“欲盖弥彰”之嫌,还会使公司资源浪费。在这种情况下,大股东在股权质押后还会通过慈善捐赠来防御风险吗?为检验这一问题,本文借鉴傅超与吉利(2017)的方法,利用公司年报中披露的被诉讼的次数(L_LIT_COUNTt)作为企业诉讼风险的替代变量,并构建模型(4)以检验公司面临诉讼风险时股权质押与慈善捐赠的关系。[35]

表7的列(1)至列(6)的回归结果显示,股权质押(PLD_DUMt)、质押规模(PLD_SCALEt)和质押频次 (PLD_FREQt)分别与企业被诉讼次数 (L_LIT_COUNTt)的交乘项PLD_DUMt×L_LIT_COUNTt、PLD_FREQt×L_LIT_COUNTt和 PLD_SCALEt×L_LIT_COUNTt,均分别与 t期和 t+1 期的慈善捐赠显著负相关。这表明,诉讼风险抑制了大股东股权质押对慈善捐赠的正向影响。随着上市公司诉讼风险的增加,利益相关者的不满情绪会使企业慈善捐赠的工具性价值有所下降,大股东在股权质押后通过慈善捐赠延续声誉可能劳而无功。

表7 风险防御作用的回归结果

注:括号内为t值, ***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

六、研究结论与启示

本文以2009—2016年间中国A股上市公司为样本,实证检验了大股东股权质押对慈善捐赠的影响。研究表明:股权质押对慈善捐赠有促进作用。进一步研究发现:两权分离程度弱化了股权质押与慈善捐赠之间的正相关关系;信息透明度增强了股权质押与慈善捐赠之间的正相关关系;诉讼风险降低了股权质押对慈善捐赠的正向影响。

根据本文研究结论,本文提出以下三点启示:一是大股东会利用慈善捐赠的积极作用来对冲股权质押带来的风险,但由股权质押产生的风险并不会因慈善捐赠而下降,因此需要投资者审慎对待。二是监管者需特别关注上市公司大规模、高频次的股权质押行为,以防止系统性风险。此外,在鼓励企业采取慈善捐赠等方式增进社会福祉的同时,还应加强对企业信息披露的监管,防止慈善捐赠沦为某些企业大股东侵害中小股东和投资者利益的“挡箭牌”。三是企业应完善公司治理机制,采取合理措施对大股东股权质押活动进行监管,防范大股东出于利己目的浪费企业资源,掏空上市公司。

参考文献:

[1]Saiia D.H..Philanthropy and Corporate Citizenship[J].Journal of Corporate Citizenship,2001,200(2):57-74.

[2]Galaskiewicz J..An Urban Grants Economy Revisited:Corporate Charitable Contributions in the Twin Cities,1979-81,1987-89[J].Administrative Science Quarterly,1997,42(3):445-471.

[3]Campbell L.,Gulas C.S.,Gruca T.S..Corporate Giving Behavior and Decision:Maker Social Consciousness[J].Journal of Business Ethics,1999,19(4):375-383.

[4]李四海,陈 璇,宋献中.穷人的慷慨:一个战略性动机的研究[J].管理世界,2016,(5):116-127.

[5]Post J.E.,Waddock S.A..Strategic Philanthropy and Partnerships for Economic Progress[C]//America R.F..Philanthropy and Economic Development.New York:Greenwood Press,1995:65-86.

[6]Wang H.,Qian C..Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance:The Roles of Stakeholder Response and Political Access[J].Academy of Management Journal,2011,54(6):1159-1181.

[7]戴亦一,潘越,冯舒.中国企业的慈善捐赠是一种“政治献金”吗?——来自市委书记更替的证据[J].经济研究,2014,(2):74-86.

[8]Porta R.L.,Lopez-De-Silanes F.,Shleifer A.,Vishny R.W..Legal Determinants of External Finance[J].Journal of Finance,1997,52(3):1130-1150.

[9]何威风,刘怡君,吴玉宇.大股东股权质押和企业风险承担研究[J].中国软科学,2018,(5):110-122.

[10]Tan J.,Tang Y..Donate Money,But Whose?An Empirical Study of Ultimate Control Rights,Agency Problems,and Corporate Philanthropy in China[J].Journal of Business Ethics,2016,134(4):593-610.

[11]Johnson S.,Porta R.L.,Lopez-De-Silanes F..Tunneling[J].American Economic Review,2000,90(2):22-27.

[12]郑国坚,林东杰,林 斌.大股东股权质押、占款与企业价值[J].管理科学学报,2014,(9):72-87.

[13]谢德仁,郑登津,崔宸瑜.控股股东股权质押是潜在的“地雷”吗?——基于股价崩盘风险视角的研究[J].管理世界,2016,(5):128-140+188.

[14]翟胜宝,许浩然,刘耀淞.控股股东股权质押与审计师风险应对[J].管理世界,2017,(10):51-65.

[15]李常青,幸 伟.控股股东股权质押与上市公司信息披露[J].统计研究,2017,(12):75-86.

[16]吕晓亮.控股股东股权质押与公司违规[J].山西财经大学学报,2017,(11):84-96.

[17]李常青,幸 伟,李茂良.控股股东股权质押与现金持有水平:“掏空”还是“规避控制权转移风险”[J].财贸经济,2018,(4):82-98.

[18]王雄元,欧阳才越,史震阳.股权质押、控制权转移风险与税收规避[J].经济研究,2018,(1):138-152.

[19]谭燕,吴静.股权质押具有治理效用吗?——来自中国上市公司的经验证据[J].会计研究,2013,(2):45-53+95.

[20]Yeh Y.H.,Ko C.E.,Su Y.H..Ultimate Control and Expropriation of Minority Shareholders:New Evidence from Taiwan[J].Academic Economic Papers,2003,31(3):263-299.

[21]Porta R.L.,Lopez-De-Silanes F.,Shleifer A.,Vishny R.W..Investor Protection and Corporate Valuation[J].The Journal of Finance,2002,57(3):1147-1170.

[22]Lin C.,Ma Y.,Malatesta P.H.,Xuan Y..Ownership Structure and the Cost of Corporate Borrowing[J].Journal of Financial Economics,2011,100(1):1-23.

[23]夏 婷,闻岳春,袁 鹏.大股东股权质押影响公司价值的路径分析[J].山西财经大学学报,2018,(8):93-108.

[24]Zhang M.,Xie L.,Xu H..Corporate Philanthropy and Stock Price Crash Risk:Evidence from China[J].Journal of Business Ethics,2016,139(3):595-617.

[25]Gennotte G.,Leland H..Market Liquidity,Hedging,and Crashes[J].American Economic Review,1990,80(5):999-1021.

[26]Aharony J.,Swary I..Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders'Returns:An Empirical Analysis[J].Journal of Finance,1980,35(1):1-12

[27]Shapira R..Corporate Philanthropy as Signaling and Co-optation[J].Social Science Electronic Publishing,2012,80(5):1889-1939.

[28]Godfrey P.C..The Relationship between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth:A Risk Management Perspective[J].The Academy of Management Review,2005,30(4):777-798.

[29]Hellman J.S.,Jones G.,Kaufmann D..Seize the State,Seize the Day:State Capture,Corruption,and Influence in Transition[J].Journal of Comparative Economics,2003,34(4):751-773.

[30]Porter M.E.,Kramer M.R..The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy[J].Harvard Business Review,2002,80(12):56-68.

[31]彭 镇,戴亦一.企业慈善捐赠与融资约束[J].当代财经,2015,(4):76-84.

[32]杜颖洁,冯文滔.宗教、政治联系与捐赠行为:基于中国上市公司的经验证据[J].当代财经,2014,(6):111-122.

[33]Almeida H.V.,Wolfenzon D..A Theory of Pyramidal Ownership and Family Business Groups[J].Journal of Finance,2006,61(6):2637-2680.

[34]王端旭,潘奇.企业慈善捐赠带来价值回报吗——以利益相关者满足程度为调节变量的上市公司实证研究[J].中国工业经济,2011,(7):118-128.

[35]傅超,吉利.诉讼风险与公司慈善捐赠——基于“声誉保险”视角的解释[J].南开管理评论,2017,(2):108-121.

[36]肖作平,刘辰嫣.两权分离、金融发展与公司债券限制性条款——来自中国上市公司的经验证据[J].证券市场导报,2018,(12):48-60.

[37]许年行,江轩宇,伊志宏,徐信忠.分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J].经济研究,2012,(7):127-140.

[38]Servaes H.,Tamayo A..The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value:The Role of Customer Awareness[J].Management Science,2013,59(5):1045-1061.

作者简介:富钰媛,天津财经大学博士研究生,主要从事企业财务管理研究,通讯作者联系方式269217484@qq.com;苑泽明,天津财经大学教授,博士生导师,主要从事财务管理、资产评估、无形资产管理研究。

【免责声明】《现代财经》微信公众平台所转载的专题文章,仅作佳作推介和学术研究之用,未有任何商业目的;对文中陈述、观点判断保持中立,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任;文章版权属于原作者,如果分享内容有侵权或非授权发布之嫌,请联系我们,我们会及时审核处理。

四、健康生活

【每个人都有适合自己的“运动量”】美国《预防》杂志提醒,可以用运动目标衡量运动量。1.想减肥:控制饮食并保证每周300分钟中高强度有氧运动;2.想强健肌肉:每周150分钟有氧运动加力量训练,每周2~3天;3.想延年益寿:每周150分钟中等强度有氧锻炼或75分钟高强度有氧锻炼,外加2次力量训练;4.想减少久坐危害:每周150分钟中等强度有氧锻炼,每工作1个小时起身运动5分钟。

《现代财经-早读分享》是由《现代财经》天津财经大学学报编辑部编辑出版(总第1323期)

编辑整理:蔡子团队

团队成员:高阳、徐姗姗、王燕、姜倩雯 、王鹏丽、殷杰、李莉、郭蔷、许思宁、马洪梅