今日财经期刊佳作关注 “互联网+”有利于降低企业成本粘性吗?

三、今日财经期刊佳作关注

“互联网+”有利于降低企业成本粘性吗?

作者: 赵璨曹伟姚振晔王竹泉 来源:《财经研究》2020第4期

导读

摘要:2020年,实体企业降成本仍将全面发力。在此背景下,文章以2013-2016年沪深A股上市公司为研究样本,探究了"互联网+"对企业成本粘性的影响及作用渠道。研究发现,总体来说,"互联网+"对企业成本粘性具有抑制效应。这种抑制效应在资产专用性较高、环境不确定程度较大和管理层自由裁量权较低的样本中比较显著。这表明,"互联网+"会通过降低企业调整成本和缓解管理层乐观预期这两条渠道来影响企业成本粘性。但文章并未发现通过抑制管理层机会主义来降低企业成本粘性的证据。进一步研究表明:"互联网+"对企业成本粘性的抑制效应具有一定的持续性;在区分不同成本要素后,"互联网+"对物资资源成本粘性的抑制效应更加显著。文章的研究为实施"互联网+"如何影响企业成本粘性提供了全新的认知,并有助于从"降成本"的角度为推进供给侧结构性改革提供政策建议。

关键词:“互联网+”; 成本粘性; 降成本; 供给侧结构性改革;

引用格式:赵璨,曹伟,姚振晔,王竹泉.“互联网+”有利于降低企业成本粘性吗?[J].财经研究,2020,46(04):33-47.

一、引言

近年来,供给侧结构性改革取得了良好的成效。房地产去库存效果明显,煤炭钢铁去产能超额完成,宏观杠杆率基本稳定。但降成本和补短板的成效却略显不足,尤其是降成本,仍存在很大的空间。国家统计局数据显示,2018 年1 月至11 月,规模以上工业企业每百元主营业务收入中,成本费用合计比2016 年同期减少1.57 元,比2017 年同期仅减少0.21 元,仍为92.56 元。2018 年底,中央经济工作会议明确了2019 年供给侧结构性改革的重心将转向降成本,2020 年实体企业降成本仍将全面发力。

在实践中,“成本粘性”现象是企业高成本的一种表现。①成本粘性是指企业成本在业务量上升时增加的幅度大于业务量下降时减少的幅度(Anderson 等,2003)。成本粘性的存在不仅意味着在业务量上升时,企业的生产要素投入可能大于其实际需求,也意味着在业务量下降时,企业投入的人力、物力、财力等没有相应减少,造成资源浪费。在此背景下,分析中国企业产销过程中的资源耗费情况,剖析降低企业成本的关键因素,对于解决有效供给和释放企业活力具有重要的现实价值和理论意义。

在中国,传统企业与互联网的跨界融合方兴未艾。“互联网+”被视为实现有效成本管理和优化资源配置的关键举措(吴义爽等,2016)。①“互联网+”即传统企业与互联网的跨界融合。那么,“互联网+”对企业成本粘性会产生何种影响?本文认为,作为一个平台、一种思维和一种技术,“互联网+”对企业的成本管理及价值创造模式具有颠覆性影响。首先,互联网平台使企业实现了生产的规模效应,降低了边际成本。其次,互联网思维推动了共享经济的应用与实现,在共享经济的理念下,企业更加注重对资源的“使用”而非“拥有”。当收入下降时,企业可以通过共享的方式提高闲置(低效)资源的使用效率,且这一思维也会加大管理层对闲置(低效)资源的处置意愿,从而大幅降低资源调整成本。最后,作为一种技术,“互联网+”可以使企业突破时空限制。企业利用大数据、人工智能、物联网和云计算等技术手段,不仅可以实现对分布式信息的处理与整合,提高决策效率,缓解管理层乐观预期,而且有助于公司治理更加科学化和精准化,降低代理成本。“互联网+”的上述作用可以在一定程度上抑制成本粘性。

而值得关注的是,在“互联网+”的实施初期,代理成本可能增加,加剧企业成本粘性。在互联网导入传统企业的初期,组织机构和商业模式往往会有巨大变革(罗珉和李亮宇,2015;赵振,2015),企业的业务流程、风险点、控制方式等也会发生系统性改变。而与之相匹配的风险管理、内部控制等方面的制度并非一蹴而就,企业需要一定的时间进行探索与实践。这容易诱发管理层的机会主义行为,可能增加代理成本,加剧成本粘性。近年来,中国在互联网技术、互联网产业、互联网应用以及跨界融合等方面取得了积极进展,但也存在传统企业运用互联网的意识和能力不足、对传统产业的理解不够深入、新业态发展面临体制机制障碍等问题。因此,传统企业与互联网跨界融合,机遇与挑战并存。国家“互联网+”战略如何稳步推进并发挥积极作用,成为理论界和实务界亟待解决的重大问题。鉴于此,本文研究了三个重要问题:第一,“互联网+”是否可以抑制企业成本粘性,成为推进供给侧结构性改革目标实现的“灵丹妙药”?第二,如果可以,其背后的影响渠道是什么?第三,企业在实施“互联网+”的过程中存在何种问题,如何扬长避短,发挥优势?本文构建反映传统企业实施“互联网+”的相关指标,以2013-2016 年沪深A 股上市公司为样本,尝试解答上述问题。

本文的贡献主要体现在:第一,扩展了互联网经济的相关研究。以往关于“互联网+”经济后果的研究主要是从创新能力(程立茹,2013;曹伟等,2019)、交易成本(施炳展,2016)、差异化战略(万兴和杨晶,2017)、企业绩效(杨德明和刘泳文,2018)和全要素生产率(郭家堂和骆品亮,2016)等角度展开的,本文则基于企业成本粘性进行分析,补充了现有研究文献。第二,本文为如何降低企业成本粘性增添了新的证据。成本粘性的存在反映了公司较低的经营效率,增加了公司、行业甚至整个经济的运行风险。因此,研究如何降低成本粘性,不仅是企业风险管理的重要课题,还是国家打好“三大攻坚战”的主要突破口。现有研究主要从公司治理、法制环境和利益相关者关系等角度展开讨论(Banker 和Chen,2006;Chen 等,2012;刘媛媛和刘斌,2014;梁上坤,2018;南晓莉和张敏,2018;全怡和陶聪,2018),而鲜有文献从网络技术或商业模式角度进行探讨。本文从“互联网+”的角度研究如何降低企业成本粘性,丰富了降低企业成本方面的文献。

本文的研究还具有比较重要的现实意义。一方面,“互联网+”是推进供给侧结构性改革的重要方法之一。近年来,国家陆续出台了“中国制造2025”“互联网+”等多项产业政策,推动工业互联网的建设与发展。党的十九大报告也强调推进互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合。这标志着“互联网+”已经上升为国家战略,互联网与实体经济的深度融合已成为社会各界极为关注的一个热点问题。实施“互联网+”发挥了怎样的作用?在实施过程中存在哪些问题?如何解决这些问题?本文从企业成本粘性的角度解答上述问题。这有助于推动“互联网+”国家战略的有效实施及其与实体经济的深度融合。另一方面,在推动传统企业与“互联网+”跨界融合的过程中,需要关注商业模式和组织结构变革所引发的企业风险和管理层机会主义行为。本文研究发现,“互联网+”加剧企业成本粘性的效应在内部控制质量较低的样本中比较显著。这说明在推进“互联网+”行动计划的过程中,企业需要不断完善风险管理和内部控制等相关制度,否则会影响“互联网+”的作用效果和供给侧结构性改革目标的实现。

二、理论分析与假设发展

传统的成本习性模型假定变动成本会随企业当期业务量的变化而同比例变化。而Noreen和Soderstrom(1997)提出了质疑,认为在企业成本管理实践中,成本在业务量上升时的增加幅度往往要大于业务量下降时的减小幅度。Anderson 等(2003)将这一现象称为“成本粘性”。Banker和Byzalov(2014)将成本粘性产生的原因总结为调整成本、管理层乐观预期和代理问题三个方面。调整成本观点认为,企业的成本和费用是管理者承诺的资源投入,资源投入增加或减少时就会产生调整成本。由于向下调整的成本往往高于向上调整的成本,企业在收入下降时不愿意同比下调资源投入,从而导致了成本粘性(Anderson 等,2003)。管理层乐观预期观点认为,企业的业务量往往呈现逐年增长的趋势。当销售收入下降时,管理层通常认为这只是暂时的,未来销售收入总体上呈现上升的趋势。即使当前的业务量出现了下降,出于对未来的乐观预期,管理层往往不愿意减少资源投入。管理层的乐观预期导致成本随业务量上升和下降的变动幅度呈现非对称性,从而产生了成本粘性(Banker 等,2010;宋云玲等,2019)。代理问题观点认为,作为受托责任方的企业高管在调整资源投入时会存在自利行为,使得成本决策偏离最优的资源配置。在代理问题的分析框架下,管理层倾向于在业务量上升时过多地增加资源投入,在业务量下降时则拒绝减少资源投入,从而产生了成本粘性(Chen 等,2012)。

近年来,我国政府提出了“宽带中国”战略和“互联网+”行动计划,强调以互联网为平台,利用现代通信技术,推动实现互联网与传统行业相融合的新型商业生态。“互联网+”以互联网平台为基础,充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和现实工具的经济发展新形态。“互联网+”不仅是一种技术,还是一种思维(李海舰等,2014;郭家堂和骆品亮,2016),其实质是企业基于互联网平台,利用互联网技术和互联网思维,实现实体经济与互联网虚拟经济深度融合的“跨界经营”现象(赵振,2015)。

(一)“互联网+”对企业成本粘性的抑制效应

互联网平台、互联网技术和互联网思维是“互联网+”实施过程中的主要外在特征,其作用机制主要表现在:第一,作为一个平台,“互联网+”可以降低企业与其他利益相关方之间的交易成本。第二,作为一种技术,“互联网+”可以使企业突破时空限制,利用大数据、人工智能、移动网络和云计算等技术手段,实现对分布式信息的处理与整合,提高管理效率。第三,作为一种思维,“互联网+”可以改变传统企业的经营理念。李海舰等(2014)指出,“开放、平等、协作、共享”是互联网思维的主要精神体现,在这样的思维模式下,容易产生实体虚拟被打通、时空约束被打破、一切极致化、一切模块化的经营理念,从而推动共享经济的发展与实现。“互联网+”正通过互联网平台、互联网技术和互联网思维改变着传统企业的价值创造方式和商业模式,重塑产业组织形态和产业竞争格局(郭家堂和骆品亮,2016)。这些特点决定了实施“互联网+”将会对企业成本粘性产生重要影响。

1.传统企业实施“互联网+”有助于降低调整成本

(1)“互联网+”降低了企业的边际成本(吴义爽等,2016),当业务量上升时,企业增加的成本投入减少,从而调整成本下降。这是因为互联网平台的使用降低了生产者和消费者的搜寻成本、匹配成本和签约成本。交易成本的下降将改变长尾理论中的销售布局。过去,受到时间和空间的限制,市场上20%的畅销产品创造了80%的利润,剩余80%的滞销产品只创造了20%的利润。而随着“互联网+”的实施,过去20%的头部产品因消费者数量增加而销售规模进一步扩大,80%的长尾产品的消费者群体也会扩大。企业既可以实现个性化定制,也可以进行大规模生产(吴义爽等,2016),从而具有生产的规模效应。当业务量上升时,由于生产的规模效应,增加的成本投入大幅减少。

(2)“互联网+”改变了企业的价值创造模式,使企业更加重视资源的“使用”而非“拥有”,从而降低了调整成本。当业务量下降时,企业可以通过让渡自身过剩产能,实现有效的成本管理。协作和共享是互联网思维的主要精神体现,“互联网+”推动了共享经济的发展与完善(李海舰等,2014)。在共享经济协同消费理论下,消费者更愿意采用“租用”而非“购买”的方式,以尽可能少的支出来满足生产或生活需求(Lovelock 和Gummesson,2004)。协同消费消弭了人与人之间同物质和财产等相关联的等级和界限。所有权不再是消费者欲望的表达形式,这将改变企业对资源的控制方式(Belk,2010)。在传统模式下,为了扩大再生产,企业需要购置大量资源。当业务量下降时,企业可能会出现一些闲置资源,如果不及时处置,则会增加成本,压缩利润空间,加剧成本粘性。而在“互联网+”模式下,当业务量下降时,企业可以基于互联网平台,暂时让渡资源的使用权,合理控制成本。当业务量上升时,企业可以通过共享的方式满足扩大再生产的经营需求。

(3)“互联网+”加大了管理层对闲置资源或低效资源的处置意愿,从而降低了调整成本。在传统模式下,业务量下降时出现大量闲置资源,但为了避免未来业务量恢复时产生调整成本,管理层倾向于保留资源。而在“互联网+”模式下,当未来业务量恢复时,企业完全可以通过互联网平台,以较低的成本获得所需资源的使用权。因此,当业务量下降时,企业倾向于选择处置闲置资源,而不需过多考虑未来产量增加而产生的调整成本。

2.传统企业实施“互联网+”有助于抑制管理层的乐观预期

网络外部性符合梅特卡夫法则(Metcalfe’s Law)。该法则认为,网络价值的增长倍数约等于网络节点数量增长倍数的平方。这意味着网络成员越多,信息传播、信息交流和信息共享就越充分,由此产生的网络价值也就越大。在网络外部性的作用下,一方面,企业可以通过互联网平台,建立客户的消费信息数据库,该数据库会随网络成员的增多而逐渐完善。在此基础上,企业可以建立基于经济波动、利率变化和通货膨胀等宏观因素以及消费者个人特征、消费偏好和消费习惯等个体因素的销量预测模型。另一方面,企业可以通过大数据、人工智能、云计算等技术手段实现智能化管理和有效的成本管控。赵振(2015)认为,管理层可以对移动互联网的超大体量数据进行实时处理与运用,产生超前预测能力。在实践中,海尔、广汽传祺等企业通过建立智能工厂,推动智能化生产,实现了数字化、网络化和智能化转型。当业务量变化时,管理层可以根据数据模型的估算与分析,对资源投向、处置与保留做出精准的决策,从而抑制其乐观预期。

3.传统企业实施“互联网+”有助于降低代理成本

随着大数据、人工智能和云计算等信息技术的使用及互联网思维的普及,企业的信息披露、公司治理机制和监督制衡制度等趋于科学化和精准化,公司治理的各个环节更多地通过数据挖掘与分析提升了管理效能。“互联网+”的实施不仅有助于提高企业的信息披露质量和信息传递效率,还有助于逐渐形成以数据挖掘、分析和应用为基础的公司治理体系。在成本管控和投资决策过程中,管理层更多地基于数据的定量分析而非主观判断,从而减小其自由裁量权,缓解委托代理问题。

综上所述,企业实施“互联网+”有助于降低调整成本,抑制管理层乐观预期,缓解委托代理问题,从而抑制成本粘性。鉴于此,本文提出以下假设:

假设1a:传统企业实施“互联网+”抑制了成本粘性。

(二)“互联网+”对企业成本粘性的加剧效应

1.实施“互联网+”容易因企业经营复杂多样而引发大股东和管理层的机会主义行为

“互联网+”的实施使企业的投资决策和公司治理更加数字化和科学化,但同时也会颠覆其价值创造方式和商业模式(罗珉和李亮宇,2015)。赵振(2015)认为,引入“互联网+”会创造性破坏企业原有的产业和市场基础,为其带来新的产品、新的服务和新的商业模式。郭家堂和骆品亮(2016)也强调,在导入传统产业初期,互联网可能带来一种破坏性创新。因此,实施“互联网+”会使企业的经营范围延伸且变得复杂多样(万兴和杨晶,2017)。Demsetz 和Lehn(1985)认为,企业业务复杂度的提高会使大股东监督经理人的难度增大,容易诱发经理人的道德风险。Bushman 等(2004)也发现,企业业务复杂度越高,越容易引发大股东和管理层的机会主义行为。

2.实施“互联网+”容易因企业相关制度更新完善不及时而加剧代理冲突

实施“互联网+”会为企业带来新的商业模式,新的商业模式要求企业在风险管理和内部控制等方面不断完善,以适应发展的新需求。但相关制度的建设与完善难以一蹴而就,往往需要花费大量的时间和精力去不断探索与实践。Doyle 等(2007)研究发现,快速发展的企业存在内部控制缺陷的可能性更大。企业制度的不完善容易诱发经理人的道德风险,加剧代理冲突(Ashbaugh-Skaife 等,2008)。

综上所述,在实施“互联网+”初期,由于组织架构和商业模式的巨大转变,以及与新的商业模式相匹配的治理模式、风险管控和内部控制等相关制度有待完善,因此大股东和管理层的机会主义行为可能比较严重,从而加剧了企业成本粘性。虽然我国在互联网技术、产业、应用以及跨界融合等方面取得了积极进展,但是传统企业与“互联网+”的融合发展尚处于起步阶段。①引自2015 年《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。鉴于此,本文提出以下假设:

假设1b:传统企业实施“互联网+”加剧了成本粘性。

三、研究设计

(一)样本选取

本文选取2013-2016 年沪深A 股上市公司作为研究样本。在2013 年以前,中国传统企业实施“互联网+”的情况很少。2013 年以前,虽然以互联网为代表的虚拟经济发展迅猛,但是“互联网+”与实体经济的深度融合主要发生在2013 年以后(马化腾等,2015;杨德明和刘泳文,2018)。本文剔除了以下样本:(1)信息技术行业(G)及传播与文化产业(L)的上市公司;(2)主营业务涉及软件开发的上市公司;(3)创业板公司;(4)金融类上市公司;(5)主要变量缺失的上市公司。本文最终得到6 662 个样本观测值。本文的“互联网+”相关数据通过阅读上市公司年报和资料,手工加工、整理与分析得到。公司财务数据与公司治理数据来自CSMAR 数据库。本文对所有连续变量进行了上下1%的Winsorize 处理。

(二)“互联网+”实施程度

参考杨德明和毕建琴(2019)的研究,本文采用以下两种方法来度量“互联网+”实施程度(Int):一是“互联网+”关键词的披露数量(Int_number);二是“互联网+”行动指数(Int_index)。

管理层往往会在年报中披露企业实施“互联网+”的情况。通常来说,企业与“互联网+”的融合程度越高,越倾向于披露“互联网+”相关信息。因此,本文以“互联网+”关键词的披露次数(Int_number)作为企业实施“互联网+”程度的第一个代理变量,具体步骤如下:第一步,框定文本检索的词源,根据十九大报告中关于“互联网+”的阐述、《工业互联网发展行动计划(2018-2020)》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《互联网+:国家战略行动路线图》等文件,从中提取“互联网+”相关词源;第二步,创建文本检索的关键词典,基于第一步获取的词表,通过文本分析方法创建检索的关键词,主要包括互联网、Internet、物联网、人工智能、大数据、电子商务、线上线下、O2O、B2B、C2C、B2C、C2B 和P2P 等;第三步,借鉴Li(2008)以及Loughram和McDonald(2011)的思路,运用Python 技术,抓取2013-2016 年公司年报中关于“互联网+”的关键词;第四步,对提取的数据进行清洗;①剔除关键词前面存在“没”“无”“不”等否定词语的表述,剔除与企业“互联网+”无关的表述,如“……生产线上……”“深圳证券交易所互联网投票系统……”等类似表述。第五步,用 ln(“互联网+”关键词披露次数+1)来衡量传统企业实施“互联网+”的程度。

此外,我们逐条阅读、分析和判断通过Python 技术抓取的“互联网+”相关信息,对每家公司每一年度的“互联网+”实施情况进行打分,构建“互联网+”行动指数(Int_index)。如果互联网已经融入企业的主要业务(包括生产、经营、销售和管理等)中,则“互联网+”行动指数(Int_index)取值为2。如果企业的主要业务仍未实现与“互联网+”的深度融合,但企业正为此做准备(如“互联网+”融合的必要投入、“互联网+”相关平台的建设等),则Int_index 取值为1。如果企业的主要业务未实现与“互联网+”的深度融合,企业也没有进行“互联网+”相关投入和平台建设,则Int_index 取值为0。

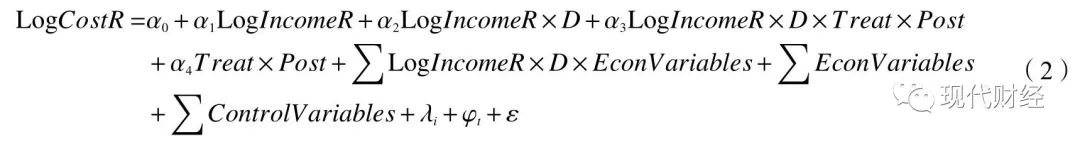

(三)模型设定与变量定义

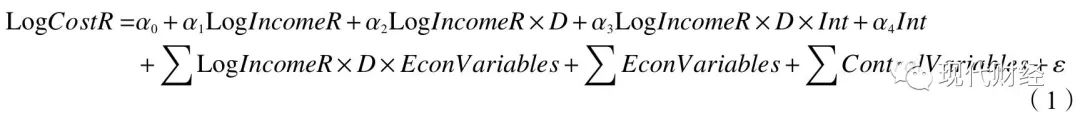

本文参考Anderson 等(2003)以及梁上坤(2018)的研究,设定模型(1)对研究假设进行检验。被解释变量为营业成本变化(LogCostR)。解释变量包括营业收入变化(LogIncomeR)、收入下降虚拟变量(D)以及营业收入变化与收入下降虚拟变量的交乘项(LogIncomeR×D)。如果α2的回归系数显著为负,则说明业务量增加时成本的增加额要高于业务量下降时成本的减少额,即存在成本粘性。在此基础上,引入“互联网+”实施程度(Int)、营业收入变化(LogIncomeR)与收入下降虚拟变量(D)的交乘项(LogIncomeR×D×Int)。如果α3显著为正,则假设1a 成立;反之,则假设1b 成立。

其中,经济因素变量(EconVariables)包括连续两年收入下降(S_decrease)、经济增长(Gdpgrowth)、人力资本密度(Eintensity)和固定资本密集度(Aintensity)。控制变量(ControlVariables)主要包括企业规模(LogSize)、资产负债率(Lev)、独立董事占比(Indp)、两职合一(Same)、管理层持股比例(MHold)和企业上市年龄(Age)。本文还控制了行业(Ind)和年度(Year)虚拟变量。主要变量定义见表1。

表1 主要变量定义

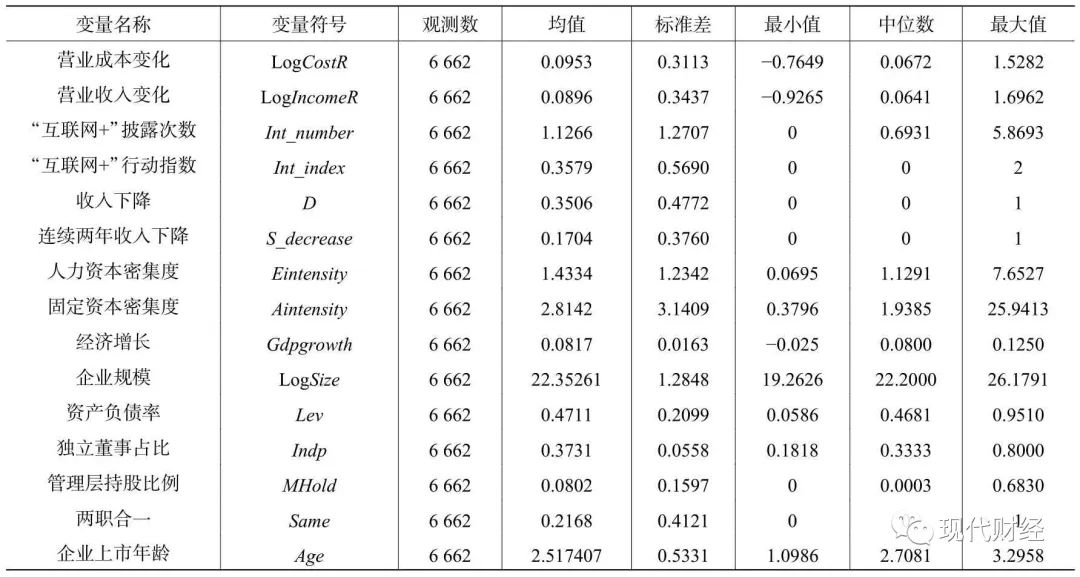

(四)描述性统计

表2 报告了本文主要变量的描述性统计结果。营业成本变化(LogCostR)的均值为0.0953,营业收入变化(LogIncomeR)的均值为0.0896。“互联网+”披露次数(Int_number)的均值为1.1266(约2.1 次),最小值为0,中位数为0.6931(1 次),最大值为5.8693(353 次)。“互联网+”行动指数(Int_index)的均值为0.3579,最小值为0,中位数为0,最大值为2。研究样本之间存在较大的差异。其他变量的取值均在合理范围内。

表2 主要变量描述性统计

四、实证结果分析

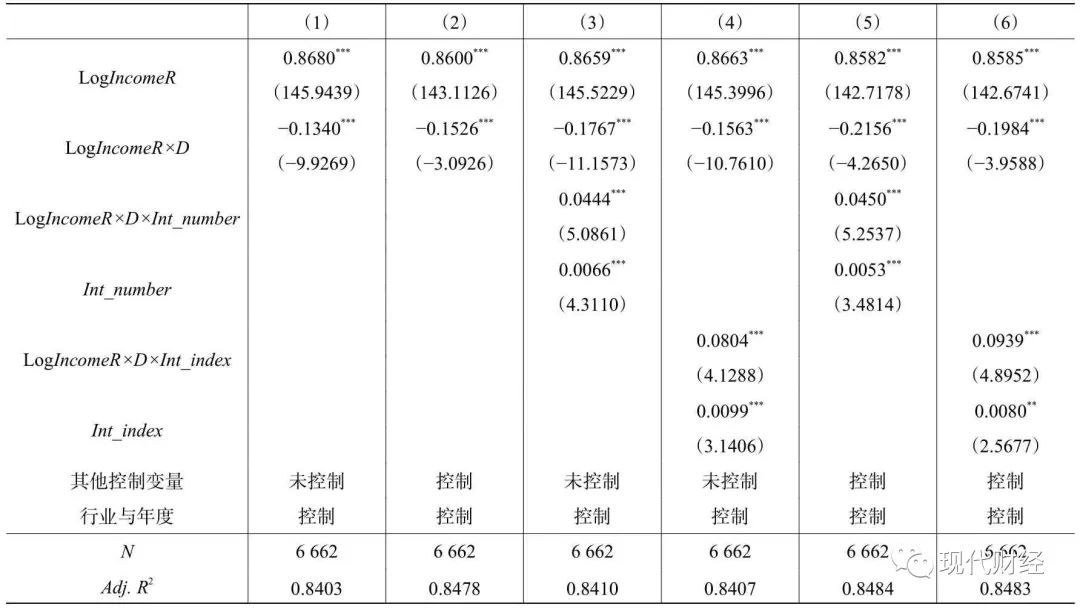

(一)“互联网+”对成本粘性的影响分析

表3 报告了“互联网+”实施程度与企业成本粘性的回归结果。各列回归的拟合优度较高,说明模型设定较好。列(1)结果显示,LogIncomeR 的回归系数为0.8680,LogIncomeR×D 的回归系数为-0.1340,都在1%的水平上显著。这说明营业收入每增加1%,营业成本增加0.87%,而营业收入每减少1%,营业成本却只减少0.74%,即上市公司成本存在一定的粘性。列(2)加入了经济因素变量和控制变量,LogIncomeR×D 的回归系数为-0.1526,在1%的水平上显著。这说明考虑经济因素及其他控制变量后,我国上市公司成本依然存在一定的粘性。列(3)至列(6)结果显示,“互联网+”实施程度(Int_number 或Int_index)与成本粘性(LogIncomeR×D)的交乘项系数都在1%的水平上显著为正,表明传统企业实施“互联网+”抑制了成本粘性。假设1a 得到了验证。

表3 “互联网+”实施程度与企业成本粘性

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,括号内为t 值。表中未报告控制变量回归结果。下表同。

(二)影响渠道分析

上文理论分析指出,企业实施“互联网+”有助于降低调整成本,抑制管理层乐观预期,缓解委托代理问题,从而抑制成本粘性。本文将主要检验降低调整成本、抑制管理层乐观预期和降低代理成本这三个渠道。借鉴Chen 等(2012)的研究思路,本文采用分组回归的方法进行检验。如果“互联网+”对成本粘性的抑制效应在调整成本较高、管理层乐观预期较强和代理成本较高的样本中比较明显,则说明降低调整成本、抑制管理层乐观预期和降低代理成本的渠道成立。

Williamson(1988)指出,专用性较强的资产用途较少,变现时价值损失较大,调整成本较高。因此,本文根据资产专用性(ASI)的中位数将样本分成两组。①借鉴王竹泉等(2017)的研究,本文用固定资产净值、在建工程、无形资产与长期待摊费用之和占总资产的比例来衡量资产专用性。理论上讲,当不确定程度较高时,管理层难以对未来的经营状况做出准确判断,比较容易出现乐观预期。鉴于此,本文根据企业所处环境不确定程度(Uncertainty)的中位数将样本分成两组。①借鉴申慧慧等(2012)的研究,本文用非正常销售收入的标准差来衡量环境不确定程度。代理成本反映的是股东和经理人的委托代理问题,经理人权力越大,代理问题越严重。鉴于此,本文基于管理层权力(Power)的中位数将样本分成两组。②借鉴赵璨等(2015)的研究,本文选择董事会规模(Bsize)、CEO 任期(Tenure)和股权是否分散(Disp)三个指标来共同衡量管理层权力。如果企业的董事会规模高于样本中位数,则Bsize 取值为1,否则为0。CEO 任职期限越长,管理层权力越大。如果企业CEO 任职期限超过样本中位数,则Tenure 取值为1,否则为0。如果第一大股东持股比例除以第二至第十大股东持股比例之和小于1,则Disp 取值为1,否则为0。管理层权力(Power)等于上述三个指标之和,数值越大,管理层权力越大,代理成本越高。影响渠道检验结果见表4。

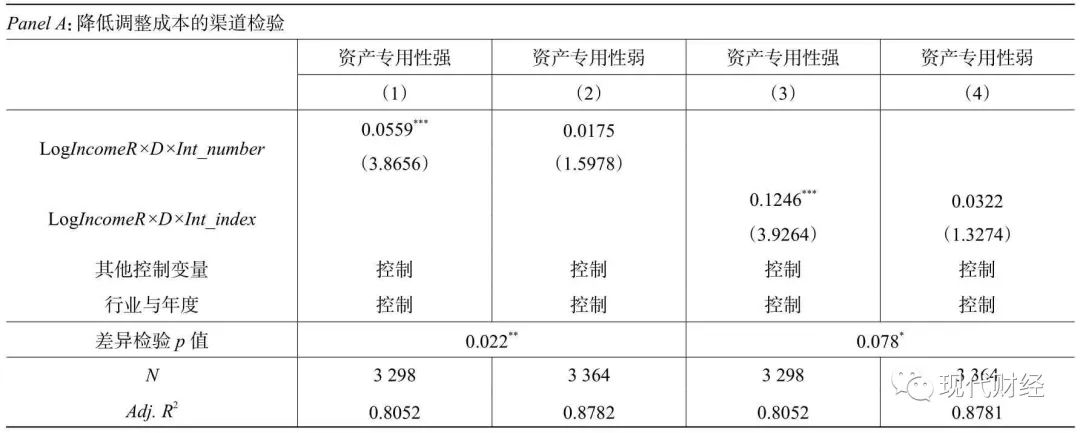

Panel A 结果显示,在资产专用性较强的样本中,LogIncomeR×D×Int_number 和LogIncomeR×D×Int_index 的回归系数分别为0.0559 和0.1246,都在1%的水平上显著;而在资产专用性较弱的样本中,LogIncomeR×D×Int_number 和LogIncomeR×D×Int_index 的回归系数分别为0.0175 和0.0322,都不显著。此外,Fisher’s Permutation 检验结果显示,三项交乘项系数的组间差异检验p 值分别为0.022 和0.078。这表明“互联网+”对成本粘性的抑制效应在调整成本高的样本中更加明显。因此,“互联网+”可以通过降低调整成本来抑制企业成本粘性。

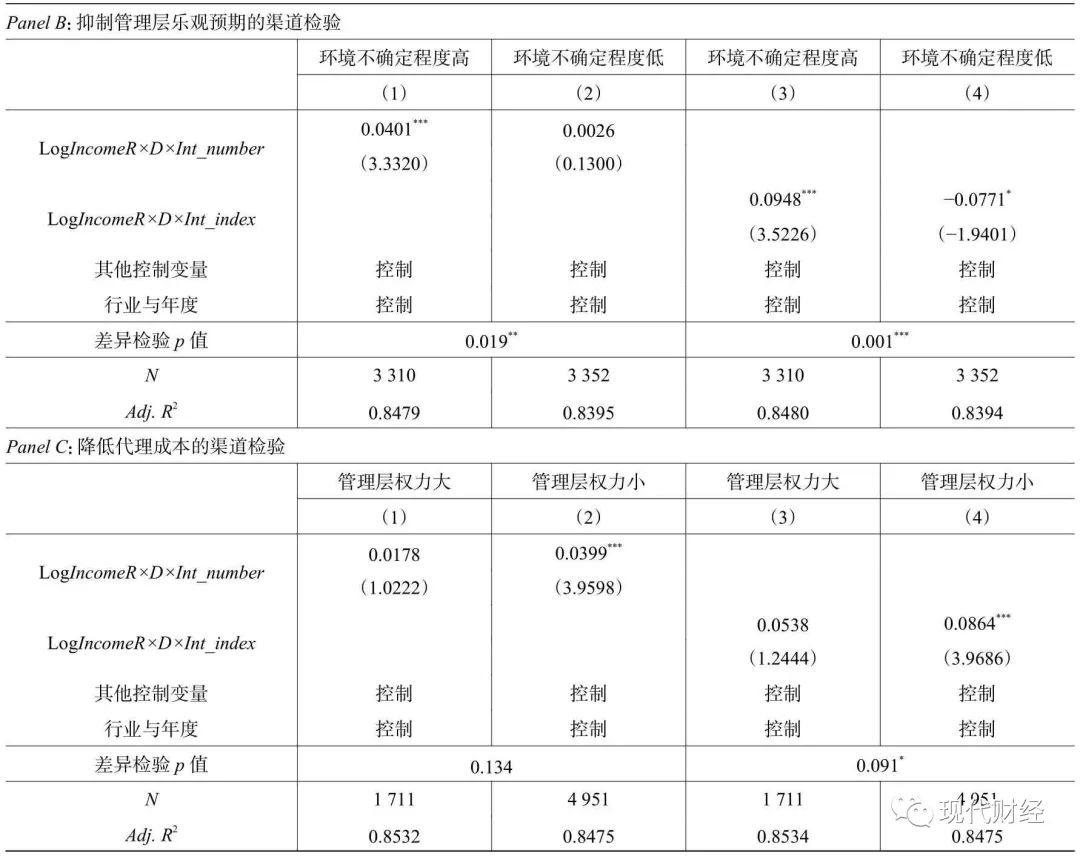

Panel B 结果显示,在环境不确定程度较高的样本中,三项交乘项的回归系数分别为0.0401和0.0948,都在1%的水平上显著;而在环境不确定程度较低的样本中,三项交乘项的回归系数分别为0.0026(不显著)和-0.0771(在10% 的水平上显著)。此外,系数差异检验p 值分别为0.019 和0.001。这表明“互联网+”对成本粘性的抑制效应在环境不确定程度高的样本中更加显著。因此,“互联网+”抑制管理层乐观预期的影响渠道成立。

Panel C 结果显示,在管理层权力较大的样本中,三项交乘项的回归系数分别为0.0178 和0.0538,都不显著;而在管理层权力较小的样本中,三项交乘项的回归系数分别为0.0399 和0.0864,都在1%的水平上显著。此外,系数差异检验p 值分别为0.134 和0.091。这在一定程度上表明,“互联网+”对成本粘性的抑制效应在代理成本低的样本中更加显著。因此,“互联网+”通过降低代理成本来抑制成本粘性的渠道不成立。

在环境不确定程度较低的样本中,LogIncomeR×D×Int_index 的回归系数为-0.0771,在10%的水平上显著。这在一定程度上表明,当环境不确定程度较低时,企业实施“互联网+”反而加剧了成本粘性。这意味着“互联网+”对成本粘性的加剧效应是存在的,下文将做进一步讨论。

表4 影响渠道检验

续表4 影响渠道检验

五、进一步讨论与稳健性检验

(一)进一步讨论

1.“互联网+”对成本粘性加剧效应的再检验

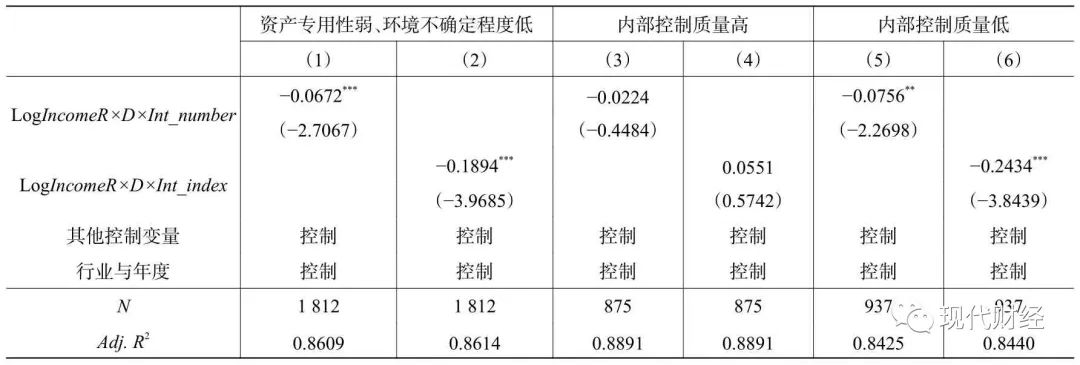

为了进一步检验“互联网+”对成本粘性的加剧效应,本文选择调整成本较低且管理层乐观预期较弱的样本进行了回归分析,①在这些样本中,“互联网+”难以降低调整成本和抑制管理层乐观预期,因而可以比较干净地从代理成本的角度研究“互联网+”与成本粘性的关系。结果见表5。列(1)和列(2)结果显示,三项交乘项的回归系数分别为-0.0672 和-0.1894,都在1%的水平上显著。这说明当企业调整成本较低且管理层预期较准确时,“互联网+”对成本粘性的加剧效应是存在的。这是因为在“互联网+”实施初期,企业的内部控制和风险管理等相关制度建设可能没能跟上“互联网+”带来的巨大变革,企业制度存在缺陷,管理层出现机会主义行为的可能性较大,从而表现出“互联网+”加剧成本粘性的现象。

本文进一步检验了其中的影响渠道。本文用迪博提供的内部控制指数来衡量企业制度存在缺陷的可能性,根据内部控制质量的中位数将样本分成两组。表5 中列(3)至列(6)结果显示,在内部控制质量较高的样本中,“互联网+”对成本粘性的加剧效应不再显著。这说明“互联网+”对成本粘性的加剧效应是存在的,且这种效应与企业制度(如内部控制)存在缺陷密切相关。

表5 “互联网+”对成本粘性的加剧效应再检验

2.“互联网+”实施效果的持续性检验

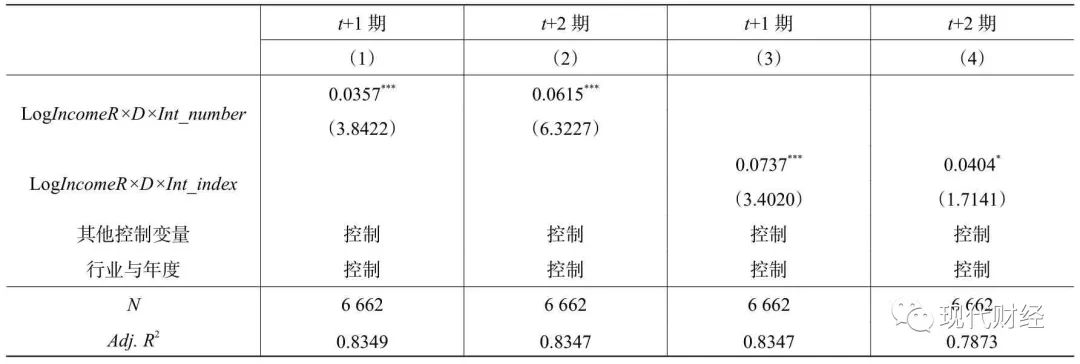

为了检验“互联网+”的实施效果是否具有一定的持续性,本文将模型(1)中除Int_number 和Int_index 以外的其他变量分别采用t+1 期和t+2 期的数据进行回归,结果见表6。从中可以看到,三项交乘项的系数都显著为正,表明“互联网+”对成本粘性的抑制效应具有一定的持续性。

表6 “互联网+”实施效果的持续性检验

3.基于成本要素的进一步分析

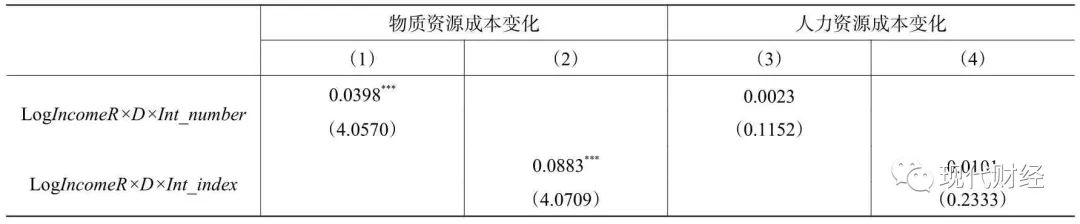

本文将企业总成本分为物质资源成本(NRLCost)和人力资源成本(RLCost)。参考陆正飞等(2012)的研究,本文用支付给职工以及为职工支付的现金扣除高管薪酬来衡量普通员工的人力资源成本,用营业成本扣除人力资源成本来衡量物质资源成本。借鉴刘媛媛和刘斌(2014)的研究,本文主要考察用工数量变化所引起的人力资源成本的变化。表7 列示了不同成本要素下“互联网+”实施程度与成本粘性的回归结果。与人力资源成本粘性相比,“互联网+”对物资资源成本粘性的抑制效应更加明显。

表7 成本要素、“互联网+”与成本粘性

续表7 成本要素、“互联网+”与成本粘性

(二)稳健性检验

1.引入工具变量

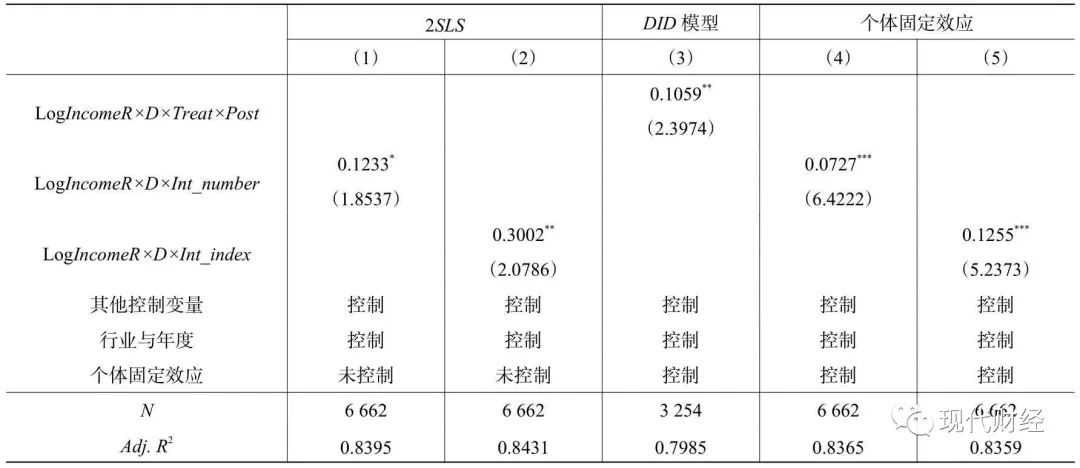

本文基于年报构建的“互联网+”度量指标可能受企业信息披露的影响,即“互联网+”实施程度并不是一个外生变量。本文采用工具变量法来缓解这一内生性问题。我们选择企业所在地区互联网上网人数的增长率(Intgrowth)和城市互联网发展水平(Cityint)作为“互联网+”实施程度的工具变量。①所在地区互联网上网人数的增长率(Intgrowth)=(所在地区当年互联网上网人数-上年互联网上网人数)/所在地区上年互联网上网人数,数据来源于CSMAR 数据库中的通信行业数据库。本文参考杨德明和刘泳文(2018)的研究来衡量城市互联网发展水平(Cityint),将《中国新一线城市互联网生态指数报告》中综合排名前十的城市定义为1,其他定义为0。过度识别检验和弱工具变量检验表明本文选取的工具变量合理有效。表8 中列(1)和列(2)列示了2SLS回归结果,三项交乘项的系数依然显著为正。考虑内生性问题后,上文结论并未发生实质性改变。

表8 稳健性检验

注:DID 模型回归仅包括“互联网+”从无到有的样本和一直没有的样本,所以样本数小于6 662。

2.“互联网+”从无到有的DID 检验

考虑到某些不可观测的变量会影响成本粘性,而这些不可观测的公司特征可能又直接影响“互联网+”的实施,“互联网+”对成本粘性的抑制效应可能并不是一个因果关系,存在遗漏变量所导致的内生性问题。鉴于此,本文以“互联网+”从无到有的变化作为外生冲击,比较“互联网+”实施前后公司成本的变化。首先,根据企业是否实施“互联网+”来确定实验组和控制组。如果企业上年没有实施而当年实施了“互联网+”,则定义为实验组(Treat=1);如果企业上年和当年都没实施“互联网+”,则定义为控制组(Treat=0)。然后,定义企业实施“互联网+”是否“从无到有”(Post)。如果企业某年实施了“互联网+”,则定义Post 为1,否则为0。最后,构建DID 模型。DID回归结果见表8 中列(3),α3为0.1059,在5%的水平上显著。在控制了遗漏变量所导致的内生性问题后,上文结论依然稳健。

3.控制个体固定效应

考虑到一些不随时间变化且难以量化的个体效应可能产生的影响,本文控制个体固定效应重新进行了分析。回归结果见表8 中列(4)和列(5),研究结论依然没有发生实质性变化。

六、结论与启示

本文以2013-2016 年沪深A 股上市公司中的传统企业作为研究样本,研究了实施“互联网+”对企业成本粘性的影响。总体而言,“互联网+”对企业成本粘性具有抑制效应。这种抑制效应在资产专用性强、环境不确定程度高和管理层权力小的样本中更加显著。这表明传统企业实施“互联网+”降低了调整成本,减弱了管理层乐观预期,从而抑制了成本粘性。但“互联网+”通过降低代理成本来抑制成本粘性的渠道不成立。进一步研究发现,“互联网+”对成本粘性的抑制效应具有一定的持续性,且对物资资源成本粘性的抑制效应要大于人力资源成本粘性。此外,在资产专用性较弱且环境不确定程度较低的样本中,“互联网+”加剧了成本粘性,且这种效应仅存在于内部控制质量较低的样本。这意味着“互联网+”对成本粘性的加剧效应是存在的,但随着企业内部制度与治理机制的逐渐完善,“互联网+”对成本粘性的抑制效应趋于稳定。

本文的研究启示主要体现在:第一,作为一个平台、一种思维和一种技术,“互联网+”有助于优化企业的成本管理,降低成本粘性。企业可以根据具体需求,结合自身主业特征,将“互联网+”融入生产、经营和管理等各个环节中,以降低成本和提升效率。第二,“互联网+”是降低企业成本粘性的有效手段,但是在实施初期存在诸多风险与挑战。“互联网+”通常会带来商业模式和组织结构的巨大变革。在这种变革下,企业的风险管理、内部控制等相关制度建设可能会落后于自身发展,诱发管理层的机会主义行为,从而减弱“互联网+”抑制成本粘性的作用。因此,企业在推进“互联网+”行动计划时,需要不断发展并完善自身的风险管理、内部控制等相关制度,使其适应于新的商业模式与组织结构,否则“互联网+”将流于形式,弱化其积极效应。第三,“互联网+”可以作为推进供给侧结构性改革的重要手段。本文研究表明,企业实施“互联网+”可以有效降低成本粘性。因此,政府可以通过推广与实施“互联网+”国家战略,促进供给侧结构性改革目标的实现。

参考文献:

[1]曹伟,姚振晔,赵璨.供应链关系变动与企业创新绩效——基于中国上市公司的经验证据[J].会计与经济研究,2019,(6):31-54.

[2]程立茹.互联网经济下企业价值网络创新研究[J].中国工业经济,2013,(9):82-94.

[3]郭家堂,骆品亮.互联网对中国全要素生产率有促进作用吗?[J].管理世界,2016,(10):34-49.

[4]李海舰,田跃新,李文杰.互联网思维与传统企业再造[J].中国工业经济,2014,(10):135-146.

[5]梁上坤.机构投资者持股会影响公司费用粘性吗?[J].管理世界,2018,(12):133-148.

[6]刘媛媛,刘斌.劳动保护、成本粘性与企业应对[J].经济研究,2014,(5):63-76.

[7]陆正飞,王雄元,张鹏.国有企业支付了更高的职工工资吗?[J].经济研究,2012,(3):28-39.

[8]罗珉,李亮宇.互联网时代的商业模式创新:价值创造视角[J].中国工业经济,2015,(1):95-107.

[9]马化腾,张晓峰,杜军.“互联网+”国家战略行动路线图[M].北京:中信出版社,2015.

[10]南晓莉,张敏.政府补助是否强化了战略性新兴产业的成本粘性?[J].财经研究,2018,(8):114-127.

[11]全怡,陶聪.女性高管与企业费用粘性——基于管理层自利的视角[J].会计与经济研究,2018,(5):40-58.

[12]施炳展.互联网与国际贸易——基于双边双向网址链接数据的经验分析[J].经济研究,2016,(5):172-187.

[13]宋云玲,吕佳宁,王菊仙.CEO 的动态过度乐观影响费用粘性吗?[J].会计与经济研究,2019,(2):5-21.

[14]万兴,杨晶.互联网平台选择、纵向一体化与企业绩效[J].中国工业经济,2017,(7):156-174.

[15]王竹泉,段丙蕾,王苑琢,等.资本错配、资产专用性与公司价值——基于营业活动重新分类的视角[J].中国工业经济,2017,(3):120-138.

[16]吴义爽,盛亚,蔡宁.基于互联网+的大规模智能定制研究——青岛红领服饰与佛山维尚家具案例[J].中国工业经济,2016,(4):127-143.

[17]杨德明,毕建琴.“互联网+”、企业家对外投资与公司估值[J].中国工业经济,2019,(6):136-153.

[18]杨德明,刘泳文.“互联网+”为什么加出了业绩[J].中国工业经济,2018,(5):80-98.

[19]赵璨,杨德明,曹伟.行政权、控制权与国有企业高管腐败[J].财经研究,2015,(5):78-89.

[20]赵振.“互联网+”跨界经营:创造性破坏视角[J].中国工业经济,2015,(10):146-160.

[21]Anderson M C,Banker R D,Janakiraman S N.Are selling,general,and administrative costs“sticky”?[J].Journal of Accounting Research,2003,41(1):47-63.

[22]Ashbaugh-Skaife H,Collins D W,Kinney W R,et al.The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality[J].The Accounting Review,2008,83(1):217-250.

[23]Banker R,Chen T L.Labor market characteristics and cross-country differences in cost stickiness[R].AAA Working Paper,2006.

[24]Banker R,Ciftci M,Mashruwala D.Managerial optimism and cost behavior[R].Working Paper,2010.

[25]Banker R D,Byzalov D.Asymmetric cost behavior[J].Journal of Management Accounting Research,2014,26(2):43-79.

[26]Belk R.Sharing[J].Journal of Consumer Research,2010,36(5):715-734.

[27]Bushman R M,Chen Q,Engel E,et al.Financial accounting information,organizational complexity and corporate governance systems[J].Journal of Accounting and Economics,2004,37:167-201.

[28]Chen C X,Lu H,Sougiannis T.The agency problem,corporate governance,and the asymmetrical behavior of selling,general,and administrative costs[J].Contemporary Accounting Research,2012,29(1):252-282.

[29]Demsetz H,Lehn K.The structure of corporate ownership:Causes and consequences[J].Journal of Political Economy,1985,93(6):1155-1177.

[30]Doyle J,Ge W L,McVay S.Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting[J].Journal of Accounting and Economics,2007,44(1-2):193-223.

[31]Lovelock C,Gummesson E.Whither services marketing?In search of a new paradigm and fresh perspectives[J].Journal of Service Research,2004,7(1):20-41.

[32]Noreen E,Soderstrom N.The accuracy of proportional cost models:Evidence from hospital service departments[J].Review of Accounting Studies,1997,2(1):89-114.

作者简介:赵 璨(1985-),女,山东济南人,中国海洋大学管理学院讲师,中国企业营运资金管理研究中心研究人员,硕士生导师;曹 伟(1984-)(通讯作者),男,山东淄博人,南京大学商学院助理研究员;姚振晔(1988-),男,山东烟台人,山东大学管理学院副研究员,硕士生导师;王竹泉(1965-),男,山东栖霞人,中国海洋大学管理学院教授,中国企业营运资金管理研究中心主任,博士生导师。

【免责声明】《现代财经》微信公众平台所转载的专题文章,仅作佳作推介和学术研究之用,未有任何商业目的;对文中陈述、观点判断保持中立,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任;文章版权属于原作者,如果分享内容有侵权或非授权发布之嫌,请联系我们,我们会及时审核处理。

四、健康生活

【健康小贴士】 一次性口罩不可多次使用,尤其不建议采用酒精、蒸煮等方式对口罩消毒,因为口罩上有静电层和保护层,化学或高温等处理方式会破坏其结构,使口罩失去保护作用。

《现代财经-早读分享》是由《现代财经》天津财经大学学报编辑部编辑出版(总第1527期)

编辑整理:蔡子团队

团队成员:江志勇、高阳、徐姗姗、姜倩雯 、李莉、郭蔷、许思宁、马洪梅、蔡跀、陈晨