今日财经期刊佳作关注 老龄化、养老保险与中国城镇居民储蓄率

三、今日财经期刊佳作关注

老龄化、养老保险与中国城镇居民储蓄率

作者: 杨志媛盖骁敏 来源:《经济经纬》2020年04期

导读

摘要:使用1995—2016年省级城镇面板数据,对中国城镇居民储蓄率与人口老龄化和养老保险制度的关系进行实证研究。实证结果表明:养老金依赖程度高的区域,老龄化加剧降低储蓄率;依赖程度低的区域,养老金占工资比例上升对储蓄率的降低作用更显著,养老保险缴费率降低会减少储蓄率;在职人员参保率上升,在养老金依赖程度低的区域降低了储蓄率,在养老金依赖程度高的区域提高了储蓄率。因此,在养老金依赖程度高的区域积极开发老年市场,在依赖程度低的区域继续增加参保人数,提高养老金并减少养老保险缴费,有利于降低居民储蓄率。 关键词:人口老龄化; 养老保险; 城镇居民储蓄率; 引用格式:杨志媛,盖骁敏.老龄化、养老保险与中国城镇居民储蓄率[J].经济经纬,2020,37(04):150-158.

根据世界银行国民经济核算数据,储蓄占GDP比重的世界平均水平在25%左右,高收入国家普遍低于该比例,中等收入国家基本维持在35%以下。中国的储蓄率自20世纪80年代以来始终维持在35%以上,现攀升至45%的水平,部分年份甚至超过了50%。居民储蓄对储蓄率影响最大,根据资金流量表住户部门数据,居民储蓄率在30%~40%之间且仍然存在显著上升趋势,这将阻碍新常态下中国的经济转型与消费结构升级。生命周期理论认为,人口年龄结构对居民储蓄率有重要影响。中国自2000年正式步入了老龄化社会,2016年全国65岁及以上人口已经超过了1.5亿并继续快速增长,老龄化并加之庞大的人口基数使中国面临严峻的养老保障等社会问题。本文在人口老龄化与养老保险制度尚未完善的背景下审视居民储蓄行为,并将老年居民对养老金的依赖程度纳入分析。

一、文献综述

人口年龄结构和经济增长对国民储蓄率的影响可以使用生命周期假说在宏观层面给予恰当的解释:个体在成年期抚养子女并提前为退休阶段储蓄,退休后失去劳动收入变为负储蓄者;人口增长以及人均收入增加使得社会中正储蓄额大于负储蓄额,储蓄率随之升高。值得注意的是,人口增长对储蓄率的拉动作用是基于当各年龄段人口平衡增长时,人口年龄结构与人口增长率之间存在恒定关系;当条件不满足时,人口年龄结构的作用便开始凸显。Modigliani等(2004)验证了改革开放以来少儿人口相对工作人口的大幅下降以及经济的快速增长是中国居民储蓄率上升的重要原因,然而由于文章研究时段为1953—2000年,该结果没有反映出人口老龄化对中国居民储蓄行为的影响。

由于模型设定、数据构成或估计方法的不同,人口老龄化对居民储蓄的影响存在争议。部分研究结果显示,中国人口老龄化对居民储蓄率的影响与生命周期理论预期不符。盖骁敏等(2014)、刘铠豪等(2015)的研究认为老年抚养比的增加将提高储蓄率。范叙春等(2012)认为时间效应的加入直接影响到少儿抚养比和老年抚养比对储蓄率的影响方向,老年抚养比对国民储蓄率为负向影响。

中国在未富先老的基本国情下还存在养老保险制度不完善的情况,因此关于人口老龄化对储蓄率影响的讨论往往与养老保险制度联系在一起。老龄化与养老保险制度对中国居民储蓄率的影响在研究中尚未达成一致结论。在中国进入老龄化社会之初,袁志刚等(2000)就构建了加入养老保险制度的叠代模型,并通过数值模拟发现由计划生育政策导致的老龄化会促使居民增加储蓄以提高劳动生产率。何立新等(2008)认为生命周期假说很大程度上解释了中国城镇家庭的储蓄行为,20世纪90年代以来的养老保险改革使企业职工养老金财富减少,中老年家庭储蓄率上升。白重恩等(2012)的研究结果显示,养老保险覆盖率增加有助于降低居民储蓄,但养老保险缴费占工资比例上升会促进居民储蓄。杨继军等(2013)认为老年人作为非生产性人口对储蓄具有抑制作用,养老保险覆盖面扩大和养老保险缴费水平的提高均促进居民储蓄。蒋彧等(2018)的分析显示,人口老龄化会削弱养老保险制度对居民消费水平的促进作用。

有学者尝试区分老龄化或养老保险制度对居民储蓄率不同方向的作用机制。Feldstein(1974)认为社会保障制度对储蓄存在资产替代效应和引致退休效应;前者降低储蓄,后者提高储蓄。Curtis等(2015)将人口年龄结构对储蓄率的作用渠道划分为子女抚养效应、结构效应和养老保障效应。汪伟等(2015)认为人口老龄化对储蓄率同时存在负担效应和寿命效应。李超等(2018)认为老龄化对储蓄率存在负的生命周期消费效应和正的预防效应。

此外,养老保险制度的城乡和区域差异也引起了学者的关注。胡翠等(2014)认为城乡养老保险制度的差异使得城镇家庭收入上升幅度较大,储蓄率随老年人口比重上升而上升,农村家庭储蓄率随老年人口比重上升而下降。赵青等(2018)认为基本养老保险与居民储蓄的关系依赖于地区经济发展程度。除城乡差异外,程杰等(2015)、李双全等(2019)和曲延春等(2019)认为当前还存在不可忽视的养老保险发展地区差异,养老金收入替代率和实际缴费负担在不同省份之间差异较大。

当前文献对于养老保险制度的区域差异关注较少。不同地区之间的发展水平不同,养老保险制度的覆盖程度与保障力度差异也较大,进而使得不同地区老年居民对于养老保险的依赖程度不同。本文考虑了这一现实情况,对人口老龄化、养老保险制度区域差异与中国城镇居民储蓄率之间的关系进行了分析。

二、理论分析与研究假设

本文以生命周期假说为依据,结合中国养老保险制度体系尚未完善以及多种养老方式并存等现状,进行理论分析。

生命周期假说的分析对象为社会保障体系较为完善的发达国家,个体可以预期到老年阶段稳定的养老金收入,进而可以对终生资源进行分配,Feldstein(1974)也指出预期可获取的养老金是大部分家庭最重要的财富形式。但是,中国传统的养老方式为家庭养老,并且当前的养老保险体系尚不完善,经济个体将养老金纳入终生资源进行预期并分配的假设与中国现实存在一定差距。余永定等(2000)认为中国居民的消费储蓄行为存在阶段性,不同阶段存在特定的储蓄目标。因此,本文假设经济个体在工作阶段有计划地分配财富到退休前各个年龄(包括对子女的抚养和对父母的赡养),退休阶段依据可获得的劳动收入、代际转移支付(子女或其他亲属的赡养)和社会转移支付(养老金等)等资源重新分配消费与储蓄,而退休阶段主要生活来源的不同将影响到该分配行为。在此基础上,根据退休阶段不同的养老方式(主要生活来源)将老年人口区分为三类①:

一是家庭养老,个体依靠来自子女或其他亲属的代际转移收入;

二是个人养老,个体依靠成年期的非养老保险类财富积蓄以及老年阶段的劳动收入;

三是社会养老,个体依靠社会养老保险。

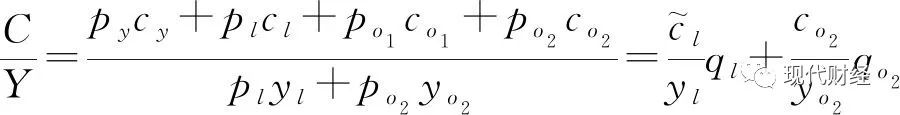

假设第一类老年人口在退休期只增加总量消费而不再获得新的收入流量,拥有养老保险的老年人可获得养老金收入。下文将第一类老年人口作为纯负担人口与工作人口和少儿人口视为一个家庭单位进行分析,将第二类和第三类老年人口合并作为拥有独立财富的老年人口进行分析。这样一来,居民总量消费C由少儿人口人均消费cy、工作人口人均消费cl、第一类老年人口人均消费co1和第二类、三类老年人口人均消费co2乘以各自人口数量py、pl、po1和po2获得;总量可支配收入Y由工作人口人均劳动收入yl和老年人口人均养老金收入(或劳动收入)yo2乘以各自人口数量pl和po2获得。总量消费率和储蓄率分别为:

(1)

(2)

其中,ql和qo2分别表示工作人口的劳动收入和老年人口养老金收入(或劳动收入)在总量收入中的占比,两者之和为1,γ为老年人口收入与工作人口劳动收入之比。ydep、odep1和odep2分别表示少儿人口、第一类老年人口和第二类、三类老年人口与工作人口的比值,也就是各类抚养负担。可以看出,储蓄率受人口年龄结构、老年人口收入与工作人口收入之比、工作人口在自身消费与子女抚养消费和父母赡养消费之间的分配关系以及老年人口对养老金(或劳动收入)的影响。具体分析如下:

抚养负担与消费模式的影响:假设各类收入水平不变,且工作人口在自身消费与子女抚养消费和父母赡养消费之间的分配关系固定,少儿抚养负担ydep的上升和依靠家庭养老的老年抚养负担odep1上升会提高公式(1)右边第一项的值,进而降低储蓄率。随着抚养负担的上升,工作人口会重新调整自身消费与子女抚养消费和父母赡养消费之间的比例关系。随着子女数量的下降,根据贝克尔的数量质量替代理论,家庭会将更多的收入用于子女的教育支出,这使得储蓄率下降。随着老龄化程度的加深以及预期寿命的延长,工作人口会减少当期消费而增加养老储蓄,使得储蓄率上升。因此,抚养负担对储蓄率的影响方向难以确定。

养老保险制度及养老模式的影响:养老保险制度主要通过参保率、缴费和养老金收入来影响工作人口与老年人口的消费储蓄行为。

第一,养老保险缴费与参保率会从两个方向影响工作人口的储蓄率:一方面,拥有养老保险会减少工作人口针对老年阶段的预防性储蓄;另一方面,养老保险会使工作人口产生“认知效应”(Cagan,1965),即工作人口拥有养老保险后,为退休进行储蓄的动机将会加强,从而推迟消费、增加储蓄。

第二,养老保险参保率与养老金收入会影响老年人口的消费储蓄行为,通常认为参保率和养老金收入的提高有利于释放老年人口消费。

第三,工作人口与老年人口储蓄率的相对大小与占比会影响居民总体储蓄率。养老保险制度越完善,居民养老方式越倾向于社会养老,家庭养老功能越弱。家庭养老功能的弱化与老龄化程度的加剧会提高拥有独立财富的老年人口对储蓄率的贡献。

一般情况下,ql>qo2,即工作人口的劳动收入占比更大,但是随着老龄化的加剧和养老保险覆盖面的扩大(使odep2升高)以及养老金替代率的提高(使yo2与yl之比γ升高),ql的比重将不断下降, qo2的比重将不断上升。也就是说,领取养老金收入的老年人口如何使用该笔收入对总量储蓄率的影响将越来越大,该部分老年人口是正储蓄者还是负储蓄者及其储蓄率的高低问题显得更加重要。当老年人口的储蓄率更高时②,老龄化程度的加剧可能会进一步提高储蓄率;反之,老龄化会降低储蓄率。因此,养老保险制度对储蓄率的影响方向也不确定,并且会影响抚养负担与储蓄率的关系。

此外,根据生命周期理论,当人均收入增长率为正时,年轻家庭工作时间更长,可以得到更高的收入与更多的正储蓄。退休家庭进行负储蓄(消费大于收入),相对更加贫穷,负储蓄相对更小,人均收入增长速度越快,正负储蓄的差距越大,总储蓄率越高。如果退休家庭仍然进行正储蓄,人均收入增长速度越快,总储蓄率越高。

三、计量模型与数据描述

本文以居民储蓄率为研究对象,使用《中国统计年鉴》内中国城镇住户调查省级面板数据进行实证分析,基本回归模型如下:

SRit=α+β0SRi,t-1+β1git+β2g_ fluit+β3cdepit+β4odepit+Xitγ+Zitλ+ui+εit

(3)

其中,下标i表示第i个省份,t表示时间。SRit为储蓄率,是可支配收入与消费性支出的差额占可支配收入的比例;城镇住户的消费支出主要是为了满足家庭日常生活所需,可根据消费用途分为八个类别。居民的储蓄行为易受习惯因素影响,因此解释变量中加入了滞后一期的储蓄率SRi,t-1。git由当期实际人均可支配收入增长率与向前14年的数据进行简单平均得到③。实际人均可支配收入以1978年价格作为基期调整所得。g_ fluit为收入增长率波动,为当期收入增长率对上一期长期收入增长率的偏离。cdepit和odepit分别表示少儿抚养比和老年抚养比。Xit表示养老保险制度相关变量,包括养老保险参保率、养老保险缴费占工资比例和养老金收入占工资比例。Zit表示可能影响到储蓄率的其他控制变量,包括通货膨胀率infit、城镇化率urit和性别比sexrit。ui表示各个省份不可观测的个体固定效应,εit表示扰动项。

具体来说,养老保险参保率可进一步分解为在职人员参保率和离退人员参保率。前者为在职人员参保人数与劳动年龄人口数之比,后者用离退人员参保人数与65岁及以上人口数之比近似替代,分别用empit和repit表示。养老保险缴费率(contrilit)为人均养老保险缴费与城镇单位在岗职工平均工资之比。养老金收入占工资比例(pensrit)为人均养老金收入与城镇单位在岗职工平均工资之比。人均养老保险缴费由养老保险基金收入除以在职职工参加养老保险人数近似替代,人均养老金收入由养老保险基金支出除以离退人员参加养老保险人数近似替代。鉴于数据的可获取性,本文的养老保险仅指城镇职工基本养老保险。

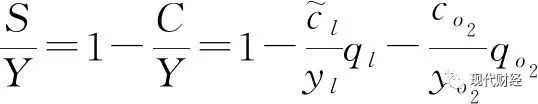

以上各指标计算所使用的数据来自各年的《中国统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》以及国家统计局网站公布数据。最早获取的可分城乡抚养负担数据始于1994年。自2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,与之前分城镇和农村住户调查的调查范围、方法和指标口径都有所不同。城镇职工基本养老保险制度相关数据的可获取时间区间为1995—2016年。综上,面板数据的最终时间区间为1995—2016年。由于数据缺失,本文剔除了重庆和西藏两个省域的数据,因此本文所选用的样本数据有29个省(区、市),时间跨度为22年。变量描述性统计如表1所示。

表1 变量描述性统计

注:数据根据《中国统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》以及国家统计局网站公布数据计算所得。我国退休年龄的一般情形为男性60岁、女性50岁、女干部55岁,计算离退人员参保率时,无法获取城镇60岁及以上人口数据,使用城镇65岁及以上人口近似替代;使用两类口径计算的全国城镇离退人员参保率趋势基本一致,因此认为该近似替代相对合理。由于退休年龄小于等于60岁且提前退休现象普遍,离退人员参保人数与65岁及以上人口的比重会出现大于1的情形

四、实证结果与分析

(一)全样本实证分析

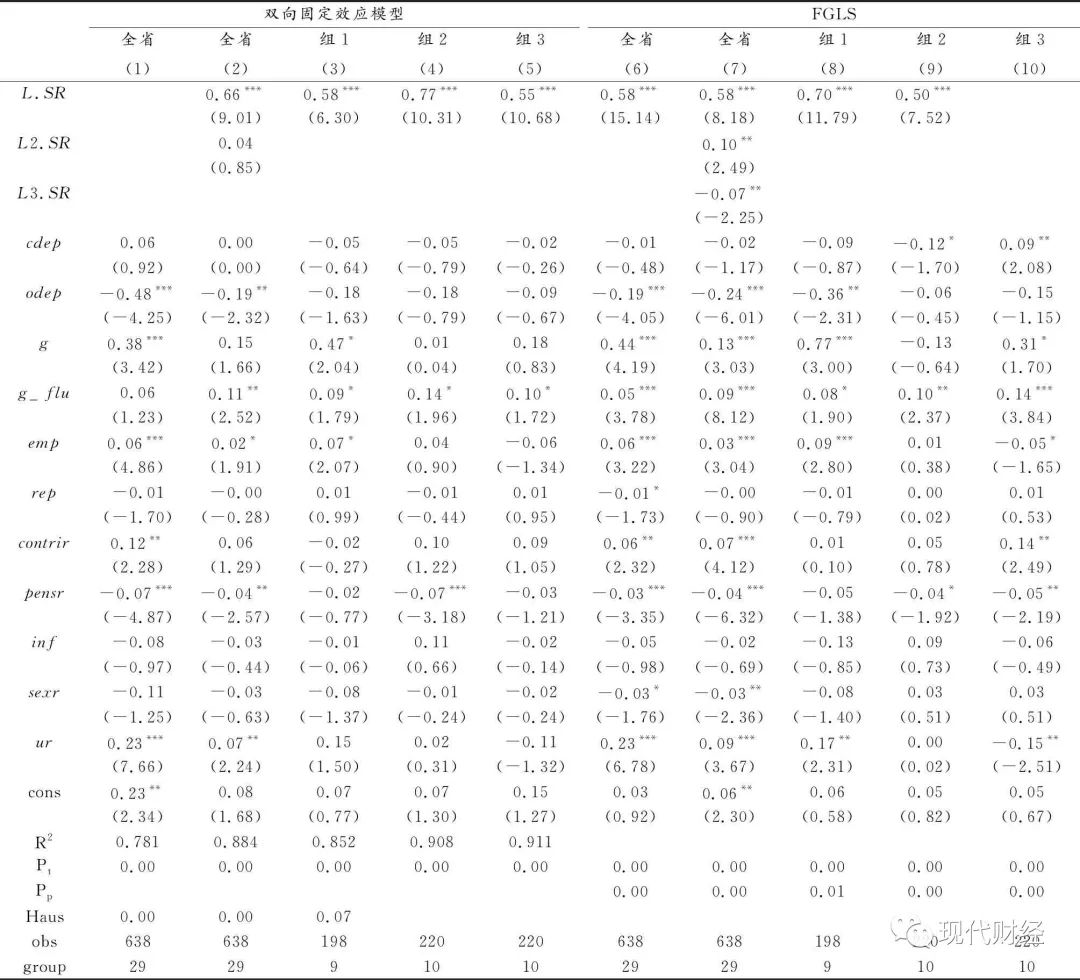

使用双向固定效应模型和可行广义最小二乘法(FGLS)对样本数据进行基准回归分析。两者都考虑了个体固定效应与时间固定效应,不同的是前者使用对扰动项的组间异方差、组内自相关和组间同期相关均稳健的标准误,而后者使用对这三个因素进行了处理的标准误。对各省(区、市)的变量进行面板单位根检验(LLC检验与IPS检验),各变量均为平稳过程。考虑到居民的储蓄习惯,实证中对比了是否加入被解释变量滞后项的回归结果。全样本的基准回归结果如表2的第1和第2列(双向固定效应模型)及第6和第7列(FGLS)。

依据表2,可进行如下具体分析:

一是人口年龄结构变量方面:老年抚养比与储蓄率显著负相关,少儿抚养比系数的稳定性与显著性较差,这说明20世纪90年代中后期以来,老龄化程度的加剧降低了城镇居民储蓄率,这可能与老年人本身储蓄率较低有关。而少儿抚养比的下降对中国城镇居民储蓄行为影响不显著,这可能是由于城镇已经度过人口出生率显著下降阶段,子女数量趋于稳定所致。

二是养老保险制度变量方面:在职人员参保率越高,储蓄率越高,这说明在老龄化程度加剧的背景下,养老保险在中国城镇可能具有认知效应(Cagan,1965),即在职职工拥有养老保险后,会有意识地推迟消费、增加养老储蓄。离退人员参保率越高,储蓄率越低,但该影响较小且显著性差。养老保险缴费率与居民储蓄率正相关,说明降低缴费率有利于释放消费、减少储蓄率。养老金占工资比例越高,居民储蓄率越低,这说明老年生活来源得到保障,有利于居民消费的释放,保障程度越高,释放力度越大。

三是收入增长率与储蓄习惯方面:长期收入增长率与收入增长率波动对储蓄率具有正向拉动作用,这与生命周期理论的基本观点相一致。滞后的储蓄率显著为正,说明中国城镇居民的储蓄行为受习惯因素影响较大。此外,各控制变量对储蓄率也有一定解释力,但与其他变量相比,解释力度较弱。

表2 基准回归结果

注:括号内为稳健标准误计算的t值(1—5列)和z值(6—10列);***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,结果均保留两位小数。cons、obs和group分别表示常数项、观测数以及面板单位个数,R2指的是组内R2;Pt指的是时间虚拟变量联合显著性检验p值;Pp指的是省份虚拟变量联合显著性检验p值;Haus指的是豪斯曼检验结果(使用随机效应估计量方差)

(二)按老年人口养老金依赖程度分组的子样本实证分析

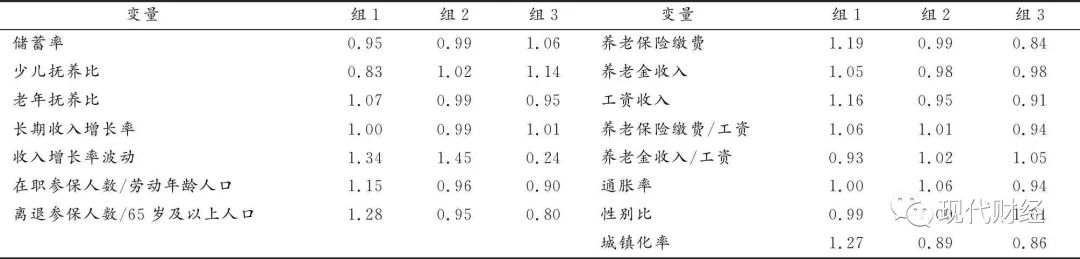

由于中国不同省份之间养老保险的完善程度差异较大,为进一步分析老龄化背景下养老制度对城镇居民储蓄行为的影响,本文对各个省份进行分组分析,分组依据为以养老金作为主要生活来源的老年人口比例。整体来看,城镇老年人的主要生活来源为养老金收入,其次为亲属供给。根据2007—2009年④以养老金为主要生活来源的60岁及以上城镇老年人口比例平均值高低,将各省份进行排序,进而分为3组:组1为排序前9的省份,该比例均在50%以上,对养老金依赖程度高;组2为后续10个省份,该比例为40%~50%之间,对养老金依赖程度中等;组3为排序最后的10个省份,该比例低于40%,对养老金依赖程度低。不同组别经济变量对比情况如表3所示。

表3 变量分组对比情况

注:本表将全国数据标准化为1,以观察各组之间的区别

据表3可以看出,变量在不同组别之间存在阶梯性差异:对养老金依赖程度越高的组别储蓄率越低,同时老龄化更严重,参保率和养老保险缴费占工资比例越高,养老金收入占工资比例越低,因此该分组情况在一定程度上也反映了参保率的差异情况,也就是养老保险覆盖面的差异。子样本的回归结果如表2的3~5列和8~10列所示,具体分析如下:

一是人口年龄结构变量方面:少儿抚养比系数的稳定性与显著性较差,与全样本回归结果类似。组1的老年抚养比系数显著为负,组2与组3的老年抚养比系数同样为负但不显著,且系数绝对值明显小于组1,这说明在老年居民对养老金依赖程度更高的地区,老年人口的负储蓄属性更加明显。依赖程度更高的地区养老保险参保率更高,养老保险制度更完善,因此可以认为养老保险制度整体有利于稳定居民预期,缓解预防性储蓄动机并释放消费。

二是养老保险制度变量方面:在职人员参保率系数在组1显著为正,在组2为正但不显著,在组3显著为负。离退人员参保率系数较小且显著性较差。养老保险缴费率的系数在组2和组3为正,在组1不显著。养老金占工资收入比例的系数在各组均为负,在组2和组3较为显著,在组1的显著性稍差。这说明养老金依赖程度的不同使得各变量对储蓄率存在异质性作用。

第一,在养老金依赖程度更高的地区,老年人口的负储蓄属性更加明显,老年抚养比上升对储蓄率的降低作用更大。

第二,在养老金依赖程度较低的区域,在职人员参保人数占劳动年龄人口比重的增加会稳定居民老年生活来源预期,从而显著减少居民储蓄;但在依赖程度较高的区域,继续提高该比重会带来认知效应,促使在职人员改变劳动年龄阶段的消费函数而增加储蓄。

第三,养老保险缴费与收入方面,在养老金依赖程度较低的区域,养老保险制度处于发展初期阶段,保障力度较小,养老金收入的提高使得老年居民生活来源增加,更有利于减少储蓄、释放居民消费,养老保险缴费负担的降低也会减少储蓄,这与白重恩等(2012)的发现一致。随着依赖程度的增加,养老保险缴费负担的约束作用和养老金收入的保障作用减弱,对储蓄率的影响不显著。

三是收入增长率和储蓄习惯方面:长期收入增长率与收入增长率波动对城镇居民的储蓄行为仍有较强的解释力,滞后储蓄率显著为正,说明各组城镇居民的储蓄习惯均非常稳定。同样地,各控制变量对储蓄率也有一定解释力,但与其他变量相比,解释力度较弱。

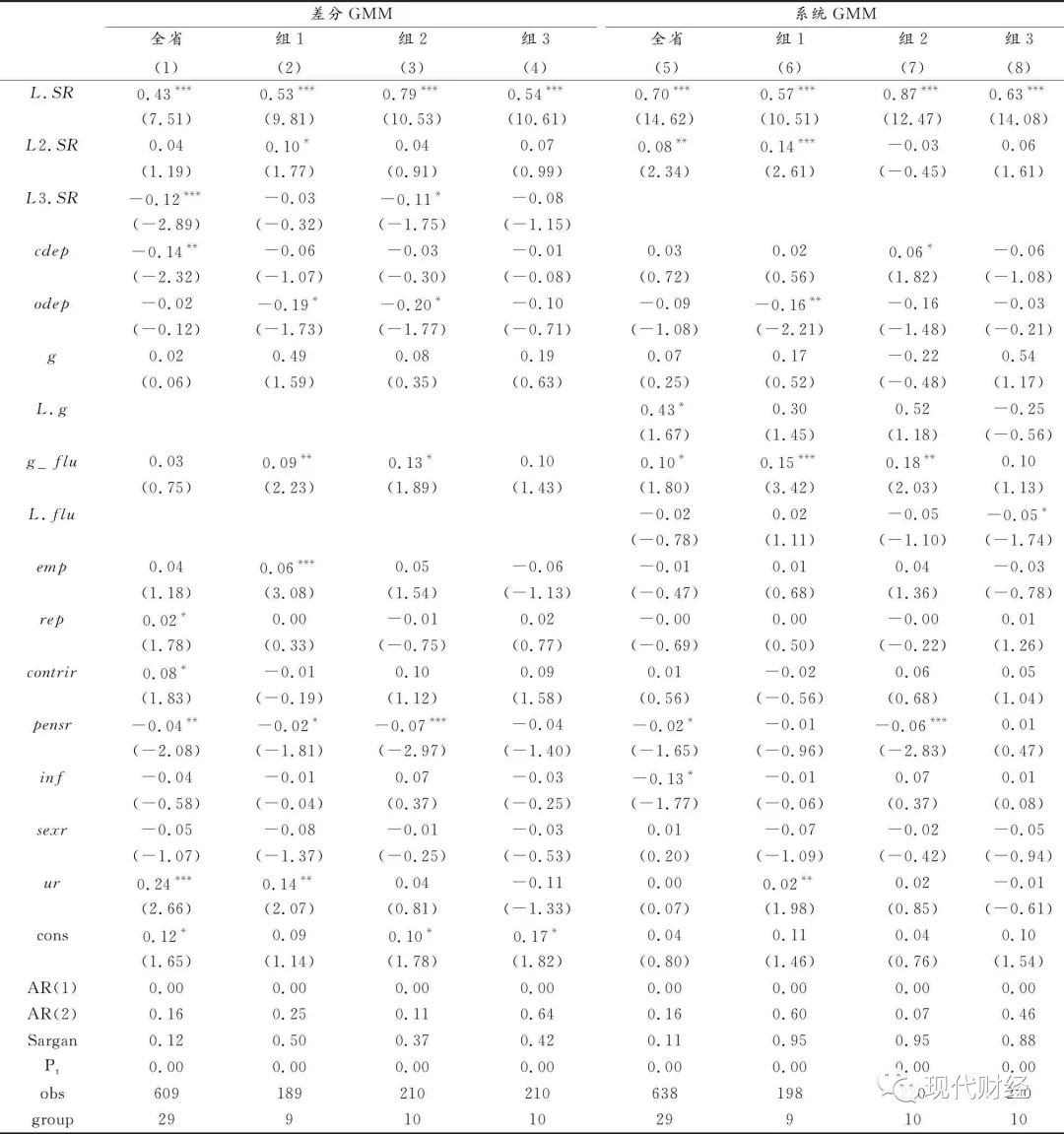

(三)稳健性检验

为保证回归结果的稳健性,避免动态面板偏差,进一步使用差分GMM和系统GMM方法进行估计,结果如表4所示,各变量回归系数的符号和显著性均比较稳健。此外,本文还尝试了以下稳健性检验:将人口抚养比替换为少儿人口与老年人口占总人口比重,为避免城乡住户调查统计口径调整带来的影响,将数据区间替换为1995—2012年。回归结果均没有发生显著改变,证明了回归结果的稳健性。

表4 GMM回归结果

注:括号内为稳健标准误计算的z值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,结果均保留两位小数。cons、obs和group分别表示常数项、观测数以及面板单位个数;Pt指的是时间虚拟变量联合显著性检验p值;AR(1)和AR(2)分别指的是GMM估计扰动项的差分是否存在一阶与二阶自相关的检验的p值;Sargan指的是GMM估计工具变量过度识别检验p值。差分GMM和系统GMM估计中,设定少儿抚养比和老年抚养比是外生变量,长期收入增长率和收入增长率波动为内生变量,其他变量为前定变量。回归均控制了时间固定效应与个体固定效应,限于表格长度,省略了其回归结果。差分GMM和系统GMM均最多使用被解释变量的5阶滞后值作为工具变量,解释变量均使用1个更高阶滞后作为工具变量

五、结论与政策建议

笔者在中国老龄化程度加剧这一现实基础上,结合养老保险制度发展现状,将生命周期假说的基本推论进行了扩展,使用省级城镇住户调查面板数据和双向固定效应模型、FGLS以及GMM模型,对人口老龄化、养老保险制度和城镇居民储蓄率之间的关系进行了回归分析,并创新性地考虑了老年居民养老金依赖程度不同带来的影响,发现该依赖程度的高低使得各变量对储蓄率存在异质性作用。

第一,20世纪90年代中后期以来,少儿抚养比对储蓄率的影响不明显,老年抚养比的提高降低了城镇居民储蓄率,在老年居民养老金依赖程度越高的地区,老年人的负储蓄属性越显著,降低作用越大。

第二,在养老金依赖程度较低的区域,提高在职人员参保率、增加养老金占工资比例和降低养老保险缴费率有利于减少居民储蓄;在依赖程度高的区域,继续提高在职人员参保率会带来认知效应而增加居民储蓄,养老保险缴费和养老金收入的影响变得不明显。从全省样本回归结果来看,养老金占工资比例提高和养老保险缴费率降低整体上会减少居民储蓄,但在职人员参保率提高会增加居民储蓄。这说明当前居民存在一定的认知效应,养老金的消费释放作用显著,而养老保险缴费对居民有约束消费作用。

第三,中国城镇居民储蓄行为受习惯因素影响显著,长期收入增长率的增加和收入增长率的正向波动会提高储蓄率。

综合来看,老龄化背景下的城镇职工基本养老保险在降低居民储蓄率方面发挥了一定的作用,但由于整体养老保险体系尚不够健全,地区间差异较大,居民仍然有较强的储蓄动机。因此,中国需要继续完善养老保险制度,减少地区间差异。

第一,在养老金依赖程度较低的区域继续提高在职人员参保率,提高养老金占工资比例并降低养老保险缴费率,将有利于稳定居民老年阶段生活来源,进而稳定居民预期,减少居民预防性储蓄,这对于释放该区域居民消费仍有巨大潜力。

第二,在养老金依赖程度高的区域积极开发老年市场有利于发挥老龄化加剧对储蓄率的降低作用。

第三,虽然本文仅使用了城镇居民样本进行分析,但分析结果对于农村地区以及全国城乡居民基本养老保险制度的完善也有一定的启示作用。中国需要尽快实现城乡居民社会养老保险的全覆盖,真正做到城乡居民老有所养,这将有利于减少居民老年生活阶段的不确定性从而降低储蓄、释放消费。

①尽管老年阶段的生活来源往往是几类收入的混合形式,但其通常以某一类收入为主,因此按主要收入来源对老年人进行了简单的分类。此外,三类老年人口均可获得财产性收入、社会补助和其他转移收入,鉴于这几类收入占比相对较小,本文的分析排除了这几类收入的影响。

②出于预防性储蓄动机或遗赠动机等,老年人口可能具有更高的储蓄率。

③借鉴了Modigliani等(2004)对长期收入增长率的计算方法。

④数据来自《中国统计年鉴》,仅可获取2007—2009年连续三年统计口径一致的数据。

参考文献:

白重恩,吴斌珍,金烨.2012.中国养老保险缴费对消费和储蓄的影响[J].中国社会科学(8):48-71.

程杰,高文书.2015.“十三五”时期养老保险制度与劳动力市场的适应性[J].改革(8):84-95.

范叙春,朱保华.2012.预期寿命增长、年龄结构改变与中国国民储蓄率[J].人口研究(4):18-28.

盖骁敏,耿君.2014.消费水平、消费选择与人口年龄结构触动[J].改革(12):127-134.

何立新,封进,佐藤宏.2008.养老保险改革对家庭储蓄率的影响:中国的经验证据[J].经济研究(10):117-130.

胡翠,许召元.2014.人口老龄化对储蓄率影响的实证研究:来自中国家庭的数据[J].经济学(季刊) (4):1345-1364.

蒋彧,全梦贞.2018.中国人口结构、养老保险与居民消费[J].经济经纬(1):131-137.

李超,罗润东.2018.老龄化、预防动机与家庭储蓄率:对中国第二次人口红利的实证研究[J].人口与经济(2):104-113.

李双全,张航空.2019.政府购买社会组织居家养老服务:典型模式、适用条件及潜在风险[J].江淮论坛(6):175-179.

刘铠豪,刘渝琳.2015.破解中国高储蓄率之谜:来自人口年龄结构变化的解释[J].人口与经济(3):43-56.

曲延春,阎晓涵.2019.晚年何以幸福:农村空巢老人养老困境及其治理[J].理论探讨(2):172-176.

汪伟,艾春荣.2015.人口老龄化与中国储蓄率的动态演化[J].管理世界(6):47-62.

杨继军,张二震.2013.人口年龄结构、养老保险制度转轨对居民储蓄率的影响[J].中国社会科学(8):47-66.

余永定,李军.2000.中国居民消费函数的理论与验证[J].中国社会科学(1):123-133.

袁志刚,宋铮.2000.人口年龄结构、养老保险制度与最优储蓄率[J].经济研究(11):24-32.

赵青,李珍.2018.基本养老保险与居民消费:基于CHARLS数据的多层次线性回归分析[J].财政研究(3):87-98.

CAGAN P.1965.The effect of pension plans on aggregate saving:Evidence from a sample survey [M].New York: National Bureau of Economic Research.

CURTIS C,LUGAUER S,MARK N C.2015.Demographic patterns and household saving in China[J].American Economic Journal: Macroeconomics,7(2):58-94.

FELDSTEIN M.1974.Social security,induced retirement,and aggregate capital accumulation[J].Journal of Political Economy,82(5):905-926.

MODIGLIANI F,CAO S.2004.The Chinese saving puzzle and the life-cycle hypothesis[J].Journal of Economic Literature,42(3):145-170.

作者简介:杨志媛(1991— ),女,山东滨州人,博士研究生,主要从事人口经济学和消费经济学研究;盖骁敏(1973— ),女,山东烟台人,教授,博士生导师,主要从事发展经济学和产业组织理论研究。

【免责声明】《现代财经》微信公众平台所转载的专题文章,仅作佳作推介和学术研究之用,未有任何商业目的;对文中陈述、观点判断保持中立,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任;文章版权属于原作者,如果分享内容有侵权或非授权发布之嫌,请联系我们,我们会及时审核处理。

四、健康生活

【健康小贴士】菊苣根为药食两用植物,富含多种营养物质,通过降低肝脏乙酰辅酶A羧化酶、脂肪酸合成酶以及黄嘌呤氧化酶活性,从而发挥综合调节尿酸及腹部脂肪堆积的作用。可加速磷脂合成胆碱存在,进而加速细胞修复速度,保肝护肝效果显著。

《现代财经-早读分享》是由《现代财经》天津财经大学学报编辑部编辑出版(总第1637期)

编辑整理:蔡子团队

团队成员:江志勇、高阳、徐姗姗、姜倩雯 、李莉、郭蔷、许思宁、马洪梅、蔡跀、陈晨