今日财经期刊佳作关注 共享经济环境下共享单车消费与不道德行为——基于液态消费流动性特征视角

三、今日财经期刊佳作关注

共享经济环境下共享单车消费与不道德行为——基于液态消费流动性特征视角

作者: 范晓明王晓玉 来源:《财经论丛》2020年06期

导读

摘要:液态消费是近年来消费者行为领域新出现的概念,本研究基于液态消费流动性特征视角,探讨共享经济环境下共享单车消费与不道德行为之间的关系及其内在机制。研究结果表明:液态消费流动性特征正向影响乱停乱放不道德行为;道德推脱在液态消费流动性特征与乱停乱放不道德行为关系中起中介作用;自我监控负向调节液态消费流动性特征与道德推脱之间的关系;自我监控调节了液态消费流动性特征通过道德推托对乱停乱放不道德行为的间接效应。研究结论丰富了消费者对共享单车乱停乱放不道德行为的解释机制,并为政府和企业解决乱停乱放问题提供现实指导。 关键词:共享单车; 液态消费; 流动性; 乱停乱放不道德行为; 道德推脱; 自我监控; 引用格式:范晓明,王晓玉.共享经济环境下共享单车消费与不道德行为——基于液态消费流动性特征视角[J].财经论丛,2020(06):95-103.

一、引 言

商品永久使用权与消费者关系的研究是以往文献关注的焦点。日常生活中,人们通过购买纸质书籍[1]、家具[2]等产品来获取终身使用权,以满足自身的收藏需求和占有感[3]。上述消费行为表现为人们对产品使用权的长期拥有和物质化过程,即固态消费(solid consumption)[4]。随着移动互联网的不断发展,消费者借助数字技术、网络接入的方式对产品进行使用,且消费过程表现为对产品的短暂依附和去物质化的特点。如共享单车、移动终端的金融贷款及共享办公室、住宅等第三方空间服务的液态消费行为(liquid consumption)[5][6][7][8]。液态消费是近来新出现的概念,其融合了访问接入、去物质化和流动性特点,前两个特征是第三个特征的基础,且流动性特征是人们对液态消费最为深刻的认知[4][9],因此,本研究关注流动性特征对消费者行为的影响。目前,共享经济环境下的共享单车消费是液态消费的典型代表,消费者通过移动端对单车进行访问和去物质化使用。不难发现,依赖于移动端的共享单车消费与以往的固态消费有很大区别,然而,鲜有文献对共享经济环境下的液态消费行为进行深入的实证研究,并且其负面影响的讨论也相对匮乏。

共享单车从出现便深受消费者的追捧,仅一年多时间就扎根于一、二线城市,未来三、四线城市消费潜力巨大。2019年中国共享单车市场规模将上升至1.63亿元,用户规模将达1026.15万人[10]。然而,在共享单车不断推广的同时也带来了一些负面社会问题,如乱停乱放、恶意损坏等不道德行为,其中乱停乱放问题最为突出。随意停放的共享单车严重影响了公共交通秩序和市容环境,对政府公共管理、单车企业服务以及社会公德构成了严峻挑战。这个问题的出现与共享单车企业投放不当有关,但主要原因可能是消费者对共享单车缺乏液态消费流动性认知,而液态消费的流动性认知会引起一些负面影响[11],如对自身道德约束的松懈。为此,本研究将探讨共享单车液态消费流动性特征对消费者乱停乱放不道德行为的影响。

二、理论基础与研究假设

(一)液态消费流动性特征与道德推脱

液态流动性理论认为随着数字经济的快速发展,流动性成为现代社会的运行条件,社会消费结构不再是稳定和长期的[12][13],在高强度、高频率的网络资源支撑下,变化和加速成为液态消费的主旋律。新媒体技术(物联网、数字媒体)产生的即时性(特别是内容的接近性和即时性)逐渐取代固态消费的工业基础,改变了社会消费结构[14]。社会消费结构从固态到液态的转变促使消费者放松了对传统义务的遵守和自身的道德约束[15],改变了消费者对部分原有社会结构、规则、惯例、可接受行为的认知。液态消费流动性特征改变了消费者的消费准则和传统消费观念,使得个人身份和身份认同变得更具流动性[16],消费过程变得更轻盈流畅,进而使得消费者行为出现不可预测性和不稳定性[11]。在固态消费到液态消费的转变过程中,消费者有意识地降低自身道德约束[17],转变以往履行社会责任、对行为负责的观念,出现了违背规范和推卸责任的行为[18]。

此外,液态消费的流动性程度非常高,使得消费者不乐意把产品据为己有,很难建立起与产品的亲近关系。这种流动性使用权让消费者对商品、服务或体验的占有丧失了兴趣,不希望在消费过程中有较多的自我延伸[19],从而倾向于忽视他们临时使用过的产品,不关注该产品被使用后的负面影响[20],产品与消费者之间的关系变成了流动性关系[9]。流动性关系增加了人们对消费对象的风险和不确定性感知,削弱了个人与消费对象之间的关联性,降低了对消费对象的心理所有权感知[21],当消费者处在低心理所有权感知的消费决策情境下,就会放松自己的道德约束。综上所述,流动性液态消费带来的社会分化让个体变得更具灵活性,促使人们根据当前的消费需要来寻求自身利益的最大化[11],进而导致自我调节和监控机制的失效,破坏了个体之前形成的自我道德标准[22][23][24],从而产生道德推脱心理,不道德行为也会随之发生[25]。

(二)道德推脱与不道德行为

人们生活中做出的行为会受到自我调节和监控系统的影响,如果人们的自我调节和监控系统运行不正常,就会在出现与自我道德标准相悖的行为时倾向于逃避和推脱责任,不会对不道德行为产生亏欠感和负罪感[26][27]。当消费者考虑做出不道德行为时,会面临着权衡两种相反力量的道德困境:最大化自身利益的愿望和保持自身积极形象的愿望[28]。一旦个体重新解释或者合理化他们将要做出的不道德行为时,往往表现为寻求自身利益最大化倾向。不过,人们要想给出自我说服的解释,受限于个人构建合理化理由的能力[29],然而,道德推脱可以有效地解释这种自我说服的过程。道德推脱会让个体通过自私的理由来缓解负罪感带来的紧张和焦虑,认为不道德行为是可以被接受的[30]。事实上,消费者在获得实施“轻微”不道德行为机会时,由于可以通过推卸责任来自我说服,多数人会选择实施不道德行为。例如,人们会推断他人在相同情况下也会实施相同行为,或者认为自己的“轻微”不道德行为不会伤害他人。这些自私的理由帮助个体说服自己的行为在道德上是恰当的,且不会对自身的道德形象产生负面影响[31]。因此,当人们在特定情境下为获得即时自身利益时,道德推脱有助于他们抛弃道德规则的约束去实施不道德行为。综上分析,液态消费流动性特征激发了消费者的道德推脱心理,使得自我道德标准失去了约束效果,进而诱发不道德行为。据此,提出如下假设:

H1:液态消费流动性特征对消费者乱停乱放不道德行为有正向影响;

H2:道德推脱在液态消费流动性特征与消费者乱停乱放不道德行为之间起中介作用。

(三)自我监控的调节效应

如上所述,道德推脱产生的主要原因在于消费者打破了自我监控的道德标准,认为不道德行为是可以接受。为此,本研究将自我监控作为调节变量[32][33][34]。根据自我监控理论,个体对环境线索的敏感度及通过改变行为来适应环境要求的倾向和能力存在差异。高自我监控者对社会环境比较敏感,具有较强的道德自制力,会深入思考道德伦理标准,通过观察别人的行为和表现来调整自己的行为,使自身行为表现符合社会环境的要求[32][35]。在液态消费流动性环境下,高自我监控的消费者在进行行为决策时更会顾及其他消费者的利益,具有营造良好秩序的责任感,他们会更加关注自己的不道德行为可能会对社会环境造成损害。因此,高自我监控的消费者在流动性特征情境下,更能遵守道德准则,避免道德推脱行为。与此相反,低自我监控的消费者对社会环境不敏感,缺乏能力和动机改变行为以适应环境。同时他们不太关心别人的行为和表现,也不太关注自己的行为与环境要求适宜与否,更多以自身态度、价值观和信仰作为实现自身利益的标准,放松对自身的道德约束[35]。因此,相较于自我监控较高的消费者,低自我监控的消费者倾向于把自己的不道德行为解释成他人的责任,更容易激发道德推脱心理[24]。所以,当液态消费流动性特征启动了道德推脱解释机制后,自我监控水平较低的消费者会强化不当行为的合理性,为自身不道德决策和不道德行为找到推卸责任的理由[36]。据此,提出如下假设:

H3a:自我监控负向调节液态消费流动性特征与道德推脱之间的关系。即对高自我监控消费者而言,液态消费流动性特征对其道德推脱行为的影响较弱,反之较强。

结合假设H2和假设H3a,本研究提出一个被调节的中介模型:道德推脱在液态消费特征影响消费者不道德行为的过程中发挥中介作用,自我监控负向调节这一中介作用。相较于低自我监控的消费者,高自我监控的消费者更加注重自身的道德素养,即使在液态消费流动性特征情境下,他们仍会倾向于遵守道德规范而非为不道德行为进行合理化的道德推脱。而低自我监控的消费者在面对液态消费流动性特征情境时,则更有可能为了实现自身的利益需求而采用不道德行为,并为自己的不道德行为进行合理化开脱。据此,提出如下假设:

H3b:自我监控负向调节液态消费流动性特征通过道德推脱影响消费者乱停乱放不道德行为的间接效应,即对于高自我监控消费者,这一间接关系较弱,反之较强。

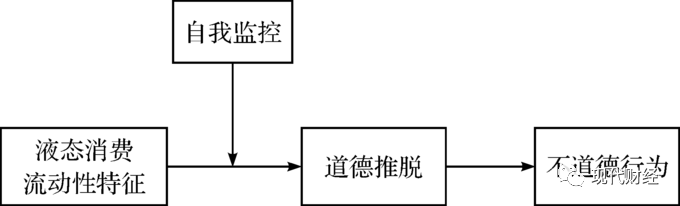

综上所述,本文研究模型如图1所示。

图1 理论模型

三、研究设计

(一)调研过程

在正式调研之前,进行了小规模访谈(N=10),并现场进行了问卷调查。根据被调查者的反馈和建议,对问卷做了科学性修改。之后,对上海地区在校大学生进行了预调研,问卷中涉及变量的Cronbach’s α系数基本都在0.7以上,说明问卷具有较高信度。在剔除载荷因子小于0.5的题项后,通过网络和现场发放方式进行正式调研。共发放350份问卷,最终得到有效问卷216份,有回收效率73.5%。

(二)变量测量

研究中涉及变量测量均借鉴了已有成熟量表,均为李克特7级计分形式。(1)液态消费流动性特征:指消费者在共享经济环境下对消费对象短期使用权的流动性感知[4]。借鉴了Bardhi & Eckhardt(2017)[4]和Bardhi et al.(2012)[9]的研究,共4个题项,如“我觉得共享单车是使用流动性大的消费产品”。(2)道德推脱:基于社会认知理论的道德推脱是一个宽泛、涉及多种可能机制的概念[26],本研究主要测量液态消费流动性特征下消费者乱停乱放不道德行为的道德推脱心理,因此,在Chen et al.(2016)量表[27]的基础上做了修订,共3个题项,如“为享受共享单车提供的服务,不遵守公共秩序也是可以的”。(3)乱停乱放不道德行为:指消费者在骑行完单车后,未在道德约束情境下随手停放单车的行为。借鉴了Umphress et al.(2010)的量表[37],共3个题项,如“我不会考虑道德的约束,任意停放单车”。(4)自我监控:借鉴了Snyder & Gangestad(1986)的量表[38],共3个题项,如“我倾向于注意别人对我的行为反应”。

四、实证结果分析

(一)共同方法偏差检验

本研究从以下两个方面进行共同方法偏差处理:一是采用多个题项测量变量,以减小共同方法偏差[39];二是进行Harman单因子检验。探索性因子分析结果显示,提取出的因子共解释了60.834%的总体变异,第一个因子只解释了22.701%的总体变异,因此共同方法偏差问题不严重。

(二)信度与效度分析

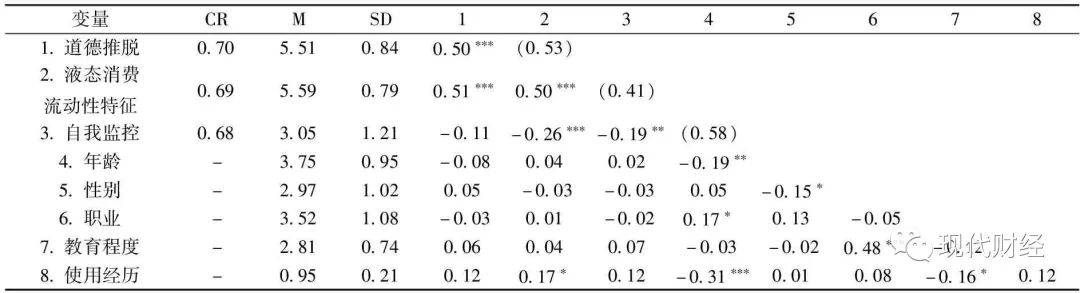

在对信度进行检验时有两个标准[40]:一是合成信度(CR)≥0.7的标准,由表1可知,各变量信度基本满足这一标准,表明信度较为可靠;二是平均抽取方差(AVE)≥0.5的标准,表1中各变量的AVE基本满足这一标准,说明信度合格。此外,进行了内容和结构效度检验。本研究变量的测量均基于成熟量表,因此具有良好的内容效度。结构效度则从收敛效度和区别效度来体现:通过CFA分析后发现,各观测变量在其对应的潜变量上都有显著载荷系数(p≤0.01),表明收敛效度较好;AVE的平方根大于各潜变量之间的相关系数,表示测量具有较好的区别效度[41]。

表1 信度、均值、标准差、AVE和相关系数

注:*表示P<0.05,** 表示P<0.01,*** 表示P<0.001(双尾检验);AVE标注在对角线括号内;N=216。

(三)假设检验

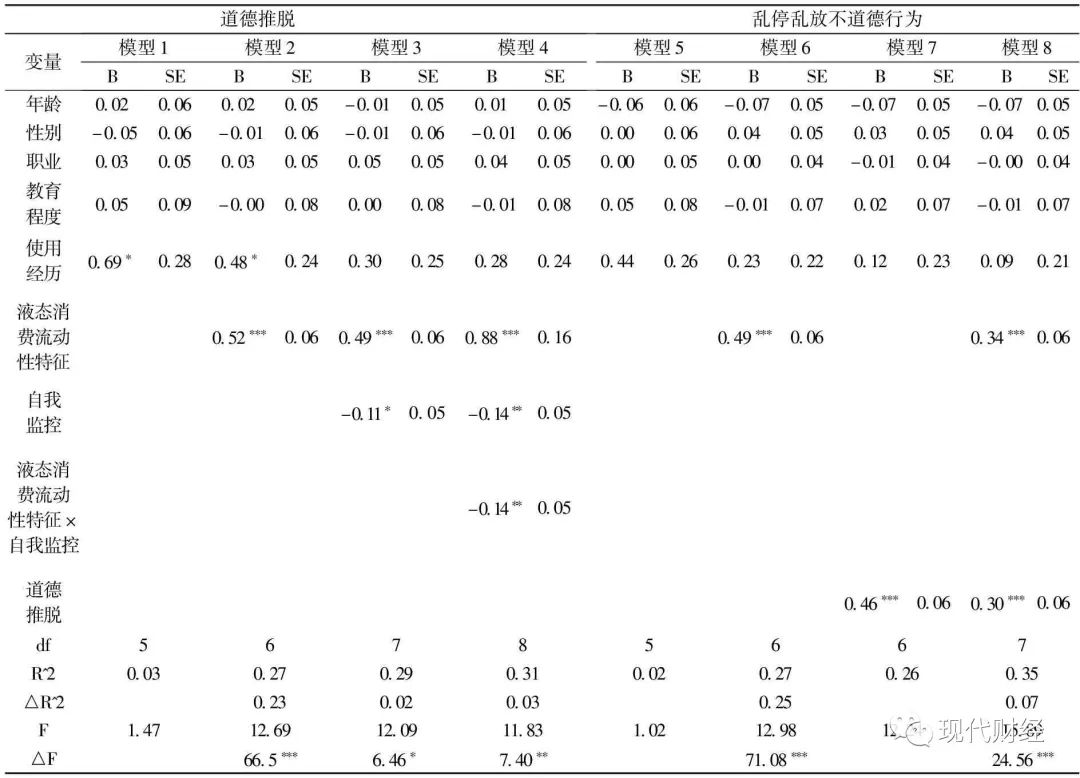

1.主效应检验。回归分析结果如表2所示,模型6显示,在控制了年龄、性别、职业、教育程度及使用经历后发现,液态消费流动性特征对乱停乱放不道德行为有显著正向影响(B=0.49,SE=0.06,p<0.001),假设H1成立。

2.中介效应检验。道德推脱的中介作用借鉴Baron & Kenny(1986)[42]的方法进行分析。模型2结果表明,液态消费流动性特征对道德推脱有显著正向影响(B=0.52,SE=0.06,p<0.001);模型7结果显示,道德推脱对乱停乱放不道德行为有显著正向影响(B=0.46,SE=0.06,p<0.001);当把液态消费流动性特征和道德推脱同时放入回归方程后(模型8),液态消费流动性特征对乱停乱放不道德行为的影响减弱(B=0.34,SE=0.06,p<0.001),而道德推脱对乱停乱放不道德行为仍有显著正向影响(B=0.30,SE=0.06,p<0.001)。因此,道德推脱起到部分中介作用,即假设H2成立。为进一步验证这一假设,研究采用Bootstrap中介分析法来检验道德推脱的中介效应,结果显示:液态消费流动性特征与乱停乱放不道德行为之间通过道德推脱的间接效应显著(B=0.16,SE=0.05),95%的无偏置信区间为[0.0882,0.2724],不包括0;液态消费流动性特征对乱停乱放不道德行为的影响仍然显著(B=0.34,SE=0.06),95%的无偏置信区间为[0.2135,0.4630],不包括0,同样表明道德推脱起到部分中介作用。因此假设H2再次得到验证。

3.调节效应检验。如表2中模型4所示,液态消费流动性特征与自我监控的交互项对道德推脱有较显著的负向影响(B=0.14,SE=0.05,p<0.01),即在高自我监控组(高于平均值1个标准差),液态消费流动性特征与道德推脱的关系较弱(B=0.30,SE=0.09,p<0.01),而在低自我监控组(低于平均值1个标准差),液态消费流动性特征对道德推脱的影响较为明显(B=0.63,SE=0.08,p<0.001),且高低自我监控组有显著的差异(B=0.47,SE=0.06,p<0.001)。因此假设H3a成立。

4.被调节的中介效应检验。进行Bootstrap中介变量检验,结果表明,自我监控负向调节液态流动性特征通过道德推脱影响乱停乱放不道德行为的间接效应,在高自我监控组(高于平均值1个标准差),这一间接效应较弱(B=0.09,SE=0.05),95%的无偏置信区间为[0.0048,0.2092],不包括0,而在低自我监控组(低于平均值1个标准差)这一间接效应较强(B=0.19,SE=0.05),95%的无偏置信区间为[0.1083,0.3129],不包括0。此外,高低自我监控组间差异显著(B=0.14,SE=0.05),95%的无偏置信区间为[0.0681,0.2515],不包括0。因此假设H3b成立。

表2 道德推脱与乱停乱放不道德行为的回归分析结果

注:*表示P<0.05,** 表示P<0.01,*** 表示P<0.001(双尾检验);N=216。

五、结论与启示

(一)研究结论

本研究围绕液态消费流动性特征如何影响消费者乱停乱放不道德行为这一核心问题展开,并得到以下主要结论:第一,液态消费流动性特征对共享单车乱停乱放不道德行为产生了正向影响。该结论表明,虽然流动性特征是共享单车企业成功开拓市场的重要营销宣传策略,但也是消费者乱停乱放不道德行为发生的诱因。第二,液态消费流动性特征通过道德中推脱的中介作用对消费者乱停乱放不道德行为产生影响。该结论表明消费者对共享单车液态消费流动性特征感知是通过怎样的传导机制来影响其乱停乱放不道德行为的。第三,自我监控负向调节液态消费流动性特征与道德推脱之间的关系。即高自我监控消费者更加重视和维护自身的道德标准,从而避免了道德推脱行为,而低自我监控消费者会倾向于降低自我道德标准,不太会考虑自己的不道德行为对他人造成的损害,进而会促使道德推脱行为发生。第四,液态消费流动性特征通过道德推脱对消费者乱停乱放不道德行为的间接效应受到自我监控的负向调节。具体而言,对于高自我监控消费者,液态消费流动性特征对其乱停乱放不道德行为产生的正向影响有限;而对于低自我监控消费者,液态消费流动性特征会显著影响其乱停乱放不道德行为。

(二)理论意义

本文的理论贡献主要在于发现了液态消费流动性特征对共享单车消费者不道德行为影响的主效应,扩充了基于短暂使用权的非物质形态的液态消费理论,丰富和发展了共享经济领域中的消费理论。此外,本研究将共享单车液态消费流动性特征与乱停乱放不道德行为相联系,揭示了道德推脱的中介作用以及消费者自我监控的调节作用,系统地分析了该关系的理论机制和边界,丰富和发展了液态消费概念的内涵。具体讲,液态消费流动性特征的发现反映了消费者行为的变化以及液态消费中存在的道德推脱问题,拓展了液态消费理论中的道德行为变异问题。

(三)实践意义

本文结论将对共享单车的管理实践提供指导:(1)共享单车企业是创造液态消费形式的发起者或提供者,在开展市场业务的同时要预判处于无人监督情境下的消费者行为,评估基于移动网络平台的流动性液态消费与传统固态消费模式差异对消费心理的冲击,并根据消费者行为做出相应的奖惩,比如通过加强共享单车定位以了解消费者是否做出不道德、不文明停放行为,如果消费者长期无不良记录则可以获得一定的优惠奖励,相反如果消费者产生了不良行为则应该有相应的惩罚,比如限制消费等。此外,共享单车企业所做的营销宣传,不能简单地把眼光局限于消费者,而要同时兼顾社会公共福利。(2)政府作为公共服务的管理者似乎总是落后于消费模式的变革,在梳理路权、出台共享单车政策方面总是事后为之,无法做到防患于未然,这就要求政府部门在对共享单车企业提出要求的同时更要从自身的管理思路找原因,转变传统的固态消费管理模式,深入了解、学习共享单车液态消费模式对经济社会产生的影响,做到实地调研、合理整顿。(3)消费者在共享单车消费过程中政府应联合单车企业建立社会责任个人化机制,重新构建液态消费自由、自治、理性的消费环境。同时,政府部门和共享单车企业要共同加强道德宣传,提高消费者的自我监控意识,从而减少不道德行为的发生。(4)当前共享单车发展面临的一大问题是消费者使用后的乱停乱放行为,这一问题的产生违背了共享经济的初衷。共享单车液态消费流动性特征被视为进步元素,但较少有研究对液态消费本身存在的问题进行反思。本研究发现,消费者对共享单车液态消费流动性特征的认知更容易激发乱停乱放不道德行为,这些不道德行为从消费者个人层面讲或许是有利的,但长期来看对社会公共交通秩序及自身出行可能会带来严重损害。因此,政府和企业的协同共治不仅要考虑制度层面,还要考虑消费者心理层面,这样才可能从根本上解决乱停乱放不道德行为的发生。

(四)局限与展望

本研究发现了液态消费流动性特征对消费者乱停乱放不道德行为的影响,但仍有不足:其一,由于影响共享单车乱停乱放不道德行为的因素较多,本研究只是探讨了液态消费流动性特征一个因素,显然不足,未来研究可以考虑其他层面的可能因素,如城市交通管理能力、共享单车投放量等。其二,本研究引入了反映消费者个人特征差异的自我监控作为调节变量,然而共享单车乱停乱放不道德行为显然还受到外部环境的影响,因此接下来可以研究环境变量的调节效应。其三,本研究主要通过问卷测量收集数据进行实证分析,未来还可通过实验法做进一步验证。

参考文献:

[1]Giles D.C.,Pietrzykowski S.,Clark K.E.The Psychological Meaning of Personal Record Collections and the Impact of Changing Technological Forms[J].Journal of Economic Psychology,2007,28(4):429-443.

[2]Kim K.,Johnson M.L.Extended Self:Spontaneous Activation of Medial Prefrontal Cortex by Objects That Are ‘Mine’[J].Social Cognitive and Affective Neuroscience,2014,9(7):1006-1012.

[3]Atasoy O.,Morewedge C.K.Digital Goods are Valued Less Than Physical Goods[J].Journal of Consumer Research,2018,44(6):1343-1357.

[4]Bardhi F.,Eckhardt G.M.Liquid Consumption[J].Journal of Consumer Research,2017,44(3):582-597.

[5]Jenkins R.,Molesworth M.,Scullion R.The Messy Social Lives of Objects: Inter-Personal Borrowing and the Ambiguity of Possession and Ownership[J].Journal of Consumer Behavior,2014,13(2):131-139.

[6]Lambert C.,Rose R.When Is Ours Better Than Mine? A Framework for Understanding and Altering Participation in Commercial Sharing Systems[J].Journal of Marketing, 2012,76(4):109-125.

[7]Lawson S.J.,Gleim M.R.,Perren R.,et al.Freedom from Ownership: An Exploration of Access-Based Consumption[J].Journal of Business Research,2016,69(8):2615-2623.

[8]Schaefers T.,Lawson S.J.,Kukar-Kinney M.How the Burdens of Ownership Promote Consumer Usage of Access-Based Services[J].Marketing Letters,2016,27(3):569-577.

[9]Bardhi F.,Eckhardt G.M.,Arnould E.J.Liquid Relationship to Possessions[J].Journal of Consumer Research,2012,39(3):510-530.

[10]艾媒网.2017年中国共享单车市场研究报告[R].北京:艾瑞咨询,2017.3.

[11]Bardhi F.,Eckhardt G.M.Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing[J].Journal of Consumer Research,2012,39(4):881-898.

[12]Bauman Z.Collateral Casualties of Consumerism[J].Journal of Consumer Culture,2007,7(1):25-56.

[13]Bauman Z.Liquid Arts[J].Theory,Culture & Society,2007,40(1):117-126.

[14]Tomlinson J.The Culture of Speed:The Coming of Immediacy[M].London:Sage,2007,19-55.

[15]Lee R.L.M.Modernity,Solidity and Agency:Liquidity Reconsidered[J].Sociology,2011,45(4):650-664.

[16]Gill R.,Pratt A.In the Social Factory?Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work[J].Theory, Culture & Society,2008,25(7/8):1-30.

[17]Giesler M.,Veresiu E.Creating the Responsible Consumer:Moralistic Governance Regimes and Consumer Subjectivity[J].Journal of Consumer Research,2014,41(3):840-857.

[18]Urry J.Global Complexity[M].London: Polity,2003.45-89.

[19]Belk R.W.Possessions and the Extended Self[J].Journal of Consumer Research,1988,15(2):139-168.

[20]Weiss L.,Johar G.V.Products as Self-Evaluation Standards:When Owned and Unowned Products Have Opposite Effects on Self-Judgment[J].Journal of Consumer Research,2016,42(6):915-930.

[21]Bauman Z.Liquid Modernity[M].UK:Polity,2000.35-44.

[22]Bandura A.Social Cognitive Theory of Self-regulation[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):248-287.

[23]Bandura A.Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities[J].Personality and Social Psychology Review,1999,3(3):193-209.

[24]陈默,梁建.高绩效要求与亲组织不道德行为:基于社会认知理论的视角[J].心理学报,2017,49(1):94-105.

[25]Bandura A.,Barbaranelli C.,Caprara G.V.,et al.Mechanisms of Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency[J].Journal of Personality and Social Psychology,1996,71(2):364-374.

[26]Moore C.,Detert J.R.,Trevio L.K.,et al.Why Employees Do Bad Things:Moral Disengagement and Unethical Organizational Behavior[J].Personnel Psychology,2012,65(1):1-48.

[27]Chen M.,Chen C.C.,Sheldon O.J.Relaxing Moral Reasoning to Win:How Organizational Identification Relates to Unethical Pro-organizational Behavior[J].Journal of Applied Psychology,2016,101(8):1082-1096.

[28]Mead N.L.,Baumeister R.F.,Gino F.,et al.Too Tired to Tell the Truth: Self-control Resource Depletion and Dishonesty[J].Journal of Experimental Social Psychology,2009,45(3):594-597.

[29]Kunda Z.The Case for Motivated Reasoning[J].Psychological Bulletin, 1990,108(3):480-498.

[30]Gino F., Ayal S., Ariely D.Contagion and Differentiation in Unethical Behavior: The Effect of One Bad Apple on the Barrel[J].Psychological Science, 2009,20(3):393-398.

[31]Shalvi S., Dana J., Handgraaf M.J.J., et al.Justified Ethicality: Observing Desired Counterfactuals Modifies Ethical Perceptions and Behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2011,115(2):181-190.

[32]Snyder M.Self-monitoring of Expressive Behavior[J].Journal of Personality and Social Psychology,1974,30(4):526-537.

[33]Jenkins J.M.Self-monitoring and Turnover:The Impact of Personality on Intent to Leave[J].Journal of Organizational Behavior,1993,14(1):83-91.

[34]Day D.V.,Schleicher D.J.,Unckless A.L.Self-monitoring Personality at Work: A Meta-analytic Investigation of Construct Validity[J].Journal of Applied Psychology,2002,87(2):390-401.

[35]Bedeian A.G.,Day D.V.Can Chameleons Lead?[J].The Leadership Quarterly,2004,15(5):687-718.

[36]Detert J.R.,Trevio L.K.,Sweitzer V.L.Moral Disengagement in Ethical Decision Making: A Study of Antecedents and Outcomes[J].Journal of Applied Psychology,2008,93(2):374-391.

[37]Umphress E.E.,Bingham J.B.,Mitchell M.S.Unethical Behavior in the Name of the Company: The Moderating Effect of Organizational Identification and Positive Reciprocity Beliefs on Unethical Pro-organizational Behavior[J].Journal of Applied Psychology,2010,95(4):769-780.

[38]Snyder M., Gangestad S.On the Nature of Self-monitoring: Matters of Assessment, Matters of Validity[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(1):125-139.

[39]Podsakoff P.M.,Organ D.W.Self-reports in Organizational Research: Problems and Prospects[J].Journal of Management,1986,12(4):69-82.

[40]Bagozzi R.P.,Youjae Y.On the Evaluation of Structural Equation Models[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1988,16(3):74-94.

[41]Fornell C.,Larcke H.Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error[J].Journal of Marketing Research,1981,18(2):39-50.

[42]Baron R.M., Kenny D.A.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual,Strategic, and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986, 51(6):1173.

作者简介:范晓明(1989-),男,江苏宿迁人,上海财经大学商学院博士生;王晓玉(1971-),女,山东青岛人,上海财经大学商学院教授,博士。

【免责声明】《现代财经》微信公众平台所转载的专题文章,仅作佳作推介和学术研究之用,未有任何商业目的;对文中陈述、观点判断保持中立,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任;文章版权属于原作者,如果分享内容有侵权或非授权发布之嫌,请联系我们,我们会及时审核处理。

四、健康生活

【健康小贴士】午夜还对肥皂剧欲罢不能时,你得对自己说:"睡眠不足,很容易长胖的。"无形中给自己一种压力。每天睡5~6小时的人,平均比每天睡7~8小时的人重6~8磅。

《现代财经-早读分享》是由《现代财经》天津财经大学学报编辑部编辑出版(总第1640期)

编辑整理:蔡子团队

团队成员:江志勇、高阳、徐姗姗、姜倩雯 、李莉、郭蔷、许思宁、马洪梅、蔡跀、陈晨