今日财经期刊佳作关注 中国经济失衡的成因分析

二、今日财经期刊佳作关注

中国经济失衡的成因分析

导读

摘要:本文从发展战略、金融制度、社会政策三个维度,对影响经济失衡的原因进行分析,并从中选取六个解释变量,利用向量误差修正模型(VECM)模型,实证考察了1991~2017年中国经济失衡的影响因素。研究发现:经济增长率、金融自由化(金融管制放松或解除)、美元储备份额对于中国经济失衡具有正向的影响;外商直接投资(FDI)、政府研发资助、社会保障水平对其影响为负。脉冲响应分析和方差分解分析表明,外商直接投资对中国经济失衡的影响最大。这些实证发现对于中国治理经济失衡具有重要的政策涵义。 关键词:经济失衡;发展型国家;金融抑制;社会保障制度; 引用格式:王年咏,姜晶晶,张立娟.中国经济失衡的成因分析[J].中南财经政法大学学报,2021(01):115-124.

一、引言

经济失衡(指经济内外失衡)是既往40年中国经济运行的突出特征之一。它以高私人储蓄率、高贸易顺差为主要表征,具有复杂交织的累积路径与形成机制。2018年3月以来中美贸易摩擦升级、2020年新冠肺炎疫情冲击以及由此导致的严重负面影响,凸显了经济失衡治理的紧迫性与重要性,促使学术界系统求解这一重大结构性难题,从而有利于更好地实行高水平对外开放,加快构建中国新发展格局,实现高质量发展。

作为对现实命题的持续回应,学术界关于中国经济失衡成因的考察视野逐步拓宽,阐释日益丰富,方法趋向多元。吴敬琏以及余永定认为中国经济失衡在很大程度上是要素驱动和出口导向型经济增长模式导致的结果[1][2]。吕炜和曾芸通过探究在中国经济内外失衡情形下现行财政政策的运行原理发现了财政政策的困境,提出依靠政府直接投资拉动经济的财政政策可能会导致收入差距扩大和产能过剩,从而加剧中国经济的失衡[3]。Lemoine、陈勇兵和曹亮发现大力吸引外商直接投资(FDI)的产业政策会导致中国持续双顺差,这是中国经济失衡的重要表现[4][5]。张友国以及樊纲发现以要素价格扭曲为代价的低成本优势、技术进步、生产率提高使得中国出口产品竞争力增强,但这种投资出口导向型的增长模式并不能长期维持经济的平稳较快增长,即无法长期缓解中国经济的失衡问题[6][7](P23-50)。Cooper认为劳动年龄人口占比高的人口结构会影响经济失衡[8],而杨继军等实证检验了少儿人口和老年人口的抚育负担以及人均预期寿命等因素会对储蓄、投资和经常项目余额产生显著的影响,从而提出人口年龄结构是导致中国经济失衡的因素之一[9]。人民币实际汇率低估[10],金融抑制政策[11][12]、金融不完善[13]等金融视角的因素,也会通过加剧高储蓄、低消费,削弱储蓄-投资转化效率,降低资源配置效率阻碍金融发展,从而助推经济失衡。

一些文献借助计量模型进行实证分析,证实了金融抑制或金融发展不足[12]、经济增长模式[14]、财政政策或财政盈余[15]、要素市场扭曲或要素价格扭曲[16](P14-22)[17]、社会保障制度缺失[18]对中国经济失衡的助推或加剧作用。但对于FDI是否引起中国经济外部失衡[7](P23-50)[15],人口年龄结构变化或社会保障制度完善能否缓解经常项目失衡[19][20],已有的研究尚无定论。同时,在金融视角下进行实证分析的学术共识及其政策涵义有待进一步明确。例如,作为消除金融抑制或金融不完善的改革举措,金融自由化(金融管制放松或解除)、削减美元“嚣张的特权”(即限制美元霸权地位,改革不合理的国际储备货币体系)是否以及在多大程度上有助于缓解经济失衡,仍需接续深入研究。

顺应这一学术趋势,结合我们已经对中国经济失衡持续性、总体程度、基本特征的考察[21],以及对其若干成因阐释的评析[22],本文以中国经济失衡程度为被解释变量,将经济失衡的影响因素归并为三个维度,选取经济增长率、政府研发资助、外商直接投资、金融自由化、美元储备份额(美元在全球外汇储备中的份额)和社会保障水平为代理解释变量,利用向量误差修正(VECM)模型,实证考察中国经济失衡的影响因素①。

本文的边际贡献是:第一,从发展战略、金融制度、社会政策三个维度,将经济失衡的影响因素归并为四类论断,并进行作用机理的解读。第二,在测度中国经济失衡程度时,本文对G20经济失衡评估体系(简称“G20评估体系”)作了改进;在发展型国家的代理变量选择中,根据数据可得性优劣,用政府研发资助代表“产业扶持政策”,舍弃了“出口促进政策”及其代理变量(如“外贸依存度”)。第三,实证研究结果显示FDI对中国经济失衡的影响最大且系数为负,金融自由化是中国经济失衡的边际加剧因素,或许有别于常规经验认知,有助于激发同类研究、弥合学术分歧。

论文第二部分阐述经济失衡的影响因素及其作用机理;第三部分为中国经济失衡成因考察的变量选取与描述性统计;第四部分为实证分析与结果解释;第五部分是结论与启示。

二、经济失衡的影响因素与作用机理

经济失衡是多种因素综合作用的结果,现有研究至少发现了12种影响因素[22],大致可概括为四类论断,即发展型国家说、金融抑制说、美元独特权势、社会保障制度论。本文将其归纳为发展战略、金融制度、社会政策三个维度,下文从这三个维度来解析其对经济失衡的作用机理。

(一)发展战略

发展战略维度主要包括基于“发展型国家”的经济发展(经济增长)模式、财政政策、产业政策、贸易政策、要素价格扭曲等影响因素。本文主要聚焦于经济增长、产业扶持政策、FDI优惠政策和出口促进政策这四个因素。

“发展型国家(developmental state)”最初是指从政府层面推行一系列产业政策、促进经济发展的日本及其他东亚国家[23](P11-29)[24](P1-30)。国家在经济发展中的重要性得到世界银行(1993,1997)的认同后[25],“发展型国家”被用于指代法国、德国、以色列、爱尔兰、俄罗斯,乃至美国这一“隐藏的发展型国家”[26],并被视为一种普遍现象[27](P1-13)。发展型国家理论体现的是一种政府主导型的经济发展模式,而中国的经济发展模式也是属于此类[28]。政府主导型的经济发展模式,其主要特征有:其一,以高(或提高)经济增长率为首要目标;其二,国家具有实施产业政策、配置经济资源的强大能力;其三,推行要素驱动、出口导向型经济增长战略。具体而言,在“发展型国家”高经济增长率的目标下,政府会推行一系列政策,其中产业政策和出口促进政策是其核心。产业政策包括产业扶持政策和外商直接投资政策(FDI优惠政策)等。政府通过税收减免、财政补贴、信贷优惠(例如利率补贴或政策性贷款)、土地供应等产业扶持政策和FDI优惠政策,引导生产要素流向具有最大溢出效应的产业部门。长此以往会导致产能持续扩张,若内需不足或内需增速滞缓会出现产能过剩;而消解过剩产能又必须配套实施维系和扩大净出口的出口促进政策(如稳定汇率、出口补贴或出口退税等),贸易顺差由此形成和累积[29]。FDI的生产性进口和制成品出口将增大东道国的贸易规模和贸易顺逆差;FDI的产业价值链升级将导致低附加值产品出口及其顺差减少,FDI收益汇回母国又可能导致东道国(如中国)经常项目下的投资收益逆差。上述高贸易顺差、低净投资收益是中国经济失衡的主要表现之一。

(二)金融制度

金融制度维度主要包括两个因素,一是国内的金融抑制政策;另一方面是美元霸权地位,即美国凭借其国际储备货币发行国地位,拥有强大的无风险资产(美元标价资产)提供能力,吸引盈余国将其官方储备投资于美元计价资产,从而进行低成本融资的优势。

1.金融抑制。为快速实现工业化和经济发展,发展中国家通常采取金融抑制政策[30](P64-89)[31](P76-99)。金融抑制的主要方式包括利率管制、信贷配额、高法定存款准备金率、金融业垄断(准入限制与所有制限制)、本币高估、限制证券市场、严格管制外汇等。利率管制会导致实际利率下降甚至为负,压低储蓄回报,导致高“强制储蓄”,即为获得给定本息和收益而被动增加储蓄,从而造成高储蓄、低消费;或通过投资、收入渠道引致消费不足。利率管制下的低利率诱发贷款需求,故必须实施定向贷款或控制信贷配额。高法定存款准备金率抑制银行自主信贷投放及经营活力。金融业垄断削弱市场竞争,降低资源配置效率。高估本币汇率刺激对外汇和进口的过度需求。此外,对于金融资源的配置,国家一方面高度控制金融机构(主要是银行),另一方面严格限制股票、债券等证券市场发展,实施严厉的外汇管制,由此导致投资渠道狭窄、金融资产收益率偏低。金融资产收益率偏低是金融抑制的结果,它通过加剧高储蓄和原有金融管制而固化金融抑制。因此,金融抑制削弱了金融中介效率或储蓄—投资转化效率,阻碍金融发展,是经济失衡的重要助推因素。

2.美元霸权地位。“嚣张的特权”(exorbitant privilege)由法国戴高乐时期财政部长德斯坦于1960年提出,是指在布雷顿森林体系下,美国通过发行国际储备货币美元并由外国中央银行持有,为其巨额海外直接投资盈余(经常项目逆差)融资的独特权势[32]。美国通过经常项目逆差(向顺差国)输出美元,但通过资本与金融项目顺差(顺差国投资美元资产,美国海外直接投资盈余)回流美元,从而顺差国(债权国)、逆差国(债务国)均无调节国际收支的压力[33][34](P8-70),形成“对称性不调节解”,国际收支失衡由此形成和延续。

1997~1998年亚洲金融危机后,新兴市场(尤其是东亚、东南亚经济体)单方面“复活布雷顿森林体系” [35],从而复制了布雷顿森林体系的膨胀性收益,强化了美元享有的独特权势,即“嚣张的特权”[36](PXVII、143-145)。美国凭借其国际储备货币发行国地位,拥有强大的无风险资产(美元标价资产)提供能力。新兴市场将经常项目顺差所形成的巨额外汇储备投资于美元标价资产,这种资本流动使美国得以平衡国际收支,导致美国流动性过剩、利率压低、资产价格抬高,助推美国消费膨胀、进口扩张,从而加剧全球经济失衡,直至2008年爆发全球经济危机,中国经济也受其冲击。

(三)社会保障制度

在社会保障制度层面,本文主要考虑社会保障缺失这个因素。社会保障制度不完善导致居民为应对未来不确定性会减少当前消费,增加预防性储蓄,引致低消费、高储蓄。同时私人部门鲜有类似政府提供的救助和完善的商业保险计划,这也将对私人投资产生负面影响,进一步抑制居民的消费。而一国若扩大社会保障支出、提高社会保障水平,或将导致财政不堪重负,引发财政收支失衡,从而引起该国经济的内部失衡。

三、变量选取与描述性统计

(一)中国经济失衡程度

经济失衡的测度方法经历了“双缺口”模型—“三缺口”模型—G20经济失衡评估体系[37](G20评估体系)的嬗变。双缺口模型将内部失衡、外部失衡分别定义为储蓄缺口、外汇缺口,但暗含财政收支平衡的假定,故未纳入税收缺口。“三缺口”模型弥补了这一不足,但由于各国经济体量不一,“三缺口”绝对值的国际可比性不强。G20评估体系依据六项指标的绝对值占GDP的比重即相对比重(以下简称“占比”),评估各国或地区经济内外失衡。这六项指标是公共部门的累积公共债务、财政赤字,私人部门的私人债务、私人储蓄,对外部门的贸易差额、净投资收益与转移支付,它们依次与税收缺口、储蓄缺口、外汇缺口基本对应,故G20评估体系可视为对“三缺口”模型的扩展和细化,且便于国际比较。

G20评估体系采用四种量化方法,即结构法、分组法、时间序列法和四分位法。结构法较为复杂,数据难以全获;分组法对发达经济体和新兴市场经济体两大组群分别进行组内分析,时间序列法仅依据各国历史时间系列数据,两者都不便于进行横向或跨组比较。统计四分位法通过汇总G20所有国家在样本区间1990~2004年或1990~2010年(两套区间选一)的数据,确定中位数作为各指标的基准值(或均衡值),以标准差作为阈值,在基准值上加上阈值确定基准带(或阈值区间);再根据各指标值(占GDP比重)所处基准带,赋值1、2、3,分别代表正常、轻度失衡、重度失衡;简单平均6项指标赋值,所得即为经济内外失衡程度。

本文采用G20评估体系测度中国经济失衡程度,但做了三方面改进。第一,在指标基准值(均衡值)的选定上,私人储蓄、净投资收益与转移支付因暂无欧盟或国际失衡标准,故沿用G20统计四分位法确定前者的基准区间、后者的基准值;对于另四项指标则采用欧盟或国际标准作为其基准值。主要原因在于,采用统计四分位法厘定的指标基准值略偏严苛,从而可能高估经济失衡程度。例如,公共债务、私人债务、贸易差额三项占比的基准值,依据G20所有国家1990~2004年数据的统计结果分别为51%、80%、1.1%,依托历史事实确定的欧盟警戒线或国际公认标准依次为60%、160%、3%。第二,在指标赋值方式上,将G20评估体系的三等分法,扩展为0、1、2、3的四等分法,分别代表正常、轻度失衡、中度失衡、重度失衡,以更好地刻画经济失衡的演化过程。第三,在指数合成上,对六项指标的赋值进行简单算术平均,并除以3转换为百分比,得到中国经济失衡指数。经济失衡指数分别为0、0~33.3%、33.4%~66.6%、66.7%~100%,对应的经济含义分别为正常、轻度失衡、中度失衡、重度失衡。

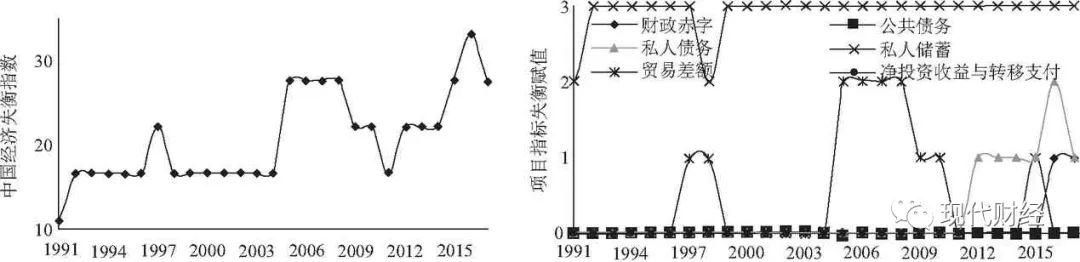

应用改进后的G20评估体系所得的测度结果表明,1991~2017年,中国经济失衡指数逐步提高,但总体程度并不严重,27年间的指数均值为20.8%,峰值为2016年的33.3%,一直处于不超过33.3%的轻度失衡区间。在经济失衡结构上,中国的累积公共债务、净投资收益与转移支付未出现失衡,其余四个项目均出现失衡(见图1)。其中,私人储蓄(占GDP的比重均值35.1%、峰值43.7%)失衡在样本期间和全球范围内均为程度最深、持续时间最长,除1991、1998年为中度失衡(赋值2)外,其他25年均为重度失衡(赋值3)。贸易顺差失衡在2005~2008年加剧为中度失衡(赋值2);从国际比较看,中国贸易失衡(占GDP的比重)的峰值8.6%为系统重要性失衡七国(英法美德日印中)之最高,失衡年份数(10个)及持续年数(6年)仅次于德美印。私人债务仅在2016年陷入中度失衡(赋值2),财政赤字仅于2016、2017年出现轻度失衡(赋值1)。因此,私人储蓄失衡、贸易失衡是中国经济失衡的主要源泉,严重结构性的轻度失衡是中国经济失衡的突出特征。

图1 中国经济失衡指数(%)与六项指标失衡赋值

(二)发展战略的代理变量

基于上述分析,发展战略可用经济增长、产业扶持政策、FDI优惠政策和出口促进政策来度量。本文用经济增长率(RGDP)代表经济增长。中国的产业扶持政策、FDI优惠政策的相关数据难以全获,故分别采用中国工业企业科研经费中的政府出资份额(简称“政府研发资助”,R&D)、实际使用FDI占GDP的比重(FDI)作为其代理变量。中国的出口促进政策由于数据可得性差,且使用其他代理变量(如贸易依存度)进行模拟实证的结果又不显著,而暂未纳入考察。从理论逻辑和国际实践看,发展战略维度的三个代理变量对中国经济失衡的影响,经济增长率提高为正;政府研发资助有助于提高出口竞争力、推动贸易结构升级,分别具有加剧、减缓作用;外商直接投资的效应则取决于其生产性进口与对应的制成品出口、产业价值链提升、投资收益留存或汇回母国的综合作用。

(三)金融制度的代理变量

1.金融抑制的代理变量。作为消解金融抑制的主要途径,金融自由化有利于提高储蓄—投资的转化效率,促进金融发展和经济增长,故本文采用金融自由化指数(Lib)作为金融抑制的代理变量。其中,1991~2005年的中国金融自由化指数来自Abiad等(2008),2006~2017年的该指数则借鉴Abiad等(2008)的方法[38],由本文作者接续完成测度,并将该指数全部转化为百分比。1991~2017年,中国金融自由化指数在波动中不断上升(即金融抑制程度逐渐下降)。在发展型国家模式下,金融抑制对中国经济失衡的影响为正,金融自由化的影响方向则不明确。

2.美元霸权地位的代理变量。本文用全球外汇储备中的美元份额(FER,简称“美元储备份额”)作为美元霸权地位的代理变量。全球外汇储备中的美元份额,从1991年快速攀升,2001年达到峰值71.5%后便不断下降,2017年为62.7%。美元储备份额越高,则美国为其经常账户逆差融资的能力越强,美国的逆差性失衡、中国的顺差性失衡亦随之固化或加剧。故而,美元储备份额对中国经济失衡的影响为正。

(四)社会保障制度的代理变量

本文采用社会保障水平(SSL)即社会保障支出总额与国家财政支出总额的比值,作为“社会保障制度”的代理变量。中国的社会保障水平逐年上升,但总体仍不高。社会保障水平提高有助于消解居民对未来的不确定性,激发居民降低预防性储蓄、增加即期消费和实业投资,从而有利于缓解中国经济失衡。

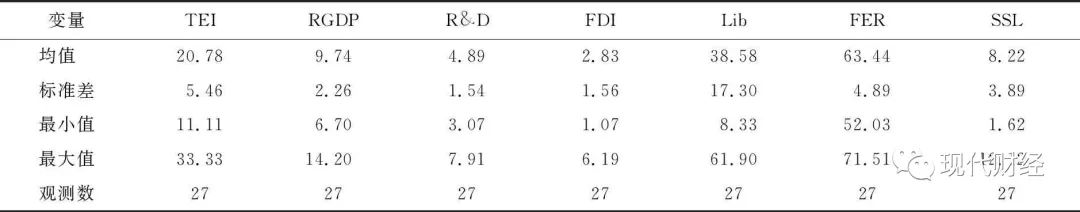

综上所述,本文的7个变量分别为被解释变量中国经济失衡程度;解释变量经济增长率、政府研发资助、外商直接投资、金融自由化指数、美元储备份额、社会保障水平。变量的选取与定义、描述性统计见表1、表2。

四、实证分析与结果解释

(一)实证模型与稳定性检验

本文运用向量误差修正模型(VECM),并通过脉冲响应分析和方差分解分析,实证考察前述3个维度的6个因素对中国经济失衡的影响。VECM模型的实质是含有约束性的VAR模型,其优点是可从短期波动和长期均衡两个方面考察自变量(发展战略和金融制度)对因变量(中国经济失衡)的影响。

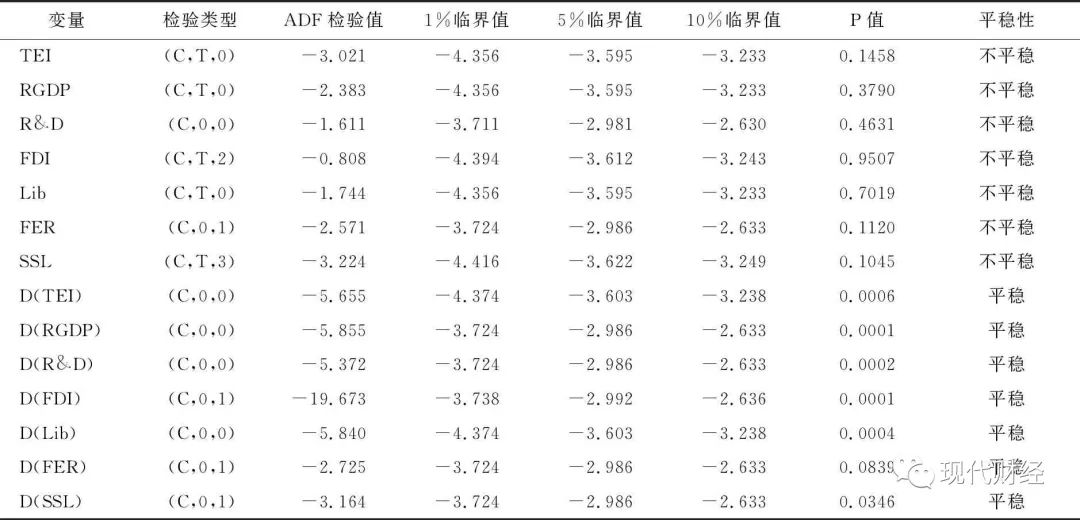

首先,利用ADF单位根检验数据的平稳性。根据表3的检验结果,在10%的显著性水平下,7个变量都是非平稳的,而这些变量的一阶差分序列都是平稳的,即它们都是I(1)序列。在这种情况下,可以对时间序列进行最小二乘法回归分析,并建立VAR模型。

上述ADF检验结果表明各变量的原数列为非平稳数列,因此本文运用Johansen协整检验对原数列进行协整关系的检验。表5中列示了5种可能的协整关系检验结果,它表明在5%的置信水平下,由AIC和SC准则信息可知TEI、RGDP、R&D、FDI、Lib、FER、SSL这7个变量之间至少存在1种协整关系,证明VAR模型存在着长期的均衡关系。

表1 变量的选取与定义

表2 各变量的描述性统计

数据来源:工业企业科研经费总额及其中的政府出资额来自《中国科技统计年鉴》(1992~2018年);实际利用的FDI来自Wind数据库;社会保障支出额、国家财政支出额、经济增长率数据来自《中国统计年鉴2018》;2006~2017年金融自由化指数根据Wind数据库、国家统计局、中国人民银行的数据和资料计算得到;美元储备份额数据来自IMF(http://data.imf.org/regular.aspx?key=41175),其中1991~1994年是利用插值法计算得到。

表3 ADF单位根检验结果

注:(C,T,K)表示单位根检验中含有常数项C、时间趋势项T和滞后阶数K,其中K主要根据AIC和SC准则判定。

其次,建立VAR模型并确定最佳滞后阶数。根据LR、FPE、AIC、SC、HQ最小值准则确定滞后阶数,如表4所示,本文选择模型的最佳滞后阶数为2。

表4 VAR模型的最佳滞后阶数

注:*表示被该种判定准则所选择。

表5 Johansen协整检验结果

图2 VECM系统稳定性检验图

再次,检验VECM模型的稳定性。对VECM模型进行单位根检验,检验结果见图2。除了VECM模型本身所假设的单位根之外,伴随矩阵的所有特征值均落在单位圆之内,故VECM模型是稳定的,据此可以进行脉冲响应及方差分解结果的显著性分析。

(二)向量误差修正模型(VECM)分析

对上述变量构建VECM模型,可得到以下方程②:

ΔTEIt=-0.5365*ecmt-1-0.0902ΔTEIt-1+0.6161*

ΔRGDPt-1-0.4311ΔR&Dt-1-0.6633ΔFDIt-1

+0.0012ΔLibt-1+0.0272ΔFERt-1-1.0296*

ΔSSLt-1+1.0170

(1)

在发展战略维度的变量中,ΔRGDP的系数为0.6161,ΔR&D的系数为-0.4311,ΔFDI的系数为-0.6633。经济增长率的系数为正,证实高增长率是中国经济失衡的加剧因素。政府研发资助和外商直接投资的系数为负,表明两者扩大可以减缓中国经济失衡。其原因在于:政府研发资助提升了出口商品的技术含量和附加值、促进贸易结构优化,从而导致贸易顺差缩减;而FDI企业出口商品附加值低、产业价值链升级导致相应的贸易顺差减少,FDI收益汇回母国导致中国净投资收益逆差,两者共同造成FDI负向影响中国经济失衡。

在金融制度变量中,ΔLib的系数为0.0012,ΔFER的系数为0.0272。这就表明,作为消除金融抑制主要途径的金融自由化举措是中国经济失衡的边际加剧因素,这很可能是由于中国金融自由化通过增进储蓄—投资转化效率、助力高经济增长,从而加剧中国经济失衡。美元储备份额的系数为正,证实了前述美元霸权地位是中国经济失衡固化或加剧的外部金融因素。

在社会保障制度变量中,ΔSSL的系数为-1.0296,表明提高社会保障水平在很大程度上有利于消减中国经济失衡,因此为消解经济失衡仍应坚持完善社会保障制度。

(三)脉冲响应分析和方差分解分析

为深入了解变量之间的动态影响关系,现对VECM模型进行脉冲响应分析和方差分解分析。脉冲响应分析结果如图3所示。从图3可知,中国经济失衡(TEI)受外商直接投资(FDI)的影响最大,且为负的脉冲响应;这一负向效应在第3期达到最大,此后逐渐减弱,到第7期达到平稳。TEI对政府研发资助(R&D)、社会保障制度(SSL)冲击的响应为负,并分别在第3期、第2期达到最大,随后小幅回落,并均自第5期起一直保持稳定。但中国经济失衡对政府研发资助和社会保障制度的响应均弱于外商直接投资。

中国经济失衡(TEI)对经济增长率(RGDP)、金融自由化(Lib)、美元储备份额(FER)冲击的响应均为正,这一正向反应分别在第2期、第3期、第3期达到最大,之后逐渐减弱,并分别从第7期、第6期、第6期起一直保持平稳。总体看,中国经济失衡对经济增长率、金融自由化与美元储备份额冲击的响应水平基本相当。

图3 各变量的结构冲击引起经济失衡波动的响应函数

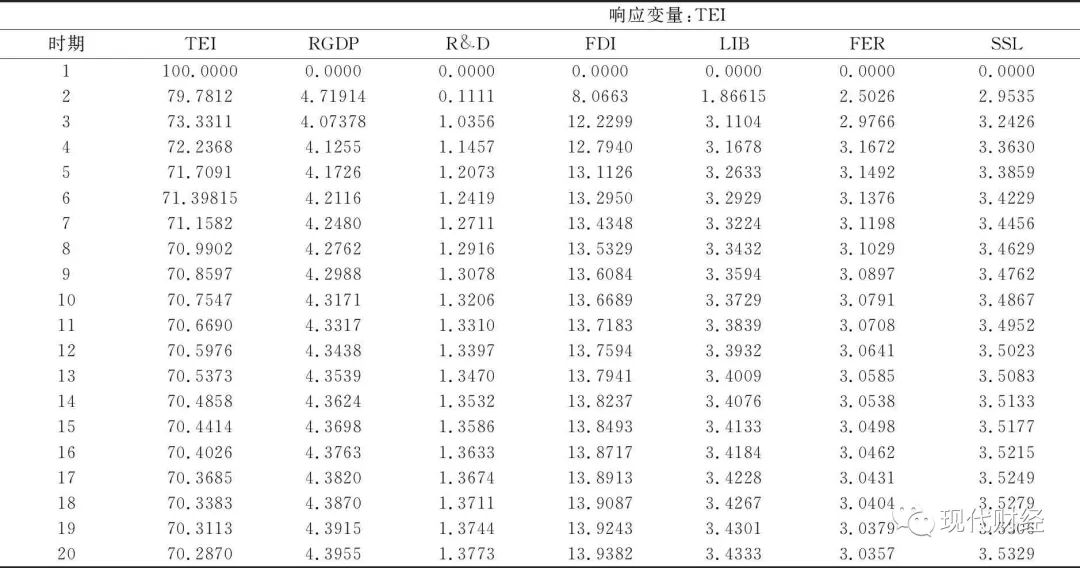

对VECM模型进行方差分解分析的结果见表6。从表6可以看出,中国经济失衡对其本身的冲击效应随着时间推移而不断缩减,最大的冲击贡献率是在第1期(年)达到100%。6个解释变量对经济失衡的冲击效应均随时间推移而不断增强。其中,外商直接投资对经济失衡的贡献率在第20期达到13.94%;经济增长率、政府研发资助、金融自由化、美元储备份额和社会保障水平对经济失衡的贡献率在第20期分别为4.40%、1.38%、3.43%、3.04%、3.53%。从对各期的贡献度来看,中国经济失衡的最主要影响因素是外商直接投资,合理调整外商直接投资政策具有重大意义。

五、结论与启示

本文以中国经济失衡程度为被解释变量,以经济增长率、政府研发资助、外商直接投资作为发展战略的代理变量,以金融自由化(金融管制放松或解除)、美元储备份额(美元在全球外汇储备中的份额)作为金融制度的代理变量,以社会保障水平作为社会保障制度的代理变量,运用向量误差修正模型(VECM模型),实证考察中国经济失衡的影响因素,得到的主要结论是:

第一,经济增长率(RGDP)、金融自由化(Lib)和美元储备份额(FER)对中国经济失衡的影响为正,它们的系数依次为0.6161、0.0012和0.0272;政府研发资助(R&D)、外商直接投资(FDI)和社会保障水平(SSL)对中国经济失衡的影响为负,它们的系数依次为-0.4311、-0.6633和-1.0296。脉冲响应分析和方差分解分析表明,外商直接投资对中国经济失衡的影响最大。

表6 中国经济失衡的方差分解结果

第二,本文关于经济增长模式、社会保障制度的实证发现,与已有文献的结论一致,即:高经济增长率是中国经济失衡的加剧因素,完善社会保障制度则是主要的消解因素。同时,政府研发资助有利于提升出口品的技术含量和附加值,缓解经济失衡。对于中国经济失衡的影响因素,本文的结论是外商直接投资(FDI)对中国经济失衡的影响为负,金融自由化、美元霸权地位的影响为正。

上述研究结果对于中国治理经济失衡具有重要的政策启示:

第一,中国应利用“新冠肺炎疫情”冲击、国际经济深刻调整、外部环境动荡复杂所集聚的改革共识、压力与动力,以供给侧结构性改革为主线,切实推动中国经济由要素驱动、出口导向型高速度增长(发展型国家战略),转向创新驱动、内需为主的高质量发展,以发展战略转型为实现经济再平衡提供保障和指引。

第二,中国应继续完善社会保障体系,提高社会保障水平和质量;扩大对关键核心技术的研发投入,提高科技自立自强能力,夯实经济增长动能转换(转向内需主导并以国内循环为主)、发展战略转型的民生稳固基础和科技创新支撑。因适应发展战略转型要求,考虑到金融自由化(金融管制放松或解除)通过助力中国经济高增长而在边际上加重中国经济失衡的实证结论,将中国金融自由化改革服务实体经济的着力点由支撑高速度增长,转向通过普惠金融扩面、科技金融提质、绿色金融增效来支撑高质量发展。

第三,中国应扩大全方位高水平开放,持续改善营商环境,优化外商直接投资布局,以更加开放的内外双循环和良性互动促进中国经济再平衡。同时,完善国际经济治理和储备货币体制改革,稳步推动人民币国际化,消除外部失衡赖以延续的“对称性不调节解”。

注释:

①感谢中南财经政法大学曾松林副教授、武汉大学博士生王空以及匿名审稿人的精彩评论和建设性意见,文责概由作者自负。

②构建的VECM模型的回归结果因篇幅限制未列示,备索。

参考文献:

[1] 吴敬琏.解决内外失衡的出路在于推进改革,实现增长模式的根本转变[C].北京:国际金融论坛第三届年会论文集,2006:19—23.

[2] 余永定.见证失衡——双顺差、人民币汇率和美元陷阱[J].国际经济评论,2010,(5):7—44.

[3] 吕炜,曾芸.体制性约束、双重失衡与政策权衡——全球金融危机挑战与中国的财政政策选择[J].财贸经济,2009,(3):45—54.

[4] Lemoine, F. FDI and the Opening Up of China's Economy[Z]. CEPII Working Paper, No. 2000—11.

[5] 陈勇兵,曹亮.生产分割、垂直FDI与贸易增长——基于1994—2007年省际面板数据单位根与协整检验[J].宏观经济研究,2012,(3):26—33.

[6] 张友国. 中国贸易增长的能源环境代价[J].数量经济技术经济研究,2009,(1):16—30.

[7] 樊纲.中国经济再平衡之路:内外均衡与财税改革[M].上海:上海远东出版社,2010.

[8] Cooper, R.,N. Global Imbalances: Globalization, Demography, and Sustainability [J]. Journal of Economic Perspectives, 2008, 22(3):93—112.

[9] 杨继军,任志成,程瑶.人口年龄结构如何影响经济失衡——理论与中国的经验分析[J].财经科学,2013,(1):65—73.

[10] Cline,W.R. Williamson, J. See also the Update to this Policy Brief[J]. Policy Briefs, 2008, 2(4):381—383.

[11] Chinn, M.D. Evidence on Financial Globalization and Crises: Global Imbalances[Z]. La Follette School Working Paper Series, No. 2011—002.

[12] Chinn, M.D., Eichengreen, B., Ito, H. A Forensic Analysis of Global Imbalances[J]. Oxford Economic Papers, 2013, 66(2): 465—490.

[13] Bracke, T., Bussière, M., Fidora, M. and Straub, R. A Framework for Assessing Global Imbalances[J]. The World Economy, 2010, 33(9):1140—1174.

[14] 卢万青.我国经济内外失衡的制度原因剖析[J].国际经贸探索,2011,(6):26—33.

[15] 刘威,舒琪,金山.基于G20评估体系的中国宏观经济失衡测度——兼论中国外部失衡治理的影响因素[J].世界经济研究,2015,(10):54—60.

[16] 王必锋.要素市场扭曲对中国经济外部失衡的影响研究[M].北京:经济科学出版社,2015.

[17] 林雪,林可全.中国要素价格扭曲对经济失衡的影响研究[J].上海经济研究,2015,(8):64—76.

[18] 孙祁祥,肖志光.社会保障制度改革与中国经济内外再平衡[J].金融研究,2013,(6):74—88.

[19] Chinn, M.D., Ito, H. Current Account Balances, Financial Development and Institutions: Assaying the World Saving Glut[J]. Journal of International Money & Finance, 2007, 26(4):546—569.

[20] 朱超,张林杰.人口结构能解释经常账户平衡吗[J].金融研究,2012,(5):30—44.

[21] 王年咏,张甜迪.全球经济失衡的持续性分析——基于国际资本流动与经常账户失衡的视角[J].中南财经政法大学学报,2013,(3):94—99.

[22] 张立娟.中国经济失衡成因的四大论断评析[C].北京:2018年中国现代经济史学科研究动态及前沿问题研讨会论文集,2018:231—242.

[23] 约翰逊.通产省与日本奇迹(中译本)[M].北京:中共中央党校出版社,1992.

[24] 罗伯特·韦德.驾驭市场:经济理论和东亚工业化中政府的作用[M].吕行建,等,译. 北京:企业管理出版社,1994.

[25] World Bank. The State in A Changing World [J]. Third World Quarterly, 1997, 18(5):935—940.

[26] Block, F. Swimming Against the Current: The Rise of a Hidden Developmental State in the United States[J]. Politics & Society, 2008, 36(2):169—206.

[27] 琳达·维斯,约翰·M,霍布森,等. 国家与经济发展:一个比较及历史性的分析[M].黄兆辉,廖志强,译.长春:吉林出版集团,2009.

[28] 吴敬琏. 让历史照亮未来的道路:论中国改革的市场方向[J].经济社会体制比较,2009,(5):1—10.

[29] 沈程翔.中国出口导向型经济增长的实证分析:1977—1998[J].世界经济,1999,(12):26—30.

[30] 爱德华·肖.经济发展中的金融深化(中译本)[M].北京:中国社会科学出版社,1989.

[31] 罗纳多·I·麦金农. 经济发展中的货币与资本[M].卢骢,译.上海:三联书店,1997.

[32] Gourinchas, P.O., Rey, H. From World Banker to World Venture Capitalist: U.S. External Adjustment and the Exorbitant Privilege[Z].CEPR Discussion Papers, 2005, 24(4):303—307.

[33] Rueff, J. The Monetary Sin of the West[J]. Lecturas De Economía, 1971, 7(76):293—327.

[34] 特里芬. 黄金与美元危机[M].陈尚霖,雷达,译.北京:商务印书馆,1997.

[35] Dooley, M.P., Folkerts-Landau D, Garber P M. An Essay on the Revived Bretton Woods System[J]. Social Science Electronic Publishing, 2003, 9(4):307—313.

[36] 巴里·艾肯格林. 嚣张的特权:美元的兴衰和货币的未来[M].陈召强,译.北京:中信出版社,2011.

[37] 黄薇,韩剑. G20参考性指南:治理全球经济失衡的第一步[J].金融评论,2012,(1):38—48.

[38] Abiad, A., Detragiache, E., Tressel, T.A. New Database of Financial Reforms[Z]. IMF Working Paper, WP/08/266.

作者简介:王年咏(1969— ),男,湖北新洲人,中南财经政法大学金融学院教授,博士生导师;姜晶晶(1991— ),女,湖北武汉人,中南财经政法大学金融科技研究院助理研究员,本文通讯作者;张立娟(1989— ),女,湖南沅陵人,湖南农业大学经济学院讲师。

【免责声明】《现代财经》微信公众平台所转载的专题文章,仅作佳作推介和学术研究之用,未有任何商业目的;对文中陈述、观点判断保持中立,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任;文章版权属于原作者,如果分享内容有侵权或非授权发布之嫌,请联系我们,我们会及时审核处理。

三、健康生活

【健康小贴士】冬季养生粥应该喝什么粥?推荐十一:脊肉粥。材料:脊肉、粳米、食盐、水。做法:取脊肉50克洗净切小块,用少许油炒后与粳米50克、适量水同煮成粥,加食盐少许调味,早晚空腹食用。功效:《随息成饮食谱》载,猪肉补肾液,充胃汁,滋肝阴,润肌肤,利二便,止消渴,起洭羸。猪脊肉的特点是色白面嫩,含有丰富的维生素C、B1、B2等多种具有美容作用的营养成分。本粥除体虚面色不悦之人食外,平素健康之人常喝此粥,有防皱除皱的作用。

《现代财经-早读分享》是由《现代财经》天津财经大学学报编辑部编辑出版(总第1826期)

编辑整理:蔡子团队

团队成员:高阳、徐姗姗、李莉、郭蔷、许思宁、马洪梅、蔡跀、陈晨、张晓丹、白晓萌、李茸茸、梁晓娟