挚友知音

倪瓒的一生很简单,二十八岁前他生活安逸,逍遥于尘喧之外,受着兄长的护佑,沉溺书文诗画而不谙世事,兄长弃世以后他的生活轨迹变了,治家理业很难、很重,于是他便开始尽散家财,云游五湖三泖问,过着隐逸的自在生活。他的洁癖被人反复转述辑录,就为突出他心性的高洁、人品的别类,而文藻的背后又会给人感觉荒唐不可思议,但是这种荒诞的“怪癖”就是倪云林禀赋的特质,就像他所崇奉的前代画家米芾有洁癖一样,米氏云山的烟云(倪瓒家居有海岳翁书画轩)供养出的这位隐者总是“白眼视俗物”,一个米癫一个倪迂,似乎他很难与人交往,但是从他在《述怀》诗中说自己是:“励志务为学,守义思居贞。闭户读书史,出门求友生”看,他又不是不爱待人接物。如果他的自述仍然不能令人相信他能够结交友朋,那么周南老为他盖棺定论写的墓志铭中有一段描述,我们可以了解倪瓒对“客”的热情:牛每雨止风收,杖履自随,逍遥容与,咏歌以娱,望之者识其为世外人,客至,辄笑语留连,竟夕乃已……”。他是元季末世中另类的文人,“人之垂令名于当世者,岂易得哉”,儒家积极人世的“道”在他心中停留.使他成为一个淳雅质朴的人,竭力避免喧嚣纷扰的俗物.在一次次的悟道与禅修后他“清言屈时英”,他的人生观就是“贵富乌足道,所思垂令名”,一方面喜欢独处幽静,另一方面他又乐意有朋友的到访,担心没有人来终结孤寂而毁于枯寂。玉山主人顾瑛说他“酷好读书,尊师重友,操履修洁,诗趣淡雅如韦苏州;作小山水人高房山,自号经锄隐者”,同时又说他“累辱见招,规往而每不果”(《草堂雅集》卷六)。此说更加能表明倪瓒是多么愿意与朋友相聚,他所交接的多方外羽士、在野士人,前文玉山草堂中风流一时的人物均与倪瓒有深厚的交谊。

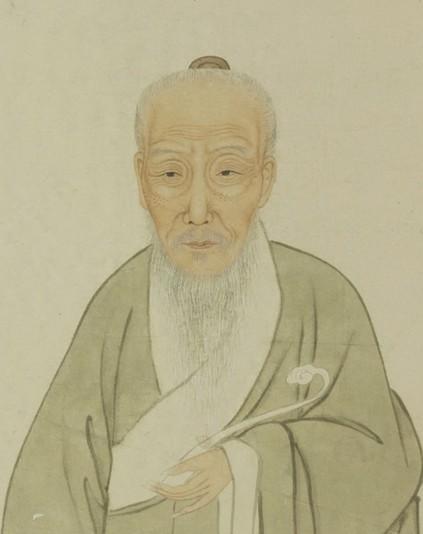

黄公望

黄公望(1269-1354),元代画家。本姓陆,名坚,汉族,江浙行省常熟县人。后过继永嘉府(今浙江温州市)平阳县(今划归苍南县)黄氏为子,居虞山(今宜山)小山,因改姓黄,名公望,字子久,号一峰、大痴道人。中年当过中台察院椽吏,后皈依"全真教",在江浙一带卖卜。擅画山水,师法董源、巨然,兼修李成法,得赵孟頫指授。所作水墨画笔力老到,简淡深厚。又于水墨之上略施淡赭,世称“浅绛山水”。晚年以草籀笔意入画,气韵雄秀苍茫,与吴镇、倪瓒、王蒙合称“元四家”。擅书能诗,撰有《写山水诀》,为山水画创作经验之谈。存世作品有《富春山居图》、《九峰雪霁图》、《丹崖玉树图》《天池石壁图》等。

黄公望长倪瓒三十二岁,这对忘年交缘于倪瓒长兄昭奎,二人曾同为徐琰僚属,后倪昭奎做全真教道官,大痴入玄门也是受其影响。倪瓒交游中最尊崇二位师友,其一张雨,其二即大痴道人,倪瓒与大痴翁深交,两人多有翰墨往来。作为长者、前辈,黄公望或作画以示或题诗以赠,这对倪瓒画风之成熟非常重要。令人感动的是大痴曾费时“十有余年”为云林画《江山胜览图》长卷,画上自述云:“余生平嗜懒成痴,寄心于山水,然未得画家三昧,为游戏而已……颇有佳趣,惟云林能赏其处为知己。”

1341年,七十三岁时的黄公望为云林画《层峦晓色图》,云林诗题:“雪上溪山也自佳,黄翁摹写慰幽怀。若为胜载乌程酒,直到云林叩野斋”。

1342年,年轻的王蒙持云林《春林远山图》请大痴跋,诗云:“春林远岫云林画.意态萧然物外情,老眼堪怜似张籍,看花玄圃欠分明”。虽说自己“老眼昏花”,但倪画特征“萧然物外情”,可没放过痴翁法眼。

1345年,倪云林传世名作《六君子图》上,大痴题云:“远望云林隔秋水,近看古木拥坡陀,居然相对六君子,正直特立无偏颇”,一语道破了画中的象征意味。

1349年,黄子久成为倪瓒“清闲阁中一老友”,在此啸咏月余,挥毫濡墨.作《楚江秋晓图》。云林“观其江乡野店,绝壑奇峰,复有匡庐、洞庭之想”,并赋五言:“依稀沙际路,飘飘江上舟,名山少文画,壮岁子长游,挥毫自酣适,清咏似消忧,且尽兹晨乐,明朝非所谋”。

1352年。倪云林在大痴画上留下一段题跋:“本朝画山林水石,高尚书之气韵闲逸,赵荣禄之笔墨峻拔,黄子久之逸迈,王叔明之秀润清新,其品第固自有甲乙之分,然皆予敛衽无间言者,外此非余所知矣,此卷虽非黄杰思,要亦自有一种风气也。”这段名跋,不仅表明倪瓒鉴赏力的一流精到,而且“逸迈”二字恐怕也成为往后史评家概括大痴的常用词汇了。

1353年是倪瓒人生转折期,弃家漂泊前夕的五月廿六日,两人篝灯夜谈,大痴翁见案上有雪版笺,兴致激发,遂援笔作画,这是双方合作的巅峰作品,据《古缘萃录》描述,画面上方峰峦秀润,烟树迷蒙,溪桥斜横,山阁高敞,乃是子久手笔,画面下端画树、石、亭子、坡石平坡,简淡萧疏,乃云林手笔也。倪瓒赋诗云:“烛发荧荧照酒明,故人相对说平生,前村树木三年别,老大难忘笔底名……”惜哉后人无缘观赏。

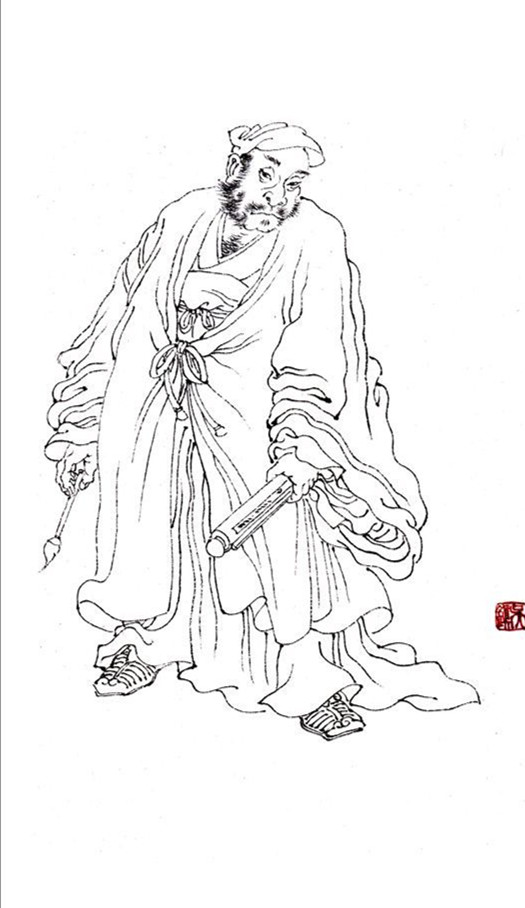

吴镇

吴镇(1280—1354),元代画家。字仲圭,号梅花道人,尝署梅道人。浙江嘉善人。早年在村塾教书,后从柳天骥研习“天人性命之学”,遂隐居,以卖卜为生。擅画山水、墨竹。山水师法董源、巨然,兼取马远、夏圭,干湿笔互用,尤擅带湿点苔。水墨苍莽,淋漓雄厚。喜作渔父图,有清旷野逸之趣。墨竹宗文同,格调简率遒劲。与黄公望、倪瓒、王蒙合称“元四家”。精书法,工诗文。存世作品有《渔父图》、《双松平远图》、《洞庭渔隐图》等。

吴镇与倪瓒没有直接的书画往来,他们通过友朋的引荐和介绍相互以诗书怀,表达了各自的敬慕之意,他们对各自的书画通过友朋间的传递也相互有了了解。吴镇次韵倪瓒《病中九日怀山园三首》,并题于《耕云东轩读易图》,其三日:“云林点笔染秋山,往道荆关今又还,别去相思无可记,开缄时见墨纤纤”(《元诗选》二集)。倪瓒在元初真士所藏吴镇《平林野水图》上和诗曰:“……家住梅花村,梦绕白云乡。弄翰自清逸,歌诗更悠长”。吴镇题《倪云林画》:“隐君重价如结缘,萝屋萧然依古木。篮舆不到五侯家,只在山椒与泉曲”(《元诗选》二集上)。倪瓒题《吴仲圭山水》:“道人家住梅花邮,窗下松醪满石樽。醉后挥毫写山色,岚霏云气淡无痕”。两人一来一往的诗唱充分表达出对各自人品画格的赞美。

吴镇与倪瓒虽家道处境相差相别,但两人对人生的态度、对书画的理解,不谋而合,堪称知己同道。在《梅花道人墨菜诗卷》倪瓒题诗有“游戏人三昧,披图聊我娱”。而吴镇尝言:“墨戏之作,盖士大夫词翰之余,适一时之兴趣……”《墨菜诗卷》吴镇诗后跋语:“梅花道人因食菜糜,戏而作此。友人过庐索墨戏,因书而遗之,聊发同志一笑”。云林观后题诗云:“肉食固多鄙,菜烹元自癯……游戏人三昧,披图聊我娱”。吴镇“墨戏”之说与倪瓒“游戏人三昧,披图聊我娱”实质是一样的,两人同知同道,书画之后可以会心一笑了。

王蒙

王蒙(1308-1385),元代画家。字叔明,号黄鹤山樵。赵孟頫外孙。湖州(今浙江吴兴)人。山水画受赵孟頫影响,师法董源、巨然,集诸家之长自创风格。作品以繁密见胜,重峦叠嶂,长松茂树,气势充沛,变化多端;喜用解索、牛毛皴,干湿互用,寄秀润清新于厚重浑穆之中;苔点多焦墨渴笔,顺势而下。兼攻人物、墨竹,并擅行楷。与黄公望、吴镇、倪瓒合称“元四家”。存世作品有《青卞隐居图》《葛稚川移居图》《夏山高隐图》《丹山瀛海图》《太白山图》等。

王蒙(1308-1385),元代画家。字叔明,号黄鹤山樵。赵孟頫外孙。湖州(今浙江吴兴)人。山水画受赵孟頫影响,师法董源、巨然,集诸家之长自创风格。作品以繁密见胜,重峦叠嶂,长松茂树,气势充沛,变化多端;喜用解索、牛毛皴,干湿互用,寄秀润清新于厚重浑穆之中;苔点多焦墨渴笔,顺势而下。兼攻人物、墨竹,并擅行楷。与黄公望、吴镇、倪瓒合称“元四家”。存世作品有《青卞隐居图》《葛稚川移居图》《夏山高隐图》《丹山瀛海图》《太白山图》等。

倪瓒与王蒙的交谊比较长久。至正十四年(1354)王蒙四十七岁时留吴与倪瓒游,其“秀润清新”的画风给倪高士留下了极深的印象。“允尔英才最,居然外祖风”也是倪高士所心仪的品格。两人年龄相去不算悬殊,诗会同集、艺事往来.时有合作。至正二十一年(1361),倪瓒寓笠泽,与王蒙合作《松石望山图》,今题为《倪瓒王蒙合作山水轴》。王蒙尝为倪瓒画像,“上作层峦疏木,木下一人趺坐,神意殊远……”(见《清闽阁志》卷五)。

倪、王两人最大的区别在于倪瓒是彻底的隐逸.而王蒙不是。云林《送王叔明》诗中“仕途岂云贵,具琛非所珍,当希陋巷者,乐道不知贫”。已表明了自己明确的人生观念。而云林《寄王叔明》中“野饭鱼羹何处无,不将身作系官奴,陶朱范蠡逃名姓,那似烟波一钓徒”的恬淡生活,显然不是外祖显达,自身又常涉足结交名流圈子,少年英迈的王蒙所能长期隐忍的,所以王蒙既接受张士诚的官职,明初又出仕泰安知州,不久.即受牵连入狱并屈死狱中。王蒙在倪画如《惠麓图》、《云林春霁图》上的跋语:“……仆与云林别已及二年,云林弃田宅,携妻子,系舟汾湖之滨,日与游者,皆烟波钓艇,江湖不羁之士也。回望乡里,苦日之纷扰,如脱敝屣,真有具见之士也”,他对倪高士的人生状态极为欣赏。所以,即使云林在五湖三泖间漂游,王蒙还曾多次去造访,两人交谊颇为深厚。

虞堪

虞堪,字克用,一字胜伯,长洲(今苏州)人,家中藏书甚丰。能诗善画,作品有《江山风雨图》、《雨竹》、《山居图》等,著有《希淡园诗》三卷。虞胜伯清修卓行,在乡里很为人瞩目,倪瓒给虞堪的诗不少,画也不在少数,倪云林评其诗画渊源是“诗法道园能人室,画传洪谷早升堂”。奎章阁四学士之一虞集(道园)是虞堪的从叔祖。

在虞堪看来,则更爱云林画竹,《清閟阁全集》中收有他为倪之画竹的题诗三篇:

一、《题云林为文修上人画竹石》:“庭前树子转屈铁,石上竹君凌古青,得见文殊参幻想,也府重说净名经。”

二、《题云林为张高士画竹石古木》:“如何拾取几机石,为托当年泛海槎,八月河清风露白,忽飞鸾鹊影交加,侵晨好在不梳头,写此疏篁古木秋,清气逼人当不得,岁寒谁与说风流。”

三、《题云林为薛鹤斋画竹》:“云林写竹如琅玕,我共爱之长相看,风凰去矣秋影独,白鹤归来辽海寒。”

“庭前树子转屈铁”指倪画之“硬”;“云林写竹如琅玕”之“琅玕”一意为石而似玉,一意指竹,一意指珠树,一语三关,既谓倪竹之秀润如玉,又说云林画竹似竹,技法高超,或者“如麻如芦”外多一“珠树”,耐人寻味;“清气逼人当不得”则又是叹赏倪画之风貌形象气韵,言之都十分妥帖。

倪瓒1351年所作《惠麓图》今已不传,虞堪留下的诗跋给我们提供了形象的描述:“天末远峰生掩冉,石问流涧落寒清,因君写出三株树,忽起孤云野鹤情”。原来是像《六君子图》一般的倪画成熟期的画面形式,可以想象其高胜了。

柯九思

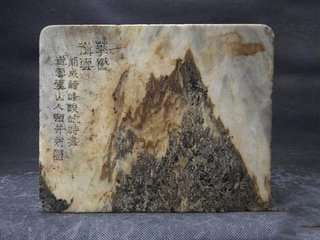

柯九思(1290—1343)(元)字敬仲,号丹丘、丹丘生、五云阁吏,台州仙居(今浙江仙居县)人,江浙行省儒学提举柯谦(1251—1319)子。博学,长诗文,精鉴别。书法雄健稳秀。工山水、花卉、竹石,尤精墨竹。所作宗文同法,写干用篆法,枝用草书法,写叶用八分或用鲁公撇笔法,用书法写疏篁,晴雨风雪、横出悬垂、荣枯稚老各极其妙,颇具奇趣,为文同一派之最佳者。传世作品有至正四年(1338)与倪瓒会于清阁所作《清阁墨竹图》轴,现藏故宫博物院;《双竹图》轴藏上海博物馆;《晚香高节图》轴藏台北故宫博物院;《仿郭熙山水图》卷流入美国。著有《墨竹谱》,元代《草堂雅集》收录其诗文。

1338年,四十九岁的柯九思在吴地已游处几年,倪瓒清閟阁家藏典籍及书画名迹不时吸引着他,这一年的冬天,柯九思终于到访倪瓒住所,被倪高士留宿,处于“乔木修篁,蔚然深秀”中的清閟阁内,两人赋诗以赠外,柯九思留下《清闷阁墨竹》一幅。柯九思的这幅墨竹图,宗法文同,画墨竹二竿依岩石而立,竹叶分向背浓淡,竹左一石,气韵浑厚得北苑遗意。书法运笔,严谨讲究,对于前辈名家的墨宝,倪云林(时年三十八岁)自然十分爱惜。至1343年,柯九思得风疾去世之前,两人尚有一些交往,之后也许是阅历渐深,画学精进,倪云林重新认识了柯九思,对柯的评价也趋于一般,说柯博士“狂逸有海岳之风”但“目力稍恕”,这听起来多少有此挖苦的意思。前辈虞集对柯九思画竹很是推崇,可狷介的倪云林并没有人云亦云,他对画竹已形成了自己的观念意识。画竹在文人中流行,吴地的画竹名家辈出,倪瓒也是画竹高手。云林在《题柯敬仲竹》一诗中,拈出两个问题引人注目:一、画竹易“写”,以书入画,在墨竹一科中最易实现毋需争辩,且以书入画能“挥洒出新意”;二、人品影响画品这一古老命题。倪画之气韵,倪画之耐人寻味,倪画之“不可学”正是由于他本身品质的独一无二,当然也有文不如其人、画不如其人的例子,但至少倪瓒认为人品关乎画品:

1338年,四十九岁的柯九思在吴地已游处几年,倪瓒清閟阁家藏典籍及书画名迹不时吸引着他,这一年的冬天,柯九思终于到访倪瓒住所,被倪高士留宿,处于“乔木修篁,蔚然深秀”中的清閟阁内,两人赋诗以赠外,柯九思留下《清闷阁墨竹》一幅。柯九思的这幅墨竹图,宗法文同,画墨竹二竿依岩石而立,竹叶分向背浓淡,竹左一石,气韵浑厚得北苑遗意。书法运笔,严谨讲究,对于前辈名家的墨宝,倪云林(时年三十八岁)自然十分爱惜。至1343年,柯九思得风疾去世之前,两人尚有一些交往,之后也许是阅历渐深,画学精进,倪云林重新认识了柯九思,对柯的评价也趋于一般,说柯博士“狂逸有海岳之风”但“目力稍恕”,这听起来多少有此挖苦的意思。前辈虞集对柯九思画竹很是推崇,可狷介的倪云林并没有人云亦云,他对画竹已形成了自己的观念意识。画竹在文人中流行,吴地的画竹名家辈出,倪瓒也是画竹高手。云林在《题柯敬仲竹》一诗中,拈出两个问题引人注目:一、画竹易“写”,以书入画,在墨竹一科中最易实现毋需争辩,且以书入画能“挥洒出新意”;二、人品影响画品这一古老命题。倪画之气韵,倪画之耐人寻味,倪画之“不可学”正是由于他本身品质的独一无二,当然也有文不如其人、画不如其人的例子,但至少倪瓒认为人品关乎画品:

谁能写竹复尽善,高赵之后文与苏; 检韵萧萧人品系,篆籀浑浑书法俱。奎章博士生最晚,耽诗爱画同所趋;兴来挥洒出新意,孰谓高赵先乎吾。

陈氏兄弟

有大髯、小髯之称的陈惟寅、陈惟允昆仲与倪瓒是过从甚密的知交,其为人为文为画都深得倪高士赏识,云林弃家漂泊后,兄弟俩还是经常访问倪高士旅寓之门,探望之余或“棋枰消永日”或“调琴寄闲情”,以慰云林风雅之怀。

陈汝秩.字惟寅,寓吴县(今苏州),力学安贫,惟允之兄,洪武之初以人才征至京师,后以母老辞归,工诗文,性嗜古,每购书画。倾资弗惜,善山水,绘法宗唐宋,傅采著色,有李思训、李成之标致。陈汝言,字惟允,号秋水,与兄汝秩齐名,工诗画,善弹琴。

陈氏兄弟并有隽才,惟寅“藻丽不群,飘然有出尘之想”,如“古之独行士”,倪云林在《赠惟寅》诗中描述了两人会晤相向时的虚怀状态:“隐几方熟睡,故人来扣扉,一笑无言说,清坐澹忘机……”,这就是倪高士常做的无人可解之“清虚事业”,陈氏昆季尤乐意奉陪。

惟寅之画已不见史传,称“深知其人”的倪高士常常夸赞惟寅“逍遥岩岫,翳名自肆”。对他的画作风格尚无置评,只说“赋诗翰墨特其余事耳”。惟允生来豪俊,意气风发,如今世所谓热血青年。“惟允西市之日……从容染翰,画毕就刑”之举.在倪云林看来,直可视作嵇生琴,俨然有晋人高风。惟允画作流传甚广,《荆溪图》、《百丈泉图》、《诗意图》等均传至今世。

《诗意图》册页(即《慈母手中线小幅》)图左有倪瓒录孟郊《游子吟》诗,款署“……陈维允画,倪元镇书。至正乙巳九月”.“至正乙巳”为至正二十五年(1365)。这虽是一幅故事图说类型的作品.但没有一点俗说,维允以白描写意,稍做晕染,加上倪云林的题识,整个作品温雅俊秀,文思与书画结合,十分耐看。

《诗意图》册页(即《慈母手中线小幅》)图左有倪瓒录孟郊《游子吟》诗,款署“……陈维允画,倪元镇书。至正乙巳九月”.“至正乙巳”为至正二十五年(1365)。这虽是一幅故事图说类型的作品.但没有一点俗说,维允以白描写意,稍做晕染,加上倪云林的题识,整个作品温雅俊秀,文思与书画结合,十分耐看。

也许于温文儒雅的吴人中,豪爽俊拔的陈郎很是吸引倪瓒,不仅《荆溪图》上留下长跋。传世精品《江岸望山图》就是为送惟允去会稽而作。除此,云林还有“澹墨修疏,如不经意”的一幅《墨竹》赠送惟允,诗云:“赋诗写图以为赠.比竹贞德琴亮清”。

陈植

陈植(1293~1362),字叔方,号慎独叟,吴县人。工诗,善画树石,他是云林赖以依靠的朋友。陈植的父亲陈深(1259~1329),宋亡后才弱冠,以“笃志古举”隐居乡里,闭门著书。在家教的影响下,陈植也是“纯行笃孝,隐居求志,教授乡里”,亦颇受乡人尊敬,著有《慎独叟遗稿》一卷存世。倪瓒游于平江时常借居陈植家中。有时不谙世事的倪高士会求他帮忙,以解忧排难,陈植总是能替老友操办妥帖。所以倪高士《早春见怀》诗、《仲夏怀思》诗也多多寄呈这位甘为人忙的诗画朋友。《侨吴集》、《图绘宗答》、《六研斋笔记》等名著对其评语皆一片褒扬之声。1358年,陈植为袁泰作《江浦树石图》,被评为“苍莽竦宕,有子久气韵”。陈植“画思之磅礴裸跣,山林泉石、幽篁怪木,可各尽其变态”。如果有人欲“挟富贵求之富贵者,虽百金不予一笔”,令人肃然起敬,所以倪高士曾寄书恭维他“神相德人,百福萃止”。

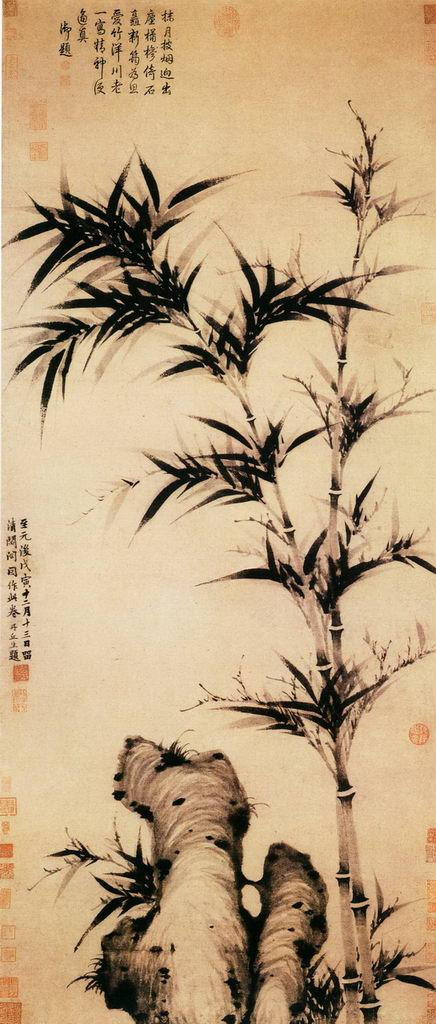

僧方厓

倪瓒弃家前已名重江南,苏州重居寺僧方厓慕名求见清閟阁不果,就画墨兰于扇面,“持以为贽,再往祗陀(无锡梅村)”,云林“倒屣相迎,把臂而语”,两人倾谈,“一盂一榻,晨钟夕梵,周旋甚欢”。方厓受倪高士如此契重,墨兰扇面出手不凡之功也。方厓回苏州,临别时受倪瓒捐赠佛宫银五十两,僧人以此造精舍以待云林。张氏据吴后,方厓避居荆溪(宜兴)保安寺,倪云林也四处漂泊,两人相会之日渐少,但倪瓒对方厓惦念不忘,只要有人往荆溪,总会诗呈方厓禅师伯,以述“枫叶烂斑霜落后,竹枝萧瑟渚边头”等旧日交游之思。

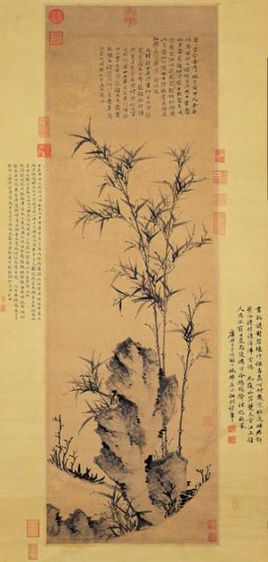

方厓的作品传世极少,有《墨竹图》(见左图)现藏台北故宫,上有元季宜兴书家马治题跋,录虞道园《听秋轩》诗于画上,此图绘三支修竹挺直于秀石旁,竹叶撇脱,浓淡有致,运笔浚爽劲利,画面清丽遒逸,一望而知是吴地风格。

杨维桢

杨维桢(1296—1370)元末明初著名诗人、文学家、书画家和戏曲家。字廉夫,号铁崖、铁笛道人,又号铁心道人、铁冠道人、铁龙道人、梅花道人等,晚年自号老铁、抱遗老人、东维子,会稽(浙江诸暨)枫桥全堂人。与陆居仁、钱惟善合称为“元末三高士”。

杨维桢(1296—1370)元末明初著名诗人、文学家、书画家和戏曲家。字廉夫,号铁崖、铁笛道人,又号铁心道人、铁冠道人、铁龙道人、梅花道人等,晚年自号老铁、抱遗老人、东维子,会稽(浙江诸暨)枫桥全堂人。与陆居仁、钱惟善合称为“元末三高士”。

倪瓒与杨维桢相识于玉山草堂鼎盛时期。倪瓒与张雨有师友之谊,张雨与杨维桢乃知己之交.张雨去世后,两人相聚同集之会日少。倪云林“刚肠疾恶,不能泛爱博容”,杨廉夫虽学问渊博,才力横逸,但恰恰能宽爱博容,而其性纵情恣意,放诞任性于山水风月,这样与静修内敛又素有洁癖的倪高士差别犹如天壤,恐怕倪瓒对晚年耽好声色的杨廉夫不会增加太多好感。玉山草堂“推主敦盘,铅粉狼藉,鞋杯传饮”还惹得倪离士拂袖而去,但杨廉夫并不芥蒂于胸,以他一贯的热情洋溢,和诗、题画,对云林诗才画艺,甚至云林之“迂”、之“避俗如避仇”、“居山久慕陶弘景”等孤怀远尚大加赞赏。杨维桢和倪瓒都受到张氏兄弟的多次招邀,杨处理得很好,趋而不与,写几篇颂文而已;倪瓒则拒而不受,决绝果断.以至于惹恼、惹急了张氏兄弟。《草堂雅集》卷后二录杨维桢《奇云林诗》,诗前有一段描述,日:“丞相怒之戏。迂父未解贤否曲直意,反贻辩求解。故为赋二章,知取怒者贤且直,而怒者妄焉耳”。其诗一曰:“祗陀山下问幽居,新长青松七八株,见说近前丞相怒,归来自写草堂图”,就生动地表现出两人性格的巨大差异。

倪瓒《竹石霜柯图》(即《竹石乔柯图》)现藏上海博物馆,画上有杨维桢题“老铁在素轩醉书”,诗日:“嫩瓒老生懒下楼。先生避俗如避仇。自言写此三株树,清閟斋中笔已投”。语句诙谐轻松,意义精确,云林一个“仙”字一个“懒”字都被杨维桢捕捉到了。而这样轻松幽默的语句却很少会在倪瓒的诗作里看到。看倪瓒文字画作总有“不胜其哀”的感受,陈眉公读倪手札后云:“倪元镇人外高踪,而骚屑不乐如此,古云‘高士多感慨’,信哉!”