五、激情的蜕变

五、激情的蜕变

充满激情的浪漫主义画家大都在社会的动荡与变革中显露锋芒的。在某种意义上来说,画家激情的释放受一定社会变革的制约,起初,主要是反对封建专制,争取自由,确立自己在社会中的独立价值。由于自我的解放,才产生了对自然界的主动意识,进而提高了主观力量,这种主观力量激发了浪漫情怀,最终取得了个人主义的胜利,奠定了浪漫主义的基础。19世纪初,是一个理想飞扬的时代,艺术家们的理想和期望值很高,个人情感过于纯净,一旦接触现实往往产生强烈的失望,很容易从失望转为忧郁感伤。一方面,当资产阶级革命进程中出现战争与暴力事件时,人们的思想又回到了宗教意识,从而减弱了部分艺术家对社会变革的热情;另一方面,也是重要的原因,是因为资产阶级贵族渐渐得势,人的欲望一步步膨涨,社会道德发生了巨大变化,现实生活中,美好的社会理想逐渐在人民的心中化为泡影,促使人们回忆起古代的纯朴和节欲。这一切促使了社会民众,尤其艺术家随着忧伤沉郁的气氛日益加重,对社会现实的关注程度在递减,在作品中释放的激情也越来越淡。表现突出的代表画家是:弗莱德里希。

(一)激情的托手——弗莱德里希(1774—1840)

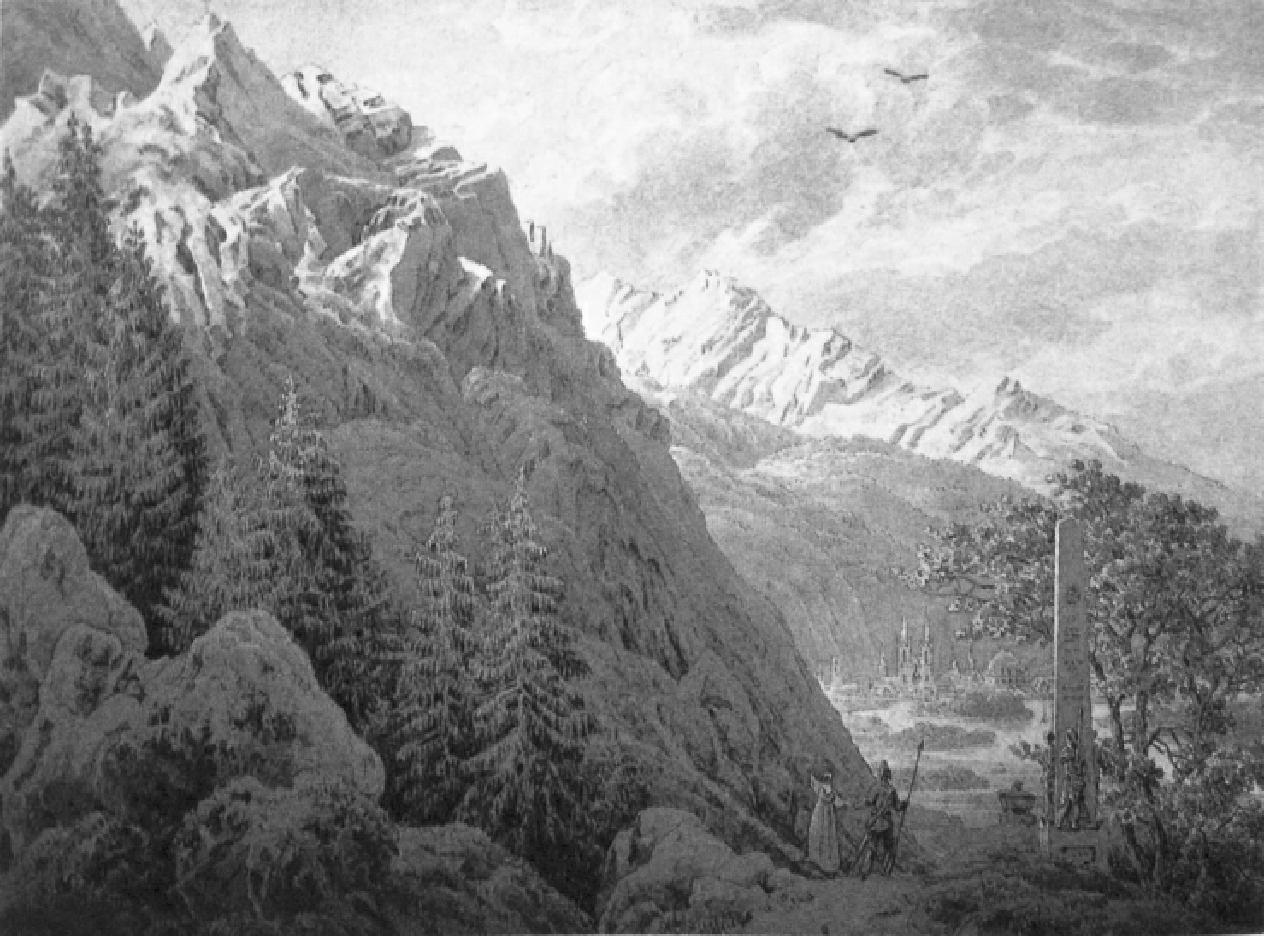

素描《卡斯帕德山远眺》弗莱德里希1800年

卡斯珀·达维德·弗莱德里希(1774—1840)是德国较早的浪漫主义艺术家,在人们的意识里,西方艺术变革基本是以法国为中心展开的,基本上以追求个性解放为线索,实际上是艺术风格(形式)演变史,弗莱德里的艺术活动基本上与大卫、布莱克、戈雅、泰纳、康斯太勃尔同时,然而,很难见到有关他的详细论述,这是因为在激烈的社会动荡变革的年代,人们的视觉中心往往关注的是积极的,符合社会民众需求的艺术家和艺术作品。而社会变革所带来的负面影响即消极的因素往往有很少的民众来关注它。从弗莱德里希的作品中我们就能够看到一些浪漫派艺术家由于社会变革所带来的负面影响的影子。因此,我只能用"激情的托手"来说明他在那段时期所呈现的心境。

他不像这些人那样明确创出个人风格,而是审慎地在肯定主观意志基础上,力争显示出一种超越个体和个别现象的革新形态,也就是他的画粗看似乎平常无奇,但仔细审视就会发现极丰富的奇特内涵。而且,他的艺术思想是与德国的民族情感和宗教相连的。如果说法国艺术家一直为了摆脱宗教,那么德国就是一定程度上复兴宗教(基督教和天主教),是要在宗教情感中顿悟现代生活的意义,这是不同国情造成的不同现象。自17世纪上半叶的30年战争以来,德国分裂为许多独立的诸侯国,虽然7年战争结束了诸侯混战的局面,但国力衰微,没有法、英那样的经济体系,古典主义没有发展起来,狂飙运动的实质是补课,是要发现国家主义。弗莱德里希是如实体现了这一社会思想的艺术家,他是希望民族振兴的,然而,在现代变革大潮中,由于个人的特殊不幸经历,加上拿破仑与德国的连年争战,使他对社会与人生产生了悲观看法。所以,他在主观上对世界报有希望,然而具体流露的却是浓厚的忧郁和苍凉情感。

弗莱德里希于1774年9月5日生于德国格雷夫斯瓦德港市,早在他7岁母亲去世开始,就接二连三地遭受人生不幸。母亲去世后一年多姐姐伊丽莎白也随之去世,5年之后哥哥克里斯托弗又在一次滑雪中丧生,直接原因是哥哥为了救助即将淹死的弗莱德里希送命的。1791年他的另一个哥哥又不幸去世,这一系列悲剧在他心灵中留下浓重阴影,并对他后来的艺术创作产生了深刻影响。

素描《秋》弗莱德里希1798年

弗莱德里希家庭信仰新教,是虔诚派信徒,讲求自我内视,他也受到家庭影响,早在十五六岁时就在文章中表述过社会教化的内容。20岁时到哥本哈根艺术学院求学,深受尼古莱·阿伯拉·阿比尔德加教授影响,奠定了沉静忧思的艺术情调。风景艺术家克里斯蒂安·奥比斯特·洛仑琛也影响了他,1798年5月他返回家乡在格雷夫斯瓦大学就读,师从奎斯托普兄弟。一位教他素描,一位教生物学和自然史。这几年的学习虽然没有什么创见,但继续上进的志向非常明确。他这时的作品带有明显的巴洛克遗风,所画景物都与生活相关,画上都有房屋、水井一类的内容。

1798年春天,弗莱德里希迁居到德累斯顿。德累斯顿虽然不像其他州的首府那样繁华,但是沿着易北河流域有优美的风景区,因为这里有一所艺术学院吸引着艺术家来到这里,所以有较浓的艺术气氛。他一边画一些为生活而做的订货,一边画些周围景物,然后制成铜版画。这时的画风主要受约翰·菲力普·维斯和阿德里安·金格等人的严谨画风影响,自然写实。

1800年,他用乌贼墨水画了《鸟飞石林的石门》,画面显示出他对奇岩怪石的偏爱,也流露出明显的哲思痕迹。1801年初到1802年夏他第一次到新布兰登堡旅游,尤其是两次吕根岛之行更使他受益。这里的陡峭白垩岩壁从海水中直立而起,海湾平缓开阔,许多景色都容易被赋于象征和寓意,极具符号感,更适合表达静谧的宗教情感,他后来的艺术创作就很得益于这种景色的启示。

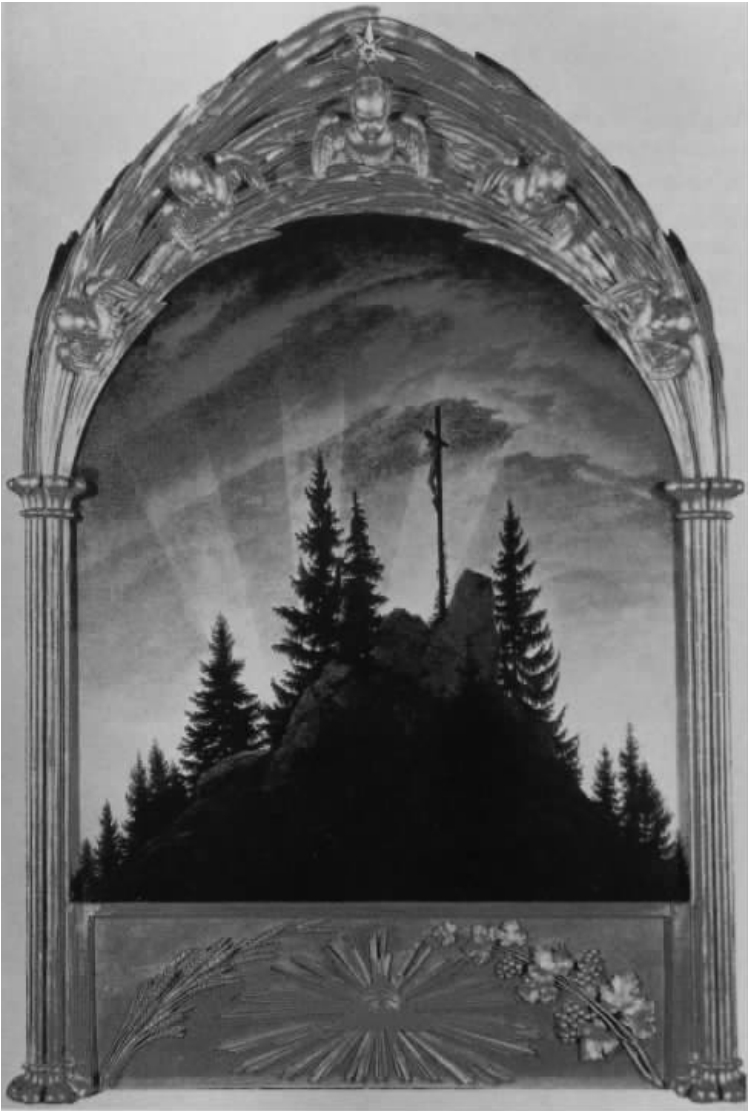

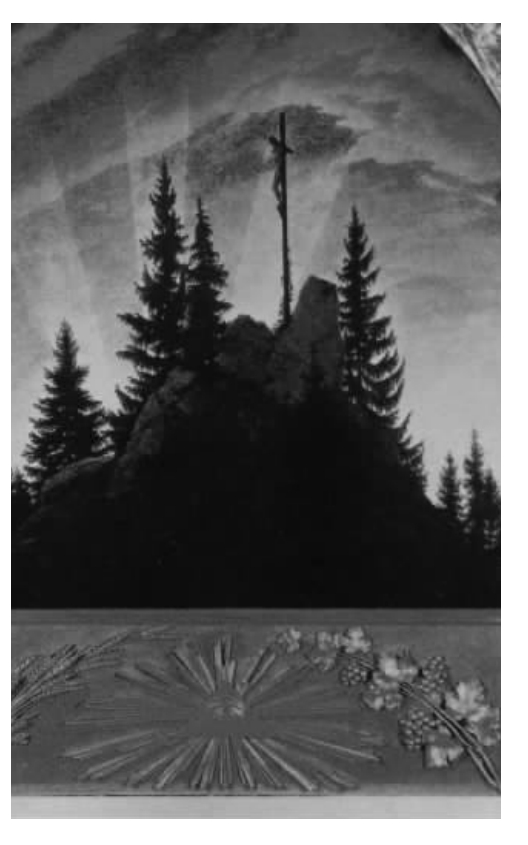

1803年,他在德累斯顿艺术学院展出了描绘吕根岛景色的大幅蘸水笔素描作品,受到观者的注意。1805年,他参加了由大诗人歌德和梅耶组办的“魏玛艺术之友”绘画竞赛并获一等奖。1806年他又回游了家乡格雷夫斯瓦德。此行非常重要,他从此开始海景画创作。他从空旷辽阔的海景中发展了对空间结构的认识,往往在画面近处安排一些景物,然后向远方无限延伸直至天宇,给观众展示了一个无限遐想的空间。1807年3月他在德累斯顿学院展出了一幅蘸水笔画,画面是在黄昏景色中,一个长满青松的巨大山峰上立着一个耶稣受难十字架,此画深得弗兹·安东·旺·森·荷享斯坦公爵赏识,公爵委托他把它画成祭坛板壁的油彩。1808年弗莱德里希在自己的画室里展出了波西米亚祭坛板油彩《山上的十字架》,此画以奇特而新颖的面貌引起了评论界的争议,他们在报上各抒己见,弗莱德里希自己则对画上的内容作了明确的解释。他说画上的山岩象征坚定的信仰,青松是基督徒的希望,十字架上的耶稣是上帝与人的中介,太阳的光辉是上帝的永恒的仁爱之光,它照亮耶稣和整个山岩。可以说这幅画显示出了他所有的艺术特性,此画标志着他的风格已经成熟,他基本上告别了单色画,领略到了色彩与光的魅力。

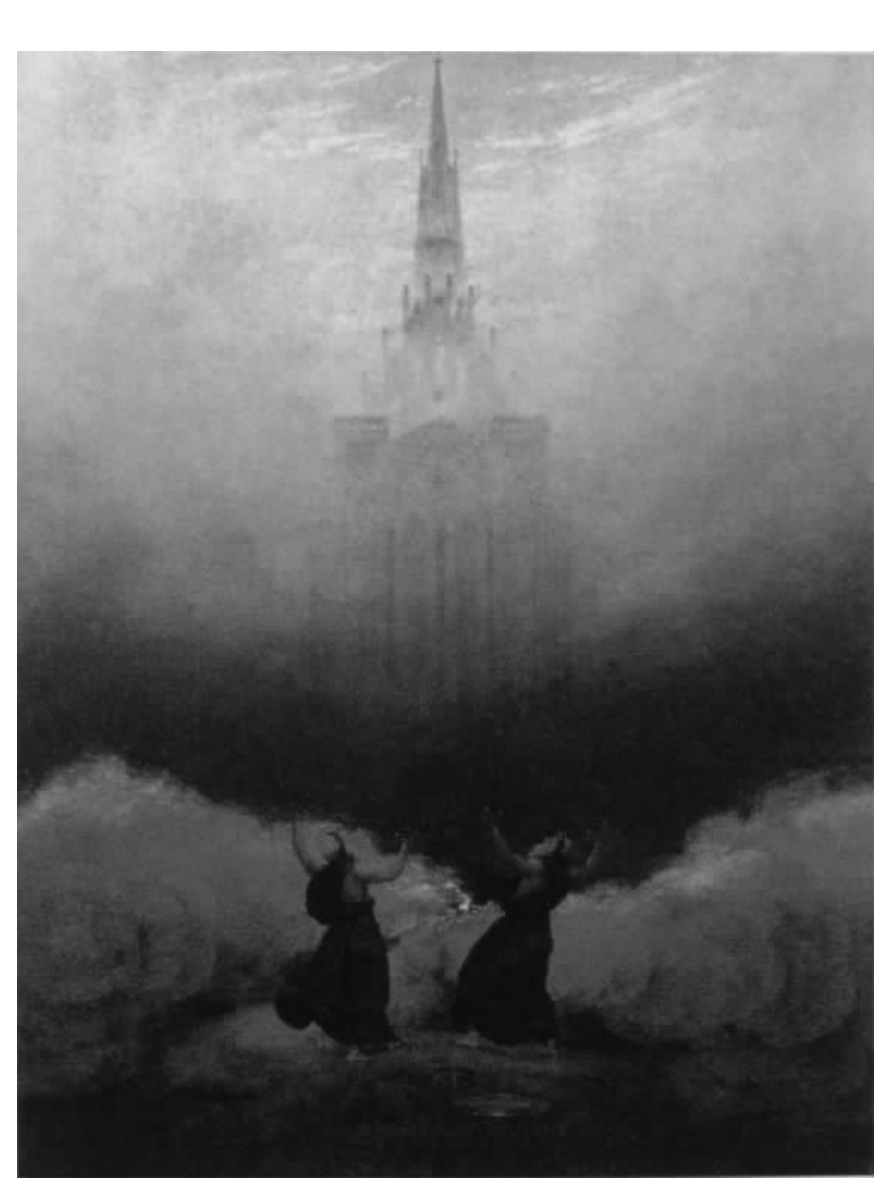

油彩《教堂的幻影》弗莱德里希1814年

油彩《山上的十字架》弗莱德里希1808年

然而,他虽然越来越在作品中表现丰富色彩,但并不是那种欢快风格,因为这段时期正值拿破仑与德国争战之际,他的心情是忧郁的。在国家主义思想激发下,他画了一些爱国的寓意风景画,突出的特点是天空在画面中占的面积非常小。他也不像一般艺术家那样写生,而是记录他对景色的感受,有时当场只画些树木和山石,回到画室再组成完整画面,这样做往往使他从旁人司空见惯的景色中找到不同寻常的感觉,带有强烈的个人情感。

他认为自然景象是上帝表现情感的依托,许多自然景色就带有人一样的性情。地理环境对某个民族性格的形成非常重要,自然条件也会影响人的文化特质,每个地区的自然环境不同,人们的气息也不会相同,每个民族只适合在自己的土地上生存,这种环境决定论在北方日耳曼语系的民族中比较流行。正因如此,弗莱德里希对德国现状很难乐观起来。

1810年,弗莱德里希在柏林美术学院展出了《海边的修道士》和《橡树林里的修道院》,画面浓烈的阴沉忧郁的气息震动了观众。这两幅画是他的艺术进一步成熟的标志,也是感情基调继续沉降的显示。《海边的修道士》完全摆脱荷兰和传统海景画的横式,完全舍弃了帆船海鸟一类的点缀,只并排画了海岸、大海和天空,这三项内容却向两边无限延伸,寓意了宗教和哲学思考,天、地、海三位一体,代表了基督教神学的基本含义。教士立于海岸边与天空相接,给人以参悟的符号。而《橡树林里的修道院》从问世以来就给读者以冷峻肃杀的感受,在画面上,灰暗的天空非晨非夕,天地之间也没有界线,一种难以明析的黑暗笼罩了大地和只剩枯枝的橡树及哥特式教堂废墟的半截。黑暗中,一群教士抬着一具棺材走向废墟门前,他们是要做安葬仪式还是要干什么不得而知,这里更像一片墓地,东倒西歪的十字架就是说明。也可以说这种集墓地与教堂于一体的地方就寓意着绕心目中的人生,死亡与永生本来就没有界限,画面的鬼魅气息也是北欧人的特殊感受,在同期作品中《有彩虹的山景》(1810)也说明这层意思,昏天黑地界限难分,一道刺目的彩虹飞架天宇,一个拄着手杖的小人倚在岩石旁显得何等渺小,他在天地历史长河之间不是就像彩虹一样瞬间而逝吗?

油彩《橡树林里的修道院》弗莱德里希1810年

油彩《有彩虹的风景》弗莱德里希1810年

总的看来,虽然这时弗莱德里希依然采用自然形象组织画面,但要表现的已是象征和寓意了,这种风景画表现更多的是意象而非形象,而且多为悲观忧郁的意象。

如果说《山上的十字架》确立了弗莱德里希的风格,那么《海边的修道士》和《橡树林里的修道院》就奠定了他的情感基调。早年他的兄弟姐妹相继夭亡,1800年他自杀未遂以来更是精神再添阴影。如今国家又处于法国压制之中,他的情绪达到了最低点。这些气氛低沉的作品也并不十分奇怪,尤其《橡树林里的修道院》就带有特定象征。整个画面透出的死亡的阴影和绝望情绪反映了当时德国人对前途的态度,挺拔枯干的橡树既象征着法国对德国物资的劫掠,也象征着德国人民的坚韧精神,修道院废墟是取自弗莱德里希家乡格雷夫斯瓦德不远处的埃尔德纳的西斯特西安修道院,它在30年战争期间被瑞典人夷为废墟,一直成为德国人心灵深处的隐痛,现在它隐喻着法国人对德国人精神的摧毁。因此,在德国王子建议下,菲特烈·威廉三世买下《海边的修道士》大诗人歌德也慕名前来拜访并赞扬了这两幅作品。

这段时期由于他心情不佳,因此作品不多,最能表现他这时心境的是《云海中的旅行者》(1815)可以说这幅画正是他当时精神状态的真实显示。他在孤独地思索,是思索个人命运还是祖国前途,恐怕兼而有之。值得注意的是,画面上的色调不像以前几幅画阴沉,相反透出一定的光明迹象,从这一点也可以看出弗莱德里希思索得更远更深。实际上,这幅画上的人是当时德国对法国战争中的功臣,普鲁士萨克森团队的陆军上校弗莱德里希·戈特哈德·旺·布林肯,他是站在家乡的山头遥望南方罗森堡山顶,艺术家把他画成顶天立地的英雄和哲人,以示对祖国未来的期望,此画灵感来自《圣经》中大卫胜利之歌。弗莱德里希的期望有了结果,正在他非常绝望之际,德累斯顿艺术学院把他选为学院院士(1816年12月4日),这标志着他的艺术得到了承认,他那多年悬浮不安的心才稳定下来,也开始卖出画作了。1817年,他不仅结识了好友卡鲁斯,而且斯特拉森市议会也委托他为马利基尔切新哥特式教堂作内部装饰,因此弗莱德里希对建筑产生了兴趣,为此画了一幅《天主教堂》,显示了他虔诚的宗教情感。

油彩《云海中的旅行者》弗莱德里希1815年

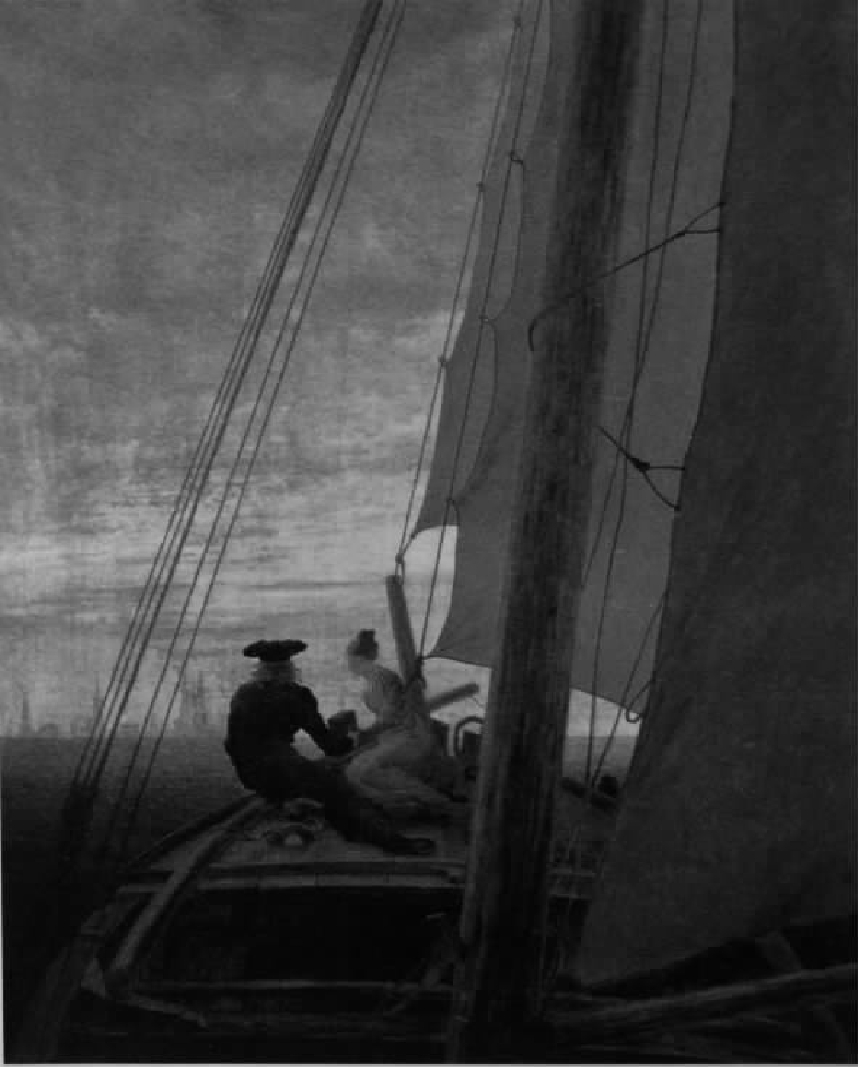

油彩《在帆船上》弗莱德里希1818—1819年

1818年,45岁的弗莱德里希与克里斯蒂安·卡罗琳·邦梅尔结婚。此事使他的好朋友都感意外,因为他不仅早就对爱情失去热情,甚至还产生过轻生念头。卡鲁斯就说,这件事使朋友们大为惊讶,无人相信这个不善交际而又忧郁的人会做出这个决定。后来的事实证明,这种天伦之乐并没有冲淡他深入骨髓的忧伤,正如卡鲁斯说的,这个平凡文静的女人除了给他生了几个孩子以外,并没能使他的事业和生活发生丝毫的改变。

尽管存在这种说法,弗莱德里希的婚姻生活和广交朋友还是对他的艺术产生了一定影响,从此开始,他的画面人物多了起来,人物也比以前大,艺术家流露在画面上的情绪也温馨多了。例如《在帆船上》(1818—1819),男子拉着女士的手静静地坐在船头展望远方的城市港湾,可以视为艺术家带着妻子行进在新婚旅途中,扬起的风帆和前方金色的霞光象征着艺术家美好的前景,弗莱德里希没有以科学的自然景物效果组织画面,他完全以自己的主观需要来设计色彩与光,这样更准确地表达他的感情和思想。在《海边看月出》(1821—1822)一画上,近景推到中景,两个男子少了一位,两只船已经起航扬帆,月亮从乌云中露出来了,在海面上映出一条耀眼的亮光,明显流露出一丝若即若离的苍凉。

油彩《海边看月出》弗莱德里希1821—1822年

弗莱德里希的艺术温馨明快迹象没持续多久,他就又沉入永恒精神的表现中。他把每天的不同时段,每年的不同季节,人生的各个生长阶段用不同的风景表现,以表达他对大自然的认识,对人生暂短无常报以悲观态度。在《晨光中的乡村风景》(1821—1822)和《海边看月出》(1821—1822)中,清晨的生气和沉寂的黑夜感情对比强烈。在前一幅画中,艺术家主要强调了一棵被雷击倒掉许多枝叶的大树,这棵树看似很独立,但又透着顽强的生命活力,它是当时人民不畏强权政治的象征,创作灵感可能来自德国著名美术理论家温克尔曼(1717——1768)的论著。温克尔曼把一个受难的英雄描述成一棵被砍成树冠光秃但依然壮观的橡树。日耳曼神话就认为人起源于树,英勇的男子就被称为宝剑之树。弗莱德里希在画上就表现了国家以至自己的精神状态。

《北极冰海遇难船》(1824)是这时期最有代表性的作品,巨大的冰块碰撞夹击着沉船,寓意着政治上的冰冷透骨寒彻人心,同时也表现自然力的巨大。当时他的好友地质学家G.H.旺·舒伯特的地球形成理念影响了他,卡鲁斯也常给他讲旅行阿尔卑斯山的感受。山就是生命之源的概念显示在他的作品中,他凭着卡鲁斯的介绍,1824—1825年以想象画出了《瓦兹曼》和《霍克格比尔戈》,充分表达了对阿尔卑斯山的雄博伟峻的敬意。这种作品实际也政治意念的表现,他以雄峻的山体寓意自己高尚的情操。然而,对祖国和人民的忧思影响了他的健康,1826年他不得不回到家乡修养,因此很少画大幅油彩。

油彩《北极冰海遇难船》弗莱德里希1824年

从此直至去世,弗莱德里希的作品基调又降到低点,再也没提升进来,画面多以孤独形象为主,风景也多是冰天雪地和荒落的古堡残垣,如《雪中坟场》(1827)。在人物画上有《依偎的男女等待日出》(1830—1835),画面上,可以视为艺术家生活的支点只剩下夫妻情爱了,他们在等待光明的到来。然而,他是艺术家中的哲人,他知道自己等不到什么。1835年,弗莱德里希中风瘫痪之后,他再没有画油彩。此后的作品都是小幅的墨水笔画,内容更多地直接描绘死亡与永恒的话题。如乌鸦、猫头鹰、坟场、棺材、十字架等,深刻表达了他对死亡与永生的认识。1840年5月7日,他在德累斯顿终于放下了一生挚爱的画笔。

油彩《雪中坟场》弗莱德里希1827年

对他的艺术评价,我认为他是传统艺术向现代艺术转变时期的非常重要的人物。尽管19世纪初和现代变革大潮来势汹涌,然而各民族毕竟都有千百年来的文化传统,宗教意识不可能一下子断然抛弃,艺术家有责任辨析现代大潮的是非,尤其敏感者更可能发现一些尖锐的东西。弗莱德里希与布莱克有相同之处,他们都带有浑厚的唯心思想,然而又都有浑厚的民族情感和人道思想。弗莱德里希没有一边倒地接受现代主义并不能视其保守,因为他看到新政并没有使世界变样,现代资产阶级发展工业只是在生产方式上顺应了现代趋势。这一点与他后来的同胞兄弟门采尔(1815—1905)有相似之处。门采尔是公认的写实主义现代艺术家,但他的艺术视点是模糊的。他画工厂的炼钢工人劳动景象,也画德皇的生活经历。他只被热火朝天的工业社会所吸引,并没有由衷地赞美社会制度。不难看出德国19世纪艺术中表现出的情感是偏向质疑只发展经济而否定精神建设的。从这个意义上看,德国艺术在19世纪奏鸣的是资本主义的哀歌。弗莱德里希有着深厚的德国艺术传统,有丢勒的形象注入陌生感,使人沉思使人疑惑,进而思索其深奥的内在意义。

油彩《依偎的男女等待日出》弗莱德里希1830~1835年