第一节 贸易和商业的兴盛

第一节 贸易和商业的兴盛

由于福州和厦门地位适中,港口优良,对外贸易历史悠久,因而引起列强的窥视,成为他们企图用武力侵占和谋取通商的主要目标之一。鸦片战争中,战火一度燃烧到厦门。1840—1842年的鸦片战争,英国用大炮轰开了中国的大门。1842年8月,中英签订《南京条约》,其第二款规定:“自今以后,大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍。且大英国君主派设领事、管事等官住该五处城邑,专理商贾事宜。”[1]福州和厦门正式宣布开放。1843年11月1日,厦门开埠。1844年7月3日,福州开埠。

开埠后,福州和厦门迅速卷入了世界资本主义市场的漩涡,日益成为世界资本主义市场的一部分,外贸成为城市经济发展的先导。福建的经济通过福州、厦门等通商口岸,纳入了与国际贸易扩展相联系的商业体系中。一方面,西方资本主义的工业产品源源不断地输入福建,其中以棉纱和棉布的输入量最大,冲击了乡村的家庭手工棉纺织业,促使自然经济开始解体;另一方面,福建适应国内外贸易的一些土特产品,如茶叶、木材、纸张等,越来越多地被卷入了国际国内日益扩大的流通领域,促进了商品经济的发展。

一、开埠与对外贸易的勃兴

开埠以前,福州和厦门的国内外贸易都有了一定的发展。福州是闽江水系农副土特产品以及省外商品的中转集散地,商品经济的运转主要靠国内的埠际贸易。厦门很早就和东南亚各港口保持密切的贸易联系,在环南中国海贸易网中,厦门是一个重要的节点。明末清初开始发展起来的厦门海上贸易到乾隆时期达到一个兴盛高潮[2]。开埠后,福建的对外贸易发生根本性的变化。英、美、法等国向福建大量输入工业品和鸦片,输出原料,对福建的社会经济产生严重的影响,使福建沦为列强商品销售市场和原料的产地。同时更进一步确立了福州和厦门的区域经济中心和对外贸易中心的地位。福州从开埠以前的国内贸易港口发展为国内外商品的重要集散地,厦门对外贸易的地位更加凸显。

福建的对外贸易以福州和厦门两个口岸最为重要。三都澳到1899年才开港,主要出口茶叶,贸易额很小。福州靠近武夷山产茶区,在鸦片战争以前,武夷茶在国际市场上就有盛名。由于福州地方官员禁止本地商人与外商合作,开埠初期,福州口岸贸易很不景气[3]。英国甚至一度想放弃这个口岸[4]。厦门的情况稍有不同,开埠后贸易一直稳步发展。1846年,厦门输入总值为11,307,078元的货物,其中英国货占68%[5]。

19世纪50年代初期,太平天国运动兴起,福建茶叶从广州、上海出口的通道受阻。1853年,清政府解除对福州港的茶禁,各国洋行派人进入武夷茶区抢购茶叶,取道闽江,运往国外。“各国船只驶闽运茶者,呈争先恐后之状”,福州成为驰名世界的茶叶集中地。“1853年,福州作为红茶的市场,突然变得重要起来。在此之前没有茶叶装船从该港口直接运到任何外国。在这个春天,美国的旗昌洋行(Messrs.Russell&Co.)把上海的中国办事处移到这个省会的西部和西南部的茶区。它购买了大量茶叶,用小船沿着闽江运到福州,装上已经在闽江口等待的外国轮船,直接把茶叶运到外国。该年有14艘外国轮船到达福州,到1856年有148艘轮船。”[6]茶叶出口带动了其他土货的出口,进出福、厦两口的外国商船数量骤然猛增。到19世纪80年代,“12—15年前,常常同时有几百艘中国帆船集结在港口,卸货和装船。最近这些年,许多中国商人租外国轮船运载货物,因为与中国船相比,它们速度更快,更安全。本地帆船通常是在福州以上的闽江航行”[7]。

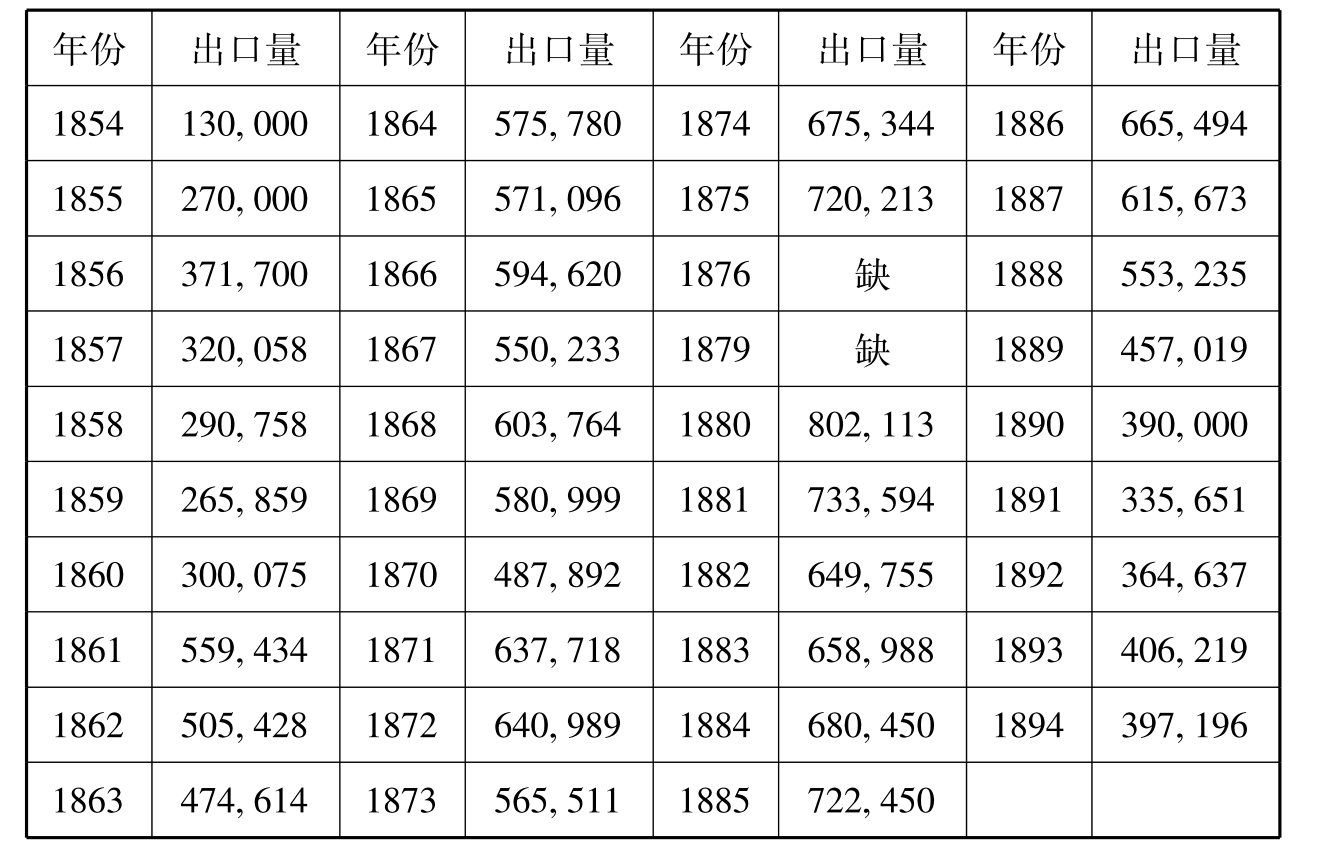

19世纪60年代后,福州茶叶贸易更是蒸蒸日上,茶叶出口均占出口总值的一半以上,有的年份竟占了绝大部分。1863年,福州港进出口总值在11个通商口岸中仅次于上海、汉口而居第3位,其中出货值仅次于上海而居于第2位。1856—1857年,从4月30日开始,出口外国的茶叶,从广东来的有21,359,865磅;从上海来的有36,919,064磅;来自福州的有34,019,000磅,“这离福州港在茶叶贸易中被提及才仅仅3年”。从1859年7月开始,广州出口到美国茶叶3,558,442磅;厦门出口到美国5,265,100磅;上海出口到美国6,893,900磅;福州出口到美国竟达到11,293,600磅。广州出口到英国41,586,000磅;上海出口到英国12,331,100磅;福州出口到英国36,085,000磅,是上海和广东总数的三分之二。在1863—1864年的茶季里,福州茶叶出口到英国43,500,000磅;出口到澳大利亚8,300,000磅;出口到美国7,000,000磅,三者加起来超过了58,000,000磅。“从这些数据很容易看出福州的商业重要性。由于红茶贸易,它已经迅速成为中国最重要的通商口岸之一。”[8]1866年至19世纪80年代中期,是福州港茶叶贸易的鼎盛时期,出口不仅呈上升趋势,而且超过广州、上海,成为全国最大的茶叶出口地,每年的出口量占全国的1/3以上。其中1880年,福州的茶叶出口量高达1,0692亿余磅,折合802,113担,创下最高纪录。福州茶叶出口市场也扩大到英国、美国、澳大利亚、新西兰、欧洲大陆各国、俄国及南非等地,其中尤以英国为多。福州每年输往英国的茶叶占福州出口量的2/3以上,成为伦敦茶叶市场的主要供应者[9]。厦门茶叶主要来自闽中茶区的永春和安溪,后来还有台湾的茶叶。厦门输往国外的茶叶数量也持续稳步上升。1858到1864年,每年输出茶叶3—5.63万担,1877年达到最高纪录的9.1万担[10]。茶叶贸易的兴盛大大提升了福州和厦门的地位。

19世纪80年代后期开始,一方面由于一批新的产茶国的迅速崛起,印度、锡兰、日本等国的茶叶大量涌入国际市场,使福建的茶叶贸易受到严重冲击;另一方面由于福建茶叶制作技术落后,茶叶质量低劣,加上税收、运费等较高,使福建茶叶在国际市场上渐失竞争力。福州和厦门的茶叶出口贸易开始走下坡路。到19世纪90年代初期,福州茶叶出口多维持在30多万担的水平,与50年代相去不远。

表2-1 福州港茶叶出口量统计表(1854—1894年)单位:担

资料来源:福州港史志编辑委员会编:《福州港史》,人民交通出版社1996年,第146页。

除了茶叶之外,福建出口国外市场的土货为数不多,比较大宗的有木材、纸、竹笋、干鲜果、香菇等。茶叶贸易衰落下去后,木材、纸张等土特产品输出开始呈迅速上升趋势,承运的多为沿海木帆船。据统计,全省木材输出值,1899年为564,781元,1911年增加到2,442,434元,增长了3.29倍[11]。1899年福州输出木材价值54万元,1905年增至220万元[12]。木材加工业从此成为福州经济的一大支柱。

从进口商品的种类来看,主要有以下几类:棉毛纺织品、农产品、金属原料及制品、鸦片。棉毛纺织品是最主要的倾销产品,其种类繁多,数量也最大。鸦片输入不断增加,给福建的社会经济造成严重的破坏,严重损害中国人的身心健康[13]。“福州出口外国的主要商品是茶叶,与之交易的是鸦片、棉花、木料、银两以及一些不重要的物品。到1863年年末,从外国输送的商品总值超过1,050万元。其中鸦片进口价值500万。和上海、广州不同的是,福州没有出口丝绸。”[14]在进口商品中,棉纺织品的增长速度最快。1861年下半年,福州进口棉布达15万余匹,毛织品3,111匹。此外还有价值27,896海关两的未分类棉毛制品。1868年,进口棉布增至210,967匹,毛织品亦达1.4万余匹。19世纪70年代后,棉布进口额增加到30多万匹,毛织品也保持在1万余匹上下[15]。厦门的洋纱交易量很大。1868年的进口比1867年几乎增加一倍,1870年进口1.5724万担,比1869年进口的1.0235万担增加一半。此后每年输入数量不断增加。“洋纱主要是用于织造土布,这是漳州、同安、安海及邻近地区许多人民的职业。”[16]厦门成为棉纱、棉线的主要集散中心之一。其他洋货如金属制品、火柴、煤油、玻璃、洋皂、洋酒、药材、洋米、洋面等也大量输入,充斥着各地市场。如火柴,据1891年的福州商务报告称:“现在日本火柴几乎已经把他种火柴排除在这个市场以外而大量进口,并以内销执照在内地各处畅销。1891年,日本火柴的进口超过他种火柴5倍之多。”[17]洋货的大量进口,不断侵蚀着自给自足的自然经济,使福建逐渐沦为西方资本主义的商品销售市场。

福州港口更偏重国内贸易,特别是茶叶贸易衰退后。“福州和沿海其他港口的贸易也很大,主要是通过本地帆船和外国轮船进出奢侈品和生活必需品,经常从台湾和暹罗进口大量的米。从闽江上游和该省的西部收购了大量的木材和纸张,沿着闽江运到福州,再运往南北各港口。每年都出口大量干果和蜜饯。”[18]

厦门开埠后,对外贸易增长迅猛。见下表:

表2-2 厦门口岸出入口货值表(1845—1911年)单位:海关两

资料来源:戴一峰等译编:《近代厦门社会经济概况》,厦门,鹭江出版社1990年,第430~432页。

甲午战争后,由于台湾割让给日本,台湾茶转为直接输往国外,厦门茶叶出口数量迅速下降,土货出口值随之急剧下跌。从1894年的664万海关两减少到1900年的142万海关两。[19]厦门的国内贸易主要是与上海、宁波、牛庄等北方口岸,广州、汕头等南方口岸以及台湾的贸易。中日甲午战争后,厦门与台湾间的贸易大大衰落。厦门口岸出口的土产有限,以蔗糖较为重要。厦门一向是一个入超港口,对外贸易的入超主要是靠华侨汇款来弥补。

二、商行及商人组织

开埠后,由于对外贸易的扩大,外国洋行接踵而来。1845年英国商人纪连在福州设立第1个洋行,不久倒闭。1853年美国旗昌洋行在福州开办后,英国怡和洋行和宝顺洋行相继而来。到1855年,在福州的外国商行增加到7家,包括英国的来士洋行、太平洋行、捷顺洋行和美国的隆顺洋行。外侨已不下28人,其中17人是商人[20]。1867年,福州已有15家英国商行,3家美国商行,2家德国商行以及3家银行,2家货栈和1家印刷局[21]。1888年,德国的禅臣洋行也在福州设立分行,从事茶叶的输出贸易。厦门的洋行更多。1845年英国人首先创立德记、和记洋行,随后又有汇丰、怡记、宝顺、水陆、协隆、台湾记、广顺、德建、新钦兴、利记、丰记、福昌、成记、麦南美、福斯特、嘉士、查士等洋行。其他西方国家也争先恐后地在厦门设立洋行,如德商的宝记、新利记,美国的旗昌、美时,西班牙的瑞记等[22]。到1880年,厦门洋行数增加到24家。其中17家从事一般商业交易,有4家则同时为代理银行。据海关估计,当地外国洋行和中国商行每年的经营额为2,000万元到2,500万元[23]。后来又有瑞记、裕记、安记,以及三达石油公司(又名美孚石油公司)、亚细亚火油公司等。甲午战争后,日本开始在厦门设立洋行。1901年设三井洋行经营进出口贸易,设大阪洋行经营海上运输。洋行落户福州和厦门,促进了福建城市与世界市场的联系。洋行经营的业务范围包括纺织品、缝衣针、颜料、卷烟和食品罐头等。有些洋行还先后到内地开设分店,推销洋货和收购土货,直接插手内地贸易。有的洋行甚至代理轮船和保险业务以及银行业务,如德记洋行曾代理渣打、汇丰、国际、台湾、安达等5家银行,和记洋行曾代理有利银行[24]。

中国商业组织可分为“行”和“郊”。福州的商业组织称为“行”,种类有纸行、油行、木材行、茶行、锡行、石油行、糖行、面行、棉线行等。根据日本人调查,主要有:(1)纸行,主要商店有合春正记、杨普记、长兴茂、怡兴恒、张德生。(2)油行,主要有谦余、成源、福源、源记、森茂、英顺。(3)木材行。木帮分为南帮和北帮。南帮从事与台湾、兴化、福清、厦门等地的贸易,北帮主要是与天津、上海、牛庄等华北地区的贸易。商行有:老长兴、泰和、泰记、万春、春昌。(4)茶行:合春、祥茂、恒春、聚和隆、公祥和、马玉记、恒成、广余兴、福茂和、森记、晋记。(5)锡行:茂兴、谦益、全记、菁记、合春。(6)石油行:郑德记、合春记性、张瑞兴、谦记、赵廷铨、森茂、黄公记。(7)糖行:珍发、乾和裕、聚美顺、恒有。(8)面行:裕记、福兴、瑞兴(泛船浦)。(9)棉线行:合春荣记、合春晋记、裕记、全泰涵记、恒和、恒盛、义章、大信记[25]。

“郊”是闽南和台湾专门从事贸易、采办、分售的商业组织,它的划分以经营地区和经营行业的分类为主。闽南的郊行有不少专营台湾生意。1803年前,厦门已有台郊(即台湾郊)和鹿郊(即鹿港郊)等[26]。台湾也有著名的台南三郊,即“北郊”、“南郊”和“糖郊”。其中南郊经营地区为漳州、泉州、厦门、金门、汕头等地,糖郊主要经营台糖、台米及其他农产品,贩运福建等地。在厦、漳、泉也有各种“布郊”、“油郊”、“米郊”、“匹头郊”。民国初年,厦门仍然保留了这一传统商业组织。根据营业种类组成的10个同业组织,称为十途郊。据日本人的调查,清末至民国初年,厦门的十途郊有:(1)洋郊:专门从事厦门与香港、新加坡等南洋各地的直接贸易。其资本较雄厚的商行主要有和泰、协安、金泰、万顺里、悦仁、永金、瑞裕、振德、谦裕、乾利等。(2)北郊:专门从事与中国北方各口岸如牛庄、锦州、天津、上海、烟台、温州、宁波的埠际贸易。输出砂糖、纸、茶、烟草、麻袋等,输入大豆、豆油、药品、杂货、棉花、面等。(3)匹头郊:专门从事绸缎,棉织品贸易。从香港输入外国产的金巾、罗纱等纺织品的商行也加入这一组织。主要商行有瑞隆、三泰、文英、绵芳、彩芳、乾三、建实等。此外还有一些洋郊、北郊商行,如从事与上海等地贸易的捷记、捷昌、怡丰、隆丰、懋记、泰丰、谦裕、恒丰、宜美、美记等。(4)茶郊:专门从事福建南部各地及台湾淡水等地的茶叶贸易。(5)泉郊:专门从事与台湾及澎湖列岛贸易。由于这一带居民多来自泉州,故称泉郊。主要商行有普成、昆成、源发、发祥、福美、恒成、源成、福同隆等。向台湾输出的货物有铁锅、铁器、铅、茶箱、烟丝、洋药、色布、香料、麻袋、杂货、绸缎、果实、酒菜、账簿、纸、帽、鞋。从台湾输入的货物有米、芝麻、绿豆、落花生、霜白、楠板、樟脑、金砂、通草、兽皮、硫黄。向泉州沿岸诸港输出的货物有石油、火柴、面粉、米、干味、海味、棉纱等。(6)纸郊:专门从事纸类贸易。主要是从漳州府属的浦南以及连城、漳平、宁洋等县收购纸。主要商行有泰源、联美、联茂、联源、保合、文源、通美、昆泰、三益、丰成、振源、瑞发、锦源、通安、文通、金成美、谦泰、逢利、鸿美、捷发、谦利等。(7)药郊:主要从事药材贸易,也经营水产品贸易,因而有洋货行和药种行两种。洋货行商号有源远、同德、宝和、隆德、荣昌、宜美、荣茂、同盛、同春、留春等。从香港输入洋参、燕窝、高丽人参、鲍鱼、海参、肉桂、琥珀、熊胆、牛黄等药材。药种行则有泰昌、益美、源荣、崇益、长美、源益、源发、隆成、教成、捷成等。从新加坡、香港、安南、暹罗、淡水、台南输入肉桂、珍珠、琥珀、党参、熊胆、牛黄、犀角等。(8)碗郊:专门采办漳、泉两府所属的石码、同安、德化等地出产的陶瓷器,运销南洋和台湾。主要商行有广茂隆、源泰祥、益安等。(9)广东郊:专门从事广东货物的买卖。(10)棉纱郊:专门从事棉纱,棉布进口业务。除此之外,还有福郊(从事与福州的贸易)和笨郊(从事与台湾笨港间贸易)等名称。这些团体有时会集合商议,增进共同利益,但没有一定的规则和秩序[27]。

随着城市经济的发展,近代新型的商人组织——商会开始出现。它的建立,使各业商人拥有了自己独立的新型社会团体。随着20世纪初商会的成立,工商业者组织发展程度大为加强,相互之间的联系日趋密切,形成一个相对独立的整体力量。因此,在某种意义上可以说商会的诞生是资产阶级初步形成的一个重要标志[28]。商会最早设立于1903年,有商务总会、分会、分所等层次。

1905年冬,福州商务总会成立,设于南台上杭街,“选定总理协理各一员,又会计董二,庶务董六,会员五十,坐办书记、事物、会计员各一。以省会及兴、宁、延、建、邵、汀诸埠为地界”[29]。福州商务总会以福州、兴化、福宁、延平、建宁、邵武、汀州七属各埠为界。设总理一员、协理一员、会计议董2员、庶务议董6员,另有办事人员坐办、书记、会计、庶务各1员。商务总会的宗旨是:(1)联络同业,启发智识,研究商学,博稽利弊,以开通商智。(2)维持公益,改正行规,调息纷难,代诉冤抑,以和协商情。(3)调查农工商业之情状,统计其实数,以备商部及商政局咨询本埠及各埠商人讨论。(4)农工商业旧无者议如何提倡,已有者议如何改良。(5)地方政治有关农工商业之利害者应如何兴革,可陈其意见于官并表其意见于众[30]。厦门商务总会成立于1904年。设会长1名,副会长1名,庶务会董2名,商会会董2名,保商会董2名,贡燕会董2名。另有办事员包括坐办、理事、通译、会计、庶务各1名,书记2名。其章程所载的宗旨和福州商务总会的一样[31]。总商会成立后,便有各种所属之行业公会相继成立。福州和厦门两个商务总会设立后,漳州、泉州、建宁、福安、福清、浦城、龙岩、崇安、南平县的峡阳镇、永安、莆田涵江等地商务分会先后成立,分别隶属于福州和厦门总会。商会的性质与以往的会馆、公所不同,它是官方倡立,介于官商之间。从《商务官报》所载的大量商会的活动来看,也是按照章程规定的宗旨行使职能的。1907年,厦门商务总理林尔嘉曾经上报农工商部《闽省茶业改良情形》,指出福建茶业落后的原因及对策[32]。除此之外,商会还参与赈灾、振兴农业、办学校、举办展览会等。1908年广东沿海风灾,福建漳泉一带水灾,以厦门商务总会林尔嘉为首成立赈灾局,向南洋各埠商会筹巨款。海外华侨募银13万两,重修九龙西溪漳州靖城段防洪堤。厦门商务总会将侨商姓名编册上报农工商部。该部咨行闽浙总督先行存案,“一俟捐事办毕,由闽浙总督奏请给奖”,并颁给南洋各商会“急公好义”匾额一方,悬挂会所,以示嘉奖[33]。1908年,厦门商会在商会内开办百货陈列所,林尔嘉任总办,电请各省商会派商人带货来厦。同时发动厦门本地商人参观南京首届劝业会等展览[34]。

传统商人组织会馆和公所仍然在城市生活中扮演着重要角色,但也发生了变化。闽中会馆多创自明代,最远者为正德年间[35]。据《闽海关十年报(1882—1891年)》载,在福州设立的各省会馆有广东会馆、两广会馆、江西会馆、江苏会馆、安澜会馆、浙江会馆、安徽会馆、湖南会馆、山陕会馆和奉直会馆等。这些会馆是由各省在福州的客商发起创办的,主要目的是为该省的同乡提供一个聚会场所,讨论有关共同利益的问题,安排节日和帮助困难的同乡人等[36]。1901年,还有湖南、陕西、山西、广东、广西、江西、浙江、湖北、四川、安徽、河南、奉天和吉林等省在福州设会馆或同业公会。其中江西有2个会馆,浙江有4个会馆,陕西和山西合建1个会馆[37]。还不包括本省各县市在福州设立的会馆。这些会馆都包含了强烈的商业色彩,外籍会馆的兴盛可以看做是沿海城市商业化的重要标记。进入近代后,会馆对政治事务的干预,对社会管理事物的承担都反映了其不断适应形势所作的自我更新[38]。另外,在北京、天津、汉口、上海和宁波等城市也建有福建会馆。

福州和厦门早期现代化的主要驱动力是商业现代化,由商而兴,逐渐发展成多功能的中心城市。商业的发展首先促进了产业的勃兴。对外贸易的发展为近代工业、交通提供了原料和市场。为外贸服务的船舶修造业和茶叶、锯木等出口加工工业成为最早的工业。由于洋货进口,引起国人生活方式、消费观念的变化。商业的发展,促进了资本积累。在近代工业的产生过程中,商人和买办的投资具有十分重要的意义。随着内外贸易的发展,社会上对融通资金的需求大增,金融市场迅速成长,银行、钱庄等构成了金融体系。总之,开埠后,福州和厦门内外贸易的发展,推动了城市产业、金融等多方面的现代化。