2.万里黄河第一漂——羊皮筏子

2.万里黄河第一漂——羊皮筏子

羊皮筏子属于革船的一种形式,“九曲黄河十八弯,筏子起身闯河关”,兰州羊皮筏子早在清康熙年间就有记载,距今有400多年的历史,之后这项古老的手工艺一直传承不断。皮筏分牛皮筏和羊皮筏两种。是旧时甘、宁、青颇具地方特色的水上运输工具。其水手兰州人称之为“筏客子”,大体上是搞长途水运。筏子有大有小,最大的羊皮筏子由600多只羊皮袋扎成,长22米,宽7米,前后备置3把桨,每桨由2人操纵,载重可达20~30吨,晓行夜宿,日行200多公里从兰州顺流而下,十一二天即可到达包头,小皮筏由十多只羊皮袋扎成,便于短途运输。牛皮筏一般由90个牛皮袋扎成,可载货四万斤。因筏子大如巨舟,在滔滔黄河上漂行,气势壮观,当地有“羊皮筏子赛军舰”之说。20世纪50年代之前,在铁路尚未开通,公路交通又不便利的黄河上游地区,皮筏一直是重要的运输工具。也有抱着充气羊皮袋顺黄河漂流,或渡河,这是20世纪70年代以前兰州盛夏的一道别致风景。

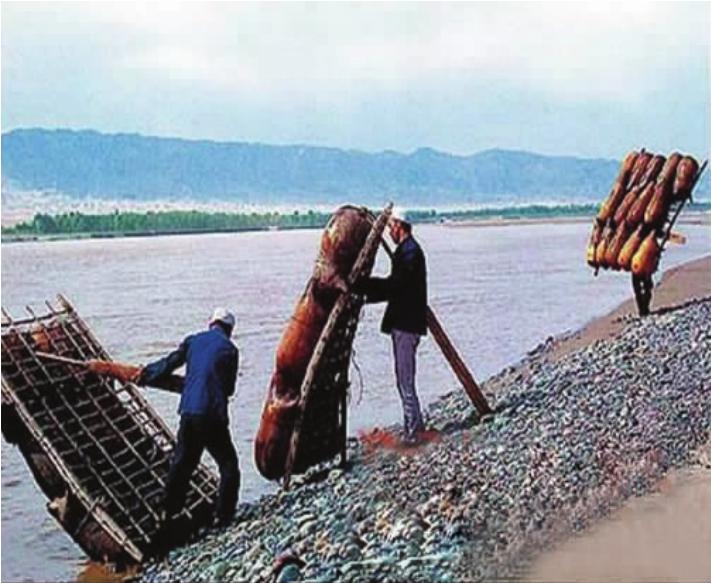

羊皮筏子

要制皮筏,首先要制皮袋。将牛羊屠宰后,去头及后肢,倒吊起来,从臀部向前囫囵将羊皮剥下来。将皮用水浸泡3至4天,然后在烈日下曝晒1天,去毛并清洗干净,灌入食盐、胡麻油及少许水,扎紧前肢、颈部及后部,置于日光下曝晒,至外皮油润变成红褐色即成皮袋。将皮袋留一前肢为吹气口,其余扎紧。待皮袋充满气后,绑缚在木排架上。木排架是用长7尺,直径2.5寸的木椽5根,每根两侧凿成约0.5寸的方孔20个,作纵轴框架。再用长4尺,直径1.5寸的木棍20根,分别插入纵框架孔内作为横向框架,并用绳索捆绑结实。羊皮筏是将13个充满气的皮袋,分前、中、后3列,前、后两列各4个,中列5个,用绳索绑缚于木排架下,每个皮筏重四五十斤。牛皮筏则一般不充气,用实物将皮胎填充满,运羊毛时皮胎内装满羊毛,每个皮胎可装塞羊毛物60公斤。无羊毛时,一般装填稻草等轻浮物。

皮筏使用时,皮袋面向下,排架面向上,载客或运货时,须使筏上重量操持平衡。筏工坐皮筏前端,执桨看水势向前划拨。皮筏在洪水期时,平均每小时约行10公里,每日可行100公里;枯水期时,平均每小时行六七公里,每日行65~70公里。短途行筏时,客、货到达目的地后,筏客子将筏子背回;长途行筏时,将筏子拆散,皮袋放气或取出填装物,晾干后扎好,雇骡马、骆驼驮回或挑回。

随着陆路和航空运输的发展,牛皮筏逐渐退出历史舞台,现在黄河沿岸所漂浮的羊皮筏子仅为供游客观光游览之用。