第三节 木雅:西夏人南逃的集结地?

第三节 木雅:西夏人南逃的集结地?

康定是四川甘孜州的首府所在地,每次去川西南高原上寻找西夏后裔时,这里是绕不过去的一个地方。要么从四川东部进入这里,从这里出发寻找西夏后裔,要么在寻找途中从川北进入这里作休整,对我而言,这是在川西高原上寻找西夏人后裔的一个重要驿站。

今天,我们所说的康定是个纯粹的汉语名,因丹达山以东为“康”,取康地安定之意,故名“康定”。古时就是羌族中的牦牛羌的疆域,所以,和羌族有着古老的渊源。到清光绪年间,康定已成为中国西部高原最繁华的商品集散地。20世纪40年代,上海、武汉、康定被中华民国定为全国“三大商埠”,上海、武汉、康定商会被定为全国“三大商会”。但汉族商人一旦进入藏区(今甘孜州南路、北路地区),便宛如置之异域,于是称之为出关或到关外。这种人文意义大于地理意义上的“关口”,在我寻找西夏人的经历中有三个:西夏控制北面疆域的分界线玉门关,有着“西出阳关无古人”之说;一个西夏控制区域的西极、青海的日月山,有着汉族地区和藏族地区的分界线的地标身份;另一个就是这里,古有“西出炉关天尽头”之说,许多关于西夏人后裔逃亡到川西的说法,无不是以这里为界的,这里往西地区才有盛传的西夏人后裔逃亡足迹的各种说法。

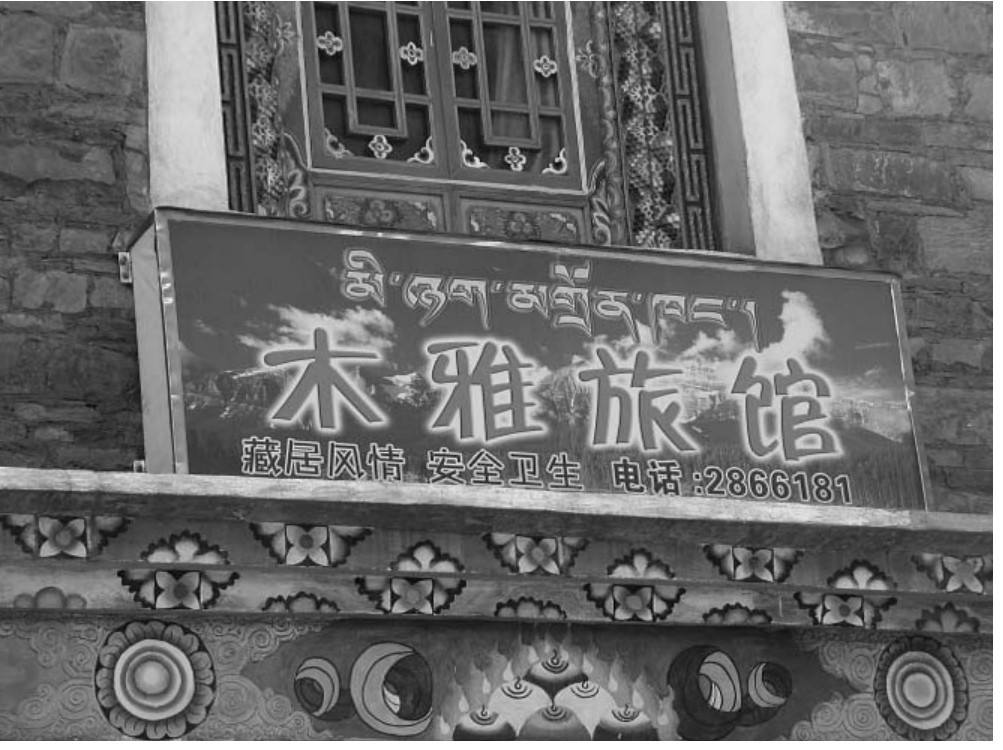

建立西吴尔王朝的核心地——四川康定县沙德乡。

如今,《康定情歌》唱遍了整个世界,《康定情歌》当之无愧地选为中国第一情歌,同时,还被选为联合国教科文组织向世界推荐的中国唯一一首民歌,成为世界十大经典情歌之一,被送上了人类发往太空的宇宙飞船,作为人类向宇宙其他生命的问候声音。优美的自然风光,和具有人文色彩的《康定情歌》成了康定的两张名片,可是,这里往西的地区出现了那么多关于西夏人后裔的说法,理应成为这里在人文资源上最奇绝的一张新名片,却没得到开发。所以,当我到这里时,州委宣传部副部长、《甘孜日报》总编辑郭昌平先生就大力鼓励我挖掘这里和西夏有关的人文资源,丹巴县县委宣传部专门派干事安斗阿布陪同我走访下面的乡村,德格县旅游局的干部赵汶荣陪同我走访当地的学者,石渠县医院的普通司机巴罗托提出免费带我进入草原深处,康定县文化旅游局的局长和副局长段鹏举下乡时带我考察,康定县邮政局局长扎西在两年后我抵达这里时仍然招待我,九龙县文化旅游局的局长和康定文化旅游局的领导邀请我去九龙县考察木雅人和西夏人的关系,等等,使我更添了一份要在这里考察的责任。

位于折多山顶的白塔

折多山位于康定县城西边,山的西边居住的木雅人是这些年来西夏学术界一直关注的热点。

从地理条件和当时忽必烈率兵南下的线路来判断,西夏人即便逃亡到这里,能够建立一个诚如吴天墀、邓少琴、李范文等学者所言的西吴尔王朝的地方显然不可能在我考察过的大渡河边或者雅砻江边,因为那里根本就没有建立一个王朝的地理之便。那么,和西夏有关系的神秘的木雅王国,是不是就在折多山西边的某个地方呢?

2005年冬天,再次抵达康定后,我一改往日要么往北逆着大渡河进入丹巴境内,要么向西抵达雅砻江继而沿着川藏线南支进入西藏,或者向西到新都桥后折向北顺着川藏线北支线进入道孚县。这次是穿过折多山后在新都桥南下,选择这条线路是九龙县呷尔镇的一个“文化人”王长生提供的线索。

这次到康定本来想直接坐长途汽车前往德格,考察西夏人前往西藏时的路线的。由于天气很冷,我只好奢侈地住在当地条件很好的康定宾馆了,值得说的是,这个宾馆虽然价钱上不低,但只要住下就可以任意拨打国内的长途电话。在成都时,两年前就认识的四川省音乐研究所的副所长杨莉老师,她在这次我进入康藏地区时推荐了在康定县文化旅游局担任副局长的段鹏举先生。段鹏举曾经在炉霍县文化旅游局工作过,对现在专家们所说的木雅地区的音乐舞蹈很熟悉,他编导的歌舞曾经代表甘孜州参加过全国的比赛并且多次获得过高层次的大奖。到了康定和他取得联系后,他接受了我的采访,对我讲述了这里的舞蹈特色,对于木雅和西夏的关系,他告诉我说:“我原来在炉霍县(四川甘孜州的一个县,在目前学术界所说的和西夏有关的木雅地区的道孚县北端,作者注)工作,来康定工作其实才两年,这里和木雅有关的古建筑并不多,在康定往九龙的路上,有一座当地人所说的木雅古建筑。我也了解到,木雅地区的人都说自己是西夏后代,他们说折多山以西的木雅文化,是比周围其他地区先进的,是从西夏传来的。我的家就是折多山以西、康定以南的九龙县,那里的人就是木雅人,语言和周围的那些藏区的人不一样,有人说我们的语言是普米族人的,可是我见了普米族人后发现,根本不是的。”

作者在建立西吴尔王朝的核心地——四川康定县沙德乡的小旅馆投宿。

段鹏举一直从事木雅地区的舞蹈研究和开发,谈到木雅地区的舞蹈,他以藏区盛行的锅庄舞蹈为例说:“木雅锅庄有自己的特点,情绪低,节奏慢,给人的感觉并不是很舒畅的那种感觉,不像州内其他地区的。”对于这一点,康定县文化馆的歌舞演员李桃补充说:“木雅舞蹈和别的藏区的锅庄有着明显区别的,它有着明显的压抑感,如果真是西夏传来的,那么,这种压抑和亡国者的心境有着必然的联系。”在从康定到九龙的路途中,她和其他人一样,是陪同我走完这些路的,她也肯定了木雅地区的藏族舞蹈和西夏时期的舞蹈有着一些隐秘的联系。

神秘的木雅地区在四川研究羌族与西夏学者的评判视野中,是西夏后裔逃亡到四川最集中的地区,这在20世纪40年代四川大学教授邓少琴教授和20世纪80年代吴天墀教授等人的论著中有明显体现,国外的学者也对此观点多持赞同态度。从风俗与文化的保留纯度来看,木雅地区千百年来由于所处的地理位置,受外来文化影响很少,这里的舞蹈是破解西夏与这里关联的一把钥匙,那些美丽的舞蹈常年隐藏在民间的盛大节日场面上,那些如今仍很少为人知道的舞蹈和西夏舞蹈有着怎样的关系呢?四川省音乐舞蹈研究所副所长、《四川巴蜀舞蹈史》的作者之一杨莉告诉我,当地的舞蹈和别的地区舞蹈明显不一样的地方,那就是它对胯部动作的要求很高,几乎他们认为优美的动作都是依靠胯部来完成的。和现在的观众看舞蹈会看清楚舞蹈者的面部不一样的是,这里的舞蹈还保存着原始祭祀天地鬼神时的场景,舞蹈者将脸部对着神像或所祭祀的对象,而将背部展示给观看的男人。如何将虔诚献给神灵的同时,又怎样将优美的能体现女性之美的东西展现给心爱的男人呢?她们认为女性最美的、最丰满和象征生命力的是胯部,将其呈现给男人,是最优美的。杨莉通过考察认为,整个川西一带的很多羌族或藏族舞蹈非常注重胯部的扭转,这与一个民族对生殖重视有关。同时,女性的舞蹈中对腿部的运用也很多,这是因为这里主要是高山地区,女性的劳作、放牧、走亲戚等都要通过步行完成,使她们的腿部显得修长而坚实。再向上追溯,综合其他因素,可以认定这些舞蹈中对胯部和腿部的重视,与当初这个民族与游牧生活有关,从现存很少的西夏壁画中那些腿部修长、胯部丰满的女舞者形象看,结合其他因素,不难看出当地居民和当初的党项羌人的马背生活有着一丝隐隐的关联。

面对康定城里零下20多度的严寒气候和对面跑马山上的白雪,我对自己能否走进木雅心里没底,更不知道海拔4962米的折多山在这个时候是否会大雪封山。没想到,惊喜出现了:第二天早上,段鹏举早早来到我住的康定宾馆,高兴地告诉我,他们局里有车要去折多山西边的山区,刚好是神秘的木雅人住的核心地区,很少有人进去的,他们的车恰好可以多拉一个人,我可以和他们一起前往的——这是一个绝好的消息。因为,他们途经沙德乡,早先曾经听人说那里挖掘出过西夏人留下的金属器皿,也一直听学术界在推测这里和西夏的关系,却没有人走进去过。

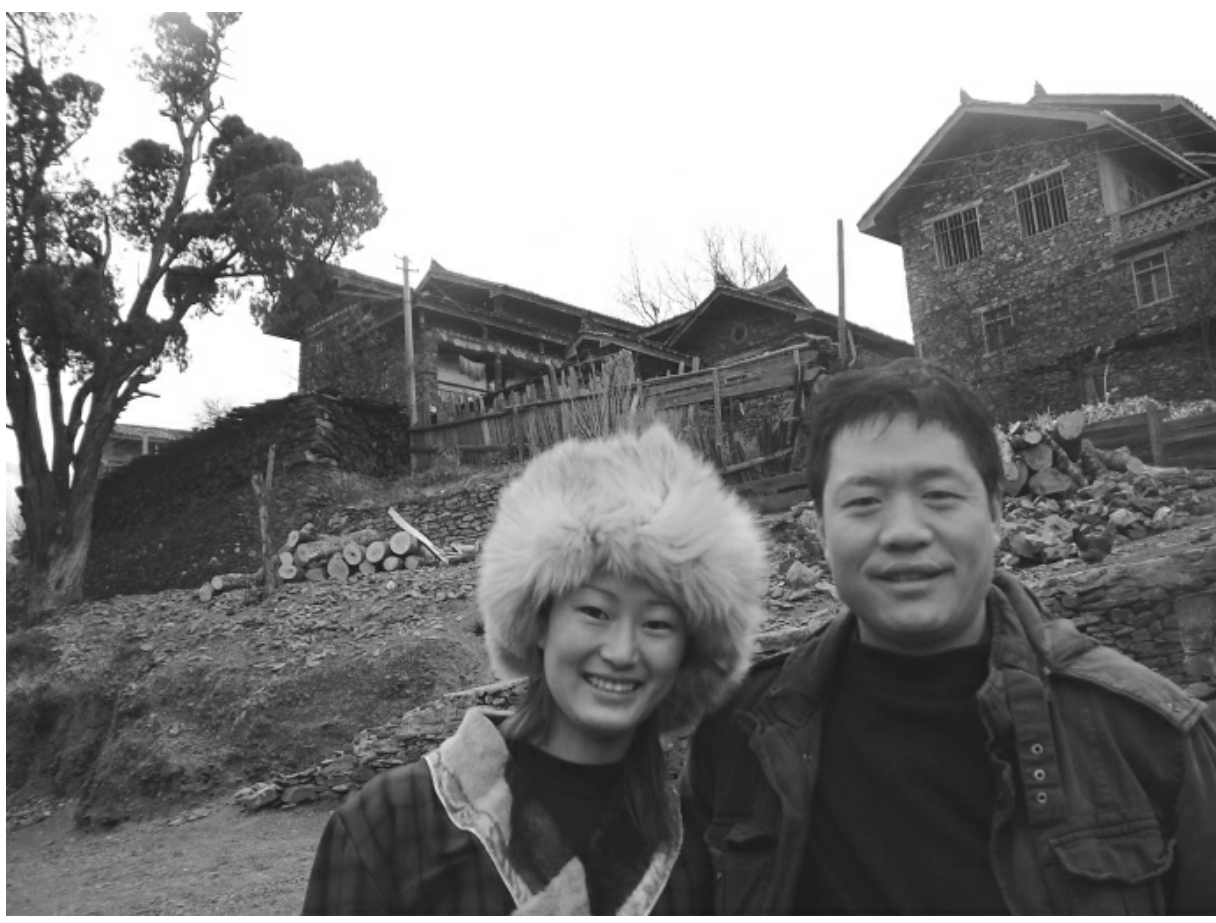

在木雅地区采访时和当地的彝族少女

这是我第一次冬季翻越折多山,到达海拔3000多米时,路两旁已经是白雪皑皑了。这次是乘坐越野车,行程上加快了许多。过了折多山,虽然是冬天,但沿途却还是一片绿色,随行的这些藏族同胞们,每走到一个风景宜人的地方,或者是一片茂密的林子,或者是个奇特的古塔,或者是一片开阔地,便会停下车来,躺在干净而碧绿的草地上,从车辆的后备箱里拿出早就准备好的啤酒,一边喝着酒,一边谈话,或者看着远方的美景。我们取道南下,沿着吕曲河开始了艰难的行走,到彭布西乡,出生在这里的康定旅游局的尼玛,指着那些挺拔的碉楼说,在整个木雅地区,这里是成群的碉楼群出现的最南端了,再往南走,就看不见成群的碉楼了。他们对这些神奇的建筑出现的年代和功效一概不知。

前往木雅途中的碉楼

到沙德乡时,已经是中午了。当地人曾说,前几年曾经在这里发现了西夏时期的文物,由于时间关系,我没能看到这些文物。段鹏举告诉我说:“那些文物他看见过,和甘孜州发现的文物看上去没什么区别,是不是西夏的文物,由于西夏的文物没见过,不能下结论。”吃饭时,他们恰好遇上了相邻的九龙县文化旅游局的人(王长生就在其中),他们便邀请康定文化旅游局的人去九龙,于是,他们便合在一起,决定先去康定文化旅游局提前决定要去的普沙绒乡,然后去九龙。

路上,康定邮政局局长扎西给我补充道:“我是一个出生在丹巴的藏族人,当地的藏族人有着很强的民族情感,这种情感使他们中的很多人不认同那里的人是西夏后裔。我认为,我们那里的人,有着西夏人的血脉。藏族学者都说我们是藏族人,理由是松赞干布时的吐蕃势力曾经影响到丹巴一带,但那里的气候就是现在也是不合适从青藏高原上来的吐蕃人的,何况那么多峡谷地带,怎么能驻扎人数众多的军队呢?我们口传的历史和那里的气候条件、人们的生活习俗证明,丹巴一带生活的人,更应该是羌族人。”巧合的是,2006年5月,我从青海玉树考察完西夏宗教问题后,取道川西高原,从石渠、德格、甘孜、炉霍、道孚、康定,一路再次行来时,在康定县城,这位善良、好客的康巴汉子,再次安排酒席,招待我。

往普沙绒走的路,基本上已经显不出路的模样,十分艰难,一边是水流湍急的吕曲河,一边是叫不上名字的绵延群山,山的西边是四川的雅江县。普沙绒,一个掩藏在群山峻岭中的藏族乡,以前乡政府驻地通往县城没公路,这就导致了它的神秘与土著文化的完整保留,假如当年的西夏人逃亡到这里,是能隐藏一段时间的。我们到的那天,通往乡政府的简易公路恰好开通了,说是开通,其实许多路段都是人要下来,甚至帮着推车,才算是进了乡政府。

“我觉得你是找对地方了,我们这里的人,就是西夏后代,在族群中一直流传着这样的说法。包括我也是纯正的西夏后代!”当得知我此行的意图时,普沙绒乡的乡长眭万刚兴奋地告诉我。这位来自丹巴县的嘉绒藏族年轻人,首先申明他的家乡丹巴就一直有着那里曾经是西夏后裔逃亡时经过的地方的说法:逃亡至此的西夏男人,在那里受到同为羌族人的当地人的接待,同时也吸引了众多当地女性的目光,他们的结合造就了如今的丹巴出了很多的美女。普沙绒全乡目前只有7个村,生活条件都不是很好,整个乡里只有7个干部,清一色全是男性,他们都把乡政府戏言为公牛山庄。

那么,他说的普沙绒一带也曾经出现过西夏后裔的说法的依据是什么呢?他们说,这里一直没有笔纸记录的条件,这些说法只是依靠民间流传。