第二节 昂仁,藏戏之乡的西夏渊源

第二节 昂仁,藏戏之乡的西夏渊源

藏在西藏腹地的昂仁,是西藏和西夏诸多隐秘中的一个地方,这种隐秘的独特在于西夏文献和藏族文献中都隐约地谈到这里和西夏的关系,但那些散落在片言支语中的零星记载,缺乏足够的实地考察支撑,在我将孤单的脚步伸向这里之前,西夏学术界对昂仁的实地考察一直是个空白。这种空白被一个个所谓的西夏学专家们抄来抄去的文章掩盖得严严实实。

关于西夏遗民在青藏高原上的流向,《西夏通史》一书的主编、著名的西夏学者李范文这样描述:“西夏王室中的一部分贵族,自西夏来投靠西藏萨迦政权,定居昂仁。从元初直到明末,他们成了那一带的一个地方掌权者,和萨迦昆氏家族关系密切。从13世纪晚期到14世纪屡受元朝封赐大司徒、国公、大元国师等号,世袭万户长职。西夏王室后裔,在当地被称为绛巴达布,意为北方的酋长、邦主。”而在不少藏文文献里也或多或少地记载了这里和mi nia的关系。在一些藏族学者那里,这种关系最直接的体现是:西夏时期,就有西夏的僧人来这里。但到目前,还没有一个西夏学者来到过这里。那种典型的从纸上爬行的中国式学问方法,在西夏与昂仁的关系上,表现得更加突出。

昂仁是我进入西藏考察西夏遗迹的重点地区,当我一身疲惫也一脸迷茫地抵达昂仁时,那是一个并不晴朗的上午,站在灰蒙蒙的公路边,看着路边的指示牌才知道,这里距离日喀则已经200多千米了。公路边还矗立着一个写有“中国藏戏之乡”的大牌子,路边还有一组非常精美的雕塑。我让路边一个开饭馆的老板帮我摁快门留影,可惜,因为光线很暗在这里的照片全变成黑乎乎一片。昂仁到了,我的探索之旅开始了。昂仁不在公路边,对我这样一个身上背着几十斤装备的人来说,走进去的困难不小,而更大的困难来自这个对我来说十分陌生的地方,不仅存在语言上的障碍,更重要的是这里有李范文这些西夏学者所说的西夏证据么?

这里的气候比日喀则和拉孜冷多了,沿途的车辆也很少,行人更是少见,我只能在上午的阳光下,看着自己的影子陪着自己,完成这段孤独的行程。

法国著名藏学家石泰安教授在他的《西藏的文明》一书中这样记述:“西夏王朝的奠基者,木雅的掌权家族在王朝覆灭和被成吉思汗征服该地之时,曾迁移到了藏地以北和昂木仁一带。该家族还把其国名(‘北’)和与此有关的宗教民间故事也带到那里。”他说的昂木仁一带是我正走进的昂仁么?迁移到这里的木雅一族是西夏的皇室人员么?同时,藏族学者桑珠先生在他所撰的《西夏王族迁入西藏时间献疑》一文也指出:石泰安书中所说“木雅的掌权家族”即是指在后藏拉堆绕地方落户的木雅司乌王族。他所说的拉堆县是不是就在昂仁县境内呢?这个司乌王族是党项人么?带着这些疑问,我接近着昂仁。

昂仁在藏语中的意思是“长长的沟”,我想,这个意思可能来自这里有许多大小不一的河流和19个湖泊,将这片大地划出了一条条的沟壑吧。其中最大的一条河流就是雅鲁藏布江,我在昂仁县的日吾其乡境内考察这里的墓葬和西夏王朝的关系时,顺着雅鲁藏布江边,走进索青仁布(音)家的帐篷时,意外地发现,这位有着在拉萨经商经历的当地人,不仅能用汉语和我交流,而且对当地历史很熟悉。索青仁布告诉我,昂仁在历史上有着不同的叫法,其中有一个就叫“昂木仁”,昂仁北部地区属于藏北草原的一部分,古代就称为“拉堆绛”。为什么叫“拉堆绛”呢?藏语中将雅鲁藏布江以南及上游地区称为“拉”,将今天的阿里地区的冈底斯山称为“堆”,而“绛”没有明确对应的汉语翻译,我想应该是指某一个地区或者是尾音吧。

中国藏戏之乡昂仁一带的藏戏。藏文献记载,这里就产生过西夏的帝师,西夏时期也曾派人来这里学习、传教。

昂仁地区是在10世纪后才走进历史视野的,那时,它亮出的是一个叫“贡塘赞普”的小邦面孔,从周围大小不一的部落、邦中亮出自己的。回到内地,我查阅到《西藏王臣记》中一段记载,帮助我廓清了这个部落和西夏的关系,这书中说昂仁邦的邦主是木雅(西夏)王室后裔,被称为“绛巴达布”,藏语中是来自北方的酋长、邦主的意思。在《西藏王臣记》的记载里,西夏亡国后,萨迦地方政权崛起于后藏地区时,“绛巴达布”和萨迦的关系十分密切。“绛巴达布”曾经派一个叫格达(狮子)的西夏僧人的儿子多杰(金刚),前往萨迦第三祖扎巴坚赞那里,在他的“座前亲近承事”,他们彼此还通婚。后来萨迦深受蒙元政权尊崇,邀请萨迦班智达前往西夏陪都凉州时,需要一位熟悉西夏的人做陪,西夏人多杰无疑是最合适的人选。

“这一支西夏人以昂木仁寺为中心,在后藏形成了一个较有势力的地方割据集团,是元代皇帝诏封的乌思藏十三万户之一。”桑珠先生所说的这番话,他的依据是什么呢?我倒是从五世达赖喇嘛所著的《西藏王臣记》一书中找到了注脚。在《西藏王臣记》中,对这一支西夏人情况的记载,证明早在成吉思汗灭西夏以前,西夏人就已迁入后藏之拉堆地方,并与萨迦派建立了联系。而桑珠的论断则明确了这些西夏人来到藏族地区的明确生活地点,同时指出,这些人后来归顺了元朝政府,并接受了册封。

中国社会科学院民族研究所黄振华教授所撰《藏文史书中的弥药》一文中,也对西藏存在西夏后裔做出了自己的判断:西夏国被蒙古灭后,王统虽绝,但是其后裔仍存,并继续活动于元朝和西藏的政治及宗教舞台。西夏后裔不仅牢固地掌握政治、宗教方面的显要职位,而且还有进一步的发展。如多吉表布之子南喀甸巴,就先后从元朝得到“宽头第三宝国公”名号及玉印、“大元国师”名号及玉印。他在卫护萨迦及昂仁诸寺方面极有成就,其孙辈还得到“司徒勤国公”及“灌顶国师”等职务。

面对文献里纷杂、匆促而不甚明晰的记载,我想起了张承志在《鲜花的废墟:安达卢斯纪行》中的那句话:“不如干脆去遗址,我知道,我保留着考古队员的一种特殊职业感觉,面对遗址比面对书本踏实的多,只要看到遗址,人就会安心了。”我不是考古队员,没有张承志那样的职业感觉,但我觉得我应该和这些年来考量西夏时一样,必须在某些时候摒弃书本,走进田野,通过遗址和历史直接对话。昂仁能给我提供怎样有利且有力的遗址呢?

我的目标是县城东南的一座山头,气喘吁吁地爬上山头时,自己带的海拔表显示:这里的海拔是4390米。站在这里完全可以俯瞰整个昂仁县城。这种俯瞰不是一种观光旅游式的寻找居高点,而是这里有自然海拔和人文海拔都很高的昂仁宗山遗址。冷清的时光里,阳光下只有云和我的影子,没有任何学术上的外力支持,我只有自己摸索在这个古老的遗址里。由于没有遭到什么破坏,整个遗址依然保留着相当清晰的轮廓:坐西北朝东南,建筑面积东西长500米,南北宽约100米。在遗址的西北角,有着明显的高层建筑痕迹。

这些独特的高层建筑痕迹引起了我的关注。1990年7月到9月间,西藏文化厅等单位联合四川大学历史系的学术力量,第一次对这里进行了严谨的考察,对这些建筑痕迹的“身份”给出了模糊的认定。当时参加这一活动的索郎旺堆在他主编的《昂仁县文物志》里,这样记述:“从这个遗迹现象观察,西北隅原来是类似‘碉楼’一类的建筑,墙体上部尚留有穿插木檩的痕迹,楼层至少在两层以上,由此居高可扼控四方。”这个碉楼之说,从另一个方面印证了我在本章第一节 里发现的那些高大的土碉的推测。

在遗迹内,分布着不少房屋,它们的开间都比较大,多在20~30平方米。沿山头的周边残存,有比较厚的夯土残墙,厚度接近两米,有的地方可见两层夯墙平行的建筑。这些建筑特征明显呈现出一种强大的防御心理,同时,这样的土夯建筑技术且从中穿插木檩的技术,在当时的藏族地区是少见的。而昂仁宗山遗址的始建年代和历史变迁,当地的文史工作者也没有明确的说法。

离开宗山遗址,我选择来到县境内的拉普公路卡嘎乡养护段西北约300米处。这里有一个奇特的墓葬群,在这块海拔4350米的地方,出现墓葬没什么稀奇,稀奇的是这个墓区在布局上独特的现象:在地表残存上,有砾石、石块围成的石圈,这种在地表用石料垒砌的石圈现象,在周围其他藏族地区就很少见,而在当年的西夏旧地甘肃等地的墓地中就十分常见。对于这个现象,索郎旺堆在《昂仁县文物志》里这样解释:“它可能反映了一种与宗教部落中的聚族而葬,划分‘茔域’有关的血缘、亲疏关系。”

在日吾齐乡日吾齐村东南约2公里的地方,雅鲁藏布江南岸的宗热山山顶,我看到了在西藏很少见到的烽火台。站在山顶,能看见北面滔滔东去的雅鲁藏布江,东南方是海拔5000米的扎玛当山和帕玛当山,这两座山和雅鲁藏布江形成了巨大的天然屏障。设立在宗热山山顶的烽火台,与雅鲁藏布江北岸的雀嘎达林及下游的多白一带的两个烽火台形成了三角鼎立之势,三个烽火台遥相呼应,共同御敌。这些藏地很少见的烽火台是什么时候建立的?由谁建立的?是外来的人带来的么?《昂仁县文物志》里并没有给出明确的答案——“宗热山烽火台的建筑年代,根据其建筑风格,建造使用的背景等因素考虑,可能与附近的日吾齐寺、嘎里寺年代相近,估计应属于公元14世纪前后的产物。”这种推测与表述,引着我走向日吾齐寺。

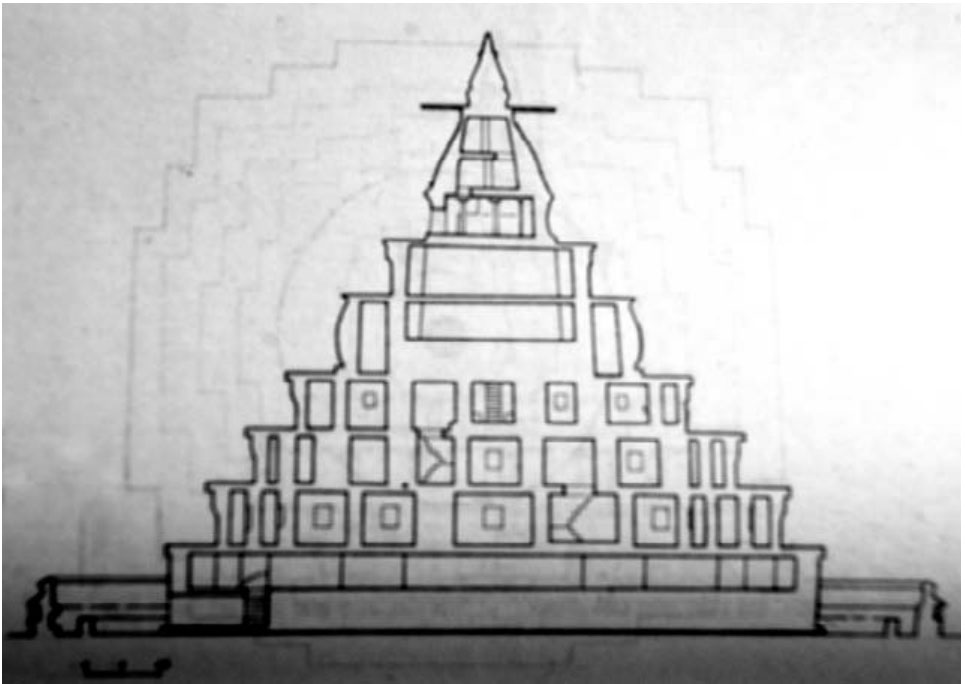

日吾齐寺金塔结构图

这是个在后藏地区有着深远影响的寺院,它的修建年代明确为14世纪,也就是西夏亡国后100年左右的时间。和西夏旧地的一些西夏寺院一样,这里有着明显的“塔寺合一”的建筑风格,7层高的日吾齐金塔和我在江孜见到的白居寺塔的修建时代一致(白居寺塔修建于1390年左右)。寺里的喇嘛索布(音)骄傲地说:“我们的金塔要比白居寺塔早,是它的阿爸。”当地人大多说白居寺塔是仿制日吾齐金塔的。而印证这些说法的,是个有趣的传说:在日吾齐金塔落成后,有一个云游僧人来到这里,目睹了日吾齐金塔的奇特造型,说在整个西藏就没看到过这样的金塔,通过了解,这是从遥远的mi nia王国传来的建筑技术。这个云游僧人对雄伟的金塔和修建金塔的技术羡慕不已,便用萝卜按金塔的形状雕刻了一个模型带到了风水很好的江孜,想根据这一模型修建一个塔。由于携带到江孜时,已经好些天了,这个萝卜模型稍微有了些萎缩变形,所以导致了两个塔的“大同小异”,也给日吾齐寺乃至昂仁县的人留下了“日吾齐金塔是爸爸,白居寺白塔是儿子”的说法。

在昂仁,关于西夏真实的历史在哪里呢?早在西夏亡国前,由于西夏和藏地在藏传佛教上交流,西夏时期,昂仁一带就有西夏僧人传教、交流,这为后来西夏亡国后,一些西夏人逃亡到这里奠定了基础。从《红史》《西藏王臣记》《新红史》《汉藏蒙土之历史》等藏族文献的记载中,我梳理出了这样一个历史事实:西夏的第七代皇帝襄宗安全的儿子衮却(音)(1206~1211年)在位时(藏族文献多记载为“西夏王第九代王多杰”,和西夏及汉族史籍将元昊奉为西夏第一代皇帝不同,藏族文献记载西夏历史时,是从李继迁开始记载,藏族文献里记载的襄宗安全为第九代),也就是西夏历史上的第八代皇帝神宗尊顼的兄弟,开创了西夏和藏族宗教界往来的新篇章。衮却有3个儿子,其中有个叫绷德(音)的儿子带领西夏的僧人前往藏区,绷德在西藏生活时,西夏已经亡国,他已经无法回到西夏旧地,加上他十分尊重当时在西藏地区很有威望的萨迦班智达,便再没有回来,这是西夏皇族到达后藏的最早的正式记录。绷德在西藏生活期间生了6个儿子,其中一个叫扎巴达的,深受萨迦班智达的信任。萨班在接到阔端派金字使者送来的邀请诏书后,毅然决定亲往凉州去见蒙古皇子,这次前行时,因为对内地尤其凉州一带不熟悉,就专门从昂仁一带的西夏僧人中,挑选了西夏时期派去的人作为随从。

由于是沿着当年党项人逃亡的行踪走过来的,所以,对石泰安和桑珠的提法,我有能力来证实,从定日开始持续到这里的那些土碉或随着岁月已经模糊的“碉楼”痕迹,那些带有明显防御性质的宗山遗址、烽火台,或许证明,西夏人后裔,来到这里,寻求到了一个较好的避难所,使他们在融合青藏高原上的藏文化和中国黄土高原上的汉文化、自身的党项羌文化后,形成了丰富多彩的建筑,同时也出现了在藏族地区独特的舞蹈。在一次次的挤压甚至是死亡威胁面前,他们始终没有放弃展示自身精神生活的舞蹈与歌曲,所以,昂仁经过多年的民族艺术融合,党项人带来的优美的歌舞和当地的歌舞融合后,为这里独具特色的“藏戏”注入了新鲜的血液,使这里成了当之无愧的“中国藏戏之乡”。

在语言、经济、时间等难题的困扰下,我只能望着云彩里的昂仁大寺,在内心留下一丝遗憾,我无法走得更深更近。当萨迦派势力后来和蒙古势力合谋后,对逃亡到昂仁的西夏人采取怎样的态度,目前没有发现藏文文献或其他民族文献的记载,一些零星的记录里能看出,萨迦政权开始还是欢迎这些西夏人的,并能允许他们建立短暂的小王朝。

从昂仁出来后,我接着向西行走到萨嘎县,这里是西藏日喀则地区和阿里地区交界处,已经没有任何文献资料或民间口述资料证实这里和西夏的关系,这是我在西藏的西北部寻找西夏后裔的终点了。我只好按原路返回到拉孜县,从这里南下,走进和西夏有着千丝万缕的萨迦派主寺萨迦寺。