第三节 居庸关,让西夏“突醒”的文字

第三节 居庸关,让西夏“突醒”的文字

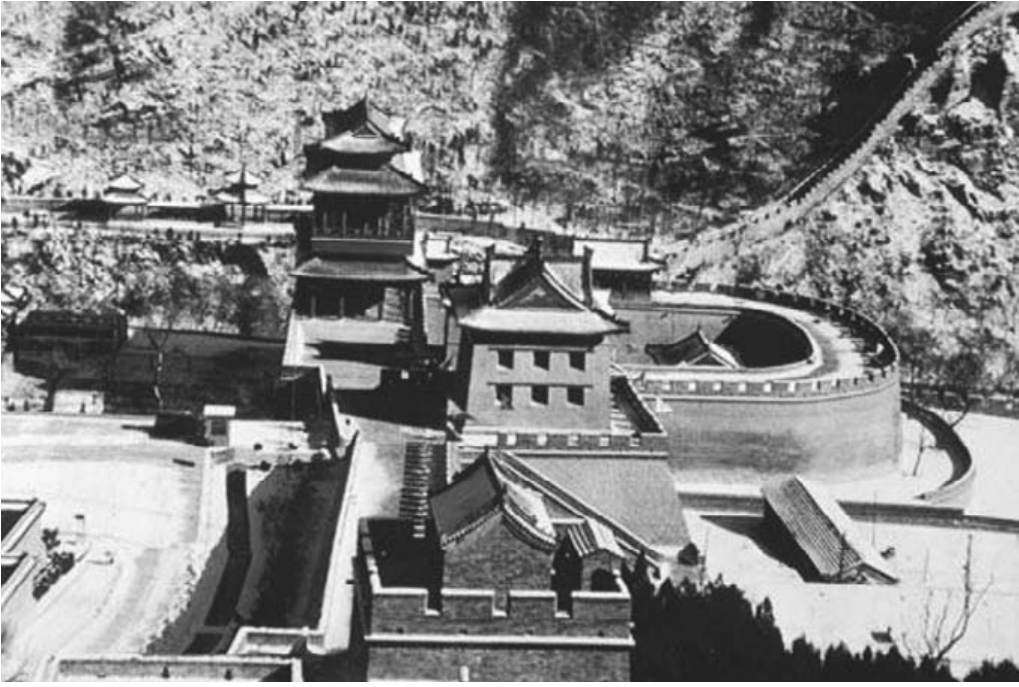

居庸关,留给中国人最深刻的印象是中国八大名关,很多人对它的了解是和军事与历史联系在一起的,几乎没人把这里和西夏联系在一起。这里在1895年之前,也没有任何能使人将其和西夏联系在一起的人和物证。其实在距此时的540年前,元末顺帝至正五年(1345年),这里修建的一座古塔里面就出现了西夏文字,这是我国目前西夏文字出现的最东北端。如今,这座古塔的遗址在北京市北郊著名的居庸关下。

自从走上了关注西夏的这条路后,我要是乘坐火车前往北京,每次从河北进入北京后,就会深情关注居庸关,尽管车在这里并不停留,尽管人们并不知道这里和西夏的关系,但我对它的考察更多地停留在这样一个问题上:西夏亡国后,西夏文字怎么能出现在距离王都1000多千米之外的这个关口处呢?创造和使用西夏文字的主体民族党项人已经从历史的视野里消失很久了,这些文字怎么能出现在王朝湮灭后的上百年时间呢?这里距消灭西夏的元蒙政府的国都(今北京)如此近,元蒙政府对党项人一度的灭绝政策和历史书写上的彻底根绝,却在它的心脏之地出现了这些文字,是党项人的挑衅?还是蒙古政权的默许?

守卫西夏皇宫的守御牌。图中的西夏文字为“宫门后寝待命”。

在北京到包头的京包铁路还没开通前,从北京去往河北张家口的商旅,必须要途经一条人称“南口”的崎岖峡谷。沿着这条峡谷向北走8千米,有一个小村庄,村庄的名字很少有外人知道,但小小的村庄却怀抱着在中国古代重要关口中知名度很高的居庸关。走进山谷会发现,两边都是峭壁,一座关城雄踞其间,在村庄两端的入口旁边,公路从一座极其惹眼的大理石券洞下穿过。券洞遍布着神话和文饰的浮雕,这些与佛教有着很大的关联。村民告诉我,因为关居街上,当地人更喜欢叫它“过街塔”。村民们一致保留着先辈们口传下来的一个史实:这座塔的修建实际上是来源于对蒙古人的恐惧,怕他们从荒原南下,而人们相信蒙古人不能从这座看上去不吉祥的建筑下面通过,他们在西夏末期,依靠关口险要的地理位置,兴建了这座过街塔。迷信没能在蒙古人的战马前显灵,这里最终成了蒙古战马南下攻打宋朝的一个过口。

西夏桓宗时期铸造的西夏钱币

1688年,有几个欧洲人走过这条路,并且在描述旅行生活时谈到了这个村庄的券洞,这是此地被外国人首先发现的最早记录。他们中一个叫格尔比龙(Gerbillon)的神父经过这里时,留下了这样的记录:“这个村庄可以认为是一个小城镇。入口处的大门很像一座凯旋门。门全用大理石建成,厚约三十英尺,向上直到起券处都带有浮雕的文饰。”1697年,这位神父顺原路返回,他这样记载道:“太子携兄弟五人,以及留守北京的臣僚,来到关口中部的居庸关村迎接皇帝,他们在那里停留了一段时间。”不难看出这里在当时具有北出大草原,南进紫禁城的重要位置。

1720年12月15日,赴北京的俄国使团随员也来到这里,在这里停留了一夜,随行中一位叫别尔的俄国人留下简单的记录,说他们在那里度过了一个夜晚。率领俄国1820年使团的基姆科夫斯基,在他后来出版的《穿蒙古至北京之旅》一文中这样描述这个地方:“路在这里开始非常难走,坐马车尤为艰难,直到大约五俄里远的首要防御工事居庸关都是如此。中间那座门的内壁饰有浮雕的人物造像。”

显然,外国人更早地关注着这里的浮雕和建筑,他们面对券洞内的铭文的时候,似乎都没有考虑到它的重要价值。而对村里甚至周围的村民来说,那些奇怪的浮雕和文字,与他们的生活更是没一点关系,谁会留意它们呢?这些奇怪的文字就这样一直默默地躺在居庸关里。

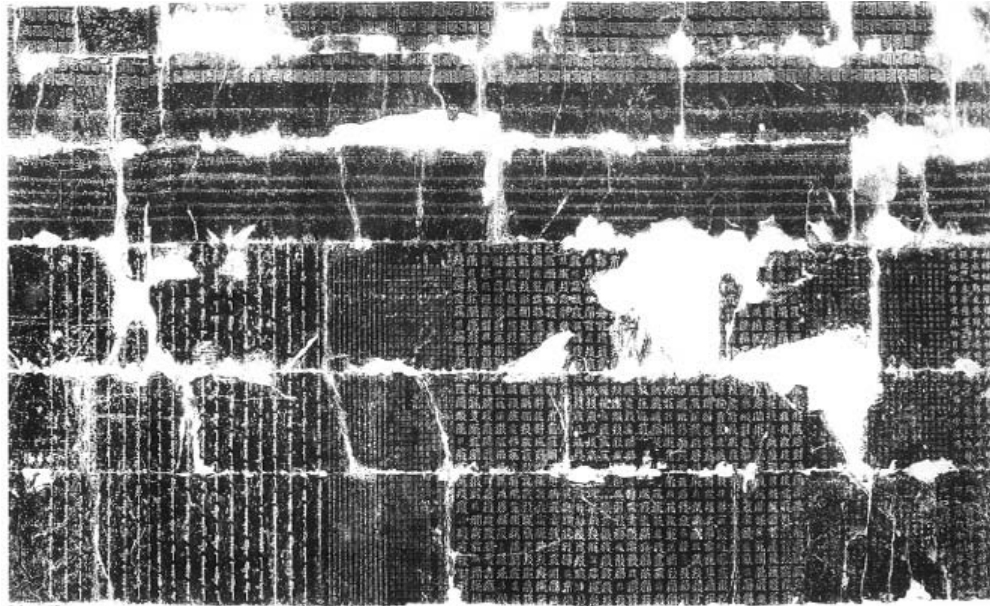

居庸关里的这些奇怪文字,成了欧洲西夏文献研究的一个开口,英国人伟烈(A.Wylie)是最早关注这些奇怪文字的欧洲人。伟列(Wylie,1815~1887年),19世纪英国著名的汉学家,1863年9月,伟烈作为大英圣书公会在华代理人,第二次告别家乡,踏上通往遥远东方的漫漫征途。这次他选择了陆路,由伦敦出发,经法国、比利时、德国、俄国、蒙古,越中国的长城,最后到达北京,历时68天后抵达居庸关。当时,19世纪来华传教士、英国著名汉学家艾约瑟在北京,艾约瑟打算从北京出发去蒙古迎接伟烈,可惜早去了两个星期,没接到人。他在张家口留言(伟烈后来并未见到),告诉伟烈过居庸关时留意一下拱门上的铭文。其实,对中国金石研究产生兴趣的伟烈,早在1858年就读过钱大昕的《潜研堂金石文跋尾续》,从中知道居庸关拱门上有含6种文字的佛教铭文,一直心向往之。这次来到这里,当然不会放过机会。铭文在拱门两侧,其中梵文和藏文是横刻的,在最上面;蒙古文、维吾尔文、汉文和一种伟烈根本不认识的文字则是竖刻的。伟烈在拱门西侧拓印一部分,回到上海后,在上海召开的皇家亚细亚学会华北分会上首次展出了这张拓片,并在《亚细亚学会会刊》上发表了一篇文章,对此铭文作了说明——他错误地把这些奇怪的文字当成了女真文。12年后,法国学者德维利亚(Deveria)判定此种文字不是女真文,因为它与已知河南开封宴台碑的女真文不同,怀疑它可能是西夏文。又过了13年,德维利亚再次撰文论述这种文字为西夏文,但仍难决断。为考证这种未知文字是何文种,英、法学者竟打了近20多年的笔墨官司。

这些奇怪的文字就是西夏文,对能够认识汉字、藏文、蒙古文和回鹘文的伟烈来说,他的意识里已经有了一个概念:这些奇怪的文字是很重要的。他这样说:“尽管这种文字的名称并非不为东方学者所知,但除名称之外人们所搜集的事实很少,我相信这个铭文是件珍品,这不仅在于铭文提供了这种文字的准确样品,而且在于这是已经发现的能够提供文字线索的唯一实物。”

在铭文原文右边靠近顶部的地方有一则用汉文小写成的题记,大意是说这座建筑在1445年5月15日由功德主信官林普贤发愿修建。而原铭文是写于1345年的,正是元代最末的一个皇帝统治时期,整个元代政权处于风雨飘摇时期,这时已经是西夏亡国后118年了。从创立于1036年到此时的使用,西夏文字的使用历史至少有410年了。

居庸关六体文石刻

让人深思的是,这位叫林普贤的人撰写的铭文,怎么能在100年后刻在居庸关这样重要的军事要塞上?如果是有人授意将西夏文字和蒙古文与汉文等文字刻在一起,那么,这个人是西夏人吗,至少是对西夏怀着浓郁的民族情感者,或者是个已经手握相当兵权的西夏遗民;如果是普通的工匠,他们怎能出现在远离故国上千公里的地方?如果是他们自愿地刻上西夏文字,那么,他们抱着怎样的民族心理和动机?

西夏学专家宿白在他的《居庸关过街塔考》中提出:“元至正五年(1345年),在北京居庸关建造的云台门洞石壁上,刻有六体文碑,其中的西夏文陀尼经共有77行。唐兀人御史大夫高纳麟曾参与奏请修造这一工程。”高纳麟是元世祖时的名臣高智曜之孙,高智曜又是西夏时的贵族世家,他的曾祖父高逸曾经担任西夏的大都督府令,在1209年抵抗蒙古军队的战斗中出任副元帅,在战争中被俘,不屈而死。1270年,高智曜因处置违法僧人不得力而被弹劾,在前往元大都的途中,病死于今天的内蒙古正蓝旗。他的孙子在元代朝廷中得到重用也并不是奇怪的事情。而且,不难看出高纳麟在奏请这项工程后,带着浓郁的民族情感,在六种文体的书写中,将自己的民族文字——西夏文字命人刻在上面。

高纳麟曾经于1315年得罪元仁宗,另一名在朝中的党项大臣杨朵儿赤出面搭救过他。杨朵儿赤时任侍御史,为了高纳麟曾一天内上奏八九次,说:“臣非爱纳麟,诚不愿陛下有杀御史之名。”终于使仁宗免去高纳麟死罪,但要贬他为昌平令,朵儿赤上言说:“以御史宰京邑,无不可者。但以言事而左迁,恐后来者,用是为戒,不肯复言矣!”仁宗这次没有听他的,而是将高纳麟贬为昌平令。但这也可看出,当时在朝中的党项人还是有着浓厚的民族情感的。

居庸关在明代时就刻上了西夏文字

那么,谁刻的这个文字呢?1932年,我国著名的西夏学专家罗福成先生在《国立北平图书馆馆刊》第四卷第三号(西夏文专号)上撰写的《居庸关石刻》一文中就指出:“书写西夏文的智妙弥逋也是党项人。”

居庸关的这一段发愿文中的西夏文字,告诉了我们这样几条信息:一是西夏宗教的影响力已经贯穿了西夏、元、明三朝而依然具有其魅力,从发愿文中出现的“观世音”、“菩萨”、“常修梵行”等字眼能看出西夏宗教的影子,党项僧人的活动范围也抵达到这一带;二是西夏文字到这个时候依然存在,并没有消失;三是无论是手握相当权力者还是手刻这些西夏文字的匠人,这里一定有西夏遗民。《元史》卷99的《兵之二》中就记载着把党项人派往居庸关南北口一带屯住的事实。《元史》卷86的《百官之二》也记载,留在京师的“唐兀卫”,带领河西军3000人“以备征讨”,其中有个叫暗伯的党项人及其子孙亦怜真班,就担任过“唐兀卫”的亲军都指挥使。从这些综合信息来看,当时,完成居庸关这样大的一项工程以及上面出现的西夏文字,修建者中不仅有党项人在元朝的政治官员,一定还有一些熟知西夏语言、文字的译写人员、工匠等参加。