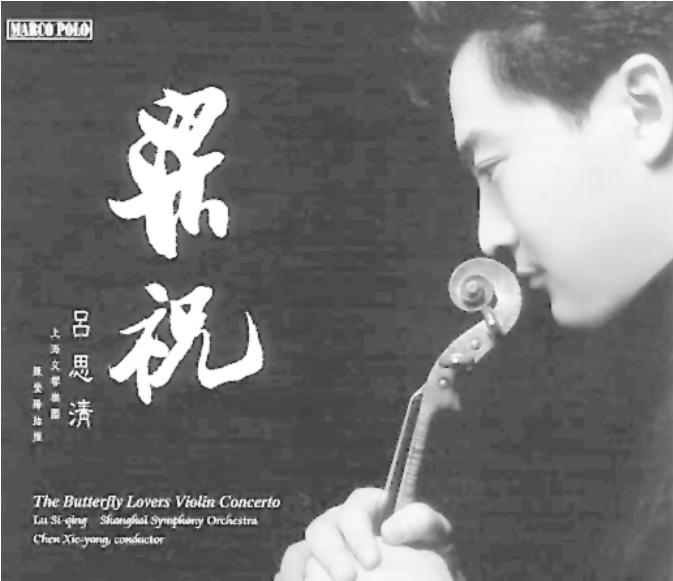

陈钢、何占豪:《梁山伯与祝英台》

陈钢、何占豪:《梁山伯与祝英台》

《梁祝》用成功的艺术实践揭示了一个真理——真正属于民族精粹的,最终都将超越民族、文化和语言的限制,共同汇入到人类的艺术宝库当中。

2009年5月26日,《“梁祝盛典”——首演五十周年纪念音乐会》在人民大会堂举行,庆祝半个世纪前小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》(以下简称《梁祝》)在上海兰心大戏院首演。从此,这部“我们自己的交响乐”享誉国内外乐坛,先后5次荣获金唱片与白金唱片奖。

《梁祝》乐曲内容来自于一个古老而动人的民间传说:在我国南北朝时期,身居南方乡村祝家庄的乡绅祝员外之女祝英台,冲破封建传统的束缚,女扮男装去杭州求学。在那里,她与善良、纯朴而贫寒的青年书生梁山伯同窗三载,建立了深挚的友情。两人分别时,祝英台用各种美妙的比喻向梁山伯吐露内心蕴藏已久的爱情,诚笃的梁山伯却没有领悟。1年后,梁山伯得知祝英台是个女子,便立即向祝英台求婚,可是祝英台已被许配给一个豪门子弟——马太守之子马文才。由于得不到自由婚姻,梁山伯不久便悲愤死去。祝英台得到这个不幸的消息后,来到梁山伯的坟前,向苍天发出对封建礼教的血泪控诉。此时,梁山伯的坟墓突然裂开,祝英台毅然投入墓中,两人遂化成一对彩蝶,在花丛中飞舞,形影不离。

此曲开始的引子由长笛以华彩的形式奏出,呈现出一派春光明媚、鸟语花香的景象;而那段由双簧管奏出的主题音调,则取自越剧的过门音乐。

随后,在竖琴的伴奏下,小提琴演绎出纯朴而美丽的“爱情主题”——这段旋律在整部作品中起到了举足轻重的作用。每一个人在听了这段旋律后都深深地为之陶醉。何占豪在选取这段主题时可谓煞费苦心——何占豪曾在杭州越剧团当演员,他对越剧音乐既熟悉又喜爱。在创作《梁祝》时,梁山伯与祝英台那凄美浪漫的故事在浙江一带广为流传,并成为越剧的代表剧目,因此他决心从越剧音乐中选取素材。于是,何占豪抓住了这段唱腔的旋律作为《梁祝》中“爱情主题”的基本音调。这段主题也同时是全曲的核心旋律。

紧接其后的副部主题与柔美、抒情的主部主题形成鲜明的对比。音乐转入活泼、欢快的回旋曲。小提琴独奏与乐队交替出现,描写了梁祝二人同窗共读时的生活情景——祝英台女扮男装去读书,在途中与梁山伯相识,两人情投意合,结拜为兄弟。这段音乐主题就是表现梁祝同窗三载共读共玩时的情景。这段快板过后,音乐转入慢板,进入副部主题中的结束部——在弦乐颤音的衬托下,梁祝二人同窗三载就要分别。这段音乐表现了两人十八相送、长亭惜别的依恋之情。而发自乐队之中的低沉音响则预示出不详的事情就要发生。

随后的乐曲由抗婚、楼台会、哭灵投坟三部分构成。先是铜管乐奏出了表现残暴封建势力的主题;紧接着小提琴采用戏曲的“散板”节奏,奏出英台惶惶不安和痛苦的心情;乐队则以强烈的全奏,衬托着主奏小提琴猛烈的切分和弦奏出反抗主题,二者逐渐形成了矛盾冲突的高潮;但音乐却在呈现出越来越激化的态势之时突然停顿下来,又转入慢板乐段——“楼台会”。此时,大提琴与小提琴以对答式的手法“一问一答”,那如诉如泣的曲调似乎是梁、祝二人不尽悲伤地在互诉衷肠。接着,音乐急转而下,进入“哭灵投坟”段落,乐曲在此运用戏曲中的紧拉慢唱的手法,将祝英台悲切的心情表现得淋漓尽致——梁山伯归家后不久病故,祝英台得知后悲痛万分,她已下定决心殉情,便与父亲约定,穿素服上花轿,并绕道梁山伯的坟前祭奠。于是,祝英台来到梁山伯坟前向苍天哭诉。全曲在此达到了最高潮,锣、鼓、管、弦齐鸣,表现出祝英台纵身投坟的情景,乐队则奏出了充满赞颂氛围的音调。

最后,乐曲中又再现了引子部分的音乐素材,但这已不是人世间的美景,而是神话般的意境——“化蝶”——当祝英台撞向石碑,墓穴突开,祝英台纵身投入后,从坟墓中飞出一双蝴蝶,于是,那段熟悉的“爱情主题”又再度响起,直至结束,我们都沉浸在荡气回肠的旋律中不能自拔。

“碧草青青花盛开,彩蝶双双人徘徊,千古传颂深深爱,山伯永恋祝英台。同窗共读整三载,促膝并肩两无猜,十八相送情切切,谁知一别在楼台。楼台一别恨如海,泪染双翅身化彩蝶翩翩花丛来,历尽磨难真情在,天长地久不分开。”

所有的人都被梁祝的故事所感动,为他们的命运感到同情,希望一双彩蝶翩翩起舞,飞向远天,去寻找属于他们幸福。

作者简介

陈钢(1935~)

中国著名作曲家。出生于上海。早年,师从父亲陈歌辛和匈牙利钢琴家瓦拉学习作曲和钢琴。1955年考入上海音乐学院后,师从丁善德院长和苏联音乐专家阿尔扎马诺夫学习作曲与音乐理论。1959年,他以与何占豪合作的小提琴协奏曲《梁祝》蜚声中外乐坛。20世纪70年代,他创作的小提琴独奏曲《苗岭的早晨》、《金色的炉台》、《阳光照耀着塔什库尔干》、《恩情》和20世纪80年代创作的小提琴协奏曲《王昭君》等,也都成为著名的中国小提琴音乐文献。他还创作了中国第一首竖琴协奏曲和第一首双簧管协奏曲。陈钢的作品还有交响诗、大合唱和室内乐合奏等。他的作品以浓郁的民族情调和丰富的当代作曲技巧巧妙地融合而见长。

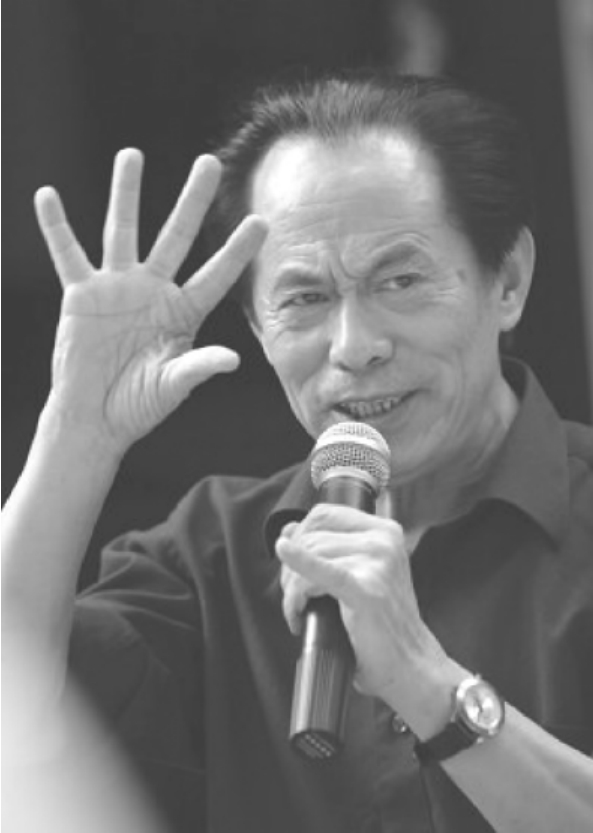

何占豪(1933~)

中国著名作曲家。出生于浙江省诸暨何佳山村。幼时热爱音乐,后考入杭州越剧团当演员。1957年考入上海音乐学院,在小提琴演奏的民族化方面进行探索和实践。1959年与同学陈钢合作创作了基于越剧音调的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》后,从此成为中国乐坛的著名人物之一。继《梁祝》之后,他又创作了弦乐四重奏《烈士日记》,弦乐与合唱《决不忘记过去》,交响诗《龙华塔》、《别亦难》、《草原女民兵》、《孔雀东南飞》等一大批音乐作品。其作品除了注重戏剧性、抒情性外,还具有强烈的民族风格。

相关链接

俞丽拿(1940~)

我国著名的女小提琴演奏家。浙江鄞县姜山镇人(今浙江宁波市),生于上海。幼年学钢琴,1951年进入上海音乐学院附中、上海音乐学院管弦系就学,先后师从窦立勋、谭抒真,曾被选入外国专家班学习,1962年在该院毕业。现在上海音乐学院任教,任小提琴、中提琴教研室主任,是上海音乐学院学科带头人。

1959年,小提琴协奏曲《梁祝》首演,年仅18岁的俞丽拿担任小提琴独奏,一举成名。俞丽拿演奏的《梁祝》唱片发行量多达100多万张,是中国器乐唱片发行量最多、影响最广的唱片,为此她获得了中国首届“金唱片奖”。另外,她还首演了许多中国作曲家的新作品,为中国作品演奏风格的研究作出贡献。

1960年,俞丽拿在上海女子弦乐四重奏(中国历史最悠久的弦乐组合)中担任第一小提琴手,参加在柏林举行的第二届舒曼国际弦乐四重奏比赛并获奖——这是中国首次在国际弦乐大赛中获得成功。

在日常教学中,俞丽拿培养了许多的优秀学生,并经常担任国际、国内小提琴比赛的评委,包括最有权威的柴可夫斯基国际小提琴比赛。在中国,俞丽拿已是一个家喻户晓的名字。1993年,她成立了中国第一个以艺术家名字命名的“俞丽拿小提琴艺术基金”,以推动中国小提琴尖端人才的培养。

她在国内演出频繁,还应邀赴澳大利亚、美国、加拿大、俄国、新加坡、菲律宾等国家以及我国的香港、澳门、台湾等地区进行演出。

1990年,俞丽拿以第一位访问台湾的大陆艺术家身份,在台北演出《梁祝》,轰动台湾。她还录制了许多张独奏和重奏唱片,其中包括与英国BBC乐队、与俄罗斯爱乐乐队合作录制的唱片。她演出过30多套重奏音乐会曲目,是中国国内掌握重奏曲目最多的一位小提琴家。

《小提琴协奏曲》是怎样诞生的

1959年,小提琴协奏曲《梁祝》诞生时,曲作者何占豪26岁、陈钢24岁,他们还是上海音乐学院的学生。回忆往事,陈钢说,如果没有时任上海音乐学院党委书记孟波的“一圈一点”,也就没有《梁祝》。

1958年初秋,在上海音乐学院进修小提琴的何占豪与丁芷若、俞丽拿等组成一个“小提琴民族化实验小组”,探索演奏上的民族风格。为庆祝建国十周年,他们准备了3个创作选题:《大炼钢铁》、《女民兵》和《梁祝》。《梁祝》这个选题是何占豪提出来的,当时报上去有点凑数的意思。在那个年代,《大炼钢铁》、《女民兵》无疑更符合“主旋律”,然而,独具慧眼的上海音乐学院党委书记孟波大笔一圈,点中了《梁祝》。当时,学院的领导们决定让当时作曲系的高材生陈钢与何占豪合作创作。

何占豪出生在越剧之乡浙江,曾经在杭州越剧团工作的他被称为“越剧的百科全书”,他立志要把民间音乐带入高雅殿堂,用西洋乐器演奏民间音乐。何占豪为了寻找创作素材,把越剧的优美唱段一段一段地哼唱出来,最终选取了越剧《梁祝》中“十八相送”、“楼台会”等几段唱腔的音乐作为素材进行创作。何占豪回忆说:“《梁祝》里面有很多感人的旋律是演员的唱腔和乐师的创造。比如《梁祝》的“楼台会”是越剧表演艺术家袁雪芬的唱腔。”何占豪还亲自面见“尹派”唱腔创立者尹桂芳,向她鞠躬九十度承认:“我的《梁祝》主题是从您这里偷来的。”何占豪还介绍说,《梁祝》的创作吸取了中国各门传统艺术的精髓,有越剧《白蛇传》“断桥回忆”的唱腔,有古筝曲《渔舟唱晚》的节奏型,有京剧的导板、绍剧“二凡”腔、昆曲《游园惊梦》的曲牌等。

陈钢出生于浪漫大都会——上海,从小深受海派文化的熏陶,骨子里有一种浓烈的浪漫主义情调。陈钢的父亲陈歌辛是著名作曲家,其代表作品《夜上海》、《蔷薇处处开》、《花样的年华》、《永远的微笑》、《恭喜恭喜》、《梦中人》、《玫瑰玫瑰我爱你》为听众所熟悉和喜爱。陈刚负责了整个曲子的配器部分,利用西洋古典音乐的曲式结构、和声配器方法完成了这一伟大的巨作——何占豪的现实主义情怀与陈钢的浪漫情调这两种不同的风格,融合在一起,得到的却是不同一般的效果,这就是《梁祝》中西合璧的魅力所在。

初稿完成后,陈钢和何占豪在上海音乐学院的半圆厅里试奏征求意见。那时曲目中还没有“化蝶”这一段,只写到祝英台投坟殉情为止,奏毕,举座无语,大家几乎难过得要死了!此时,孟波提出了一个非常重要的意见:“要写化蝶!”因为这是爱情的升华,也是一种浪漫的、更为强烈的中国式的反抗。

1959年5月27日下午3点钟,《梁祝》在上海兰心大戏院首演,时年18岁的俞丽拿担任小提琴独奏,上海音乐学院管弦乐队协奏,四年级学生樊承武指挥,何占豪坐在乐队里拉琴,陈钢躲在侧幕后面。当指挥樊承武划出最后一个圆弧,醉人的旋律戛然而止,现场观众陷入沉默。大概过了十几秒钟,全场响起雷鸣般的掌声。演职人员不断谢幕,但掌声依旧不息,俞丽拿返场又拉了一遍——这是俞丽拿一辈子唯一一次演出中完整地拉两遍《梁祝》。当时走下舞台后,俞丽拿、何占豪和陈钢都流下了激动的泪水。

从此以后,这部作品就成为我国民族交响音乐中的瑰宝。当年周恩来总理非常喜欢《梁祝》,到国外出访时也会带着这部作品去。有一次,总理感觉这部作品时间有点长,让俞丽拿转告作者能不能改短点。但是,俞丽拿却一直都没跟陈钢说,因此,《梁祝》从最初定稿到现在,连一个音符都没有改动过。“总理的记忆力很好,第二次听的时候感觉出并没有改,但总理很开明,说就这样吧,尊重作者的意见。”陈钢后来回忆道,“这要归功于俞丽拿,是她保护了《梁祝》的完整性”。这样一个小小细节也证明了一代伟人的广阔胸襟,成就了《梁祝》创作史上的另一段佳话。

《梁祝》之所以成为新中国成立后最成功、最重要的音乐作品之一,是因为它不是简单地把戏曲移植到交响乐中,而是有机改造。除了借鉴越剧,《梁祝》也试图将中国的民族乐器、民间曲调与西方的交响乐结合。事实证明,包括古筝在内的多种中国民乐乐器,在《梁祝》中都实现了小提琴式的表达。

上海文学家程乃珊点评说:“我们经常说‘民族化好’,曾经有不少人认为‘民族化就是盖一个洋房,最后加一个中国式的屋顶’,但事实上,所谓‘民族化’不仅仅是‘外形’的变化,《梁祝》是真正做到了西洋音乐的民族化。”

除此以外,《梁祝》的作曲者之一陈钢还分析道:“《梁祝》之所以成功,在于它首先是‘人性的凯旋’”。在那样的年代,《梁祝》举起的是人性的大旗,讴歌的是真善美。因此,《梁祝》用成功的艺术实践揭示了一个真理——真正属于民族精粹的,最终都将超越民族、文化和语言的限制,共同汇入到人类的艺术宝库当中。

有外国音乐评论家认为:“《梁祝》在音乐中贯穿了自己民族的风格,并汲取了西方音乐的特点,这是真正伟大的艺术。”20世纪90年代初,北京的“20世纪华人音乐经典”的金牌,庄严地献给了《梁祝》这部受之无愧的经典之作。