六、大肠

六、大肠

大肠large intestine长约1.5m,可分为盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管5部分。大肠的主要功能为吸收水分、维生素和无机盐,并将食物残渣形成粪便,排出体外。

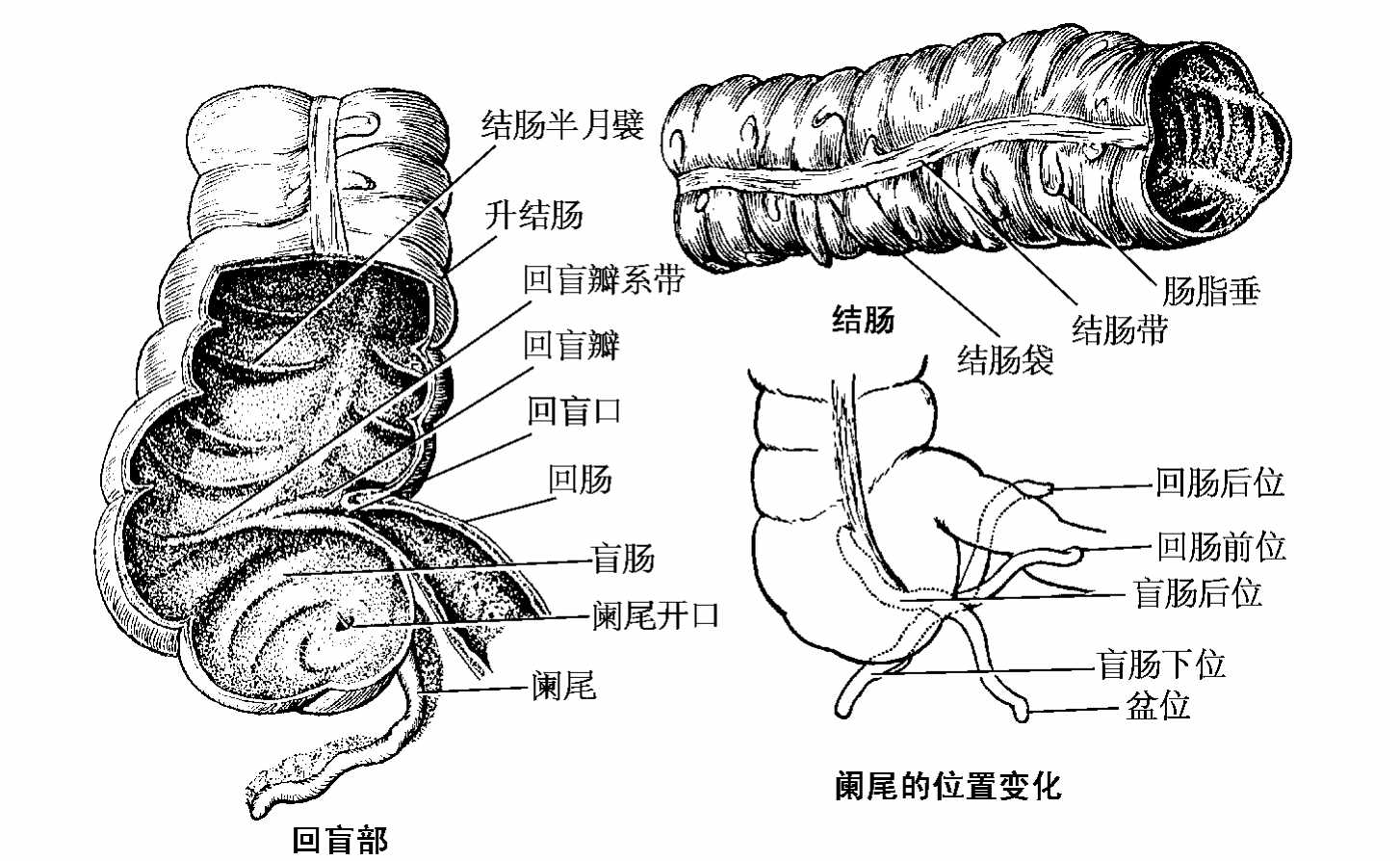

除直肠、肛管和阑尾外,结肠和盲肠有3种特征性结构,即结肠带、结肠袋和肠脂垂(图4-18)。结肠带有3条,由纵行肌增厚形成,与肠的长轴平行。结肠袋是被横沟隔开的向外膨隆。肠脂垂是沿结肠带两侧分布的许多脂肪小突起。手术时可根据这些形态特征鉴别大肠、小肠。此外,在结肠内腔面,相当结肠袋间横沟处,黏膜形成结肠半月襞。

图4-18 结肠、盲肠和阑尾

(一)盲肠

盲肠cecum(图4-18)长约6 cm,是大肠的起始部,位于右髂窝内。上端以回盲瓣上缘平面为上界与升结肠相续,左接回肠。回肠末端向盲肠的开口称回盲口。此处肠壁内的环行肌增厚,并覆以黏膜而形成上、下两片半月形的皱襞称回盲瓣。此瓣可控制回肠内容物进入盲肠,并有阻止盲肠内容物逆流入回肠的作用。在回盲口下方约2 cm处,有阑尾的开口。

(二)阑尾

阑尾vermiform appendix(图4-18)长约6~8 cm,根部连于盲肠后内侧壁,末端游离。阑尾的外径约为0.7 cm,管腔狭小,排空欠佳,粪石如进入阑尾腔可致梗阻,是引起急性阑尾炎的主要原因之一。阑尾全部为腹膜所包被,并有一三角形的阑尾系膜(图4-18)。

阑尾的位置变化较大,以回肠前位、盆位、盲肠后位为多见,其他有回肠后位、盲肠下位和盲肠外位等。阑尾根部的位置较恒定,3条结肠带均在阑尾根部集中,故手术中可沿结肠带向下寻找阑尾。

阑尾根部的体表投影点,通常在脐与右髂前上棘连线的中、外1/3交点处,该点称M cBurney点;有时也可用左、右髂前上棘连线的右、中1/3交点,即Lanz点表示。急性阑尾炎时,此二处常有明显的压痛或反跳痛。

(三)结肠

结肠colon(图4-3,18)是介于盲肠与直肠之间的一段肠管,呈方框状包围空肠、回肠,分为升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠4部分。

1.升结肠ascending colon 是盲肠向上延续的部分,沿腹后壁右侧上行,至肝右叶下方,向左转折形成结肠右曲(肝曲),移行为横结肠。升结肠前面和两侧均被覆腹膜,后面借结缔组织贴附于腹后壁,活动性小。

2.横结肠transverse colon 始于结肠右曲,左行形成下垂的弓形弯曲,至脾门稍下方转折向下移行为降结肠,转折处称结肠左曲(脾曲)。横结肠完全为腹膜所包被,并借系膜连于腹后壁,活动性大。

3.降结肠descending colon 始于结肠左曲,沿腹后壁左侧下行,至左髂嵴处续于乙状结肠。降结肠的腹膜配布与升结肠相同,活动性小。

4.乙状结肠sigmoid colon 在左髂嵴处接续降结肠,沿左髂窝转入盆腔内,形成“乙”形弯曲,至第3骶椎平面移行为直肠。乙状结肠完全为腹膜所包被,并借系膜连于左髂窝和盆腔左后壁,活动性大。

(四)直肠

直肠rectum(图4-19)位于盆腔内,自第3骶椎平面续自乙状结肠,向下穿盆膈移行为肛管,全长10~14 cm。直肠的行程实际上并不是垂直的,而是弯曲的,尤其在矢状面上较明显,形成两个弯曲:直肠骶曲凸向后,与骶骨盆面的弯曲一致;直肠会阴曲绕过尾骨尖凸向前。临床上进行直肠镜、乙状结肠镜检查时,应注意这些弯曲,以避免损伤直肠。

直肠下部显著扩大,称直肠壶腹。直肠内面有3个由环形肌和黏膜形成的半月形皱襞,称直肠横襞(Houston瓣)(图4-20),有滞留粪便的作用。中间的直肠横襞大而明显,位置恒定,位于直肠右前壁上,距肛门约7 cm,是直肠镜检查时的定位标志。

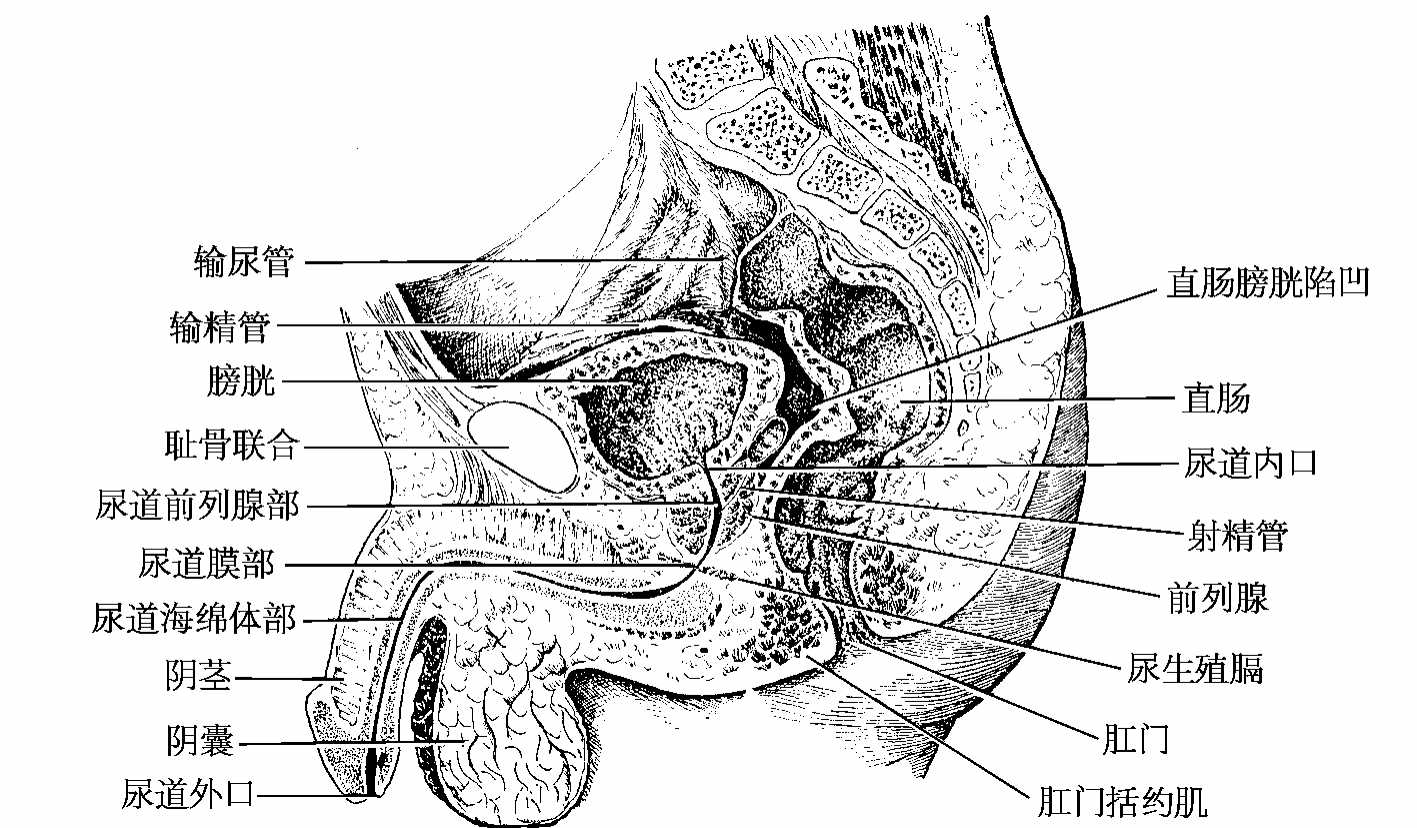

图4-19 男性盆腔正中矢状切面

直肠的毗邻男女有所不同,男性前方有膀胱、精囊、前列腺和输精管壶腹,女性前方有子宫及阴道。直肠指检时可触到上述器官。

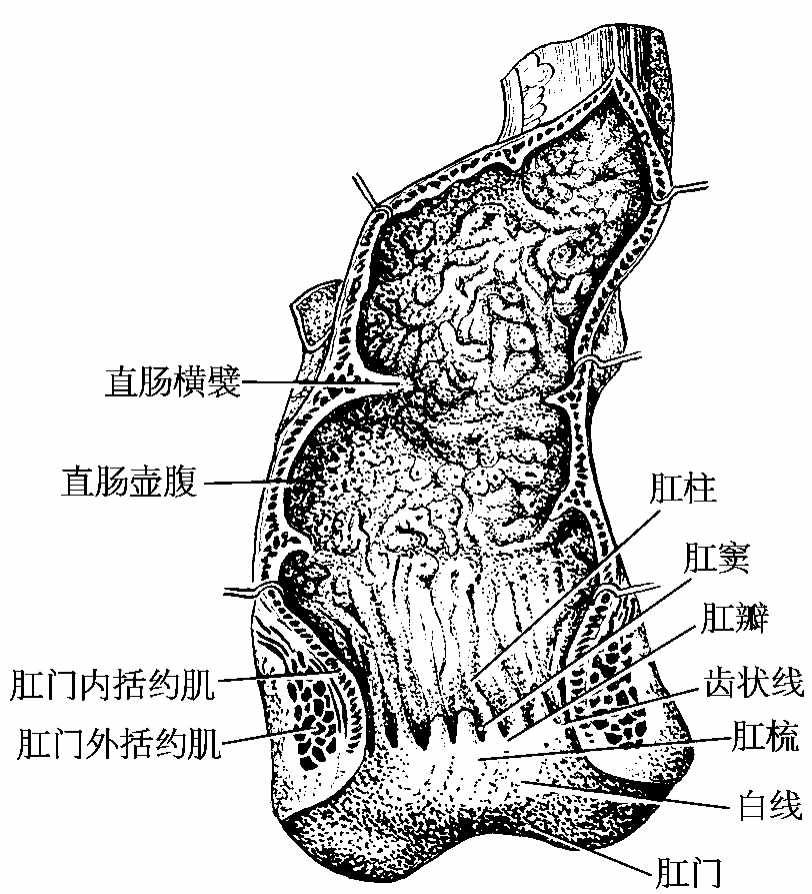

(五)肛管

肛管anal canal(图4-20)长3~4 cm,上端在盆膈平面续直肠,下端终于肛门。肛管上段内面有6~10条纵行的黏膜皱襞,称肛柱。各肛柱下端彼此借半月形的黏膜皱襞相连,半月形皱襞称肛瓣。肛瓣与相邻的两个肛柱下端之间形成开口向上的隐窝,称肛窦。窦深3~5mm,窦底有肛腺的开口,窦内容易积存粪屑而发生感染,引起肛窦炎。

图4-20 直肠和肛管(内面)

各肛柱下端与肛瓣边缘共同围成锯齿状的环行线称齿状线(肛皮线),为黏膜与皮肤的分界线,线以上为黏膜,线以下为皮肤。齿状线上、下两部的血液供应、淋巴引流及神经支配等均不相同,这有重要的临床意义。齿状线下方有一表面光滑、微蓝色、宽约1 cm的环状区域,称肛梳(痔环)。肛梳下缘有一条环状的白线(Hilton线),此线恰为肛门内、外括约肌的分界处。肛管向下以肛门通外界。

肛柱的黏膜下层和肛梳的皮下组织内有丰富的静脉丛,病理情况下静脉可曲张,突向肛管腔内,称为痔。在齿状线以上形成的痔称内痔,在齿状线以下形成的痔称外痔。直肠的环形平滑肌下延至肛管处增厚形成肛门内括约肌。围绕该肌的周围和下方有骨骼肌构成的肛门外括约肌,受意识支配,控制排便。