三、脊髓的内部结构

三、脊髓的内部结构

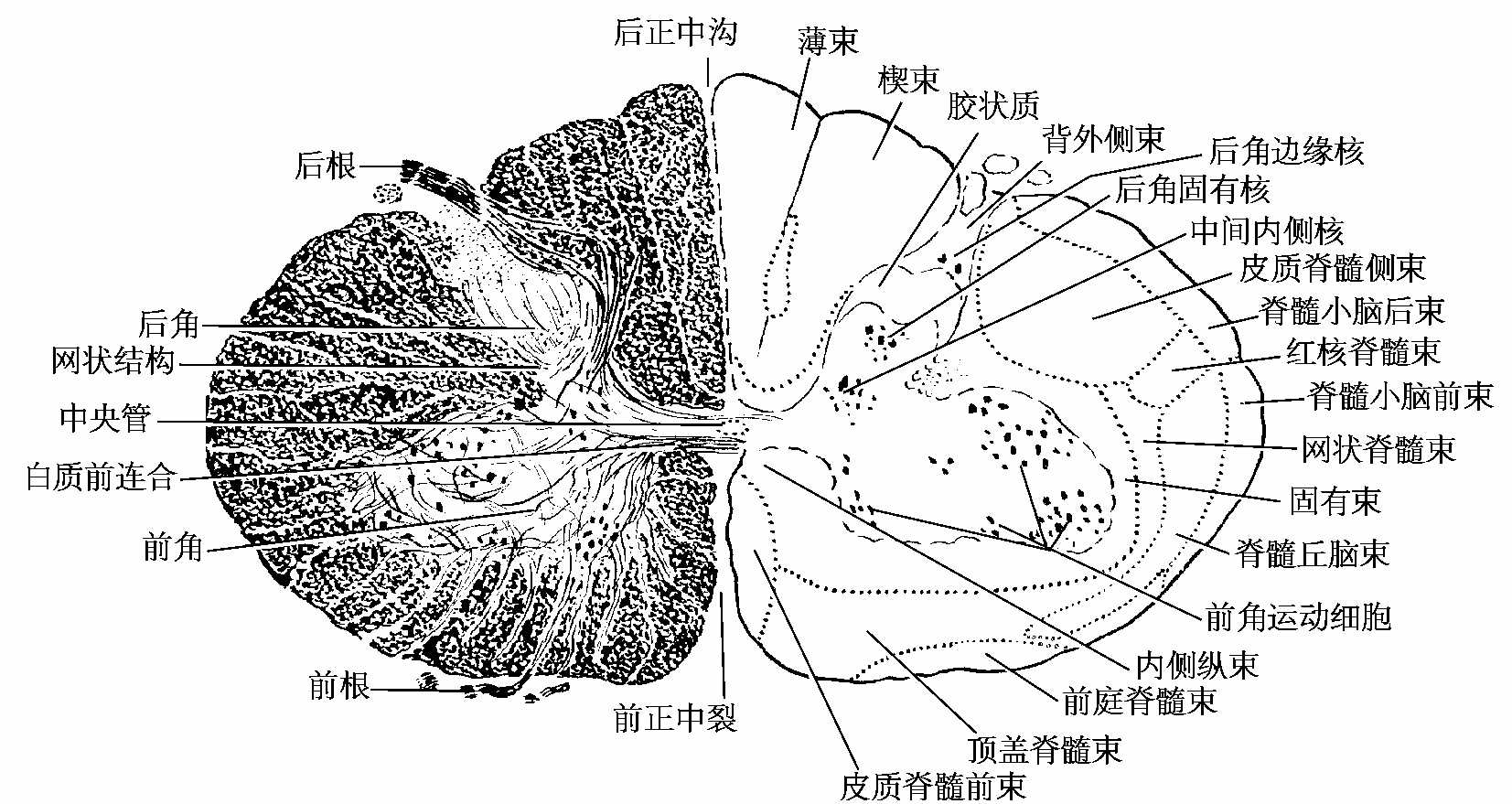

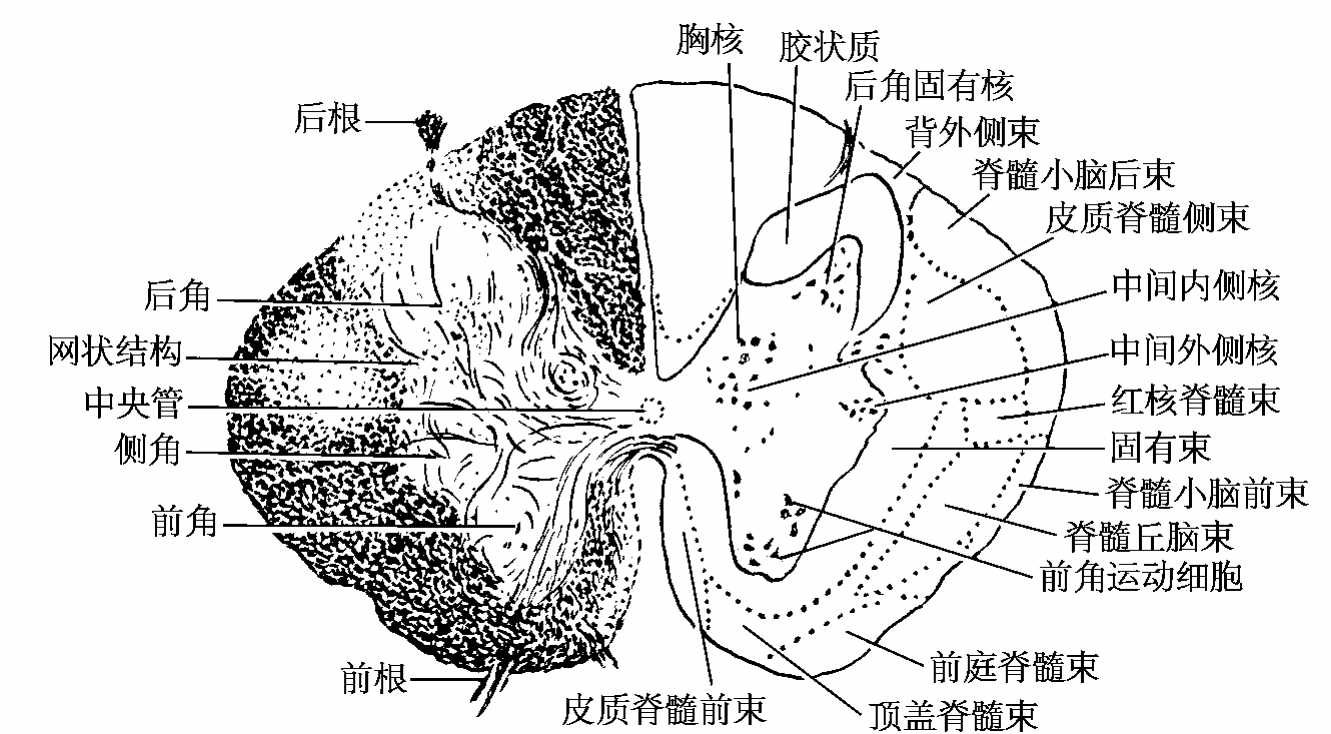

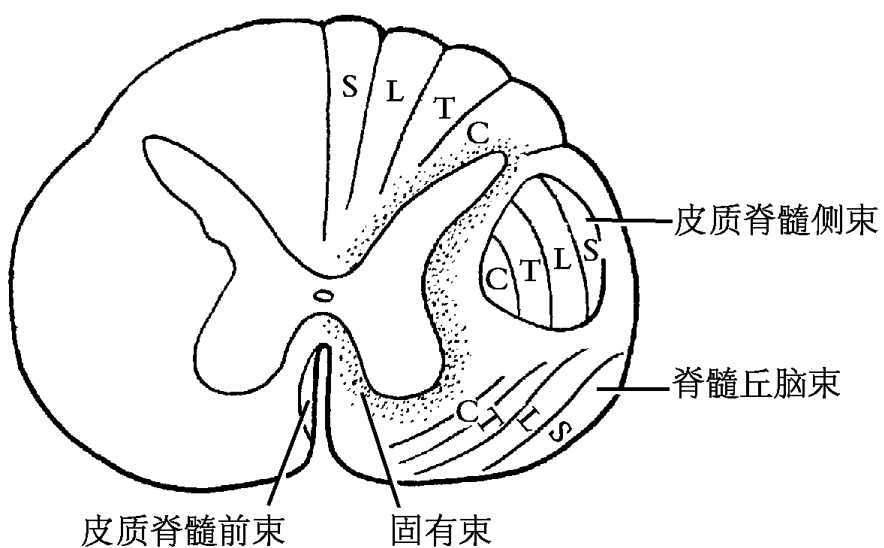

在脊髓的横切面上,正中有中央管central canal,管周围是“H”形的灰质,灰质的周围是白质。在灰质中部两侧与白质之间有灰质、白质交织的网状结构,以颈髓最为显著(图13-46,47)。

(一)灰质

在横切面上,每侧的灰质后部突出称后角posterior horn,前部突出并扩大称前角anterior horn,介于前、后角之间的部分称中间带。中央管前、后的中间带灰质分别称灰质前、后连合。在T1~L3节段,中间带向外侧突出形成侧角lateral horn(图13-46,47)。灰质各角在脊髓整体中是纵向延伸的灰质柱,分别称为后柱、前柱和侧柱。

1.后角从背侧向腹侧可分为尖、头、颈、底4部。后角细胞大小不等,均属联络神经元。它们接受后根传入纤维与脑部下行纤维,其轴突有的局限于脊髓之内,联络本节段或上、下数节段的神经元,完成脊髓节内或节间反射,有的进入白质形成上行感觉传导通路,将感觉信息上传脑部。后角细胞的核群(图13-46,47)包括:①后角边缘核,位于后角尖的周缘,在腰骶膨大最为明显。②胶状质,位于后角尖部,见于脊髓全长。③后角固有核,位于胶状质腹侧。④胸核,位于后角底部内侧份,此核仅见于C8~L2节段。

图13-46 脊髓颈膨大横切面(成人)

图13-47 脊髓胸部横切面(新生儿)

2.前角 含有成群的前角运动神经元,它们接受来自后根、后角细胞或脑部下行的纤维,其轴突经前根随脊神经支配骨骼肌。

前角运动神经元分两型:一型为α运动神经元,轴突支配梭外肌纤维,引起骨骼肌收缩;另一型为γ运动神经元,轴突支配梭内肌纤维,对调节肌张力有重要作用。前角运动神经元按位置可分为内、外侧两群,内侧群见于脊髓全长,支配颈部、躯干的固有肌;外侧群在颈膨大和腰骶膨大处最发达,支配上、下肢肌(图13-46,47)。前角细胞受损后(如脊髓灰质炎),所支配的骨骼肌出现瘫痪并导致萎缩。此外,前角内还有一种小型中间神经元称闰绍细胞(Renshaw cell),它们接受α神经元轴突的侧支,其轴突终于α神经元,形成反馈环路,抑制α神经元的兴奋。

3.中间带内有中间外侧核intermediolateral nucleus和中间内侧核intermediomedial nucleus。中间外侧核位于T1~L3节段的侧角,为交感神经节前神经元胞体的所在部位,发出的节前纤维经脊神经前根、脊神经、白交通支入交感干。在S2~4节段相当于中间外侧核的位置,有骶副交感核sacral parasympathetic nucleus,由副交感神经节前神经元的胞体构成,发出的节前纤维经骶神经前根走出形成盆内脏神经。中间内侧核占脊髓全长,接受后根传入的内脏感觉纤维。

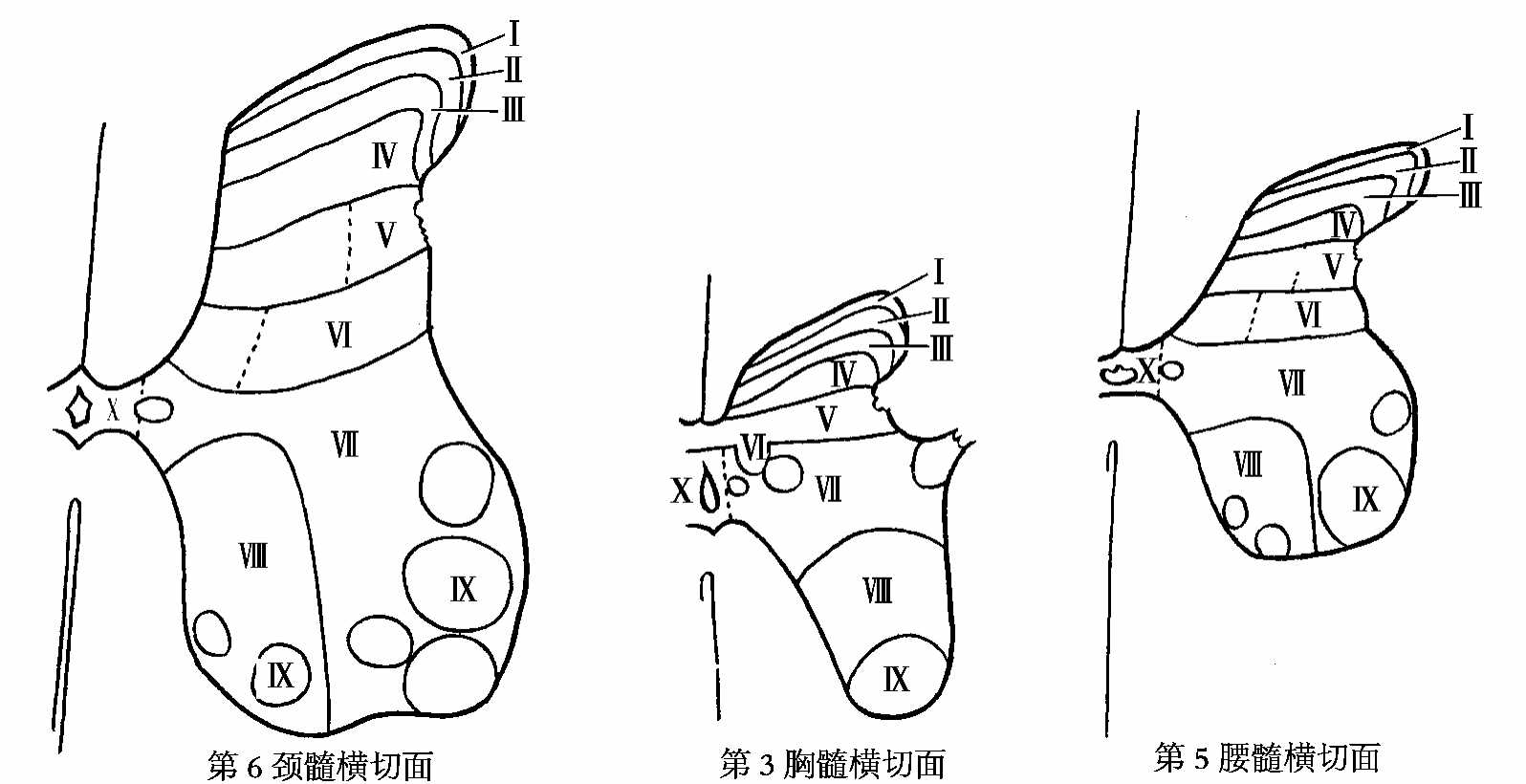

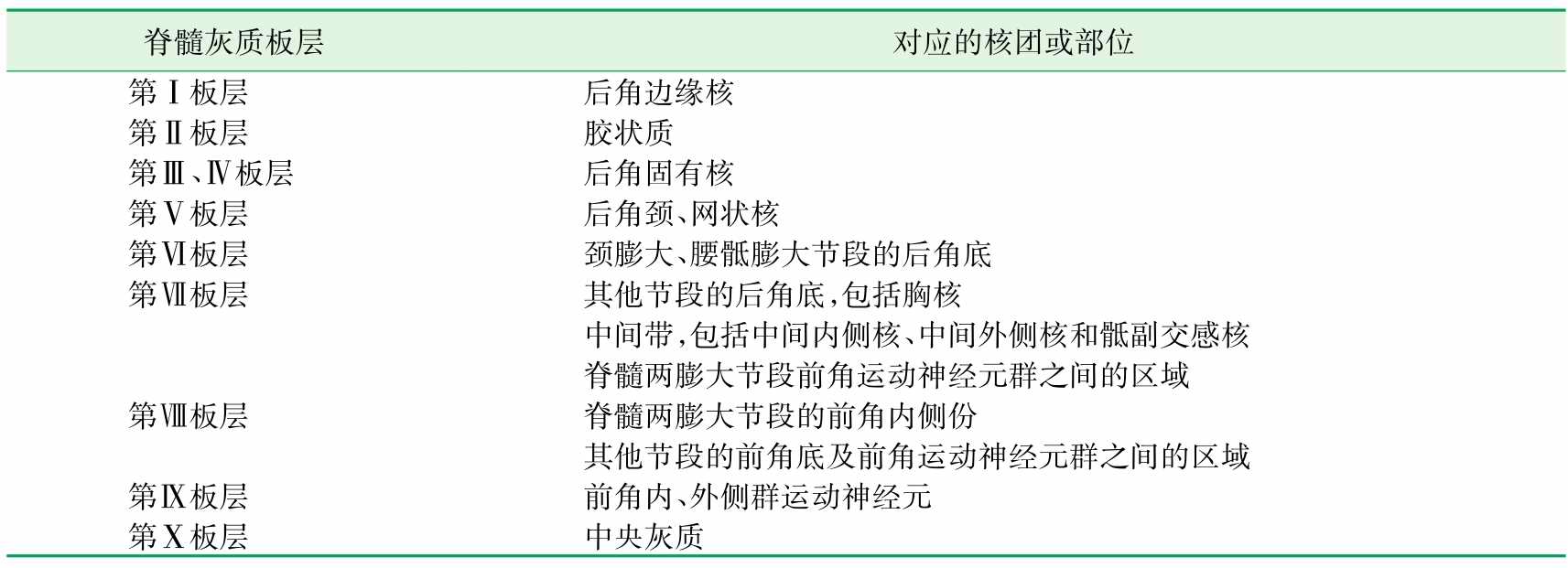

Rexed依据猫脊髓灰质的细胞构筑,将脊髓灰质划分为10个板层(图13-48)。以后在多种动物包括人类在内的脊髓研究中也观察到相似的板层。脊髓灰质板层与核团的对应关系见表13-3。

图13-48 脊髓灰质分层示意图(猫)

表13-3 脊髓灰质板层与核团的对应关系

(二)白质

脊髓白质位于灰质的外围。每侧白质借脊髓表面沟、裂分为3个索。前正中裂和前外侧沟之间为前索anterior funiculus,前、后外侧沟之间为外侧索lateral funiculus,后外侧沟与后正中沟之间为后索posterior funiculus。在灰质连合的前方有横越中线的纤维称白质前连合。3个索的白质主要由长距离的上、下行纤维束组成,相邻的纤维束之间大多有一定程度的重叠。上行纤维束起自脊神经节细胞或脊髓后角细胞,将各种感觉信息上传至脑。下行纤维束起自不同脑区,止于脊髓灰质。另外,紧贴灰质周缘的是一层短距离的纤维,起、止均在脊髓内部,称为固有束fasciculus proprius。

后根进入脊髓后分为内、外侧两部。内侧部主要为粗的有髓纤维,传导本体觉与精细触觉冲动,沿后索上行或进入脊髓灰质。外侧部则为薄髓或无髓的细纤维,传导痛觉、温度觉与内脏感觉冲动,它们进入后外侧沟与后角尖之间的背外侧束,上升1~2个脊髓节段后止于脊髓灰质的联络神经元。

前根主要由前角运动神经元和侧角交感节前神经元或骶副交感核节前神经元的轴突组成。

1.上行纤维束(图13-46,47)

(1)薄束fasciculus gracilis和楔束fasciculus cuneatus:分别占据后索内、外侧部。两束纤维的胞体均位于脊神经节内,周围突分布于本体感受器和精细触觉感受器。中枢突随后根内侧部进入脊髓,在同侧后索上行,T5以下进入脊髓的纤维形成薄束,T4以上进入的纤维形成楔束。两束上行至延髓,分别止于薄束核和楔束核。薄束、楔束传导来自身体同侧半的本体感受器和精细触觉感受器的冲动,在脑内经两次中继,最后传至对侧大脑皮质,引起意识性本体觉和精细触觉。

后索病变患者闭目时,不能确定同侧病变平面以下关节的位置和运动方向,闭目站立时身体摇晃容易跌倒,同时精细触觉丧失。

(2)脊髓小脑后束posterior spinocerebellar tract和脊髓小脑前束anterior spinocerebellar tract:分别占据外侧索周缘的后份和前份。脊髓小脑后束起自同侧胸核,在外侧索上行,经小脑下脚入小脑。脊髓小脑前束主要起自对侧脊髓灰质(Ⅴ~Ⅶ层),交叉后沿外侧索上行,绕小脑上脚入小脑。两束主要传导下肢和躯干下部的本体觉冲动至小脑,通过反射,调节肌张力和协调肌的运动。

(3)脊髓丘脑束spinothalamic tract:包括脊髓丘脑侧束和脊髓丘脑前束,前者位于外侧索的前部、脊髓小脑前束的内侧;后者行于前索,与邻近的纤维束交错重叠。前、侧两束无明确的分界。脊髓丘脑束的纤维广泛起于灰质的联络神经元(主要是Ⅰ层与Ⅳ~Ⅷ层),经白质前连合交叉到对侧,在外侧索和前索上行。脊髓丘脑侧束传导痛觉和温度觉冲动,前束传导粗略触觉和压觉冲动,两束上行至背侧丘脑中继,冲动最后传至大脑皮质,引起相应的感觉。

脊髓中央管附近病变(如脊髓空洞症)累及白质前连合中斜越交叉的脊髓丘脑束的纤维时,表现为损伤平面1~2节以下躯体双侧节段性痛觉和温度觉丧失。由于精细触觉在后索上传,故对触觉影响不大,称感觉分离。

2.下行纤维束(图13-46,47)

(1)皮质脊髓束corticospinal tract:是人类脊髓中最大的下行束,可分为皮质脊髓侧束lateral corticospinal tract和皮质脊髓前束anterior corticospinal tract,前者位于外侧索中脊髓小脑后束的内侧,后者位于前索前正中裂的两侧。皮质脊髓束纤维起于对侧大脑皮质中央前回等区,下行通过脑干,大部分纤维在延髓的锥体交叉中交叉,然后进入脊髓外侧索下行直至骶髓,为皮质脊髓侧束,该束在下行中直接或间接终于前角。皮质脊髓束中的小部分纤维不在锥体交叉中交叉而直接降入同侧前索,为皮质脊髓前束。该束一般不超过中胸髓,其大部分纤维在下行中经白质前连合终于对侧前角,而小部分纤维则终于同侧前角。皮质脊髓束的功能是控制骨骼肌的随意运动。

皮质脊髓束受损后,表现为躯体同侧伤面以下随意运动消失,肌张力增高,腱反射亢进,出现病理反射,肌肉萎缩不明显,称为痉挛性瘫痪(硬瘫)。

(2)红核脊髓束rubrospinal tract:位于外侧索内皮质脊髓侧束前方、脊髓小脑后束内侧。纤维起于中脑内对侧的红核,交叉后下行,止于脊髓灰质的中间神经元,间接联系前角细胞。此束兴奋屈肌运动神经元,抑制伸肌运动神经元,参与调节肌紧张和姿势反射。

(3)前庭脊髓束vestibulospinal tract:位于前索前部。纤维起于脑干内同侧的前庭神经核,降入脊髓,下行至腰节、骶节,止于灰质的中间神经元,间接联系前角细胞。此束兴奋伸肌运动神经元,抑制屈肌运动神经元,与维持体位的平衡反射有关。

(4)网状脊髓束reticulospinal tract:位于脊髓前索和外侧索的深部,与邻近纤维束混杂。纤维起于脑干网状结构,下行止于脊髓灰质,参与调节躯体运动和内脏活动。

(5)顶盖脊髓束tectospinal tract:纤维起自中脑上丘,交叉后下行,在脊髓行于前索,一般只达上胸节段,最后通过中间神经元与前角运动神经元联系,参与视觉和听觉的防御反射。

(6)内侧纵束medial longitudinal fasciculus:纤维起于前庭神经核等处,沿中线两侧升降,下行纤维入脊髓前索,行于白质前连合前方、前正中裂两侧,最后经中间神经元与前角运动神经元联系。此束与头、颈、眼肌的协调运动有关。

脊髓内各传导束的配布,在临床上具有重要意义。脊髓外伤或髓外肿瘤引起脊髓半横断性损伤时,患者在损伤节段以下躯体同侧出现痉挛性瘫痪(皮质脊髓侧束阻断),并有本体觉和精细触觉障碍(后索阻断)。而在损伤对侧1~2节段以下区域出现温觉、痛觉障碍(交叉后上行的脊髓丘脑束阻断)。脊髓如遭受完全横断性损伤,则损伤节段以下躯体双侧的感觉和运动全部丧失,肌张力亢进,并出现病理反射等征象。

脊髓主要纤维束内的纤维呈现节段顺序性的排列,与躯体有一定的定位关系(图13-49)。在薄束、楔束内,来自骶、腰、胸、颈各部的纤维由内侧向外侧依次排列。在脊髓丘脑束内,由腹外侧向背内侧依次为起自于骶、腰、胸、颈节的纤维。在皮质脊髓侧束内,由内侧向外侧依次为终止于颈、胸、腰、骶节的纤维。

图13-49 脊髓主要纤维束内的节段性排列