三、端脑的内部结构和功能

三、端脑的内部结构和功能

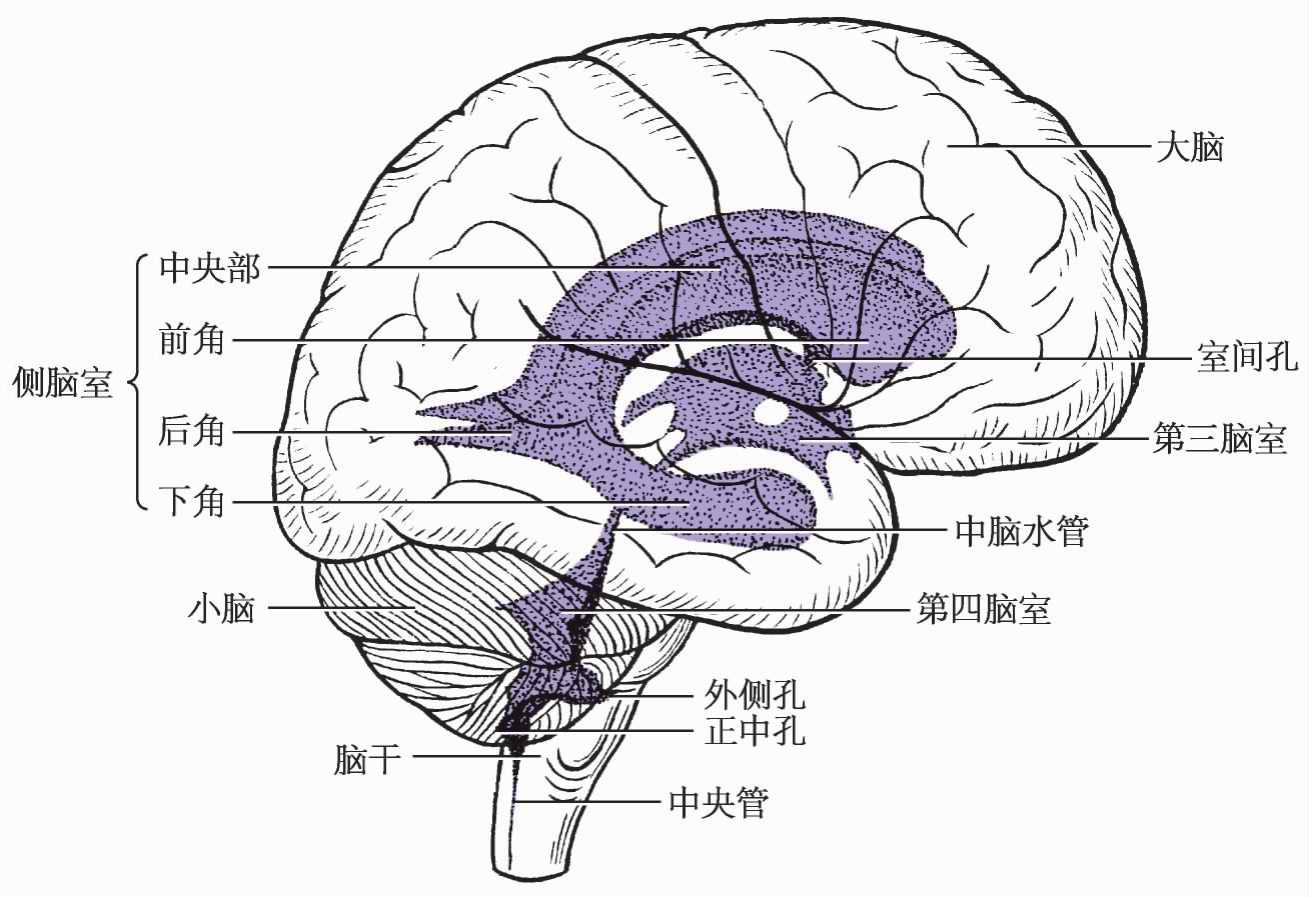

(一)侧脑室

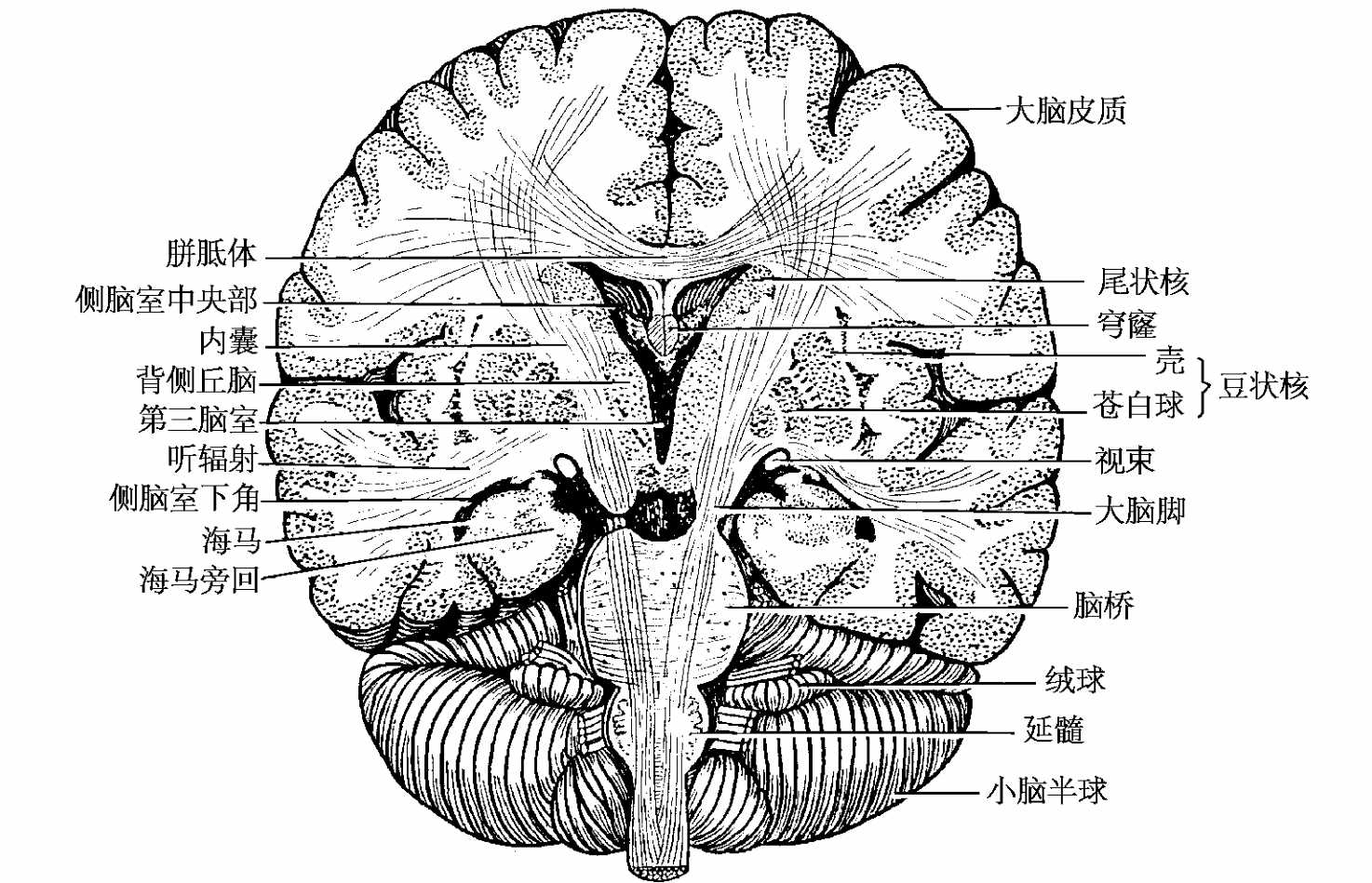

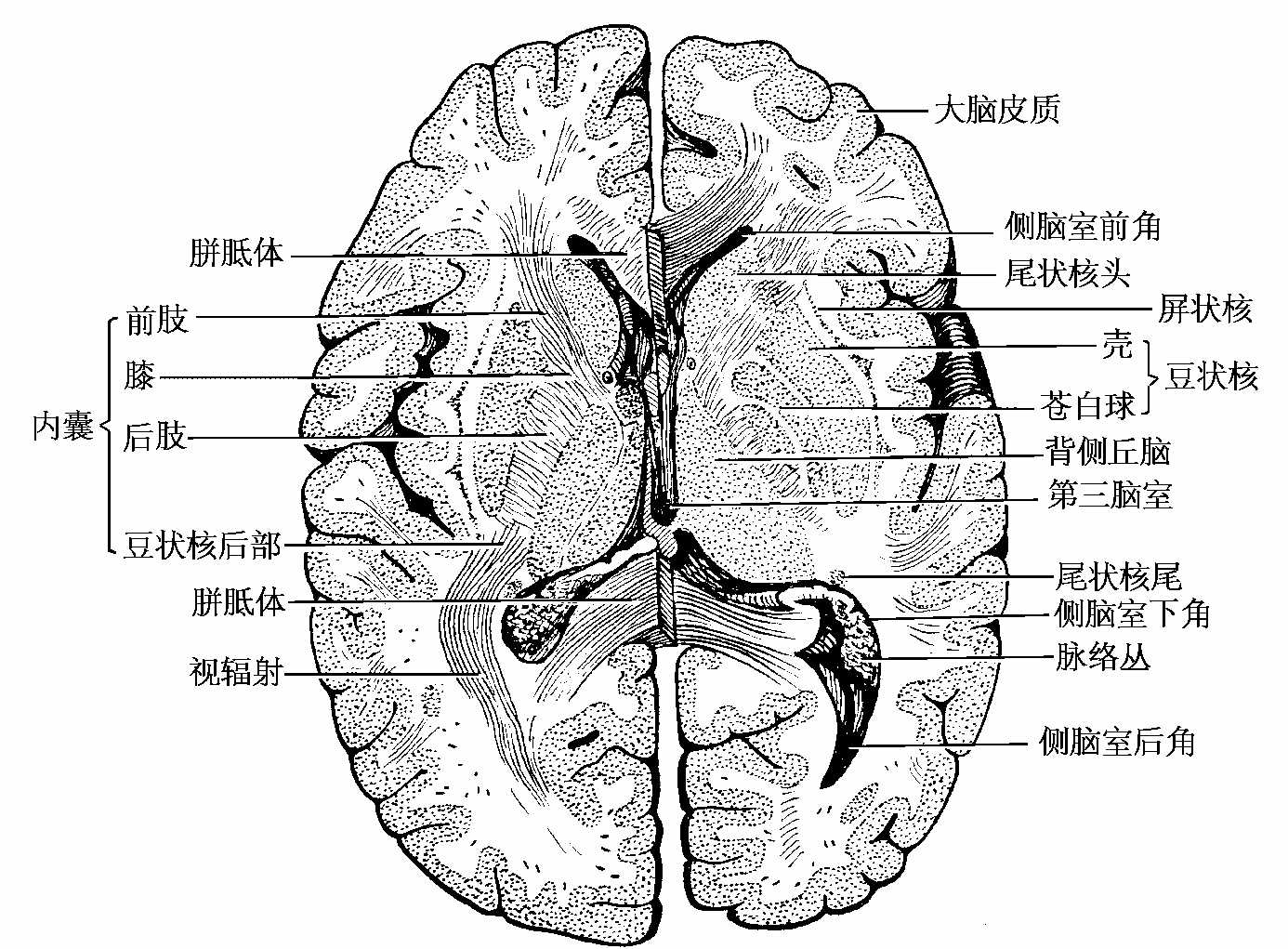

侧脑室lateral ventricle(图13-80)位于大脑半球内,为左右对称的一对扁窄的室腔,前部经室间孔与第三脑室交通。侧脑室对应于半球的分叶而分为4部:中央部位于顶叶内,为一狭窄的水平裂隙,由此发出3个角,前角自室间孔向前伸入额叶内,宽而短,在冠状切面上呈三角形;后角伸入枕叶,长短不太恒定;下角最长,在颞叶内伸向前方,几达海马旁回钩处,下角的底上有隆起的海马。

侧脑室脉络丛位于中央部和下角,产生脑脊液。此丛前部经室间孔与第三脑室脉络丛相连。

图13-80 脑室系统投影图

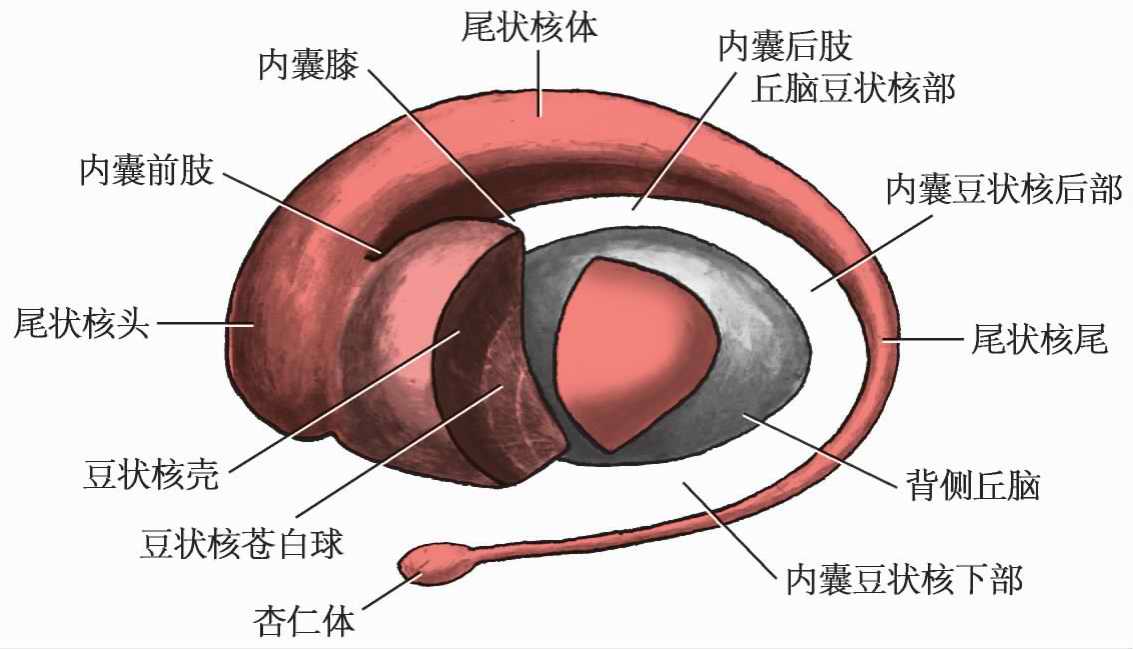

(二)基底核

基底核basal nuclei为靠近大脑半球底部髓质内埋藏的灰质核团的总称,包括尾状核、豆状核、屏状核和杏仁体。

1.尾状核caudate nucleus(图13-81) 呈“C”形弯曲,弯绕背侧丘脑外侧份周围,全长伴随侧脑室。尾状核前部膨大,称尾状核头,背面突向侧脑室前角;中部稍细,称尾状核体,沿背侧丘脑的背外侧缘延伸;以后愈趋细小成尾状核尾,自背侧丘脑后端向腹侧弯曲,沿侧脑室下角的顶前行,末端与杏仁体相连。

2.豆状核lentiform nucleus(图13-81) 形似扁豆,位于脑岛的深部、背侧丘脑的外侧。此核前部与尾状核头相连,其余部分借内囊与尾状核和背侧丘脑相分隔。豆状核被内部的白质板分为3部,外侧部最大称壳putamen,内侧两部分称苍白球globus pallidus。

图13-81 纹状体和内囊(左侧)

豆状核和尾状核合称纹状体corpus striatum。在种系发生上,壳和尾状核是纹状体较新的结构,合称新纹状体。苍白球为纹状体较古老的部分,称为旧纹状体。纹状体是锥体外系的重要组成部分,主要功能是调节肌张力和协调骨骼肌运动。

纹状体病变可导致运动紊乱和肌张力改变。其中一类主要表现为运动过多和肌张力低下,如舞蹈病,上肢和头面部呈现无目的的快速动作,这些动作类似随意运动的一个片段,但不由自主且肌张力甚低。另一类主要表现为运动减少和肌张力亢进,如震颤麻痹(Parkinson病)患者的肌张力过高,随意运动减少,动作缓慢,身体僵硬,表情呆滞如戴假面具,可出现静止性震颤。现在认为震颤麻痹主要病变在黑质,导致黑质-纹状体系统功能异常。

3.屏状核 位于岛叶皮质深面,纤维联系和功能不清楚。

4.杏仁核 位于侧脑室下角的前端、海马旁回钩内,属于边缘系统。

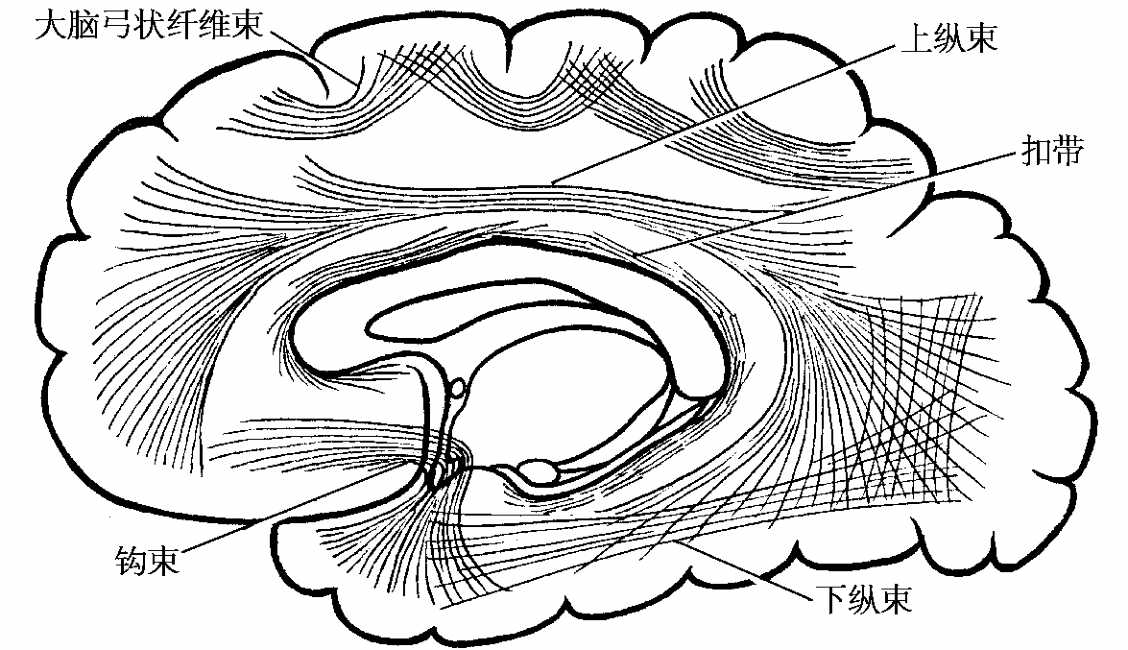

(三)大脑髓质

大脑髓质cerebralmedullary substance由大量神经纤维组成,纤维可分为联络纤维、连合纤维和投射纤维3类。

1.联络纤维(图13-82) 是连于同侧半球不同部位皮质间的纤维。短者连接相邻的脑回,称大脑弓状纤维。长者连接同侧半球各叶,主要有上纵束、下纵束、钩束和扣带等。

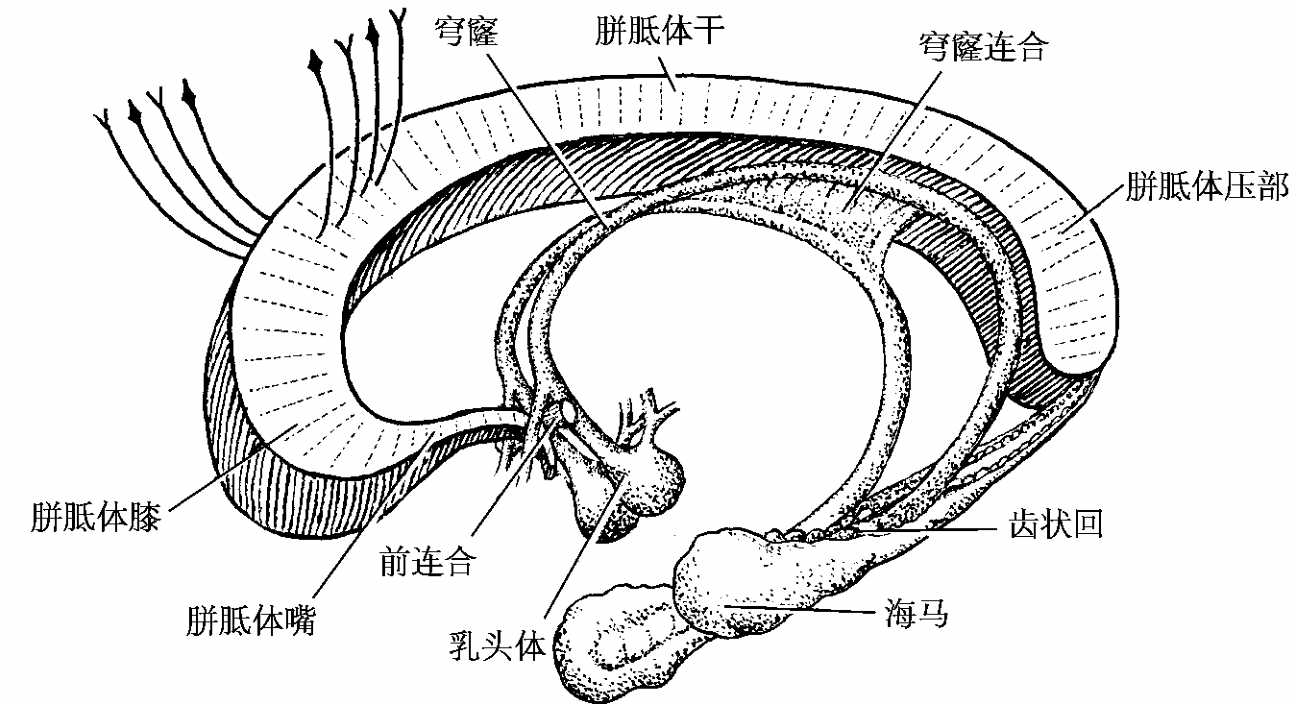

2.连合纤维(图13-83) 是连于两侧半球皮质间的纤维,包括胼胝体、前连合和穹窿连合。

(1)胼胝体corpus callosum(图13-78):由连合两半球新皮质的大量纤维构成,在大脑纵裂的底跨越中线,形成宽厚的白质板。在正中矢状切面上,胼胝体自前向后分为嘴、膝、干、压部4部,嘴向下连接终板。在半球内,胼胝体的纤维向前后左右等方向放射(图13-83~85)。

(2)前连合anterior commissure(图13-83):由连合两侧嗅球和颞叶前部的前、后两个弓形纤维束构成,两束中部聚成一卵圆形纤维束跨越中线。在正中矢状切面上,位于胼胝体嘴、终板和穹窿交会处。

(3)穹窿连合commissure of fornix(图13-83):是连接两侧海马的三角形纤维薄片。由海马发出的纤维形成穹窿fornix,弓形向上经行于胼胝体的下面,其中一部分纤维越中线交叉至对侧穹隆,称穹窿连合。在穹隆连合前方,两侧穹隆并行向前,绕室间孔前方,向下止于乳头体。

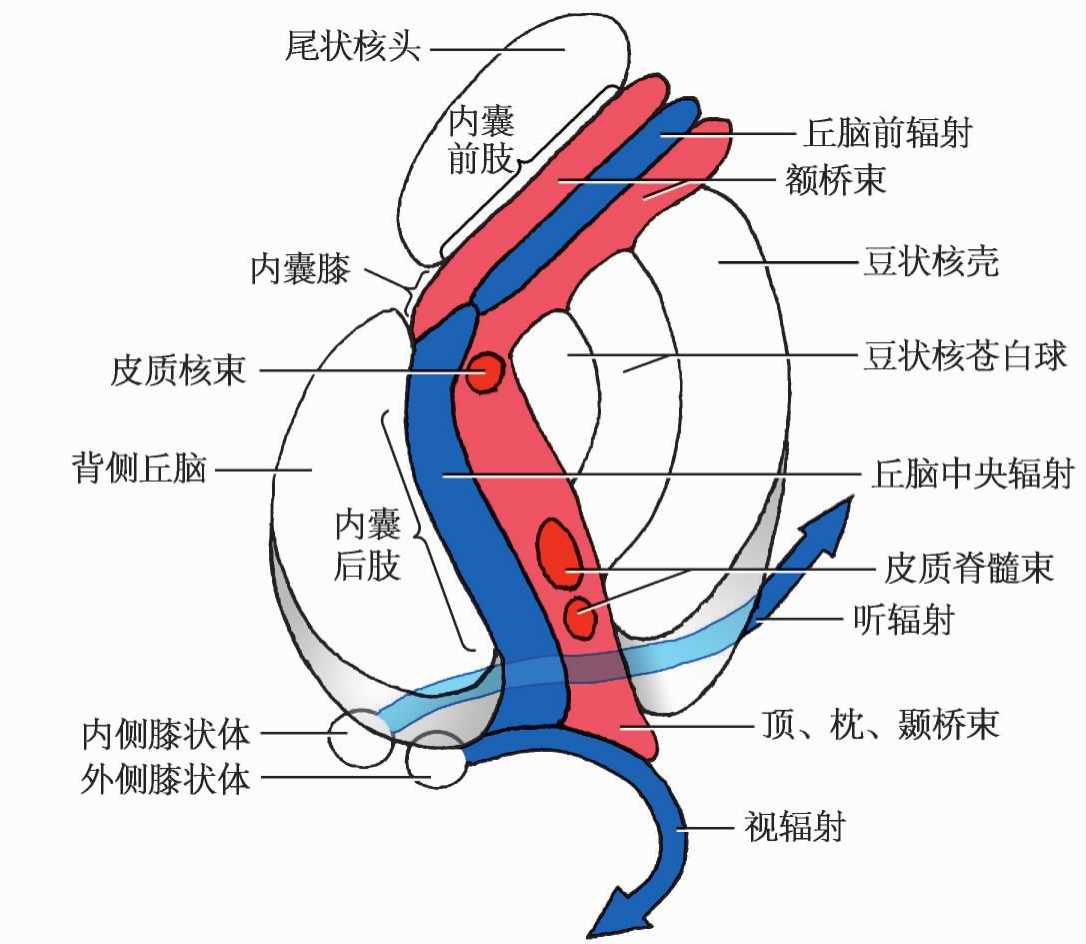

3.投射纤维(图13-81,图13-84~86) 为联系大脑皮质和皮质下中枢的上、下行纤维。大多数投射纤维经过一个集中的区域出入大脑半球,形成内囊。

图13-82 大脑半球内的联络纤维(右侧)

图13-83 连合纤维示意图

图13-84 脑(冠状切面)

图13-85 大脑(水平切面)

内囊internal capsule位于尾状核和背侧丘脑的外侧、豆状核的内侧,为宽厚的白质纤维板。在大脑水平切面上,内囊呈向外开放的“V”形,可分3部:①内囊前肢,位于豆状核和尾状核头之间,有额桥束和丘脑前辐射等纤维通行。②内囊膝,位于豆状核、尾状核和背侧丘脑三者之间,主要有皮质核束通行。③内囊后肢,位于豆状核和背侧丘脑之间者,主要有皮质脊髓束、皮质红核束和丘脑中央辐射等通行。内囊后肢位于豆状核和背侧丘脑之间者,称为丘脑豆状核部,主要有皮质脊髓束和丘脑中央辐射通行。该部还有皮质红核束、皮质网状束等纤维通行。内囊后肢向后向下延续至豆状核的后方和下方,分别为豆状核后部和豆状核下部,豆状核后部有视辐射通行,豆状核下部有听辐射通行。另外内囊后肢还有顶、枕、颞桥束等纤维通行。

内囊向下续于中脑及后丘脑,其中下行纤维会聚于大脑脚底,内囊纤维向上向各方向放射连接大脑皮质,称辐射冠。辐射冠的纤维与胼胝体的纤维交叉混杂,不易区分。

内囊是投射纤维集中的部位,此处的损伤常导致较为广泛的影响。内囊不同部位的损伤表现也不同。如一侧内囊后脚的损伤(脑溢血等),可引起对侧偏身感觉缺失(丘脑中央辐射受损)和对侧肢体偏瘫(皮质脊髓束损伤),伤及视辐射可引起偏盲;若伤及内囊膝(皮质核束损伤),可出现对侧舌肌和面下部肌肉瘫痪。

(四)大脑皮质

大脑皮质cerebral cortex为脑的最高中枢所在,结构复杂。

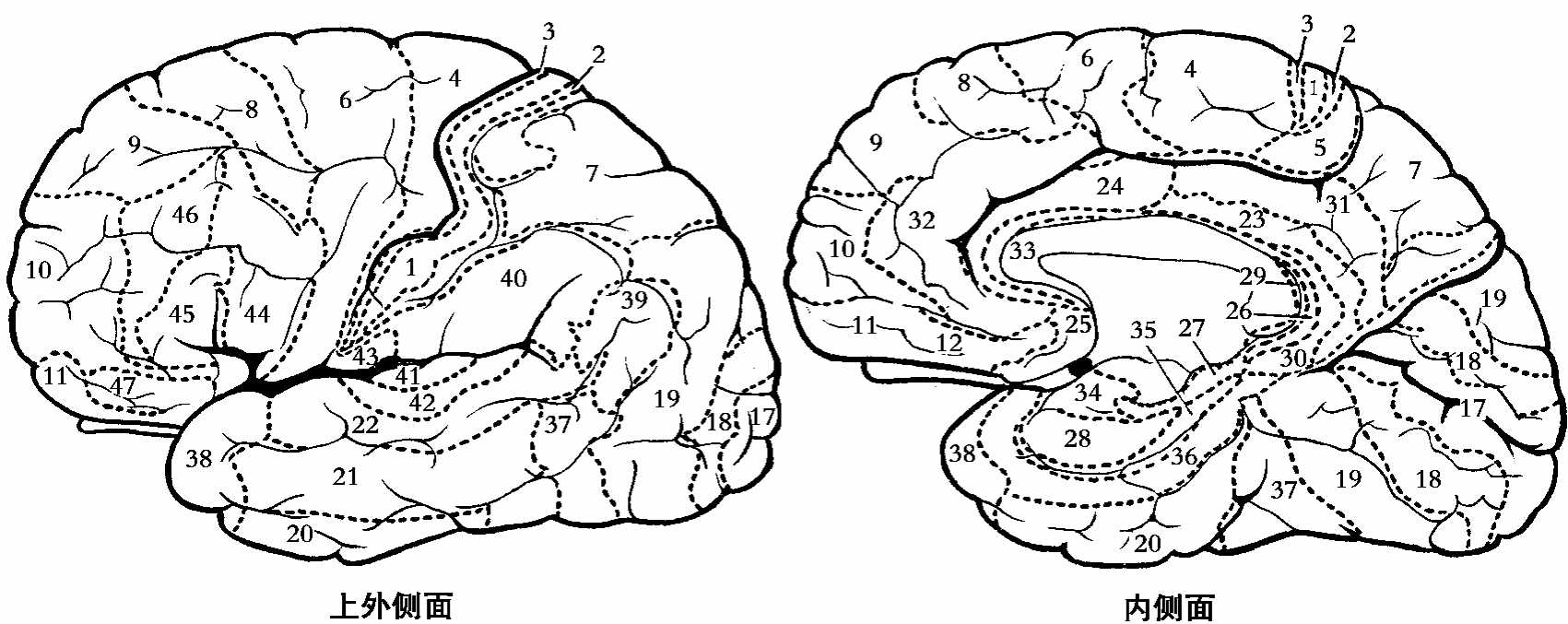

1.大脑皮质的构筑和分区概念人类大脑皮质的表面积约为2 200 cm2,1/3露于脑表面,2/3埋在沟内。大脑皮质各处厚薄不一,中央前回约4.5mm,枕叶的视区仅1.5mm,平均约2.5mm。皮质内的神经元约有220亿个,其中形态相似的神经元聚成一定的层次。皮质结构多分为6层,一般浅4层接受传入纤维并发出联络、连合纤维,深2层发出下行投射纤维。不同部位的皮质区,其构筑不完全相同。根据皮质各部构筑的特点,可将皮质划分为若干区域。广被采用的是Brodmann的52分区法,如躯体运动区为4、6区,躯体感觉区为3、1、2区,视区为17区,听区为41、42区,味区在43区等(图13-87)。

图13-86 内囊纤维束排列示意图

图13-87 大脑皮质分区

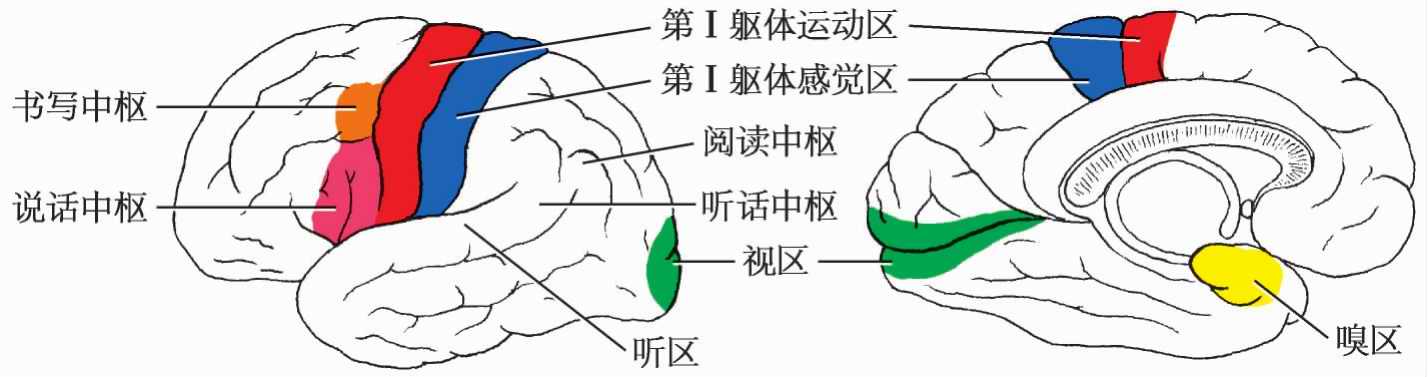

2.大脑皮质的功能定位(图13-88) 从身体各部经各种传入系统传来的神经冲动向大脑皮质集中,在此会通、整合,从而产生特定的感觉,维持觉醒的状态,获得一定的情调感受,以易化的形式贮存为记忆,或影响其他脑部的功能状态。也可产生运动性冲动,传向低位中枢,控制机体活动,应答内外环境的刺激。在高等动物,大脑皮质是条件反射的中枢,机体借条件反射,实现与环境更完善的协调统一。在大脑皮质上,特定的功能往往相对集中在特定的部位,即皮质的功能区。大脑皮质的功能区可分为感觉区(感觉中枢)、运动区(运动中枢)和联络区。联络区具有更广泛更复杂的联系,它们将各种单项信息进行综合分析,在情绪、意识、记忆、思维、语言等方面有重要作用。大脑皮质主要的功能定位如下。

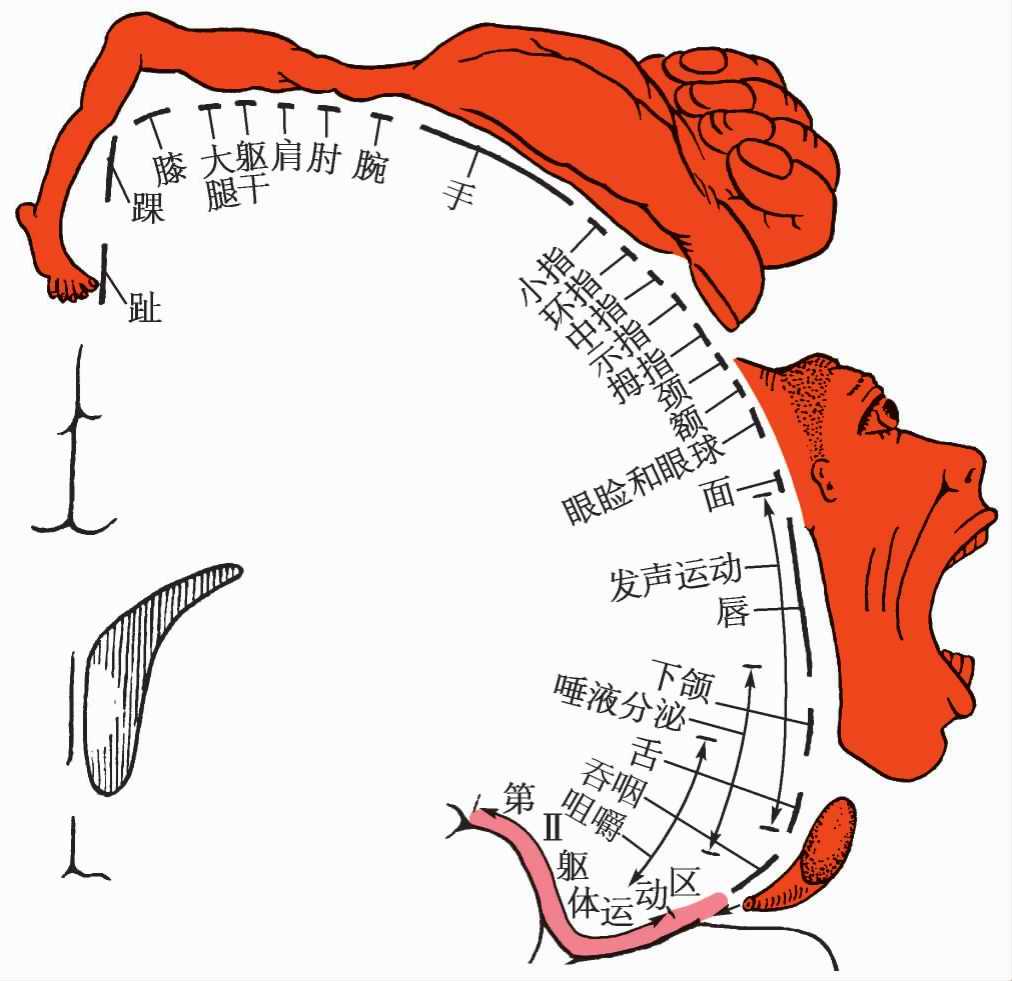

1)第Ⅰ躯体运动区:位于中央前回和中央旁小叶的前部,相当于Brodmann第4区和第6区的一部分。此区接受来自肌、腱和关节等处有关身体位置、姿势及各部运动状态的本体感觉冲动后,从第5层的大型锥体细胞发出的投射纤维组成锥体束下行,主要控制对侧半身骨骼肌运动,特别与个别肌肉的精细活动有关,但躯干固有肌、咽喉肌、咀嚼肌、眼球外肌以及睑裂以上面肌等受双侧半球的管理。身体各部在此区的代表区基本上是倒置的,但头面部是正的。运动越是精细的部位,如手、舌、唇等,代表区的面积越大(图13-89)。

图13-88 大脑皮质主要功能定位

图13-89 人体各部在第Ⅰ躯体运动区的代表部位

此外还有第Ⅱ躯体运动区和补充运动区。第Ⅱ躯体运动区位于外侧沟的上岸,与中央前、后回相延续,此区仅有上、下肢运动的代表区,刺激此区可诱发双侧肢体运动。补充运动区位于半球内侧面中央旁小叶前方,与姿势调节有关。

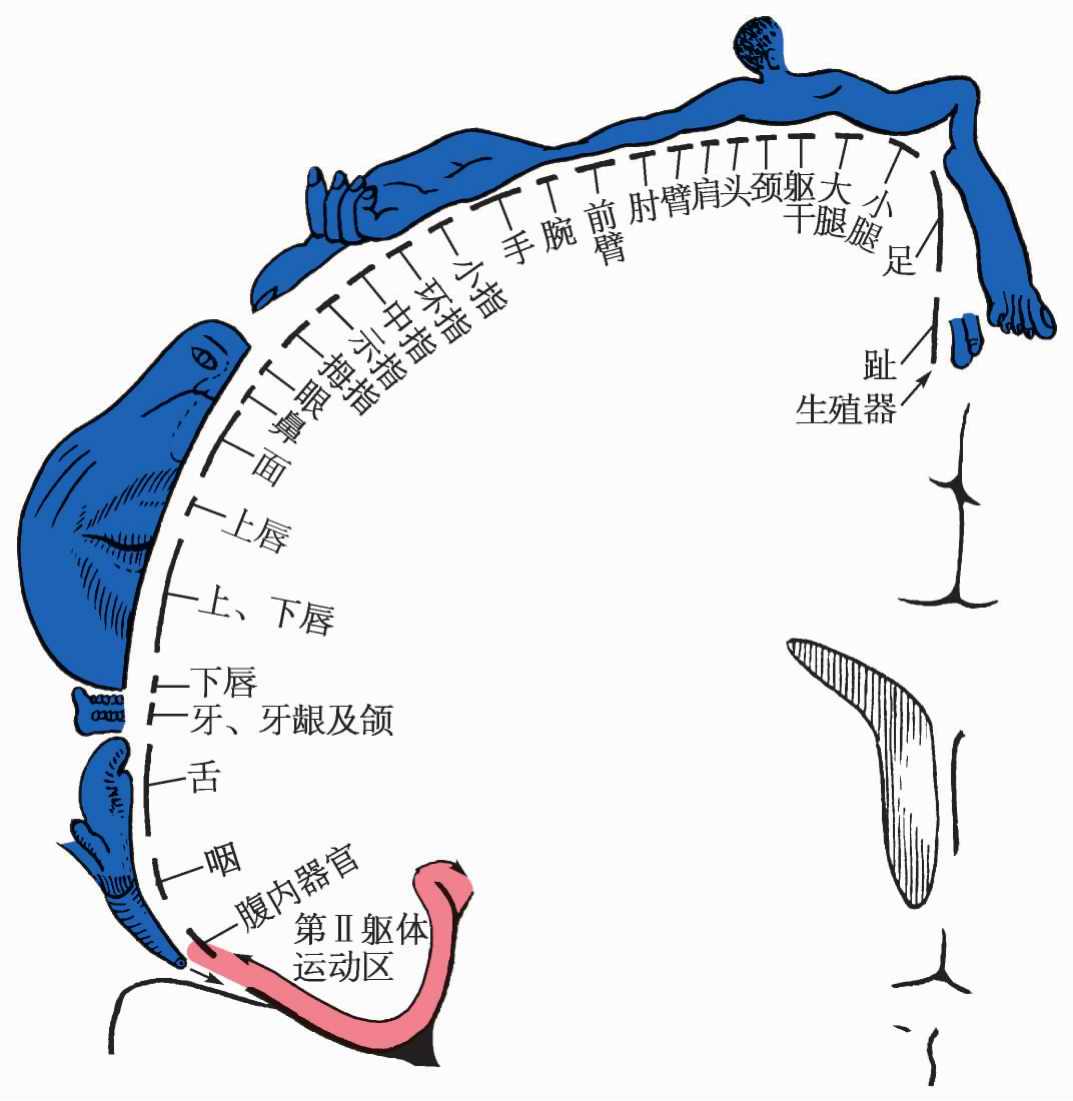

2)第Ⅰ躯体感觉区:位于中央后回和中央旁小叶的后部(3、1、2区)。对侧半身的浅感觉和本体感觉冲动,经背侧丘脑腹后核中继后投射到此区,产生相应的感觉。身体各部在第Ⅰ躯体感觉区的代表区类似于第Ⅰ躯体运动区,也是倒置的,且各部代表区的面积大小,与身体感觉功能的精细程度成正比,而与体表面积无关(图13-90)。

当躯体感觉区损伤时,因间脑可感知粗略的外感觉等,病人还能感知温、痛觉和粗略触觉,但本体感觉和精细触觉消失。另外,第Ⅱ躯体感觉区位于外侧沟后段的上岸,毗邻岛叶,此区可对感觉作粗糙的分析,而且是双侧性的。

图13-90 人体各部在第Ⅰ躯体感觉区的代表部位

3)视区:位于枕叶内侧面距状沟的上、下方(17区)。同侧视网膜颞侧半和对侧视网膜鼻侧半传来的视觉冲动,经外侧膝状体中继后投射到此区产生视觉。因此,一侧视区病变,不会导致全盲。

4)听区:位于颞横回(41、42区)。听区接受内侧膝状体发出的听辐射。一侧听区皮质接受双侧的听觉冲动,但似以对侧者为主。单侧听区的损伤,不会引起全聋。

5)嗅区:位于海马旁回钩附近(34区)。

6)味区:位于中央后回下端(43区),相当于面部躯体感觉区的下方。

7)平衡觉区:可能位于中央后回下端头面代表区附近。

8)语言代表区:是人类大脑皮质所独有的,语言功能集中在优势半球上。优势半球是在人类社会历史发展过程中形成的,多数为左侧大脑半球(右利人和一部分左利人),一部分左利人的优势半球可为右侧大脑半球,少数人的语言功能可能在两侧大脑半球。

(1)听话中枢(听觉性语言中枢):位于颞上回后部。此区受损伤,病人听觉无障碍,但听不懂别人说的话。

(2)说话中枢(运动性语言中枢):位于额下回后部(Broca区)。此区受损伤,病人虽能发音,但丧失说话的能力。

(3)阅读中枢(视觉性语言中枢):位于角回。此区受损伤,病人视觉无障碍,但不能理解文字符号的含义。

(4)书写中枢:位于额中回后部。此区受损伤,病人的手能够运动,但不能写出正确的文字。

上述并非由视、听和肌肉运动障碍所引起的语言缺陷,称为失语症。