二、下行传导通路

二、下行传导通路

下行传导通路可分为锥体系和锥体外系,两部分相辅相成,控制骨骼肌的运动。

(一)锥体系

锥体系pyramidal system是始见于哺乳类动物的下行通路,进化上较新,灵长类最为发达。锥体系为大脑皮质通过锥体束和脊髓、脑干内的运动神经元支配骨骼肌随意运动的系统。

锥体系由上、下两级神经元组成,上运动神经元胞体位于大脑皮质,发出的纤维组成锥体束,支配下运动神经元;下运动神经元为脑神经运动核和脊髓前角运动神经元,发出纤维随脑神经或脊神经支配相应的骨骼肌。

锥体束pyramidal tract包括皮质脊髓束和皮质核束。

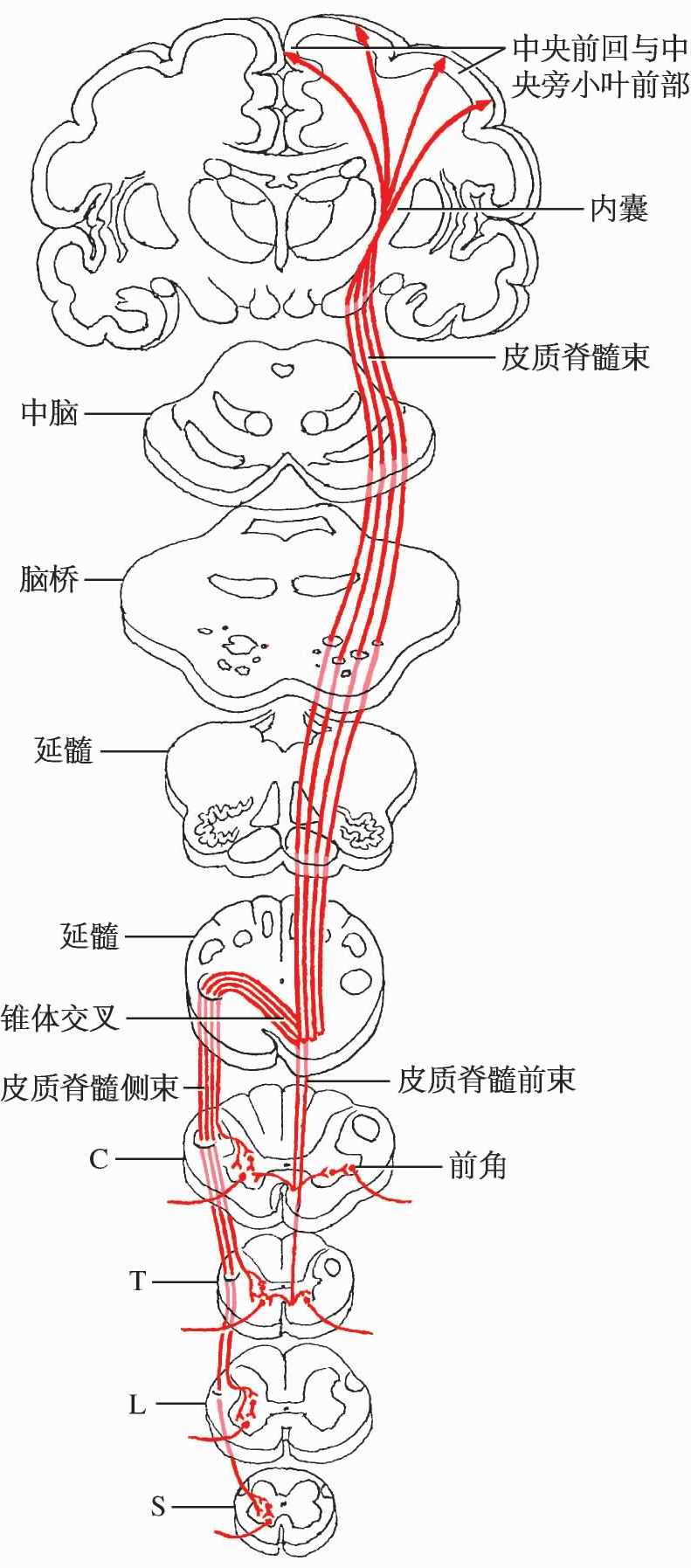

1.皮质脊髓束(图13-97) 中央前回中、上部和中央旁小叶前部等处的大锥体细胞发出的纤维组成皮质脊髓束,下行经内囊后肢、大脑脚底、脑桥基底部、延髓锥体至锥体下端,绝大部分纤维经锥体交叉越至对侧,在脊髓外侧索中组成皮质脊髓侧束下行,可达腰骶节。此束纤维在脊髓中,逐节止于同侧前角的下运动神经元,支配四肢肌。少数未交叉的纤维,在同侧脊髓前索中下行,为皮质脊髓前束,一般只达中胸节。此束在下行中不但发纤维止于同侧脊髓前角,并发纤维经白质前连合逐节交叉至对侧,止于对侧脊髓前角的下运动神经元。支配四肢肌的前角运动神经元受对侧大脑皮质控制,支配膈肌和躯干肌的前角运动神经元接受双侧大脑皮质的控制。

图13-97 皮质脊髓束

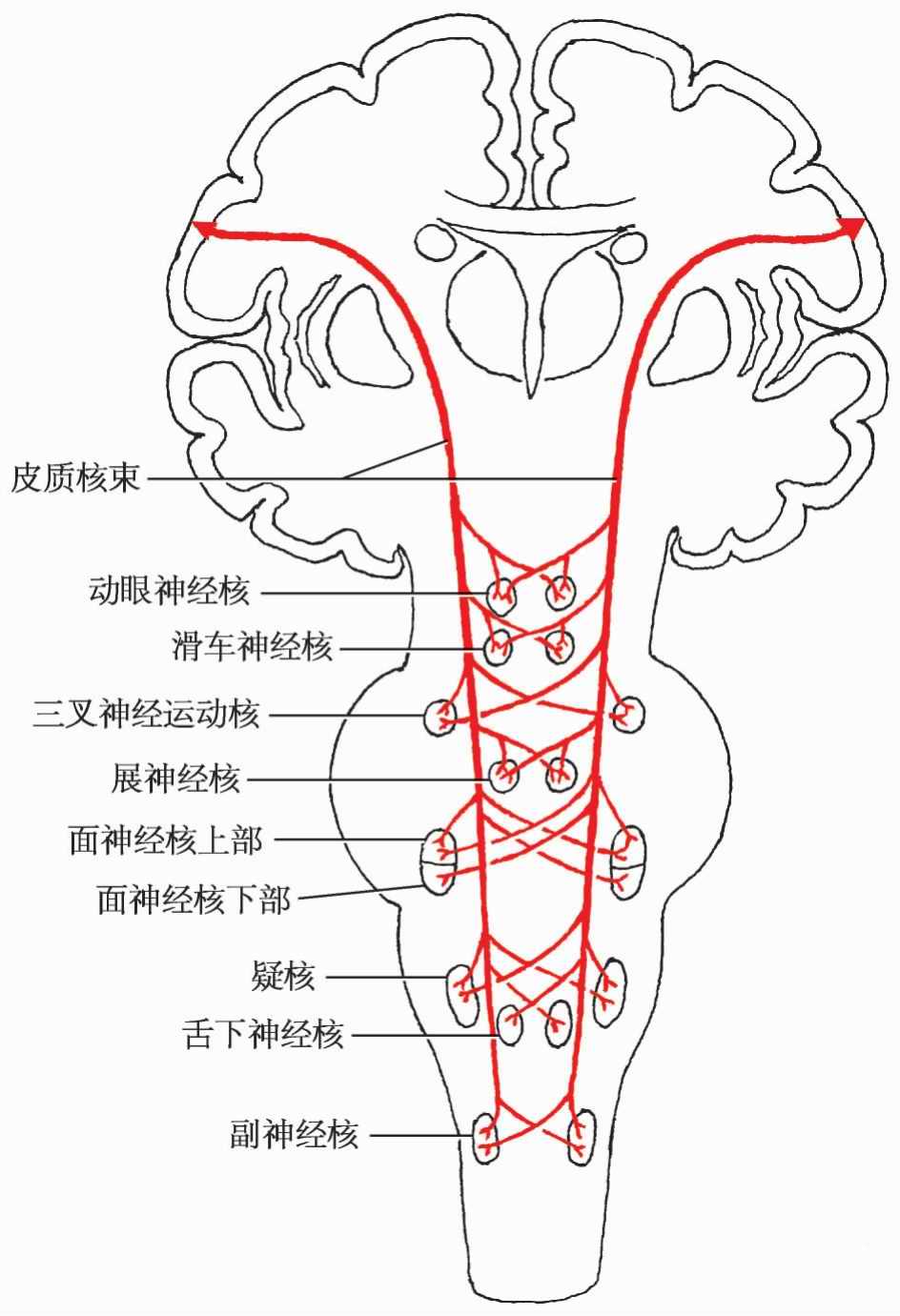

2.皮质核束(图13-98) 中央前回下部等处的大锥体细胞发出的纤维组成皮质核束,下行经内囊膝、大脑脚底、脑桥基底部至延髓,在脑干下行中相继分出,大部分纤维终止于双侧脑神经躯体运动核,包括动眼神经核、滑车神经核、展神经核、面神经核上半(支配睑裂以上面肌)、疑核和副神经核,由这些核发出纤维支配相应骨骼肌的随意运动;小部分纤维完全交叉至对侧,终止于面神经核下半和舌下神经核,支配睑裂以下面肌和舌肌(图13-98)。

锥体束主要发自中央前回和中央旁小叶前部的大锥体细胞及其他锥体细胞,此外额叶其他部位和顶叶某些区域也发出纤维参与组成这个复合的纤维束。

在大脑皮质第1躯体运动区,身体各部的代表区是倒置的。在内囊,皮质核束通过膝部,而皮质脊髓束通过后肢。在大脑脚底的中3/5,控制下肢、上肢和头面部肌肉活动的纤维由外侧向内侧依次排列。在脊髓,终于骶节、腰节、胸节、颈节的纤维由浅层向深层依次排列。这种定位关系,对中枢疾患诊断有重要意义。

皮质脊髓束大部分纤维的终末进入脊髓灰质后经中间神经元中继,再联系前角运动神经元,但与肢体远端的精巧运动有关的纤维,则直接与前角运动神经元相联系。皮质核束可能也是如此。

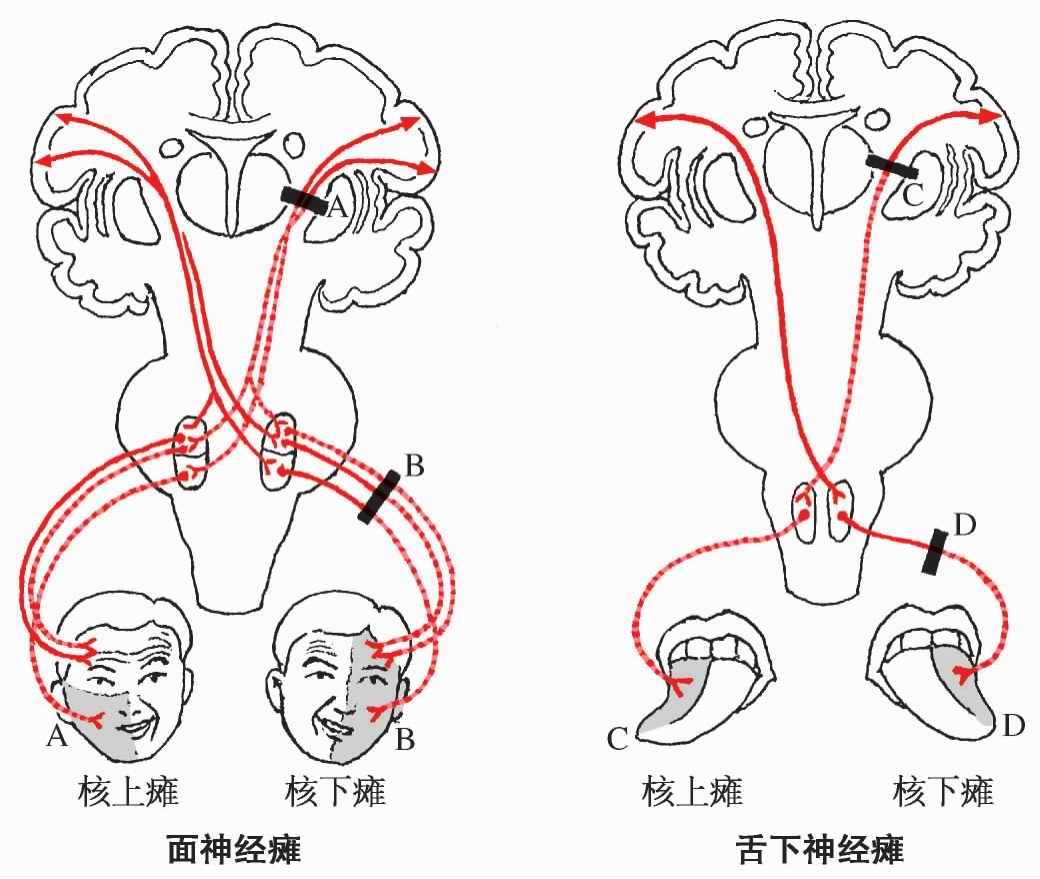

当一侧锥体束病变时,接受双侧锥体束纤维支配的下运动神经元不会出现明显的功能障碍,而受单侧支配的神经元则出现临床症状。一侧皮质脊髓束在锥体交叉前损伤,主要引起对侧肢体瘫痪,而躯干运动无明显影响。一侧皮质核束损伤,只会出现对侧睑裂以下表情肌和对侧半舌肌瘫痪,表现为病变对侧鼻唇沟变浅或消失、不能鼓腮露齿,口角歪向病变侧,伸舌时舌尖偏向病变对侧(图13-99)。其他受双侧支配的骨骼肌不受影响。

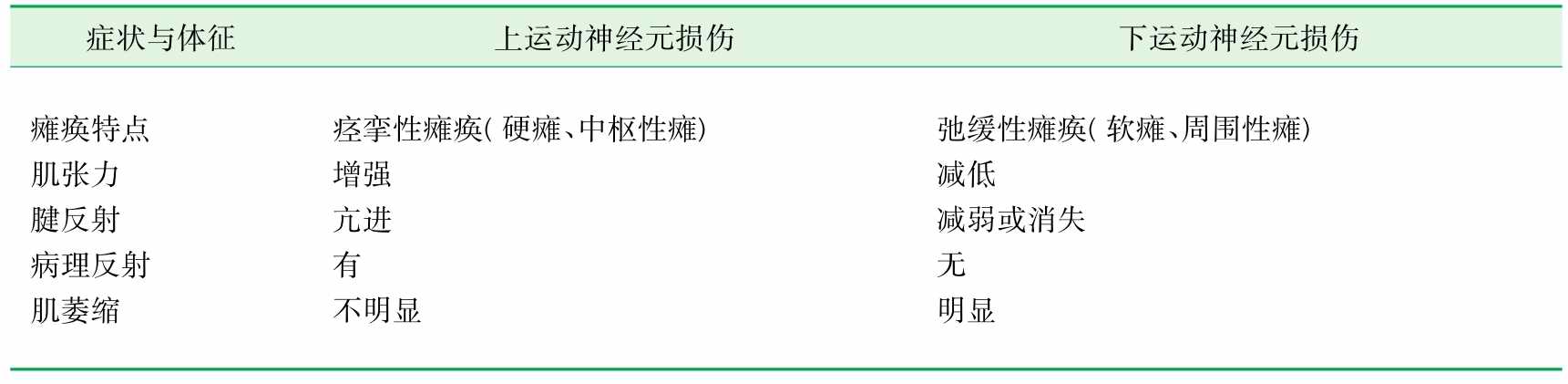

正常状态下,上运动神经元对下运动神经元有抑制作用。上运动神经元或下运动神经元损伤后,虽都导致瘫痪,但临床表现不同(表13-7)。

图13-98 皮质核束

图13-99 面神经瘫与舌下神经瘫

表13-7 上运动神经元、下运动神经元损伤后的临床表现比较

(二)锥体外系

锥体外系extrapyramidal system指锥体系以外控制骨骼肌运动的下行传导通路。锥体外系是由中枢内许多结构共同组成的复杂的多级神经元链,包括大脑皮质、基底核、背侧丘脑、小脑、脑干中继核、网状核、前庭神经核及其相关的纤维束等。锥体外系主要有纹状体系和小脑系。

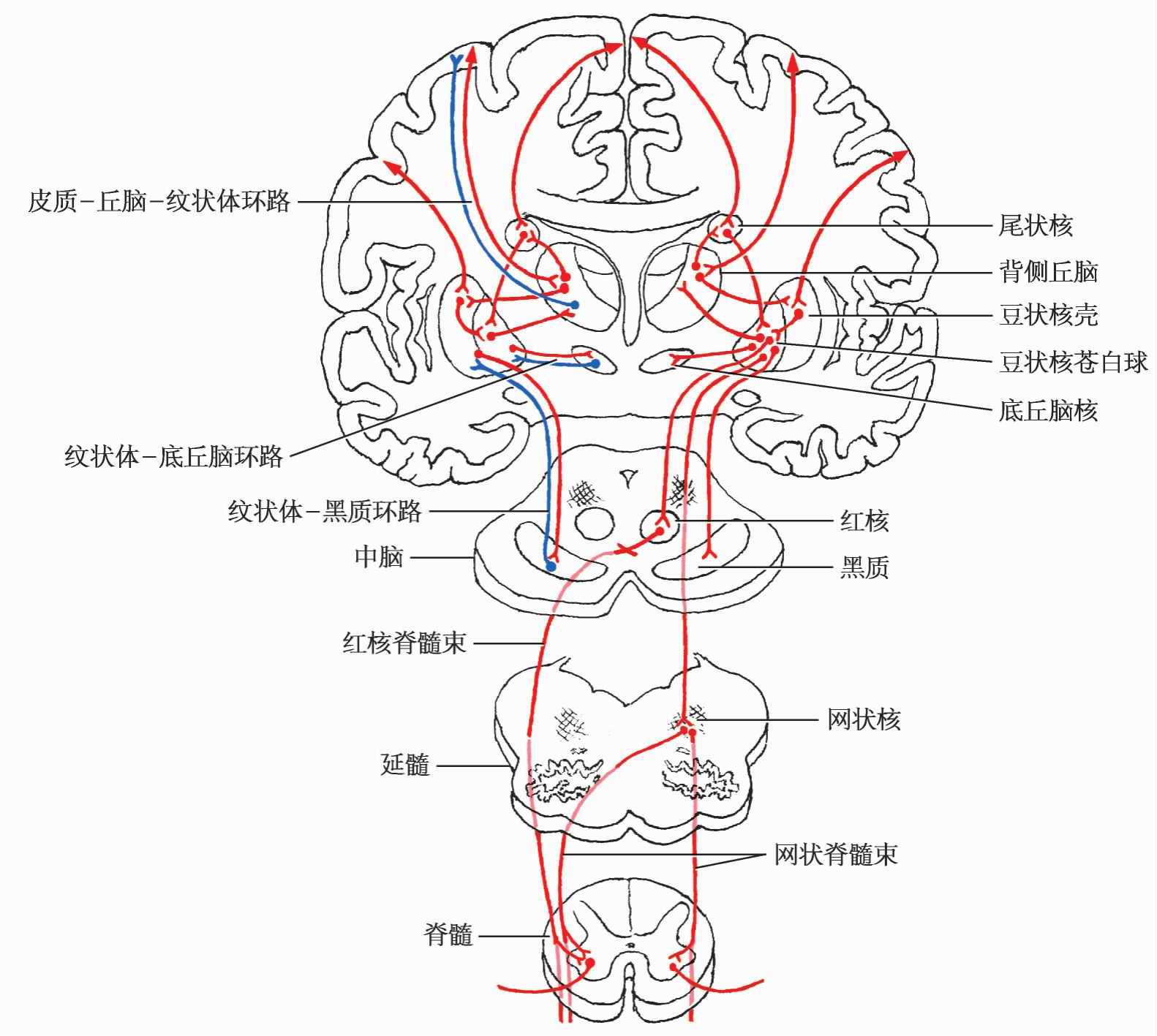

图13-100 纹状体系

1.纹状体系(图13-100) 此系起于大脑皮质广泛区域,主要来自额叶和顶叶,有些纤维是锥体束的侧支。这些纤维直接或通过丘脑间接止于新纹状体,新纹状体发出的纤维主要止于苍白球。纹状体的传出纤维主要起于苍白球,它们穿经或绕内囊至底丘脑。由此大部分纤维会聚上行至背侧丘脑,反馈到大脑皮质。纹状体部分纤维至黑质,黑质与纹状体有往返的纤维联系,黑质合成的多巴胺向纹状体输送。黑质细胞变性可使纹状体多巴胺含量下降,与帕金森病的发生有关。苍白球与底丘脑核也有往返联系,另有纤维至红核、网状结构等处,通过红核脊髓束和网状脊髓束等调节脊髓前角运动神经元的功能。

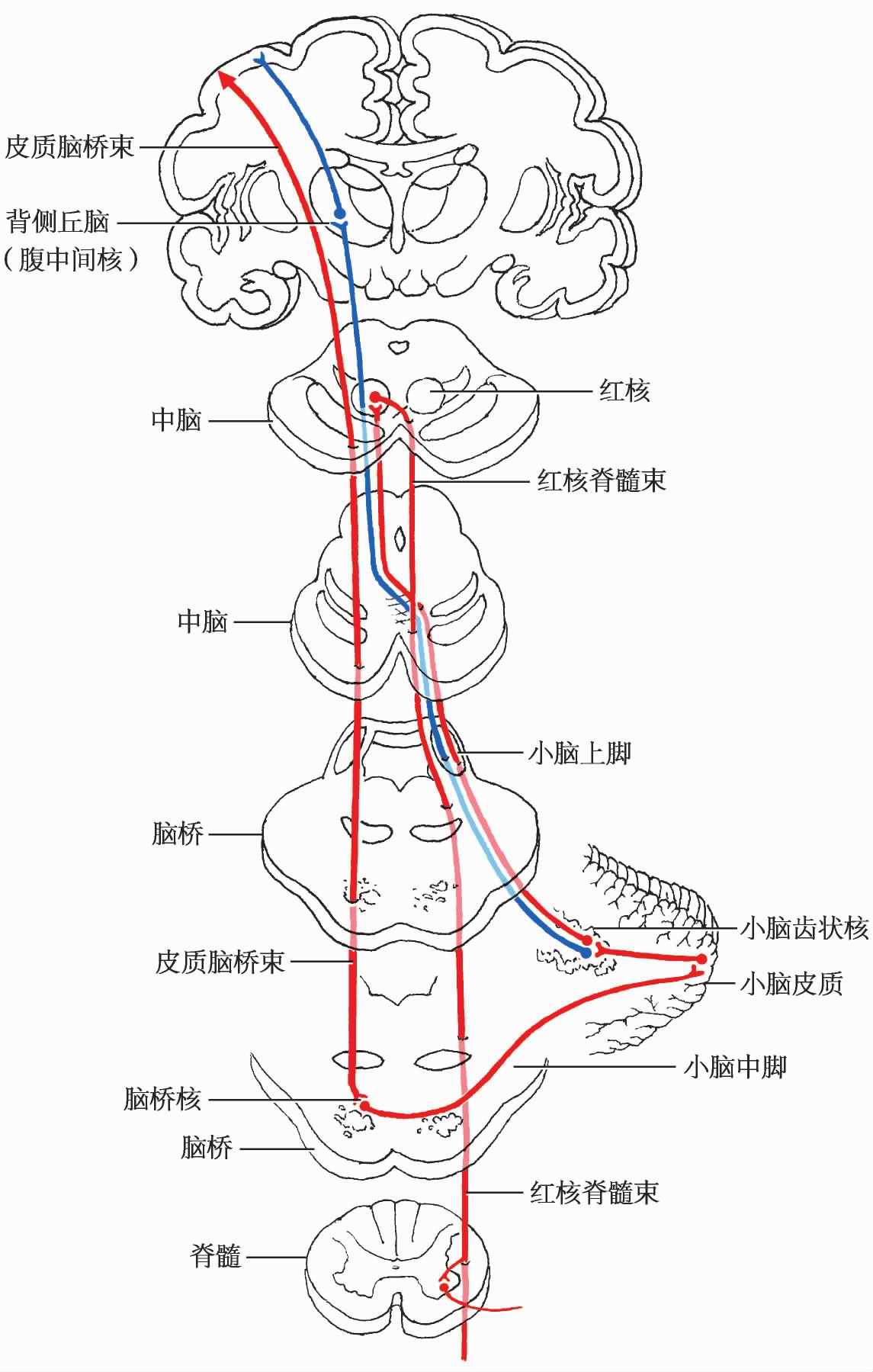

2.小脑系(图13-101) 此系以皮质脑桥束起自额叶、顶叶、颞叶、枕叶。皮质脑桥束经内囊、大脑脚底下行至同侧的脑桥核。脑桥核发出纤维横越中线,经对侧小脑中脚进入新小脑皮质。新小脑皮质对来自于大脑的冲动以及来自于脊髓和前庭的信息进行整合后,经小脑齿状核、背侧丘脑返回额叶皮质,影响皮质运动区的活动;或经齿状核与红核,再通过红核脊髓束控制脊髓前角运动神经元。

图13-101 小脑系

锥体外系在种系发生上比较古老,鸟类的运动即是由锥体外系控制的。随着动物的进化,锥体系出现,锥体外系的活动渐从属于锥体系。在结构上,锥体外系起于大脑皮质的广泛区域,特别是躯体运动区和感觉区,和锥体系在皮质的起始部位存在着重叠。锥体系较直接地影响下运动神经元,而锥体外系则经过多级神经元中继后再影响下运动神经元。在功能上,锥体系支配随意运动,特别是发动个别肌肉的精细活动。锥体外系的功能主要是:①调节肌张力;②协调肌肉的活动;③维持和调节体态姿势;④支配节律性、习惯性和本能性的运动。锥体外系活动一般不受意识决定,而是在运动过程中自行调节的。在锥体外系维持适宜的肌张力和体态姿势的前提下,锥体系得以进行精细的随意运动。两者互相配合、互相协调、互相依存,共同完成各种复杂的运动。

纹状体系和小脑系作为锥体外系的两个重要组成部分,相互之间紧密联系,既通过返回大脑皮质的纤维影响大脑皮质,又通过红核脊髓束、网状脊髓束等影响脊髓前角运动神经元,调节骨骼肌的活动。

(三)内脏下行传导通路的概念

内脏下行传导通路一般认为是弥散的多突触通路。边缘叶和额叶眶部皮质被认为是自主神经的最高级中枢。它们发出纤维下行到自主神经的较高中枢下丘脑,从下丘脑发出的下行纤维可以直接下达、或通过网状结构中继后下达交感或副交感的节前神经元,从而实现对内脏活动的调节。