第一节 心理是脑的机能

第一节 心理是脑的机能

在远古时代,由于受认知水平的限制,人们不了解自己身体的构造和机能,因此对复杂的心理现象不能作出正确的解释。他们认为人的心理现象是一种特殊的、神秘的、不可捉摸的、与自己的身体没有任何联系的现象。随着社会生产力和科学的发展,人们在认识心理现象与客观现实的关系问题上产生了唯心主义与唯物主义两种根本对立的观点。

唯心主义认为,心理是不依赖于物质而独立存在的,主张心理的东西是第一性的,物质的东西是第二性的。认为“心”是万物和宇宙的主宰,客观事物是由个人的感知,即心理的东西决定的。如我国明代的王阳明认为“天下无心外之物”、“天地万物皆在吾心之中”。客观唯心主义者黑格尔认为“绝对精神”是世界的本源,它在自然界和人类社会出现之前就已经存在,世界上的一切事物都是由“绝对精神”产生的。

王阳明(1472—1528)

形形色色的唯心主义者把心理、“绝对精神”看作是第一性的,认为心理、“绝对精神”产生客观事物。唯心主义者颠倒了心和物的关系,他们的观点是缺乏科学根据的。唯心主义的心理观与科学心理学是不相容的,只有唯物主义才能给心理现象以正确的解释。

唯物主义的心理观主张客观世界是物质的,物质是第一性的,心理是物质派生的,是第二性的。古代唯物主义者就认为心理活动是身体的一种机能,如中国古代荀子说:“形具而神生,好恶喜怒哀乐藏焉。”古代唯物主义者也看到心理现象是由外界事物作用于人而引起的。《乐记》上说人心“感于物而动”。这说明心理现象是由外界事物引起的,是对外界事物的感知、辨别。西方近代唯物主义者,如17世纪英国的经验论者和18世纪法国的唯物主义者都比较明确地认识到,心理现象是神经组织活动所产生的,是客观事物和人相互作用的结果。

但是旧唯物主义都是朴素的或形而上学的唯物主义,还不能完全正确地阐明心理现象。它们常把人和机器等同看待,认为人的心理活动如同机器的功能一样。例如法国唯物主义者拉美特利说:人不过是一座钟表。一些庸俗的唯物主义者,如德国的毕希纳、福格特等人错误地认为脑髓分泌思想正如肝脏分泌胆汁一样。这些观点都是错误的。

·名人名言·

人之所以聪明智惠(慧)者,以含五常之气也;五常之气所以在人者,以五藏在形中也,五藏不伤,则人智惠(慧);五藏有病,则人荒忽,荒忽则愚痴矣。

——汉代王充

一、脑是心理的器官

在远古时代,由于科学发展水平的局限,人们往往把心脏当作精神的器官,把精神活动称为心理活动,汉字中与精神活动有关的字都带“心”部,如“思”、“想”、“怨”等,与思考有关的成语如“胸有成竹”、“满腹经纶”、“口蜜腹剑”、“心中有数”、“心直口快”等都是和这种观点相联系的。古希腊哲学家亚里士多德认为心脏是思想或感觉的器官,而脑的工作,则是使来自心脏的血液“冷静”而已。直到18世纪前后,由于科学的发展和脑知识的积累,人们才逐渐正确地认识到“脑是心理的器官”。

经典实验

大脑中涉及语言的专门区域——Broca区和Wernicke区

1866年,法国医生布洛卡(P.Broca,1824—1880)曾公布过两个因中风而死者的尸体的解剖结果,这两名死者生前均是他的病人,中风后出现右侧身体瘫痪,且伴有严重的失语,病人只能说“tan”,而智力检查结果为正常。尸检结果表明,病人的左侧额叶一部分(额下回后部)受到损伤——临床上称之为“运动性失语”(表达性失语),这一区域就称为“Broca区”或“言语运动中枢”。

布洛卡(P.Broca,1824—1880)

1874年,德国学者维尔尼克(K.Wernicke)描述了一种新的失语症,这种病人的脑损伤发生在左侧颞叶(颞上回后部),病人说话流畅,但是所说的话没有意义,病人听觉正常,但是不理解别人的话语,临床上把这种失语称为“感觉性失语”(听觉性失语),这一区域就称为“Wernicke区”或“言语感觉中枢”。

临床观察法、手术切除法、电刺激法、解剖学和组织学法是当时脑与心理研究的主要方法。1823年,德国生理学家弗罗伦对切除大脑的鸽子进行观察,发现,切除大脑后,鸽子失去了适应环境的能力,从而证明动物的复杂行为与大脑的机能有关。我国清代名医王清任通过解剖尸体得到大量的资料,于1830年提出“脑髓说”,明确指出脑髓是心理的器官,脑髓通过经络与全身相联系。脑电图的研究发现,人在闭目养神、无忧无虑时与努力学习、工作或睡眠状态时出现的脑电波是不同的。所有这些临床与科学研究的实例都表明:脑是心理的器官,没有人脑这个物质基础,人的心理活动就不可能产生。

二、心理是脑的反射活动

神经系统的基本活动方式是反射,这也是心理现象的基本产生方式。

(一)反射、反射弧

关于脑活动的方式,17世纪法国哲学家笛卡儿提出过一种观点。他认为,动物的活动和人的一切不经意的活动都是自动实现的对外界刺激的反应,例如手、脚碰到灼烫或针刺时立刻下意识地缩回来。笛卡儿把这种活动称为“反射”。

笛卡儿是一位二元论者,他认为动物的一切活动和人的一部分活动是反射,人的感觉、思维等则是灵魂的活动,与反射无关。对于笛卡儿的二元论,我们必须予以摒弃,但是他提出的反射却是一个科学的概念。

从科学上发展反射这一概念,并使其成为说明心理现象的基本原则的是近代俄国生理学家谢切诺夫。谢切诺夫在他的名著《脑的反射》中把反射的原理推广到脑的全部活动即人的全部心理活动上。他认为有意识的和无意识的生活的一切活动,就其发生的方式而言,都是反射。这是对心理现象的科学理解的一个飞跃,对科学心理学的发展具有重大意义。

反射是有机体通过神经系统对客观刺激作出的有规律的反应。例如,酸苹果放到嘴里,立即分泌唾液;细小的东西侵入鼻孔就打喷嚏;蚊虫叮人,人会感觉到痛痒,举手拍打;交通指挥信号中,绿灯亮,行人、车辆立即前进,等等,这些都是反射活动。人的一切行为,包括高级智慧、意识活动都具有反射性质。

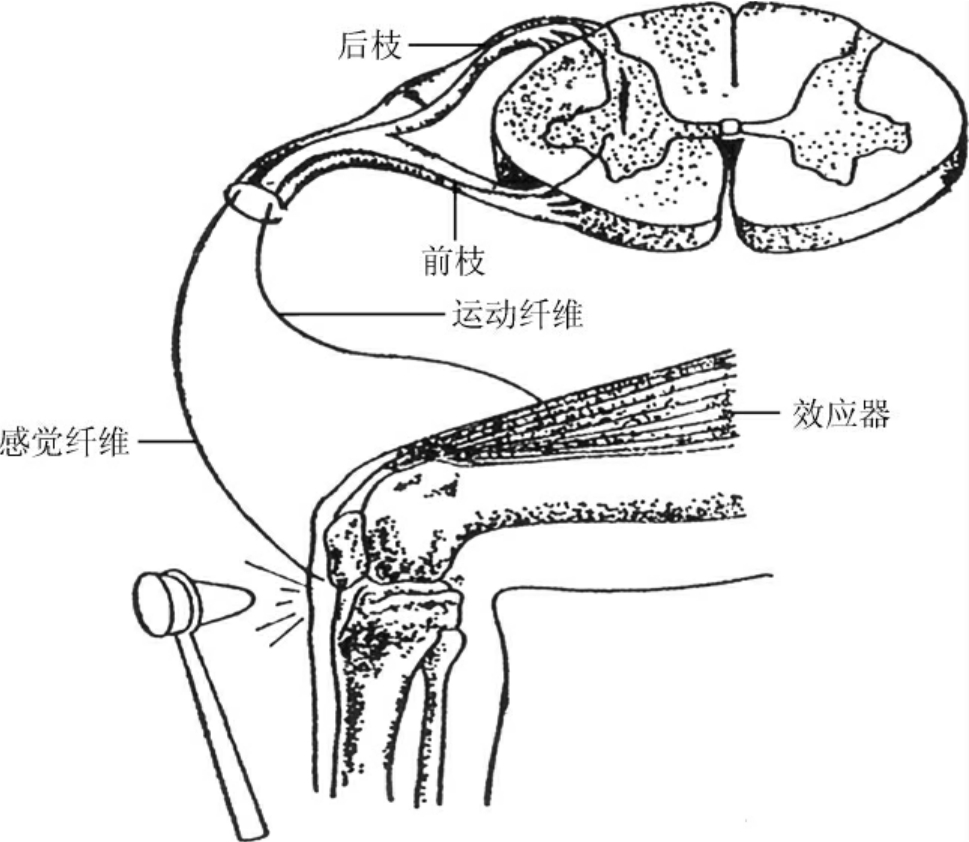

实现反射活动的生理结构称为反射弧。反射弧由五个部分组成:①感受器,如眼、耳、鼻、舌、皮肤、内脏、肌肉等,它将各种刺激转变为神经冲动;②传入神经元,它把神经冲动传向神经中枢;③神经中枢(脑、脊髓),它对神经冲动进行分析与综合;④传出神经元,它把神经冲动传到效应器;⑤效应器,它是产生反应的部分,如肌肉和腺体。以膝跳反射为例(见图2-1),一个简单的反射模式是这样的:一定的刺激(小槌敲击)作用于相应的感受器(膝盖髌韧带的感受器),感受器产生兴奋,并以神经冲动的形式由传入神经元向特定的神经中枢(脊髓膝跳反射中枢)传递,在经过神经中枢的分析与整合后,神经信息又沿着传出神经到达效应器并使其产生相应的活动(腿部肌肉收缩)。

图2-1 膝跳反射过程

在许多复杂的反射活动中,信息并非在反射弧中一次单向传导后就结束,往往是以反射环的形式实现神经冲动的反复传递。首先,在大多数效应器中也有各种感受器,能感知行为变化,并将信息传回神经中枢,进一步调节机体活动,这种神经过程叫反馈。另外,信息还会从神经中枢向感受器传递,调节感觉器的感受性,这种循环通路叫做返回联系。反馈的作用有两种:若反馈信息的效果增强了中枢活动,则为正反馈;若反馈信息的效果抑制了中枢活动,则为负反馈。例如,人们有时不得不在夜间赶路,在视线不清楚的情况下,当感到脚下的土地泥泞、不平,甚至在下陷时,会立即收住脚步,再去找坚实、平坦的道路。可见,反馈的存在能保证有机体较好地适应周围环境,及时进行自我调控。

(二)无条件反射和条件反射

1.无条件反射

无条件反射是指先天遗传的、不学而能的、固定的反射,它也可以称为本能。例如婴儿生下来就会吮吸、强光刺激眼球就会眨眼等都是无条件反射。引起无条件反射的刺激物叫做无条件刺激物,如上述例子中的食物、强光。

无条件反射只能对少数刺激发生反应,而且具有刻板、固定的性质。为了适应变化的生活条件,使机体与环境保持平衡,机体就形成了另一种反射——条件反射。

2.条件反射

条件反射是指后天形成的、经过学习才会产生的反射。条件反射不是固定不变的,它是一种暂时神经联系,是在无条件反射的基础上形成的。例如,吃梅子时嘴里会流口水,这是无条件反射;生活中我们看到梅子或听说梅子就流口水,这是条件反射。动物和人在个体生活中必须建立许多条件反射,以适应千变万化的周围环境。从这个意义上说,动物和人出生后所学习的一切行为都是条件反射。条件反射不仅可以在无条件反射的基础上形成,而且可以在旧的、已经巩固了的条件反射的基础上形成。条件反射系统是动物和人的一切学习、行为的基础。

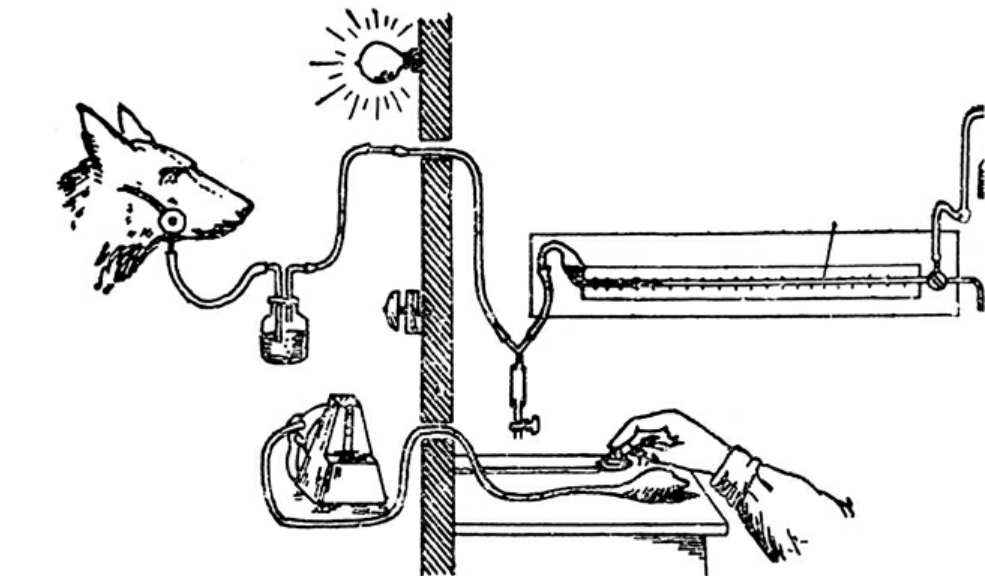

对条件反射的实验研究,出现了两种著名的条件反射理论。其中,著名生理学家,俄罗斯人巴甫洛夫(Povlov,1849—1936)提出的被称为经典性条件反射理论。巴甫洛夫以做过“唾液漏”的狗为实验对象,进行了经典性条件反射实验研究(见图2-2)。

巴甫洛夫(Povlov,1849—1936)

图2-2 巴甫洛夫经典性条件反射实验研究

经典实验

巴甫洛夫经典性条件反射实验研究

研究者首先给狗喂食物,狗立即分泌大量唾液,这是食物直接刺激而引起的无条件反射,食物是无条件刺激物。然后,让狗只听到铃声或只看见灯光,观察狗在这时所分泌的唾液,这时的铃声或灯光是无关刺激物。接着,让无关刺激物(铃声或灯光)和无条件刺激物(食物)相继发生作用(无关刺激物略早一点出现),狗便分泌唾液。经过多次重复实验后,铃声或灯光不伴随食物而单独出现时,狗也同样分泌唾液。这就标志着条件反射已经建立起来,这时原来的无关刺激物已变成食物的信号,被称为条件刺激物或信号刺激物。

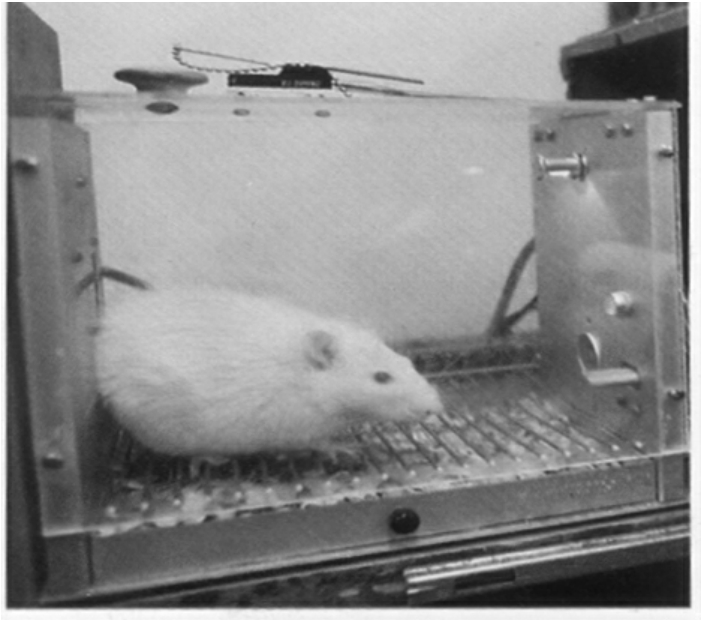

美国新行为主义心理学派主要代表人物斯金纳在巴甫洛夫的经典性条件反射理论的基础上,提出了操作性条件反射的概念。操作性条件反射是由动物操作行为本身的强化而形成的条件反射。斯金纳设计了一种“斯金纳箱”,对白鼠、鸽子及其他小动物进行操作性条件反射实验研究(见图2-3)。

图2-3 斯金纳操作性条件反射实验研究

经典实验

在迷箱的一壁上装一金属小杠杆,小杠杆

斯金纳箱装置是在迷箱的一壁上装一金属小杠杆,小杠杆与传递食物的设备相勾连,杠杆被压动,一粒食物就会滚进食盘。挨饿一两天的白鼠被放进斯金纳箱内,开始时,白鼠在箱中到处乱撞,当它偶然踏上杠杆时,会有食物丸放出,对踩杠杆的行为加以强化,予以“奖励”。当它再次按压杠杆时,第二颗食物丸又滚进食盘。经过多次偶然性的按压活动,并且每次都能吃到一粒食物丸后,白鼠的按压活动就会愈频繁,操作频率不断增加。最后,白鼠终于掌握准确的操作活动,主动去取食。这标志着白鼠的操作性条件反射已经形成。

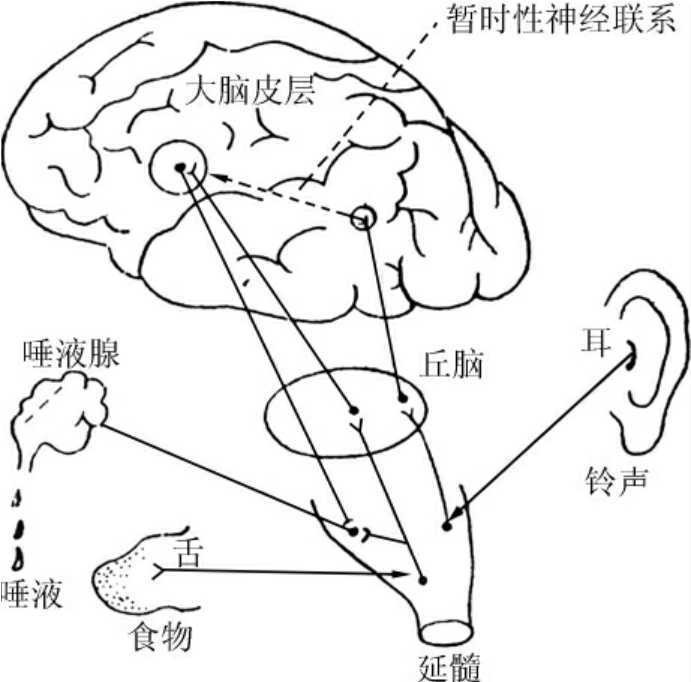

上述两个实验都可说明一点,即条件反射是在无条件反射的基础上,通过无关刺激和无条件刺激在时间上的多次结合而形成的,这个过程就是刺激强化的过程。就条件反射的生理机制来讲,巴甫洛夫认为条件反射是脑的高级神经活动,是大脑皮层上神经联系的暂时接通。无关刺激和无条件刺激在大脑皮层上形成两个兴奋点,由于强化的结果,两个兴奋点接通,形成暂时性神经联系。这就是条件反射的基础(见图2-4)。

图2-4 条件反射形成示意图

斯金纳的操作性条件反射与巴甫洛夫的经典性条件反射,虽然神经机制基本相同,但是两者之间在形成条件上存在着差异。首先,斯金纳的操作性条件反射的食物强化出现在踩杆反应之后,而巴甫洛夫的经典性条件反射的食物强化则出现在流口水反应之前。其次,斯金纳的操作性条件反射,是通过后天“塑造”的动物“自由操作”而主动形成的,巴甫洛夫的经典性条件反射是把动物束缚在实验台上,由动物在被动的适应中形成的。在现实生活中,这两种条件反射是一同出现的,操作性条件反射比经典性条件反射更为多见。

3.条件反射的抑制

高级动物根据一定的条件形成了条件反射,在大脑皮层上建立了暂时性神经联系。但是,这种暂时性神经联系并不是固定不变的,常常因为条件的不断变化而产生抑制。主要的条件抑制有如下几种。

(1)消退抑制。已经形成的条件反射,如果不再用无条件刺激物加以强化,结果就会造成条件反射的强度逐渐减弱直到完全消失,称为消退抑制。如铃声,若不用食物强化,多次以后,铃声引起的唾液分泌量就逐渐减少,最后将不能引起唾液分泌,产生消退抑制。如果无条件刺激物继续出现,条件反射又会恢复。可见,已形成的暂时性神经联系,不是消失而是受到抑制。原来的条件反射越巩固则抑制越缓慢;越不巩固则越容易消退,我们在学习中产生的遗忘现象,就是消退抑制的表现。

(2)分化抑制。在条件反射建立初期,许多与条件刺激物相近似的刺激,虽未与无条件反射刺激物结合,也能引起被试的条件反射,但经过训练后被试只对其中被强化的刺激物产生反应,对其余刺激物不发生反应,这种现象被称为分化抑制。深黄色与相类似的淡黄色灯光都可以引起动物流口水的反应,这种现象称为条件反射的泛化,若只对特定淡黄色灯光给以多次强化,而对类似的深黄色灯光不予强化,泛化反应就会逐渐消失。最终,被试动物就只对特定的淡黄灯光产生流口水的反应。

(3)延缓抑制。条件反射随着无条件刺激物的暂时延缓而出现的暂时抑制称为延缓抑制。通过延缓抑制,有机体的活动能精确地适应与刺激物的时间关系。

4.条件反射的系统性

1)动力定型

动力定型又称动型,是有机体在复合刺激物作用下形成的自动化了的条件反射系统。动型的出现是由于作用于有机体的刺激物常常是一连串的,而且相互联系,大脑皮层可以把这些刺激有规律地加以组织、协调,形成一个条件反射系统。

在生活中,人们的生活习惯、活动技能及一定的操作方式等都是动力定型的表现。例如,音乐一响起,一位花样滑冰运动员就能根据旋律作出一整套优美的动作。显然,在动力定型中,一旦有关刺激物作用于有机体,就像激活了一个自动反应装置,一定的程序动作相继出现。这颇有些类似于多米诺骨牌效应。动力定型可以大大提高工作绩效,并节省体力和脑力的消耗。

2)两种信号系统

巴甫洛夫还提出了两种信号系统的概念。如果把条件刺激作为信号,条件反射活动又可以称为信号活动。

由具体事物及其属性作为条件刺激形成的条件反射系统称为第一信号系统,这是人和动物共同具有的。巴甫洛夫实验中的狗听到铃声流唾液,马戏表演中的狗按驯兽员的手势钻火圈,都是第一信号系统活动。在现实生活中,司机按照交通标志行车,以及我们平时常说到的“望梅止渴”,都是第一信号系统活动。

由词和语言作为条件刺激形成的条件反射系统称为第二信号系统,这是人所特有的。“望梅止渴”是第一信号系统活动,当吃过梅子的人听到“梅子”这个词时,也会流口水,这种“谈梅生津”就是第二信号系统活动。语言的丰富意义和概括性可以使人摆脱一些物质条件的限制,迅速建立起条件反射活动,而且能在短时间内用新的条件反射活动替代旧的条件反射活动。例如,上课时间到了,铃声却没响,老师说一声“上课了”,学生也会走进教室;若老师要求明天听到音乐响起就进教室上课,学生也能迅速理解和接受这个信息,到时候就照此去做。可见,借助第二信号系统,人能间接而概括地反映现实,更好地适应环境,调节行为,并能对客观世界进行改造。

在实际生活中,这两种信号系统在人身上是相互联系、协同活动的。第二信号系统的语言刺激如果脱离了具体事物,就没有实际意义了,无法建立起有效的条件反射。而第一信号系统活动形成后,如果有第二信号系统活动的调节,就能更为稳固和持久。

三、高级神经活动的基本过程和规律

(一)兴奋过程与抑制过程

神经系统活动的基本过程是兴奋和抑制。兴奋是引发或加强机体活动的神经过程,抑制是制止或减弱机体活动的神经过程。大脑皮质是中枢神经系统的最高部位,也叫做高级神经中枢,它的活动就是高级神经活动。高级神经活动的基本过程也是兴奋和抑制。人的心理活动就其神经机制来说,都与大脑皮质的兴奋和抑制有密切联系。兴奋和抑制是两个对立而统一的过程,二者性质相反,但又相互依存、相互转化、相互制约。就整个大脑皮层来说,清醒时兴奋占优势,睡眠时抑制占优势。神经系统的活动总是时而兴奋时而抑制,以保证机体活动的完整和统一。

(二)兴奋过程与抑制过程的运动规律

兴奋和抑制无时无刻不在进行着有规律的运动。

1.兴奋和抑制的扩散与集中

兴奋和抑制在大脑皮层上产生后,并不停留在原来的发生地点(原发点)上,而是沿皮层向邻近部位传播开来,使这些部位也出现同样的活动,这种现象称为扩散。与扩散相反的运动称集中,即扩散开来的神经过程又返回到原发点上。有了神经过程的扩散,才能在大脑皮层上形成各种暂时性神经联系;有了神经过程的集中,才能形成对刺激物的精确反应。

2.兴奋和抑制的相互诱导

在大脑皮层上,一种神经过程的活动引起或加强另一种与之相反的神经过程的活动,称为神经过程的相互诱导。

相互诱导分正诱导和负诱导两种。由抑制引起或加强兴奋过程称正诱导,如婴幼儿“闹觉”现象,当婴幼儿困倦时,往往先哭闹一阵,然后才安静地入睡。婴幼儿“闹觉”就是困倦引起的皮质抑制过程诱导出与之相反的兴奋过程造成的。由兴奋引起或加强抑制过程称负诱导。