第三节 感觉与知觉原理的应用

第三节 感觉与知觉原理的应用

一、感受性及其变化规律

感觉是刺激直接作用于某一器官而引起的,但并不是任何刺激都能引起我们的感觉,能引起感觉的刺激必须是具有适当强度的。例如,380~780纳米以外的光波是不可见的,20~20000赫兹范围以外的声波是听不见的。感觉强度和刺激强度之间存在依存关系,心理学上用感受性和感觉阈限来说明这种关系。

(一)感受性和感觉阈限

感觉器官对适宜刺激的感觉能力叫感受性。感受性是人的感觉系统机能的基本指标。感受性的大小是用感觉阈限来衡量的。所谓感觉阈限是指人感到某个刺激的存在或者变化的量。感觉阈限和感受性二者在数值上成反比关系,也就是说:阈限值越小,感受性越强;阈限值越大,感受性越弱。感觉阈限是衡量感受性大小的指标,是用刚刚能够引起感觉或者差别感觉的刺激量的大小来表示的。据此可以把感觉阈限分为绝对感觉阈限和差别感觉阈限,它们分别与绝对感受性和差别感受性相对应。

(二)绝对感受性和绝对感觉阈限

凡是达不到最小刺激量的刺激物,其刺激强度都在阈值以下,不能引起感觉,随着刺激强度的增加,人们就会产生感觉。刚刚能够引起感觉的最小刺激量称为绝对感觉阈限,对这种最小刺激量的感觉能力称为绝对感受性。绝对感受性以绝对感觉阈限来衡量,绝对感觉阈限越大,即能够引起感觉所需要的刺激量越大,感受性就越小;绝对感觉阈限越小,即能够引起感觉所需要的刺激量越小,感受性就越大。因此,绝对感受性和绝对感觉阈值在数量上成反比关系。可用公式表示为:

E=I/R

式中:E代表绝对感受性;I代表标准刺激量的强度;R代表绝对感觉阈值。

过去,人们曾经把绝对感觉阈值看作是固定的刺激量,实则不然,在不同条件下,同一感觉的绝对阈值可能会因受到的刺激的强度和持续时间的不同,以及个体注意力和年龄的不同而存在差异。

(三)差别感受性和差别感觉阈限

刺激物的强度会发生变化,但并不是任何变化都能被感觉到,只有当刺激变化到一定量时,我们才能感觉到差别。能引起差别的刺激物的最小变化量称为差别感觉阈值。对差别感觉阈值的感觉能力,称为差别感受性。二者在数值上也成反比关系。

(四)感受性的变化

1.感觉适应

感受器在刺激物的持续作用下,感受性提高或者降低的现象叫做感觉适应。如从暗处走到明处,受到阳光刺激,起初几秒钟会看不清东西,但很快就改变了,等等。在各种感觉中,视觉、嗅觉、味觉适应特别明显,痛觉适应较难。

图3-2 负后像

2.感觉后效

刺激物对感受器的作用停止后,感觉现象并不会立即消失,它能保留一个短暂的时间,这种现象称为感觉后效。各种感觉中痛觉后效特别显著,视觉后效也很显著。视觉后效也叫后像,后像有正负之分,与刺激物的品质相同的后像叫正后像,与刺激物的品质相反的后像叫负后像。

如图3-2所示,盯住看30秒,转向白色墙壁,你看到了什么?

后像的持续时间与原刺激作用的时间有关,长时间刺激产生的后像持续的时间比短时间刺激产生的后像持续的时间要长。

3.闪光融合

闪光融合现象是与视觉后像相联系的一种视觉现象。当持续作用的光刺激达到一定频率时,感觉到的不再是断续刺激而是连续刺激。例如,使用交流电的日光灯,虽然每秒钟闪100次,但我们并没有感到它是断断续续的。又如,电影院放映的电影是以极快的速度放映一张张电影幻灯图片,由于闪光融合,我们感觉这些画面是连续的。

4.感觉对比

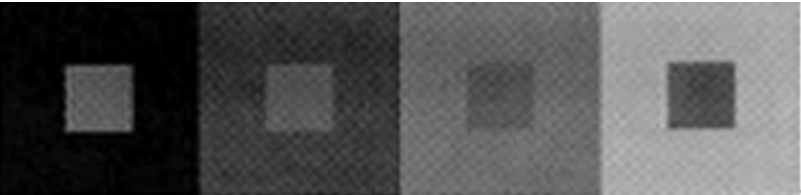

同一感受器由于受到不同的刺激而使感受性发生变化的现象叫做感觉对比。感觉对比有同时对比和先后对比两种。由同一感受器同时接受两种刺激的作用而产生的对比叫做同时对比。一般情况下,同一种颜色被放在较暗的背景上看起来亮一些,被放在较亮的背景上看起来暗一些(见图3-3),而怀特效应描述的情况则刚好相反(见图3-4)。先后对比是指同一感受器接受不同的刺激作用而产生的对比现象。例如,刚喝过糖水就觉得西瓜不怎么甜了。

图3-3 传统的明暗对比

图3-4 怀特效应

拓展阅读

怀特效应

1979年,塔斯马尼亚高级教育学院的迈克尔·怀特发现的一种错觉现象,彻底改变了视觉学的原貌。如图3-4所示,左侧的灰条亮度看起来超过右侧的灰条亮度,而实际上,所有灰条亮度都是一样的。在怀特发现这种现象前,所有亮度错觉均被认为是由颉颃过程所致,也就是说,灰色物体在被白色物体包围时看上去更为暗淡,被黑色物体包围时看上去更为明亮。但在这幅错觉图中,被白色包围的灰条亮度看上去更高,被黑色包围的灰条则看上去更为暗淡。迄今为止,怀特效应背后的大脑机制仍旧是一个谜。

5.不同感觉的相互作用

感觉并不是孤立的,感觉之间相互影响、相互作用。

图3-5 感觉补偿

不同感觉之间的相互作用是指一种感觉器官受到刺激而引起另一种感觉器官产生感觉或者感受性发生变化的现象。通常的情况是对一种感觉的弱刺激会提高对另一种感觉的感受性,而对一种感觉的强刺激会降低对另一种感觉的感受性,如弱光刺激可以提高听觉感受性。极端的表现是感觉补偿。感觉补偿是指人的某种感觉能力丧失后,为适应生活的需要,其他感觉的能力会获得突出的发展,以资补偿。例如,盲人丧失了视觉,但其听觉和触觉得到了特别的发展(见图3-5)。

对一种感官的刺激作用触发另一种感觉的现象,在心理学上被称为联觉现象。最常见的联觉是色-听联觉,即对色彩的感觉能引起相应的听觉,现代的“彩色音乐”就是这一原理的运用。色觉又兼有温度感觉。例如:红色、橙色、黄色会使人感到温暖,因此这些颜色被称为暖色;蓝色、青色、绿色会使人感到寒冷,因此这些颜色被称为冷色。还有一种色觉被称为“光幻觉”,可伴有味觉、触觉、痛觉、嗅觉或温度觉。语-色联觉是指某些词汇引起的色觉。日常生活中,人们常说“甜蜜的声音”、“冰冷的脸色”等,就是一种联觉现象。人们在绘画、建筑、环境布置、图案设计等活动中经常利用联觉现象以增强相应的效果。有些画家进行过联觉实验,比如用鲜明的色调对比来引起一种非视觉的反应。联觉还是被许多诗人应用的一种创作手段。

二、知觉的规律

人的知觉过程是一个有规律的心理活动过程,具有整体性、选择性、理解性和恒常性的特征。

(一)知觉的整体性

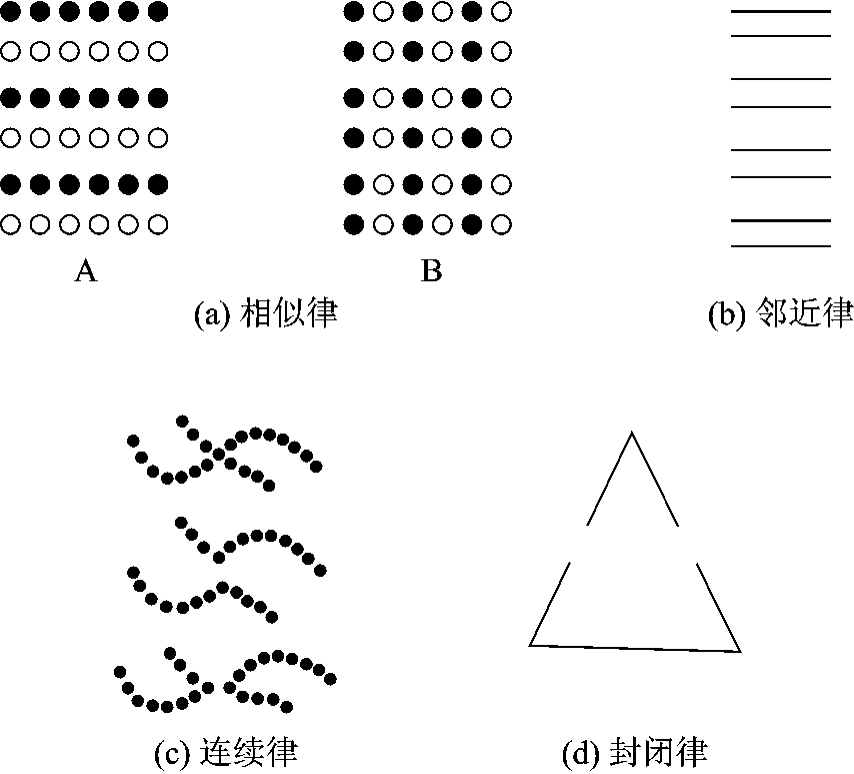

当客观事物的个别属性作用于人的器官时,人能够根据知识经验把它知觉为一个统一的整体,这就是知觉的整体性。例如:我们会把图3-6知觉为笑脸,而不是单条的曲线。

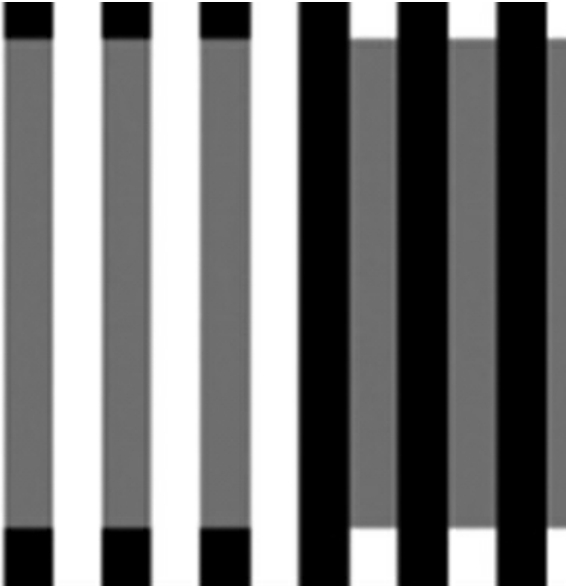

知觉的整体性一方面是人在知识经验的基础上对事物个别属性的整合过程,另一方面也与知觉对象的特性及各个部分的结构有关。格式塔心理学派把它归结为相似律、邻近律、连续律、封闭律(见图3-7)等。

图3-6 笑脸

图3-7 知觉规律

(二)知觉的选择性

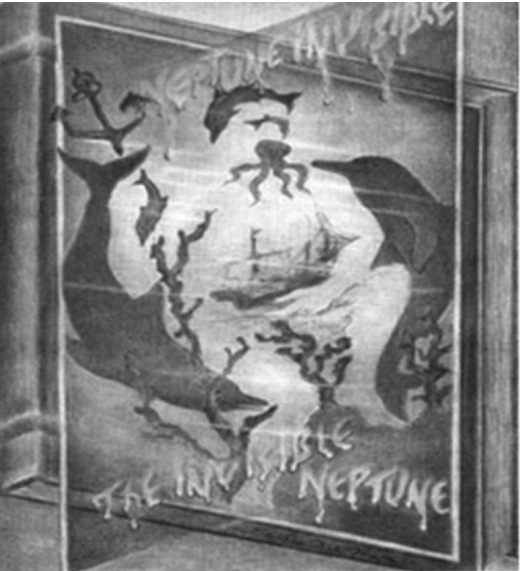

当纷繁复杂的刺激作用于人体时,人不可能对同时作用于自己的刺激全部清楚地感受到,也不可能对所有的刺激都作出相应的反应。我们总是把某些事物作为知觉的对象,把其他事物作为知觉的背景。这就是知觉的选择性,即我们总是选择某些事物或事物的某些特性作为我们知觉的对象。知觉的对象能被我们清晰地感知,知觉的背景只是被我们模糊地感知。知觉的对象和背景之间的关系是相对的,这表现在知觉的对象和背景可以互相转换。例如,当我们上课注意听讲时,教师的声音便成为我们知觉的对象,而其他一切便成为我们知觉的背景。影响知觉选择性的因素主要可以分为客观因素和主观因素。客观因素有刺激物的运动、变化、强度、位置等,主观因素有经验、兴趣、动机、需要、情绪等。例如:对于图3-8,有人将其知觉为飞鸟,有人将其知觉为兔子;对于图3-9,有人将其知觉为海王,有人将其知觉为海洋生物。

图3-8 飞鸟还是兔子?

图3-9 海洋生物还是海王?

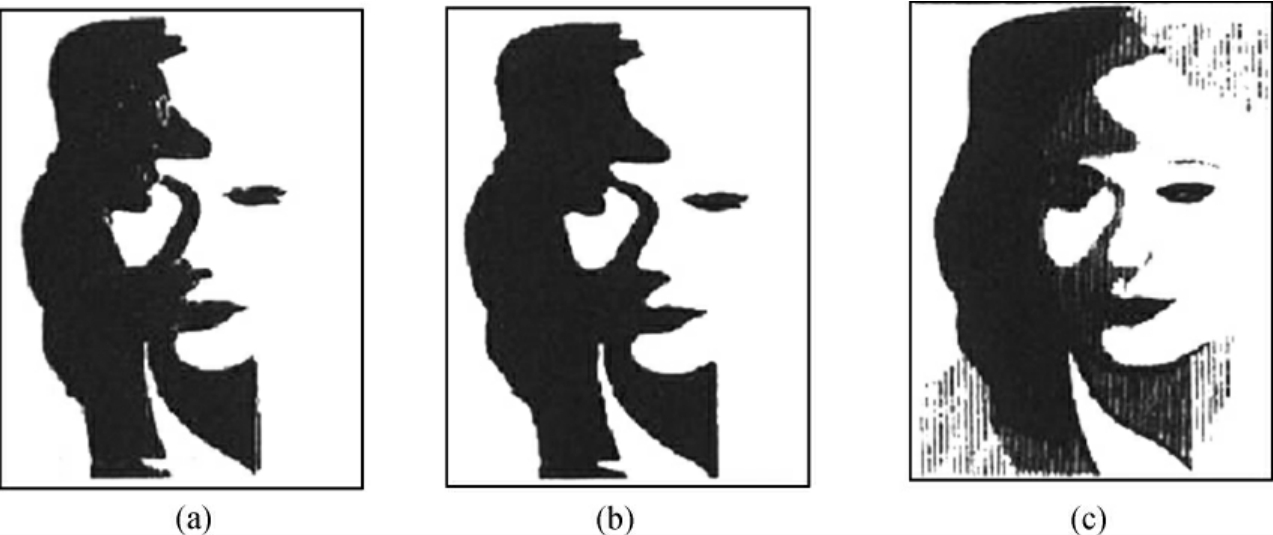

知觉中对象和背景的关系不仅存在于空间刺激组合中,而且存在于时间序列中。对于同一事物的知觉往往受到前后相继出现的物体的影响。例如,图3-10中(b)是一张两歧图形,既可以看成是一张女士的面孔,也可以看成是吹萨克斯的男士。而左右两侧的图形是没有歧义的,(a)容易被知觉为吹萨克斯的男士,(c)容易被知觉为女士面孔。实验时,如果先看(a)图,再看(b)图,则被试容易把(b)看成是吹萨克斯的男士;如果先看(c)再看(b),则被试会把(b)看成是女士的面孔。可见,前面的知觉对后面的知觉起到了准备作用,这种现象叫做知觉定式(perceptual set)。

图3-10 两歧图形示例

图3-11 知觉的理解性图1

(三)知觉的理解性

人在知觉事物时,往往根据自己的知识经验,对感知的事物进行加工处理,赋予它确定的含义,并用语词加以概括,把它表示出来,这称为知觉的理解性。知觉的理解性可以用隐匿图形来说明。

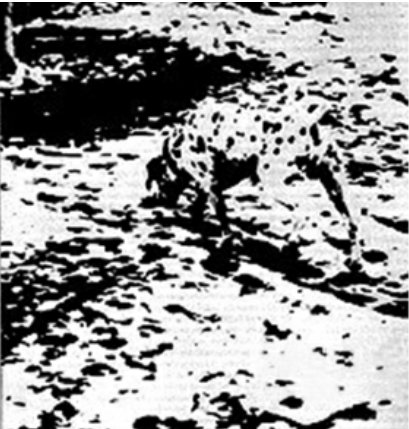

如图3-11所示,人们看到这张图时,不会只把它看成一些斑点的随意组合,而会寻找图中斑斑点点之间的联系,努力作出合理解释,最后会给出合理的解释:画中画的是一条狗。

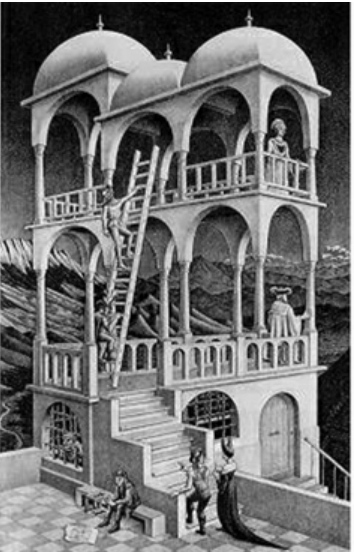

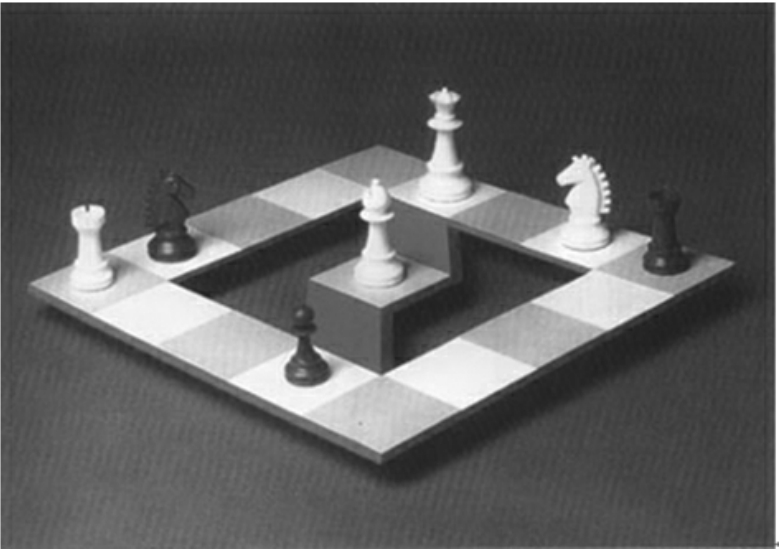

再来看看图3-12和图3-13,我们会很清楚地知道,图中的情况是不可能出现的,之所以这样,同样是因为我们的知觉具有理解性。

图3-12 知觉的理解性图2

图3-13 知觉的理解性图3

就听觉方面,知觉的理解性也很明显,在沃伦(Warren)的因素恢复实验中,给被试放录音,其中*的部分被掩蔽,但是被试能够准确恢复出被掩蔽的部分。

It was found that the*eel was on the axle.

It was found that the*eel was on the shoe.

It was found that the*eel was on the orange.

It was found that the*eel was on the table.

上文中*部分分别被恢复成wheel,heel,peel,meal。

综上所述,我们可以看出,理解具有以下几种作用。①理解可以帮助人们把对象从背景中分离出来。②理解有助于知觉的整体性。人们往往把熟悉和理解的东西知觉为一个整体,相反,在不理解的情况下知觉的整体性会遭到破坏。③理解能够产生知觉预期和预测。对于熟悉英文的个体而言,当人们看到“wor*”时,就会预期出现“d、k、m”等字母。

(四)知觉的恒常性

在知觉过程中,当知觉的条件(距离、角度、照明等)在一定范围内发生变化时,知觉映像却保持相对不变,这就是知觉的恒常性。有的心理学家认为,知觉的恒常性的发展与个体的成熟和经验的积累有关,有的则认为主要跟个体的过去经验有关。知觉的恒常性具有重要的生物学意义。在各种知觉中,视知觉的恒常性表现得特别突出,主要体现为亮度恒常性、颜色恒常性、方向恒常性、形状恒常性、大小恒常性等。

1.亮度恒常性

亮度恒常性是指在照明条件改变时,物体的相对明度或视亮度保持不变的知觉特征。例如,对于白雪,不管是在屋里看还是屋外看,我们总是把它知觉为相同的白色。

2.颜色恒常性

颜色恒常性是指个体对熟悉的物体,当其颜色由于照明等条件的改变而改变时,颜色知觉不因色光改变而趋于保持相对不变的知觉特征。例如:室内的家具在不同色光照明下,对其颜色知觉仍保持相对不变;一面红旗,不管在白天或晚上,在路灯下或阳光下,在红光照射下或黄光照射下,人们都会把它知觉为红色。从物理特性和生理角度看,当色光照射到物体表面时,由于色光混合原理的作用,其色调会发生变化,但人对物体颜色的知觉并不受照射到物体表面的色光的影响,仍把物体知觉为其固有的颜色。

3.方向恒常性

方向恒常性是指个体不随身体部位或视像方向改变而感知物体实际方位的知觉特征。人身体各部位的相对位置时刻在发生变化,弯腰时、侧卧时、侧头时、倒立时等,身体部位一旦改变,与之相应的环境中的事物的上下左右关系也随之变化,但人对环境中的知觉对象的方位的知觉仍保持相对稳定,并不会因为身体部位的改变而变化。

4.形状恒常性

形状恒常性是指当我们从不同的角度看物体时,物体在我们眼中的成像会发生变化,但我们实际知觉到的物体的形状不会改变。例如,一辆公共汽车,不论是从正面看还是从侧面看,我们知觉到的公共汽车的形状不会改变。

5.大小恒常性

大小恒常性是指在一定范围内同一物体离我们近时在视网膜上的成像要大于物体离我们远时在视网膜上的成像,但我们实际知觉到的物体的大小不会因此而改变。例如,远处的一个人向你走近时,他在你视网膜中的图像会越来越大,但你知觉他的身材没有什么变化。

三、感觉与知觉规律的应用

感觉与知觉规律可以被广泛应用于建筑、艺术设计、市场营销、医疗、教育等各个领域。下面仅举例说明感觉与知觉规律在教学中的应用。

在教学过程中,尤其是针对年龄较小的学生,要尽可能进行直观教学。通过直观教学,学生更容易获得生动、具体、直接的知识,有助于记忆。

(一)直观教学的形式

直观教学的形式种类繁多,教师可以根据自己的需要提供实物或实物标本,可以进行演示实验、组织教学参观,让学生亲身感受事物的真面目。教师还可以提供模拟实物形象的感性材料,如图片、图表、幻灯片等,有目的地提供典型的感性材料。教师讲课离不开语言,可以利用语言的描述唤起学生对事物的想象。语言虽然有不受时间、空间限制的优点,但它不如实物、图片等鲜明,而且,如果教学中只有语言这一种形式,难免太单调,很难保证小学生整节课能始终保持良好的注意力。如果能根据具体教学内容和学生的年龄特点,将语言与实物或模型有机地结合起来,那么学生的感知会更精确、全面。

进行直观教学时可以借助多种教学仪器,如幻灯机、投影仪、录音机、摄像机、DVD机、计算机等。运用教学仪器的目的,就是给学生提供丰富的视听信息,使学生由多种途径获得知识,从而促进学生对所学内容的理解和掌握。

(二)提高直观教学的效果的途径

要想使直观教学取得良好的效果,应遵循感觉与知觉规律。

1.运用被感知的强度规律

作用于感觉器官的刺激物必须达到一定的强度,才能被我们清晰地感知。因此,教师在讲课时,声音要洪亮,语速要适中,板书要清晰,电子课件字体大小要适中,要让全班学生听得懂、看得见。教师在制作、使用直观教具时,也要考虑到直观教具的大小、颜色、声音等是否能被全班学生清楚地感知。

2.运用对象与背景差别的感觉与知觉规律

当知觉的对象与背景在颜色、形态、声音等方面有较大差别时,知觉的对象容易被感知。例如:讲课时,对于重要的知识,可以反复讲几次,可以提高音量;板书时,重要的部分可以用大一些的字,可以在那些字下面加点、画线,可以用彩色粉笔;不要在黑板前用深色教具演示;使用挂图时,可以将其中不需要学生看的部分遮住;制作教具时,要注意使知觉对象从背景上突出等。

3.运用静止背景上的活动性对象易被感知的规律

我们知道,在静止背景上,活动的对象容易被感知,也容易吸引人的注意力。因此,教学中常使用活动性教具,演示实验,放幻灯片、教学电影或录像等,在多媒体教学的今天,还可以插入Flash动画等,以取得良好的教学效果。

4.运用知觉的组合规律

在时间、空间上彼此接近或相似的刺激物容易被知觉为一个整体。因此,教师在绘制挂图时,不要在需要学生感知的对象周围画上与之类似的线条或图形,应在不同的对象之间留空或用色彩区分;板书时,章与章、节与节等不同内容之间要留空;讲课时,语言流畅,针对不同内容采用不同的语速,对不同的内容加以分析、综合,使学生了解其中的逻辑关系。

5.让学生交替使用多种感官感知对象

如果学生能使用多种感官去感知同一个知觉对象,那么,从不同感官获得的信息将传递到大脑,从而获得对事物的全面认识。我国古代的许多学者曾提出学习要做到“五到”,即眼到、耳到、口到、手到和心到,其目的就是通过多种感知渠道来巩固知识。有研究表明,在接受知识方面,看到的比听到的给人留下的印象要深。只靠听觉,一般能记住15%;只靠视觉,一般能记住25%;既听又看,一般能记住65%。

在条件允许的情况下,使用多媒体教学时,课件制作要注意字体的大小,字色与背景色的对比,插入动画及声音要适宜,一般要求背景色要简洁明快,不建议添加可能导致学生分散注意的动画或图片。总之,感知规律的运用会让我们的课堂变得丰富多彩。

思考与练习

1.名词解释

感觉 知觉 感受性 感觉阈限 绝对感受性

绝对感觉阈限 差别感受性 差别感觉阈限 感觉适应 感觉后效

错觉

2.感觉的特点和规律有哪些?

3.感觉的作用有哪些?

4.感觉的种类有哪些?

5.什么是知觉?

6.知觉的特点及作用有哪些?

7.知觉的种类有哪些?

8.列举生活中对错觉现象的应用。

9.举例说明知觉具有哪些特征。

课外延伸

利用课余时间观察感觉与知觉规律及错觉现象在生活中的运用。