第二节 记忆与遗忘的基本原理

第二节 记忆与遗忘的基本原理

·名人名言·

一切事物和知识在头脑中安放得像在橱柜里一样,需要哪些,只要打开相对应的“抽屉”便可获取。

——拿破仑

《心理学与生活》在记忆一章中有这样一幅场景图,如图5-2所示。

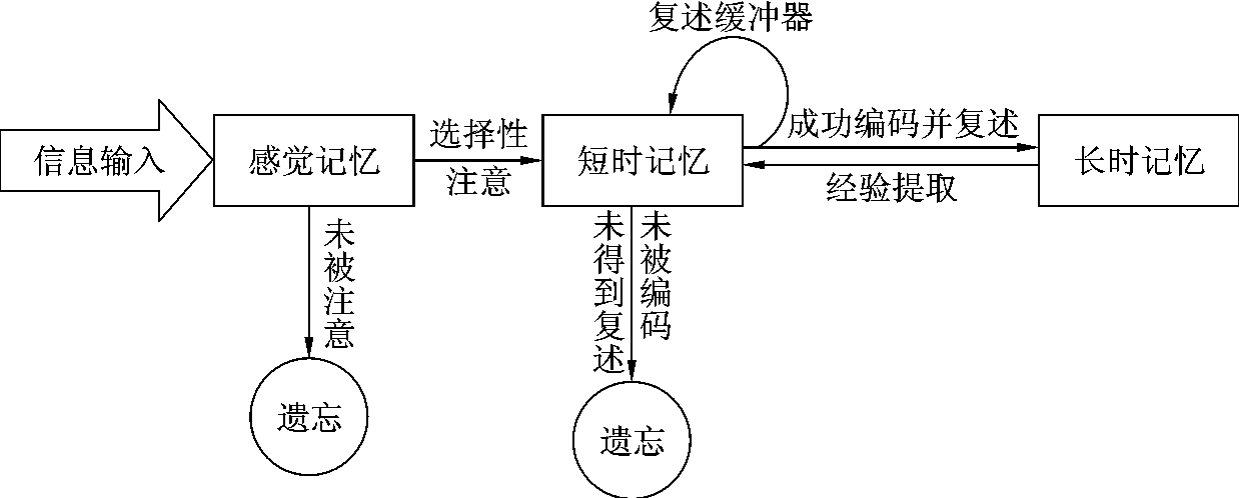

为了记住画面中的一个人物,个体一般会全面扫描一遍场景图,然后把视线集中在画面的某一部分,这部分可能包含画面中多个人物,最后选择一个人物仔细观察并重点记忆。这个过程反映出三个记忆系统的工作。①外部大量信息会在感觉记忆中保持2秒或更短的时间,经由注意选择少量信息进入短时记忆,其他未被注意的信息则被遗忘。②在短时记忆中临时存储的信息如果编码成功并得到复述,要么相对长久地保存于长时记忆中,要么再回到短时记忆的复述缓冲器中继续复述,而未编码的信息或者未得到复述的信息则被遗忘。③短时记忆在对信息进行编码和加工时,常常依赖长时记忆提供的过去经验。记忆系统的工作模型如图5-3所示。

图5-2 场景图

图5-3 记忆系统的工作模型

下面分别介绍三种记忆系统的特点。

一、感觉记忆

一般而言,瞥一眼后保持在头脑中的图像即是感觉记忆,它主要是外部信息在内部记忆系统的登记,所保持的信息按刺激原有的物理特征编码,未经任何加工。

瞥见信息与口头报告之间已然经过复杂的加工,感觉记忆的研究主要是通过口头报告的结果间接推断其保持的信息的。

心理学家认为,包括视觉通道在内,每种通道都有与信息输入相适应的感觉记忆,而且研究发现,不同通道的感觉记忆作为记忆系统第一阶段的功能是一样的,只是在保持时间和记忆容量方面存在一定差异。由于视觉通道和听觉通道的信息加工研究相对成熟,因此这里我们主要介绍这两种通道的感觉记忆。

Neisser将视感觉记忆命名为图像记忆(iconic memory)。由于感觉记忆的时间保持极短,所以呈现刺激的时间也相应较短,即快速呈现刺激。例如,Sperling让被试在呈现50毫秒的3×3的字母刺激卡片中提取信息并完成回忆任务,根据报告的情况确定感觉记忆的容量。研究发现被试一般只能报告出4~5个字母。就生活经验来说,感觉记忆作为大量信息的登记,不太可能只保持这么少的信息。那么是什么原因导致这样的结果呢?Sperling认为可能是要求全部回忆出刺激这个任务造成的,因为报告只能一次一个地进行,使得有些字母没有来得及报告出来就被遗忘了。所以他发明了“部分报告法(partial report)”来研究感觉记忆。不出所料,在这种情况下被试能准确报告出9个字母,说明视感觉记忆的容量至少为9个。进一步以4×4或5×5的矩阵作为刺激,研究表明,视感觉记忆的容量可达20个字母。然而由于被试除了感觉登记呈现的刺激外,还需要区分指引反应的信号,这很可能会占用感觉记忆的资源,影响感觉记忆的容量,故无法确定上限值。一般认为,视感觉记忆的容量为9~20个项目。

趣味现象

照片式记忆

照片式记忆是对刺激形成异常清晰的表象(eidetic imagery)。体验异常清晰表象的人们能够回忆一幅图画的细节,持续时间也远比图像记忆要长。

研究发现,成人不会具有这样的记忆。具有照片式记忆的人通常是孩子,有8%的青春期前的孩子可以产生异常清晰表象。

听觉感觉记忆被称为声像记忆(echoic memory)。在参加英语听力考试的时候,由于忙于浏览选项没有抓住上一句话中的重要信息,尝试回去再“听”时很可能会像“听”到回声一样。这种声音在头脑中的回放即为声像记忆。

与图像记忆不同,实验得出声像记忆的容量相对较少,仅为5个项目左右;保持时间则相对稍长,约为4秒。这主要与听觉刺激的呈现方式有关,声音信号是一个一个依次到达人的耳朵的,无法像视觉刺激一样同时呈现在一对视网膜上。声像记忆使得一个一个音素连贯成单词,单词连贯成句子。

尽管感觉记忆保持的时间极短,但是正是这种短暂的滞留使不断变化的世界能在心里保持连续性;尽管感觉记忆能保持大量的信息,但不是所有的信息都能被记住。当一个信息需要被记住的时候,它将会进入下一个记忆系统——短时记忆。

二、短时记忆

大脑通过注意选择那些需要被记住的信息,并让它们进入短时记忆。

(一)短时记忆的编码

通过下面的小测验可以考察进入短时记忆的信息编码形式:要求被试从左至右看一遍下面的字母序列,然后将其盖上,并按照顺序回忆。

B V F M N S P T

将被试回忆的结果与字母序列进行对照,检查一下字母及顺序有没有出现错误,错在哪里。一般被试容易把M回忆成N,把B回忆成P,把S回忆成F。如果说M与N,B与P之间的混淆可能是因为形似,那么如何解释S与F间的混淆呢?

在第二个实验中,研究者同样以前面视觉呈现的字母作为刺激,随机安排顺序并匀速地报给被试,然后请被试按顺序回忆听到的字母序列,研究者分析结果是否发生混淆现象。结果发现:视觉呈现出现的混淆,基本上在听觉呈现也出现了。于是假定:S与F、M与N、B与P间的混淆可能是因为发音相似。

上述声音混淆实验的结果被认为是短时记忆以声音形式编码的证据,因为就算是视觉呈现刺激,且视觉刺激间的低相似性(S与F),也容易因为发音相似而发生记忆混淆。尽管大多数研究都证实短时记忆确实以声音形式编码,然而也有研究者大胆设计实验验证了短时记忆中同时存在视觉编码和语义编码。

以上对短时记忆编码形式的探讨主要基于语义信息的视听刺激编码。对于一些非语义刺激(比如图画),或者一些其他通道的信息(比如香味、毛茸茸的触觉),可能会有其他的编码形式,这还有待心理学家深入研究。

(二)短时记忆的存储

短时记忆的保持时间较短,这已经是一个不争的事实。那么短时记忆到底能保持多少信息便成为人们关心的焦点。短时记忆由于注意的聚焦决定了它不能像感觉记忆那样有较大的容量,有限的容量成为短时记忆的特点。有研究者将短时记忆比喻为有多条“槽道”的系统,进入短时记忆的每一个项目都会占用一条槽道。然而槽道的数量是有限的,所以如果在各槽道已满的情况下,有新的项目进入,那么这些新的项目要么将旧项目挤压出去自己留下来,要么只能自己流失掉。那么人类的短时记忆到底有多少槽道呢?

下面的实验试图回答这个问题。要求被试读各水平中的数字,读完一遍后立刻合上书,然后按顺序把这些数字写出来。

水平1 5941

完成这个水平比较容易,当进行到某一水平无法完成时即停止。

水平2 83620

以下继续:

水平3 371962

水平4 4093728

水平5 73598014

水平6 051290414

┇

这个数字广度实验可以粗略地估计个体的短时记忆容量,也就是个体中止任务的前一水平所对应的数字个数。米勒(George Miller)在《神奇的数字7加减2:我们信息加工能力的某些限制》一文中明确提出短时记忆的容量为7±2个项目,项目可以是字母、数字、单词等。

水平6的数字中,0512代表汶川地震的时间,0414则代表玉树地震的时间。如果把水平6的9个数字组合成3部分,前面4个,中间1个和后面4个,大多数个体将很快记住这9个数字。也就是说,组合将提高短时记忆保持的信息量。

上述例子说明,短时记忆尽管容量有限,但是可以通过增加每个项目的信息量来提高短时记忆保持的总信息量。增加项目信息量的一个有效方法就是组块(chunking),它是基于相似性等组织原则或长时记忆中的信息重新组织项目的过程。著名的被试S.F.通过将数字组织成一些赛跑时间能够记忆84个数字,这样的记忆效果不是随便哪一个人都能达到的。S.F.是一位长跑运动员,他注意到可以将随机数字组合成不同距离的赛跑时间。例如,3、4、9、2被组合成3∶49.2,接近一英里的赛跑记录。

普通个体也可以运用对其有意义的信息进行组块(例如,水平3的最后4位数1962可能是其母亲的出生年份),或者可以利用长时记忆中的信息组块(例如,利用5月12日汶川地震和4月14日玉树地震对数字进行组块)。从这些例子可以发现,知识经验对组块非常重要。S.F.对字母的记忆就与大部分人无异,因为他没有特别的经验作为组块的策略。如果个体将18位的身份证号码看作18个随机数,可能很难记下来。相反,如果个体掌握了身份证号码的组成方式:前面6位代表地址,中间8位代表出生年月日,后面4位代表同年同月同日出生的3位顺序号和1位校验码,则个体只需记下前面6位和后面4位即可成功记忆18位号码。这样个体将不会再遭遇因为未携带证件而无法填写身份信息的尴尬了。

即使个体无法将数字与意义或长时记忆的信息联系起来,仍然可以通过停顿人为地进行组块。例如,11位的手机号有时可能不便找到组块的方法,那么个体可以按照4-4-3来组块,以×××××××××××的停顿方式记下或者复述手机号码有利于记忆。当然也可以按照自己习惯的其他方式停顿。

那么,组块是否可以无限制地增大短时记忆的信息容量呢?此前提到短时记忆的容量为7±2个项目,由于项目的单位大小可能不一样,后来认为短时记忆的容量为7±2个组块。个体可以对字母编码记住7±个单词,也可以对单词组块,记住7±个单词词组。然而,随着组块内信息量的增大,短时记忆能存储的组块数也相应减少,因为短时记忆永远无法脱离信息加工的限制。现在一般认为,短时记忆的容量为4~5个组块。

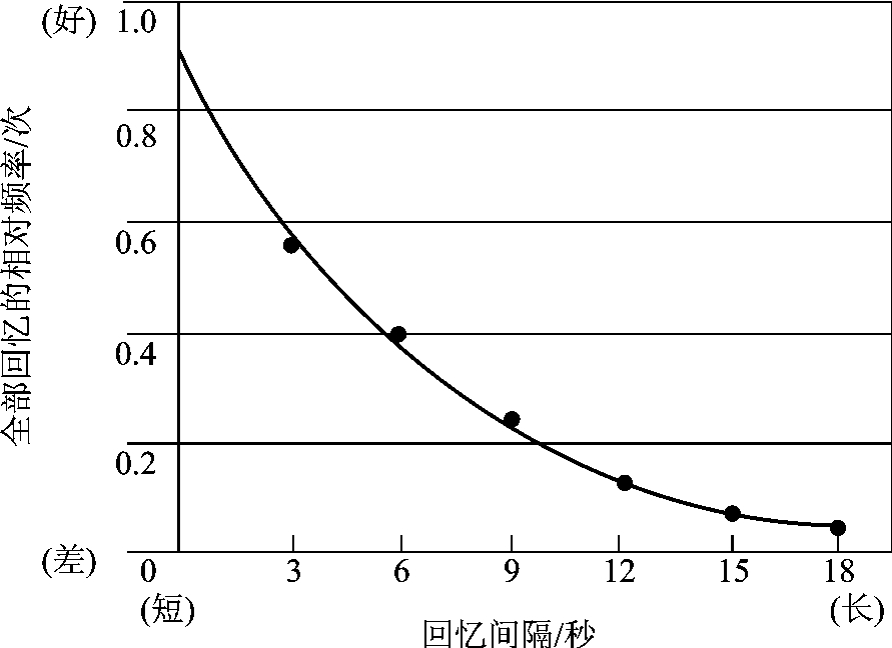

为了记住朋友的手机号码,个体可能会在组块的同时把号码在头脑中重复几遍。这种机械重复信息的方法称为保持性复述(maintenance rehearsal)。复述是短时记忆保持信息的重要操作。对于此前提到的槽道,心理学家认为其功能不仅在于“放置”信息,而且在于“复述”信息,“复述”是为了更长久地“放置”,所以槽道也被认为是复述缓冲器。新进入短时记忆的信息有可能通过复述进入长时记忆,而转入长时记忆失败的信息也可能退回到复述缓冲器中继续通过复述得以保存。如果在信息本应该被复述的时候,个体被要求完成一个新的任务(例如,对一个3位数作连续减3的运算)用来防止复述,那么通过分析回忆成绩就可以研究没有复述的信息会有怎样的“命运”。结果发现18秒后记忆的信息就会被全部遗忘,如图5-4所示。

图5-4 没有复述的条件下回忆随着时间变化的函数

到目前为止,人们主要探讨短时记忆作为存储系统的特点,例如,存储时的编码形式,存储的容量等。不过,当感觉记忆输入的是一个认知任务时,短时记忆不仅需要存储,更重要的是还需要进行认知加工(如数字运算、言语理解等)。所以短时记忆作为加工系统常被称为工作记忆。

(三)工作记忆

Baddeley和Hitch提出工作记忆系统包括以下三个组成部分。

1.语音环

语音环(phonological loop)是一个包含着语音形式信息的容量有限的系统,主要用于言语复述,负责以声音为基础的刺激信息的存储与控制。

2.视觉空间画板

视觉空间画板(visuo-spatial sketchpad)是一个处理视觉和(或)空间信息的容量有限的系统,主要负责进行视觉和(或)空间编码,暂时存储视觉的和空间的信息。

3.中枢执行系统

中枢执行系统(central executive)类似注意,主要负责视觉空间画板和语音环这两个系统与长时记忆的联系,同时负责信息加工策略的选择和计划。

工作记忆的概念及模型提出后,很多研究者投入到工作记忆的研究中,也取得了很大突破。然而在工作记忆的模型上还存在很多质疑。基于此,Baddeley在2000年提出了工作记忆模型的第四个组成部分——情境缓冲器(episodic buffer)。新的模型还将长时记忆纳入进来,并与工作记忆的组成部分建立了联系,更符合实际。

三、长时记忆

记忆系统的工作模型揭示,进入短时记忆的信息最终有两个去向:一是被遗忘;二是转入长时记忆。长时记忆保存着大量的知识、事件、经历、经验、技能等各种信息。如此巨大的信息库是如何对信息进行编码和存储的呢?

(一)长时记忆的编码

长时记忆的容量和保持时间都是感觉记忆和短时记忆所不能比拟的,那么长时记忆的编码系统一定有其特别之处,只是究竟有何特别之处,迄今尚未有明确的答案。不过可以想象,肯定不会像柏拉图认为的放一只鸟进笼子那么简单。长时记忆的编码系统之所以复杂,究其原因,主要是各类信息的性质不同(视觉、听觉、嗅觉、味觉等),也可能是人们对各类信息的储存因个人经验或偏好不同而存在一定的差异。种种原因导致得出一个普遍全面的长时记忆编码系统较为困难,这里主要介绍目前已有的结论。

有研究者认为长时记忆以语义编码为主。以个体对一部电影的长时记忆为例,个体很可能是用语义存储信息(电影的大意),并且自动对信息进行分类(将剧情、演员、导演等信息分开),并把过去的信息整合进来(演员过去演过的电影,导演过去导过的电影,类似题材的其他电影等)。有关语义存储的模型将在下一部分进行详细介绍。

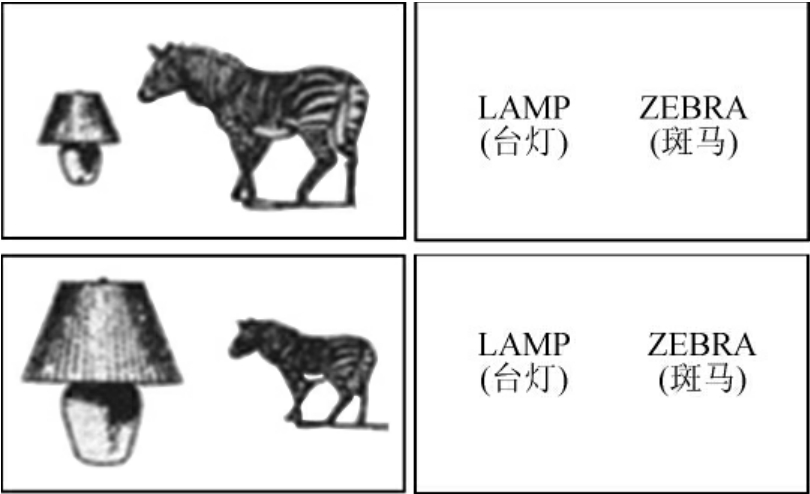

Pavio提出长时记忆的信息编码除了语义编码外,还包含言语编码和表象编码。言语编码主要用来存储言语信息,表象编码则主要存储有关具体的客体和事件的图像信息。Pavio曾设计一个实验验证长时记忆中也有表象编码。他分别采用文字配对与图画配对的方式呈现刺激(见图5-5),要求被试迅速判断出配对的两个客体实际上哪一个较大。结果发现,图画配对图的反应不仅不比文字配对图的慢,反而相对较快。而且在图画配对图中,刺激大小与实际大小相反,所需反应时间更长;在文字配对图中,则没有变化。这说明长时记忆中确实存在表象编码。

图5-5 刺激材料事例

(二)长时记忆的语义模型

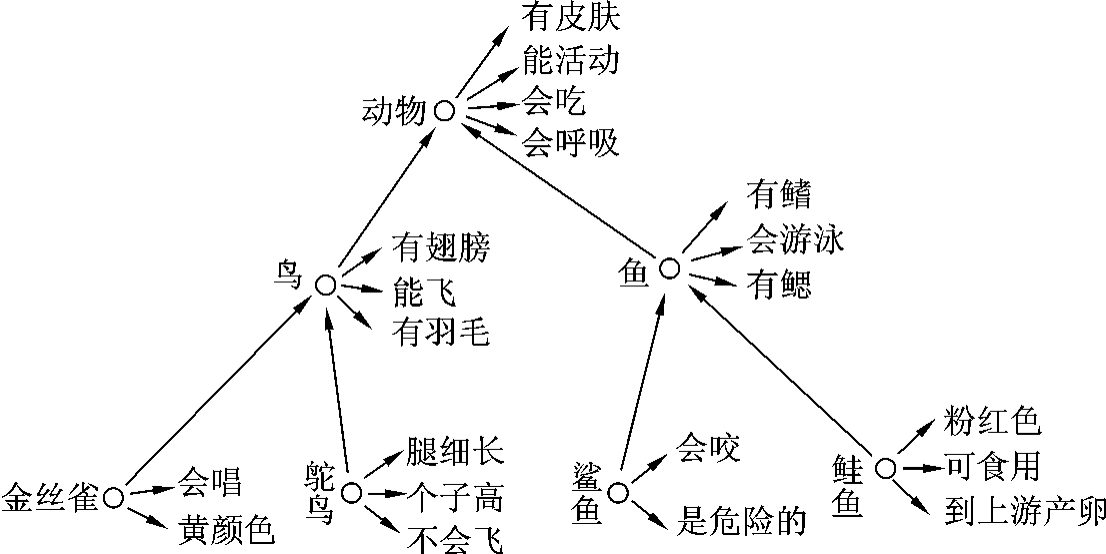

长时记忆中有大量的语义信息,这些信息在大脑中是如何组织的?假如把每个语义概念看成一本书,这么多本书该如何存储呢?可以像图书馆管理大量书籍那样,把书先按照大类分,在大类下再分成小类,然后对各小类的书进行编号。有研究者提出的语义层次网络模型就类似是采用这种方式组织信息的。图5-6是层次网络模型的一个片段。

图5-6 层次网络模型片段

这个模型将概念按照逻辑的上下级关系组织起来,构成了一个有层次的网络结构,即是分级存储的。根据模型的经济原则,每一级只存储该级概念独有的特征,比如“鸟”这一级概念只存储“有翅膀”、“能飞”、“有羽毛”,而并不存储“能呼吸”等所有动物共有的特征。如果需要从语义记忆中提取信息,只用沿着连线进行搜索。例如,判断“金丝雀是鸟”这个句子,只用提取“金丝雀”这个概念然后沿连线往上级层次寻找“鸟”的概念,如果找到这个概念,则判断为“是”。

尽管该模型可以解释为什么对“金丝雀是鸟”比“金丝雀是动物”的判断要快,但是还有很多现象无法解释。例如,无法解释对“鸽子是鸟”比“企鹅是鸟”的判断要快,尽管“鸽子”和“企鹅”属于同一层次。心理学家开始反思:或许层次关系不是存储的唯一要素,概念间的联系也会影响存储。所以有研究者以语义联系或语义的相似性将概念组织起来,概念间连线的强度依赖于使用频度,而且还可以持续把两个概念联系在一起,从而建立连线。当一个概念被激活时,会向四周扩散,从而使周围相连的概念也得到激活。激活的程度越强,对概念的反应越会得到易化。这个模型被称为激活扩散模型,它可以解释很多现象。例如,由于“鸽子”和“鸟”经常联系在一起,所以这两个概念间的连线较短,激活较容易,反应较快。而“企鹅”与“鸟”间联系没那么紧密,所以概念间连线较长,激活程度相对较弱,反应就慢。激活扩散模型还可以解释前面介绍过的启动效应。

上述两个模型只能解释长时记忆中有关事实这部分信息的存储,有关事件的情境记忆信息能否也用语义编码的方式进行存储呢?心理学家设计了HAM、ELINOR模型解释这个问题。至于模型是否与真实的长时记忆存储方式一样,还有待进一步考证。

对感觉记忆、短时记忆和长时记忆的介绍主要集中于编码和存储过程,对提取过程则较少涉及。后面将从提取失败的角度来分析三个记忆系统的提取过程,不过在此之前,我们必须了解遗忘的一般规律。

四、遗忘的一般规律

德国心理学家赫尔曼·艾滨浩斯(Hermann Ebbinghaus,1850—1909)最先使用实验方法回答有关人类记忆的一些问题。考虑到如果以单词等有意义的刺激作为测量记忆的材料,记忆表现的好坏可能是由于不同的人对单词的熟悉程度不同,或者也可能是对单词间建立联系的能力不同,所以为了测量与个人经验无关的“纯”记忆,他发明了无意义音节——由两个辅音夹着一个元音构成的无意义的三字母单元,例如XAB。解决记忆材料的问题后,接下来就是采用什么指标反映记忆效果的问题。他发现对于之前学过的知识,再学时的效率更高,比如,所需时间更短,学习的遍数更少,于是他利用再学时节省的遍数测量记忆效果,节省的遍数越多表明记忆保持的信息越多,遗忘量越少,这种方法被称为节省法。

经典实验

艾滨浩斯的遗忘曲线

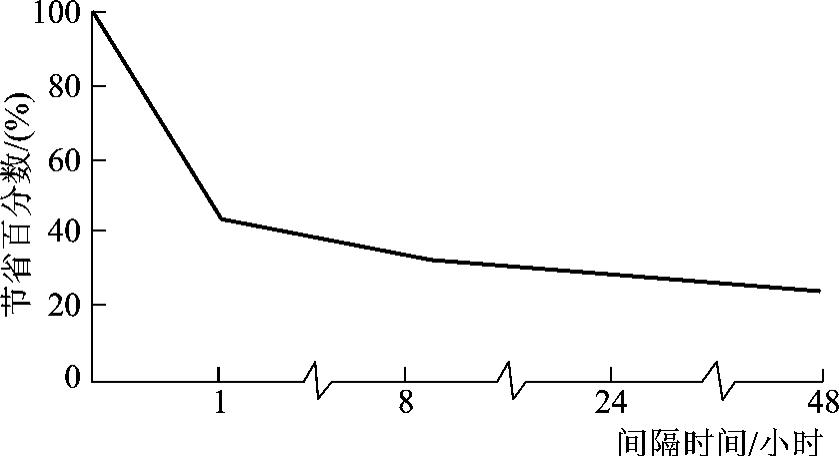

艾滨浩斯随机挑选30个无意义音节构成音节表,学习开始用同样的速度大声地读这些音节,一次一个,直到全部读完,然后不看音节表尽量按顺序背诵或写下全部音节,并检查音节和顺序都回忆正确的个数。很显然,刚开始就全部正确不太可能,所以继续按照前面的顺序再读第2遍并再次回忆。按照这个程序重复进行,直到能按正确的顺序回忆出所有的音节,即认为学会该音节表,达到该水平所需要学习的遍数作为标准成绩。举例来说,如果艾滨浩斯学会一个音节表用了12遍,那么他的标准成绩是12遍。

在测试之前,他强迫自己学习很多其他音节表作为分心任务,目的是避免在这段时间复述最初学习的音节表。分别在不同的时间段后,艾滨浩斯通过考察再次学会最初的音节表所需的遍数相对标准成绩节省的程度来反映记忆的保持量或遗忘量,节省百分比越高意味着记忆保持量越多,反之则越少。例如,如果1个小时后,他再次学会一个音节表用了7遍,那么节省了5遍(12遍-7遍),节省百分比为42%(5遍÷12遍)。8小时后再次学会用了8遍,节省4遍,节省百分比为33%。以此类推,可以获得不同时间间隔的节省百分比。以时间间隔为横轴,对应的节省百分比为纵轴,即可绘制出遗忘曲线,如图5-7所示。

艾滨浩斯以自己为被试,测量自己在学习无意义音节后间隔不同时间进行再学所需要的遍数。通过比较不同间隔时间再学节省量,他绘制出著名的遗忘曲线(curve of forgetting)(见图5-7)。这条曲线显示了记忆随着时间遗忘的规律:节省百分数随时间间隔的延长呈递减变化,即记忆保持量呈递减变化,且超过一定时间间隔后,保持量的变化趋于平缓,保持在某一水平;在学习后短时间内遗忘特别迅速,然后逐渐变得缓慢,即遗忘速度是先快后慢。

图5-7 艾滨浩斯遗忘曲线

五、遗忘的原因

(一)记忆痕迹消退

有些研究者认为,记忆活动会使脑神经细胞或大脑结构发生变化,形成记忆痕迹(memory trace),遗忘的原因是记忆痕迹随时间推移的消退(decay)。可以这样想象,记忆就好像用铅笔在白纸上留下笔迹,随着时间的流逝,铅笔的痕迹渐渐变淡,即发生遗忘。

记忆痕迹消退可以解释感觉记忆和短时记忆中信息的遗忘。进入感觉记忆和在短时记忆中加工的信息较多,而且都会被短暂地保持。事实上,真正能够转入长时记忆的信息并不多,其他的信息都会被遗忘。尽管所有的信息都留下过记忆痕迹,然而绝大部分记忆痕迹由于没有被注意,或者没有得到复述,又或是不断被新的痕迹覆盖而随着时间的流逝在一定时间内消退。

长时记忆中的信息是否也会因为痕迹消退而被遗忘呢?记忆痕迹消退主要反映出遗忘的时间效应,时间越近记得越牢,时间越久忘得越多,这种解释似乎很合理。但是,且不说研究者没有发现多少直接证据支持这个理论,单是日常经验都有很多与之不符。此外,记忆痕迹消退也无法解释舌尖现象和动机性遗忘现象,以及个体过一段时间或者通过某种方法(催眠等)可以拾回被遗忘的记忆等现象。因此,记忆痕迹消退不能充分解释长时记忆的各种遗忘表现。

(二)材料间的干扰

干扰理论(interference theory)认为人们对正在学习的东西的记忆可以被过去已经学习过或者未来将要学习的东西所干扰。例如,上午复习“感觉记忆”,下午复习“短时记忆”,那么晚上测试全天复习效果时可能会混淆“感觉记忆”和“短时记忆”的基础知识。该理论认为这是“感觉记忆”的材料和“短时记忆”的材料发生相互干扰的结果。而如果上午复习“感觉记忆”,下午没有复习,或者上午没有复习,下午复习“短时记忆”,那么在各自测试时可能不会发生混淆。

上述现象存在两个问题:①上午和下午都复习有关记忆的知识时引起的混淆,到底是“感觉记忆”知识干扰“短时记忆”知识,还是“短时记忆”知识干扰“感觉记忆”知识呢?②什么样的材料间容易发生干扰?

为了回答第一个问题,可以邀请8名心理学知识水平差不多的学生参加一项实验,先将他们随机分成两组,再通过抽签决定其中一个作为实验组,另一个作为控制组。以下面的安排完成实验任务。

实验组:上午复习“感觉记忆”,下午复习“短时记忆”,晚上测试“感觉记忆”。

控制组:上午复习“感觉记忆”,下午休息,晚上测试“感觉记忆”。

结果发现实验组的成绩比控制组要差,因为实验组下午复习的“短时记忆”似乎干扰了上午复习的“感觉记忆”的效果,即后学的内容抑制对先学内容的记忆。这一种干扰被称为倒摄干扰(retroactive interference)。看起来似乎是“短时记忆”知识干扰“感觉记忆”知识。

在另一个实验中,以另外8名同学作为被试,挑选与分组要求都和前面一样。现在以下面的安排完成实验任务。

实验组:上午复习“感觉记忆”,下午复习“短时记忆”,晚上测试“短时记忆”。

控制组:上午休息,下午复习“短时记忆”,晚上测试“短时记忆”。

结果同样发现实验组的成绩比控制组要差,因为上午复习的“感觉记忆”似乎也对下午复习的“短时记忆”造成了干扰,即先学的内容抑制对后学内容的记忆。这一种干扰被称为前摄干扰(proactive interference)。这个实验似乎又揭示出是“感觉记忆”知识干扰“短时记忆”知识,与前面正好相反。

上述实验结果说明,发生干扰的关键不在于知识的种类,而在于学习知识之前或之后有没有学习其他知识。先学知识对当前待测知识的干扰即为前摄干扰,后学知识对先前待测知识的干扰即为倒摄干扰。

如果被试上午学习英语,下午学习数学,晚上分别测试英语和数学的学习效果。发现英语和数学知识并未太多地彼此干扰。这个小实验正是为了回答上述第二个问题,即两种记忆任务内容之间的相似性越大,产生相互干扰的可能性越大。

干扰理论可以很好地解释系列位置效应:因为开头部分的项目只受到中间位置的倒摄干扰,末尾部分的项目只受到中间位置的前摄干扰,只有中间部分的项目既受到开头项目的前摄干扰,也受到末尾项目的倒摄干扰,所以遗忘得最快,记忆效果最不理想。

尽管前摄干扰和倒摄干扰效应能解释系列位置效应,而且也在实验研究中被多次证实,但是干扰理论对日常生活中的其他很多遗忘现象都无能为力,因为产生干扰的前提条件是先后学习各种不同的材料,而这种情况在现实生活中并不常见。

(三)压抑

个体在生活中遇到难以接受的事情,想起这些事情就会经历痛苦、厌恶、悔恨、自责等不愉快的体验,个体可能会压抑这些记忆。临床上发现,个体通常会采用压抑的方法来保护自己,避免再次经历不愉快的体验。所以,遗忘可能是个体无意识地压抑(repression)记忆导致的。

然而动机性遗忘并不意味着有关的经验已从记忆中消失,相反,这类经验可能在梦境中,或通过某些由创伤事件泛化的记忆丧失和异常行为隐晦地表现出来。

弗洛伊德曾尝试用压抑的观点来解释3岁前的记忆遗忘现象。他认为这段时间正是恋母(父)情结形成的阶段,儿童因对恋亲对象的“性冲动”而产生心理冲突,为避免心理冲突带来的不快体验,引起对这段记忆的压抑。只是,为什么3岁以前与“性冲动”无关的经验也全部失去记忆呢?由此可见,用压抑理论解释幼儿经验遗忘不够有说服力。

(四)编码与提取一致性

从编码和提取角度来进行分析,编码是外部信息的内化,提取则是内部信息的外化。如果相应的内外部信息不对应,内部信息不利于甚至无法实现外化,自然会表现出遗忘。

依据编码与提取一致性的观点,舌尖现象可能是由于暂时无法提取出编码过程中采用的线索而导致的遗忘,称为线索依赖性遗忘(cue-dependent forgetting)。进一步分析,你为什么会遗忘编码时采用的线索呢?例如,有位姓余的老师在武汉讲座,为了便于别人记住他的姓,他以地名作为线索幽默地称自己为“武昌余”。可是几年后,他到另外一个城市讲座,同一位观众可能因提取“武昌”失败,导致无法回忆出他的姓。所以,提取线索的情境也很重要,即提取与编码的情境最好一致,才能有最有效的提取效果。心理学家称之为编码特异性(encoding specificity)原则。

除了线索和情境的一致性外,研究者还发现情绪状态的一致性效应。对于在愉快状态下识记的词表,人们在心境好时回忆的成绩最好;对于在不愉快状态下识记的词表,人们在心境差时回忆成绩最好。

生活中同样如此,人们在心情愉快时容易记起最近发生的愉快的事情,而在不愉快的状态下则更可能记起不愉快的事情。

现在,心理学家对幼儿记忆遗忘的现象也从编码提取的角度来解释。他们认为3岁前并不是没有长时记忆,只是幼儿在编码时尚不具备相关的知识经验和生理发展基础,无法将3岁前的事件进行语义编码、言语编码和表象编码等。而成年后的个体以语义提取,出现编码与提取不一致,自然提取不出来。这种解释已为大家所接受。