第一节 情绪与情感概述

第一节 情绪与情感概述

一、什么是情绪与情感

(一)情绪与情感的含义

喜、怒、哀、乐是人之常情,生活中人的一切活动都有情绪与情感的印迹,它像染色剂一样,使人的生活染上各种各样的色彩。积极快乐的情绪是获得幸福与成功的动力,焦虑、痛苦等消极情绪让人沮丧消沉。那么,什么是情绪与情感?情绪(emotion)与情感(feeling)是评估客观事物是否符合人的需要而产生的态度体验及相应的行为反应。

情绪和情感由三种成分组成:主观体验(subjective experience),表情(emotional expression),生理唤醒(physical arousal)。主观体验是指个体对不同情绪和情感状态的自我感受。不同情绪有不同的主观体验,这就构成了情绪与情感的心理内容。表情也被称为外部表现,是在情绪和情感状态下,身体各部位的动作形式,包括面部表情、动作表情、言语表情。生理唤醒是指情绪和情感引起的生理反应,涉及广泛的神经系统。不同情绪与情感的生理反应模式是不一样的。

情绪与情感既是一种主观感受或体验,又是对客观现实的一种特殊反映。所谓特殊反映,即它反映的是客观现实与人的需要之间的关系。情绪不是自发的,它由各种刺激引起。但不同的人由于当前的需要状态不同,对客观事物的态度不同,所产生的情绪、情感体验也就不同。客观事物使人产生什么样的情绪与情感体验,是以人的当前需要为中介的。与人的需要和愿望相符的客观事物,使人产生愉快、满意、喜爱、赞叹等积极的情绪与情感体验,而与人的需要不相符的客观事物,则会引起烦恼、不满、忧愁、厌恶、愤怒等消极情绪与情感体验。英语四、六级考试结束后,有人轻松、愉快,有人苦恼、失望、悲观。个人对现实的这些不同感受就是情绪与情感。

(二)情绪与情感的区别与联系

情绪与情感既有区别又有联系。其区别主要表现在如下方面。

(1)情绪通常是与生理性需要相联系的体验,如饥饿时得到食物就会体验到满意、愉快,得不到食物就会难受、不安。而情感通常是与人的社会性需要相联系的体验,比如,人都希望得到他人的赞扬,当听到别人说自己爱听的话时,心里乐滋滋的,相反,当听到别人说自己不愿听的话时,就气愤、难受。

(2)情绪具有情境性、冲动性和短暂性,它往往由某种情境引起,一旦发生,冲动性较强,不易控制,外显的成分比较突出,在表现形式上带有较多的原始动力特征,而时过境迁,情绪就会随之减弱或消失。情感则具有稳定性、深刻性和持久性,它是对人对事稳定的态度体验,始终处于意识的控制之下,且多以内隐的形式存在或以微妙的方式流露出来。

(3)情绪发生早,是人和动物尤其是高等动物所共有的,而情感发生晚,是人在社会化过程中产生的,具有社会性。正因如此,情绪这个概念既可用于人类也可用于动物,而情感这个概念只用于人类。

情绪与情感虽然有区别,但两者又密不可分。其联系主要表现在如下方面。

(1)情感依赖于情绪。情感是在情绪的基础上发展起来的,人先有情绪后有情感,情感是情绪与社会意识整合后的产物。情感总是通过各种不断变化的情绪得以表现,离开具体情绪,人的情感就难以表现和存在。例如,当人们看到小偷行窃时,愤恨的情绪使人产生正义感;人们看到自己的祖国遭到外敌入侵时,会产生无比愤怒和激动的情绪,由此而表现出崇高的爱国主义情感。

(2)情绪也有赖于情感。情绪的不同变化,一般都受到个人已经形成的社会情感的影响。例如,在非常艰苦的条件下,人们受高尚情感的支配,可以克服很多常人难以想象的困难,让自己的情绪服从于情感。

在现实生活中,人的情绪与情感是难以彼此分离的两种心理现象,是相互依存、不可分割的,有时甚至可以互相通用。正因为情绪与情感的不可分割性,人们时常把情绪和情感通用,甚至合称为感情。

(三)情绪与情感和认识的关系

人的喜怒哀乐的体验是主观的,产生什么性质的体验取决于当事人的需要和认知因素。情绪与情感和认识是密不可分的,二者既有区别又有联系。

情绪与情感和认识是有区别的。认识活动是通过形象或概念来反映客观事物本身的,它反映的是各种对象和现象的属性、本质和发生、发展的规律。而情绪与情感是通过体验来反映客观事物与人的需要的关系的,它不反映事物本身的属性、本质、规律等。

情绪与情感和认识活动也是相互联系、相互影响的。

(1)认识活动是产生情绪与情感的前提和基础。认知对情绪的影响有两个方面:一是认知过程(包括注意、知觉、记忆等);二是认识的结果。有了对事物本身的认识,才能有主客体之间需求关系的反映,从而产生情绪与情感。没有某种感知觉,就没有某方面的感受。例如,耳朵听不见的人对噪音就不反感,盲人体会不到看见绚丽景色时的喜悦心情。当人们回想起辛酸的往事、辉煌的成就、惊心动魄的场面时,会产生不同的情绪情感体验,这都是与记忆有关的。所以说,情绪情感总是伴随认识活动产生的。

(2)情绪情感影响和调节认识活动。情绪状态会对认知产生重要的影响,积极的情绪是认识活动的动力之一。如在一项实验中,研究者让被试处于温和、愉快的情绪之中,会发现他们在创造性测验中比控制组能取得更好的成绩。

二、情绪、情感的分类

人的情绪复杂多样,很难有准确的分类。中国古代就有“五情”、“七情”、“九情”等多种情绪分类法。我国最早的情绪分类思想源于《礼记》,其中记载人有“七情”,即喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲;古希腊亚里士多德把情绪分为欲望、愤怒、恐怖、欢乐和怜悯等5种。情绪的纷繁多样使它的分类成为一个复杂而困难的问题。尽管如此,现代心理学还是从不同角度对情绪分类进行了许多有益的尝试。

(一)基本情绪和复合情绪

伊扎德(Izard)把情绪分为基本情绪和复合情绪,克里奇(Krech)等也把人的情绪分为原始情绪和复合情绪。

1.基本情绪

人的基本情绪类似本能反应,直接关系到人的生存与适应,也是复合情绪的基础。现代心理学通常将基本情绪(也称为原始情绪)区分为快乐、愤怒、悲哀、恐惧和厌恶等5种。这些情绪与基本需要相联系,是不学就会的,常常具有高度的紧张性。

(1)快乐(joy)。是指盼望的目的达到后,随之而来的紧张解除时产生的一种轻松、满意的情绪体验。

(2)愤怒(anger)。是指由于外界事物或对象再三妨碍和干扰,使个人的愿望受到压抑、目的受到阻碍时所产生的情绪体验。

(3)悲哀(sorrow)。是指在所热爱的事物丧失和所盼望的东西幻灭时产生的情绪体验。

(4)恐惧(fear)。是指个体企图摆脱、逃避某种情境又苦于无能为力时的情绪体验。

(5)厌恶(disgust)。是指使人感到反感或非常不愉快的情绪体验,它包括强烈的躲避倾向以及像恶心、呕吐等明显的身体不舒服的感觉。

2.复合情绪

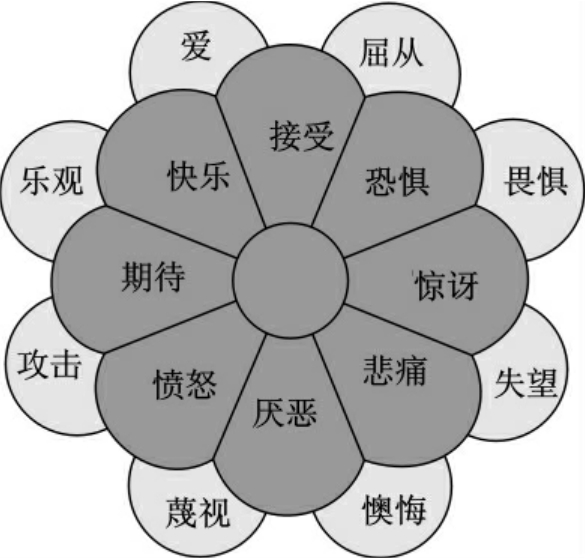

复合情绪是由若干种基本情绪复合而成的。例如,美国心理学家普拉切克(R.Plutchik)将人的基本情绪(primary emotion)区分为恐惧(fear)、惊讶(surprise)、悲痛(sadness)、厌恶(disgust)、愤怒(anger)、期待(anticipation)、快乐(joy)和接受(acceptance)等8种,每一种基本情绪又都可以根据强度上的变化而细分,如强度高的愤怒是狂怒,而强度很低的愤怒是生气等。在这8种基本情绪的基础上,他又提出复合情绪。他认为,一种基本情绪可能与相邻情绪混合而产生某种复合情绪,也可能与相距更远的情绪混合而产生某种复合情绪;上述8种基本情绪的二轴复合可以产生24种混合情绪,三轴复合可以产生32种混合情绪。例如接受与恐惧混合而成屈从,而忌妒可能是由爱、愤怒和恐惧混合而成的。普拉切克情绪模型中的8种基本情绪和部分混合情绪如图9-1所示。实际上人的情绪比普拉切克所研究的要复杂得多,如人的情绪与不同的情感结合在一起就产生了无数种情绪。

图9-1 普拉切克情绪模型中的8种基本情绪和部分混合情绪

(二)情绪的不同状态

情绪的存在形式是多种多样的,依据情绪的发生强度、持续性和紧张度,可以把情绪划分为心境、激情、应激三种情绪状态。

1.心境

心境是一种使人的整个精神活动都染上某种色彩的、微弱而持久的情绪状态,也称为心情。

心境的突出特点是具有感染性。心境不是指向某一特定事物的特殊体验,而是一种影响人的所有体验的情绪倾向。当一个人处于某种心境中时,他会以一种固定的情绪倾向去看待他所遇到的一切事物和他所从事的一切活动,仿佛这一切事物和活动都染上了某种情绪色彩。所谓“人逢喜事精神爽”,就是心境的绝好写照。心境按其发生强度来说并不强烈,但往往会持续相当一段时间,因而常常使人因某种喜事而终日乐不可支,或因某种不如意而整天心灰意冷。

引起心境变化的原因是多种多样的。家庭的境遇、事业的成败、工作的顺逆、人际关系、往事的回忆、未来的遐想、身体状况等,都能引起某种心境。甚至时令、自然景物等也会影响人的心境。心境的产生总有原因,可人们并不总是清楚地意识到它,因而经常可以听到人们这样说:“不知道这几天为什么这么不高兴。”从影响心境的本质原因来看,主要是人的世界观、人生观及性格。

心境对人的生活、工作、学习和身体健康有很大的影响。心境有积极和消极之分。积极的心境,使人振奋愉快,能推动人的工作与学习,激发人的主动性与创造性;消极的心境则使人颓丧悲观,妨碍人的工作和学习,抑制人的积极性的发挥。长期处于消极的心境会破坏人的身心健康。人应当充分发挥其主观能动性,正确地认识、评价自己的心境,消除消极心境的不良影响,培养坚强的意志,树立正确的理想和信念,有意识地掌握自己的心境,做心境的主人。

2.激情

激情是一种暴风雨般的、强烈而短暂的情绪状态。

激情有以下四个特点。

(1)激情具有激动性和冲动性。激情一旦产生,人完全被它所驱使,言行缺乏理智,带有很大的冲动性和盲目性。处于激情状态的人,会出现认识范围缩小、理智下降、自我控制能力减弱等现象。《儒林外史》中的范进听到自己金榜题名,狂喜之下,竟然意识混乱、手舞足蹈、疯疯癫癫。

(2)激情维持的时间比较短,冲动一过,时过境迁,激情也就弱化或消失了。

(3)激情具有明确的指向性。激情通常由特定的对象所引起,如意外的成功会引起狂喜,理想破灭会引起绝望,黑暗、巨响会引起恐惧等。

(4)激情具有明显的外部表现。在激情状态下,人的内脏器官、腺体和外部表现都会发生明显的变化,如暴怒时“面红耳赤”,绝望时“目瞪口呆”,狂喜时“手舞足蹈”等。

激情通常是由一个人生活中的重大事件、对立意向的冲突、过度的兴奋或抑制所引发的。如重大的失败、人际冲突、意外的收获等都可以引发激情。

激情对人的影响有积极和消极之分。一方面,激情可以激发内在的心理能量,成为激励人们奋发向上的巨大动力。作家没有激情就难以写出激动人心的作品,教师没有激情就难以讲出一堂生动的课。另一方面,激情也有很大的破坏性和危害性。处于激情状态中的人由于认识范围缩小,自我控制能力减弱,往往任性而为,不计后果,对人对己都易造成损害。青少年犯罪中常见的就是激情犯罪。因此,对消极的激情我们应努力加以调控,及时采取一些自我冷静的方法,有效防止激情所带来的不良后果。

3.应激

应激是出乎意料的紧急情况所引起的急速而高度紧张的情绪状态。在生活和工作中,往往会遇到突如其来的事件和意想不到的危险,它要求人们立即作出决策并调动自己全部的力量去对付,这时产生的情绪状态就是应激。在应激状态下,人们可能有两种表现,一种是被突如其来的刺激所笼罩,目瞪口呆、手足无措、语无伦次,陷入一片混乱之中;另一种是在突如其来的事件面前,清醒冷静、急中生智、当机立断、行动有力,常常做出许多平时根本做不到的事情。

应激有积极的作用,也有消极的作用。一般的应激状态能使有机体具有特殊防御排险机能,能使人精力旺盛,使思想特别清楚、精确,使人动作敏捷,推动人去化险为夷、转危为安,及时摆脱困境。但紧张而又长期的应激会产生全身兴奋,注意和知觉范围狭小,言语不规则,行为动作紊乱。在意外的情况下,人能不能迅速判断情况并作出决策,取决于他是否果断、坚强,是否有类似情况的行为经验。

大量研究表明,人如果长期处于应激状态,会有害于身体健康,严重的还会危及生命。

加拿大生理学家谢尔耶于1974年曾提出,应激状态的延续能破坏一个人的生物学保护机制,使人抵抗力降低,易受疾病侵袭。他把应激反应分成三个阶段。

第一阶段为警觉阶段。表现为肾上腺分泌增加,心率上升,体温和肌肉弹性下降,血糖和胃酸度暂时性增加。在这种情况下,有可能出现临床休克。这是能量聚积阶段。

第二阶段为阻抗阶段。表现为前阶段症状消失,身体动员许多保护系统参加应激,身体代谢水平提高,肝脏释放糖分,血糖增加。这个阶段如果延长(过度)会使身体内储藏的糖分大量消耗,下丘脑、脑垂体和肾上腺系统过度活动,给内脏带来物理损伤,出现胃溃疡、胸腺退化等症状。这是能量的释放阶段。

第三阶段为衰竭阶段。有机体体力耗竭,导致重病或死亡。这是能量衰竭阶段。