3.1.3 气候系统内部的能量传递

3.1.3 气候系统内部的能量传递

3.1.3.1 大气的运动

大气运动对大气中水分、热量输送,以及天气、气候的形成、演变起着重要作用。全球范围的大尺度大气运行的基本状况即是大气环流,太阳辐射、地球自转、海陆分布和地面摩擦等是影响大气环流的基本因子。

在第一章的内容里我们曾按照大气的温度、组成和电离状态等对大气进行了垂直分层。我们也可以依据大气的运动特征,将大气分成自由大气和边界层大气。

(1)自由大气中的运动

自由大气是指地面1~1.5km以上的大气层,大气中的摩擦力很小可以忽略。作用于自由大气水平运动的各种力相互平衡时,运动速度保持不变的运动称之为平衡运动。

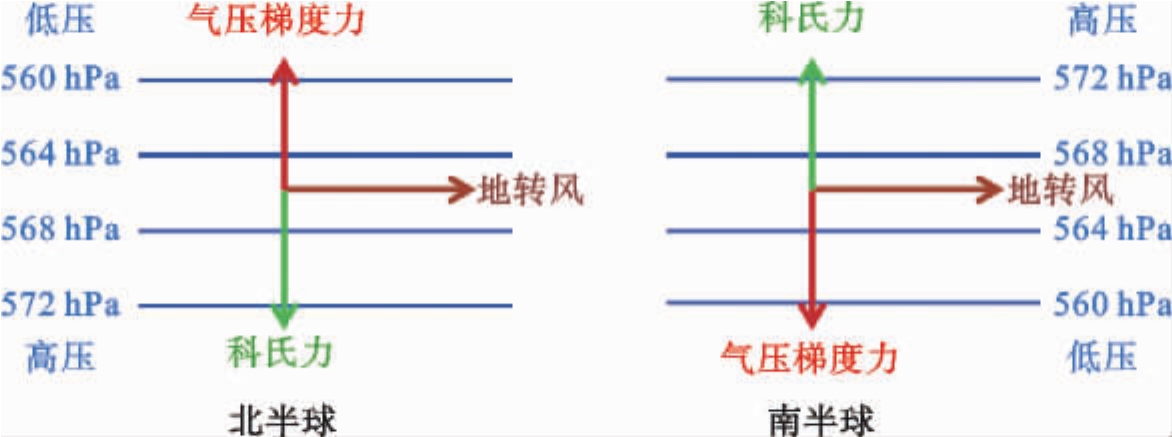

气象上把水平气压梯度力与水平科氏力平衡下形成的水平直线运动称为地转风,其方向与等压线平行。地转风是一种理论上的模型,但在自由大气中,除了极地和赤道附近外,实际风与地转风相当接近。在天气图上,气压梯度的大小可由等压线(或等压面图上的等高线)的疏密程度表示出来,在等压线密集的地方气压梯度力大,地转风也大。

图3.4 地转风示意图

中纬度自由大气的运动是准地转的,自由大气中的实际风近似于地转风。地转风随高度的变化规律也近似于实际风随高度的变化规律。如果等压面上没有平均温度的变化,单位气压间隔的大气厚度也就处处相等,各层等压面的坡度都一样,不随高度而改变,地转风就不随高度发生变化。等压面上没有温度梯度,也就是等压面与等温面重合,这时的大气状态称为正压大气。如果等压面上有温度梯度,由于不同地区的温度差异,造成水平方向上等压面间厚度的差异,使得等压面的坡度随高度而发生变化,这样地转风也就随高度发生变化,这时大气的状态称为斜压大气。

实际大气中,平均来看低纬度地区比高纬度地区温度高。随着高度的增加,低纬地区单位气压间隔的大气厚度大于高纬地区,这样就增加了高、低纬地区的气压梯度,使得地转风随高度增加有西风增大的分量,这种水平温度梯度引起的上、下气层之间的地转风矢量差称为热成风。由于热成风效应,在中纬度自由大气层,平均而言西风分量会随着高度逐渐增大,以致在对流层顶形成西风急流。实际观测已经证明了这一点。

准地转理论可以帮助我们理解大气环流的总特征。大气可以看成是一部热机,它从赤道地区的高温热库中吸取净热量,又在极地地区的低温热库中放出热量。赤道与极地的不均匀加热形成了由低纬度指向高纬度的温度梯度,这样纬向平均辐射加热产生了纬向平均有效位能。在某些地方,沿纬圈方向的热成风使得大气产生斜压不稳定,由此形成大气斜压波动。如同水从高处流向低处时,有位能向动能的转换,大气涡旋运动向北输送暖空气,向南输送冷空气,有效位能转化为大气运动的动能。这些波动将不断加强,直到它们向北输送的热量能够足以平衡极区的辐射亏损,使得赤道指向极地的温度梯度不再增大。最后,能量由于地面摩擦、大气内摩擦等消耗掉。

(2)大气边界层中的风

大气边界层通常是指从地面到高度为1~1.5km之间的大气层,也称行星边界层,它包含了大约10%的大气质量。在边界层中大气直接受到地球表面的影响,其运动特点与自由大气有显著的不同。边界层大气中摩擦力的量值,已经可以比得上气压梯度力和科氏力,边界层大气具有明显的湍流性质。大气运动的动能大部分消耗在边界层中,对大气的运动产生重要的影响。

大气边界层可以分为三层。最接近地面的一层叫做贴地层,厚度小于2m。其上为常值通量层或近地层,高度约100m,再上面是埃克曼层(Ekman)。

发生在贴地层中的过程,还没有被很好地研究。对近地层中大气过程的研究也仍然处于半经验半理论状态。主要特点是各种物理量(动量、热量和水汽)的垂直输送通量的变化一般很小,因此也被称为常值通量层。在这一层中,平均风速随高度增加,但风向不变。风速随高度的分布特征,与大气的状态有关系。定性而言,白天晴空太阳辐射强,近地层大气不稳定,湍流易发展,动量下传,使得底层风速增大;夜晚地面降温快,大气稳定,湍流受到抑制,动量难以下传,所以底层风速比不稳定时要小。

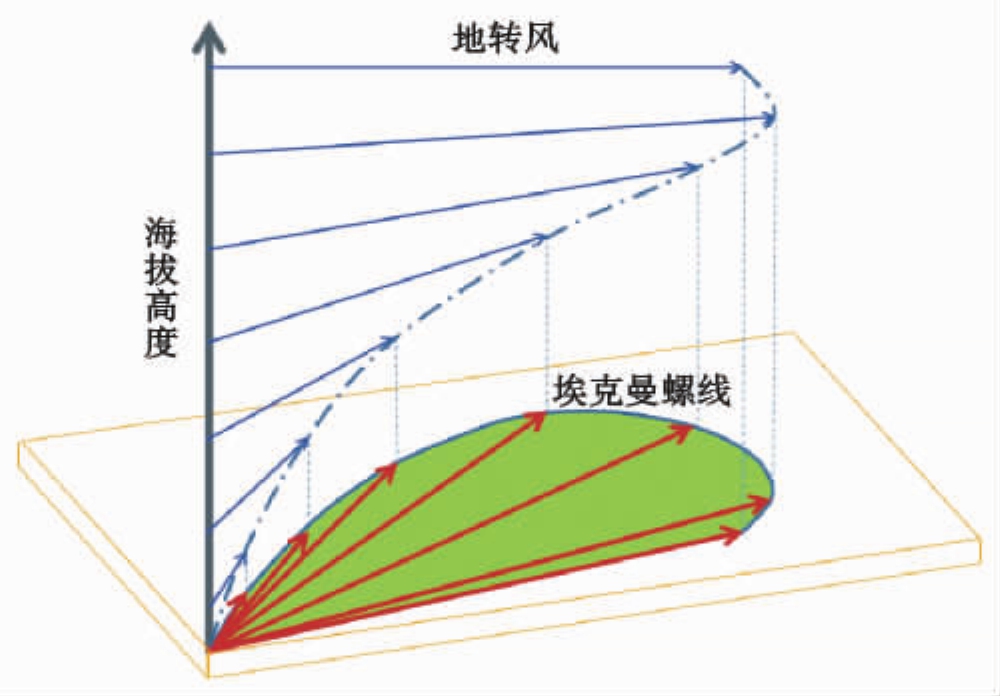

理论上埃克曼层的风向随高度向右旋转(北半球)同时风速增大。如果把各层的风矢量末端连接起来,就形成一条螺线,称之为埃克曼螺线。地面处风向与等压线的夹角为45°,随着高度的增加,二者的夹角逐渐减小,在埃克曼层顶(也即大气边界层顶)处的风接近为地转风,沿着等压线吹。实际风的垂直分布是很复杂的。一般单次实测的结果和埃克曼螺线不尽一致,只有多次实测资料的平均结果才和埃克曼螺线的形式相近。

图3.5 大气中的埃克曼螺线示意图

大气边界层内运动的主要特点是其湍流性。湍流运动在大气和下垫面之间的动量、热量、水汽交换,以及污染物的扩散输送中起着重要作用。边界层中湍流的强弱决定了各种输送的变化,而这些输送过程通过边界层大气的运动规律决定了边界层内气象要素的时间和空间分布。例如,大气中水汽的来源于地表蒸发,水汽的蒸发不仅把水分带进大气,也把潜热带进大气,潜热的收入是大气热量收入的一个重要组成部分。湍流交换的强弱决定了蒸发量及潜热量的输送。实际大气中,由于下垫面以及边界层状况在不同地区不同时刻变化很大,造成水汽和潜热通量输送变化很大,其结果必然对天气、气候产生巨大的影响。

边界层内也会产生一些局地的天气现象。如由于海陆温差形成的海陆风,其高度范围比较低,主要现象发生在边界层内,而它与盛行气流的相互作用有时甚至能产生雷暴等剧烈的天气现象。再如建筑物的风振、风压问题,前者是建筑物的结构对大气湍流的频率响应问题,后者是建筑物经受的风力大小问题。建筑工程上的正确设计来源于对大气边界层中风和湍流规律的深刻了解。另外,污染物的扩散是在边界层中进行的,空气污染的日益严重驱使人们去寻找非矿物资源的能源,风能的利用越来越受到重视,而风力发电需要对边界层大气风的分布及变化规律有充分的了解。

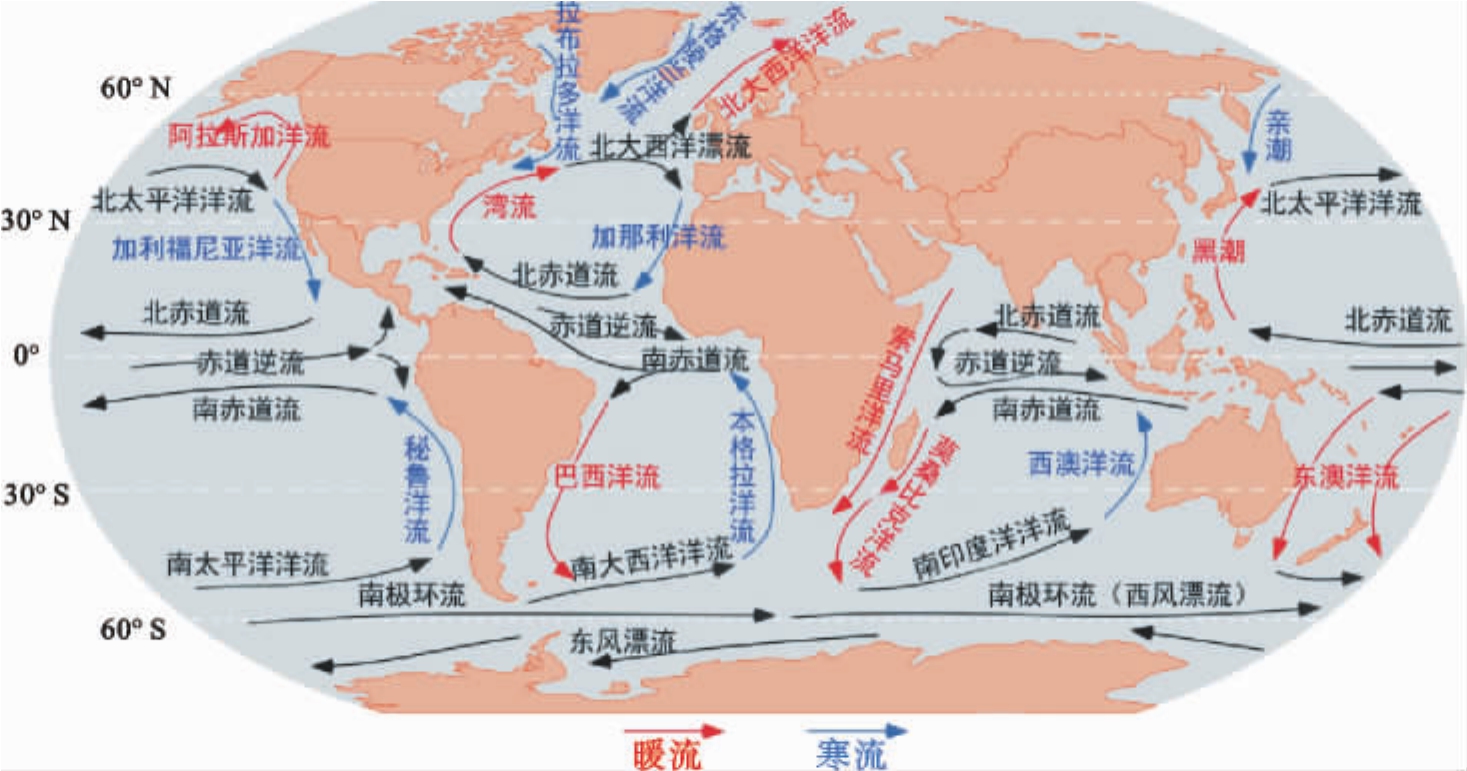

3.1.3.2 大洋环流

南、北两半球海洋运动的基本特征都是洋盆尺度的环流,在低纬赤道附近均为向西的洋流,并沿海盆的西边界转向南北两极方向流动(图3.6)。在超出南、北纬约35°附近,主要的洋流向偏东方向移动,并向更高的纬度输送暖水。这种洋流型在北大西洋和北太平洋特别清楚,分别是墨西哥湾暖流—北大西洋暖流和黑潮—北太平洋暖流。为了平衡向极地方向的流动,在洋盆的东边界有冷洋流向赤道回流。在南半球,由于在35°S~60°S之间没有陆地,海洋的运动合并为一支环绕南极大陆的强劲的绕极洋流。在有些海区还有和这些全球海洋环流相联系的垂直运动。

图3.6 世界大洋洋流分布

(http://blue.utb.edu/paullgj/geog3333/lectures/physgeog.html)

海洋经向热输送强度的变化,将对全球气候产生重要影响。据卫星观测资料,在20°N地带,洋流由低纬向高纬传输的热量约占地—气系统总热量传输的74%,在30°N~35°N间洋流传输的热量约占总传输热量的47%。

洋流调节了南北气温差别,在沿海地带等温线往往与海岸线平行就是这个缘故。举例来说,挪威的博德濒临大西洋(67°17′N,14°25′E),其平均温度1月份为-2℃,7月份为14℃;而阿拉斯加的诺姆(64°30′N,147°2′W)平均温度1月份为-15℃,7月份为10℃。尽管这两个地方大致处在同一纬度上,且都位于大陆的西翼,但气候相差很大,其原因在于大西洋强烈的极向热输送作用的影响。

冷洋流在与周围环境进行热量交换时,得热增温,使洋面和它上空的大气失热减湿。例如,北美洲的拉布拉多海岸,由于受拉布拉多寒流的影响,一年要封冻9个月之久。寒流经过的区域,大气比较稳定,降水稀少。像秘鲁西海岸、澳大利亚西部和非洲撒哈拉沙漠的西部,就是由于沿岸有寒流经过,致使那里的气候更加干燥少雨,甚至形成沙漠。

在实际工作中,人们把海流分成两类。一类是受海面风的作用,因动力原因产生的海流,被称作风生海流。在大洋区域因盛行风而产生的海流,具有独立的体系,称为风生环流;另一类是由于海面受热冷却不均、蒸发降水不匀所产生的温度和盐度的变化,导致密度分布不均匀形成的热力学海流,称作温盐环流(THC)。风生环流的影响范围多限于大洋的上层,而温盐环流则主要集中在大洋的中下层。温盐环流相对风生环流而言其流动是缓慢的,但它是形成大洋的中下层温、盐分布特征及海洋层化结构的主要原因。总的来说,全球大洋10%的水体受风生流的影响,90%的水体受温盐流的影响。但在实际中,两者是一个有机的整体,无法截然区分开来。两者共同作用,构成了一个闭合的大洋环流。

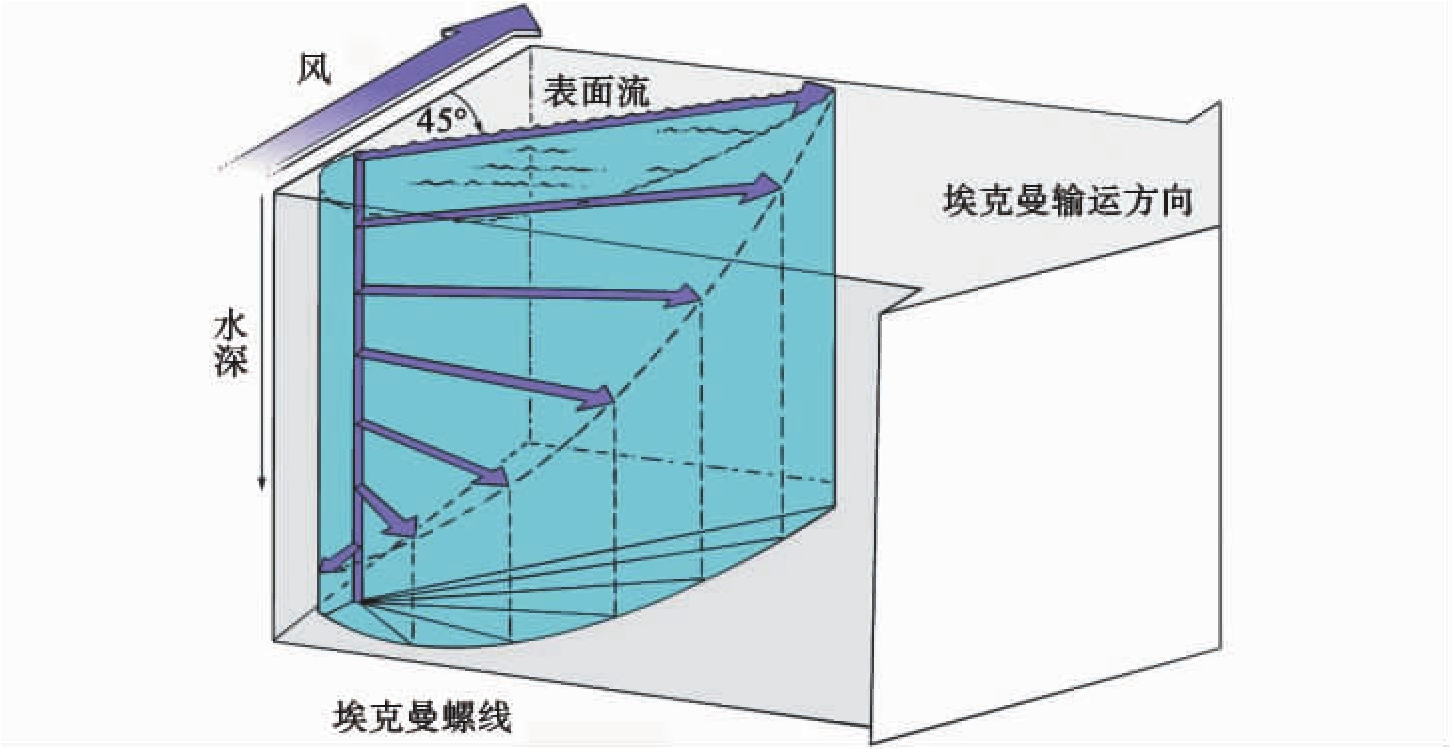

(1)风生环流

世界大洋上层环流的总体特征可以用风生环流理论加以解释。南森(F.Nansen)在1902年观测到北冰洋中浮冰随海水运动的方向与风的方向不一致,之后瑞典海洋学家埃克曼(V.W.Ekman)从理论上进行了论证,提出了漂流理论,奠定了风生环流的基础。他认为在海面边界层中流速随深度的分布为螺旋形结构(埃克曼螺线),其总的效果是向垂直于风向的右侧(北半球)有海水的输送。这可与大气边界层中风速随高度分布的艾克曼螺线相比较。

风生环流理论的第二个里程碑是挪威海洋学家斯韦尔德鲁普(H.Sverdrup)在1947年的工作。他在风应力旋度和海盆内区环流之间建立起一个简单的关系式。后来,斯托梅尔(H.Stommel)和蒙克(W.H.Munk)用不同的模型解释了大洋西向强化的现象,即在中低纬度的大洋西岸处洋流流幅变窄、流层加厚和流速增大的现象。

对风生环流,人们通常关注的有赤道流、上层西边界流、西风漂流、东边界流和极地环流。低纬地区与南、北半球信风带对应的分别为西向的南赤道流和北赤道流。赤道流自东向西逐渐加强,在洋盆边缘变得复杂。在两者之间与赤道无风带相对应的是一支向东运动的赤道逆流,流幅300~500km。赤道逆流区有充沛的降水,具有相对高温、低盐的特征。

图3.7 海洋中的埃克曼螺线示意图

(http://nsm1.nsm.iup.edu/hovan/classes/figures/ekman_spiral.jpg)

西边界流具有高温、高盐的特点,最为关注的是大西洋的“湾流”和太平洋的“黑潮”,两者皆为巨大的暖流。“湾流”每年供给北欧海岸的能量,大约相当于在每厘米长的海岸线上得到600吨煤燃烧的能量。这就使得欧洲的西部和北部的平均温度比同纬度其他地区高出16℃~20℃,甚至北极圈内的海港——俄罗斯的摩尔曼斯克,因受北大西洋暖流的恩泽,终年不冻,成为俄罗斯北洋舰队的驻地和渔业、海运基地。对我国东部沿海地区的气候有重大影响的“黑潮”,在流经东海时,夏季表层水温常达30℃左右,比我国东部同纬度的陆地偏高2℃左右。黑潮不但给我国的沿海地区带来了温暖,还为我国的夏季风增添了大量的水汽。气温相对低而且气压高的北太平洋海面吹向我国的夏季风,经过“黑潮”的增温、加湿作用以后,给我国东部带来了丰沛的夏季降水和热量,继而导致我国东部地区受夏季风影响的地区形成夏季高温多雨的气候特征。

西风漂流对应于南、北半球盛行西风带的区域,即北太平洋流、北大西洋流和南极绕极流。它们向极一侧以极地冰区为界,向赤道一侧到副热带辐合区为止。在西风漂流内存在明显的沿经线方向的温度梯度。北太平洋流和北大西洋流可看作是黑潮和湾流的延续,尤其是北大西洋流将大量的高温、高盐海水带入北冰洋,对北冰洋的海洋水文状况影响深远。西风漂流区内,存在着频繁的气旋活动,降水量较多,气旋大风不断出现,海况恶劣。

东边界流与西边界流相比流幅宽广、流速小,影响深度也浅。上升流是东边界流海区的一个重要特征。这是由于信风几乎常年沿岸吹,而且风速分布不均,即近岸小、海面上大,从而造成海水离岸运动所致。上升流区往往是良好的渔场。另外,由于东边界流是来自高纬海区的寒流,造成其上方的大气比较稳定,有利于海雾的形成,因此干旱少雨。与西边界流区气候温暖、雨量充沛的特点形成明显的差异。

北冰洋内主要有从大西洋进入的挪威流及一些沿岸流。加拿大海盆中为一个巨大的反气旋式环流,它从亚美交界处的楚科奇海穿越北极到达格陵兰海,部分折向西流,部分汇入东格陵兰流,一起把大量的浮冰携带进入大西洋。

在南极大陆边缘一个很狭窄的范围内,由于极地东风的作用,形成了一支自东向西绕南极大陆边缘的小环流,称为东风环流。由于动力作用,它与南极绕极流之间形成南极辐散带,与南极大陆之间形成海水沿陆架的辐合下沉。

(2)温盐环流

海洋中暖水通常要比冷水密度低,而盐度越高海水的密度就越大。有些海域的海水,由于源地和形成机制相近,而具有相对均匀的物理、化学和生物特征及大体上一致的变化趋势,且与周围海水存在明显差异,这样的宏大水体被定义为水团,符合某一给定条件的水团的集合则被称为水系。在热带和温带,有5种类型的水团,分别是:表层水系,限于海表至200m深,主要位于季节性温跃层上;次表层水系,位于季节性温跃层之下,主温跃层之上,深度随纬度发生变化;中层水系,位于主温跃层之下到1 500m深处,包括低盐的南极中层水和北极中层水、高盐的地中海和红海水团;深层水系,位于中层水之下到4 000m深的水层;底层水系,充溢于各大洋的近底层。在两极海域,随着纬度的增高,上层海水急剧冷却,密度增大而剧烈下沉,成为大洋中层水、深层水和底层水的主要源地。目前观测到的大洋底层水团主要有南极底层水和北大西洋深层水。

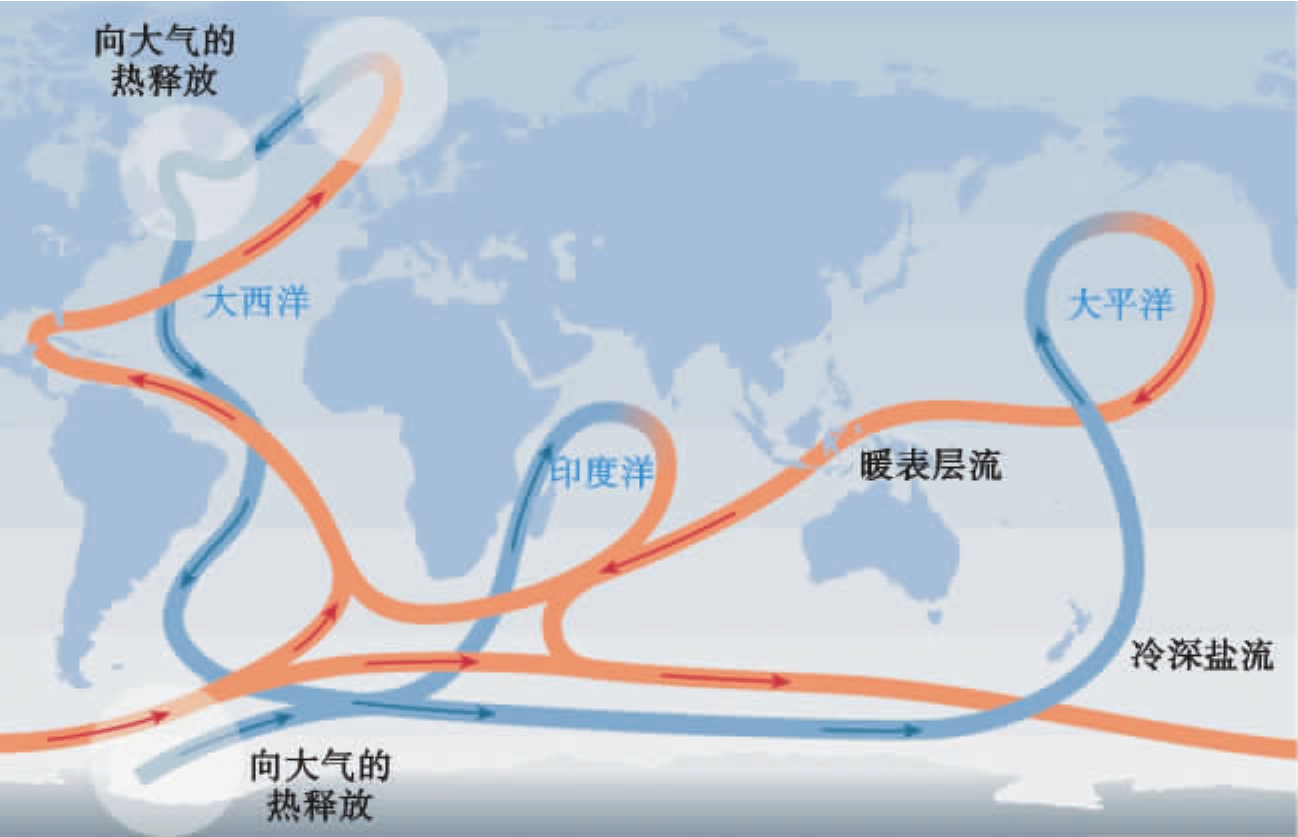

温盐环流是驱动形成深海洋流的主要过程。根据大洋水团的分布,由布鲁克(W.S.Broecker)最早提出的全球温盐环流输送带的分布型如图3.8所示。其中,红色部分表示海洋浅层较暖的、流回北大西洋的洋流,蓝色部分表示海洋深层冷而咸的、流出北大西洋的洋流。可见形成于北大西洋的深层水以西边界流的形式向南流去,之后围绕着南极绕极急流,和形成于威德尔海的南极底层水部分混合,流向太平洋和印度洋,在那里上翻穿过温跃层达到上层海洋。它被称作“北大西洋深层水输送带”。该输送带由位于北大西洋高纬度的海水下沉支驱动。

海水大量下沉与流动,必须有等量的返回流来补偿,但是温盐环流系统中从低纬返回高纬的路径,至今仍不明了。布鲁克的模型里,上层洋流是通过印度尼西亚—阿婆罗海域,环绕好望角的南端返回大西洋的。近期研究的结果表明,洋流的返回路径至少有两条:一条是沿“暖水系路径”,经过南印度洋流入南大西洋;一条是沿“冷水系路径”,从南太平洋流入南大西洋。有证据表明,在太平洋和印度洋,海水的上翻较弱,因而返回大西洋的洋流不可能完全是通过上层海洋的。太平洋和印度洋海水可能在距海表一定深处流回南极绕极环流,再返回大西洋。

图3.8 温盐环流示意图

(http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/chinese/images/fig4-2.jpg)