意大利蟋蟀

意大利蟋蟀

我们这儿见不着面包铺和乡间灶屋间的常客的那种家蟋蟀。不过,如果说在我们村子里壁炉石板下面的缝隙里没有蟋蟀的叫声的话,那么作为补偿,夏夜的田野里却响着美妙的歌声,那是北方所听不到的。春季里,阳光灿烂时,田间地头的蟋蟀便唱起交响曲;夏日里,在夜阑人静时,则有树蟋蟀或称意大利蟋蟀鸣唱。一个是昼间蟋蟀,一个是夜间蟋蟀,它们平分那美妙的季节。在前者停止歌唱期间,后者便开始唱起小夜曲来。

意大利蟋蟀没有黑色外套,而且体形也无一般蟋蟀那种粗笨的特点。恰恰相反,它细长,瘦弱,苍白,几乎全白,正适合夜间活动的习惯要求。你捏在手里都生怕把它捏碎。它在各种小灌木上,在高高的草丛中,跳来蹦去,很少待在地上生活。从七月一直到十月,它们日落时分开始歌唱,一直唱到大半夜,是一场悦耳动听的音乐会。

这儿的人们都非常熟悉这种歌声,因为无论多小的荆棘丛中都有这种交响乐的演唱者。它们甚至还在粮仓里歌唱,那是因为运草料时把它们夹带了来,使它们迷了路径,无法回返。这种苍白的蟋蟀习俗神秘,所以谁也不能确切地知晓是什么蟋蟀可以唱出这么好听的小夜曲的,人们误以为是普通的蟋蟀唱的,可是这个季节普通蟋蟀尚小,还不会歌唱。

意大利蟋蟀的歌声是“格里—依—依”“‘格里—依—依”这种缓慢而柔和的声音,唱起来还微微发颤,使歌声更加悦耳动听。你一听就会猜想到它的振动膜是极其细薄而宽大的。如果它待在叶丛中无人惊扰的话,它的声音就不会变化,但稍有动静,这位歌手便立即改用腹部发声。你刚才听见它一直在你面前歌唱,可突然间,你听见的是它在那边二十步开外的地方继续鸣唱,但音量减弱了,你还以为是距离使然。

你跑过去,但什么也没发现,声音仍旧是从原来的地方发出来的。还不仅仅如此。这一次声音是从左边传来的,也许是从右边或者是从后面传来。你完全给弄糊涂了,无法凭借自己的听觉去辨别蟋蟀到底是在何处鸣叫的。你必须提着提灯,而且要极有耐心,还得小心翼翼,不出任何响动,才能在灯光的帮助下捉到这个歌唱家。我就如此这般地捉到了几只,放进笼中,从而多少了解了一点点迷惑我们听觉的演唱家的情况。

两片鞘翅都是由一片宽大的半透明干膜构成,薄如白色洋葱片,能够整个儿地震颤。鞘翅状如圆的一端,上端略小。圆的这一端按一条粗重纵翅脉折成直角,再以鞘翅凸边沿体侧往下,在蟋蟀休息时,包住其身体。

右鞘翅覆盖在左鞘翅上。右鞘翅内侧靠翅根处有一块胼胝,辐射出五条翅脉,两条冲上,两条往下,而第五条几乎呈横向,略微泛红,是基本部件,也就是琴弓,这从其上横向的细锯齿一看便知。鞘翅的其他地方还有几条不太粗的翅脉,功用在于绷紧薄膜,但不是摩擦器的组成部件。

左鞘翅,或者说下鞘翅,结构与右鞘翅相同,但区别在于琴弓、胼胝以及由胼胝辐射出去的翅脉位于上部表面。此外,我们还可以看到左右两把琴弓呈斜向交叉。

当蟋蟀放声歌唱时,左右鞘翅高高地竖起,宛如一张薄纱船帆,只是内边缘相互接触。这时候的左右两把琴弓是彼此斜着咬合着的,它们相互摩擦便使得绷得紧紧的薄膜产生强烈的震颤。

根据每把琴弓是在另一个鞘翅的胼胝(其本身也是粗糙的)上还是在四条光滑的辐射翅脉中的一条上摩擦,蟋蟀发出的声音则有所不同。这也许部分地解释了为什么胆小的蟋蟀怀疑遇到危险时会用声音迷惑我们,让人觉得声音发自前后左右,难以捉摸。

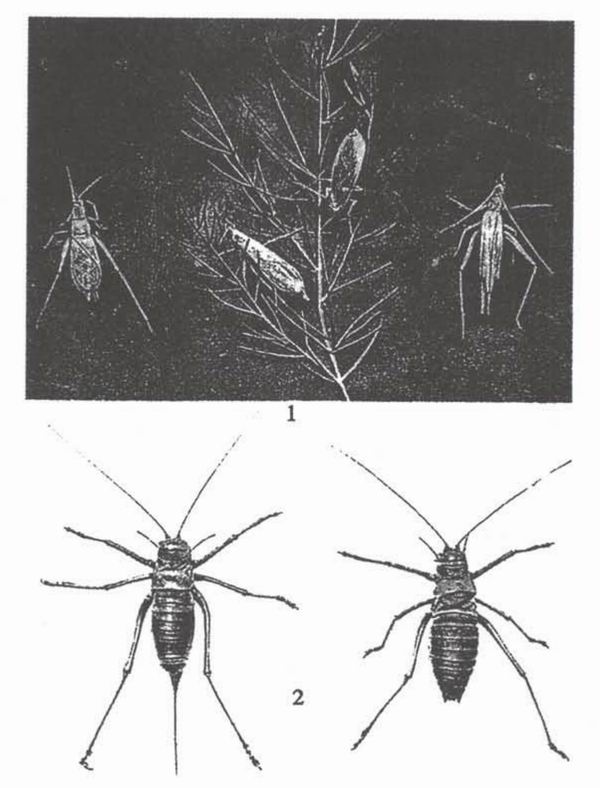

1.意大利蟋蟀 2.葡萄上的雌、雄距螽

声音的强弱、响亮、沉闷变化,使人产生距离上的错觉,这是蟋蟀这个腹语者的高超艺术手段,而这种错觉的产生还有另一个原因,这是很容易发现的。声音响亮时,鞘翅是完全竖起的,声音沉闷时,鞘翅则多少有点下垂。当鞘翅处于下垂状态时,其外侧边缘不同程度地压在蟋蟀柔软的侧部,从而随之减小了振动部分的面积,声音也就随之变小。

用手指触摸敲响的玻璃杯,它便声音发闷,仿佛是从远处传来。灰白色蟋蟀深谙这个声学奥秘。当有人去捉它时,它便把振动片的边缘压在柔软的肚腹上,使人不知它身在何处。我们的乐器有制振器、消音器,意大利蟋蟀的制振器、消音器可与之媲美,而且结构简单,功效奇佳,胜我们一筹。

田间地头的蟋蟀及其同类昆虫也使用这种消音办法,把鞘翅边缘压在肚腹或高或低处,以减轻振动,但是它们中没有谁能像意大利蟋蟀的本事那么大,能产生如此神奇的效果。

我们的脚步声一靠近,哪怕是极轻极轻的,蟋蟀就会用这种办法对付我们,使我们产生错觉。除此而外,它的声音还非常纯正,带有柔和的颤音。仲夏夜,万籁俱寂时,还有哪种昆虫的鸣叫胜过意大利蟋蟀的?那么优美,那么清脆。我不知有多少次,席地躺在迷迭香花丛中躲着,偷听那美妙迷人的音乐演唱会啊!

我的花园里夜间歌唱的蟋蟀非常地多。每一簇红花岩蔷薇都有其合唱队员;每一束薰衣草中也都有自己的乐队。那枝繁叶茂的野草莓树丛中,那笃耨香树丛中,都成了蟋蟀们的演唱场地。这个小天地中的小生物们在以自己那优美清亮的声音在彼此探问,相互应答,或者可以说是对别的歌手无动于衷,只是自顾自地在抒发自己的情怀。

高处,我头顶上方,天鹅星座在银河中伸长它那巨大的十字架;下方,就在我的四周,蟋蟀在演唱交响曲,此起彼伏,抑扬顿挫。唱出自己欢乐心声的这些小小的生命使我忘记了群星璀璨。天空中的那些眼睛平静冷漠地眨巴着,在看着我们,可我们对它们却一无所知。

科学告诉我们它们离我们有多远,它们的速度有多快,它们的体积有多大,它们的质量有多重,还告诉我们它们不计其数,令我惊愕不已,但是这并未使我们有一丁点儿的激动。为什么?因为科学缺少了那个巨大的秘密,即生命的秘密。天上有什么?太阳在温暖着什么?理性告诉我们说,有一些类似于我们的世界,有一些生命在其间进行无穷变化的大地。这种宇宙观可谓宏大无比,但却是一种观念而已,并没有确凿的根据。确凿的事实才是至高无上的,是看得见摸得着的。所谓“可能”,甚至“极其可能”,都不是“明显”,并不是显而易见,无懈可击的。

可我的蟋蟀们却是我的伴侣,它们使我感到了生命的颤动,而生命正是我们的灵魂。正因为如此,我才身子倚着迷迭香树篱,只是心不在焉地随意向天鹅座瞥上一眼,我的全部心思都集中在你们那小夜曲上了。

一小块注入了生命的能感受苦与乐的蛋白质,远远超过庞大的无生命的原料。

(本篇选自原著第六卷)