第一章 “感觉”

第一章 “感觉”

在开始研究知觉的时候,我们在语言中找到了感觉的概念,它看来是直接的和明显的:我感觉到红,蓝,热,冷。然而,我们将发现感觉是极其含糊的,为了承认感觉,传统的分析搞糟了知觉的现象。

首先,我可能把感觉理解为我接受影响的方式,我自身状况的感受。闭上眼睛时直接围绕着我的灰色,半睡半醒时“在我的头脑中”振动的声音,也许是纯粹的感觉。我可能是在我与被感知物体一致、我不再处在客观世界中、客观世界没有告诉我任何东西的情况下进行感觉的。应当承认,我们应该在有性质的内容之内探讨感觉,因为为了区分红色和绿色这两种颜色,红色和绿色必须已经呈现在我面前,即使没有确切的定位也无妨,因此,它们不再是我自己。纯粹的感觉应该是一种未分化的、转瞬即逝的点状“冲击”感受。既然研究者承认这一点,就没有必要指出这个概念与我们体验到的东西不符合,我们在动物,如猴和鸡身上了解到的最简单的事实知觉针对的是关系,而不是绝对的术语[1]。但是,还有待于问:为什么人们以为有权在知觉体验中区分出“印象”层。假设有一个白斑处在清一色的背景上。白斑的所有各点都共有某种“功能”,使它们成为一个“图形”。图形的颜色由于比背景的颜色更耐看,所以就比背景的颜色更浓;白斑的边缘“属于”白斑,与毗连的背景没有关联;白斑看上去是被放在背景上的,但没有阻断背景。每一个部分所显示的东西比它所具有的东西更多,因此,这种基本的知觉已经具有一种意义。但如果作为整体的图形和背景没有被感知,则人们会说,它们是在它们的每一个点上被感知的。这种说法可能忘记了每一个点只能被感知为在背景上的图形。格式塔理论告诉我们,在背景上的图形是我们能够获得的最简单的感觉材料,在此,不是事实知觉的偶然性使我们在一种理想的分析中随意地引入印象概念。它是知觉现象的定义本身,如果没有这个定义,一个现象就不能说成是知觉。知觉的“某物”总是在其它物体中间,它始终是“场”的一个部分。一个绝对均匀的平面不能提供任何可感知的东西,不能呈现给任何一种知觉。只有实际知觉的结构才能告诉我们什么是感知。因此,纯粹的印象不仅是找不到的,而且也是感觉不到的,因而不能被设想为是知觉的因素。之所以引入纯粹印象,是因为人们不关注知觉体验,只考虑被感知物体而忽略知觉体验。视觉场不是由局部视觉构成的。但是,被看到的物体是由材料的片段构成的,空间的各个点是相互外在的。如果我们至少在心理上体验到我们在感知孤立的知觉材料,那么孤立的知觉材料是难以理解的。但是在世界上,有孤立的物体或物理的空间。

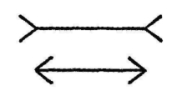

因此,我应当放弃用纯粹的印象来定义感觉。但是,看,就是获取颜色或光线,听,就是获取声音,感知,就是获取性质,为了了解什么是感觉,只要看见红色或听到一个唱名A不就可以了吗?——红色和绿色不是感觉,而是感性事物,性质不是意识的一个成分,而是物体的一种属性。如果我们在揭示性质的体验中获得了性质,那么它不会向我们提供一种确定感觉的简便方法,它和物体或整个知觉景象一样丰富,一样晦涩。我在地毯上看到的这个红点,只有考虑到贯穿红点的阴影部分,才是红色的,其性质仅在与光线作用的关系中显现为一种空间形状的成分。此外,只有当颜色展现在某种表面上时,颜色才能被确定,过于狭小的表面是无法定性的。最后,这种红色不完全等同于地毯的“羊毛红色”[2]。因此,在每一种性质中,分析发现了寓于性质的中诸意义。人们可能会说,在此,问题仅在于被一种知识涵盖的我们的实际体验的性质,人们有权设想一种能定义“纯粹感觉”的“纯粹性质”吗?但是,我们刚才看到,这种纯粹感知也许等于感知不到任何东西,因而等于不感知。所谓的感知明证不是建立在意识明证之上,而是建立在对世界的偏见之上。我们自以为完全知道什么是“看”、“听”、“感觉”,因为长期以来知觉把有色或有声物体给了我们。当我们想分析知觉时,我们把这些物体带进了意识。我们犯了心理学家所说的“体验错误”,即我们一上来就在我们对物体的意识中假定了我们以为在物体中的东西。我们用被感知物体来分析知觉。由于被感知物体本身显然只有通过知觉才能被理解,所以我们最终既不能理解被感知物体,也不能理解知觉。我们置身于世界,我们不能离开世界,以便进入世界的意识。如果我们能做到这一点,那么我们将发现性质不能直接被感知,一切意识都是关于某物的意识。此外,这个“某物”不一定是一个可辨认的物体。有两种误解性质的方式:第一种方式是把性质当作意识的一个成分,因而性质是意识的对象,把性质当作无声的印象,因而性质始终有一种意义,第二种方式是认为这种意义和这种物体在性质方面是完全的和确定的。和第一种错误一样,第二种错误也来自对世界的偏见。我们用光学和几何学来构造其映象每时每刻出现在我们视网膜上的一部分世界。所有在视野之外的东西不反映在感觉面上,仅在光线照射在闭着的眼睛上时才作用于我们的视觉。因此,我们只能感知由明确的界限勾勒,被黑暗区域围绕,无空隙地充满着性质,以确定的大小关系为基础,就像以呈现在视网膜上的大小关系为基础的一部分世界。然而,体验却是两码事,我们不可能根据世界来了解什么是视觉场。如果有可能通过使边缘刺激逐渐接近中央的方法来划定视野,那么每次的测量结果都不会相同,我们不可能确定最初被看到的一个刺激不再成为刺激的时刻。描述围绕视觉场的区域是困难的,但可以肯定,这个区域既不是黑的,也不是灰的。在那里,有一种未确定的视觉,一种说不清楚的视觉,如果刨根问底,那么在我背后的东西并非不是视觉呈现。在缪勒-莱尔错觉中(图1),两条直线既相等,又不相等,正是在客观世界中才会发生这种交替变化[3]。视觉场是矛盾概念交织在一起的这种特殊环境,因为物体——缪勒莱尔的两条直线——不是呈现在能进行一-种比较的存在领域中,每一条线都有各自的背景,好像它们不属于同一个世界。长期以来,心理学家没有注意到这些现象。在被当作自在的世界中,一切都是确定的。有许多模糊的景象,比如大雾天的景色。然而,我们始终不承认实在的景象是自在模糊的。心理学家会说,物体不可能是模棱两可的,只有在不加注意的情况下,物体才可能是模棱两可的。视觉场的界限本身是不变的。有一个正在接近的物体完全开始被看到的时刻,只是我们没有“注意”[4]到罢了。但是,正如我们在后面将详细说明的,注意概念本身不是意识的证明。它只是一个人们杜撰出来的一个辅助性假设,以掩盖对客观世界的偏见。我们应该把未确定的东西当作一种肯定的现象。性质就显现在这个环境里。性质所包含的意义是一种模棱两可的意义,与其说问题涉及到一种逻辑意义,还不如说涉及到一种表达价值。经验主义用来定义感觉的已确定性质是意识的一个对象,而不是意识的一个成分,性质是科学意识的后来的对象。在这两种情况下,与其说性质揭示了主体性,还不如说掩盖了主体性。

图1

我们刚才考察的两种感觉定义,只是从表面上看是直接的。我们刚才看到,这两种定义是在被感知物体的基础上制定的。在此,这两个定义与常识相一致,常识也是根据它所依赖的客观条件来确定感性事物的。可见事物是人们用眼睛把握的东西,感性事物是人们通过感官把握的东西。让我们在这方面[5]考察感觉的概念,看看在作为科学的最初反省中,这个“通过”、这个“用”和感官的概念到底是什么。即使没有感觉的体验,我们是否至少也能在感官的原因、在感官的客观起源中找到把感觉当作解释性概念的理由?心理学家当作上级法院来请教的生理学,也同心理学一样陷入了困境。生理学始于把它的对象放在世界中,把它的对象当作空间的一部分。这样,行为就被反射、刺激的加工和成形、被一种神经功能的纵向理论所掩盖了,这种理论在原则上把反应的一个成分和环境的每一个成分对应起来[6]。作为反射弧理论,知觉生理学始于承认从由确定的传导器决定的感受器到也是专门化的登记装置的解剖学通道[7]。由于客观世界是已经给出,所以人们假定世界把需要登记、破译的信息传给感官,以便在我们身上再现原来的东西。由此产生刺激和基本知觉之间原则上的点状对应和恒定连结。但是,这种“恒常性假设”[8]与意识的材料发生冲突,承认恒常性假设的心理学家也认识到该假设的理论性[9]。例如,在某些条件下,声音的强度使音高丧失,辅助线的添加使客观上相等的两个图形变得不相等[10],一种平面颜色在我们看来处在其相同颜色的表面上,在某些消色差的情况下,视网膜不同区域的颜色阈限使平面颜色在某处呈现红色,在另一处呈现橙色[11]。现象与刺激不一致的这些例子是否应纳入恒常性规律的范围,用附加的因素——注意和判断——来解释,还是应该抛弃规律本身?当红色和绿色一起呈现时,其混合结果是灰色,人们承认,刺激在中枢神经系统的组合能直接产生有别于客观刺激所要求的感觉。当一个物体的视大小随着它的视距离而变化时,或它的视颜色随着我们对它的回忆变化时,人们承认“感觉过程并非不受中枢神经系统的影响”[12]。因此,在这种情况下,“感性事物”不能被定义为外部刺激的直接结果。同样的结论不也适用于我们引用的前三个例子吗?即使注意、较确切的指导语、休息和长期的练习最终能带来与恒常性规律一致的知觉,也不足以证明恒常规律的普遍性,因为在举出的例子中,最初的显现和最后得到的结果一样,也有一种感觉特征,问题不在于揭示“正常的感觉”,而在于了解集中注意的知觉,主体对知觉场某一点的注意集中——比如,缪勒-莱尔错觉中两条主线的“知觉分析”,是否不需要用特殊组合来代替最初的现象[13]。恒常性规律不可能超越该规律被包含其中的决定性实验的意识证明,在人们以为证实恒常性规律的地方,该规律已经事先被假定[14]。如果我们重返现象,那么现象就会向我们显示性质的感知,就像与一个知觉背景相联系的一种大小的感知,刺激不再向我们提供我们试图确定直接印象层的间接手段。但是,当我们寻找感觉的客观定义时,躲起来的不仅仅是物理刺激。现代生理学构想的感觉器官不再能起到经典科学让它起到的“传导器”的作用。触觉器官的非皮层损伤能使冷热和压力的感受点变得稀疏,降低了保存下来的感受点的感受性。但如果人们对损伤的器官施加一个相当泛的刺激,那么特殊感觉将重新出现;感觉阈限的提高可用手的探索能力的加强来补偿[15]。在到达感受性基本程度时,人们隐约看到局部刺激间和感觉系统与运动系统的一种合作,这种合作能在变化的生理格局中保持感觉的恒定,因而不能把神经过程定义为一定信息的单纯传递。不管损伤发生在哪个部位,视觉功能的破坏都遵循同样的规律:首先,所有的视觉颜色都受到伤及[16],然后失去饱和度。接着,光谱变得简单,归并为四种颜色,随即归并为两种颜色;最后,变成灰色的全色盲,如果病理性颜色不等于某种正常颜色的话。这样,在中枢神经损伤和周围神经损伤中,“神经物质丧失的结果不仅导致某些性质的缺失,而且也退回到分化程度较低、较原始的结构”[17]。反过来说,正常的功能应被理解为一种整合过程,在这种过程中,外部世界的原本(texte)不是被复制的,而是被构成的。如果我们试图用产生感觉的有形体现象的观点来理解“感觉”,那么我们看到的不是心理个体,某些已知变量的函数,而是已经与一个整体联系在一起、已经具有意义的一种结构,这种结构仅在程度上区别于更复杂的知觉,因而在我们确定纯粹感性事物时,它不对我们有任何帮助。没有感觉的生理学定义,更一般地说,没有独立的生理心理学,因为生理事件本身服从生物学和心理学规律。长期以来,人们以为在周围神经的条件作用中找到了一种定位的“基本”心理机能,并把基本心理机能与同身体的底层结构联系得不太紧密的“高级”机能区分开来的可靠方法。更精确的分析发现,这两种机能是交织在一起的。基本事件不是用加法构成整体的因素,也不是整体得以构成的唯一原因。基本事件已经具有一种意义,高级机能在利用从属的机能和使之升华时,所实现的只是更整合的存在方式,或更有效的适应。相应地,“感觉体验是一种生命过程,也是生殖,呼吸或成长”。[18]因此,心理学和生理学不再是两门平行的科学,而是两种对行为的规定,前者是具体的,后者是抽象的[19]。当心理学家向生理学家索取“根据其原因”的感觉定义时,我们说心理学家在这方面遇到了固有的困难,我们现在知道为什么。生理学家的任务是摆脱一切科学从常识获得的和阻碍科学发展的实在论偏见。词语“基本的”和“高级的”在现代生理学中的语义演变表明了哲学的演变[20]。学者也应该学会批判自在的外部世界的概念,因为事实本身建议学者放弃作为信息传导器的身体概念。感性事物是我们用感官把握的东西,但我们现在知道,这个“用”不仅仅是工具,感觉器官不是一种导体,周围神经的生理印象已经进入以前被认为是中枢神经的关系中。

反射——乃至科学的二级反射——又一次模糊了人们以为弄清的东西。我们自以为知道什么是感觉,什么是看,什么是听,但这些词语现在有了问题。我们不得不重新回到这些词语所表示的体验,以便重新定义它们。经典的感觉概念不是反射概念,而是转向客体的思维的后来产物,与构成的起源离得最远、因而最含糊的世界表象的最后界限。在科学客观化的一般努力中,科学必然最终把人体描述为面对由物理—化学属性规定的刺激的一种物理系统,力图在这个基础上重建实际的知觉[21],制止科学认识的循环,发现认识得以建立的规律,创立一门关于主体性的客观科学[22]。但是,这种企图也必然要失败。如果我们回到客观研究本身,那么我们首先发现,感觉场的外部条件并非一部分一部分地决定感觉场,而仅通过使原有结构成为可能起着作用——这是格式塔理论所证明的东西;其次,在组织中,结构取决于作为处境的生物学意义的变量,这种变量不再是物理变量,因此,整体是物理—数学分析的著名方法所不能及的,向另一种可理解性开放[23]。正如我们所做的,如果我们现在回到知觉体验,我们将发现科学只能构造出主体性的外表:哪里体验显示出存在着有意义的整体,科学就把作为物体的感觉引到哪里,科学使现象世界服从于只能被科学世界理解的范畴。科学要求被感知的两条线,作为实在的两条线要么是相等的,要么是不相等的,被感知的一个晶体有数目确定的面,却没有看到被感知物体的特性是模棱两可的,“变动的”,以背景为转移。在缪勒-莱尔错觉中,其中的一条线不再与另一条线相等,但并非“不相等”:它成了“另一条线”。也就是说,一条孤立的客观线和处在图形中的同一条线对知觉来说不再是“同一条线”。只有在非自然的分析知觉看来,它才能在这两种功能中被视为相同。同样,被感知物体具有的空白不是单纯的“无感觉”。我能通过视觉或触觉把一个晶体确认为一个“规则”体,而无需默默地计算晶体的面,我能熟悉一张脸,而无需感知其眼睛的颜色。组成确定的性质的所有知识的感觉理论为我们构造了纯粹的、绝对的、排除一切模棱两可的物体,这样的物体与其说是认识的实际主题,还不如说是认识的理想事物,它仅适合于后来的意识上层结构。只有在那里,“感觉的概念才能近似地实现”[24]。本能在自己面前投射的意象,传统在每一代人身上重建的意象,或简单地说,梦,首先通过本义的知觉以同样的方式表现出来,真正的、实在的和鲜明的知觉通过批判活动渐逐渐与幻想区分开来。与其说词语指出了一种原始功能,还不如说指出了一个方向[25]。我们知道,在不同距离上的物体的视大小的恒常性,或在不同亮度下物体的颜色恒常性在儿童中比在成人中更完善[26]。这就是说,知觉与局部刺激联系的程度,在人的后期比在人的早期更紧密,成人的知觉比儿童的知觉更符合感觉的理论。知觉如同一张其网结变得越来越清晰的网[27]。人们对“原始思维”的描述只有把原始人的反应、原始人的陈述、社会学家的解释和原始人反应和陈述试图表达的知觉体验的基础联系起来,才能被理解[28]。在原始人那里,有时,被感知物体像是黏贴在背景上的,有时,在他面前呈现的实际未确定物不能使空间的、时间的和数学的整体以可操作的、清楚的和可辨认的方式连结在一起。如果我们想理解感知,我们就要在我们身上探索这个前客观(préobjectif)领域。

【注释】

[1]参见《行为的结构》,142页及以下。

[2]让-保尔·萨特,《想像的事物》,241页。

[3]考夫卡,《心理学》,530页。

[4]我们翻译心理学家说的“take notice”或“bemerken”。

[5]正如雅斯贝斯(《论错觉的分析》)所说的,在把“理解”现象的描述心理学与重视现象起源的解释心理学对立起来时,不应该拒绝讨论。心理学家始终认为意识处于在世界中的一个身体里,在心理学家看来,刺激—印象—知觉链是知觉得以开始的一系列事件。每一个意识诞生在世界中,每一个知觉都是意识的重新诞生。在这种观点看来,知觉的“直接”材料始终能作为单纯的显现,作为一种起源的复杂产物被摒弃。只有从先验的观点看,描述的方法才能获得一种固有的权利。但即使从这个观点看,还有待于理解意识是如何被意识到的或显现在一种自然中的。因此,在哲学家和心理学家看来,始终有一个起源的问题,唯一可能的方法是在科学的发展中根据因果解释来阐明意识的意义,并把意识放在它在全部真理中真正的位置上。这就是为什么我们在这里不能找到反驳,但能努力去理解因果思维固有的困难。

[6]见《行为的结构》,第一章。

[7]我们大致翻译了J.斯坦因在《论感觉能力的变化和错觉的产生》中谈到的“Empfänger-uebermittler-Empfinder”(感受器—传导器—感觉中枢)。

[8]科勒,《论未觉察的感觉和错觉判断》。

[9]施通普夫对此有明确的认识。参见科勒,同上,54页。

[10]同上,57—58页,参考58—66页。

[11]R.德让,《视知觉的客观条件》,60和83页。

[12]施通普夫,由科勒引用,同上,58页。

[13]科勒,同上,58—63页。

[14]可以正确地补充一点,一切理论都是这样,没有决定性的体验。出于同样的理由,恒常性假设也不可能在归纳方面被完全反驳。该假设已信誉扫地,因为它不知道或不能理解现象。为了认识现象和判断恒常性假设,我们首先应该“悬置”它。

[15]J.斯坦因,引用著作,357—359页。

[16]色盲并不证明仅某些器官负责红色和绿色的“视觉”,因为如果我们向色盲患者呈现一种大面积的平面颜色或增加颜色呈现的时间,他能辨认出红色。

[17]魏萨克,由斯坦因引用,364页。

[18]魏萨克,由斯坦因引用,354页

[19]关于所有这些方面,参见《行为的结构》,特别是52页及以下,63页及以下。

[20]盖尔布,《视觉物体的颜色恒常性》,595页。

[21]“感觉确实是人为的产物,但不是随意的产物,感觉是最后的局部整体,自然结构能在其中被“分析态度”分解。从这个观点看,感觉有助于对结构的认识,因此,被正确解释的感觉研究结果是知觉心理学的一个重要部分。”考夫卡,《心理学》,548页。

[22]参见纪尧姆,《心理学中的客观性》。

[23]参见《行为的结构》,第三章。

[24]M.舍勒尔,《知识的形式和社会》,412页。

[25]同上,“人比动物,成人比儿童,男人比女人,个体比团体成员,历史地和系统地思考的人比受习俗熏陶、‘置身’于习俗中、不能通过回忆的构成把他的处境转变成物体、不能使之客观化、不能使之定位在时间中、不能在过去的时间距离中拥有它的人,更接近完美的和准确的意象。”

[26]海林,吉恩希。

[27]M.舍勒尔,《知识的形式和社会》,412页。

[28]参见韦特海默,《论原始民族的思维》,见于《关于格式塔理论的三篇论文》。