提示

需要在学习通中打开- 取消

- 立即打开

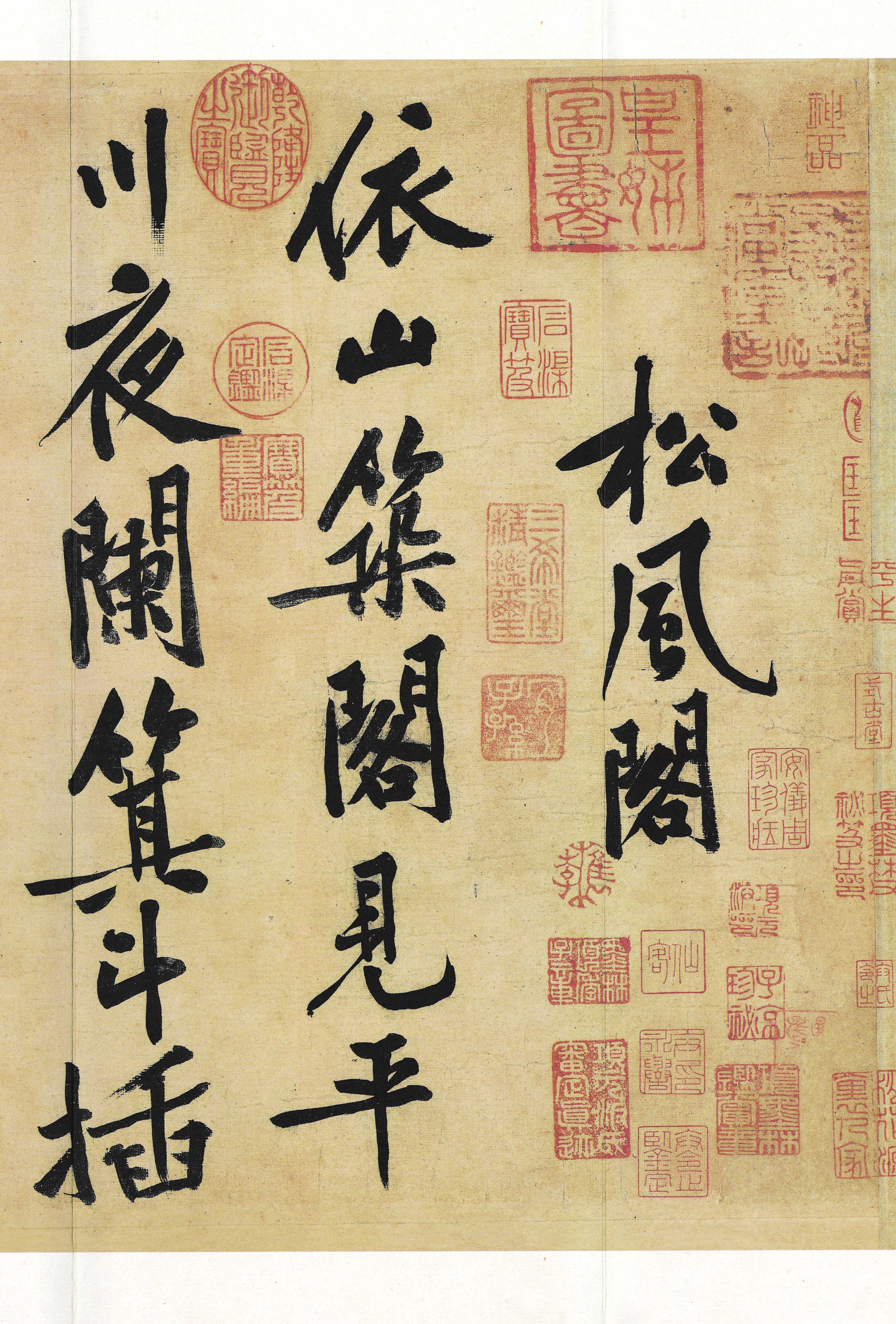

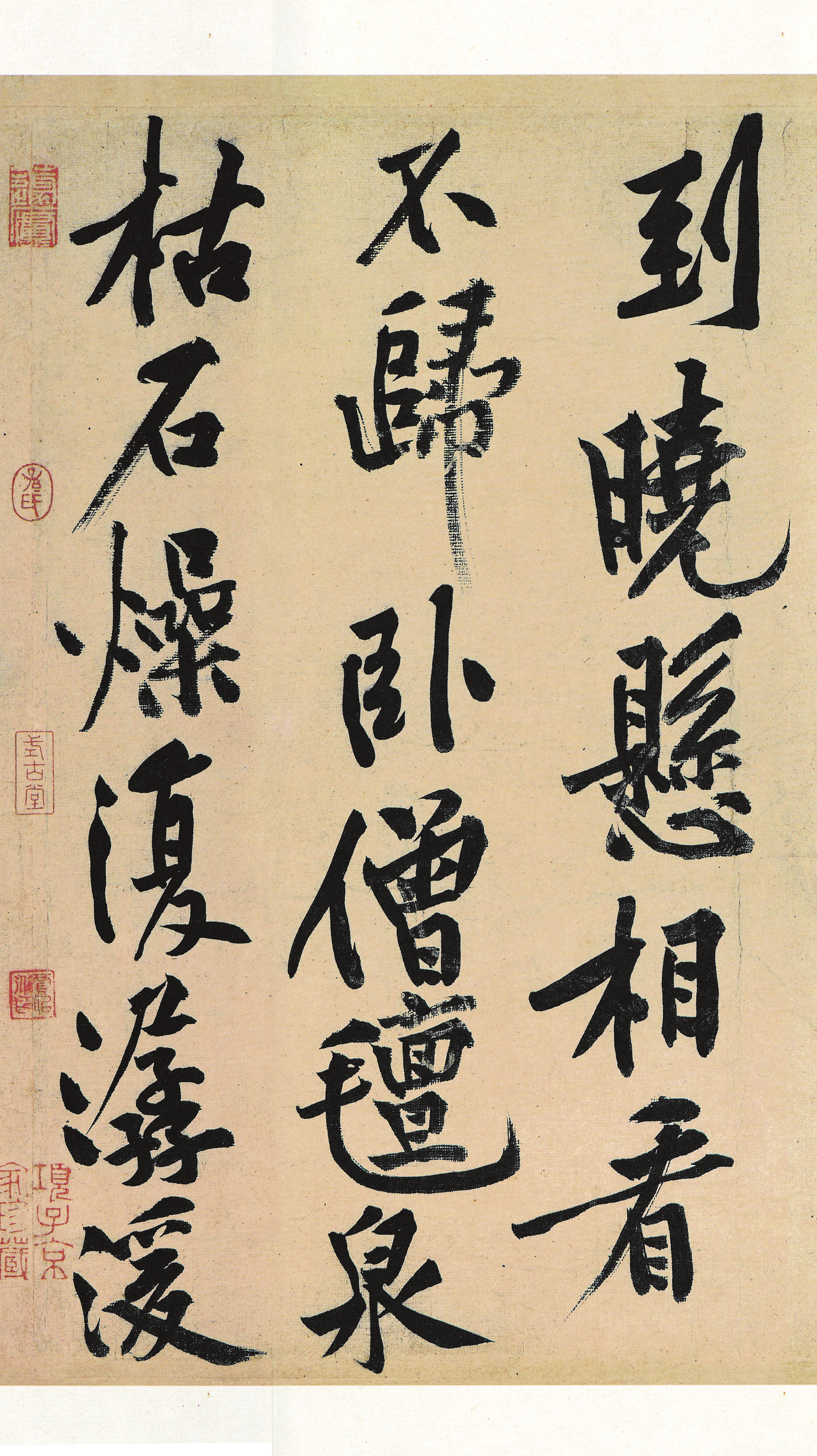

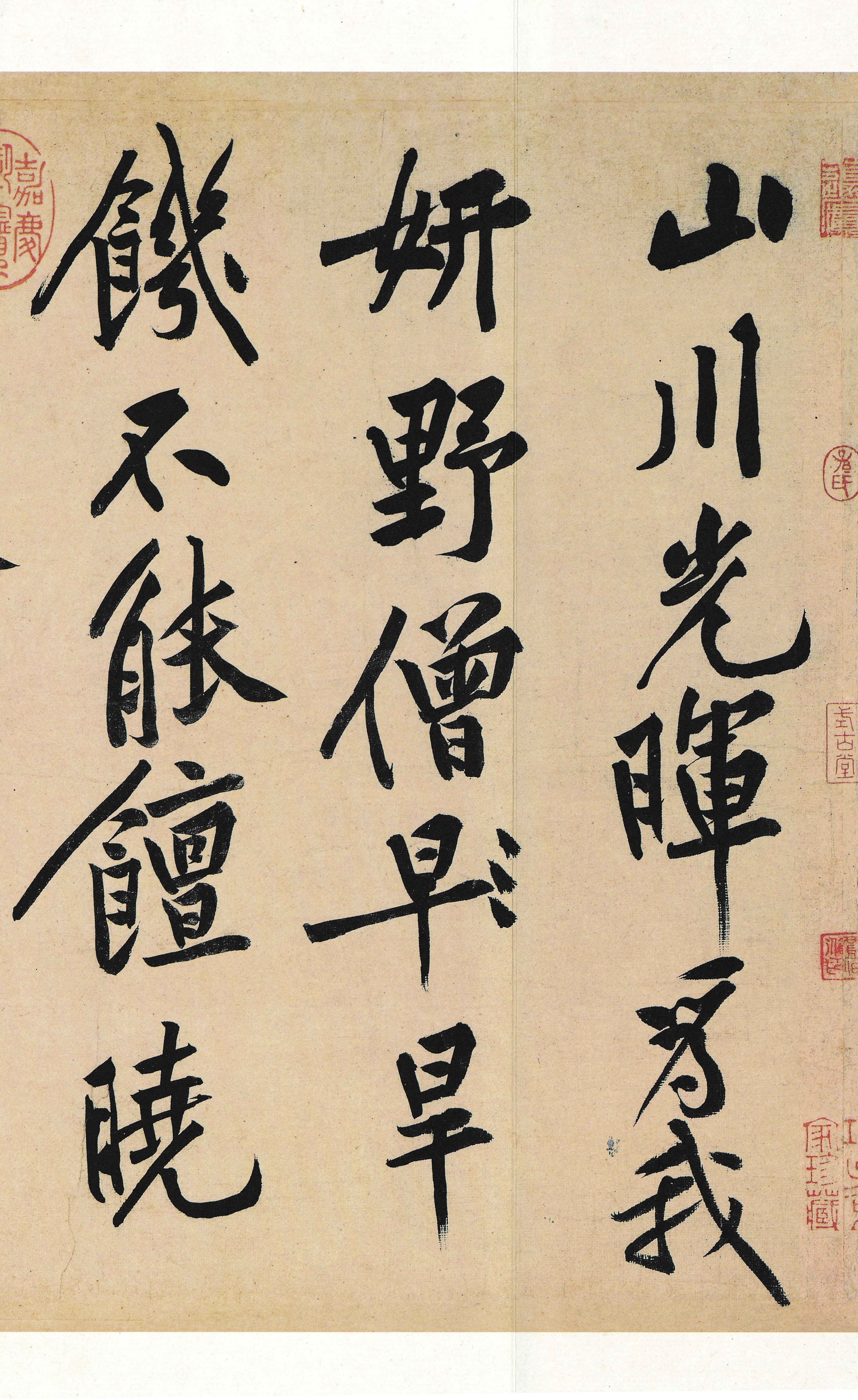

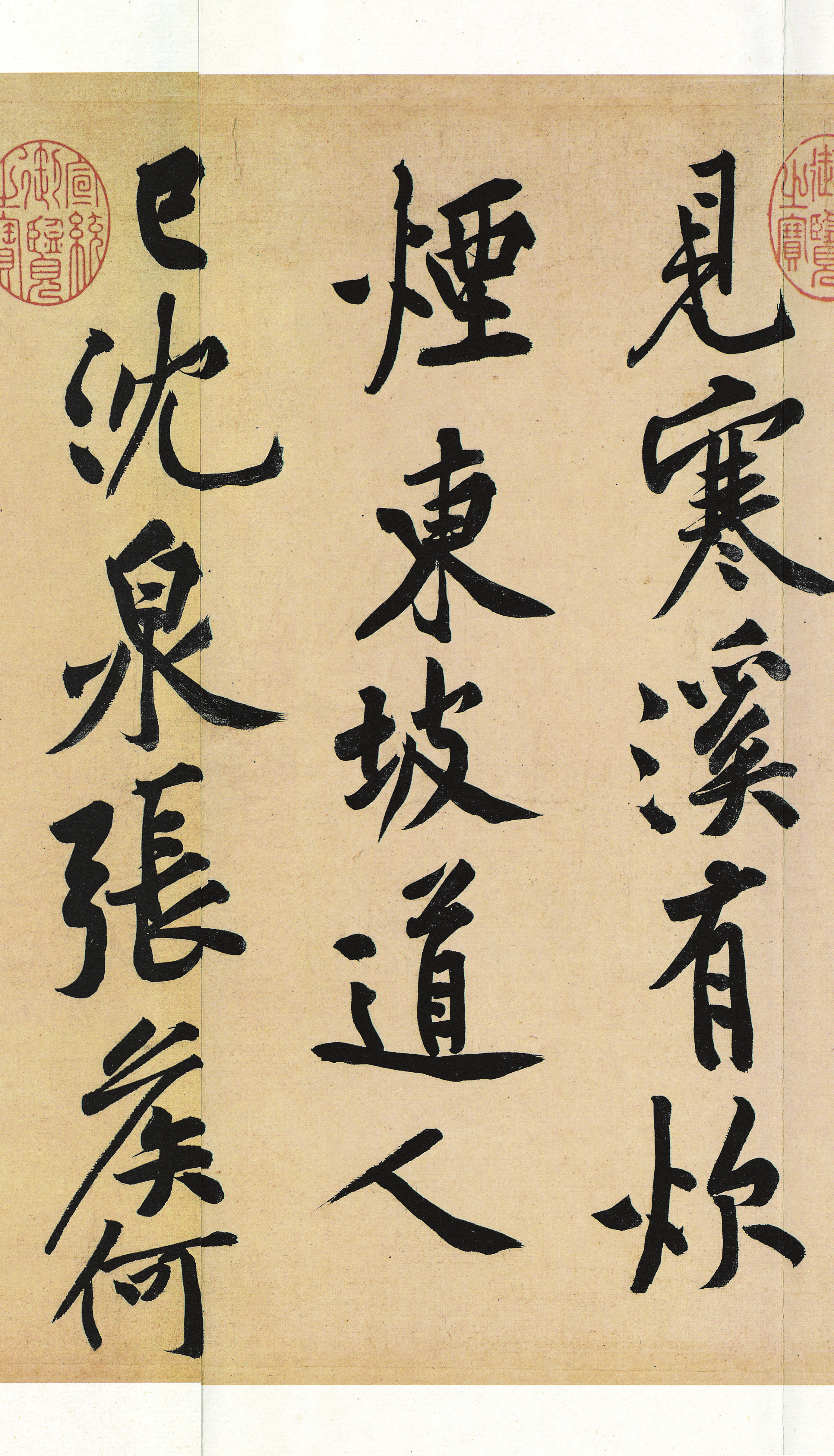

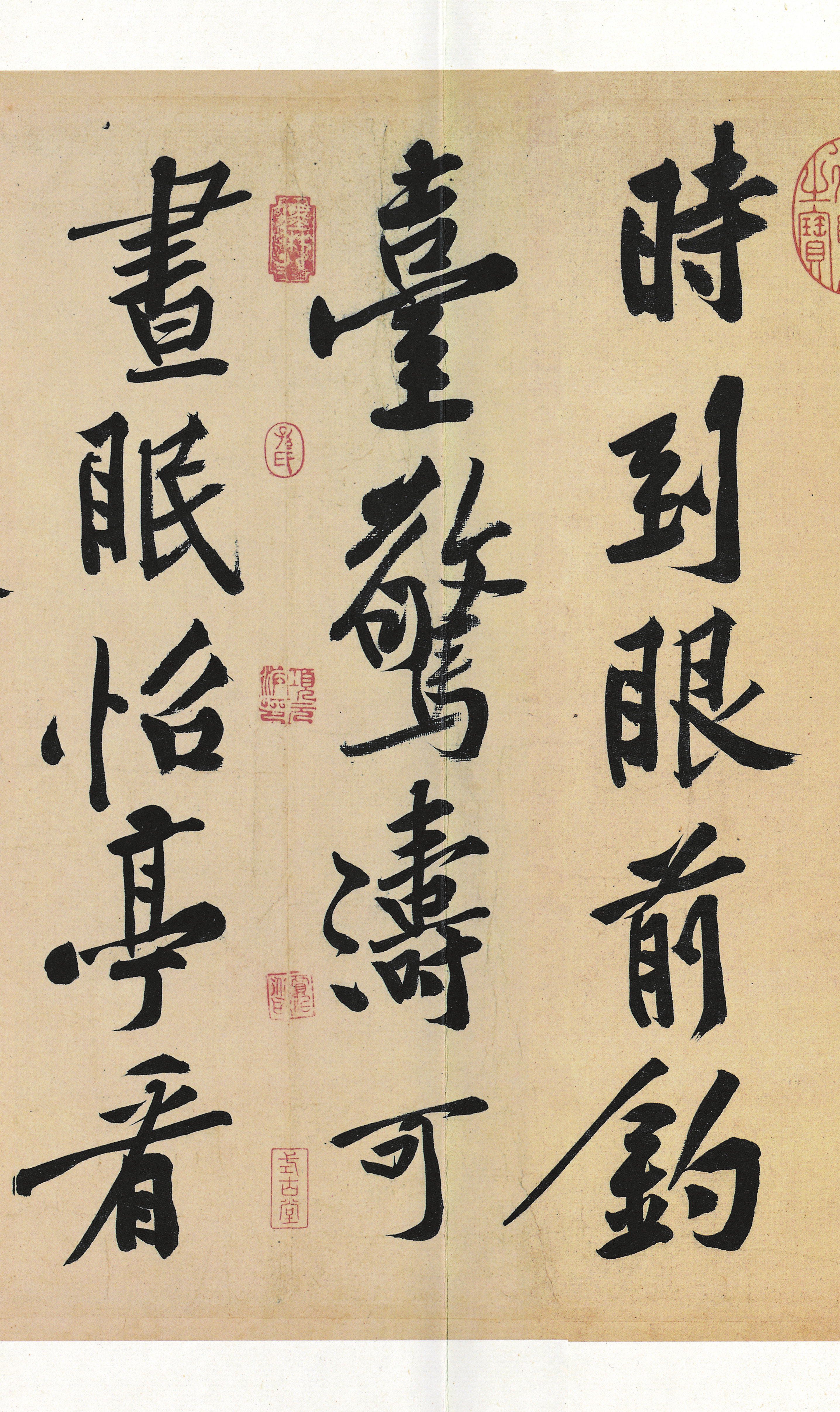

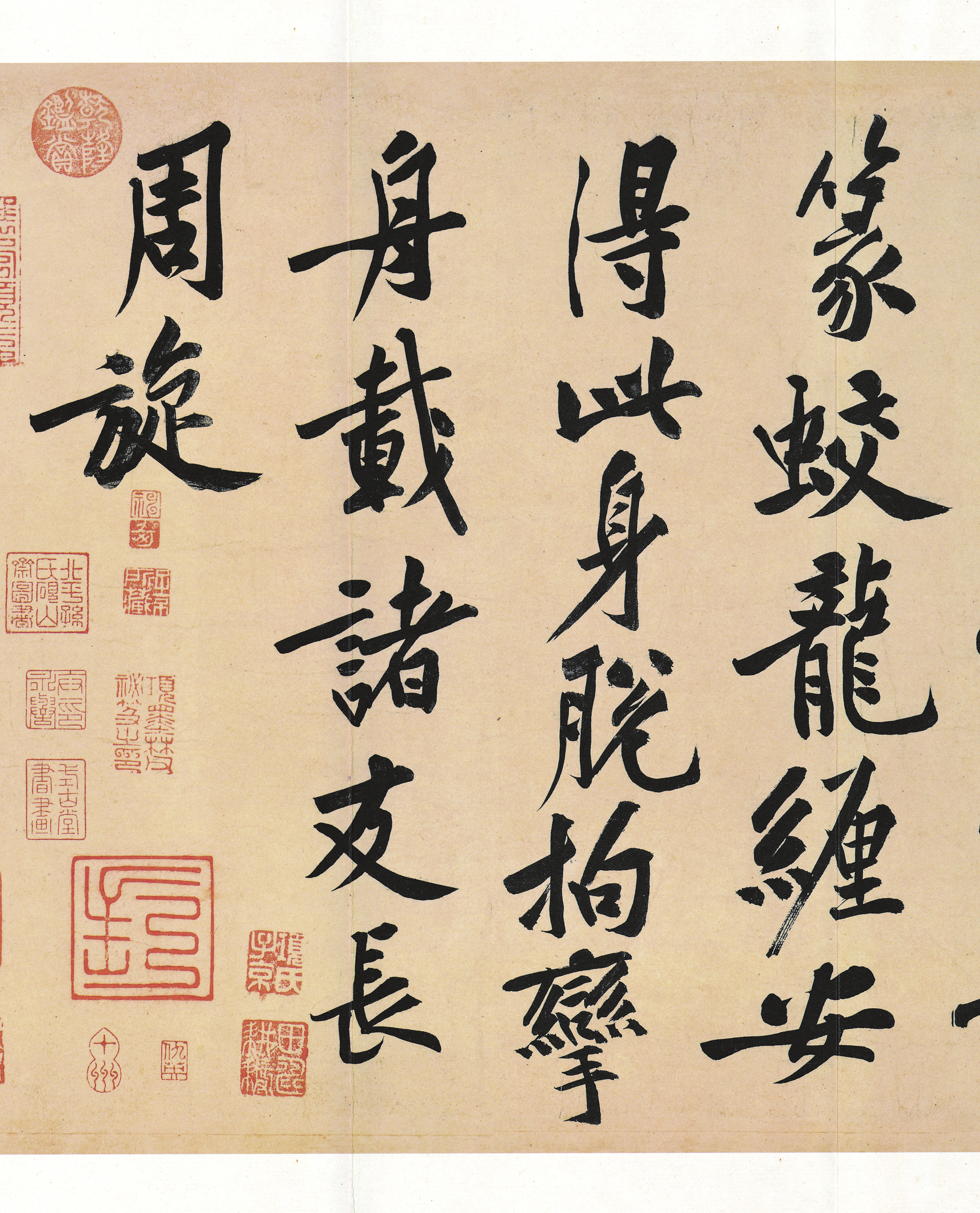

松风阁诗帖》是黄庭坚七言诗作并行书,墨迹纸本,纵32.8厘米 横219.2厘米,全文计29行,153字。台北故宫博物院藏。

松风阁在湖北省鄂州市之西的西山灵泉寺附近,海拔160多米,古称樊山,是当年孙权讲武修文、宴饮祭天的地方。宋徽宗崇宁元年(1102)九月,黄庭坚与朋友游鄂城樊山,途经松林间一座亭阁,在此过夜,听松涛而成韵。“松风阁诗”,歌咏当时所看到的景物,并表达对朋友的怀念。《松风阁诗帖》是黄庭坚晚年作品,黄庭坚一生创作了数以千百的行书精品,其中最负盛名者当推《松风阁诗帖》。其风神洒荡,长波大撇,提顿起伏,一波三折,意韵十足,不减遒逸《兰亭》,直逼颜氏《祭侄》,堪称行书之精品。

《松风阁诗帖》是黄庭坚晚年作品,黄庭坚一生创作了数以千百的行书精品,其中最负盛名者当推《松风阁诗帖》。

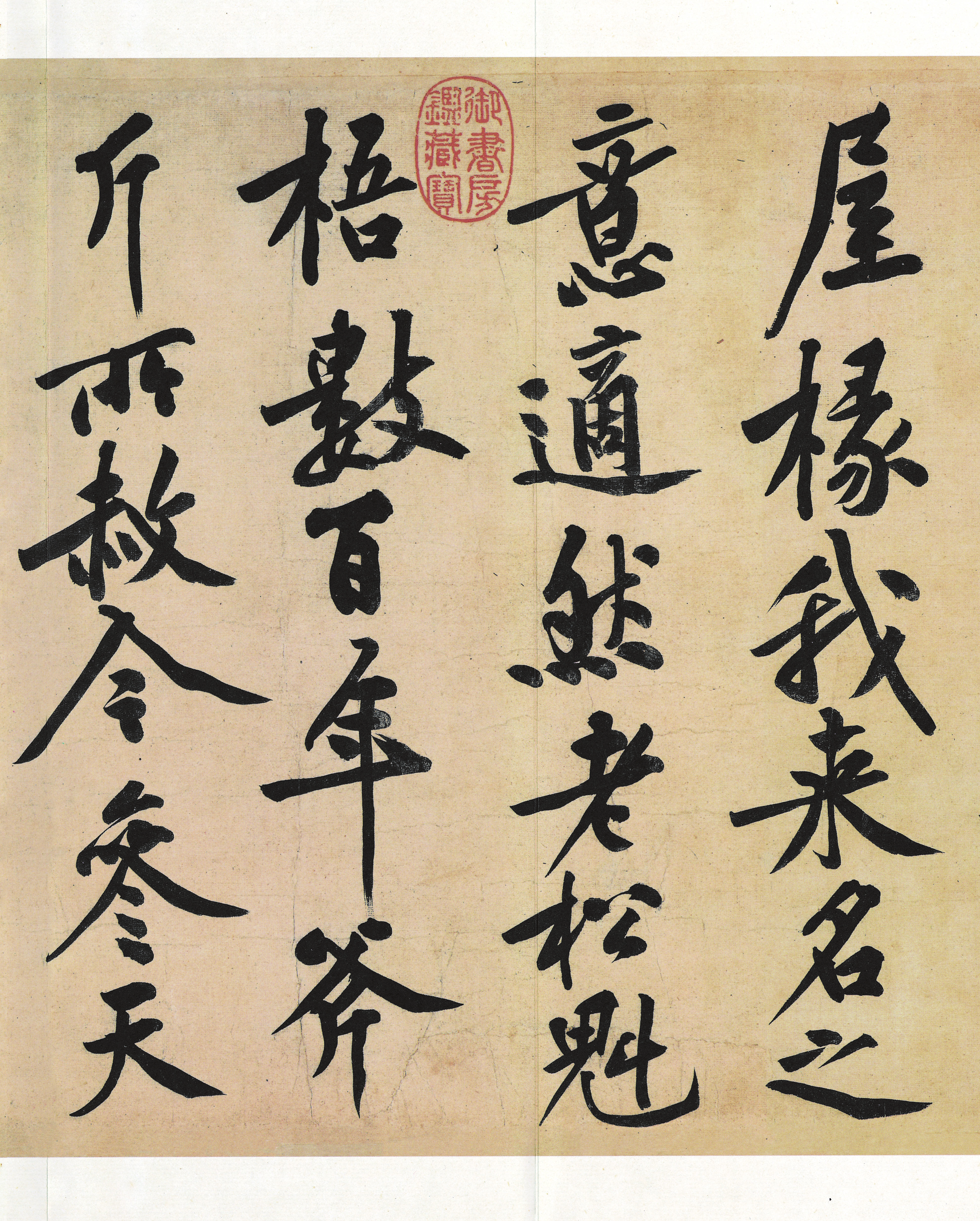

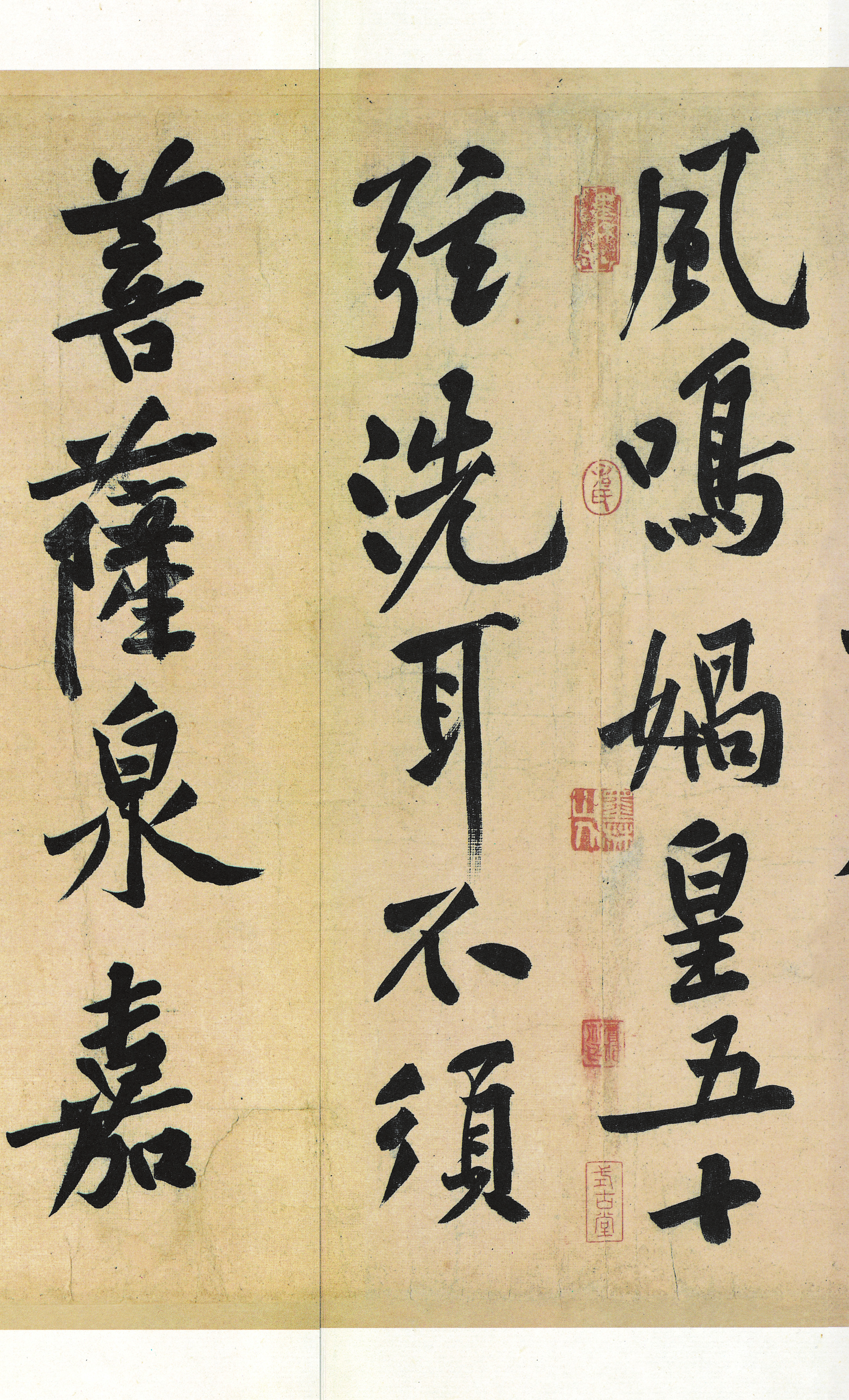

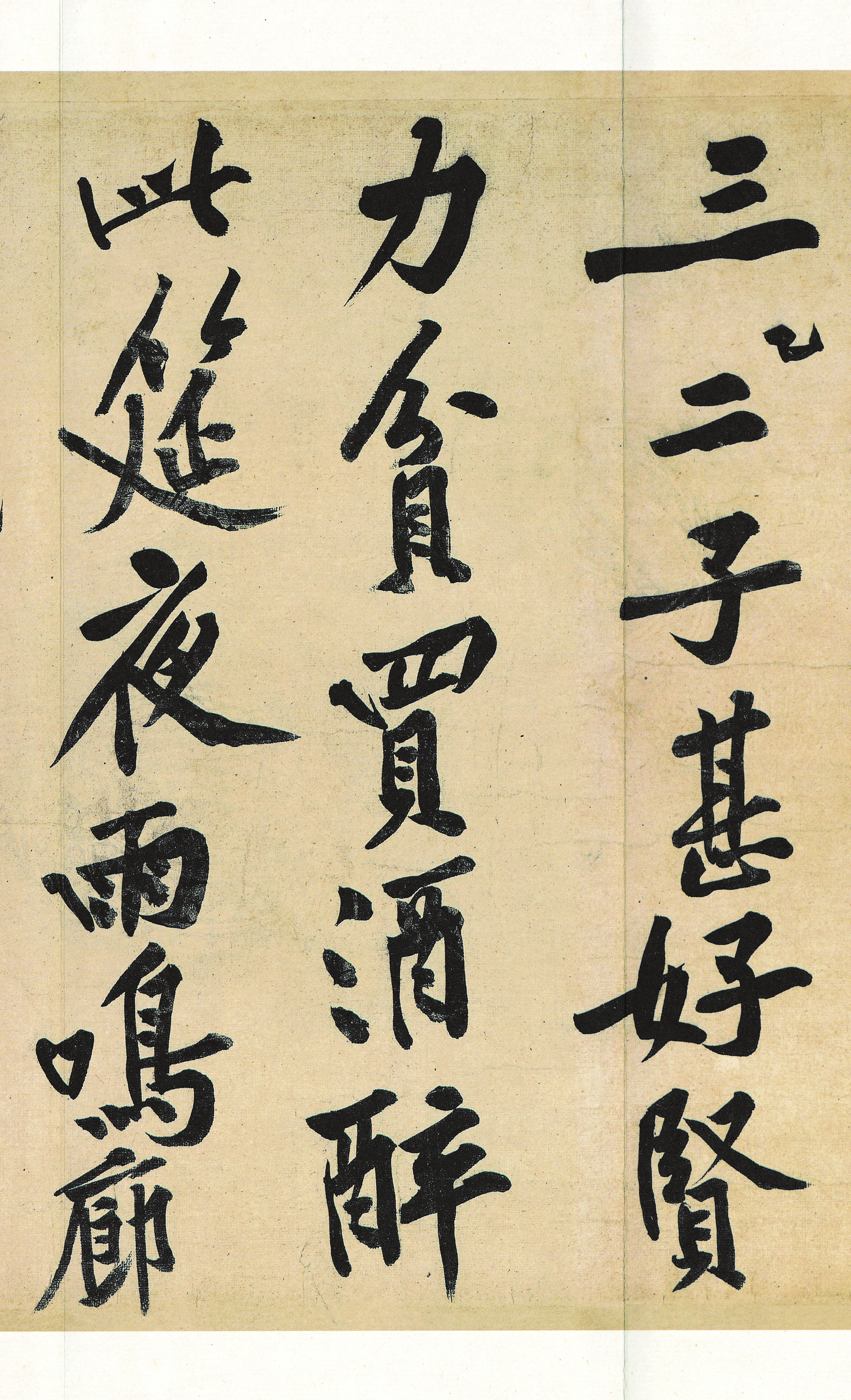

这件书迹长波大撇,提顿起伏,一波三折,像是船夫摇桨用力的样子。不论收笔、转笔,都是楷书的笔法,下笔平和沉稳,变化非常含蓄,轻顿慢提,婀娜稳厚,意韵十足。

在后段提到前一年已去世的苏轼时,心中不免激动,笔力特别凝重,结字也更加倾侧,是尚意书风的典型,其风神洒荡,意韵十足,堪称行书之精品。被称天下十大行书之一,排第九。

释文:

依山筑阁见平川,夜阑箕斗插屋椽。

我来名之意适然。老松魁梧数百年,斧斤所赦今参天。

凤鸣娲皇五十弦,洗耳不须菩萨泉。嘉

嘉二三子甚好贤,力贫买酒醉此筵。夜雨鸣廊

夜雨鸣廊到晓悬,相看不归卧僧毡。泉枯石燥复潺湲,

山川光辉为我妍。野僧旱饥不能饘,晓

晓见寒溪有炊烟。东坡道人已沉泉,

张侯何

张侯何时到眼前。钓台惊涛可昼眠,怡亭看

怡亭看篆蛟龙缠。安得此身脱拘挛,舟载诸友长周旋。

松风阁在湖北省鄂州市之西的西山灵泉寺附近,海拔160多米,古称樊山,是当年孙权讲武修文、宴饮祭天的地方。宋徽宗崇宁元年(1102)九月,黄庭坚与朋友游鄂城樊山,途经松林间一座亭阁,在此过夜,听松涛而成韵。“松风阁诗”,歌咏当时所看到的景物,并表达对朋友的怀念。黄庭坚一生创作了数以千百的行书精品,其中最负盛名者当推《松风阁诗帖》。其风神洒荡,长波大撇,提顿起伏,一波三折,意韵十足,不减遒逸《兰亭》,直逼颜氏《祭侄》,堪称行书之精品。

《松风阁诗帖》的结体、用笔、章法都很奇特,其结体有两个特点:

一是内紧外放,紧处亦见奇肆,放处倍添神采,其规律是主笔尽量向外辐射,横画向左,竖画向下,撇捺则左右纵横开张,一紧束的中宫形成鲜明的对比,这种形式虽取法于《瘗鹤铭》,但此帖中宫较《瘗鹤铭》更紧,四围也更放,显示了他入古出新的奇才。

二是欹侧多姿。其字如风枝雨叶,偃蹇横斜;又如谢家子弟,不冠不履。欹侧本是王羲之行书的特点,黄庭坚则把这个特点进一步予以夸张,横画斜度更大,竖画虬曲不正,撇捺向外伸展的幅度更大,没有深厚的功底和精湛的技法,是绝对不敢如此弄险的。《松风阁诗》的用笔亦十分精到。纵观全篇点画,浑厚劲挺,擒纵得体,浓纤刚柔,尽如人意,长笔遒逸,短画紧洁,抑扬顿挫,提按分明,虽然如游龙舞凤,处处飞动,却也笔笔着实,没有丝毫的懈怠和软滑。《松风阁诗》的章法奇诡跌宕,扣人心弦,字或大或小,或长或短,或收或放,或藏或露,疏密相间,穿插争让,出没奔轶,超逸绝尘。故康有为说:“宋人书以山谷为最,变化无端,深得《兰亭》三昧,至于神韵绝俗,出于《鹤铭》而加新理。”

黄庭坚,字鲁直,号山谷道人,涪翁,江西修水人。后世称他黄山谷。《宋史·文苑传》称他:“庭坚学问文章,天成性得,陈师道谓其诗得法杜甫,善行草书,楷法亦自成一家。与张耒、晁补之、秦观俱游苏轼门,天下称为四学士。”他自己说:“余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。晚得苏才翁,子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史,怀素,高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”

他的行书,如《松风阁诗贴》他的起笔处欲右先左,由画中藏锋逆入至左顿笔,然后平出,“无平不陂”,下笔着意变化;收笔处回锋藏颖。善藏锋,注意顿挫,以“画竹法作书”给人以“沉着痛快”的感觉。其结体从颜鲁公《八关斋会报得记》来,中宫收紧,由中心向外作辐射状,纵伸横逸,如荡桨、如撑舟,气魄宏大,气宇轩昂。其个性特点十分显著,学他的书法就要留心于点画用笔的“沉着痛快”和结体的舒展大度。

黄庭坚(公元1045—1105年),字鲁直,自号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁(今江西修水)人。治平进士,哲宗时以校书郎为(神宗实录》检讨官,迁著作佐郎,后以修史“多诬”遭贬。文学上师从苏轼,与张耒、晁补之、秦观并称“苏门四学士”,诗文与苏轼齐名,世称“苏黄”。,开创“江西诗派”,在宋代影响颇大。书法与苏轼、蔡襄、米蒂齐名,为“宋四家”之一。

徽宗崇宁元年(公元1102年),黄庭坚结束了黔、戎二州“万死投荒,一身吊影”的放逐生活,赴太平州(今安徽当涂)任职。不料只当9日知州,再度罢官,只得暂往鄂州(今武汉市武昌)流寓。是年9月途经武昌(今鄂州)。此时,苏轼已病殁常州,朝廷新旧党争余波未息,其好友张耒因“闻苏轼讣,为举哀行服”再遭贬斥,又即将第三次贬官黄州。庭坚闻此讯,便系舟武昌,一则游览西山、赤壁胜景,凭吊苏轼遗踪;二则专候张耒,以便与之晤面。

当时,松风阁可能刚刚落成,正待贤者为之赐名。熊登《重建松风阁记》就曾指出:“当年依山筑阁落成之日,待鲁直而名,故其诗曰:我来名之意适然。”黄庭坚乃当世名贤,一生政治上颇不得志,又不愿与世俗同流合污,因而常以“阅世卧云壑”的老松自嘲,对松素怀一种特殊偏爱,此番以逐臣的身份游西山,对西山松风的体会自然较他人更深一层,遂以“松风”为阁命名。当然,“松风阁”这个名字,也受到苏东坡“风泉两部乐”诗句启示。